澤仁口服液治療慢性前列腺炎120例

張 勇 張水文 艾 星 孫鳳嶺 臧 桐 高 峰 關亞偉 廖秀梅

(北京軍區總醫院泌尿外科,北京市東城區東四六條南門倉5號,100700)

慢性前列腺炎是泌尿科門診的常見病,中藥治療本病有其獨到之處[1]。北京軍區總醫院2008年10月-2011年2月采用配制的澤仁口服液治療本病,取得了較好的療效,結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選自本院2008年10月-2011年2月門診120例診斷為前列腺炎的患者,年齡18~52歲,平均(20.2±6.5)歲,病程1.8~72個月,平均(6±2.3)個月。病例納入符合美國國立衛生研究院制定的慢性前列腺炎診斷標準[1]:1)會陰、睪丸、陰莖、肛門、小腹、腰骶等部位脹痛不適,疼痛評分≥14分;2)間歇性尿頻、尿急、排尿困難;3)肛門指檢前列腺無明顯腫大和壓痛,或有輕度壓痛;4)前列腺按摩液常規檢查WBC<10個/HP,培養無致病菌生長;5)尿常規WBC<5個/HP。排除標準:合并前列腺增生及其他疾病,如尿道狹窄、泌尿生殖系腫瘤、影響膀胱的神經系統疾病、過敏體質者;心血管、腦、肝、腎和造血系統嚴重疾病;精神病;慢性腹瀉。排除病例:不遵醫囑在試驗中使用其他治療慢性前列腺炎的藥物3日以上者;未完成療程或資料不全者。

1.2 方法 采用北京軍區總醫院制劑中心配制的澤仁口服液,處方由白芍、覆盆子、當歸、甘草、王不留行、蜈蚣、茯神、遠志組成,煎熬濃縮,20mL,3次/日,口服,共治療3個月。治療期間停止其他藥物治療,戒煙酒,防止過度疲勞。治療期間不加用其他藥物和物理療法。治療前后分別觀察前列腺炎癥狀評分(Chronic Prostatitis Symptom Index,NIH -CPSI)、疼痛癥狀積分、前列腺液檢查(Examination Prostatic Secretion,EPS)。檢測血壓、血尿常規、肝腎功能。

1.3 療效評定標準 依據NIH-CPSI評分標準[1]:癥狀分值減少<5分或較治療前減少在30%以下者為無效;分值減少5~15分或較治療前減少30% ~59%者為有效;分值減少15分以上或較治療前減少60%~89%者為顯效;無癥狀保持4周以上而無復發或癥狀分值較治療前減少≥90%者為臨床治愈。分別計算治愈率、顯效率和有效率,以治愈、顯效和有效病例計算總有效率。

2 結果

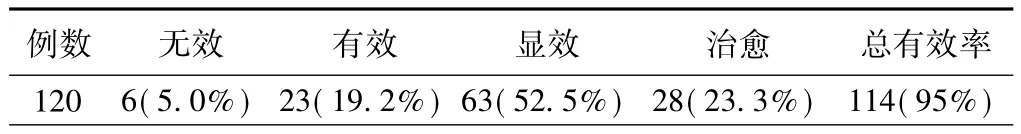

2.1 療效比較 總有效率為94%,見表1。

表1 澤仁口服液治療慢性前列腺炎療效%

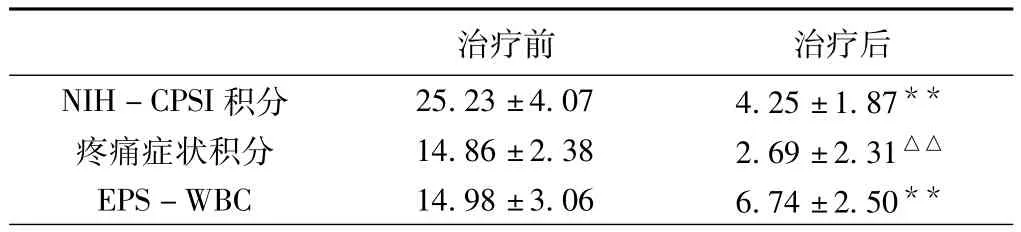

2.2 治療前后NIH-CPSI積分及EPS中WBC變化治療前后NIH-CPSI積分、EPS中WBC均有顯著改善(P<0.01),而疼痛癥狀改善更為顯著(P<0.001),見表2。

表2 表2治療前后NIH-CPSI總評分、疼痛癥狀積分及EPS-WBC比較(s,n=120)

表2 表2治療前后NIH-CPSI總評分、疼痛癥狀積分及EPS-WBC比較(s,n=120)

注:治療前后比較,**P <0.01,△△P <0.001。

治療前 治療后NIH-CPSI積分 25.23±4.07 4.25±1.87**疼痛癥狀積分 14.86±2.38 2.69±2.31△△EPS-WBC 14.98±3.06 6.74±2.50**

2.3 不良反應 治療過程中僅有1例患者在初服藥物時出現輕微的頭暈癥狀,但不影響用藥,未發生體位性低血壓等嚴重不良反應。

3 討論

慢性前列腺炎在中醫學屬于“白濁”“精濁”等范疇。中醫認為該病是由于“下焦濕熱”“氣化失調”所引起。澤仁口服液是我院藥劑中心配制的湯劑,主要由白芍、覆盆子、當歸、甘草、王不留行、蜈蚣等組成。其中白芍具有養血斂陰、解痙、鎮痛作用;覆盆子可補虛,強陰健陽;當歸可補血活血,調經止痛;甘草清熱解毒尚兼有利尿作用;王不留行具有活血通經,下乳消癰,利尿通淋的作用;蜈蚣具有息風鎮痙,攻毒散結,通絡止痛的作用。

本研究證實,經治療后,治愈率達到95%,療效滿意;尤其對于疼痛癥狀的改善明顯減輕,治療后與治療前比較,P<0.001,我們認為與口服液中多種中藥具有的化瘀、止痛效果的疊加作用有關。而對于精神、飲食、睡眠狀況改善亦效果明顯;但其具體作用機理仍需進一步探討。

現代藥理學研究證明,白芍[2]、覆盆子[3]、甘草[4]、王不留行[5]、蜈蚣、遠志均有明顯的抗氧化作用。經典的治療不育的方劑五子衍宗丸中,有人比較5種草藥成分水提取的抗氧化活性中,覆盆子最有效[3]。慢性前列腺炎是個非常復雜的過程,單純的抗氧化治療并不能解釋澤仁口服液的這種療效,有作者報道覆盆子富含鋅、硒、錳等多種微量元素及維生素E、C等[6],可減少前列腺炎性因子,覆盆子多糖還能降低下丘腦LHRH及性腺雌二醇水平,升高睪酮水平[7]。上述各種藥物如白芍、甘草、王不留行、蜈蚣均有明顯止痛效果,加上茯神、遠志能改善睡眠,抑制焦慮,可能也是其改善癥狀的機理之一。

[1]張勇,孫鳳嶺,臧桐.中西醫結合治療前列腺痛80例.中醫雜志,2008,49(7):624.

[2]陳嬋,田園,張娜,等.亳白芍水提液總抗氧化能力的測定.河北北方學院學報,2008,24(6):21 -22.

[3]Yau M H,Che C T,Liang S M,et al.An aqueous extract of rubus chingii fruits protects primary rat hepatocytes against tertbutyl hydroperoxide induced oxidative stress.Life Sci,2002,72(3):329 -338..

[4]吳碧華,楊保本,龍存國,等.甘草總黃酮的體外抗氧化作用.中國臨床康復,2004,8(36):8262 -8263.

[5]李翠芹,王喆之,張麗燕.生、炒王不留行抗氧化活性的比較研究.中藥材,2008.31(6):820 -822.

[6]鄭虎占,董澤宏,佘靖.中藥現代研究與應用[M].北京:北京學苑出版社,1998,4705.

[7]陳坤華,方軍,匡興偉.覆盆子水提液對大鼠下丘腦-垂性腺軸功能的作用.中國中藥,1996,21(9):560.