鄉村振興下的全域土地綜合整治和生態修復淺析

王亞飛

江西核工業測繪院集團有限公司,江西南昌 330038

當下,我國農村地區存在生活生產環境污染、土地資源結構不合理、基礎設施建設落后等問題。開展農村全域土地綜合整治和生態修復,能夠有效解決上述問題。相較于傳統的土地整治,全域土地綜合整治有著本質上的區別,全域土地綜合整治更加注重整治方式的多元化與綜合性,而生態修復則起到優化國土空間布局的作用,是進一步實現鄉村振興與可持續發展的重要實施途徑。我國眾多研究學者對此開展了大量的研究工作,并取得了良好的實踐成果。因此,以廣西壯族自治區桂林市為研究對象,針對鄉村振興視角下的全域土地綜合整治及其生態修復展開詳細研究。

1 研究背景

1.1 政策層面

為將廣西壯族自治區建設成為“鄉村振興先行區”“示范省”,于2018年經過國家自然資源部門批準,在全國范圍內率先啟動了“鄉村全域土地綜合整治與生態修復”項目,同時將“三農”工作列入廣西壯族自治區黨委、政府工作的重點內容。

2019年12月,自然資源部發布通知,實施全國全域土地綜合整治試點工作,這也是落實習近平總書記生態文明思想,推進農業現代化和發展高質量的一項重要舉措。2020年,有文件指出,開展并實施全域土地綜合整治和生態修復試點,優化農村地區生活、生產及空間結構布局。由此可見,當前我國所有農村地區都應當實施全域土地綜合整治工作,合理分配農村土地資源,提高農村建設用地利用率,促進鄉村振興戰略的有效實施及生態文明建設[1]。

1.2 實踐層面

近年來,我國各地結合實際情況,通過改革創新,有效推進了土地整治與多元要素一體化的跨域融合,并積累了一定的實踐經驗和取得了良好的生態、經濟、社會效應等成果。自2017年以來,廣西壯族自治區通過對該領域進行深度研究,進一步提出了“千村示范、萬村整治”的戰略方針,并實施了該地區鄉村全域土地綜合整治和生態恢復。通過以整鄉整村為目標,在土地利用總體規劃的指導下,堅持以“山、水、林、田、湖、路、村”的整治對象為核心,創新土地整治模式,并按照“全域規劃、全域設計、全域整治”的思路,統籌兼顧鄉村全域生活、生產以及生態空間等系統治理,優化國土資源空間布局,大力發展鄉村振興戰略[2]。

目前,廣西壯族自治區已將該項工作做到了全國的前列,并且為全國各地地區進行全域土地綜合治理和生態修復試點工作提供可借鑒的實踐范例。

1.3 基層層面

隨著我國農業現代化進程的不斷推進,我國農村地區土自然資源和生態環境資源問題日益嚴重,其中,土地資源空間布局不合理、土地資源利用率低下等問題尤為突出,已成為制約我國農村經濟和社會可持續發展的主要原因。因此,開展全域土地綜合整治,一方面,能夠有效解決農村土地耕地保護和土地低效利用的問題;另一方面,能夠作為農村土地管理制度的頂層設計,成為解決農村土地碎片化、低效化問題的有力措施,更是實現鄉村振興戰略的重要平臺和抓手[3]。

2 研究思路

2.1 資源排查

以實踐研究數據為基礎,結合鄉村土地資源綜合整治、農村生態環境整治以及生態修復等工作,進一步梳理該地區土地資源和自然資源利用情況,以此開展分區域的“山、水、林、田、湖、路、村”等生態系統排查工作。

2.2 研究問題

針對該地區土地、林地、湖泊、田地、海洋等環境質量進行綜合考量,通過全面分析其中存在的問題,明確土地綜合整治和生態修復方式。

2.3 功能分區

在空間功能劃分的基礎上,結合研究地區的地理位置、水體資源、經濟發展等因素,進一步對生態環境進行統籌規劃,并以地理區域為一個單元,構建出相應的鄉村全域土地綜合整治和生態修復區域。

2.4 規劃部署

根據全域土地綜合整治和生態修復功能區域,進一步提出兩者任務目標,明確整治與修復的重點區域,進而提出有針對性的實施措施。

2.5 保障措施

各部門需要協調機制,將各類生態資源納入統一的環境治理框架,并從領導機構、主體責任、技術支撐、資金投入、政策制度等方面,建立完善全面的措施保障機制。

3 案例分析

3.1 基礎情況

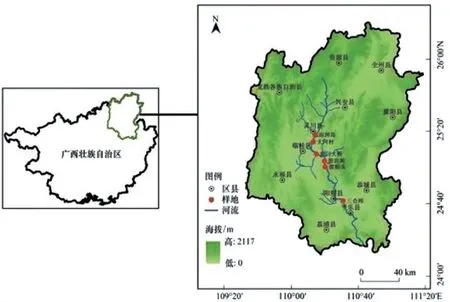

桂林市的漓江地區是國內開發較早的旅游地區之一,該區域擁有豐富的景觀資源、完整的景觀特色,以及獨特的景觀價值。此外,漓江流域(圖1)的森林覆蓋面積廣,其覆蓋率達60%。然而,隨著經濟和社會的發展,人們逐步推進旅游行業的發展,同時也在加大當地的農業生產力度。漓江流域的景觀資源被過度開發,導致景觀結構受到不同程度的破壞。因此,當前漓江流域山水林田湖草沙一體化保護修復工程建設是廣西推進國土空間生態修復的重點。

圖1 漓江流域地形圖

漓江位于我國廣西壯族自治區的東北部,以漓江為中心,整個區域呈南北狹長的帶狀分布,該地區囊括靈川縣、陽朔縣、興安縣以及臨桂縣,面積可達6 000余km2。漓江屬于低緯度的地區,氣候類型為典型的亞熱帶季風氣候,因此全年光照充足,雨水充足,氣溫適宜,四季分明。其中,漓江興安縣全年平均氣溫17.8 ℃,降雨量達1 814 mm,平均相對濕度為79%;漓江靈川縣全年平均氣溫18.6 ℃,平均相對全年降雨量集中在4—7月,平均相對濕度為76%;漓江流域下游地區全年平均氣溫18.8 ℃,全年平均降雨量達1 838 mm,平均相對濕度76%。

漓江地區的動植物資源種類十分豐富,大約有1 600種動物。包括陸生生物400余種,水生生物144余種。此外,還有我國自然保護區的野生動物31種。而植被資源多以天然常綠落葉闊葉林為主,海拔較低的山嶺、丘陵、盆地等多為松類植物、竹類植物。除了自然植物資源,近年來,漓江流域還人工種植了大量的樹種,以柑橘和銀杏為主。漓江地區的土壤條件受環境的影響,土壤資源十分豐富。該地區的土質類型以砂頁巖為主,還有石灰巖與花崗巖少數分布。

此外,在農作方式上,多以水稻種植為主,該地區的土壤結構完整、土質肥沃,因此適宜種植水稻。旱地土壤多以紅土為主,并且土壤內部的營養成分含量較高,適宜各種植物的生長。丘陵地區的土壤因其獨特的結構和酸堿度,適宜柑橘類、沙田柚等果樹。

3.2 研究問題

(1)農村土地資源利用率下降,土壤質量受損嚴重;(2)耕地破碎化現象嚴重,農村水利配套設施滯后;(3)土壤環境受到污染,生態環境質量差;(4)鄉村布局不合理,土地資源浪費嚴重;(5)農村基礎設施條件差,整體發展水平較低;(6)鄉村產業創新能力較弱,經濟效益較低。

3.3 功能分區

(1)農村生態康養旅游整治修復區。該區域總體面積為4 356.82 km2。整體類型為農村生態康養旅游整治與修復項目,包括農村用地整治、鄉村建設整治、環境整治、鄉村生態修復等,重點開展項目為康養旅游生態,從而能夠有效利用當地自然環境優勢帶動旅游業發展。

(2)當地農作物土地整治修復區。該區域為當地鄉村特色土地整治修復區域,總體面積達5 234.2 km2。生態修復的目的是以加強土壤保護、提高農作物產量為重點,積極應用現代化農業技術,減少農藥的使用,保障區域農作物安全[4]。其中,通過大力開展高質量農田建設規劃,不斷加強農田基礎設施建設,利用現代化技術手段,有效提高農田土壤質量。

(3)國家經濟開發區土地整治修復區。該區域為國家級經濟開發區的重點區域,總面積達3 125.63 km2,布局整治與生態修復類型主要為農田用地規劃、鄉村建設布局、農村環境整治、鄉村生態環境保護等。其中,將以農村現代化農業產業用地為主進行土地整治,確保該地區經濟發展和生產建設的用地需求,同時需要開展土壤污染監測和生態環境保護工作等。

(4)城鄉結合發展土地整治修復區。本區域為桂林市主要行政區域,總體面積達1 025.46 km2。土地綜合整治目標是提高城市生態環境質量。通過整治城鄉人居環境、水體整治、受損區域生態修復等,進一步提高該地區整體質量,打造城市生態發展新格局。

3.4 工程部署

(1)丘陵生態修復工程。本項目工程以開展農村用地整治、強化生態環境與土地利用之間的協同關系為主。其中,土地綜合整治重點一方面加大農村用地的整理力度,優化與完善中低產田,同時加強相應的水利基礎配套設施和農田林網建設[5]。另一方面,通過加強對丘陵生態系統的修復工作,提高該區動植物多樣性保護能力,進一步提高生態系統發展水平,從而實現該區域丘陵生態系統與自然資源環境協調發展。

(2)平原生態修復工程。依據高標準的農田建設標準,集中建設田塊平整、水/林網配套、道路通暢、生態環境良好的農村農業示范區域。同時,結合農村農田水利基礎設施建設,統籌規劃農村道路,擴大耕地利用面積,提高土壤資源質量,改善生態環境,進一步提高土地利用率和農村生產效能。

3.5 保障措施

(1)加強頂層設計,做好全域統籌規劃。針對農村地區農用地分散、土地利用規劃無序、土地資源利用效率低下、生態環境質量較低等問題,在科學、合理規劃的基礎上,應以鄉、村為基本實施單位,在全區域范圍內開展土地綜合整治工作,推進區域性規劃土地綜合整治,建立土地管理制度。

通過多措并舉,從農業用地開發、城鎮用地開發、農村生態綜合保護與修復等方面全方位推進農村土地綜合整治活動。此外,以土地利用規劃為導向,加強“多規合一”,將生態環境規劃、農業發展規劃、美麗景觀規劃、村鎮用地規劃、道路規劃、水利體系規劃等銜接起來。同時,制定切實可行的村莊規劃方案,促進農村土地資源的高效利用。其中,重點規劃產業發展、基礎設施、自然保護等方面,尤其是針對歷史人文景觀、文化遺產等保護區域。

(2)加強資金保障,助力鄉村振興。資金保障是確保研究區域全面實施土地綜合整治的重要因素[6-13]。根據全域土地綜合整治需要,進一步整合農村土地建設項目,加大土地綜合資金投入、提高政策保障能力。通過探索社會資本參與全域土地綜合整治建設,鼓勵金融機構向土地綜合整治工作提供必要的金融服務,確保資金渠道暢通,全域落實土地綜合整治專項資金,多渠道完善專項資金保障機制,將土地綜合整治項目的實施作為指標分配的依據,通過激勵機制推動全域土地綜合整治的實施。在政策上,堅持多功能定位、多政策落實,通過政策多元化投入、多元化實施,創新機制聯動政策,改變“一刀切”局面,從而平衡農用地、城鄉建設用地的增減。

(3)創新整治模式,打造產業生態融合。實施鄉村振興戰略是一項系統工程。由于各地農村情況存在差異,實施全域土地綜合整治需要因地制宜、分類實施,同時需要注意鄉村多樣性、差異性、區域性,針對不同村莊、不同目標、不同類型采取不同的整治模式。此外,還需要注意整治模式應具有創新性、實用性、綜合性、動態性,通過打造產業與生態融合、鄉村旅游、農田整治、現代農業等模式,助力農村農業產業發展、農村生態治理及修復,并且對其他地區的鄉村建設與發展起到良好的借鑒作用。

4 實踐效果

4.1 農村生態環境得以改善

本研究區域經過統籌推進高質量、高標準農田建設及農村土地資源建設用地復墾,組織實施礦場生態修復工程,修復面積達8 027 m2,新建高標準農田1.95萬hm2,從而不斷提高該區域耕地質量。同時,本區域實施的各類生態環境整治和生態修復工程的面積總計達5 486.67 hm2,新增了綠色礦山、森林等生態空間,有效改善了當地農村的環境質量。

4.2 鄉村產業新模式得以激活

桂林市在全域土地綜合整治過程中,將漓江流域作為全市經濟社會發展的主要方向,以流域鄉鎮為基礎,自北向南,分別打造了拓木鎮、草坪鄉、興坪鄉等獨具漓江旅游特色的“金字招牌”鄉村度假中心,同時將“山、水、田、湖、草、林”進行有機整合,從而更好地實現旅游產業發展和經濟效益的提高。截至2023年春節,桂林市漓江地區共計接納游客375萬人次,同比2022年增長了77.89%,旅游消費額達34億元,其中,農村人均可支配收入最高可達3.7萬元,真正實現了“產業興、村民富”的鄉村振興戰略目標。