新課標導向下初中化學跨學科教學的解析與策略

林淑惠,黃俊生

(1.汕頭經濟特區林百欣中學,廣東汕頭,515041;2.韓山師范學院,廣東潮州,521041)

《義務教育課程方案(2022年版)》明確指出,各學科要用不少于本學科總課時的10%開展跨學科主題學習(實踐)活動。[1]根據新課程方案的要求,《義務教育化學課程標準(2022年版)》(以下簡稱2022年版課標)不僅在課程理念、課程目標等方面對初中化學教學開展跨學科實踐活動提供了指向性要求,提倡“創設真實問題情境,倡導‘做中學’‘用中學’‘創中學’,開展項目式學習,重視跨學科實踐活動”“學生能從跨學科角度初步分析和解決簡單的開放性問題,體會系統思維的意義”,還對課程內容結構進行了優化,新增跨學科主題學習活動,正式將“化學與社會·跨學科實踐”列為義務教育化學課程五大學習主題之一。[2]隨著新課標的推行,教師需要深入探討初中化學跨學科教學的內涵,明確跨學科教學的功能定位,明晰跨學科教學的內容和要求,探索跨學科教學的實踐策略。

一、功能定位

近年來,研究者從不同角度定義跨學科教學。于國文等人認為,跨學科教學是打破學科界限,遵循各學科的內在邏輯的融合教學。[3]杜惠潔等人將跨學科教學定義為以一門學科為中心,從中選取主題,并圍繞該主題整合多學科知識進行教學。[4]郭華認為:“跨學科主題學習是在強調學科課程的基礎性與邏輯性的前提下,體現義務教育階段課程應有的綜合化和實踐化的一種課程設計。跨學科主題學習并不是新鮮事物,研究性學習、項目式學習、學科實踐、問題解決等,都必然是跨學科的,是實踐的、綜合的。在分科設置課程的現實背景下,跨學科主題學習,是實事求是、積極穩妥的一種課程綜合化、實踐化策略。”[5]縱觀眾多研究者對跨學科教學的論述,本文將初中化學跨學科教學界定為:圍繞某一生活場景或者某一新技術變革,采用跨學科教學模式,引導學生將化學知識與其他學科的知識、方法、視角聯系起來,共同解決復雜的問題或者完成綜合性的學習任務。跨學科教學模式要求教師積極推動跨界學習,全面關注學生的生活實踐,將未來的創新實踐活動提前融入教學階段。

跨學科教學至少具有以下重要功能。一是培養學生的綜合素質。跨學科教學有助于學生從多個角度和領域認識世界,了解化學在生活、生產、科技等領域的實際應用,激發學生的創新思維和批判性思維,提高學生解決問題的能力,培養學生正確的世界觀、人生觀、價值觀,厚植學生的民族認同感和使命感。二是提高學生的學習興趣。跨學科教學可以將化學知識與其他學科知識結合起來,使化學知識變得更加有趣,從而提高學生的學習興趣。三是拓寬學生的學科視野。跨學科教學有助于打破學科之間的壁壘[6],幫助教師拓寬學生的學科視野,了解各學科的發展動態,使學生在學習化學學科知識的基礎上,更好地理解各學科之間的聯系,提高學科認知水平和融合能力。四是推動教育改革和創新。跨學科教學要求教師具備多元化的知識背景和教學能力,鼓勵教師持續探索新的教學策略和方法,以推動教育創新,為教育改革提供有益的借鑒和啟示。通過開展跨學科教學,教師可以不斷提升自己的專業素養,提高教學質量。

二、內容和要求

將《義務教育化學課程標準(2011年版)》(以下簡稱2011年版課標)和2022年版課標學習主題5的二級主題內容進行比較,結果如表1所示。

表1 2011年版課標和2022年版課標學習主題5的二級主題內容

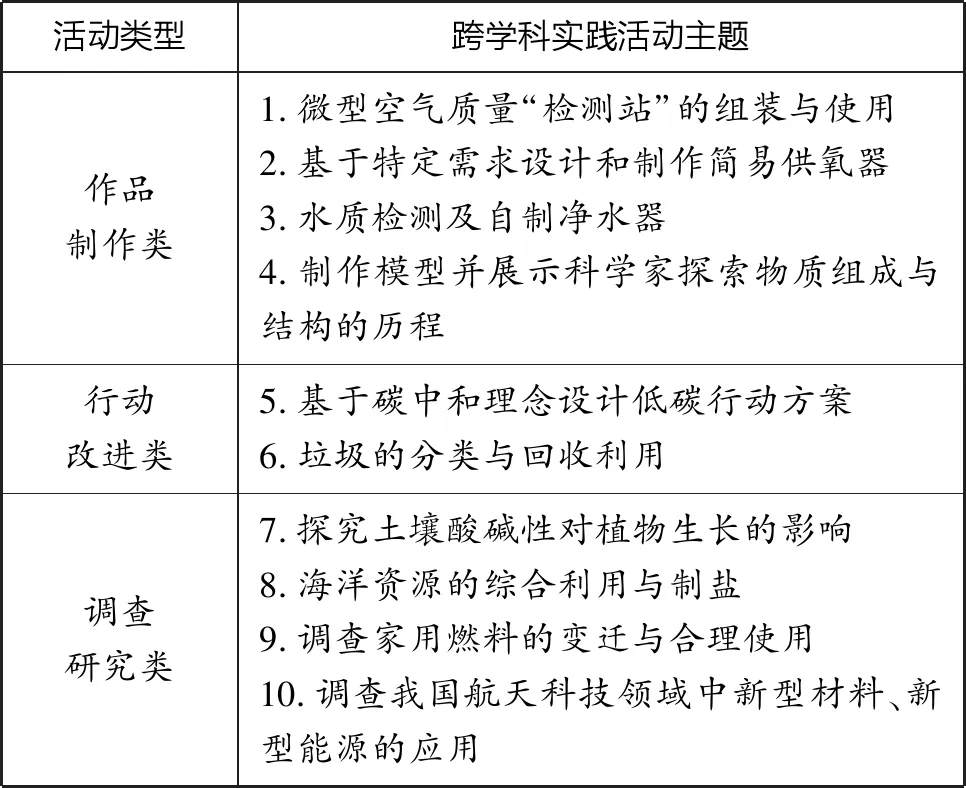

2022年版課標二級主題內容體現了大概念統領的BCMAP(big idea,core knowledge,method,attitude,practice)多維結構,內涵更豐富,涉及范圍更廣。在具體教學過程中,教師需要幫助學生在“物質的性質與應用”“物質的組成與結構”“物質的化學變化”三個學習主題中建構“化學與可持續發展”的大概念(B)、掌握化學核心知識(C)。“化學與社會·跨學科實踐”學習主題側重從科學探究與實踐的維度培養學生利用化學、技術、工程等知識融合解決跨學科實際問題的能力(M),注重科學態度與責任(A)的培養,首次強調了必須培養學生合理應對未來不確定性挑戰的意識、勇氣和理性思維。在“化學與社會·跨學科實踐”學習主題中,圍繞學生核心素養的目標要求,推薦了10個跨學科實踐活動(P)。[7]這10個跨學科實踐活動以真實任務為驅動,以具體任務為抓手,與必做實驗緊密關聯,目的在于培養學生的綜合素質和跨學科思維能力。10個實踐活動可分為作品制作類、行動改進類、調查研究類三類。具體如表2所示。

表2 跨學科實踐活動的分類及主題

三、關聯學科及建議

跨學科實踐活動充分發揮整合功能,將“化學與社會·跨學科實踐”與其他學習主題的核心知識和必做實驗充分結合起來,同時涵蓋了其他學科的知識和方法。現從三種活動類型中各選取一個跨學科活動主題,探討其可能關聯的學科知識以及活動實施建議。

(一)作品制作類--基于特定需求設計和制作簡易供氧器

1.可能關聯的學科知識

化學:涉及氧氣的性質、制取和儲存等知識。

物理學:涉及流體力學、壓力、溫度等知識。

工程學:涉及機械設計、材料科學、制造技術等知識。

數學:涉及流量、壓力等數學知識的應用。

生物學:涉及氧氣對生物體的重要性、缺氧的影響等知識。

環境科學:涉及氧氣對環境的影響、供氧器的環保性等知識。

2.實施建議

(1)明確需求:教師在開始設計之前,與學生討論活動的目標和需求。明確活動的目的是“提供一種簡易的供氧方式,用于實驗或緊急情況等”。

(2)設計方案:組織學生討論和制定設計方案,讓學生思考不同的供氧方式,例如使用化學反應、壓縮氣體等,考慮它們的優缺點。

(3)材料準備:根據設計方案,列出所需的材料和工具,例如試管、橡皮管、活性炭等。確保每個學生或小組都有必要的材料和工具。

(4)制作過程:根據設計方案,組織學生進行制作,讓學生通過合作和互相幫助,逐步構建供氧器。在制作過程中,提醒學生注意安全事項。

(5)測試和調整:完成制作后,讓學生對供氧器進行測試,并記錄實驗結果;讓學生比較供氧器的供氧量、穩定性和安全性等方面的表現,并進行必要的調整和改進。

(6)分享和交流:組織學生分享其設計和實驗結果,與其他小組交流和討論。鼓勵學生分享成功和失敗的經驗,提供必要的支持和指導。

(7)評估和反思:在活動結束時,對學生的學習成果進行評估和反思,讓學生總結活動中的收獲和不足之處,并提供必要的改進建議。

(二)行動改進類--基于碳中和理念設計低碳行動方案

1.可能關聯的學科知識

化學:了解碳排放和碳吸收的路徑。了解科學家如何對二氧化碳進行了資源化利用。

地理學:了解地球系統的基本組成和自然循環,包括大氣、水、土壤和生物等,以及人類活動對地球系統的影響。

道德與法治:了解全球氣候變化和社會發展的關系,包括人口增長、能源消耗和環境保護等方面。

數學:學習計算能源消耗和碳排放的數據,以及如何使用數學工具進行數據分析和預測。

技術和工程:了解各種低碳技術和工程應用的原理和實踐,包括節能技術、可再生能源技術和環保工程技術等。

藝術學:通過設計低碳行動方案的視覺形象和宣傳材料,培養學生的創造力和環保意識。

2.實施建議

(1)活動準備:教師介紹碳中和理念和低碳行動的意義,讓學生了解碳排放對環境的影響,以及低碳生活的重要性。同時,教師提供相關資料和參考文章,引導學生了解低碳行動的背景和相關知識。

(2)確定主題和目標:學生分組,選定低碳行動的主題和目標,比如減少家庭碳排放、推廣太陽能、提倡公共交通等。學生要明確行動計劃的目標,制定達成這些目標的具體步驟。

(3)研究和分析:學生收集與主題相關的資料,進行研究和數據分析。學生可以采訪專家、進行問卷調查、查閱文獻等,以了解低碳行動的影響和效果,并提出自己的見解和方案。

(4)設計行動方案:學生根據研究和分析的結果,設計具體的低碳行動方案。方案應包括目標、實施步驟、時間表、所需的資源和預算等。

(5)呈現和討論:學生以小組形式呈現自己的低碳行動方案,并進行討論和交流。教師和其他學生通過提問和提出建議,進一步完善方案。

(6)實施行動計劃:在得到認可后,學生開始實施自己的低碳行動方案。學生可以向家人、朋友和社區宣傳低碳理念,組織相關的活動,監測行動的效果等。

(7)反饋和評估:一段時間后,學生反饋低碳行動方案的效果和問題,進行自我評估。教師可以通過提問、討論和觀察等方式進行評估,引導學生進一步思考和改進。

(三)調查研究類--調查家用燃料的變遷與合理使用

1.可能關聯的學科知識

化學:了解不同燃料(如天然氣、液化氣、煤等)的化學成分和性質,以及燃料使用過程中可能產生的化學反應和污染物。

歷史學:了解家用燃料的發展歷史,包括不同時期、不同地域的燃料種類和使用方式的變化。

環境科學:研究不同燃料對環境的影響,包括碳排放、空氣質量、水資源等。

能源經濟學:分析燃料的生產、運輸和消費等環節的經濟成本和市場需求,以及能源政策對家用燃料選擇的影響。

工程學:研究家用燃料的燃燒方式和設備設計,包括爐具、熱水器等,以及如何提高能源利用效率和減少環境污染。

社會學:了解家庭和社會對燃料選擇和使用的影響,包括文化、經濟、社會地位等因素。

地理學:研究地理環境對家用燃料選擇的影響,包括資源分布、氣候條件等。

2.實施建議

(1)確定主題和目標:學生明確調查家用燃料的變遷與合理使用的主題和目標,例如了解不同時期家庭使用的燃料種類、價格和消耗量等信息,以及如何合理使用燃料以節約能源和減少環境污染。

(2)收集資料:學生可以通過查閱書籍、網上搜索、訪談等方式收集相關資料,了解家用燃料的變遷過程、各種燃料的特點、家庭燃料消耗情況等。

(3)設計調查問卷:學生設計調查問卷,以了解家庭燃料使用情況和態度,例如家庭使用的燃料種類、消耗量、價格、使用時間等,以及家庭對燃料選擇的偏好和合理使用的認識。

(4)實施調查:學生通過網上或實地調查的方式,向一定數量的家庭發放調查問卷,并收集數據。

(5)數據分析和處理:學生對收集到的數據進行統計、分析和處理,得出有關家庭燃料使用情況和合理使用意識的結論。

(6)撰寫報告:學生撰寫調查報告,闡述家用燃料的變遷、家庭燃料使用情況、燃料選擇的理由、合理使用的建議等內容。

(7)分享和交流:通過展示報告、分享交流等方式,向同學和社區宣傳合理使用燃料的重要性和環保意識。

四、實踐策略

一是整合學科知識,構建跨學科教學內容。教師應熟悉各學科的課程標準和教材,尋找可以融合的知識點,將化學知識與物理、生物、地理、數學等其他學科的知識進行整合,為實現跨學科教學提供基礎保障。初中化學與初中物理、生物兩門學科的知識交叉點具體如表3所示。

表3 初中化學與初中物理、生物兩門學科的知識交叉點

跨學科教學并不僅僅是將不同學科的知識簡單堆砌在一起,而是要在這些知識之間找到關聯。通過以上知識點的交叉,學生可以更好地理解化學與物理、生物學科之間的聯系,并將其應用于更廣闊的領域,更有效地提高綜合能力。

二是創設跨學科的問題情境。教師在化學教學中以其他學科的知識為鋪墊,創設跨學科的問題情境,可以激發學生的學習興趣和探究欲望。如在設計“溶液的濃度”教學活動時,教師可以創設生物學科的情境:了解某農作物生長所需營養素及其最佳濃度,將如何配制無土栽培營養液以促進農作物更好地生長作為問題引入教學。教師引導學生將計算溶液濃度和配制溶液的方法遷移到具體情境中,提高解決問題的能力。

三是提倡跨學科的學習方式。教師鼓勵學生采用合作學習、探究學習等多元化的學習方式,促進學生自主學習和創新能力的發展。關于學生的合作學習,教師在學生剛升上九年級時,根據學生自由分組和教師統籌安排兩個原則,盡快確定一個學年的合作探究學習小組,培養同組學生之間的默契和合作精神,有利于學生更好地開展各項跨學科探究學習活動。

四是整合多元的評價方式。教師采用多元的評價方式,包括書面測試、實驗操作、項目展示等多種形式,全面了解學生的知識掌握和應用情況。

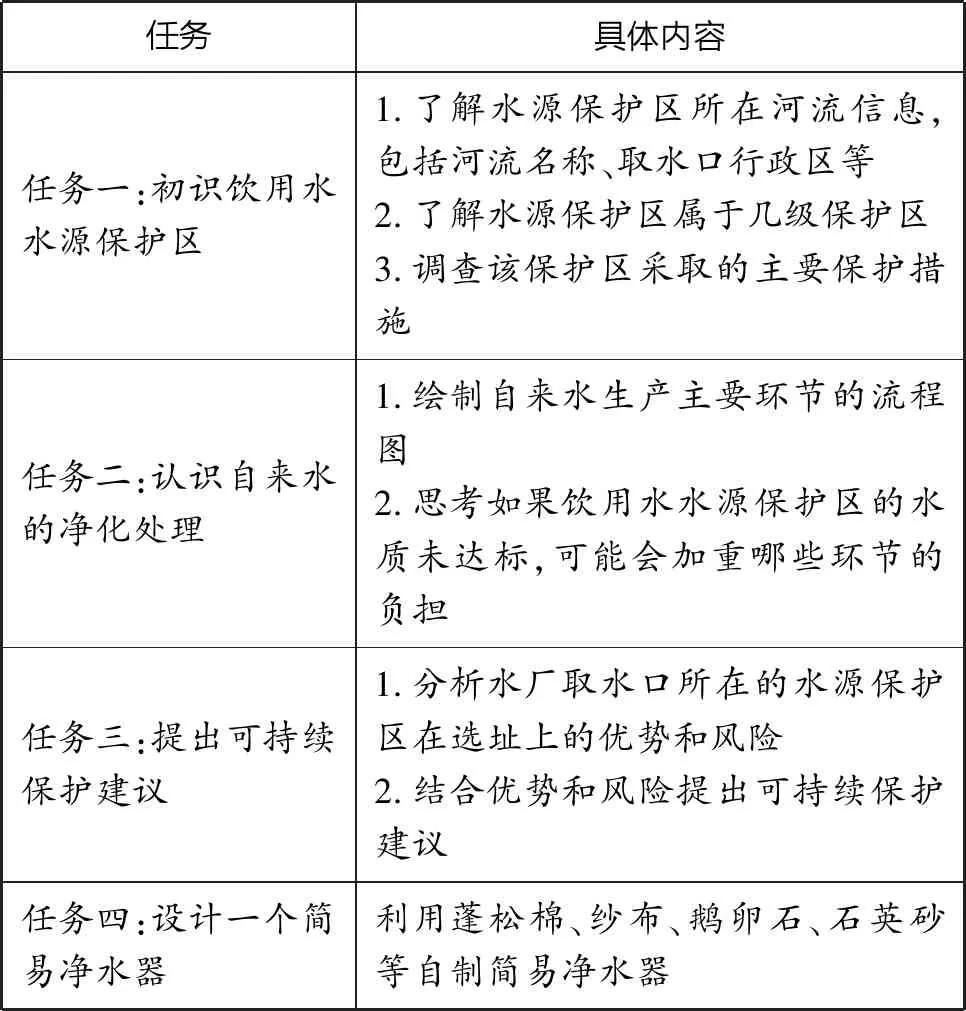

五是結合當地實際情況,因地制宜、就地取材地進行跨學科實踐活動。教師結合實際情況,組織學生參與跨學科實踐活動,有助于增強學生的跨學科思維、實踐能力和解決問題的能力,深化家鄉情懷和社會責任感。例如,針對“海洋資源的綜合利用與制鹽”的實踐活動,有條件的學校可以帶領學生到鹽場進行研學,有效促進學生的深度學習。再如,針對“基于紙芯片的水質檢測及自制凈水器”的實踐活動,教師可以帶領學生到附近的自來水處理廠進行研學。如表4所示,學生在“化學與環保”大概念統領下確定學習主題,完成跨學科學習任務。

表4 “基于紙芯片的水質檢測及自制凈水器”跨學科學習任務

五、結語

初中化學跨學科教學是一種創新的教學方式,可以將化學知識與其他學科進行有效的交叉與融合,讓學生在深入理解化學知識的同時,提高其他學科的學習效果,實現促使學生全面發展的教學目標。教師應該充分挖掘課本與生活素材,多層次、多領域地獲取知識,拓寬知識面,迅速提升自己的專業水平,設計并推廣跨學科實踐活動,讓學生在學習中實踐,實現知行合一。