隱喻架構下的“粵港澳大灣區”報道研究

——以《中國日報》新聞文本為例

展悅

(廣州華商學院外國語學院,廣東廣州 511300)

習近平總書記在2017年7月提出“支持香港在推進“一帶一路”倡議、粵港澳大灣區建設、人民幣國際化等重大戰略中發揮優勢和作用”。隨后,2019年2月,中共中央、國務院正式發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,以政策形式為保障,逐步推動大灣區的發展,建設粵港澳大灣區成為我國主要的戰略目標[1]。近年來,粵港澳大灣區作為中國的第一個灣區經濟,以其出色的經濟成就和強大的發展潛力吸引國內外關注,而如何向外界講述好灣區故事,向國際社會展示具有無限活力與充滿機遇的灣區,并弘揚中國區域具發展典范的灣區,同樣是建設灣區的重要任務。

目前,關于粵港澳大灣區的研究主要聚焦在以下兩方面:一是經濟學層面,探究粵港澳大灣區計劃的可行性;二是區域規劃層面,將粵港澳大灣區與國際三大灣區做對比,總結我國大灣區存在的缺點和不足。相比之下,哲學和人文學學科的研究較少,筆者認為,大灣區形象是國家戰略發展的縮影,也是國家新興軟實力的象征,媒體應通過語言的篩選、重組與呈現實現話語權和形象構建[2]。話語不僅是交流和社會行為的形式,同時也表達和傳遞了某種意圖[3]。鑒于此,筆者從新聞報道的話語出發,探究其隱藏的隱喻架構,以及通過隱喻架構構建中國大灣區形象,以期為大灣區及中國國家積極形象自塑的話語構建提供參考,從而向世界講好新時代中國特色社會主義的新故事。

1 語料與研究方法

本研究語料均來自中國日報網,以“Great Bay Area” 為主題詞進行檢索,選取2021—2023年聚焦“粵港澳大灣區”的對外英文報道20 篇,參照隱喻識別程序(MIP)識別有關“粵港澳大灣區”的隱喻架構。

美國語言學家萊考夫(Lakoff)與哲學家約翰遜(Johnson)在《我們賴以生存的隱喻》(MetaphorsWe LiveBy)中首次提出隱喻概念,書中強調隱喻的本質,即我們借以思維和行動的概念系統在本質上都是隱喻的[4]。隱喻是一種認知手段,是思維問題,是基于語境與概念系統的跨域映射所實現的語言使用,隱喻不僅具有語言、概念和交際功能,并且還能夠承載官方話語所隱含的意識形態,在交際中有效地發揮勸說功能[5]。《我們賴以生存的隱喻》這本書無疑對隱喻的發展起到了至關重要的作用,但書中難免有些概念解釋得不夠詳盡、具體[6]。第一,書中沒有就不同文化模式引起的隱喻差異給予過多解釋;第二,概念隱喻可以理解為是從一個具體的概念域向一個抽象的概念域映射,這種系統映射主要以語言表達為依據,但如何去識別語言表達中的概念隱喻卻沒有說明。為了更好地闡述概念隱喻,并系統性地識別隱喻,Steen 等學者提出隱喻識別方法,即MIP(Metaphor ldentification Procedure),此研究彌補了萊考夫等關于隱喻研究的不足,也為學者研究各類語篇中的隱喻表達提供了幫助[7]。

由于篇幅限制,筆者簡要介紹MIP 的操作方法[8]:

(1)研究者需通讀研究語料,對研究內容有整體的理解。

(2)詞匯拆分。研究者需拆分詞匯,并分析出語料中的具主要意義詞匯,即構成文章主要內容的詞匯。

(3a)分析以上詞匯在語篇語境中的具體意義,即語篇中的詞匯是如何通過當前概念域因語境誘發而向另一個抽象的概念域映射。

(3b)對比其他語境,以上的詞匯單位在其他語境中的意義是否更為基本。

(3c)如果以上詞匯在其他語境中的意義更為基本,并與當前語境產生的意義形成對比,且可以在比較中更好地解讀當前語境意義。

(4)如果以上詞匯均符合(3)中所述,就可以將這一詞匯標記為隱喻性詞匯。

本研究就新聞語料中出現頻率較高的3 組喻架構進行分析,并嘗試回答以下問題:第一,《中國日報》中關于“粵港澳大灣區”主題的報道,媒體主要使用哪些表層架構?第二,這些表層架構激活了哪些深層架構?第三,媒體運用以上隱喻架構構建了怎樣的中國形象?

2 研究結果與討論

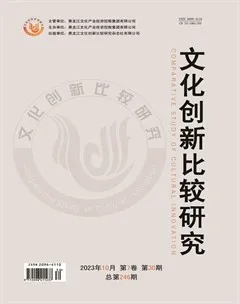

2.1 植物隱喻架構圖

例1:More than 250 biotech-related enterprises havesproutedin the city,...

例2:Among more than 1,000 technology companies beingcultivatedat the 330,000-square-meter park,...

例3:They are beingnurturedat the Hong Kong Science Park—the city's flagship technology infrastructure and services provider,...

例4:More than HK$40 billion has been raised by companiesincubatedat the park including biomedical technology firms,in the past four years,...

例5:China has made substantial progress in integrating the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area into avibrantworld-class city cluster,...

植物隱喻具備積極評價含義,媒體通過使用植物隱喻的表達方法,可使觀眾或讀者感到植物發芽、植物成長、植物收獲的生機勃勃景象,從而映射到體制改革、經濟蓬勃發展、成果豐收的抽象域[9]。圖1 為植物隱喻架構圖,“植物架構”中包含植物的發芽(如例1)、生長、開花(如例2、3、4)、結果(如例5),以及植物生長的這幾個源域。“sprout”原意為“植物的發芽”,在例1 中則隱喻為各企業的不斷涌現;“cultivate”“nurture”“incubate”原意為“培養、孵化”,在例句中則表示各企業在大灣區的優化政策下蓬勃發展;“vibrant”原意為“生機勃勃的景象”,在例5 中則暗指大灣區背景下帶來的各地區經濟繁榮。以上例句進一步表明在粵港澳大灣區這塊“肥沃” 的土地上,中國細心呵護、培養各企業的成長、發展,最后迎來大灣區內的各個地區經濟繁榮的美好景象。

圖1 植物隱喻架構圖

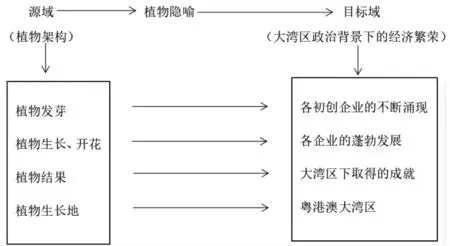

2.2 建筑隱喻架構圖

例6:Riding the wave of scientific R&D,Hong Kong,the nexus thatbridges(建筑基礎)the mainland with the rest of the world,is also expecting an outburst of high-tech players,especially unicorns,in the chip,artificial intelligence and digital industries.

例 7:The delegation embarked … ,witnessing first-hand the achievements of Shenzhen in the development of the digital economy and theconstruction(建筑成果)of the smart city as the core engine city of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

例8:Guangdong province is expecting to join hands with the Hong Kong and Macao … to accelerate theconstruction(建筑目標)of a world-class and well-developed Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

例9:It is understood that both the similarities and differences in cultural and tourism resources between Guangdong and Inner Mongolia havebuilt(建筑成果)a bridge for cooperation.

例10:In the past four decades,Guangdong has laid a solidfoundation(建筑基礎)in quantitative accumulation.

例11:The 20th CPC National Congress has mapped out theblueprint(建筑設計)for development of the GBA,highlighting the promising future of the GBA.

根據Charteris-Black,源域在構建建筑隱喻時總是傳遞一個積極內涵,因為建筑架構傾向于表達對宏偉目標的渴望[10]。因此,此類語言表達會使讀者理解建筑隱喻架構中的目標域中起到積極作用。圖2 為建筑隱喻架構圖,“建筑架構” 源域包含建筑的設計(如例11)、建筑基礎(如例6、10)、建筑成果(如例7、9),以及建筑目標(如例8)這幾個意象。“blueprint”原意為“建筑計劃、建筑圖紙”,在例11中隱喻為大灣區發展計劃的提出是一項宏偉藍圖;“bridge”原意指“造橋”(build bridge),在例6 中隱喻為紐帶——連接中國內地與世界其他地區的橋梁,表明粵港澳大灣區中香港的地理位置是“建筑基礎”,正是有這樣的“建筑基礎”(香港作為紐帶),中國內地才可以更好地連接世界,快速發展;例7 中,我們見證了在粵港澳大灣區的宏偉藍圖下,深圳在數字經濟發展和智慧城市建設方面取得的成就,獲得了“建筑成果”;同時,例8 表明我們的“建筑目標”旨在建設世界一流、發達的粵港澳大灣區。

圖2 建筑隱喻架構圖

以上例句表明在建筑架構中,“粵港澳大灣區”的提出為中國發展展示美好的建筑藍圖,各城市在“粵港澳大灣區”背景下不斷創新、突破,為建造世界一流的粵港澳大灣區添磚加瓦。

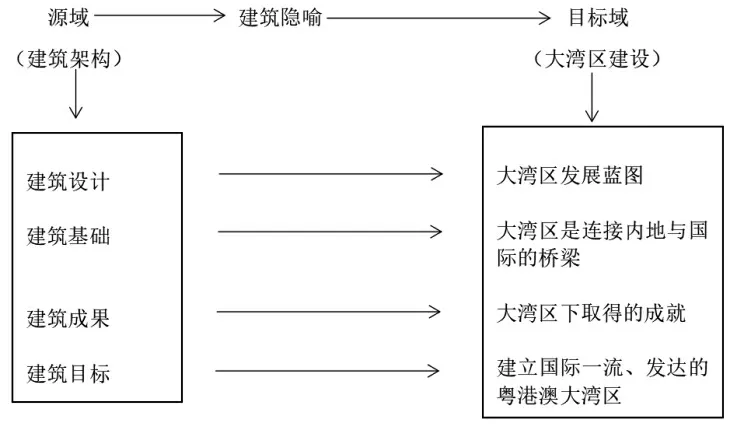

2.3 交通工具隱喻架構圖

例12:How far away is Hong Kong fromsteering into(交通工具的操控者)a new era in which driverless cars are intelligent enough to deal with ……

例 13:It will establish a green direction for quality development,accelerate(交通工具的動作)efforts to make breakthroughs in core technologies in low-carbon,zero-carbon and carbon-negative fields,and promote the low-carbon transformation of energyintensive industries.

例14:Cheung believes that deeper collaboration among cities in the Greater Bay Area in data sharing and formulating industry standards can help Hong Kongmove faster(交通工具的動作)in the field.

例15:China will continue to focus on the real economy in pursuing economic growth,and move the manufacturing sectortoward(交通工具的行駛方向)higher-end,smarter,and greener production.

例16:More job opportunities will then be created by high-quality international technology companies,and high-quality startups may become the economicengine(交通工具的組成)to rejuvenate Hong Kong's economy.

圖3 為交通工具隱喻架構圖,粵港澳新聞報告中使用“交通工具隱喻架構”向我們更好地傳達:大灣區內的各個城市(交通工具的操控者)不斷借助創新型企業(引擎——交通工具的組成)加速大灣區(交通工具的動作)及整個中國的創新、智能、綠色化發展(交通工具的行駛方向)。進一步向讀者呈現大灣區的蓬勃健康發展有能力為中國不同行業領域的發展帶來新的挑戰和機遇,也展現出高新產業在大灣區的活力。大灣區的建設不僅為粵港澳地區增添經濟活力,也是對外的經濟連接紐帶,為國家內部與外部帶來經濟新動能。

圖3 交通工具隱喻架構圖

3 結束語

通過上述隱喻架構描述分析,可以總結《中國日報》通過使用“植物隱喻”“建筑隱喻”“交通隱喻”這些表層架構,激起了“中國是園丁”“中國是建筑師”“中國是駕駛員”的深層架構,嘗試對內激發民族主義認同,提升文化自信,對外構建良好大國形象。在綜合國力漸增后,建設粵港澳大灣區成為中國首要的戰略目標,進一步提升粵港澳大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用。