2000—2021年安徽省歸一化植被指數時空變化特征

賴云森 束志文 牛 地 周玲美

安徽省地質礦產勘查局332地質隊,安徽 黃山 245000

0 引言

植被通常是指地球表面某一區域所覆蓋的植物群落,在調節氣候和維持生態平衡方面發揮著關鍵作用,是陸地生態系統的重要組成部分[1-2]。植被作為陸地生態系統對全球氣候變化響應的重要“指示器”[3-4],探究植被覆蓋度的時空變化對全球氣候變化的響應,可為應對全球氣候變化提供理論依據[5],在全球氣候變化研究中具有重要意義[6]。歸一化植被指數(Normal Difference Vegetation Index,NDVI)作為表征植被生長狀態和植被覆蓋度的最佳指標[7],與植被分布密度呈線性相關[8-9]。近年來,越來越多的學者基于NDVI 數據探究不同區域及尺度的植被覆蓋變化[2]。如張玉婷等[10]基于MODIS-NDVI 數據,利用最大值合成法、均值法和趨勢分析法對2011—2020 年甘肅省武威市植被覆蓋度時空變化進行分析,發現2011—2020 年武威市植被NDVI整體呈增加趨勢;涂又等[11]基于AVHRR NDVI3g 遙感數據探究了1982—2015 年中國植被NDVI 時空變化及驅動因子,結果表明大多數植被呈持續穩定變化狀態,且中國植被變化主要受到氣候變化和人類活動的共同驅動;劉珊珊等[12]采用2001—2015 年MODIS-NDVI 數據分析了云南省植被覆蓋變化,結果顯示云南省植被覆蓋度呈現基本穩定或增加的趨勢。安徽省位于我國華東地區,地形地貌復雜,隨著經濟的不斷發展及城鎮化的快速發展,植被覆蓋也發生著巨大的變化,對人類社會和生態環境的影響愈發明顯[1]。因此,筆者基于MODIS-NDVI 數據分析2000—2021 年安徽省NDVI 的時空變化特征,以期為安徽省的生態環境保護和社會經濟可持續發展提供理論依據。

1 研究區概況

安徽省位于我國華東地區,地理坐標為北緯29°41′~34°38′、東經114°54′~119°37′,總面積為14.01 萬km2[13]。安徽省地勢西高東低,南高北低,地貌以山地、丘陵和平原為主,其中山地約占總面積的29.52%,丘陵占29.01%,平原占24.82%。安徽省屬暖溫帶與亞熱帶過渡區,受季風影響較為顯著,四季變化明顯,為植被的生長提供了良好的氣候條件。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源與預處理

研究采用的遙感數據主要為MODIS-NDVI數據,來源于美國航空航天局提供的MOD13Q1 產品。該數據空間分辨率為250 m,時間分辨率為16 d,時間范圍為2000—2021 年。筆者利用MRT 工具將MODISNDVI 數據進行拼接及空間投影轉換,投影方式為通用橫軸墨卡托投影(Universal Transverse Mercator Projection,UTM),坐標系為GCS-WGS-84 坐標系,并利用安徽省矢量文件對其進行裁剪,得到最終的研究區域NDVI 數據。采用最大值合成法(Maximum Value Composition,MVC)將各旬數據合成逐年的月數據,然后利用均值法計算得到逐年的月平均數據和年平均數據。

研究采用的數字高程模型(Digital elevation model,DEM)數據來源于中國科學院資源環境科學與數據中心(https://www.resdc.cn/),其空間分辨率為90 m,利用Arcgis軟件對其重采樣分辨率至250 m。

2.2 研究方法

2.2.1 Theil-Sen趨勢分析

采用Theil-Sen 趨勢分析對2000—2021 年安徽省NDVI的時空變化趨勢進行分析。Theil-Sen趨勢分析是一種非參數統計的趨勢分析方法,其優點在于樣本數據不受少數極端值的影響,Theil-Sen 趨勢分析計算公式為

式(1)中:Mi和Mj分別表示第i年和j年的NDVI值。如果β>0,表示NDVI 呈增加趨勢,反之則表示呈下降趨勢。

2.2.2 Mann-Kendall統計檢驗

采用Mann-Kendall 統計檢驗方法對NDVI 變化趨勢顯著性進行判斷。該方法作為一種非參數檢驗方法,不要求所使用的樣本數據服從特定的分布[14],而且不易受到異常值干擾,計算也較為簡便,計算公式為

式(2)至(5)中:S表示統計量,V(S)表示S的方差,Z表示標準化后的統計量,n表示時間序列的長度,sgn表示符號函數。在給定α=0.05置信水平判定NDVI變化趨勢的顯著性,|Z|≤Z1-α/2,說明數據變化趨勢不顯著;|Z|>Z1-α/2,說明數據變化趨勢顯著[15]。

3 結果與分析

3.1 2000—2021年安徽省NDVI時間變化特征

3.1.1 月均NDVI變化特征

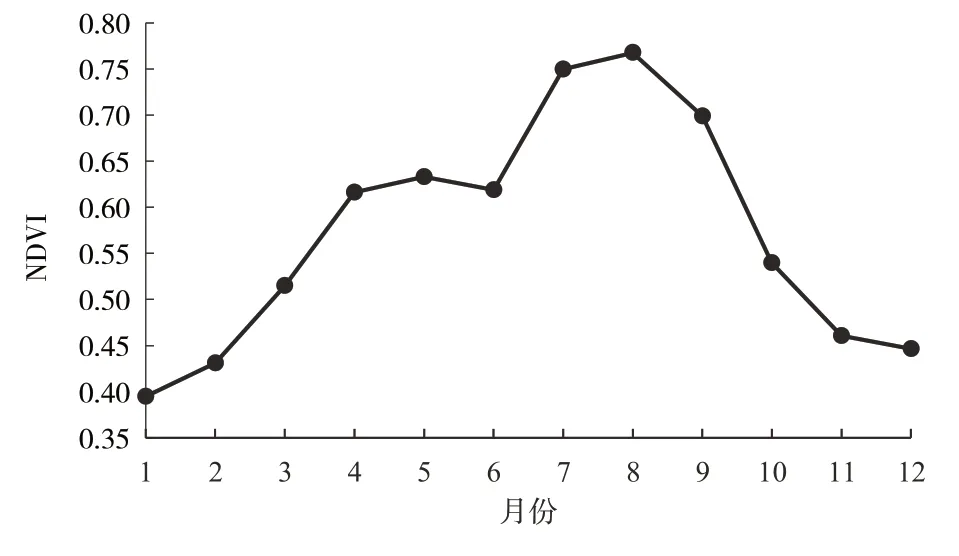

由圖1 可知,2000—2021 年安徽省月均NDVI 整體呈現先上升后下降的趨勢。具體來說,1—5 月安徽省NDVI 呈上升趨勢,6 月安徽省NDVI 略微下降,7—8 月安徽省NDVI 再次呈上升趨勢,在8 月達最高值(0.77),9—12 月安徽省NDVI 呈下降趨勢。安徽省作為我國主要的農業生產區,省內大部分地區種植的糧食產物可以達到一年兩熟,且交替種植。在6 月安徽省NDVI出現輕微的下降,是由于6月安徽省各地種植的玉米、大豆、水稻等農作物被收割,導致NDVI 有所下降。7—8 月,安徽省氣候條件較好,高溫多雨,有利于植被的生長,所以該段時期植被覆蓋度較高。9—10月為農作物的收獲期,安徽省NDVI 急劇下降,11—12月植被逐漸枯萎,安徽省NDVI 呈逐漸下降趨勢。整體而言,2000—2021 年安徽省月均NDVI 變化趨勢表現為雙峰特征,這與鄧凱等[1]的研究結果一致。

圖1 2000—2021年安徽省月均NDVI變化趨勢

3.1.2 年均NDVI變化特征

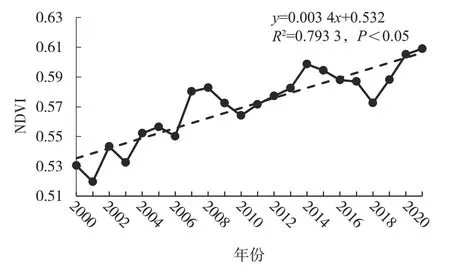

由圖2 可知,2000—2021 年安徽省年均NDVI 整體呈顯著增加趨勢(P<0.05),增率為0.003 4/a,在2001年安徽省NDVI最小(0.52),在2021年安徽省NDVI達最大值(0.61),這表明2000—2021 年安徽省植被狀況整體呈持續改善的趨勢。

圖2 2000—2021年安徽省年均NDVI變化趨勢

3.2 2000—2021年安徽省NDVI空間變化特征

3.2.1 2000—2021年安徽省NDVI空間分布特征

2000—2021年安徽省NDVI空間分布存在明顯的空間異質性,總體上呈現南高北低、西高東低的趨勢。安徽省NDVI高值區域主要分布在皖南山區和皖西大別山地區,是因為這些地區地勢較高,人類活動較少,且氣候條件較好,較為適宜植被的生長,植被覆蓋率較高;NDVI 低值區域集中分布在淮河流域、長江沿線和巢湖等流域;NDVI 中值區域集中分布在淮北平原、江淮丘陵地區,是因為這些地區地勢較為平坦,人類活動比較頻繁,大部分地區為農作物區,植被覆蓋率較低。

3.2.2 2000—2021年安徽省NDVI空間變化趨勢

利用Theil-Sen 趨勢分析方法,分析了2000—2021 年安徽省NDVI 空間變化趨勢。2000—2021 年,安徽省大部分地區NDVI呈增加趨勢,其中NDVI呈增加趨勢的區域約占研究區總面積的89.33%,而NDVI呈降低趨勢的區域僅占研究區總面積的10.67%。Mann-Kendall 顯著性檢驗分析結果表明:安徽省3.99%的區域NDVI呈顯著降低趨勢,主要集中在沿江平原區域長江兩側地帶、皖中巢湖地區及淮河以北部分地區;6.68%的區域NDVI呈降低趨勢,但不顯著,主要集中在沿江平原和江淮丘陵地區;16.13%的區域NDVI 呈增加趨勢,但不顯著,主要集中在淮北平原和淮河以南地區;NDVI 呈顯著增加趨勢的區域占研究區總面積的73.20%,主要集中在淮河平原北部和東部、皖西大別山地區及皖南山區。

4 結論

筆者基于MODIS-NDVI 數據分析了2000—2021年安徽省NDVI時空變化特征,得出如下結論。

第一,在時間上,2000—2021 年安徽省月均NDVI總體呈先上升后下降的趨勢,在8 月NDVI 達最高值。2000—2021年安徽省年均NDVI整體呈顯著增加趨勢,增率為0.003 4/a,2021 年NDVI 達最高值(0.61),表明2000—2021年安徽省的植被生長狀況得到了極大的改善。

第二,在空間上,2000—2021年安徽省NDVI高值區域主要分布在皖南山區和皖西大別山地區,NDVI低值區域主要分布在淮北平原和江淮丘陵地區。2000—2021 年安徽省大部分區域NDVI 呈增加趨勢,其中NDVI 顯著增加區域占比高達73.20%,顯著降低區域僅占3.99%。