專利視角下新能源汽車產業創新態勢分析與展望

摘要:新能源汽車產業作為推動我國經濟轉型升級和可持續發展的關鍵力量,精準把握其全球創新態勢至關重要。文章利用Incopat全球專利檢索與分析系統,采用文獻計量學方法,對近20年的專利數據進行了統計分析,挖掘出與新能源汽車相關的主要研發趨勢。研究結果顯示:新能源汽車領域的專利申請數量呈現顯著增長態勢,競爭格局多元化且競爭激烈;中國、日本、韓國、美國和德國是主要專利持有國家,其中中國表現尤為突出;印度、加拿大及巴西等新興市場也成為專利布局的重要區域。此外,電源系統、動力傳動系統等關鍵技術領域的創新成果顯著。近年來,研發主體正加大對充電技術、安全性能提升、混合動力技術、續航能力技術及智能化技術等方面的研發力度。該研究旨在揭示新能源汽車技術的全球研發態勢,為科研人員把握研究趨勢、科研機構制定科學政策與戰略計劃提供有力支持。

關鍵詞:新能源汽車;專利;產業;創新態勢

中圖分類號:TQ07" " " "文獻標識碼:A" " " 文章編號:1674-0688(2024)12-0042-07

0 引言

新能源汽車產業的蓬勃發展,不僅關乎能源的可持續利用,而且是減少溫室氣體排放、提升空氣質量的重要途徑。近年來,隨著新能源汽車產業的快速崛起,眾多學者基于專利數據對新能源汽車產業展開了多維度、深層次的研究。在企業技術競爭力與類型劃分方面,蒲芳等[1]的研究基于專利數據,揭示了我國新能源汽車企業技術競爭力的兩極分化現象,明確地區分了技術創新型企業與技術跟隨型企業,為理解企業之間的技術差異提供了依據。在核心專利挖掘與特征分析方面,羅立國等[2]聚焦新能源汽車裝置領域,探索了核心專利的挖掘指標,并總結了核心專利的顯著特征,為識別和保護關鍵技術提供了重要參考。在技術創新狀況與生態位分析方面,景睿等[3]從專利信息視角出發,全面分析了我國新能源汽車技術創新的基本特征和技術生態位的“態”與“勢”,為把握技術創新的發展方向和生態位變化提供了有益洞察。在全球競爭格局研究方面,李國秋等[4]開展了新能源汽車全球專利分析,從年度走勢、技術領域、競爭機構等多個維度進行了詳細的統計對比,揭示了全球新能源汽車領域的競爭格局和發展趨勢。同時,梁帥等[5]也研究了世界新能源汽車專利主體的競爭態勢,分析了國際專利分布、專利引證率和知識流動網絡,進一步加深了對全球新能源汽車競爭格局的理解。在特定國家或地區的技術發展研究方面,龐德良等[6]基于專利分析,深入探討了日本新能源汽車技術的發展趨勢及產業政策的影響,為理解特定國家的技術發展路徑和政策效果提供了寶貴經驗。此外,在發展對策研究方面,王景等[7]通過合作專利數據,系統分析了中國新能源汽車技術創新現狀、存在問題,并提出了相應的對策建議,為推動我國新能源汽車產業的持續健康發展提供了有力支撐。可見,專利數據作為技術創新的風向標,是衡量國家或地區科技實力與創新能力的核心指標,在揭示新能源汽車領域的技術進步、衡量創新能力和指導產業發展方面發揮著重要的作用。為了精準把握全球新能源汽車領域的產業創新態勢,本文借助Incopat全球專利檢索和分析系統,運用文獻計量學方法對該領域的創新趨勢進行了全面而深入的剖析。相較于以往的研究,本研究在多個方面實現了突破與創新:首先,在數據收集與處理上,本研究高度重視數據的全面性與時效性,通過建立多維度、多層級的檢索式,確保了所搜集數據的全面覆蓋與高度準確性。其次,本研究在專利分析上聚焦于高質量專利的深入挖掘,通過對被引用次數排名前十的專利進行重點分析,揭示了新能源汽車領域技術開發人員最為關注的研發重點。最后,本研究秉持全球視角,致力于提供深度洞察,通過對近5年(2020—2024年)全球新能源汽車領域的專利數據進行統計分析,挖掘出專利數量排名前五的重點研發方向,為把握全球新能源汽車領域的最新發展趨勢提供了重要依據。通過系統的專利分析,本研究為全球新能源汽車領域的技術發展現狀提供了全面而深入的洞察,不僅有助于相關研發主體更好地把握產業趨勢,而且還能為其制定科學合理的戰略決策提供有力支持。

1 研究方法

本文通過精心設計的關鍵詞與IPC分類號,構建了多維度、多層級的檢索式,具體表述如下:(TIAB=(電動汽車 OR 混合動力汽車 OR 燃料電池汽車 OR 氫能汽車 OR 新能源汽車)OR (IPC=(B60L OR B60 OR B60W OR H01M OR H02J OR F16H OR F02D OR H02K OR H02P OR B60R OR H02M)AND TIAB=汽車)OR IPC=(B60L)AND TIAB=(電池 OR 儲能 OR 電機 OR 電動 OR 混合動力 OR 燃料電池 OR 氫能 OR 新能源 OR 智能)AND (PD=[20050101 TO 20240731])。在數據收集過程中,采取了分類號去噪、申請號去重、申請人梳理、同族專利和專利引文關聯以及人工判讀等步驟,以確保所搜集數據的全面覆蓋與高度準確性。鑒于全球專利審查程序的特性,專利從申請到公開公告的周期最長可達30個月,因此2022—2024年的專利申請量數據并非最終結果,特別是2023年和2024年的數據受專利申請公開滯后效應的影響尤為顯著。截至2024年7月31日,已成功搜集到741 003條相關專利文獻,本文后續圖表中的數據均以此為基礎。

2 新能源汽車領域全球專利信息分析

2.1 專利申請變化趨勢分析

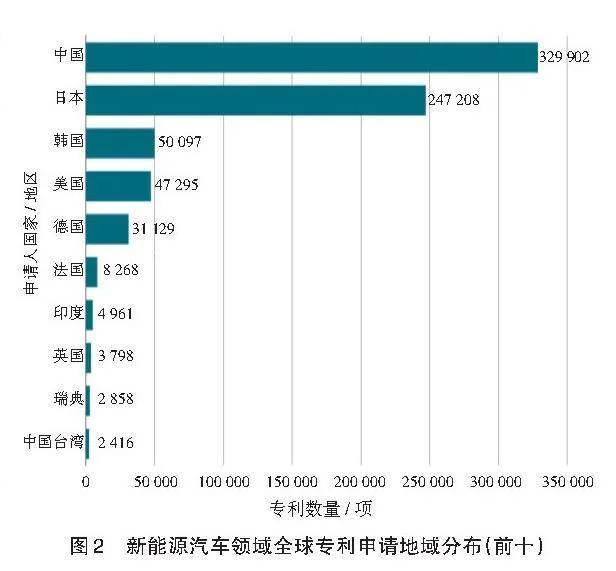

2005—2024年中國新能源汽車領域全球專利申請變化趨勢見圖1。由圖1可見,新能源汽車領域的全球專利申請量在過去20年里顯著增長。自2005年起,盡管初始申請量有限,但還是呈現出逐年穩步增長的態勢。在2005—2014年的10年間,專利申請量從13 944項穩步增長至29 296項,反映出該領域的初步興起及其發展潛力。2015—2022年(需注意,2023年及2024年的數據受專利申請公開滯后效應的影響較大),新能源汽車領域的專利申請量實現了爆發式增長,從2015年的32 146項迅速提升至2022年的73 849項,標志著該領域取得了歷史性的飛躍。其中,2015年起專利申請量激增的一個關鍵因素在于“特斯拉”于2014年進入中國市場,此舉不僅深刻影響了中國新能源汽車產業的格局,還極大地促進了全球新能源汽車市場的蓬勃發展,加速了全球新能源汽車技術的迭代與創新,加強了國際的合作與交流,推動了產業鏈技術的快速突破,進而顯著提升了該領域的專利申請活躍度。新能源汽車領域全球專利申請量的變化趨勢清晰地表明,當前該領域正處于快速發展和持續創新的黃金時期。隨著技術的持續進步和市場的不斷拓展,新能源汽車產業迎來了廣闊的發展機遇。

2.2 專利申請地域分布分析

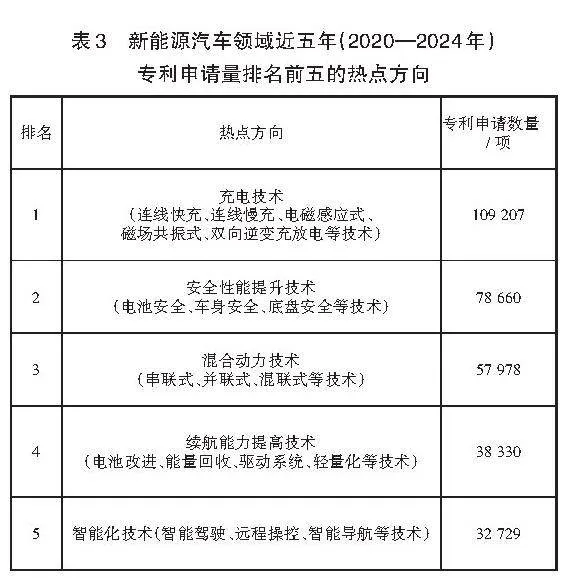

新能源汽車領域全球專利申請地域分布(前十)見圖2。由圖2可知,新能源汽車領域的全球專利申請數量在國家間存在顯著差異。中國在該領域的專利申請數量遙遙領先,高達329 902項,彰顯了中國在新能源汽車技術研發方面的雄厚實力與高度活躍狀態。緊隨其后的是日本,其專利申請數量達到247 208項,雖然與中國存在一定差距,但是仍穩據全球領先位置,顯示了日本在新能源汽車技術領域的深厚積累與創新活力。韓國、美國與德國分別位列第三、第四和第五,專利申請數量依次為50 097項、47 295項和31 129項,這些國家在新能源汽車領域同樣展現出強大的研發實力與市場競爭優勢。相比之下,法國、印度、英國、瑞典及中國臺灣的專利申請數量則相對較少,具體為法國8 286項、印度4 961項、英國3 798項、瑞典2 858項、中國臺灣2 416項。盡管這些地區在新能源汽車領域的研發活動相對有限,但是仍保持了一定的參與度與貢獻。總體而言,新能源汽車領域的全球專利申請地域分布呈現高度集中的態勢,中國、日本、韓國、美國及德國無疑是該領域的主要專利申請大國,它們在新能源汽車技術研發上展現出強大的實力與活躍度,是推動全球新能源汽車產業蓬勃發展的核心力量。

2.3 專利申請主要來源地區近十年的申請趨勢分析

2015—2024年新能源汽車領域全球專利申請主要來源地區申請情況見表1。由表1可知,近10年來,新能源汽車領域全球專利申請主要來源地區的專利申請數量整體呈現增長趨勢(需注意的是,2023年及2024年的數據受專利申請公開滯后效應的影響較大)。在中國,這一增長態勢尤為顯著,專利申請數量從2015年的9 766項激增至2022年的47 702項。相比之下,日本雖然在2015年以13 796項專利申請領先全球,顯示出其在新能源汽車技術創新方面的顯著優勢,但隨后幾年申請量有所下滑,至2022年降至10 171項,這反映了日本后續在該領域的重視程度有所減弱。與此同時,韓國、美國和德國的專利申請量則呈現上升趨勢,分別從2015年的3 007項、3 258項和1 648項增長至2022年的5 217項、4 231項和2 739項。此外,法國、印度、英國、瑞典及中國臺灣地區的專利申請量也呈現出增長趨勢,盡管起始基數相對較小,但是增長速度頗為可觀,例如印度從2015年的105項增至2022年的1 074項,充分展現了這些地區當前在新能源汽車領域的持續創新活力。

2.4 專利申請目標市場布局分析

專利申請在目標市場的布局情況直接反映了該市場對全球創新資源的吸引力及受關注程度。新能源汽車領域全球專利申請目標市場布局(前十)見圖3。由圖3可知,在新能源汽車領域,中國、日本、美國、世界知識產權組織(WIPO)、韓國、歐洲專利局(EPO)及德國構成了專利布局的核心市場。其中,中國表現尤為突出,已成為各國在新能源汽車領域競相進行專利布局的關鍵區域。此外,印度、加拿大及巴西等市場也展現出激烈的競爭態勢,成為不可忽視的專利布局熱點地區。

2.5 專利申請被引用次數排名前十的專利分析

專利被后續專利頻繁引用的程度,往往標志著該技術的重要性及其對技術進步的深遠影響,凸顯了該專利技術方案在所屬領域的顯著應用價值。新能源汽車領域被引用最多的專利(前十)見表2,表2中展現了該領域內技術的核心關注點。排名第一的是豐田汽車公司(日本)的日本專利“車輛電源系統”,被引用次數高達1 424次。該專利主要關注在電源切換過程中有效抑制車輛動力性能下降,并防止過大電流產生[8]。緊隨其后的是大眾汽車有限公司(德國)的德國專利“混合動力汽車的電池隔熱結構”,被引用1 014次,該專利通過創新的結構設計,顯著降低了發動機熱量對混合動力汽車動力電池的不良影響[9]。位列第三的是由韓國個人Haekyu Lim與Minwook Kim共同申請的美國專利“高壓電池組放水裝置”,被引用950次。該裝置能在高壓電池組密封結構底蓋水位上升時,通過操控水泵強制排水,有效保護昂貴的電池模塊及BMS(蓄電池管理系統)免受損害[10]。第四名是株式會社豐田自動織機(日本)的美國專利“電池模塊”,被引用948次。該專利設計的電池模塊包含多個由電池保持器固定的電池單元,通過匯流條實現電池體的串聯,并設有防止錯誤連接的指示器[11]。第五名是Richard Allen Scholer等5人共同申請的美國專利“用于監測車輛電池組能量狀態以進行行程規劃的方法和系統”,被引用784次。該系統包含一個遠程計算機,用于接收并分析電動車行程及電池狀態信息,為電動車行程規劃提供支持[12]。此外,其他被引次數高的專利還包括:トヨタ自動車株式會社的日本專利“電動汽車及其供電裝置”(被引用660次)[13]、Toyota Motor Corp的日本專利“電動車輛及其動力傳動系統”(被引用610次)[14]、Mitsubishi Electric Corp的日本專利“新能源汽車電動轉向系統”(被引用539次)[15]、Jeremy Ryan Mccool等人的美國專利“電動車輛無線充電系統和方法”(被引用475次)[16]、以及Straubel Jeffrey Brian的美國專利“電動車輛能量存儲系統”(被引用451次)[17],它們分別占據了第六至第十的排名。可見,在新能源汽車領域,技術開發人員高度關注電源系統,其次是動力傳動系統、電動轉向系統以及無線充電系統。這些創新成果被頻繁引用,充分顯示了它們在新能源汽車領域技術進步中的重要作用及受關注程度。

2.6 近五年專利申請量排名前五的熱點方向

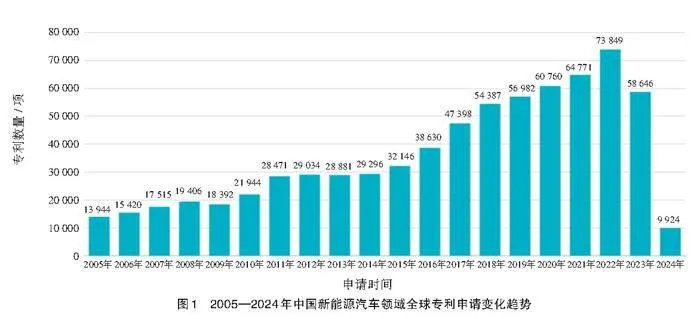

為了全面把握新能源汽車領域的全球最新研發動態,本研究進一步分析了近5年(2020—2024年)的專利數據,針對技術熱點關鍵詞進行了統計排名(對于同時涉及多個熱點關鍵詞的專利,采取重復統計策略以確保全面覆蓋)。通過此統計分析,本研究確定了專利數量排名前五的技術熱點方向(見表3)。同時,利用Incopat專利數據庫的合享價值度評價體系,從每個熱點方向中精心挑選出價值度達到滿分10分的代表性專利,并對其技術進行了深入分析與解讀。如表3所示,近五年新能源汽車領域的專利申請熱點主要聚焦于以下五大技術方向。

(1)充電技術。該方向以109 207項的申請量高居榜首,凸顯了其在新能源汽車發展中的核心地位。這涵蓋了充電資源管理、快速充電及無線充電等多個細分領域。其中,上海追日電氣有限公司的1項國際專利(WOCN22070920)憑借創新的充電與供能優化方法及裝置,榮獲滿分價值度評價。該方法利用深度學習算法預測并優化充電設施的資源分配,顯著提升了充電效率與能源利用率[18]。

(2)安全性能提升技術。該方向以78 660項的申請量位列第二,體現了新能源汽車行業對安全性的高度重視。這包括電池安全、車身結構安全及底盤安全等方面的技術創新。O Well Corp的1項日本專利(JP2022513115)因其在動力電池隔熱、阻燃技術及制造方法上的出色表現,獲得了滿分價值度認可。該技術通過多層復合阻燃布與耐高溫無機涂層的結合,有效提升了電動汽車的安全性與電池保溫性能[19]。

(3)混合動力技術。該方向以57 978項的申請量位列第三,預示著其在未來新能源汽車發展中的持續重要性。這涵蓋了串聯、并聯及混聯等多種技術路徑。比亞迪股份有限公司的1項中國專利(CN202110228793.2)因在混合動力系統控制方面的創新,獲得了滿分價值度評價。該系統通過智能控制發動機、驅動電機及發電機的工作模式,實現了能耗的最小化與經濟效益的最大化[20]。

(4)續航能力提升技術。該方向以38 330項的申請量排名第四,成為當前研發的重點之一。這包括電池、能量回收系統及驅動系統的改進等技術。比亞迪股份有限公司的1項日本專利(JP2023081780)因在單體電池及動力電池組設計方面的創新,榮獲滿分價值度。該設計通過提高散熱能力與空間利用率,顯著提升了動力電池組的能量密度與續航能力[21]。

(5)智能化技術。該方向以32 729項的申請量位居第五,展現了新能源汽車向智能化、便捷化方向發展的趨勢。這包括智能駕駛、遠程操控及智能導航等技術。華為技術有限公司的1項美國專利(US18347051)因在智能駕駛方法及系統方面的創新,獲得了滿分價值度評價。該系統通過智能識別與分析車輛當前及未來行駛場景的特征參數與道路屬性,實現了智能駕駛的精準控制與決策[22]。

綜上所述,新能源汽車領域的研發主體正積極推動關鍵技術的創新與應用,重點涵蓋充電、安全性能提升、混合動力、續航能力提升和智能化技術等方面。這些熱點方向的技術突破正引領整個行業向更高效、環保與智能的未來邁進。

3 新能源汽車產業未來發展展望

展望新能源汽車產業的未來,該產業正經歷一場深刻的變革。特別是在中國市場,新能源汽車的發展勢頭尤為強勁,有望成為全球汽車產業轉型的典范。預計新能源汽車在中國的市場占有率將進一步提升,成為推動中國汽車產業轉型升級的重要驅動力。充電技術將成為新能源汽車發展的關鍵所在。隨著技術的不斷創新和基礎設施的持續完善,充電難題將不再是限制新能源汽車發展的瓶頸。電池技術的創新將有效延長續航里程和電池的使用壽命,為用戶提供更可靠的出行保障。混合動力技術將在提高能效和減少排放方面發揮重要作用,通過優化發動機、驅動電機和發電機的協同工作,結合智能控制策略的實施,混合動力車輛能夠在不同駕駛模式下實現低油耗,從而大幅提升經濟性和環保性,成為傳統燃油車向純電動車過渡的橋梁。續航能力的提升將是保障新能源汽車競爭力的關鍵,通過改進電池和能量回收系統,新一代電動汽車的續航里程將得到進一步提升,滿足用戶的日常出行和長途旅行的需求,極大地擴展電動汽車的應用場景。此外,新能源汽車將進一步完善自動駕駛、遠程操控等功能。智能化技術的應用將使新能源汽車成為移動的智能平臺,通過集成先進的傳感器、人工智能算法和大數據分析,提供更為安全、便捷的駕駛體驗,開啟全新的出行時代。

4 結論

本研究通過對新能源汽車領域的全球專利布局進行深入分析與梳理,得出以下主要結論。

(1)全球專利申請量顯著增長。新能源汽車領域的全球專利申請數量呈現出快速增長趨勢,特別是在特斯拉2014年進入中國市場后,這一增長勢頭明顯加速。

(2)技術創新強國引領發展。中國、日本、韓國、美國和德國是新能源汽車領域的主要專利持有國,展現出強大的技術創新能力和高度的研發活躍度。其中,中國的專利申請量持續飆升,彰顯了中國在該領域的強勁研發實力和技術進步速度。相比之下,日本雖然早期在該領域投入較大,但是后期研發動力略顯不足。

(3)核心市場與新興市場并存。新能源汽車領域的專利布局主要集中在中國、日本、美國、世界知識產權組織(WIPO)、韓國、歐洲專利局(EPO)及德國等核心市場,其中中國已成為各國競相布局的關鍵地區。此外,印度、加拿大及巴西等新興市場也成為了不可忽視的專利布局熱點。

(4)關鍵技術領域備受關注。在新能源汽車領域,電源系統相關專利因其重要性被頻繁引用,成為技術開發人員的研發重點。同時,動力傳動系統、電動轉向系統以及無線充電系統等領域的創新成果也被廣泛引用,對推動新能源汽車技術的整體進步起到了關鍵作用。

(5)近5年研究熱點方向明確。近5年來,新能源汽車領域的研發主體正加強對充電技術、安全性能提升技術、混合動力技術、續航能力提升技術及智能化技術的研發布局。這些技術引領著整個行業向更高效、更環保、更智能的方向發展,推動新能源汽車產業持續進步與升級。

5 參考文獻

[1]蒲芳,王璟. 基于專利分析的我國新能源汽車生產企業技術競爭力研究[J]. 科技管理研究,2019,39(6):163-170.

[2]羅立國,林文廣. 核心專利挖掘指標研究:以新能源汽車裝置領域為例[J]. 科技管理研究,2018,38(18):151-156.

[3]景睿,石秀,侯光明.專利信息視角下我國新能源汽車技術創新研究[J].科技管理研究,2018,38(15):205-214.

[4]李國秋,范曉婷.新能源汽車全球專利分析[J].現代情報,2017,37(7):123-130.

[5]梁帥,李海波,陳娜.世界新能源汽車專利主體的競爭態勢研究[J].科技管理研究,2015(4):116-121.

[6]龐德良,劉兆國.基于專利分析的日本新能源汽車技術發展趨勢研究[J].情報雜志,2014(5):60-65.

[7]王景,張雅蕊,程思思.中國新能源汽車技術創新的現狀、問題及對策[J].企業科技與發展,2022(7):20-22.

[8]TOYOTA MOTOR CORP,トヨタ自動車株式會社.車両の電源システム:JP2008267512[P].2010-04-30.

[9]VOLKSWAGEN AG.Device for thermal insulation of e.g.lead acid battery utilized in engine component of hybrid car,has battery arranged at distance from inner surfaces of base part,side panel and upper part of housing:DE20101013150[P].2011-09-29.

[10]HAEKYU LIMMINWOOK KIM.Water-dischatging device of high voltage battery pack:US13281874[P].2012-05-31.

[11]KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI.Battery module:US14766080[P].2015-12-24.

[12]RICHARD ALLEN SCHOLER,DOUGLAS A OLIVER,DEREK HARTL,et al.Method and system for monitoring an energy storace system for a vehicle for trip planning:US12909111[P]. 2011-09-15.

[13]トヨタ自動車株式會社.電動車両および車両用給電裝置:JP2007277973[P].2010-04-21.

[14]トヨタ自動車株式會社.車両および電力伝送システム:JP2012018120[P].2015-11-11.

[15]MITSUBISHI ELECTRIC CORP,三菱電機株式會社. 電動パワーステアリング裝置:JP2006132754[P]. 2007-11-22.

[16]HEVO INC.Systems and mobile application for electric wireless charging stations:US13849904[P].2017-10-24.

[17]JEFFREY BRIAN STRAUBEL.Method and apparatus for an electrical vehicle:US12176005[P].2009-06-04.

[18]SHANGHAI SURPASS SUN ELECTRIC CO.,LTD,上海追日電氣有限公司.Charging and energy suppy optimization method and appratus for charging management system:CNCN2022/070920[P].2022-07-21.

[19]SHANGHAI GUOBO NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.,上海國玻新能源科技有限公司,オーウエル株式會社.動力電池用保溫·斷熱·防火布及び製造方法:JP2022513115[P].2024-07-01.

[20]比亞迪股份有限公司.混合動力系統、混合動力車輛及其控制方法、整車控制器:CN202110228793.2[P].2021-04-02.

[21]BYD CO LTD,ビーワイディー カンパニー リミテッド,BYD CO LTD,等.単電池、動力電池パック及び電気自動車:JP2023081780[P].2023-08-22.

[22]HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.. Intelligent Driving Method and Intelligent Driving System:US18347051[P].2024-01-04.

*2024年廣西科技情報研究所基本科研業務費專項資金項目“新能源汽車產業競爭態勢及廣西提質升級策略研究”(基研專項2024J-03)。

【作者簡介】謝積鑒,男,廣西欽州人,碩士,高級工程師,研究方向:產業情報、科技管理;蒙薇,女,廣西桂林人,研究生學歷,副編審,研究方向:科技傳播;唐青青(通信作者),女,廣西桂林人,碩士,副研究員,研究方向:科技政策、產業情報;胡婷婷,女,廣西南寧人,碩士,副研究館員,研究方向:產業情報;李榮,男,廣西平南人,碩士,助理研究員,研究方向:產業情報、科技管理;包嘯林,男,山東煙臺人,碩士,研究方向:產業情報。

【引用本文】謝積鑒,蒙薇,唐青青,等.專利視角下新能源汽車產業創新態勢分析與展望[J].企業科技與發展,2024(12):42-48.