重能力求創新:推進機械設計課堂改革探究

劉凌 姚梓萌 韋煒 吳神麗 梁小明 馬琨

摘? 要:機械設計課程是以新工科建設為背景,適應國家創新驅動發展,先指出課程存在內容傳統、課堂講授為主和實踐教學相對單一等不足,通過設定課程目標,根據目標對課程內容進行重構,課堂教學改革以及教學評價改革等貫穿機械專業人才培養全過程,實現多課程綜合應用,融合信息技術與產業技術,重組內容、搭建新的實踐平臺,重構評分標準,融合第二課堂,貫徹學院“七個一”工程,可操作性強,形成對同類高校具有示范引領作用的新模式,對提升機械專業一流創新人才的培養質量具有重要的參考價值。

關鍵詞:新工科;創新課堂;課堂改革;創新型人才培養;機械專業

中圖分類號:G640? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)02-0057-05

Abstract: The course "Mechanical Design" is based on the construction of new engineering and adapts to the country's innovation-driven development. First, the paper points out the problems of the course-outdated content, mainly classroom teaching and relatively simple practical teaching. According to the goal, the course content is reconstructed, and the reform of classroom teaching and teaching evaluation, etc. runs through the whole process of mechanical professional personnel training, realizes the comprehensive application of multi-course, integrates information technology and industrial technology, reorganizes the content, builds a new practice platform, focuses on Constructing scoring standards, integrating the second classroom, implementing the college's "Seven Ones" project, having strong operability, forming a new model with a demonstration and leading role for similar colleges and universities, and providing an important reference value for improving the training quality of first-class innovative talents in mechanical majors.

Keywords: new engineering; innovative classroom; classroom reform; innovative talent training; mechanical specialty

機械設計課程(以下簡稱“本課程”)已開設很多年,由于是我國基礎教育中很重要的內容,因此經典設計理念和設計思路很多年行業專家也不敢做大的調整與改革,即使本文提到的改革,也只是在教學方法、教學場景等方面開展,內容仍然是在“繼承的基礎上創新”。鄧文娟等[1]以優化教學內容,豐富教學案例,探索任務角色式驅動教學方式以及加強實踐教學等方式對該課程進行了改革。劉凌[2]通過實驗室現場教學手段提高學生學習興趣。杜海彬等[3]針對學生對機械設計課程提不起興趣甚至采用“逃避”方式的問題,為切實提高學生技能,將知識應用到企業中去,對課程內容進行了重組,利用Excel開發出大量設計計算技術文件,以“軸類零件及連接件的設計計算”詳述了開發過程,這既提高了設計計算效率,也提高了計算可靠性。蘇思超等[4]因為新冠病毒感染疫情轉為的線上線下混合式教學,發覺學生學習自主性不強,大部分學生沒有較強的自我約束能力,于是要求學生開展課前預習,課后復習及練習,同時不斷豐富、完善線上教學資源庫。孫美娜等[5]將啟發式教學法引入課堂,設置成果評價機制和完善考核方式,實現以成果為導向的教學目標,將知識課堂向能力課堂轉變,培養學生的自主創新學習能力和實際動手能力。梁健[6]把創新創業教育與專業課程融合,以培養滿足社會發展需要的卓越人才。李軒[7]以學生為中心,采用分組學習,團隊設計方法,展開機械設計課程設計工作。黃霞等[8]融機械設計課程設計于理論教學過程,使設計實踐與理論教學同步,多渠道、多角度更新課程設計題目,注重題目的先進性和創新性。馮偉東等[9]通過應用型本科院校機械專業模塊化實踐教學體系的探索,給我們提供了實踐教學模塊化的理念。孫建芳[10]和嚴培培[11]分別通過機械設計課程與制圖測繪課程對機械設計實踐教學進行了改革。劉凌等[12-13]主要在新工科背景下加強實踐教學,設置綜合能力訓練環節等提出了機械設計課程實踐教學改革的思路。董應超等[14]結合該課程的知識結構,探索創新課程思政的實施路徑。多元混合式教學模式,借助畫龍點睛,隱形滲透,任務驅動,案例、專題嵌入五種手段,將思政元素融入教學全過程。馬雪亭等[15]和劉平平等[16]分別從融入大賽和項目式教學對機械設計課程進行了創新。

以上的研究,分別在OBE理念、線上線下混合式教學、項目融入課堂教學、大賽融合課堂教學上,從教學手段、教學方法、教學環節、教學內容和考查手段等多方面對機械設計課程改革進行了論述,但是沒有看到從新工科發展出發,結合工業現場情景式的教學,因此本文從現場教學入手,融入項目設計、現場搭建實物模型等角度對本課程改革進行論述,培養出來的應用型本科學生既要適應社會對復合型人才的需求,同時也讓培養的學生能力與企業零接軌。

一? 課程背景

隨著國家創新驅動發展等戰略的提出,我國機械行業及人才需求正逐步走向智能化。隨著秦創原平臺建設步伐的加快,成果導向的實施,傳統的培養模式已經不適應企業對創新型人才的需求,傳統的講授式課堂急需改革。機械設計課程是機械設計制造及其自動化專業的一門關鍵核心課程,課本內容還是傳統《機械零件》內容,經過第10版改版,更新了國家標準外,增加了VR教學內容。本課程起于1980年,開課初期由于實踐環境差,全部采用傳統的課堂授課;隨著創新驅動的提出,改為以課堂講授為主,實驗教學為輔;隨著轉型發展的提出,改為以情景式講授為主,實驗教學為輔;隨著《中國制造2025》的提出,除了情景式講授,增加了學習通線上輔導、線上平時考試、VR教學,輔以實驗教學;新工科提出后,OBE認證要求也越來越嚴格,社會對復合型應用人才的需求也越來越大,亟需改革。

二? 機械設計課程存在的問題

(一)? 課本教學內容不能滿足創新型人才知識體系的培養需求

機械設計課程已經開設40余年,教學內容受到傳統學科框架體系的思想束縛,在具體教學實施過程中,如何適應新工科發展需求,以成果導向“需求”作為培養目標,需要重構課程內容,適應市場需求的人才培養理念。

(二)? 傳統教學方法不能滿足行業發展對創新型人才的培養需求

傳統的教學方法過于注重理論知識的傳授,課堂講授多,實踐環節少;提供結論多,探究問題少;沒有形成學生為主的教育理念,使得學生難以掌握具體的應用能力,喪失了創新能力,導致培養出的專業人才難以適應社會需求,這也是我國機械設計制造技術落后于西方國家的重要原因之一。

(三)? 傳統的實驗課程不能適應新工科對創新型人才的需求

傳統的實驗教學內容要求能力單一,驗證實驗多,綜合實驗少;單一分析多,綜合運用少。不能滿足新工科對學生創新能力的要求,很多實驗課程都是以某一節課學完后設置一個實驗,主要由一兩章的理論內容為導引來完成,就新工科人才培養而言,很難形成以解決復雜工程問題的能力,很難實現企業“好用人才”的人才培養目標。

三? 課程的主要目標

通過該項目的開展,達到以下目標。

(一)? 多個視角來不斷優化和提升教學質量

提升學生的參與度是課堂教學的主要目標,參與了課堂,學生才有自己的思考能力,才可保證課堂的有效性,一是促進學生獨立思考;二是調動全員參與。

(二)? 創設學習情境培養學生解決復雜問題能力

堅持理論與實踐相結合、工作與學習相結合,打破以課本內容設置課程教學內容的思維定式,按能力培養要求設置課程內容,確保教學的針對性和有效性,讓學生能熟悉國家標準,產品表達方式,注重創新精神、創新意識和創新創業能力的培養,具有解決較為復雜工程問題的能力。

(三)? 激活并保持學生的學習動機

積極引導和支持學生課外科技創新活動,通過圖紙工程化和說明書的撰寫訓練學生表達能力,將新技術和行業標準貫穿課程內容,加強學生創新創業能力和職業能力的培養。

(四)? 貫徹學院學生素質培養“七個一”工程

使學生在四年每人至少申報或參與申報一項專利或發表一篇科技論文、參與一項省級大賽、申報或參與一項大創項目。

(五)? 課程思政貫穿于整個教學環節

通過大國重器視頻宣傳片,讓學生了解到齒輪加工機床、高鐵軸承、機器人減速器等裝備關鍵零部件大部分還在依靠進口的局面,培養學生愛國情懷、科學精神等。

四? 課程內容的重構

本課程貫徹新工科建設行動路線:“問技術發展改內容,更新工程人才知識體系”“問學生志趣變方法,創新工程教育方式與手段”的創新型人才培養的教學內容重構,發展創新工程教育方式。

(一)? 問學生志趣變方法,創新工程教育方式與手段

提出了“一主體+二核心+三能力”的課堂教學模式。以學生為主體,以鍛煉學生學科交叉應用能力、激發思維能力為核心,以創新能力、自主能力、團隊協作能力為監測點的培養模式。例如軸的結構設計這節課,講授完理論部分,讓學生搭建一級齒輪減速器,主要鍛煉軸上零件的軸向和周向定位,課堂大部分時間留給學生,讓他們自己思考,斜齒輪傳動和直齒輪在軸上的安裝定位,選用軸承要注意的問題等。

(二)? 問技術發展改內容,更新工程人才知識體系

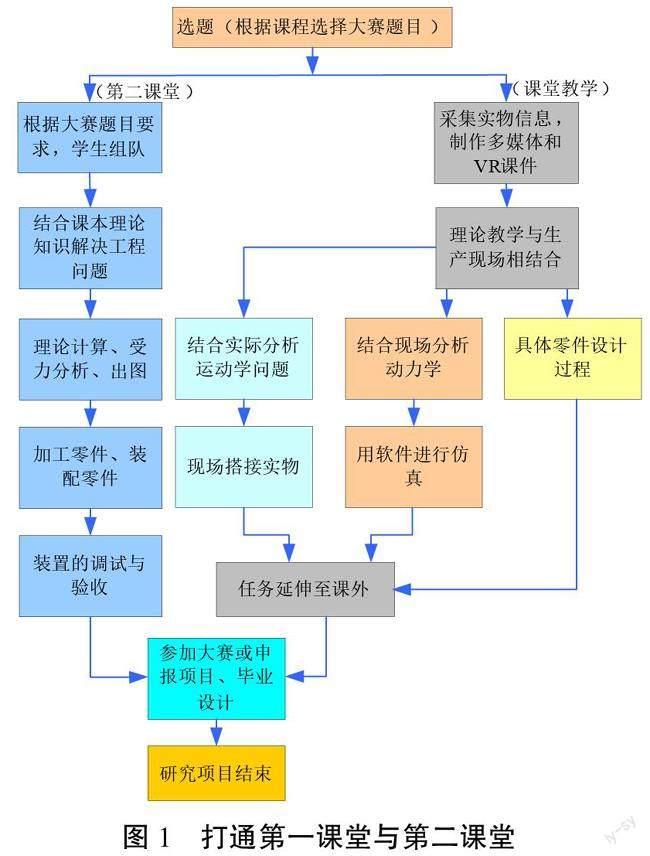

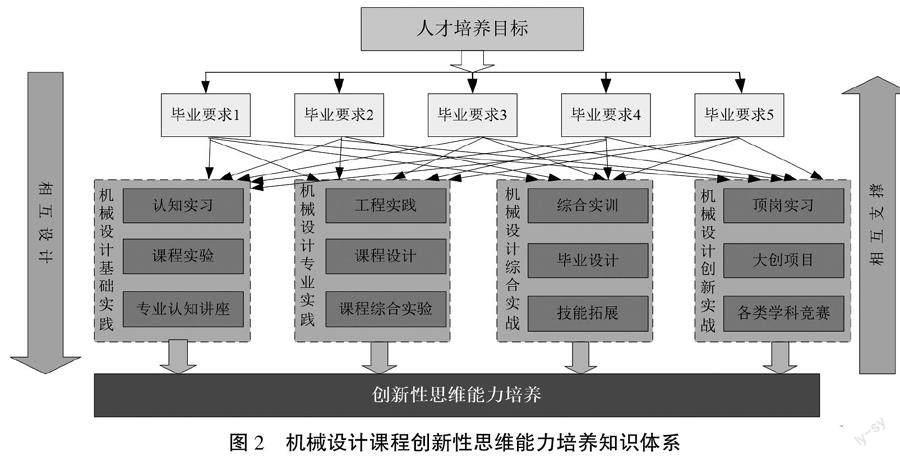

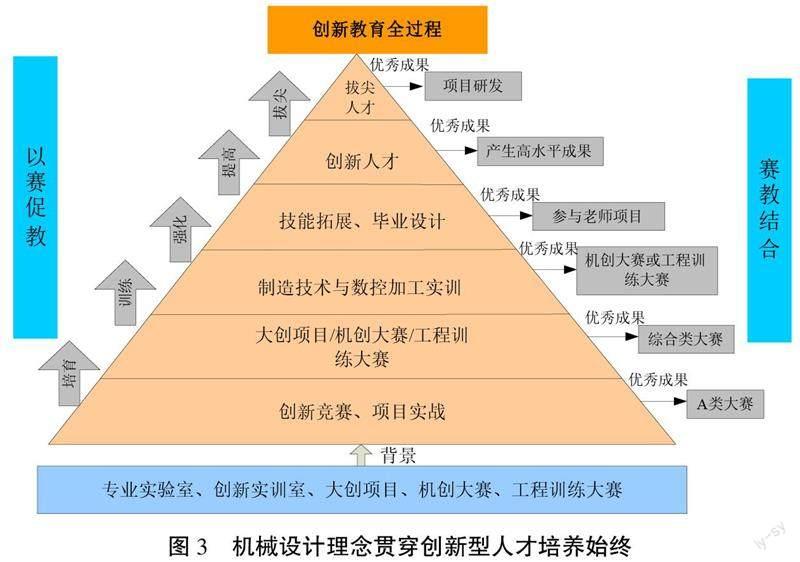

本課程打通第一和第二課堂,通過各種大賽使用的新技術,交叉融合技術,培養學生創新能力知識體系,形成行之有效的“金字塔”模式創新能力培養。通過教學組織形式提高學生的學習興趣;通過研究性學習、專題研討式、小組合作學習和挑戰性學習等方式提高學生學習的參與度。通過機創和工程訓練大賽設置機械原理及設計課程設計項目內容,設計的圖紙用于制造技術與數控加工,驗證設計的正確性,最后通過基于項目的技能拓展制作、安裝和調試,優化設計的結構,形成全員參與、全過程參與的知識體系。如圖1—圖3所示。

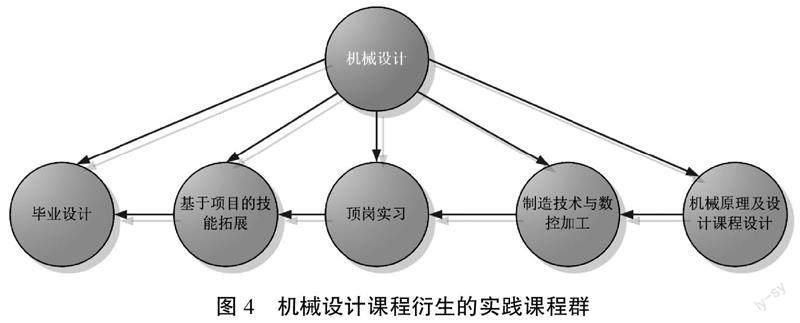

(三)? 問交叉知識應用,建綜合實踐課程課程群

機械設計是械專業的核心課程,上下銜接課程,通過本課程學習,后續設置機械原理及設計課程設計、制造技術與數控加工、基于項目的技能拓展、畢業設計等課實踐課程的課程群,促進學生解決復雜工程問題的能力,創新性思維能力。如圖4所示。

圖1? 打通第一課堂與第二課堂

五? 教學評價的改革

加大對學生線上學習和小組合作的過程性考核。

(一)? 發揮學生主動性的課堂

對小組合作過程性考核進行了改革。課堂教學過程中,讓學生分組搭建一個簡單裝置,考查學生選擇零部件能力、零件的定位能力。給定一個外力,讓裝備運動起來,聽其傳動分貝值來給定成績,判斷其定位是否準確;通過檢測零部件之間公差與配合,判斷選擇零部件是否合理等。

(二)? 以學生為主的課堂

一般老師講授20分鐘,學生自己操作,操作完畢選出1~2組思路清晰的同學,在課堂講授自己的思路和制作過程,發揮了學生的主觀能動性。

(三)? 讓學生參與評價的課堂

學生分組搭建一個簡單裝置,組與組之間相互評價,學生的自我監控和反思能力得到培養,也學會了批評與自我批評,發現別人的優點與長處。

六? 課程特色與創新點

(一)? 課程特色

1)適應新工科發展需求,踐行創新型育人理念。課程采用“學做一體、情景式”教學方法,通過工業現場與課本理論知識相結合,問理論求實踐,問知識求應用,幫助學生理解工程抽象問題,師生交流探討教學方式。

2)適應“智能制造”技術需求,培養學生創新知識體系。打通了第一課堂與第二課堂,以學促賽,以賽促教、賽教結合,在鍛煉學生綜合實踐應用能力的基礎上,產生了很多成果,適應了時代發展潮流。

3)踐行“三全育人”理念,與時俱進地改革教學內容。實時滲透課程思政內容,團隊不斷升級和更新教學內容,將智能制造、VR教學、學習通線上資源及中國大學MOOC作為教學手段,分層次、分階段引入教學過程中,使學生開闊眼界、拓展思維。

(二)? 教學改革創新點

1)突出情景式教學模式。充分利用機械設計實物裝置與生產一線資源相結合,使學生更好地理解課本抽象的概念和公式。

2)學科競賽融入教學內容。通過學科競賽的設計與研制,做中學,學中做,邊做邊學,邊學邊做,突出課程的前沿性,增強學生學習興趣,激發學生的創新思維。

3)結合機械工程領域核心技術短板,融入課程思政元素。通過國內智能裝備核心技術短板,如高鐵軸承、齒輪加工機床等案例,培養學生愛國情懷、科學精神等,旨在培養學生實事求是、積極探索的治學態度,客觀辯證的思維方式。

七? 結束語

1)通過綜合實訓課程設置,促進了教師和學生的科研創新能力,強化了理論聯系實際的能力,近幾年學生的畢業設計和各種大賽獲獎質量逐年攀升,學生參與老師的科研項目逐年增加,教師解決企業現場實際問題的能力大大增強。

2)通過科研創新能力,學生綜合實訓能力大幅提升,也踐行了以科研促教學的方針,落實了新工科對復合型人才的需求。

3)從這幾年老師的教學能力和科研能力提升看,學生培養質量大幅提升,就業率也大大提升,從2016年的一次就業率75%提升到2020年的94.5%;學生服務社會的能力也大大增強,每年畢業生進入過硬大中型企業人數大大增加。

4)從近幾年輸入給各高校的碩士生質量來看,受到各招生單位的一致好評,一進高校,立刻可以進入導師科研項目的研究工作。