方法與模式:“雙減”背景下學習空間賦能課堂教學研究

景玉慧 沈書生

[摘?要]?“雙減”背景下,學習空間如何賦能課堂教學提質增效成為核心議題。文章針對當前空間與教學分化的問題,首先,通過分析“雙減”政策及相關研究發現,賦能遵循認識規律的學習范式是“雙減”對學習空間賦能課堂教學的核心要求;其次,梳理相關研究發現,實現空間與教學融合,需要重塑兩者間的內在關系。由此,文章立足學習空間的居所與轉運屬性,以“五維學習設計”為學理,以主體人的認識發生機制為參照,基于空間與教學“雙向奔赴”的理念,構建了聯動學習范式與認識規律的學習空間融合賦能教學方法;最后,基于賦能方法,構建了空間賦能教學的“結構—過程”模式,并從人境具身融合、沖突適時融入、交互全向融匯、問題關聯融解、思維橫縱融通五大方面闡釋了模式促進融合賦能的應用路徑,以期為“雙減”背景下學習空間賦能課堂教學提質增效提供理論參考。

[關鍵詞]?雙減; 學習空間; 課堂教學; 融合賦能

[中圖分類號] G434?[文獻標志碼] A

[作者簡介]?景玉慧(1991—),女,河南林州人。講師,博士,主要從事信息化教學與學習設計、技術支持下的學習空間設計研究。E-mail:1205788613@qq.com。

一、引??言

2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱“雙減”),提出深化信息技術融合應用,促進課堂教學提質增效聯動教育減負的要求。緊隨其后,教育部基礎教育司以及黨的二十大又再次將此列入教育工作要點。學習空間(LS,Learning Space)作為支持教與學發生的數字化中介物集群,是賦能課堂教學提質增效聯動教育高質量發展的支撐底座。然而,課題組2020年對J省13市基礎教育師生進行大規模調查研究發現,學習空間應用存在空間與教學分化的問題,如以物理空間為主,物理與虛擬空間割裂或非互補應用等。該問題的存在,致使教學輕思維培養且難以全面關注學習者的認識規律,深深掣肘著課堂教學提質增效。基于此,文章立足“雙減”對學習空間賦能課堂教學的核心要求,從理論層面追溯空間異化賦能的誘因,構建促進“空間—教學”融合的學習空間賦能方法與模式,為“雙減”背景下課堂教學的提質增效提供參考。

二、要求與問題:“雙減”對學習空間賦能課堂

教學的要求與現存問題

分析“雙減”對學習空間賦能課堂教學的要求及學習空間賦能課堂教學的已有研究,是聚焦問題,進而構建學習空間融合賦能課堂教學體系的前提。

(一)核心要求:“雙減”要求空間賦能遵循認識規律的學習范式

當前尚未有專門針對“雙減”背景下學習空間賦能課堂教學的研究。分析“雙減”政策及相關研究發現,學者們對“雙減”背景下學習空間賦能教學形成的基本共識主要包括三個方面:第一,根本是賦能高效化學習活動。“雙減”對課堂教學提出優化教學方式、滿足多樣化學習需求及提高教學質量的要求。這既需要混合場所的聯動賦能,以提供多元化的學習支持服務,滿足多元需求;也需要耦合教學過程的融合賦能,以克服空間與教學脫軌的無序、泛化賦能造成機械、重復、低效乃至無效的學習過程,提高教學質量。第二,路向是賦能“教學范式”轉向“學習范式”。“雙減”最重要的是借助信息化手段,賦能課堂教學從知識傳授為主的“教學范式”轉向思維培養為主的“學習范式”,實現教育生態的重塑。第三,方法是關注學習者認識規律的融合賦能。“雙減”強調關注學生年齡特點、學習規律與差異化需求,這再次對學習空間提出融合賦能的要求,以更好地實現提供遵循學生認識規律的科學化支持服務。

綜上而言,“雙減”對學習空間賦能課堂教學的核心要求是,融合賦能映射學習者認識規律的學習范式。此時,空間的職責是提供科學化服務、滿足多樣化需求、提供高效化活動,并最終助力學生形成指向復雜問題解決的高階思維能力。

(二)現存問題:空間與教學分化

厘清“雙減”對學習空間賦能課堂教學的要求后,需要進一步從理論層面追溯、確診導致當前空間與教學分化的誘因。梳理國內外學習空間賦能課堂教學的相關研究發現,國外主要關注空間的物理布局、設計框架及虛擬空間對學習的影響;國內則主要關注虛擬學習空間的功能價值與教學應用,且具體教學應用主要聚焦需求解析、基本構型、影響因素和具體成效四大方面。

整體而言,研究定位上,已有研究體現出宏中觀應用思路、框架建構和微觀效果驗證兩種傾向,但聯結方法論和實踐的學習空間賦能教學的理論研究匱乏;研究內容上,已有研究從不同角度對學習空間的賦能方式進行了解析,盡管提出要“以學習者為中心”和實現“空間—教法—技術”的融合,但尚未建立促進“空間—教學”融合的空間賦能體系,更難以回應“雙減”要求的遵循認識規律的融合賦能要求。這一現狀極易導致空間與教學脫軌分化,掣肘課堂教學提質增效。基于此,從學理層面,立足學習范式和認識規律重塑空間、教學內在關系,形成促進“空間—教學”融合的學習空間賦能體系,是“雙減”背景下學習空間賦能課堂教學研究亟需解決的問題。

三、思路與方法:以融合賦能聯動關注學習

范式與認識規律

基于上述要求與問題,本研究以融合賦能為研究聚焦點,在課堂教學方面關注學習范式和認識規律,建構“雙減”背景下學習空間賦能課堂教學的方法與模式。

(一)融合思路:聯動關注學習范式的“空間—教學”關系重塑

本研究將從解構學習空間與重構課堂教學雙重層面重塑空間與教學的內在關系,促進空間與教學分化走向“空間—教學”融合。

1. 解構空間:以“居所與轉運”屬性為分析工具

學習空間具有“居所”與“轉運”雙重屬性,其中“居所”屬性旨在提供認識發生的混合場所,“轉運”屬性旨在提供學習通路和學習展示區。以“居所與轉運”屬性為分析工具解構學習空間,一方面,能夠全面挖掘學習空間的立體價值,系統支持滿足學生多樣化學習需求、開展高效化學習活動等“雙減”要求;另一方面,能夠借助混合場所、學習通路和學習展示區形成源于學理的學習空間融合賦能施力點,為深層解析與建構空間與教學的內在關系提供支持,并以此從學習空間層面做好促進空間融合賦能的準備工作。

2. 重構課堂:以“五維學習設計”為學理基礎

從教學范式轉向學習范式是“雙減”對課堂教學的要求。“五維學習設計”作為助力學習范式落地的中觀理論,從人(P,People)、物(O,Object)、事(E,Event)、境(S,Scene)、脈(T,Thread)五大學習維度系統規劃課堂教學。以“五維學習設計”為學理基礎重構課堂教學,一方面,能夠助力指向學習范式的課堂教學活動的設計,另一方面,能夠助力從教與學發生的共時視角可視化課堂教學結構(人、物、事、境、脈),使原本主要從過程視角觀察課堂教學轉變為兼顧“結構—過程”的課堂教學,并以此從教學層面做好促進空間融合賦能的準備工作。

3. 重塑關系:空間與教學“雙向奔赴”促進融合賦能

學習空間融合賦能課堂教學是對全教與學要素、全教與學場景和全教與學過程的適需性無縫助力。本研究在當前多將學習空間視作整體,且多以教學活動為主線探討學習空間賦能的背景下,秉承同步關注學習空間和課堂教學的賦能觀,通過空間與教學的“雙向奔赴”實現融合賦能,進而規避空間與教學分化引發的空間異化賦能問題。具體而言:學習空間方面,以“居所與轉運”屬性為分析工具,將其映射的混合學習場所、學習通路和學習展示區作為賦能的施力點;課堂教學方面,立足教與學的“結構—過程”,明晰空間融合賦能課堂教學的受力點,進而借助施力點與受力點的耦合作用,建構聯動學習范式的空間融合賦能方法。

(二)方法構建:聯動關注認識規律的“空間—教學”融合方法

從“居所與轉運”屬性解構空間,從結構與過程重構課堂教學,進而重塑空間與教學的內在關系,是本研究秉承的聯動關注學習范式與認識規律的學習空間融合賦能思路。但至此,在重構課堂方面僅闡釋了教學的結構,尚未闡釋其過程。此處,將在剖析教學過程的基礎上,闡明聯動關注認識規律的空間賦能方法。

1. 學理根基:“生物—心理”雙維度的認識規律

發生認識論從“生物—心理”雙維度揭示了主體人的認識發生規律:生物維度旨在關注認識發生的階段性特征(感知運動階段、前運演階段、具體運演階段、形式運演階段),心理維度旨在關注認識發生的一般機制(主客體之間的相互作用)。以此為依據,關注認識規律,既需要關注階段性的認識特征,又需要關注一般性的認識機制。將此映射到學習空間賦能模式上,即在遵循學習者認識特征前提下,立足他們的認識發生機制分析認識過程,進而刻畫促進認識發生的教學過程。基于此,本研究以發生認識論為學理基礎,從主體人的認識特征與機制入手,解析課堂教學過程。但要說明的是,本研究重點聚焦認識機制剖析學習空間融合賦能教學的方法,但所有探討的前提均是空間及教學都遵循學習者的認識特征。

2. 基本方法:映射認識規律的融合賦能方法

本研究明晰了聯動關注學習范式與認識規律的學習空間融合賦能課堂教學的“結構—過程”模式構建的方法:首先,課堂教學方面。課堂教學是映射學習者認識發生規律的系列歷時性有序活動序列,以五大學習維度表征結構,基于認識機制刻畫過程(刻畫依據與思路在下文過程表征處闡釋),進而將認識特征借助五大學習維度滲透到課堂教學結構中,將認識機制借助活動序列滲透到課堂教學過程中,以此形成關注認識規律的、結構與過程明晰的課堂教學。其次,學習空間方面。將認識特征借助“居所與轉運”屬性映射的物理場所、虛擬場所、學習通路和學習展示區滲透到學習空間中。最后,融合賦能方面。以凸顯認識特征的混合場所、學習通路和學習展示區為施力點,以五大學習維度為受力點,通過兩者在歷時活動序列中的耦合作用,實現關注學習范式與認識規律的空間融合賦能,如圖1所示。

四、模式設計:促進融合賦能的

“結構—過程”模式

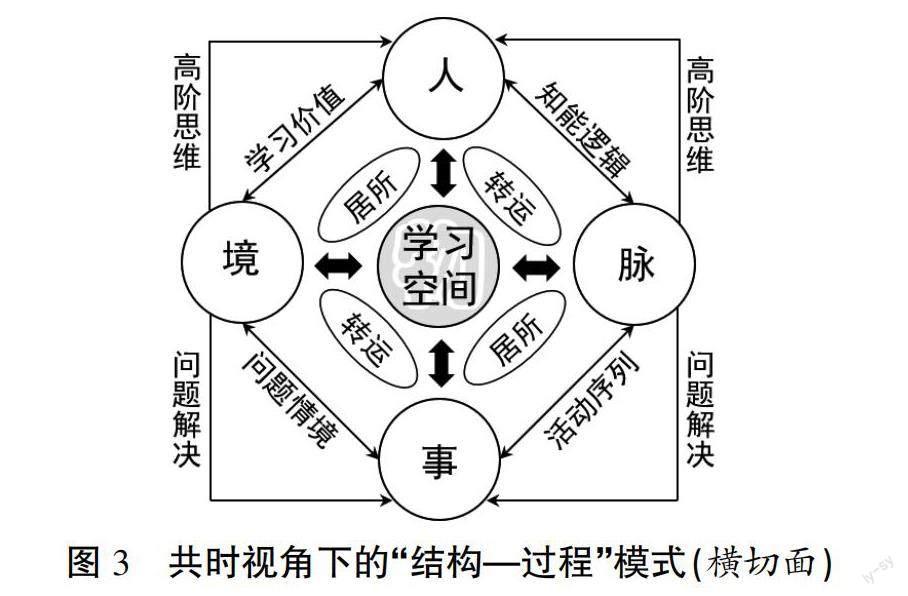

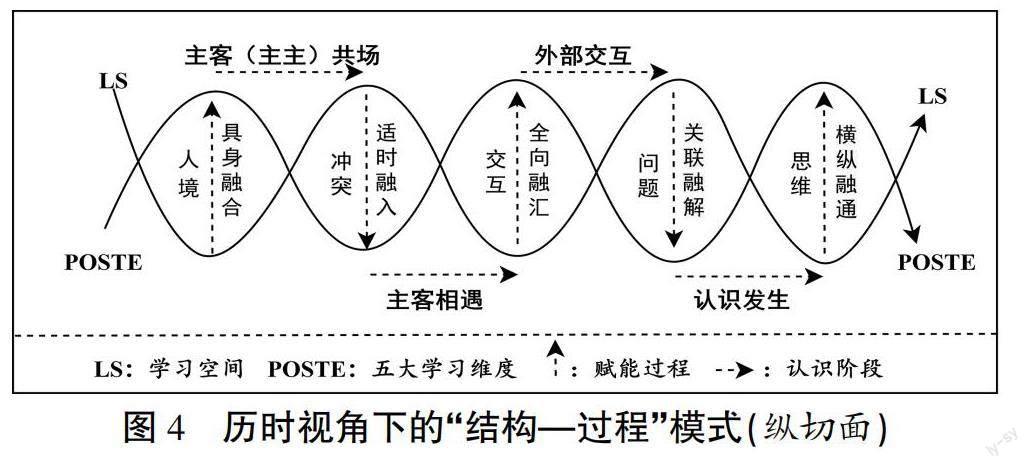

立足賦能思路與方法,本研究從全域視角構建了“雙減”背景下學習空間賦能課堂教學的“結構—過程”模式(以下簡稱“結構—過程”模式),如圖2所示。為更加系統、清楚地展現模式的結構、過程及運作機制,本研究分別從共時與歷時視角描繪了其橫、縱切面圖,如圖3和圖4所示。

(一)整體表征:全域視角下的“結構—過程”模式

認識起源于主客體之間的相互作用,對應到學習空間中,即認識主體(學習者)在混合場所中,借助工具性客體構建起的學習通路,與認知對象相互作用、建立認知,之后通過學習展示區展示、評價與優化學習結果。立足此過程,結合“五維學習設計”,本研究構建了“結構—過程”模式全域圖,如圖2所示:圖內部為學習空間中主體人認識發生的機制,外部為支持此認識發生的課堂活動序列。兩者間的關系是,前者的發生以后者為依托,后者的設計以前者為依據。在此需要說明,圖中①代表學習通路,②代表學習展示區,橢圓代表學習空間的四大結構要素,菱形代表學習空間的“居所”與“轉運”屬性。以下將結合切面圖詳釋“結構—過程”模式。

(二)結構表征:共時視角下的“結構—過程”模式

共時視角呈現的是“結構—過程”模式的橫切面,主要表征空間與教學的結構耦合,如圖3所示。學習空間隸屬五大學習維度中的“物”,結構層面對課堂教學的賦能,實則是“居所與轉運”屬性通過混合場所、學習通路和學習展示區支持人、事、境、脈作用的機制。

1. 虛實學伴(人):自主建構主體責任的主體人

立足主體人認識發生過程看,“人”主要指學習者。課堂教學中,學習空間旨在賦能學習者在混合時空中與機器、同學、教師等虛實學伴,隨時隨地進行同步或異步互動,實現個人與社會建構,成為能夠承擔主體責任的主體人。從“居所與轉運”屬性詳解該過程即:首先,“居所”屬性上,混合場所提供泛在學習場所,為學習者在全空間自定步調學習、獲取多元化服務及發揮主體責任提供場所支持,賦能學習者成為全空間中的主體人。其次,“轉運”屬性上,學習通路通過在學習者與學伴、認知對象之間建立通道,幫助學習者與外部世界建立有效聯通,賦能學習者在個人與社會建構中高效承擔責任及建立學習認知,成為自主建構的主體人;學習展示區通過促進學習結果的表達與展示,幫助學習者產生自知,進而明確下階段學習任務,賦能學習者承擔起自我展示、評價、反思、自知等主體責任,成為自知的主體人。

2. 關聯活動(事):指向高階思維的混合活動過程

“事”主要指學習活動。課堂教學中,學習空間旨在賦能學習活動以真實世界情境表征,以閉環混合形式開展,規避線上與線下活動非互補造成學習開環,進而引發低效、無效學習等。從“居所與轉運”屬性詳解該過程即:首先,“居所”屬性上,混合場所借助其泛在接入優勢,賦能學習活動以彈性靈活的方式開展,為學習者在全生命周期持續獲取科學化學習支持服務提供場所支持。其次,“轉運”屬性上,學習通路借助其智能診斷功能,通過供給精準個性化問題鏈賦能學習活動,以更加符合學習者認識特點與需求的科學化形式展開,助力學習者有效、高效認知;學習展示區借助其可視化呈現與表征功能,賦能學習活動在學習制品交流展示與評價反思中變得更加完善、高效與系統,最終以迭代閉環形式高效循環開展,規避開環活動潛在的重復、無效學習,助力學習者高效認知。

3. 真實情境(境):平行于真實世界的“學習情境流”

“境”主要指學習發生的情境。課堂教學中,學習空間旨在賦能學習情境以平行于真實世界的“學習情境流”在學習過程中延續,以幫助學習者關聯前后認知,對新知價值建立系統認知。從“居所與轉運”屬性詳解該過程即:首先,“居所”屬性上,混合場所為多模態智能技術介入進而創設沉浸式學習情境提供多重契機,使依托物理場所存在的原生情境和依托虛擬場所存在的真實及類真實情境等多類型情境共存且協同賦能課堂教學過程。其次,“轉運”屬性上,學習通路為學習者創設功能層面的知識建構式情境,一方面,助力學習者在明晰知能來龍去脈的基礎上系統體會學習價值,增強學習動機;另一方面,助力學習者在“學習情境流”中系統深刻理解新知內容、建構知識圖譜,促進高階思維形成。學習展示區借助制品可視化技術與工具等,為學習者創設功能層面的知識臨場應用式情境,助力學習者借助新知后續可能應用的真實情境,在深化新知理解與應用的同時,檢驗與優化學習結果,提升新知遷移能力,促進高階思維形成。

4. 清晰主線(脈):體系清晰的認知對象與知能邏輯

“脈”主要指學習活動和認知結果的主線,前者謂之“內容之脈”,映射認知對象,后者謂之“知能之脈”,映射知能體系。課堂教學中,學習空間旨在賦能主線串聯不同階段的學習活動和認知結果,幫助學習者建構關聯化知識體系,助力問題解決過程中相同或關聯類知識的快速有效提取,進而形成解決問題的敏捷技能,促進高效學習。從“居所與轉運”屬性詳解該過程即:首先,“居所”屬性上,混合場所賦能“脈”串聯全空間場所的活動過程與認知結果,為構建主線明晰的泛在化學習提供場所支持。其次,“轉運”屬性上,一方面學習通路借助工具性客體的支持,如維恩圖、故事地圖、學習時間線等,以梳理學習活動行進脈絡的方式賦能“脈”的表征(內容之脈)與建構(知能之脈);另一方面,借助工具性客體的支持,如學習分析工具等,以動態調整學習活動安排的方式,賦能內容之脈不斷聚焦認知對象,使其更加適配學習者當下的學習需求,促進科學化支持服務的供給。學習展示區借助其可視化表征及呈現功能,賦能知能之脈不斷清晰與延展,幫助學習者建立完整且結構化的知能體系,有效促進高階思維形成。

概言之,結構視角下,學習空間(物)賦能課堂教學的機制在于:混合場所為映射境脈(境、脈)的閉環混合活動(事),支持學習者自主承擔主體責任,進而為開展高效知識建構提供全空間場所支持。學習通路旨在賦能建立符合學習者認識規律與需求的學習通道,為學習者(人)提供科學、個性化學習路徑,促進高效認知。學習展示區旨在通過賦能學習結果外顯,促進學習者(人)迭代學習,進而建構指向高階思維的完備知能體系(脈)。

(三)過程表征:歷時視角下的“結構—過程”模式

歷時視角呈現的是“結構—過程”模式的縱切面,主要表征空間與教學的過程耦合,如圖4所示。學習空間對課堂教學過程的賦能,也即“居所與轉運”屬性通過混合場所、學習通路和學習展示區支持人、事、境、脈四大維度,在映射認識發生機制的學習活動序列中系統作用的過程。由此,我們需要基于認識機制剖析學習活動序列。發生認識論指出,認識起源于主客體之間的相互作用,而活動是主體與客體之間唯一的聯結點。由此可得,認識發生不僅要有主體與客體的存在,還要兩者之間相互作用,而活動是兩者相互作用的載體。由此,可以將認識發生過程概括為主客(主主)共場、主客相遇、外部交互、認識發生、高階思維五個階段,映射到課堂教學中則可將學習活動過程描述為五個活動序列:

1. 置身特定學習情境:人境具身融合,構建體驗式學習環境

主體置身于客體存在的場所才具備與客體相互作用的可能。主客(主主)共場指認識主體與認識客體,以及作為學伴的其他主體(他者)存在于共同場所中。結合課堂教學是教師依據學習目標,對學習空間附載的特定組件進行有意義重組構建類真實世界情境,讓學習者借助其中與真實世界相關聯的學習活動與外部世界交互,在認識類真實世界有限客體的基礎上,具備應對真實世界無限客體的能力。此過程中,學習者需要置身于特定學習情境中,為對認知對象建立認知奠基。

情境本身的真實性、趣味性及“強代入感”(促進體驗式學習)是促進人與情境具身融合的關鍵。置身特定學習情境序列主要體現的是“境”的存在及作用。此序列中,學習空間主要發揮混合場所和學習通路功能構建體驗式學習環境,賦能人境具身融合:首先,借助混合場所中的多模態智能技術,聯通情境寄存的全空間場所,為情境的動態延續提供體驗式場所支持。其次,學習通路中,利用物聯網、可穿戴設備等技術創設體驗式學習環境,通過促進學生的多感官交互、參與增強學習代入感,助力其置身于與真實世界平行的原生情境和類真實情境中解決問題、建構新知。如運用VR、AR、XR、全息投影技術等幫助醫學學生置身助力其理解與掌握復雜臨床操作技能的原生實訓情境。

2. 客體刺激激趣生疑:沖突適時融入,提供科學化服務路徑

主體與客體相遇是兩者相互作用的前提。主客相遇指認識主體在諸多客體中成功聚焦指向學習目標達成的認識客體。對應到課堂教學中即,學習者適時接受外部客體刺激對特定客體產生興趣,并由此生發學習疑問(沖突),為對認知對象建立認知做好準備。

情境渲染、技術增強等是促進學習者聚焦認識客體、產生學習興趣、建立認知沖突的關鍵手段。其中情境渲染指借助情境烘托幫助學習者產生認知沖突進而聚焦學習問題,如借助天宮課堂中的浮力消失實驗,幫助學生理解重力與浮力的關系。技術增強指借助智能技術使映射認知對象的認識客體顯性化,如腦波儀對大腦一定情況下生理變化情況的可視化呈現等。客體刺激激趣生疑序列主要體現的是“事”的實施。此序列中,學習空間主要發揮混合場所和學習通路功能,賦能認知沖突的適時融入:首先,混合場所為認識客體得以泛在多樣化存在、渲染、表征提供場所支持。其次,學習通路主要從渲染認識客體和重塑認識主體與認識客體聯結通道兩方面賦能認識主體與認知對象適時關聯。讓學習者由此產生學習興趣與需求,進而基于認知沖突與科學化學習路徑高效學習。

3. 交互參與自主探究:交互全向融匯,滿足多樣化學習需求

認識發生是主客體相互作用的結果。外部交往指認識主體與認識客體、他者相互作用對認知對象建立認知的過程。在此,相互作用的路徑主要有兩條:一是以學習者個體自主學習為線索的、體現學習者個體主體性的相互作用路徑;二是以學習者與教師、同伴等他者之間的交流互動為線索的、體現學習者主體間性的相互作用路徑。對應到課堂教學中,即學習者借助經有意義設計的活動序列,通過觸摸、操縱、觀察、推理、反省以及與機器交互、學習同伴互動等方式進行問題探究的過程。該過程為高效化解認知沖突、建立新的知能體系,提供多樣化學習支持,滿足多樣化學習需求提供支持。

人機、人人間的全向交互是促進學習者與認知對象相互作用,在集體智慧中實現個人智慧螺旋上升的關鍵舉措。交互參與自主探究序列主要體現的是人在事中的主體責任發揮與新知建構。此序列中,學習空間主要發揮混合場所和學習通路功能,賦能不同類型與來源的學習交互的全向融匯:首先,混合場所為身處同地或異地的多元主體同步、異步參與學習交互提供泛在場所支持;其次,學習通路通過靈活的物理空間布局、各類移動終端及在線學習社區,賦能學習者即時按需開展各類交流互動和人機交互,以此實現認知沖突的高效化解與新生,助力學習者發揮主體責任,滿足多樣化學習需求。

4. 化解沖突形成認知:問題關聯融解,助力高效化學習活動

化解認知沖突標志著認識的發生。認識發生指認識主體與認識客體在相互作用中化解認知沖突,對認知對象建立認知的過程。對應到課堂教學中,即學習者在指向學習目標的不同活動序列中,借助關聯問題不斷化解認知沖突,高效建構知能體系的過程。

借助關聯問題化解認知沖突是建構系統知能體系的核心。化解沖突形成認知序列主要體現的是映射內容之脈的事的發生。此序列中,學習空間主要發揮混合場所和學習通路功能,賦能融解認知沖突中的關聯化學習問題:首先,混合場所為高效化解認知沖突提供最適合的場所支持,如集體授導的教室場所、自主探究的虛擬場所及體驗觀察的社會場所等。其次,一方面學習通路借助數據挖掘與學習分析等技術,與教師協同動態精準定位學習者的學習需求,賦能教師基于學習需求設計關聯化認知沖突(問題),組織主線清晰的學習活動,促進學習者建構結構化知能體系;另一方面,借助知識圖譜、學習者畫像等技術,供給滿足學習者認識規律與需求的多模態資源、個性化路徑與方法,通過科學化服務賦能學習者有效、高效化解沖突,在關聯問題解決中高效建構結構化知識體系。

5. 新知遷移解決問題:思維橫縱融通,培養高階性思維能力

學習的最終目的是能將新知遷移至真實世界解決復雜問題。高階思維指主體與客體相互作用形成結構化思維,具備解決真實世界復雜問題及變式問題的能力。對應到課堂教學中,即學習者基于學習活動設計映射新知的學習制品、評價同伴的學習制品,以及將他們所學新知應用于問題及變式問題解決的過程,通過思維的橫縱融通達成高階思維能力。

思維橫縱向融通以知識節點間的多向聯結為基礎,是學習者形成敏捷問題解決技能的基礎。新知遷移解決問題序列主要體現的是知能之脈的建構。此序列中,學習空間綜合發揮混合場所、學習通路、學習展示區功能,賦能新知遷移促進思維的橫縱向融通:首先,混合場所為學習制品創作、展示、完善,以及將由此建構的新知應用于變式問題解決的學習過程,提供泛在場所支持,促進學習高效與有效發生。其次,一方面學習通路借助可視化表征及制品實現等技術工具促進學習者在制品原型創作、展示中加深對新知的體系化建構與應用;另一方面,借助討論區等促進社會交互的技術讓學習者在與同伴聚焦學習制品評價的交流互動中,促進自身新知的完善與遷移;再者,借助學習者畫像等技術,基于學習展示區賦能的學習結果評價數據,精準科學化推送變式任務與學習資源。通過新知關聯應用與遷移,培養學習者解決一個問題而能觸類旁通解決系列問題的高階思維能力。最后,學習展示區借助多屏調度系統、展板、制品實現等技術為學習制品高效率可視化表征、有效驗證及迭代修正提供支持,促進制品展示與優化活動高效開展,幫助學習者建立知識遷移、社會交互、批判與反思等能力,促進高階思維形成。

五、結??語

文章基于“雙減”對學習空間的賦能要求,聚焦空間與教學分化問題,構建了促進“空間—教學”融合的學習空間賦能方法與模式,并詳釋了模式賦能課堂教學的路徑,以期從學習空間融合賦能層面促進課堂教學提質增效,助力“雙減”落地。文章的核心貢獻在于,構建了促進空間融合賦能課堂教學的中觀理論,但對賦能的結果等尚未展開探討,后續需進一步開展實證研究以澄明賦能方法與模式在課堂教學提質增效方面的實踐效益。

[參考文獻]

[1] 景玉慧,沈書生.理解學習空間:概念內涵、本質屬性與結構要素[J].電化教育研究,2021,42(4):5-11.

[2] 周序,付建霖.“雙減”背景下如何實現課堂教學的應教盡教[J].中國教育學刊,2021(12):1-5.

[3] 顧明遠.“減負”不僅僅是減少作業,最根本的是……[EB/OL].[2022-01-15](2023-02-04).https://mp.weixin.qq.com/s/rgAi5gz0257c4E1KnqJT2A.

[4] 柯清超,鮑婷婷,林健.“雙減”背景下數字教育資源的供給與服務創新[J].中國電化教育,2022(1):17-23.

[5] 教育部.中共中央辦公廳國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》[EB/OL].(2021-07-24)[2023-09-25]. http://www.moe. gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576.html.

[6] EYAL L, GIL E. Design patterns for teaching in academic settings in future learning spaces[J]. British journal of educational technology, 2020,51(4):1061-1077.

[7] GOODYEAR P, CARVALHO L, YEOMAN P. Activity-Centred Analysis and Design (ACAD): core purposes, distinctive qualities and current developments[J]. Educational technology research and development, 2021,69:445-464.

[8] VILLENA-TARANILLA R, TIRADO-OLIVARES S, COZAR-GUTIERREZ R, et al. Effects of virtual reality on learning outcomes in K-6 education: a meta-analysis[J]. Educational research review, 2022,35:100434.

[9] NORMAK P, PATA K, KAIPAINEN M. An ecological approach to learning dynamics[J]. Journal of educational technology & society, 2012,15(3):262-274.

[10] 鄭立海,劉峰,黃彬.職業院校網絡學習空間建設與應用現狀調查研究[J].電化教育研究,2019,40(10):96-101,128.

[11] THIBAUT P, CURWOOD J S, CARVALHO L, et al. Moving across physical and online spaces: a case study in a blended primary classroom[J]. Learning, media and technology, 2015,40(4):458-479.

[12] 郭炯,鄭曉俊,黃彬.網絡學習空間支持的協同教學模式與應用案例研究——網絡學習空間內涵與學校教育發展研究之八[J].電化教育研究,2017,38(10):23-29.

[13] 孫鴻飛,孫艷萍.英國開放大學虛擬學習環境建設與運行的研究[J].中國遠程教育,2014(6):56-64.

[14] WILSON H K, COTGRAVE A J. Learning space design: the presentation of a framework for the built environment discipline[J]. International journal of construction education and research, 2020,16(2):132-148.

[15] 謝幼如,邱藝,羅勝濤,倪妙珊,李世杰,柏晶,楊曉彤.網絡學習空間建設應用新范式:知識生成視角[J].中國電化教育,2018(9):1-6,16.

[16] NIAN L H, WEI J, YIN C B. The promotion role of mobile online education platform in students' self-learning[J]. International journal of continuing engineering education and life long learning, 2019,29(1-2):56-71.

[17] 沈書生.學習空間:學習發生的中介物[J].電化教育研究,2020,41(8):19-25,42.

[18] 沈書生.形態視角下的信息化教學設計探析[J].電化教育研究,2015,36(12):65-69.

[19] 皮亞杰.發生認識論原理[M].北京:商務印書館,1981.

[20] 景玉慧,沈書生.學習空間如何助力“以學習為中心”的教育——基于發生認識論和五維學習設計推演的一種路徑[J].中國電化教育,2021(11):54-60.

[21] 景玉慧,沈書生.以學習為中心:學習設計的結構與層次——以小學階段為例[J].電化教育研究,2022,43(1):93-99.

[22] 景玉慧,王成梁,沈書生,李浩君.高質量學習空間設計:視角、理路與實踐——以初中階段為例[J].現代遠距離教育,2023(4):53-60.

[23] 劉革平,高楠,胡翰林,秦渝超.教育元宇宙:特征、機理及應用場景[J].開放教育研究,2022,28(1):24-33.

[24] 于澤元,那明明.情境化學習:內涵、價值及實施[J].華東師范大學學報(教育科學版),2023,41(1):89-97.

[25] SILVA A C, BERNARDES A, éVORA Y D M, et al. Development of a virtual learning environment for cardiorespiratory arrest training[J]. Revista da escola de enfermagem da USP, 2016,50(6):00990-00997.

Method and Model: Research on Classroom Teaching Empowered by Learning Space under the Background of "Double Reduction"

JING Yuhui,?SHEN Shusheng2

(1.College of Educational Science and Technology, Zhejiang University of Technology, Hangzhou Zhejiang 310023; 2.College of Educational Sciences, Nanjing Normal University, Nanjing Jiangsu 210097)

[Abstract]?Under the background of "double reduction", how learning space empowers classroom teaching to improve the quality and efficiency has become a core issue. Aiming at the current problem of the division between space and teaching, this paper firstly analyzes the policy of "double reduction" and related studies, and finds that the core requirement of "double reduction" for learning space to empower classroom teaching is empowering the learning paradigm that follows the law of cognition. Secondly, combing through relevant studies, this paper finds that achieving integration between space and teaching requires the reshaping of the intrinsic relationship between the two. Therefore, based on the attributes of learning space as places and carriers, taking the "Five-Dimensional Learning Design" as the theoretical framework and the cognitive mechanism of the subject as the reference, this paper builds a method for integrating learning space with the laws of cognition to empower teaching based on the concept of the bidirectional interaction between space and teaching. Finally, based on the empowerment method, a "structure-process" model for space-empowered teaching is developed. This model is explained in terms of five aspects: the integration of person-environment-embodiment, timely integration of conflicts, comprehensive integration of interactions, resolution of problem-related integration, and lateral and vertical integration of thinking. The article aims to provide a theoretical reference for improving the quality and efficiency of classroom teaching through the empowerment of learning space under the background of "double reduction".

[Keywords]?Double Reduction; Learning Space; Classroom Teaching; Integration Empowerment