語言可加工理論在二語習得順序研究中的進展與趨勢

曹艷婷,李春琳,薄巍

(1.大理大學,云南 大理 671003;2.廣東外語外貿大學,廣州 510420;3.昆明學院,昆明 650001)

習得順序是第二語言教學和習得研究的關注重點,它既揭示第二語言(以下簡稱“二語”)的發展路徑,又為二語教學提供等級參照。作為習得順序研究的代表性理論之一,語言可加工理論(Processability Theory)一般用來預測習得順序〔1〕。該理論認為語言知識的發展是一個漸進過程〔2〕。因此,學界常常以該理論的工作原理預測二語發展路徑。一定程度上,語言可加工理論對分階段、分順序二語教學的操作具有實踐價值。

語言可加工理論的緣起可溯回20世紀70年代德國的ZISA(德文全稱為Zweitsprachwerb Italienishcer,Portugiesischer und Spanishcer Arbeiter project)研究項目〔3〕。20世紀90年代末,Pienemann〔4〕提出語言可加工理論。他指出,語言加工處理的順序與習得順序具有統一性,并用實證加以研究。經20余年發展,該理論的習得順序研究日益豐富、全面。然而,語言可加工層級與習得順序之間的關系也出現統一性和分歧性。本文從學習環境、習得順序、語言類型學等角度,對兩者之間的關系展開分析。

一、語言可加工理論簡介

本文首先簡要介紹語言可加工理論,包括兩個方面:理論基礎及來源;該理論對習得順序的預測。

(一)理論基礎及來源

語言可加工理論反映了認知上第二語言的信息處理過程,該過程跟語法習得順序和習得發展層級密切相關。

語言可加工理論在Levelt〔5〕言語模式的基礎上采用詞匯功能語法(Lexical Functional Grammar)〔6〕分析語法單位。詞匯功能語法認為語法是建立在詞匯基礎之上,詞匯形成短語。短語單位自身具備對句子的注解、分析以及合成的功能。而句子則被視為是詞匯的各種特征因素經語言加工后形成的統一的結果〔7〕。下面以對短語、句子的分析為例。

詞匯功能語法將短語“a dog”分析為:“a”是限定詞且在短語里為單數;“dog”是名詞,在短語里是謂詞且為第三人稱。

句子“John eats an apple”則可分析為:

跟主成分分析法(c-structure)不同,詞匯功能語法分析法(f-structure)除了表層句法成分,還包括語法功能的表征,從而將句子里語法功能的表征和表層句法成分統一起來。下面舉例說明兩種分析法的差別,如圖1所示,圖片參考自Wang〔8〕和Bonilla〔9〕。

圖1 兩種分析法的句子分析差別

(二)習得順序預測

語言可加工理論認為在語言發展的任何一個階段,學習者只能理解和產出該階段的加工處理能力范圍之內的語言形式〔10〕。這一觀點把習得過程置于人類心理認知機制的框架內,指出習得過程呈現出的是層級狀的發展模式。同時,從詞匯功能語法的角度來看,學習者學習語言是以詞為基本單位,詞匯中包含形成句子所需要的語法信息。詞匯構成短語,短語生成語言的表層結構和各結構之間的關系,最終在短語結構的基礎上加工處理構建出句子。從詞匯學習到句子構建的第二語言習得順序同樣如此。

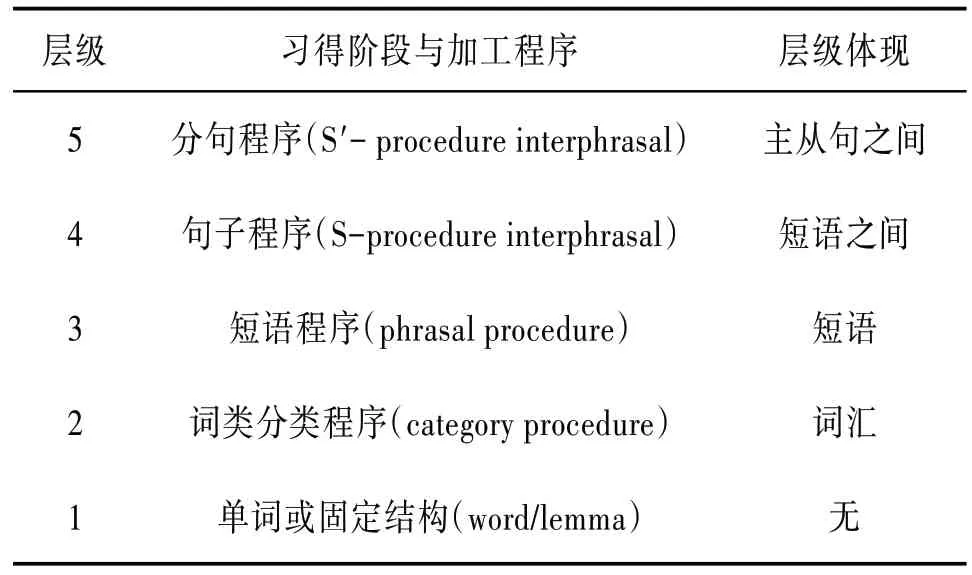

基于上述詞匯功能語法的特征,語言可加工理論預測習得順序的發展階段如表1所示。

表1 語言可加工理論對習得順序的預測

由此可見,語言可加工層級預測5個習得順序,在認知加工方面逐漸趨于復雜,習得難度也逐漸增大〔4〕。

當學習者二語發展處于第1層級時,其二語產出只有單個詞語和固定結構的表達。這一階段的單詞和固定結構不跟其他語言成分發生關系,因此不具備語言形式的變異和信息的交換。語言的意義和形式有著一對一的透明度,且各自獨立存在。英語初學者在第1層級只使用單個詞匯如“pencil”“cup”或者固定表達如“How are you?”等。

當詞匯和固定結構的表達運用在句子中,語言加工處理機制開始進入第2層級。第2層級包括第二語言的典型語序以及詞匯的類型,如SVO語序、英語的復數、動詞時態等。

第3層級是短語程序處理階段。短語的各組成部分需要信息上的交換或特征的統一,如名詞短語“two apples”,數詞“two”跟名詞“apple”信息交換或特征統一必須使用名詞的復數形式“-s”。

從第4層級開始進入句子的加工處理。跟第3層級短語內部成分統一的原則一致,句子內部各組成部分也需要信息上的交換或特征的統一,例如名詞短語和動詞短語搭配使用時,除了考慮第3層級的短語程序處理之外,還要考慮主語和賓語之間的連接關系,以及整個句子的人稱、單復數、時態等成分。

最后,第5層級超出了以上單句的范圍,屬于主句、從句之間的關系,如關系從句等。主、從句之間同樣需要考慮更廣泛的語言成分之間的特征統一。因此,第5層級被視為二語學習中難度最高的語言加工層級。

借助詞匯功能語法,我們可知語言可加工層級的處理,實質上是學習者的認知處理。也就是說,語言習得的發展反映出的是學習者認知加工的發展。

二、可加工層級與習得順序的關系

本文重點分析可加工層級與習得順序的關系。前人的研究涉及不同語種作為第二語言學習時的可加工層級研究,如英語(Dyson,2009)〔11〕、德語(Jansen,2008)〔12〕、西班牙語(Bonilla,2015)〔9〕、意大利語(Di Biase和Kawaguchi,2002)〔13〕、日語(Kawaguchi,2005)〔14〕、漢語(Wang,2013)〔8〕等,甚至涉及語言類型的可加工層級研究,如斯堪的納維亞語中的丹麥語、挪威語、瑞典語(Glahn等,2001)〔15〕。

結合我國二語教學與研究,下面主要分析英語、漢語作為二語的可加工層級與習得順序關系。

(一)英語可加工層級與習得順序

語言可加工理論從創立之初就為英語二語提供了可加工層級框架的參考,以及對英語習得順序作出預測(見表1)。我們首先介紹語言加工層級框架的內容與建立,再分析可加工層級與習得順序的關系。

1.英語可加工層級框架的建立

該層級框架的建立基于形態和句法,具體包括:名詞復數(例如“two dog-s”)、領屬性代詞(例如“myhouse”)、主謂一致標記(例如“He eat-sat home”)、英語SVO典型語序、副詞句首前置語序、疑問句中疑問詞“Do”前置(Do-Fronting)語序(例如“Do you like it?”)、疑問句中疑問代詞“WH-”前置(WH-Fronting)語序(例如“Where you have been?”)、是非問句倒裝語序(Yes-no inversion)(例如“Has he seen you?”)、特殊疑問句Do和助動詞第二位(Do∕Aux 2nd)語序(例如“What is she eating?”)、疑問句從句取消倒置(Cancel inversion)語序(例如“I wonder whetherhehadlunchyesterday.”)。

由于上述層級框架的建立基于語言可加工理論的預測,我們列出表2加以說明。

表2 語言可加工層級框架

2.英語可加工層級與習得順序的關系

諸多研究檢驗了英語可加工層級與習得順序的關系,目的在于研究習得順序與語言可加工層級之間的吻合程度,如Johnston〔16〕的研究。該研究以蘊含層級(implicational scalability)為研究手段,考察24名波蘭裔、越南裔學習者12個英語語言項的習得順序(12個語言項分別為:單個詞語、復數、SVO典型語序、副詞句首前置語序、話題句語序、疑問詞“Do”前置語序、否定詞語序、是非問句倒裝語序、主謂一致標記、特殊疑問句Do和助動詞第二位語序以及疑問句從句取消倒置語序)。通過蘊含層級分析,上述12個語言項呈階梯狀依次分布在語言可加工的各層級上,蘊含層級的可測量系數等于100%(從統計指標來看,可測量性系數在60%以上視為具有可測量性)。該分析進一步說明習得順序與語言可加工層級一致。

除了以上通過成人二語進行檢驗,兒童二語也展開過實證研究〔17〕。該研究對13名8歲至10歲的兒童英語二語者英語語言項的習得順序進行研究。與上述成人二語的檢驗方法一致,通過比較習得順序和可加工層級,采用蘊含層級方法進行重新分析。但是,與Johnston〔16〕研究不同的是,兒童二語的考察項目有所增加。除上述成人二語的12個語言項外,增加了英語代詞人稱格、領屬性代詞。兒童二語可加工層級結果顯示,14個語言項均十分整齊地分布在可加工層級上,蘊含層級的可測量性系數為100%。

通過以上層級框架的建立、形態和句法的檢驗,所得結論證明習得順序與可加工層級是一致的。但以上研究均從橫向語料的角度展開,縱向跟蹤語料并沒有得到實證。

因此,后繼研究從縱向語料的角度,發現習得順序與可加工層級存在不吻合的地方,如Dyson〔11〕的研究。該研究以2名在澳學習英語的中國被試為對象,考察10個月里18個語言項的習得發展順序(18個語言項包括動詞過去式、名詞、動詞、系動詞is、定冠詞the、不定冠詞a、WH-Final、S+Aux+V、PL+N、to不定式、WH-Fronting、Aux+ing∕V-ing、Mod+V、PastIr、Past-ed、Poss-s、Aux+en、Has)。研究發現,2名被試的縱向習得順序跟可加工層級既有吻合的特點,也有分歧之處。一方面,2名被試習得順序大致符合可加工層級,例如先習得SVO典型語序,后習得否定式語序以及副詞句首前置語序、疑問詞“Do”或疑問代詞“WH-”前置語序等。另一方面,習得順序顯示被試已習得是非問句倒裝語序(相當于可加工層級的第4層級),說明被試的二語水平已達到第4層級,但該層級上的“have+V”卻沒有習得。

由此可以看出,可加工層級將不同的句法、語素劃歸到某一個層級上,而在實際習得發展中,學習者可能出于某些原因(比如使用頻率),表現出同一層級上傾向于先習得語素或句法。通過實證研究表明,同一層級上的語言項可能不完全同時、同步習得。

(二)漢語可加工層級與習得順序

語言可加工層級對習得順序的預測框架并沒有囊括漢語。漢語在形態語素、句法等方面跟英語有較大不同。近20年來,漢語二語的語言可加工層級研究也取得了一定的成果,如Zhang(2004)〔18〕、Zhang(2005)〔19〕、Gao(2005)〔20〕、Wang(2013)〔8〕等的研究。

1.漢語可加工層級框架的建立

與英語二語相比,漢語作為二語的語言可加工層級的研究尚不夠完整,但仍在持續完善與發展。研究者們考察的興趣點一開始從漢語中較為特殊的語法形態逐漸過渡到漢語常用的語序和復句。如Gao的研究考察了作為定語標記、領屬結構標記、關系從句標記“的”以及動補短語標記“得”等語法形態的語言可加工層級的分布〔20〕。Zhang考察了漢語陳述句、SVO典型語序、副詞前置句語序(如XPSVO或S-XP-VO。“XP”表示副詞)、話題句語序(如OSV和SOV)的語言可加工層級的分布〔21〕。Wang的研究在前人基礎上進一步豐富了漢語語法形態和語序結構的考察,該研究涉及的語言項目包括漢語語塊、疑問句、陳述句、并列復句、因果復句、條件復句、話題句、被字句、把字句等〔8〕。

我們可總結漢語可加工層級框架如表3所示。

表3 漢語可加工層級框架

2.漢語可加工層級與習得順序的關系

漢語可加工層級研究雖起步較晚,但對語言可加工理論的發展有補充價值。

總體來看,漢語二語可加工層級考察的語言項目范圍偏小,但已有研究均表明習得順序與可加工層級一致。

例如Zhang研究第二層級的詞類分類程序〔18〕。該研究檢驗低水平階段漢語學習者能否區分漢語形容詞、動詞的詞性,進而研究漢語詞性判斷的習得發展。該研究以形容詞作定語、作謂語的詞性為例。漢語里形容詞帶“的”,而狀態動詞不帶“的”,例如“我有一間很大的房間”和“我的房間很大”中的“大”,前者是形容詞帶“的”作定語,后者是狀態動詞不帶“的”作謂語。該研究采用3名被試37周的縱向語料,研究表明被試可清楚劃分兩種詞性,并先習得狀態動詞。在可加工層級上,狀態動詞作謂語屬于詞匯分類程序,不跟句子里的其他成分構成語法關系,在句中不需要太多信息處理資源,是學習者先習得的結構。而形容詞作定語需要跟句子里的其他成分構成“形容詞+(的)+名詞”語法關系,處于語言可加工層級的短語處理程序層級,需要較多的加工處理資源,習得相對較晚。

此外,漢語體標記“正在”、經歷體標記“過”、所有格標記“的”、量詞、關系從句標記“的”等語言項,通過實證研究(如Zhang,2005〔19〕),發現可加工層級和習得順序之間的一致性。

語言可加工理論試圖在認知科學所揭示的人類認知規律的基礎上考察語言遷移現象〔22〕,例如漢語否定式是母語為英語的學習者的難點,Yang和Roever的研究表明語言可加工的認知機制對母語遷移有一定抑制作用〔23〕,漢語否定式的語言認知加工決定了學習者否定式的短語加工層級,習得上也遵循從“不”到“沒(有)”的習得順序。

三、語言可加工理論研究的發展趨勢

近20年語言可加工理論實證研究的發展有以下特征和趨勢:

第一,語言項日益豐富。語言可加工理論的實證研究從針對少數語言項發展到大多數語言項,進而建立起比較完整的可加工層級,如英語、西班牙語(Bonilla,2015)〔9〕。而漢語可加工層級的研究和框架還處在發展中。

第二,密切關注學習環境。學習環境(如目的語環境、非目的語環境)是二語習得的一大變量,因此語言可加工理論普適意義的研究需要考慮到該變量。目前英語、漢語研究中,都考察過學習環境變量(如Sakai,2008〔24〕;Wang,2013〔8〕),發現語言可加工層級和習得順序的關系不受到學習環境的影響。

第三,目標語種類逐漸豐富。語言可加工理論提出的初始階段主要針對德語、英語、瑞典語進行實證研究。近年來的研究不斷從語言類型上拓寬該理論的適用范圍,包括漢語、日語、意大利語、阿拉伯語、西班牙語、挪威語等。

第四,輸入輸出兼顧考察。語言可加工理論可追溯到20世紀70年代Levelt的言語產出模型,Pienemann提出語言可加工理論是為學習者輸出性語言創立的,而不是輸入性語言〔4〕。語言輸出和輸入都是中介語系統的組成部分,作為普遍性的認知機制,語言可加工理論得到輸入、輸出辯證視角下的實證檢驗(如Spinner,2013〔25〕)。

綜上所述,本文結合學習環境、習得順序、語言類型學等因素,回顧近20年語言可加工理論實證研究所取得的成果。重點在于分析語言加工層級與二語習得順序之間的關聯,發現兩者既有統一又存在分歧,即習得順序與可加工層級并不完全吻合。但從現有研究來看,語言加工層級與二語習得順序的統一仍大于分歧。本文還從英語、漢語等語言作為二語的研究出發,歸納出該習得理論的研究主題和研究特點,同時探討該習得理論的未來發展趨勢,希望為我國二語習得順序的深化研究及教學順序研究提供參照和啟示。