基于宋代理學的宋瓷茶盞審美研究

祝 苗,王 麗,2*

(1.浙江農林大學 藝術設計學院,浙江 杭州 311300 ;2.浙江農林大學 暨陽學院晨曉藝術與設計學院,浙江 諸暨 311800)

宋代是整個中國陶瓷史的高峰,為我國美學開辟了一個新的境界,其獨特的藝術美感盛極一時,時至今日依舊為人稱頌[1]。尤其是隨著宋代飲茶之風的盛行,茶盞成為文人墨客、市井百姓滿足生活情調的必備之物。正是如此,宋瓷茶盞不論是在實用性上還是在藝術審美上都深受當時社會文化和道德思想,也是就是“宋代理學”的影響。“形而上學謂之道,形而下學謂之器”,即“理學”是無形的“道”,“茶盞”是具體的“器”,“道”寓于“器”之中,并通過“器”表現出來,“器”亦離不開“道”[2],二者相輔相成。看似晦澀的理學透過“人”的創作再借由“茶盞”表達出來,成就了具有時代烙印的“理性審美”藝術。

1 宋代理學與美學的“對話”

“理學”始于南宋,“文治”是宋代典型的時代特征,宋朝初期,由于民心不穩、百廢待興,皇室為安撫民心,需要新的思想來重新構建社會秩序,遂推行重文輕武的“仁政”建設,宣稱“與士大夫治天下”,因此士人的地位和力量得到了廣泛提高[3]。一方面,作為思想創新與傳播的主體,士大夫推動了理學思想的快速普及;另一方面,士大夫與統治階級的密切聯系促使理學成為時代的主流思想。這種自上而下的思想滲透凝結成一種空前繁榮的獨特社會風氣與審美傾向,映射到文學、藝術、科學技術、手工業、等多各領域之中。除了政策環境的適宜,在文化上,基于高度繁榮的商品經濟和開放的政策環境,宋代學者拓寬思想不再“拘于一派”,而是在學習其他流派的基礎上自我完善,形成一種自由、包容的學術氛圍,正是這種背景,為“儒”“釋”“道”三種思想提供了合流的可能,為理學的形成和發展提供了基礎。

其“理”不單單指道理或是理論,而是集思想主體的審美、情感、精神、能力等多方因素于一套體系,表達了理學家們對事物、哲學、美學的看法。先有周敦頤提出“太極本無極也”,主張“無欲”的思想,這一糅合了“道”“儒”思想的理念已初步形成了理學的雛形[4]。后有二程作為理學的奠基者,承接儒學道統,形成一個以“理”為最高哲學范疇的學派,并提出“感通”理論,強調精神世界和心物交感[5]。朱熹集理學思想于大成,其以儒家倫理學為核心,融合儒、釋、道以及其與派系思想于理學體系之中,內涵理學獨有的對審美、自然、精神、世界本源的看法,形成了現代所理解的宋代理學。

受理學的邏輯體系以及儒家實用美學的影響,朱熹認為美不能簡單地理解為器物外部的裝飾,它一定程度上是哲學思想、道德法則,精神世界的結合,也就是美與善,詩與理的統一[6],他以本體論為基礎,建立了形而上學的審美體系,強調“言理而不言情”,潛移默化的形成了沉靜、自然、雅致、簡潔的時代審美。“萬物生而變化無窮焉,為人也得其秀而最靈”[7],講求內心世界的純凈,將美學思想提純的極其澄凈,體現對細膩的情緒和柔和的神韻。“萬物靜觀皆自成”強調欣賞自然事物本色,將不經裝飾、不經雕琢、色彩不留痕跡的自然美作為審美思想上的最高追求。“器從道出”,理學所映射的審美思潮一反魏晉時期的自由,盛唐時期的華麗,推崇“氣象渾成”“感悟道情”“天人合一”,由內而外的還原世界本身的美學氣質,以“淡然無極”體現“絢爛至極”,以“簡潔內斂”勾勒“精致深邃”,賦予色彩、造型等美學元素以獨特的理學內涵,基于更高的角度與層次構建宋代特有的美學體系,理學的影響造就了宋代獨特的審美思潮,成為中國代美學發展的重要轉折點之一。

2 理學在宋瓷茶盞中的美學呈現

“文以載道、詩以言志”,獨特的時代思潮與時代審美造就了宋瓷茶盞驚艷古今的美學氣質,不同于唐代茶盞的華美張揚,宋瓷茶盞無論是造型比例、色彩或是線條,都彰顯著典雅、沉靜、含蓄的“理”性審美。

2.1 造型的沉靜之美

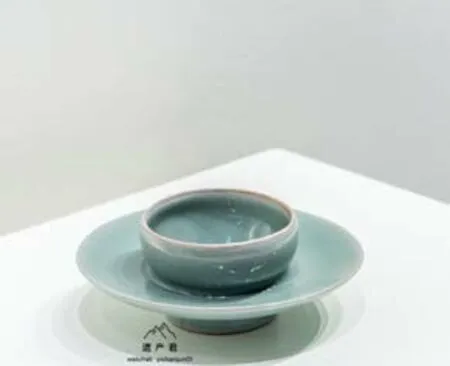

“革盡人欲,復盡天理”,理學美學重“理”輕“情”,講究“收斂、節制”,其美學語言在茶盞上表現為克制、規矩、冷靜。它的造型不論是從比例、尺寸還是線條上對追求一種恰到好處的平衡,不偏不倚、張弛有度。宋瓷茶盞除去了瑣碎的點綴,運用穩重的比例和質樸的外觀體現挺拔、高雅的理學內涵,給觀者以沉靜,有力的審美體驗。如圖1所示,南宋龍泉窯灰釉斗笠盞,顧名思義,其造型似斗笠,是宋代茶盞的代表性器型之一,看似簡單卻蘊含了理學特有美學思想。比例上,寬大的盞口和窄小底足的強烈對比形成了視覺上的沖擊,卻又能穩穩站立[8],似挺拔有力的少年又似亭亭玉立的少女,使人有沉靜、有力感受。線條上,盞壁輪廓線條流暢,看似剛直拿在手上卻有一定弧度,其中的曲直轉折饒有哲思,配合以婉轉圓融的曲線,主次分明、剛柔并濟的勾勒出宋瓷茶盞克制冷靜背后絢爛的韻律[9],這種在對比例和細節上精益求精的處理離不開理學中“禮”的層層滲透,正是因為宋代匠人注重“禮”的工匠精神,茶盞的制造才能如此嚴謹,追求完美。如圖2所示,南宋建窯兔毫盞及盞托,受“天人合一”的哲學思想影響,盞為圓型,寬口小足,運用圓融的曲線和規矩的直線勾勒出盞的外輪廓,盞托自上而下由大小不一的同心圓配合流暢的盞壁線條形成,圓形敞口可放置盞,整體給人以高聳向上的態勢。外撇圈足與小圈口的強烈對比靈動而不失雅致,豐滿圓潤且富含韻律。理學“言理而不言情”,其對人欲的克制使得理性審美不在乎外部的華貴修飾,而引導人們拋卻一切外在繁華,探尋事物內部細致內斂的沉靜之美。在理學的影響下,宋人將其中蘊含的道德法則、精神世界和哲學思想圓融互通,運用到宋瓷茶盞的設計制造中,形成了沉靜、雅致的審美情趣。

圖1 南宋龍泉窯灰釉斗笠盞(圖源網絡)

圖2 南宋建窯兔毫盞及盞托(圖源網絡)

2.2 色彩的自然之美

“上天造物,無聲色臭味,此應為品慧之根也”,理學認為“素以為絢”才是最高的審美追求。宋代匠人制作茶盞時多選用單一含蓄的色彩,細膩雅致的同時不露人工雕琢的痕跡,以此展現器物本身的渾然天成的質感。宋瓷茶盞釉色受理學影響,崇尚“清水出芙蓉,天然去雕飾”的自然,平淡審美觀念,雖然其主流釉色諸如包括青、白、黑等都是及盡清淡之色,但其美學的獨到之處卻不單單在于色彩的純凈,而在于那隱與素色之中細膩天然的肌理,細微的變化捉摸不透又引人入勝[10]。如圖3所示,汝窯的天青釉茶盞,乍一看為天青,細看之下還帶有微藍、蛋青等色澤,正是宋徽宗夢中的“雨過天青云破處”的那種雅致之青,帶有青且不翠,藍且不艷的溫潤之意。這種細微變化帶來的自然質感美是經燒制過程中多次施上瑩厚堆脂的釉汁形成,釉中微小氣泡所造成的折光散色一起釉汁流動時所形成的的痕跡形成了每只茶盞特有的自然紋理,其凝重深厚、自然素雅的美感是華貴堂皇的視覺快感難以企及的,事實上遵循事物本身自然形成規律審美觀念與理學“存天理,滅人欲”的哲學思想有者千絲萬縷的聯系,也是對宋代理學“樂則安,安則久”安于一隅,不追求外物的精神內涵體完美地體現。除卻鈞窯,宋代其余各地名窯如官窯、哥窯、定窯、龍泉窯、湖田窯等都以淡雅又不失細致的單色取勝。

圖3 汝窯天青釉茶盞

如圖4所示,龍泉窯青瓷盞及盞托,溫潤如玉、不施粉黛,通體展現出未經人工雕琢的自然淡雅,且在釉色的表現上通過控制轉折處的釉汁厚度呈現漸變效果,打破了一成不變的沉悶氣氛,如湛藍平湖之水有了一絲波動,為茶盞增添的清新靈動的動態美;釉面晶瑩且富有青玉的光澤感,給人一種含蓄的美感,這種對玉質的追求離不開儒家“尚玉”的思想。究其原因,宋代理學糅合了儒、釋、道三家之思想,其對儒學的推崇一定程度上使得儒學美學在茶盞上得以體現。如圖5所示,景德鎮白瓷茶盞的釉色在體現“如玉美感”的程度上也與青瓷不相上下,釉色純凈,釉面溫潤,個別積釉處呈青白色,整體呈現一種冷白感,給人以清新微涼、“玉枕紗廚,半夜初涼透”的美感,似鏡花水月,與自然同體。理學曾“以玉效德”,哲學思想中蘊含的道德觀念終會擴展到藝術領域,繼而體現在器物上融為人們日常生活的一部分,融入時代的思想和行為準則中。如果說樸素淡雅是宋瓷茶盞自然之美其一,那么與其他茶盞形成了鮮明對比的是建窯兔毫盞(如圖6所示)是展現自然之美的另外一種形式,表現的是神秘浩瀚,千變萬化的自然韻律,其以黑釉著稱,布滿了神秘的紋理和光澤,是燒制過程中胎體自然破裂產生的紋路,千變萬化卻又寓于自然規律之中[11],將“道法自然”體現的淋漓盡致。

圖4 龍泉窯青瓷盞及盞托

圖5 景德鎮白瓷茶盞

圖6 建窯兔毫盞(圖源網絡)

宋瓷茶盞沉靜克制、自然天成的美學精神與理學強調的“收斂、節制”“素以為絢”具有高度的一致性,“理”與“器”的結合將美學提升到了又一種高度。

3 理學審美在現代茶具設計中的應用

理學所蘊含的美學思想是中國傳統東方美學歷史上一筆巨大的財富,對后世的設計中發揮著重要的作用。在宋瓷茶盞上探尋的沉靜之美與自然之美承載著時代特有的哲學思考,這種思考不應止步于歷史,需要與時俱進,應用到現代設計實踐中去。對理性審美對現代茶具設計的啟示進行探討以及并結合當下審美需求進行設計實踐,進一步探索“理”與“器”的結合。

3.1 理學審美對現代茶具設計的啟示

沉靜而不死板。理學中的“靜”指冷靜克制,要求“方者中規,圓者中距”,每一根線條,每一處尺寸都應遵循宇宙的規則秩序,遵循規則并不是僅僅指將道德觀念進行物化,構造一個外在輪廓,更重要的是探尋美學理念與器物內在的韻律并表現出來,通過以沉靜簡單的線條展現茶具的藝術感染力、情感沖擊力,在茶具設計中追尋恰到好處的“動”“靜”平衡。即比例、線條、尺寸、裝飾的每一絲變化都體現出不同的韻律(如圖7所示),或沉靜有力,或靈動內斂,遵循理學美學的基礎上凸顯出個人風格,以現代設計與理學的碰撞展現出別具一格的茶具設計。

圖7 設計案例一(圖源網絡)

簡約而不簡單。現代工業生產的標準化使得產品都有很高的相似性,設計缺少率性真實的自我表達,形式內涵單一,理學美學的“簡”是“簡約”而不是單一,它以中國傳統理學哲學思想為內在核心:“素以為絢”,強調以細膩的紋理,嚴謹的比例,精益求精的細節來體現其精巧,在茶具的設計語言上表現為曲直結合的輪廓,“增一分則長,減一分則短”的尺寸,細膩雅致的色彩,造就細致簡約的設計,精巧絕倫的設計。

自然而不簡陋。從“天人合一”到山水自然觀,都體現了理學強調渾然天成的美學觀念,理學尊重事物最原始,最本真的面貌,以自然樸實的形態勾勒內斂,純凈的藝術特征[12]。現代皈依自然意識的覺醒更進一步促使茶具設計與自然相結合,利用山水自然紋理和不同自然材質的碰撞在茶具設計中營造一種別具逸格的韻味(如圖8所示)。

圖8 設計案例二(圖源網絡)

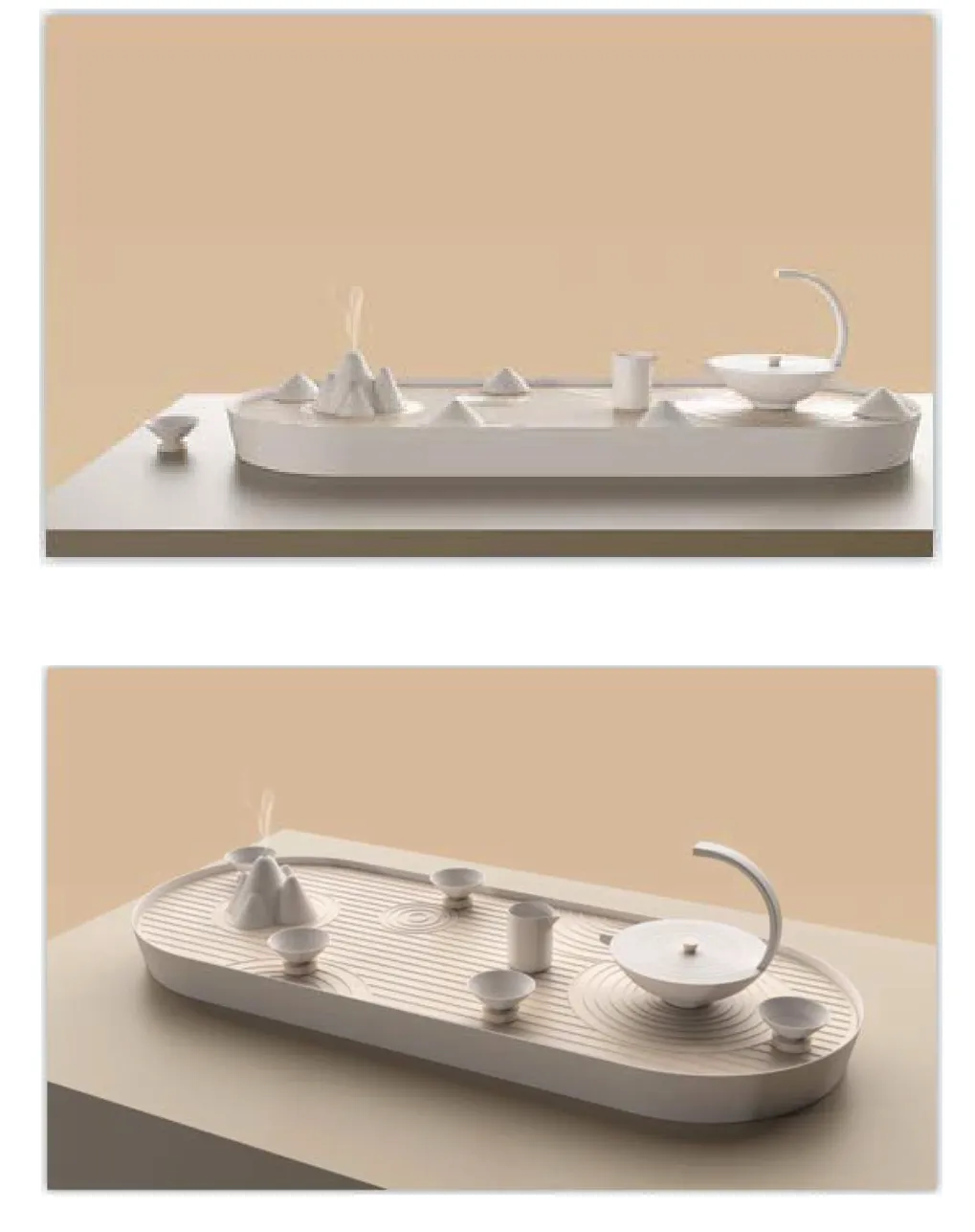

3.2 茶具設計實踐

《考工記》記載“天有時,地有氣,材有美,工有巧,合此四者,然后可以為良”,由此可得,現代茶具設計想要有所成,需處理好傳統文化與現代創新之間的關系,探索設計與思想的和諧之路。,結合此前的探討,我們可以發現,“器”通過造型、色彩、裝飾、材料等來展現其中的“理”理學美學的沉靜、簡約、自然投射到現代茶具設計中表現為張弛有度的比例、剛柔并濟的線條,細膩自然地紋理以及清新雅致的色彩,造就一種無需裝飾,渾然天成的美學意境。

本設計僅以陶瓷與木材自身的質感與紋理,將理學審美與現代的純粹線條恰到好處的結合。造型設計上,底盤、茶杯、茶壺由陶瓷制作而成,杯托與木托則使用天然木料進行制作(見圖9),以材質自生獨特的紋理和幾何線條回避了多余的裝飾又不失韻律,看似靜止的線條卻又富有流動性,這是理學內涵的質樸,沉靜之美與現代的抽象、理想之美的碰撞,是別具一格的韻味。比例設計上,茶杯與茶壺都采用寬口小足的造型,講究沉靜有力但不死板,給使用者傳遞力量,不用時倒置與木托之上,渾然一幅自然山水畫,將理學“天人合一”的精神結合的恰到好處。除此之外,設計以山型香爐點綴整個茶盤,將自然更進一步的容易設計之中,使“理”與“器”的結合更加深入。

圖9 茶具設計

4 結語

理學作為中國宋代哲學思想的結晶,凝結著時代特有的審美與道德思想,不僅可以體現在茶盞上,其“天人合一”“言理不言情”“內斂深邃”的思想皆可表現為美學藝術。也正說明,無論是哲學、道德亦或是個人行為修養都可體現在其審美與藝術表達中,學習傳統文化和現代知識并將其融會貫通并運用將成為進一步提高自我修養,提高設計能力與賦予作品設計內涵的重要基礎之一。