書學的構建

李寧 岳小藝

近些年,中國書協舉辦的重大活動尤其重視學術思考的深度以及學術成果的應用。書法有沒有區別于其他學科的學問?有沒有區別于其他領域的研究辦法?基于這樣的思考,中國書協進行了多次深入的探索。

今以二〇一九年的『源流·時代:以王羲之為中心的歷代法書與當前書法創作』和二〇二三年的『承續:新中國新發現書法主題大展』為例,試論『二王學』的重構與延展、『新經典』的闡釋與定位,從而嘗試探討構建新時代書法學術體系的方法和路徑。

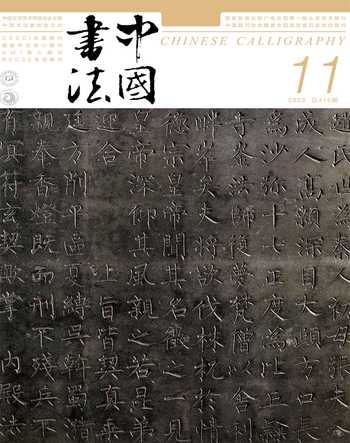

『二王學』的重構與延展。二〇一九年,中國書協策劃的『源流·時代——以王羲之為中心的歷代法書與當前書法創作』在紹興舉辦。這是一場以王羲之一脈書法為切入點,以推動當代書法發展為目的的綜合性展覽,活動分為『古代篇』『當代篇』『紹興論壇』三大部分,由五場展覽和兩場論壇組成。從策劃到完成僅用半年時間,然規模宏大,參與者達千余人,產生極強的業界影響。

在活動籌備的很長一段時間內,大家思考最多的問題是:『二王學』是否可以提出并成為書法學科內獨有之學問?在書法學科內是否可以構建猶如『敦煌學』『紅學』『簡牘學』等具有鮮明學科特色的獨有學問?如果可以,『二王學』將采用什么樣的研究方式,其構建又將為書法學帶來什么?

在此次活動之前,『二王學』被當代許多學者稱之為『王學』,『二王學』名稱的確定,是當代王羲之研究領域的主要專家研討的結果。王玉池、杉村邦彥、叢文俊、劉濤、祁小春、劉恒、葉培貴等諸位先生皆表示贊同,其原因主要有三:一是書法學的發展需要有一門特色鮮明的學問出現;二是王獻之研究頗多空白,亟需深入;三是之前『王學』稱呼極易與王肅、王陽明之學相混淆。

一門學問的提出與確定,是其深厚的歷史積淀與當前學術發展需要等多種因素的合力使然。中國書協首先成立了專項課題小組,梳理歷代王羲之研究成果,從古代到當代、從國內到國外、從研究到書跡出版,最終編纂成《王羲之研究目》,輯錄王羲之研究成果兩千余種,這也表明了王羲之的研究一直是古代乃至當代書法領域中最為主要的研究對象。『源流·時代』『古代篇』專設『王羲之研究成果展』,主要展示當代中日兩國的王羲之研究成果。從當代對于王羲之的研究來看,中國與日本兩個國家的研究成果相對較多。中國方面由于高等教育書法專業的迅速成長,參與研究者眾,新成果較多,重視前沿及理論層面的研究而忽略基礎研究;日本方面由于受到近代以來京都學派影響,尤其重視對于王羲之法帖與人物的文獻基礎研究,以史學考據為主要研究方式,重視法帖的梳理與出版,大多數成果卻集中在二十世紀九十年代以前。展覽實際上也透露出當代『二王學』研究的諸多不足與空白地帶,期待更多研究者對書法學核心領域學問的關注。

同期,國家圖書館研究團隊初步完成《二王尺牘目錄》,探知歷代叢帖中王羲之單帖達三百二十六種,王獻之單帖十九種。另外,筆者又梳理出《二王墨跡法書目》,『二王』家族存世墨跡有七十二種。可見,『二王』流傳法帖之巨,與目前習『二王』書之幾十種常見范本相比,反差較大。『古代篇』中『盡得風流:王羲之的尺牘』展,展出國家圖書館藏歷代法帖中的王羲之單帖二百六十六種、王獻之單帖十九種。展品專選歷代非常見叢帖,意在讓當代書家審思廣搜博取王羲之書跡的意義與價值。國內外『二王學』專家對展品進行的學術解讀,則力求引導書家深入了解王羲之的精神世界。

與此同時,中國書協專項課題小組從《佩文齋書畫譜》與清以后書論著作中梳理出《王羲之書法譜系》,計清代及以前受『二王』書風影響書家六百余人,并附簡歷。從比例上來看,自東晉以后,歷代受『二王』書風影響并明確有學王者占了絕大多數,遂成『終古之獨絕,百代之楷式』。由此策劃了『古代篇』的另一個展覽『榮擢百代——王羲之的譜系』,展出故宮博物院藏『二王』一脈善本法帖十二件、法書墨跡十七件。從《王羲之書法譜系》來看,學王者眾,卻鮮有能成一家之書名者。時人所知之傳統,在當時多為『新體』,若無新變,豈能出類。創變之后,又成傳統。傳統在創變的推動下不斷疊加積累,這是這個展覽以『王羲之之流變』為切入點帶給當代人的思考。

四個目錄成為整個大展策劃的基礎,也成為『二王學』構建的學術支撐。這種古今同構、以古喻今、學問與創作并行的展覽形式同時觀照著『二王學』本體學問的研究。

除展覽之外,中國書協還舉辦了『紹興論壇:二王學的構建』,邀請海內外『二王學』研究者共濟一堂,并在紹興成立『二王學研究中心』。論壇提出『旨在提倡書法本體學問的發展,注重基礎學問研究,構建群體性研究的基本模式,建立「二王學」研究體系,以促進書法理論研究與當代書法創作的互融共通。』該主旨被『二王學研究中心』所沿用。王玉池先生在『二王學中心』成立之際提出八個字:『兼容并包,百家爭鳴』。從當代對于『二王』研究成果來看,既有書法本體的研究,也有書法之外人物與歷史等方面的研究,涉及文獻學、史學、文學、語言學、碑帖學、社會學、哲學、考古學甚至醫藥學等多個領域。是故,『二王學』研究實際上包含了多個學科的研究辦法,相信在跨學科群體性的研究模式下,有可能還會解決一些『二王』研究中的重要問題,持續推進『二王學』研究。

《中國書法》連續三期推出『二王學』專輯,同年年底,日本《書論》雜志社在大阪舉辦『二王學構筑』書評會,同期雜志以『二王學』為專輯發表中日學者文章。杉村邦彥《王羲之叢考》、祁小春《頓還舊觀》、畢羅《尊右軍以翼圣教》、田熹晶《王獻之研究》、筆者《南朝押署心,以文史研究為輔翼,通過古代經典與當代創作相互映照的主題結構,闡釋新中國成立以來考古發現的文字遺跡在當代書法的楷模意義,拓展中國書法史的視野,充實書法演進的敘述思路,進一步探測書法傳統的歷史縱深,感悟經典作品的核心精神。一言蔽之,就是要以書法學的視角來選擇、判斷、闡釋、研究新發現書跡的藝術價值。

二〇二三年五月,中國書協在湖北舉辦『簡牘的世界:湖北先秦與秦漢簡牘考察』活動。這是一場『承續』大展的展前準備活動,也是對近三年中國書協倡導的『浸入式感受、體驗式書寫、主題性創作』三段式創作模式的深化,從以往的將書家推向日常生活延伸為將書家推向歷史的情景。令人印象深刻的是,叢文俊先生在湖北省文物考古研究院觀摩睡虎地漢簡與周家寨漢簡的場景。叢先生手持簡牘,先是從考古學、史學、文字學的視角對這批簡牘及其相關聯簡牘進行了即興解讀,哪一年出土于幾號墓,其上文字應釋為什么,這幾支簡牘在記述何事云云,最后從藝術風格上推斷該批簡牘為楚遺民所書。對新出周家寨漢簡作出藝術層面的推斷,這是其他學科無論如何也難以做到的。由此觀照,對大展中新出土書跡作藝術層面的判斷,無疑會對今后書法學構建提供一種思考路徑。

哪些新出書跡可以作為當代學習范本,哪些新范本具有成為經典的潛質,首先應當是對其藝術價值的判斷,其次是基于書法史價值的判斷。因此,選擇主題成為大展準備的第一項任務。中國書協組織成立大展專項課題小組,梳理新中國成立以來新發現書跡二千余條,撰成《新中國新發現書跡目》,并向專家組遞交一份一百余件主題的初擬名單,專家組據此從藝術價值與書法史價值判斷,最終確定為五十八件。

闡釋這五十八件古代書跡的解題,是本次大展的核心任務。我們在全國高等院校選拔邀請了六十余位書法研究者參與解題工作,其中也包含史學、考古學、文字學方面的專家,但都有書法創作與研究的成果。『立足書法學,以藝術價值為中心,以文史研究為輔翼,判斷所選主題的藝術價值』,是給每位解題專家提出的要求。對主題進行藝術判斷并不是排斥主題的史學價值,總結與挖掘主題的史學價值仍然是解題工作較為重要的一項。如何對這五十八件主題進行藝術層面的研究與解讀,我們在與解題者溝通時使用了如下描述:『用中國人的思維去解釋中國書法,將其放置在中國書法發展的歷程中對其進行縱向(歷史)與橫向(藝術)的判斷。』

從解讀過程來看,書法學目前尚未建立起一套能夠解讀新資料(甚至是傳統經典范本)特有的成熟的話語系統,所有解讀內容都是經過叢文俊先生逐字逐句的刪增修改后定稿的。當然,最終的成稿也都因解讀者的學術背景與能力呈現不同的解讀方式,但這次解讀實踐卻引發了大家對于構建書法學的熱情,同時也表現出書法學在社會實用層面的需求。

中國書法相對于其他藝術門類最講傳統,書法的傳承實際上是經典不斷積累疊加的過程,所以中國書法史自古便有確認經典的習慣。確認經典在古代主要有兩個途徑:一是官方推行,二是學者推舉。『承續』大展通過中國書協的組織優勢,邀請國內眾多學者以題跋的形式,對其所選主題進行評判,即借鑒古代確認經典的經驗。解題與名家題跋同為評判古代書跡的藝術價值的方式,但解題相對全面,學理分析充分方能信服于人,重在客觀;題跋則訴諸名家權威,是某一方面或某一角度的個人觀點,重在獨斷。這對于我們從書法學的視角闡釋新發現的書法經典,是一次收獲頗豐的試煉,對于構建書法獨有之學問又邁進了一步。

構建新時代書法學術體系,拓展當代中國書法發展的內蘊,將成為今后書法學發展的方向,也將是中國書協在大型活動中努力踐行的目標。基于此,結合當前書法發展與藝術創作的具體問題,以中華優秀傳統文化為源泉,把握傳承與創新的關系、創作與學術的關聯,嘗試用中國思維理解中國書法,或許是實現『藝文兼備』藝術理想的有益嘗試與突破。