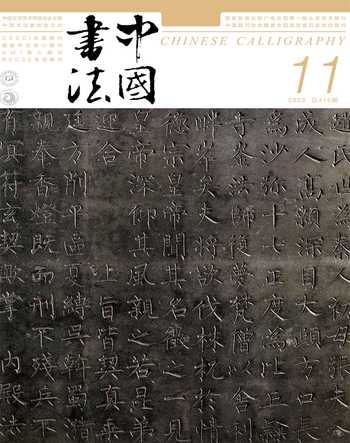

書法新范本釋義

田熹晶 柏恩花

新中國成立以來,隨著考古發掘工作的發展,許多沉睡于地下的書跡被發現,這些書跡材料不同、書體各異、內容豐富,是文字學、史學、文學、書法學等研究領域不可多得的資料。尤其一些書寫精美的字跡,更是為書法的豐富與發展提供了新的范本。本次『新中國新發現書法主題大展』從浩如煙海的出土材料中,選取了五十八件可以作為新范本的作品,主要從史學研究與藝術價值角度去衡量判斷,并通過臨寫和創作的示范效果,來發掘其新范本的潛質,使其進入學書者的視野并將經過時間的檢驗,最終進入書法學習范本的序

那么如何定義新范本,目前書法界在認識上還有一些模糊。是不是所有的出土字跡都可以作為新范本?所謂『新』,就是指它出現在人們視野之中的時間比較短,且字跡清晰,保存較好,有如新刻,方便臨習。但是從它產生的時間算,它是『舊』的,而它的價值恰恰在于它的『舊』,越舊便是越稀缺的史料。范本,則是可以作為書法學習典范的樣本,這就涉及在書法史中它的藝術價值的定位。書法新范本的認定,綜合考量之下,大致可以從它的歷史意義、藝術價值、典范標準等方面入手,現以此次大展所選取的新范本為例,進行探討。

書法新范本的歷史與文化角色。張懷瓘《文字論》云:『闡《典》《墳》之大猷,成國家之盛業者,莫近乎書。』文字是中華民族文明傳承的載體,任何帶有文字的出土資料,都有它的意義,因為它承載著歷史真實的樣子,記錄了特定時期的政治、經濟、文化、社會、風俗、日常等信息。以甲骨文為例,甲骨文是我們目前能夠認識到的最早的成熟的文字系統,它多記載商王室或貴族占卜的內容,其史料價值不容忽視,且其中一些卜辭書跡可以作為書法范本。宋鎮豪認為:

顯然當時的卜人集團,在利用甲骨占卜為中介,進行人神間的溝通交流時,每賦予人的能動因素,力圖以積極的態度面對客觀事物的因果聯系。

諶中和也曾說:『尊鬼事神、祭祀占卜的本質,實際上是人謙虛地向自然學習,認識和把握自然規律的過程,它同時是一個主動的過程,是一個對象化的實踐過程。』

以上論述,讓我們從對甲骨文淺表的認識與認為殷人單純迷信鬼神的思維中解脫出來,通過甲骨卜辭深層次了解我國古代先民生產生活的智慧。

甲骨文的風格與書刻有很大的關系。從出土的文物看,中國先民使用毛筆甚早,龍山文化的陶寺遺址出土的陶壺上就有毛筆書寫的『文』字,李學勤認為:『有筆鋒,似為毛筆類工具所書。』董作賓也曾說過:『在三塊骨版上,偶然發現了幾個殘缺的毛筆書寫的字。』甲骨文契刻亦是重要一環,叢文俊認為,當時的刻工應是『世守其業』的以家族為單位的刻工群體,不同的刻工群體,刻出來的風格是不一樣的。所以說文字書寫一開始就是與書法分不開的。

此次展覽選取的甲骨文范本,為花園莊東地出土的甲骨卜辭,屬于貴族卜辭,保存完整,字跡清晰流暢,應為單刀契刻,只是它跟我們以前認識的王系卜辭從刻寫風格與內容上都有差別,屬于另外一個系統。甲骨文書法雖有前人研究的一些成果,但書法界對此重視不夠。也許由于年代久遠,識讀字數有限,當今能以甲骨文書法創作者甚少,在全國性大展中能以甲骨文創作勝出者更是寥寥無幾,故此領域有很大的發展空間。

甲骨文占卜其實很大程度上反映了殷商的禮制,孔子認為周襲商禮,但是很多研究都割斷了這個聯系,李學勤指出:『可以從文獻和其他材料中的周代禮制,上推商代禮制。這對研究卜辭,認識商代的歷史文化,將有很大幫助。』叢文俊認為,周滅商以后,商代晚期的刻工為周代繼續使用,所以西周早期的青銅器銘文,仍有商代遺風。比如這次展出的何尊銘文,就是出自商遺民百工之手。何尊銘文中最早記有『中國』二字,其書法亦展現了雄強英武的氣息。再如近年出土的大量的帛書、簡牘、漢碑、唐志,它們所承載的歷史厚度,都具有只關注書法藝術風格本身所無法認識到的深刻內涵。回到那個時代去認識書法,學習書法,才不至流于膚淺。

新出土的字跡能否都作為書法新范本。當書寫上升到藝術創作的維度,就不是任何人都可以做到的普通的事情。比如目前出土的青銅器,有一萬多件,而能成為范本的并不多;中古時期的大量墓志銘文,并不是都可以取法。早期人們寫字主要是公文、紀事、頌功、標識等,多為官方行為,正如馬克思在《一八四四年經濟學哲學手稿》中提出的『人也按照美的規律來建造』的論斷,書寫也是在容易識讀的實用基礎上追求視覺美感的,工整精致地書寫也代表著嚴肅與敬畏。這些書寫者多為官府的文職吏掾,他們的書寫水平和能力都是馬虎不得的,他們雖然不以書名傳世,但是他們對五種書體的發展演變功不可沒,他們是后來鍾、張、羲、獻的奠基者。能成為書法范本的作品,肯定是能夠彰顯那個時代水平的字跡,并在整個書法史中具有獨特藝術魅力,否則不可以成為楷式。

新范本,即是那些散落在不同的歷史時期,并不被世人所認識的有價值的書跡,而它的『同齡人』早已提前成為書法范本。以漢碑為例,本次展出新出土的東漢永初七年(一一三)的《張禹碑》,與《賢良方正·允字子游殘碑》時期相近,皆已脫篆體痕跡;《張景碑》的出土彌補了《史晨碑》《劉熊碑》歷經傳拓而筆畫模糊之憾;漢代北方邊境出土的《鮮于璜碑》風格近于《張壽碑》《張遷碑》《華山廟碑》等,但是更為古樸稚拙。諸多新出土的漢碑增添了隸書繁盛時期的品類。

漢代民間書刻亦多有出土,如黃腸石刻、刑徒墓磚等,雖有別趣,但字數較少,且多為人名,無更多文意,亦非當時主流書法水平,這暫且不論。漢代是一個石刻豐富的時代,歷史遺存較多,披沙揀金,諸多新范本的產生,為改觀當前隸書創作千人一面的局面,大有裨益。相比較而言,南京出土的一批王謝家族墓志,雖是東漢隸書余韻,但已是走向刻板,絕非王謝家族善書者為之,雖有珍貴的史料價值,卻無可取法之處,故為此次大展所不選。

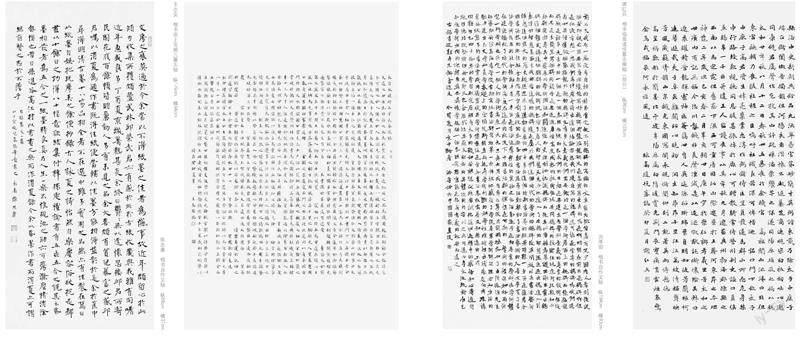

新范本的選擇標準與取法視野的拓寬。承魏晉南北朝的余緒,字體演變到唐代走向了終結。唐代書法以宗王為主流,復有歐、虞、褚、薛、浩、邕、顏、柳等各樹一幟者。除了各家傳世碑刻、墨跡為世人所取法外,埋藏在地下的不可計數的墓志,則是更加異彩紛呈。從出土的唐志中,我們看到了諸多名家的『新作』,本次大展選取了近年出土的張旭的《嚴仁墓志》、顏真卿的《郭虛己墓志》、柳公權的《大唐回元觀鐘樓銘》、徐浩的《獨孤峻墓志》、史惟則的《韋元甫墓志》等,這些作品毋庸置疑,直接被定為新范本。它們反映了這些著名書家不同時期的書法面貌,可以窺探到他們在成長歷程中書法的變化。細觀這些墓志的一點一畫,均無半分敗筆,皆為精心之作。歐體風格的墓志亦多有出土,其楷法之精美,幾可亂真,而仔細考證,認為歐書又證據不足,如此次大展選取的《王女節墓志》。歐陽詢晚年入唐,其楷法已成。據《唐會要》記載:

貞觀元年敕,見在京官文武職事五品已上子,有性愛學書,及有書性者,聽于館內學書,其書法內出。其年有二十四人入館,敕虞世南、歐陽詢教示楷法。

可見歐陽詢學生眾多,能寫到與其相近的自有人在,所以近年出土的如《丘師墓志》《李譽墓志》《鄧通夫人任氏墓志》《竇娘子墓志》《翟天德墓志》等,都屬于歐楷風格,但是在沒有款識的情況下,我們亦不能斷定它們是否為歐陽詢親筆。又如因摹寫《蘭亭序》而出名的馮承素,其父子墓志均已出土,其父馮師英墓志楷法精美,有王羲之風范,但我們還不能一廂情愿地斷為馮承素所書,而這并不妨礙它成為書法學習的新范本。

此次大展選取的新范本,并非集中在已有的名家身上,而是采用多元視角,以藝術價值為第一標準。比如以李商隱的《王翊元夫婦合祔墓志》為代表,其在唐代已是書名卓著,而后世只知其詩,亦為憾事。其書法取歐書之修縱,而勢歸平正,故無歐書之險而余雍容;有顏柳之點畫形質,而精神內斂;有官楷時尚痕跡,亦不乏小王之疏放,今日學書,足可取法。還有一些書法甚好,而不知作者姓名的墓志,如《郭湜墓志》、書而未刻的《白休徵墓志》等,皆入選。還有一些新出土的墓志,書法亦別具風采,如因學鍾法而著稱的宋儋,其書寫的《封氏墓志》風格獨特,張懷瓘的弟弟張懷瓌書寫的《李登墓志》亦為唐隸佳作,等等,但由于來路不明,而未選入。

在此次大展舉辦的同時,中國書協組織相關專家學者,立足書法本體,以文史研究為輔翼,以藝術價值為中心,對新中國成立后的出土書跡進行遴選,擬陸續出版《新中國新發現書法大系》碑帖類目一百六十種,致力于將經典意識與時代精神結合,從書法美學與書學研究兩個維度構筑古今同構的審美通道,拓展書法史學視野,繼清代碑學興起之后,再度集中關注新材料,充實書法演進敘述思路,推動構建新時代書學體系,承傳新范本、弘揚新經典。