繼承與創(chuàng)新

董倚橋 崔唯童

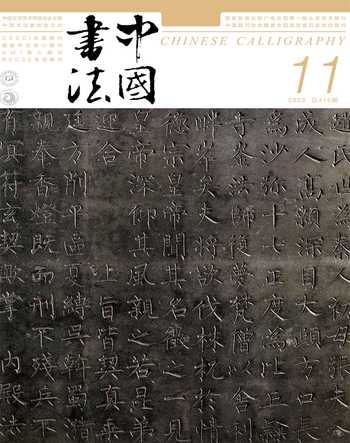

『承續(xù):新中國新發(fā)現(xiàn)書法主題大展』,以新中國成立以來新發(fā)現(xiàn)的古代書跡為線索,多角度立體化地構(gòu)建了一場涵蓋上千年漢字演進的視覺盛宴,同時也展現(xiàn)了當(dāng)代書家對這些書跡的文化認(rèn)知和藝術(shù)表現(xiàn)。其中當(dāng)代書家的這些作品,無論是臨摹還是創(chuàng)作,可以說能夠代表當(dāng)代書壇的整體審美趨向和創(chuàng)作水平。從這些作品當(dāng)中,我們既可以看到當(dāng)代書壇對古代優(yōu)秀書法經(jīng)典的繼承學(xué)習(xí),這是中國書法良性發(fā)展的基礎(chǔ)和前提;也能夠看到當(dāng)代書法作者在深入傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上立足當(dāng)下的時代探索精神,在經(jīng)典和時代性中尋求創(chuàng)新的契合點。

書法在當(dāng)代社會的存在與古代有著巨大的差異。古代的書法是建立在社會功能的實用性基礎(chǔ)上的藝術(shù)創(chuàng)作,而當(dāng)代書法則基本上已經(jīng)是純藝術(shù)性的存在。這種缺少實用性的純藝術(shù)創(chuàng)作,使得當(dāng)代書法的審美理念也寬泛起來,古代的、現(xiàn)代的、保守的、西方的等等,各種藝術(shù)價值和理念層出不窮,對傳統(tǒng)的書法審美產(chǎn)生很大沖擊,或者是補充,當(dāng)然也有破壞。比如說,古人初學(xué)書,有科舉的需求,問的是學(xué)哪本字帖,而今天,古人難能一見的珍本名跡已經(jīng)通過現(xiàn)代印刷和其他科技化身萬千,琳瑯滿目,應(yīng)接不暇。所以,今人學(xué)書法則會問學(xué)哪本字帖『好』,東西多了,就會產(chǎn)生比較。于是,學(xué)習(xí)書法在當(dāng)代就分了道路,有秉承『二王』者,有研習(xí)古文字者,有延續(xù)清末北碑之風(fēng)者,有高呼碑帖融合者,也有追求視覺效果進行水墨表現(xiàn)者,條條大路通羅馬,各路好漢都想爭個主流、分個高低,爭『奇』斗『勝』,能瞬間博得大眾眼球,獲得一定的時代認(rèn)可,人們對書法創(chuàng)作的態(tài)度便從學(xué)書取法的攀比轉(zhuǎn)向了對視覺形式的創(chuàng)造。

與書法形式多樣化相配合的,是來自西方的展覽方式,直接推動了當(dāng)代的書法熱潮,而這一次的中西結(jié)合,不僅僅是新的書法表現(xiàn)方式的出現(xiàn),更多是西方藝術(shù)理念與傳統(tǒng)審美理念的碰撞與交融。古人的生活,能夠細嚼慢咽,好字如同好酒,能經(jīng)得住長時間品味和琢磨,而且愈久彌香。展廳則需要一瞬間的視覺沖擊,乍觀便要驚喜。書法從狹窄的、私人化的案頭搬移到宏大的、開放式的展廳,便給書家提出了適應(yīng)新場域的書寫要求,展廳效果成為當(dāng)代書法創(chuàng)作的主要追求,不論走哪路風(fēng)格,取法何人,有沖擊、能入展成為評價當(dāng)代書法水平高低的準(zhǔn)則之一。入展書風(fēng)的不固定,讓學(xué)書者不斷調(diào)換船頭,當(dāng)代人邯鄲學(xué)步地學(xué)另一個當(dāng)代人,為了入展挖空了心思。展覽成為書壇主流,讓書法在當(dāng)代有了新目標(biāo),更多強調(diào)了書法的藝術(shù)性,書者在技巧表現(xiàn)上下足了功夫,刻意地追求用筆效果,每一筆都精心安排,自然的書寫變成了『炫技』的本事,生怕華麗的舞袖舞不到評委的眼中。展覽一入,會員證一拿,架子一擺,書法愛好者秒變書法家。真夠熱鬧的,熱中也少不了鬧,缺少文化支撐的書法藝術(shù),在當(dāng)代開啟了新一輪的改造,一種純粹為視覺形式而產(chǎn)生的書法審美逐漸形成。

新興的展覽模式是一把利器,能否推動書法不斷發(fā)展,關(guān)鍵在于如何使用。自古以來書法的承載功用,就是要追隨時代,要展現(xiàn)時代精神,而這正是西方展覽與傳統(tǒng)書法的交匯點,指明了書法發(fā)展方向的一種可能。當(dāng)代書法既要古今交匯,又要中西交匯,這是書法延續(xù)至今再次迸發(fā)精彩的一個平臺、一次機會。近幾年,中國書協(xié)舉辦的四場主題性大展,從『中國力量』『偉業(yè)』『征程』到今年的『承續(xù)』大展,始終秉承『藝文兼?zhèn)洹坏脑瓌t和綱領(lǐng),提出『浸入式感受、體驗式書寫、主題性創(chuàng)作』,與王僧虔所提倡的『情憑虛而測有,思沿想而圖空』的書寫思想相契合,可以說給了書壇當(dāng)頭一棒,讓一些陷在展覽名利泥潭的書家、專家們都清醒了不少。特別是今年舉辦的『承續(xù):新中國新發(fā)現(xiàn)書法主題大展』,借著新中國的考古事業(yè),直接給當(dāng)代書法點明了學(xué)習(xí)方向、可以取法的角度,在被大量信息資料沖得頭昏腦漲的時候,這次展覽的成功舉辦來得也著實不易。

當(dāng)代書壇常常高呼創(chuàng)新,究竟如何創(chuàng)新,是個嚴(yán)肅而值得深思的問題。創(chuàng)新一詞,本就隱含了條件,推『陳』才能出『新』,對于書法而言,推陳不是消滅,也不是破壞。書法要創(chuàng)新,首先是繼承,必須熟練掌握古代經(jīng)典,不能逾矩。在吸收、融化經(jīng)典基礎(chǔ)上的改頭換面,即為書法的創(chuàng)新。『承續(xù)』大展跳出已有展覽模式的局限,從古代書跡到題跋、臨寫、創(chuàng)作、學(xué)術(shù)解題,讓感性的藝術(shù)附著于理性的學(xué)術(shù),讓新經(jīng)典傳承于歷史經(jīng)典,可以說是一次創(chuàng)新范式的呈現(xiàn)。書家面對繁雜的古代遺留,不應(yīng)止步于風(fēng)格的選擇,而是在此基礎(chǔ)上,考察范本的歷史狀況,了解其背后產(chǎn)生與發(fā)展的緣由,從更深層面和文化角度去重新審視研究古代書跡,只有這樣,我們的創(chuàng)新才有意義。

『承續(xù)』大展是當(dāng)代展覽的一次突破,從中也看到當(dāng)代創(chuàng)作的諸多問題。由于范本選擇在考古出土的范圍內(nèi),時間截取到唐代之前,以古文字居多。不同于普遍書法史依附朝代更迭的時序方法,大展從文字歷史演變的角度與地域特點出發(fā),采用字體(非書體)分類法。從臨創(chuàng)過程來看,隸變似乎是當(dāng)代學(xué)書的分水嶺,今文字書法臨創(chuàng)明顯多于且優(yōu)于古文字書法臨創(chuàng)。相較于前三次大展,這一次漢字書寫的規(guī)范,整體上有了很大的改善,但是對文字學(xué)知識的掌握仍然不夠,除了以往審美的問題,不通文字學(xué)、不明漢字演變,也是篆隸書法不佳的重要原因。

另外,書者不學(xué)、學(xué)者不書的問題比較明顯。一些書法專業(yè)的碩博士研究生常常有疑問,作書法研究要練字嗎?這問的莫名其妙。我認(rèn)為,不僅要練,而且要熟練。要知道,漢字的演變史從某個角度來講,是一部書寫演變史,不能掌握嫻熟的書寫技巧,也就無法真正研究好漢字與書法的歷史和學(xué)問。書者與學(xué)者之間,不應(yīng)人為區(qū)隔、制造如此難以逾越的鴻溝。我們不僅要體會古人的筆墨技巧,更要體悟其審美思想,書法的高度,絕不僅僅是手頭的功夫,更多在于書家的文化修養(yǎng)。學(xué)古知今、書學(xué)相融、技道調(diào)和,以至于從容不迫、氣定神閑,才是一名當(dāng)代合格書家應(yīng)有的狀態(tài),才能真正地創(chuàng)新,更好地展現(xiàn)文化自信。