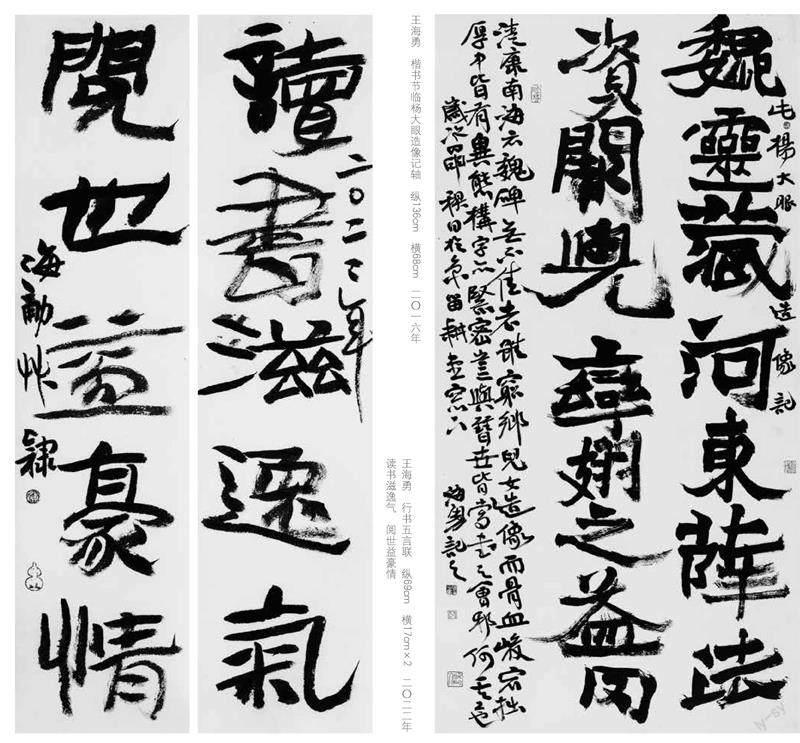

留耕心跡

王海勇

十年央美

非常幸運,自己成為當代高等書法教育的受益者。中央美術學院本、碩、博十年的書法專業學習歷程,使我的眼界和視野逐步打開,觀念也不斷更新,特別是美院寬基礎教學大大提升了我的實踐能力,對各種書體、風格的把握,變得容易起來。更加幸運的是,我能夠得到王鏞、徐海兩位先生的言傳身教,獲益匪淺。先生們講課一般不是就作品談作品,而是根據學生不同的學習對象和學習階段,點明學習方向。日常相處中,他們也都是寓教于談笑之間,不經意中答疑解惑。

中央美術學院書法專業最大的特點是以書法篆刻為主,同時兼修山水畫。山水畫的學習,對于書法用筆的豐富和漢字造型的提升都有益處。書畫印三者完美的結合,使我國文化藝術在擁有獨特的民族性與藝術性的同時,也在長期性、漸變性的過程之中不斷構筑著自身的價值體系。石濤『書畫圖章本一體,精雄老丑貴傳神』、鄧石如『書從印入,印從書出』的理論、趙之謙反思『古人有筆尤有墨,今人唯有刀與石』的觀點、吳昌碩踐行『直從書法演畫法』以及黃賓虹『以書入畫』『金石情節』,皆為我國書畫藝術的發展提供了可供借鑒與操作的實踐探索。『書畫同源』是歷來文人畫的傳統。周星蓮《臨池管見》曾言:『字畫本自同工,字貴寫,畫亦貴寫。以書法透入于畫,而畫無不妙;以畫法參入于書,而書無不神。』『書畫相參相透』體現了繪畫的筆法和書法相通,兩者都是以筆、墨為媒介,通過點、線、面等形式進行自我表達。所以趙孟頫有詩云:『石如飛白木如籀,寫竹還需八法通。若也有人能會此,須知書畫本來同。』作為后學,希望通過自己的藝術實踐,能夠將書畫藝術所承載的筆墨精神與生命哲學傳承與發揚,并憑依『哲匠精神』在選擇與回應之中以求突破超越。

藝術的活力在于創新,藝術發展史是不斷創造『新』的歷史,書法篆刻也不例外。中央美術學院書法專業還有另外一個特點,就是在重視基本功的同時,強調創作意識的培養。這一特點的第一要求就是廣泛涉獵:書法的各種書體、各種風格在學習的過程中都會作為基本功去學習;篆刻則是從秦漢印到明清流派印都有不同的課程設置;山水畫從臨摹、寫生到創作,做到『師古人、師造化』;歷代書論畫論、古文字、詩文等都會研究學習。這是一個圍繞著詩、書、畫、印全面發展的、循序漸進的寬基礎教學體系。另外,中央美術學院的教學體系特別注重對學生創作能力的培養,強調要在學習中加強臨創轉換,并且在傳統的基礎上吸收相關藝術門類的有益養分,從而提高學生由臨摹向創作轉換的能力。李可染先生秉持『所要者膽,可貴者魂』的精神,帶領學生進行系列寫生活動,大膽創新,構建起了基本功與創作相關聯、以寫生為中心的山水畫教學體系。王鏞老師繼承文人金石的傳統,重用筆、重筆墨,形成了蒼厚渾樸的山水風格,書法篆刻則從民間書法中發掘天真拙樸意味,引領了『流行書風』與『藝術書法』。此外,中央美術學院書法教學中參考借鑒山水畫的寫生方法,將書法臨摹轉化為對漢字造型的深刻理解和具體把握,以新的視覺觀念探討傳統經典,從中求得啟迪。

骨簽書法

二〇一五年博士論文開題時,我與導師王鏞先生商量后,決定將骨簽書法研究作為博士論文的研究方向。選題原因有三:一是西漢長安城未央宮中央官署遺址出土刻字骨簽有五萬七千六百四十四枚,刻字字數共計四十五萬九千六百五十三個,并且有相當部分骨簽是有確切年號和紀年的,骨簽書法的時代基本與整個西漢王朝相始終。骨簽是探討漢代書法切實可靠且科學性突出的一批資料,如此數量的骨簽自一九八七年考古發掘結束后,卻很少有人從書法的角度進行深度的探討。二是近乎『微刻』的骨簽書法風格面貌異常豐富,整飭的、古拙的、銳利的、圓融的、斑駁的……應有盡有,無所不有。這些豐富的面貌可以為書法創作和創新提供取之不盡、用之不竭的選擇。三是在書法學習的過程中,我個人對于三代、兩漢、六朝文字由衷的喜愛,對古雅樸茂之美醉心的向往,漢代又是漢字字體演變最為零三個(其中包含合文十四個),存在極高的重復率。這些重復的字通過穿插避讓、連斷搭接、欹側錯位、夸張變形、疏密對比、方圓并用及符號化等處理手法,生發出不同姿態和動勢的漢字造型,為骨簽書法的結構提供了無盡的變化可能。正如衛夫人《筆陣圖》中所說:『然心存委屈,每為一字,各象其形,斯造妙矣,書道畢矣。』王羲之也有很多強調漢字結構的論述,《題衛夫人〈筆陣圖〉》:『夫欲書者,先乾研墨,凝神靜思,預想字形大小、偃仰、平直、振動,令筋脈相連,意在筆前,然后作字。』此處凝神靜思的是字形的處理辦法,即為『字法』。強調『字法』,其因在于『若平直相似,狀若算子,上下方整,前后齊平,便不是書,但得其點畫耳。』骨簽『形學』研究的關鍵在于『結構』,這也充分體現了漢字結構在書法中的重要地位,這是對康有為『蓋書,形學也』的極好補充。王鐸在《瓊蕊廬帖》跋文中寫道:『書法貴得古人結構。近觀學書者,動效時流。古難今易,古深奧奇變,今嫩弱俗稚,易學故也。嗚呼,詩與古文皆然,寧獨字法也。』『書法貴得古人結構』強調書法要取法高古,重視古人書法中的『結構』,才能『深奧奇變』。王鐸在此跋文中點明了書法結構的重要性,與骨簽書法『細道』般的漢字結構有相通之處。骨簽書法為我們提供了豐富多彩的漢字『結構』意象,為書法創作和研究提供了重要的借鑒對象。

臨摹與創作

周星蓮《臨池管見》云:『初學不外乎臨摹。臨書得其筆意,摹書得其間架。』通過臨摹,逐步了解所臨摹碑帖的特點,慢慢入帖。周星蓮接著說道:『臨摹既久,則莫如多看,多悟,多商量,多變通。』『多看』不僅博覽廣綜古人經典,還需要有書法史的縱橫觀,對書體、書家、風格演變等了然于心。同時,還要看古人、看自己,看古人是發掘其優點,看自己則是反思己之缺點。『多悟』就是思考研究,學而不思則日久生弊。只臨摹不研究,則不是盲從古人就是盲從自己。『悟』還要善于發現,齊白石從趙之謙的印章『丁文蔚』上溯至將軍章,趙古泥于吳昌碩所刻『明道若昧』而上溯漢封泥,都獨開門戶,立自家風貌。須知取法乎上,徒臨摹某家形貌,則自受其咎。學書須知『變通』,不能死學。臨摹須帶有學術研究的態度,而非不知變通的純技術性書寫。如周星蓮所言:『余嘗謂臨摹不過學字中之字,多會悟則字中有字,字外有字,全從虛處著精神。彼鈔帖畫帖者何曾夢見?』臨摹過程中還需要注意兩個問題:一是臨摹方法,雖說臨摹是必修課,但臨摹須得法、須善臨。要特別注意臨摹方法的正確與否,如果臨摹方法錯了,對于學習者來說是很麻煩的。在教學過程中我們就發現,往往零基礎的學生容易得法,有基礎的學生,需要時間把一些壞習慣改掉才能學好,就是這個道理。而且未必臨摹的越多就越好,臨摹方法得當,多臨多寫益處多多;反之,臨摹越多習氣越重。二是臨摹要準確且持久,清代錢泳《書學》云:『米元章、董思翁皆天資清妙,自少至老筆未嘗停,嘗立論臨古人書不必形似,此聰明人欺世語,不可以為訓也。吾人學力既淺,見聞不多,而資性又復平常,求其形似尚不能,況不形似乎!』啟功先生也曾說:『功夫不是時間加數量,而是準確性的重復。』

我的老師徐海先生常說:『「學以致用」,任何「學」的手段都是為了達到「用」的目的,「用」是檢驗「學」的最好標準』。臨摹不是學習的最終目標,臨摹是手段、方法,是初學者不可或缺的基本課,但變法和創作才是臨摹的意義所在。創作依賴于不斷地臨摹學古,『臨』是學他人,『創』是寫自己;『臨』是積累存儲,『創』是消化吸收。從創作的角度來看,臨摹并不是簡單的『復制』,而是從古人處領悟其精神,『復制性』臨摹會限制個性和創造性的發揮。