北涼石塔銘文刊刻研究

楊子墨

關鍵詞:北涼石塔 銘文刊刻 北涼體

塔銘非中國原有刻銘形式,其伴隨天竺佛塔傳入中土,現存中國最早塔銘遺跡為十六國北涼石塔銘文。學界對于北涼石塔銘文的研究以殷光明先生最具代表,著作《北涼石塔研究》從考古學、歷史學和宗教學的角度對石塔經文與發愿文等內容進行了客觀系統的調查與研究。[1]近年來,隨著絲綢之路美術研究的發展,其他學者則從北涼石塔刻經、寫經生等方面進行了深入研究,涵蓋了塔銘地域風格、類型特征與文化意涵等內容。[2]而北涼石塔作為中土佛教刻經創始、佛教發愿文體例定型、手卷式書寫模式等問題,則可通過塔銘題刻方式和銘文記錄進行解析研究。

北涼石塔的刻銘起源

刊文于塔是印度早期佛塔營造的一項內容,通過銘文記錄內容,后人可知佛塔的營建年代、出資人、工匠及出資情況等信息,如公元前二世紀中葉巴爾胡特塔門上所刻婆羅迷銘文,記錄了該塔由當地貴族、商人、僧尼集體捐贈營建的過程;東側塔門石柱題刻記錄了巽伽王朝時期達那菩提(D h a n a b h u t i)布施供養塔門的情況。現存公元前一世紀印度桑奇一號大塔南門題記,可知該塔為安達羅第三代國王薩塔卡爾尼一世(Satakarni I)的匠師阿南達(Ananda)領銜制作,石雕由毗迪薩(Vi d i s a)象牙雕刻工匠完成。該塔每座牌樓刻有供養人的姓名,南門第二橫梁和西門南柱為同一供養人——巴拉米陀羅(B a l a m i t r a),東門南柱和西門北柱是同一捐資人。印度早期佛塔除了在塔身建筑構件上刊刻銘文,還在塔身浮雕的圖像旁刊刻銘文以作說明。如公元前二世紀至公元前一世紀,巽伽王朝統治時期的巴爾胡特窣堵波石板造像旁題名Kadariki,『印度學者巴魯阿和辛哈將銘文轉寫為「K a□□a r i-K i[n a r ā]」,譯為「一段關于坎達里和緊那羅的本生經故事」([AJātaka-episode of] Ka□□ari andK i n n a r ā)。』[3]由此,后人知道了印度佛教天部護法神祇乾達婆(Gandharva)與緊那羅(Kinnara)的圖像樣貌。

傳統中國建筑以木構為主,石材的使用主要出現于東漢時期,且多用于墓葬、祭祀及公共建筑營造的墓室、祠堂、碑、闕、俑或城墻等,此時建筑石材雕琢刊刻技藝較之北非、西亞與中亞的古代文明石雕遺跡判若云泥。先秦時期,石質并不是中土建筑材料的首選,因此沒有得到廣泛使用。到東漢時期大量石質建材出現,這與中國兩漢時期官方與西方世界的『鑿空』有一定聯系。這期間,有官方派遣張騫、班超使團的西行,有漢帝國討伐北方草原民族的西征,有中亞胡商絲路貿易的東行,還有天竺佛法的東傳,他們的出行與漸入將域外繁盛的石刻建筑文化傳入中國。作為異質宗教建筑佛塔,中國本無有之,如何設計營建,復制與模仿是初期工匠重點考慮且突破的問題。

北涼是十六國時期河西走廊的一個地方政權,也是我國最早接觸佛教的地區之一,公元四世紀此地佛事興盛、塔寺林立。入華弘法的域外高僧仿照本國佛塔樣式,用陶土、石頭或木料雕成小型佛塔進行禪觀與供養。據相關資料顯示,目前新疆、河西一帶共存北涼石塔十四件,[4]其中有銘文者十二件,有明確紀年者六件。現存十四件北涼石塔殘高14c m-96c m,由塔座[5]、塔基、塔腹、塔肩、塔頂五部分組成。銘文主要刊于塔基或塔身部分,包括佛教經典、發愿銘文、供養人題名、造像題名四部分。

北涼石塔銘文少則三五字,多則幾百字。少字數塔銘主要為造像題名,它們刊刻于造像空余的石面上,文字鑿刻較為隨意;多字數石塔銘文集中于塔基或塔身處,主要涉及佛教經典和發愿銘文,文字刊刻相對精致。有的會在經文之前作題首,注明造塔人、造塔目的及塔名等信息,例如《酒泉高善穆石造像塔》經文題首曰『高善穆為父母報恩立此釋迦文尼得道塔』,言簡意賅地概括出該塔的供養信息。更為詳細的發愿造塔銘文主要鐫于經文背后,主要有造塔時間、造塔人、造塔對象、造塔目的、造塔功德五部分內容,有的還涉及造塔起因、地點與經過。佛教造像發愿銘文最早見于重慶三峽出土的東漢延光四年(一二五)搖錢樹佛造像,該搖錢樹臺座上陰線銘文『延光四年五月十日作』,是我國目前發現有明確紀年的最早佛教造像實物,此銘文僅以時間注明造像信息,發愿銘文體式尚處初級階段。到十六國時期,北涼塔銘受漢地世俗志銘文體影響,形成以造塔紀年起始,詳細介紹建塔人發愿供養各項內容的統一模式,是對天竺塔銘文化的漢地再造,也是我國佛教發愿銘文體式定型的標志。

值得注意的是《敦煌岷州廟石造像塔》塔腹殘存兩塊文字,一塊上部為婆羅迷文刻經,下文有漢文題刻;一塊為漢字經文,殘存十一行,僅兩行完整。婆羅迷文為古印度文字,最早見于公元前三世紀阿育王石柱銘。它有兩種形式:一為驢唇體,即『佉盧』書,從右向左橫向書寫,主要流行印度西北部、巴基斯坦北部、阿富汗東部及中國新疆地區;二為婆羅迷體,從左向右橫向書寫,是現代印度天城文、泰米爾文、孟加拉文、藏文書體的母體來源。該塔所記婆羅迷文,雖不是絲綢之路上的唯一孤品,但是以佛塔刻經形式來記錄雙語尚屬首例。它是中土人效仿印度佛塔刊銘制度的范例,上部效仿天竺婆羅迷文,采用從左向右橫向書寫,下部漢字則以中國傳統從上至下、自右到左的豎排格式。此塔為學者研究梵文提供了可靠資料,體現了佛教早期傳播譯經活動的一種記錄形式,見證了十六國時期西北地區中西文化交流的歷史。

北涼石塔的銘文刊制

《佛說造塔功德經》曰『欲請如來造塔之法,及塔所生功德之量。唯愿世尊為彼解說,利益一切無量眾生!』[6]佛經指出造塔可修無量功德。十六國時期伴隨佛事的興盛,民眾對造塔的熱衷越發強烈。許多中小型供養石塔在石刻作坊預先制作待留預售,等雇主出資購得后再刊刻題目或發愿銘文,這種現象影響到塔身圖像、刻經與發愿文的精粗制作程度與章法布局形式。

《敦煌沙山石造像塔》塔腹題刻《增一阿含經·結禁品》經文后有九行空白尚未刊刻發愿文。筆者推測此塔若非有待捐資人后期求購題刻發愿銘文,是不會留此空白的。工匠一方面可以將所刻經文重新布局規劃,另一方面也可以繼續加刻經文,充滿塔腹石面,使石塔裝飾構圖更為飽滿。因此,該塔應為沒有被信徒出資供養者。

已經售出的《酒泉馬德惠石造像塔》《酒泉高善穆石造像塔》《酒泉田弘石造像塔》由經文和發愿文兩部分構成。經文排列井然有序,字體大小統一,刊刻字口較深。發愿銘文排列于經文之后,文字排布時疏時密,字體或大或小,與經文刊字風格明顯不同。《酒泉高善穆石造像塔》經文前題刻『高善穆為父母報恩立此釋迦文尼得道塔』兩行,后有發愿文『承玄元年歲在戊辰四月十四日辛亥丙申時休息曇摩尚襄高寶合家妻息共成此塔各為十種父母報恩歡喜五義』六行,它們應為根據后期捐資人求購后加刻的銘文。這些題目、發愿文與經文風格明顯不同,刻經字體較大,章法整齊,字口很深,筆畫多用復刀刊刻。題目與發愿文則體態較小,章法排列緊密,字口較淺,橫、撇、捺畫直接單刀完成,不做波磔筆勢的處理。這種題目、發愿文與刻經字體風格迥異的現象,說明石塔預先做好待售的可能性。

題目、發愿文與經文風格不同的現象也表現在佛教寫經中,許多寫經手卷中正文書寫字跡工整,而文末題記內容卻較為隨意(如:《十方千五百佛名一卷》)。這與書者抄寫態度有直接關系,抄寫佛經時畢恭畢敬,題寫跋文時任意放松。另外,書者抄寫經文時均有范本可依,『僧尼、經生和信眾在抄經時,須按照舊本體式抄寫,不羼入己意』[7],在范本的參照下,經文抄寫具有嚴格的固定書體、格式要求,這就允許經生可以先抄錄好經文,再等待施主出資供養后題跋。這種情況造成寫經與題記非一人而書,形成經文與題跋不同的書風。它不僅限于佛經的傳抄刻錄,佛教的各種金、銀、銅、石造像及造像碑也廣泛存在這種先批量制作,后題刻供養人信息及發愿的情況。

鑒于石塔制作待人供養的特殊情況,許多工匠門戶為了吸引供養人的關注,他們不僅采用社會流行的佛塔塔樣,還會革新工藝,對每一石塔精心刊刻打磨,以博得供養人的認可。待石塔被請資供養后,發愿或題名的刊記則多由工匠信手為之。限于我國古代工匠的識字能力,且書寫水平甚低,刊刻文字更是難上加難,所以鐫刻銘文多有錯字、別字、漏字現象。這就造成北涼石塔造型別致、圖像華麗,而銘文刊刻相對粗糙拙劣的現象(如:《酒泉白雙□石造像塔及銘文》)。這種『重像抑記』的情況在我國古代畫像石題記、造像題記、寫經題記中亦有體現,這些作品所具有的『重本輕末』現象,其『末』是文末跋文題寫,而『本』則為那些世代相傳,獨成門派,擁有各自獨立粉本和雕刻手藝的塔樣、畫像、造像與經文。這種秘不告人的圖像粉本及制作技術是手工藝者生存的根本,也是他們著力雕琢體現價值的所在。所以,無論是刻,還是書,其『本』工與『末』拙的差異,既不是偶然為之,也非有意所為,全屬工匠態度使然。

北涼石塔作為出資供養的佛教器物需要一定的價位,但在塔銘記錄中卻很難找到實際資費。依據十六國南北朝時期佛教石塔出資的銘文記錄來看,部分供養人僅以寥寥數字描述其出資造塔行為,例如北魏天安元年(四六六)內廷官曹天度為亡父起塔『乃感竭家珍』,北魏太和二十三年(四九九)信士曹天護則『每竭其私』發愿請塔,北周傅延周所請供養石塔『□削微資』。這些小型石塔一般由出資者竭盡家財方可購得,故在諸多塔銘題刻中有很多家族供養人姓名,如《北涼宋慶石造像塔》《酒泉高善穆石造像塔》等。他們在起塔佛事活動中具有不同分工,且均有出資,但在銘文題刻中卻僅記姓名,絕不提出資數目。

與漢碑刊刻建碑人出資以彰顯孝德不同,北涼石塔銘文不注供養籌款金額是出于信徒對石塔供養虔誠的考慮。十六國時期,伴隨佛教大興,石塔成為可資供養的器物,這使得神圣莊嚴的起塔之事日益世俗化,雖然信徒可以很容易求請佛塔進行供養發愿,但此舉有違戒律。佛教將世俗金銀財寶視為不凈物,出家人不得私蓄不凈之物,對于佛教建塔出資籌付工匠勞動也在情理之中,但若泛濫制作,且以營利勸誘信徒出資起塔則為大不敬。至于已經起建的佛塔,供養人虔誠發愿捐資,更不可以出資多少來炫耀或代表發愿之深淺。所以,在現實生活中供養者不可談『資』,只可言『請』。但請塔需資費,這就催生了世俗界制作生產石塔的市場,而出資多寡又直接影響石塔制作的精細程度,并影響供養時石塔的布局位置與行禮次序,這一系列的因果關系又難逃世俗等級的循環。

北涼石塔的銘文書風

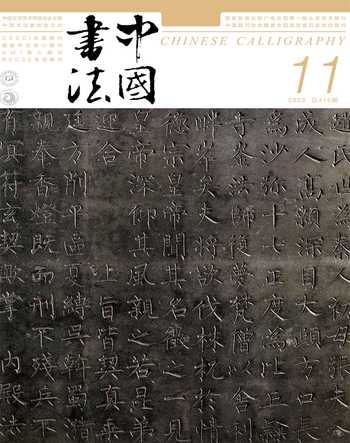

北涼石塔銘文字形方扁,線條保留隸書波磔筆勢,起筆逆鋒重頓,收筆出鋒上挑,與漢隸『八分書』十分相似。施安昌先生將其歸為『北涼體』一類,認為這種書風主要流行于河西地區出土的小石塔、功德碑、寫經及墓表等作品上,并總結其特點為『字形方扁,上窄下寬,在隸楷之間;往往由一橫、撇或捺筆甚長;豎筆往往向外拓展,加強了開張的體勢,且富于跳躍感。特別是橫畫起筆出鋒下按,收筆出雁尾,中間是下曲或者上曲的波勢,成兩頭上翹形態。』[8],然而,比對近些年考古發掘出土的書跡遺物,施先生所指出的『北涼體』書跡卻與東晉大亨四年(四〇五)云南曲靖《晉故振威將軍建寧太守爨府君之碑》、太武帝太延三年(四三七)河北易縣《皇帝東巡碑》、北魏天安元年(四六六)《曹天度石塔》、北齊皇建元年(五六〇)山東東平海檀寺《觀世音刻經碑》等碑刻書風十分相似。由此可見,這種書風文字并非北涼河西獨有,其分布范圍南到云南,北至河北、山西,東抵山東,時間延續至北朝晚期。

這類書體以隸書為基礎,摻以楷法,弱化漢隸原有波磔曲勢,是魏晉隸書演變過程中,人們加強楷法頓勢的一種普遍書寫習慣及審美追求,是隸書向楷書轉化的必然。[9]這類書寫形式在大量佛教寫經卷中的標題和署款書跡中也有與之相似的書體表現,如西涼寫經《律藏初分第三卷》《維摩詰所說經一名不可思議解脫佛國品第一》《比丘尼戒經》《佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經卷第十二》《摩訶般若波羅蜜船喻品等十四》《摩訶般若波羅蜜大如品第十五》等。

就墨跡寫經來看, 研究發現標題、署款文字與正文書法在大小、用筆、結構、章法上截然不同,它們字體大于正文內容,字形扁平、筆畫厚重、波挑分明,橫勢筆畫化隸書『蠶頭』為楷書『折刀頭』,具有突出醒目的裝飾效果。這種兩頭上翹的書體,書寫起來很不方便,所以只在寫經卷諸類字數較少的標題及署款處使用。但對于刻碑刊鑿來說,這種富于裝飾、端莊大方、橫畫兩端上翹的筆畫刊制卻相對簡便,刻工在筆畫起收處以復刀刊刻便可輕松呈現,因此在北涼石塔以及諸類碑刻作品中多見此種書法表現形式。從佛教傳法所書的墨跡寫經卷標題、署款字體,到佛教禮拜供養的石塔銘文,再到世俗紀功頌德的石碑刊刻,時人所表達的書法藝術形式與書體本身所具有的功能特性有直接關系。魏晉南北朝時期,這類兼容隸楷風貌的書體具有極強的裝飾特性,與石塔、石碑、寫經標題和署款的裝飾功用相契合,成為用于莊重場合的專用書體。

北涼石塔銘文是佛教東傳中土,佛教傳播載體在中土社會風俗及文化沖擊下,進行涵化創新造物的一個縮影。通過對塔銘刊刻緣起、布局、順序及書藝的解析,具體得出以下結論:第一,中國石刻銘文出現較晚,西漢鮮有碑刻,東漢碑刻驟多且形制固定,造成這一現象的原因成為碑刻研究長期存在的難題。本文通過對北涼石塔銘文探源問題的分析,梳理了天竺塔銘與北涼石塔銘文之間的關系,尋找出北涼石塔銘文西來的線索,為研究碑刻起源問題提供了新的視角。第二,現存北涼石塔銘文是一件件靜態實體,通過探究北涼石塔銘文刊刻形式、內容與書藝,分析出北涼石塔營建工匠制作過程、物價交換等一系列微觀動態活動。這些圍繞『人』所展開的石塔制作是形成北涼塔銘存在實體的根本原因與動力。第三,隨著考古發掘的日益進步,許多沉積于地下的書跡重現于世。通過比較同時期出土的其他書法作品,發現北涼石塔銘文與世俗碑刻具有一定的相似性,并且與其他地區或更晚時期的碑刻風格相同,說明『北涼體』不是一種特殊的地域書體,而是一種兼具世俗風貌的宗教書體。