中國技術貿易與經濟增長關系研究

——基于協整與誤差修正模型的分析

張艷芳

(中國社會科學院工業經濟研究所,北京 100006)

一、引言

從技術轉移的角度來說,技術貿易一般又稱為技術進出口。根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》(現行版本為2019 年修訂版),技術進出口是指從一國境外向境內,或者從境內向境外,通過貿易、投資或經濟技術合作的方式轉移技術的行為。該行為包括“專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可、技術秘密轉讓、技術服務和其他方式的技術轉移”。第二次世界大戰后,國際技術貿易開始形成規模并迅速擴大。20世紀90 年代后,隨著信息技術、生物技術、新材料技術等技術的快速發展,國際技術貿易增長勢頭更加猛烈。

國際技術貿易的發展得益于以下幾方面原因:各國對科學技術、教育的重視推動了新一輪科技革命浪潮的興起,科技成果不斷涌現,為國際技術貿易創造了條件;各國對技術的巨大需求,為國際技術貿易提供了市場;技術更新周期縮短,刺激了各國擴大技術進出口,延長技術生命周期從而獲得更多經濟效益;跨國公司的發展,為國際技術貿易提供了渠道;全球化進程的加快,使包括國際技術貿易在內的國際合作越來越多(林玨,2016)。上述這些因素都促使近30 年尤其是21 世紀以來國際技術貿易的迅速發展。國際技術貿易已經成為國際貿易的重要組成部分,在世界經濟發展中的地位和作用日益凸顯。

新技術的發明和運用,不僅可以推動發明國的經濟社會發展,而且可以通過國家之間的技術合作、技術轉讓或技術貿易等方式,擴散到其他國家,推動他國的經濟增長。對于技術進口國來說,通過引進技術,可以節約大量研制時間和科研經費,在短時間內縮小與技術先進國之間的差距;對于技術出口國來說,通過技術轉讓和許可,可以快速回收研發成本,為新技術的研究與開發提供資金,使自己始終保持技術優勢地位。

過去關于技術貿易的研究,大致可分為兩個方面的內容:一是研究技術貿易的發展狀況,分析國際技術貿易發展趨勢與特征、我國技術貿易的發展現狀、問題及策略戰略等(武振山,1990;龔俊潔,1993;王玉蓮等,1997;周國洋等,2004;崔艷新,2018;宋健,2021;郝潔,2021),同時也有學者從動態視角出發,研究技術貿易發展格局的演化(徐全勇等,1998;段德忠等,2019;馮志剛等,2022);二是研究技術貿易的經濟效應,主要關注技術貿易國際競爭力(Sanjaya et al,2006;郭晶等,2010;龐磊,2018;劉建生等,2018;史安娜等,2019)、技術貿易與技術創新/技術進步之間的關系(Daniel,2008;邢斐等,2009;陳仲常等,2010;景守武等,2016;謝瑩,2018;金成國等,2021)、技術貿易與產業結構升級(劉亞,2014;蔡海亞等,2017;陳文翔等,2017;么玉潔等,2021;任靜茹,2021;鄭月明等,2023)、技術貿易與經濟增長(蔣德明,1987;Grossman and Helpman,1991;張翠薇,1995;胡堅,2007;楊曉云,2011;毛會晶,2011;Munoz et al,2019;Sadik-Zada,2021)。

其中:技術貿易與經濟增長關系方面的研究,主要以理論研究為主,如蔣德明(1987)從技術貿易的重要性出發,定性分析了技術貿易對國內經濟的影響及對一國國際分工地位的影響;張翠薇(1995)從國際技術貿易的發展趨勢、我國發展技術貿易的必要性與可行性、我國技術貿易的發展戰略進行了研究;胡堅(2007)從國際技術貿易的涵義出發,從技術貿易與我國經濟增長、外國直接投資與技術貿易等角度分析了技術貿易在我國的經濟增長中所起到的作用。技術貿易與經濟增長定量研究方面,Grossman 和Helpman(1991)分析了進出口、經濟發展和技術升級三者的相關性,認為得益于技術擴散效應,技術進口方的技術水平有所改善;楊曉云(2011)采用1990—2008 年數據,分析了我國技術轉移和技術貿易與經濟增長的關系。

綜合已有相關研究可以發現,現有文獻已經從技術貿易對技術進步、技術創新、產業結構升級的影響展開了大量定性與定量研究。整體來看,研究結論也趨于一致,普遍認為技術貿易有利于提高技術進步水平,在促進產業結構升級方面也有積極作用,但在技術進口與技術出口的影響機制方面還存在一些爭議。目前,分析技術貿易與經濟增長關系的研究較少,鮮有文獻將技術進口與技術出口放在同一個框架下研究技術貿易與經濟增長關系。目前,新一輪科技革命和產業變革深入發展,新一代信息技術、5G、物聯網、新能源等領域顛覆性技術不斷涌現,科技成果轉化速度明顯加快,正在重塑全球創新版圖和競爭格局。世界各國紛紛推出新的創新戰略,圍繞人工智能、量子信息、腦科學、新能源等前沿領域展開新一輪競爭。在國際分工日益深化的背景下,研究中國技術貿易與經濟增長的關系,不僅能夠豐富技術貿易和經濟增長相關理論,而且有助于推動中國大力發展技術貿易,積極融入全球創新網絡,更好地服務構建新發展格局。

二、中國技術貿易與經濟發展現狀

(一)中國技術貿易發展現狀

在早期對外技術貿易過程中,我國主要以關鍵設備、成套設備、生產線的引進為主,通過與發達國家政府和企業簽訂技術和設備采購合同,引進國外先進技術。近年來,隨著國內科技水平不斷提高,高新技術企業發展迅猛,對外技術貿易也逐漸由成套設備、關鍵設備向技術咨詢、技術許可、技術轉讓和技術服務等多元化引進方式轉變,技術貿易結構也發生了較大變化。雖然我國技術貿易一直存在逆差,但是技術出口呈現出穩定增長趨勢,技術貿易發展呈現新局面。

1.技術貿易規模迅速擴大,保持穩步增長態勢

改革開放以來,我國技術貿易總體規模經歷了由慢到快的增長過程,總體保持平穩增長態勢。進入21世紀,受加入世貿組織后國外對我國技術性貿易壁壘趨嚴的影響,技術貿易總額出現過短暫下降,之后進入穩步增長階段。據統計數據顯示,我國技術貿易在2002—2013 年的十余年間處于飛速增長階段,技術進出口規模迅速擴大,除受金融危機影響2009 年技術進出口額有所減少外,其他年份的進出口貿易額均大幅上升,技術貿易合同金額從2002 年的174.8 億美元增加到2013 年的634 億美元,是2002 年的3.6 倍;2004 年后,我國技術貿易額呈現波動增長態勢,2019 年達到了673.4 億美元,2020 年略降至589.1 億美元(圖1)。

圖1 歷年技術貿易額總體情況(1979—2020 年)

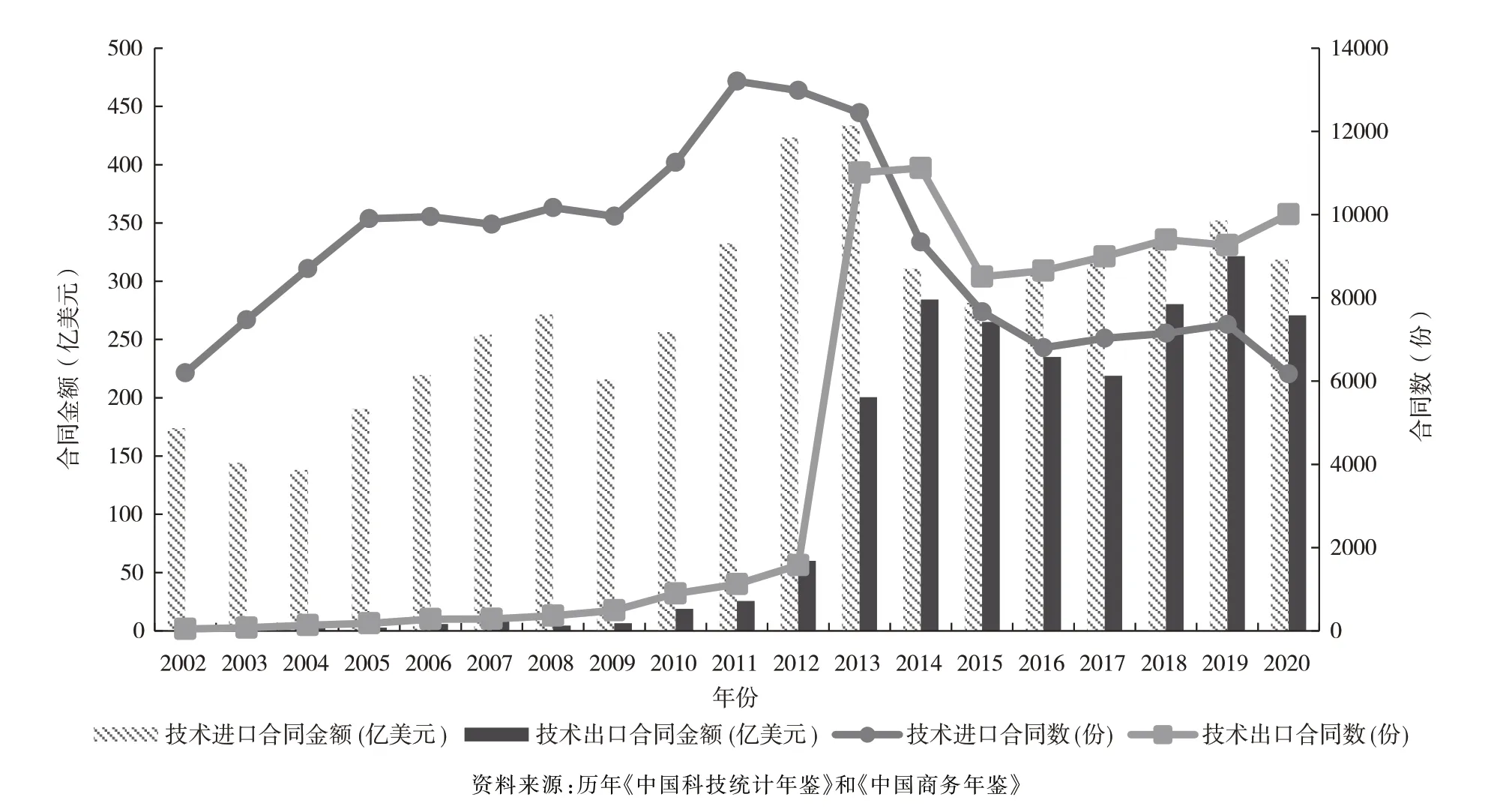

從技術貿易結構來看,一方面,我國技術引進由高速增長進入平穩發展階段,2013 年技術引進額433.64億美元,達到峰值,合同數為12447 項。隨后受外部經濟的影響,技術引進額有所下降,2020 年技術引進合同金額為318.4 億美元;另一方面,技術出口額在經歷了十幾年的緩慢增長后,自2012 年以來開始快速增長,技術出口額由2012 年的60.1 億美元增至2019 年甚至高達321.37 億美元,2020 年略降至270.7 億美元(圖2)。

圖2 歷年技術進出口情況(2002—2020 年)

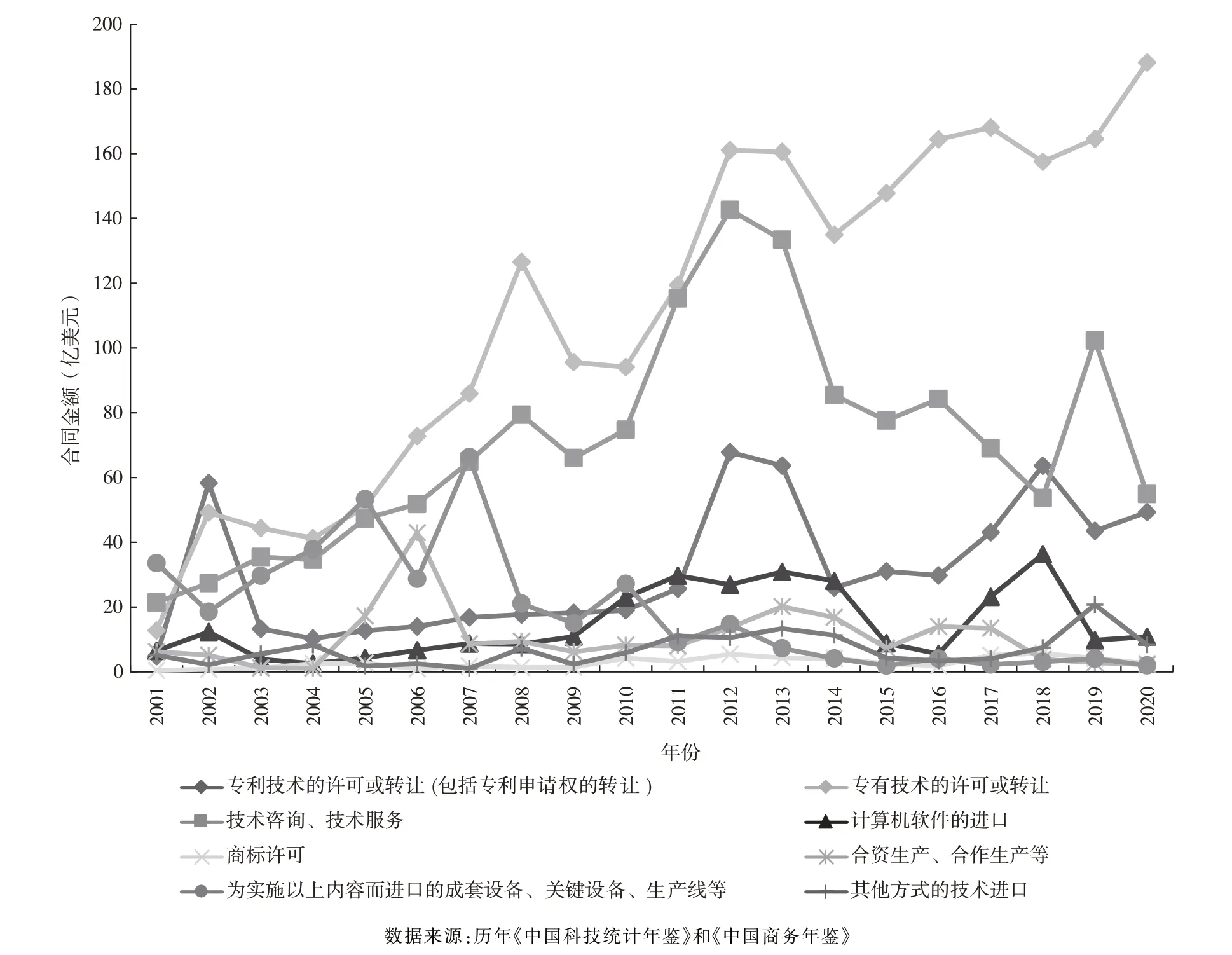

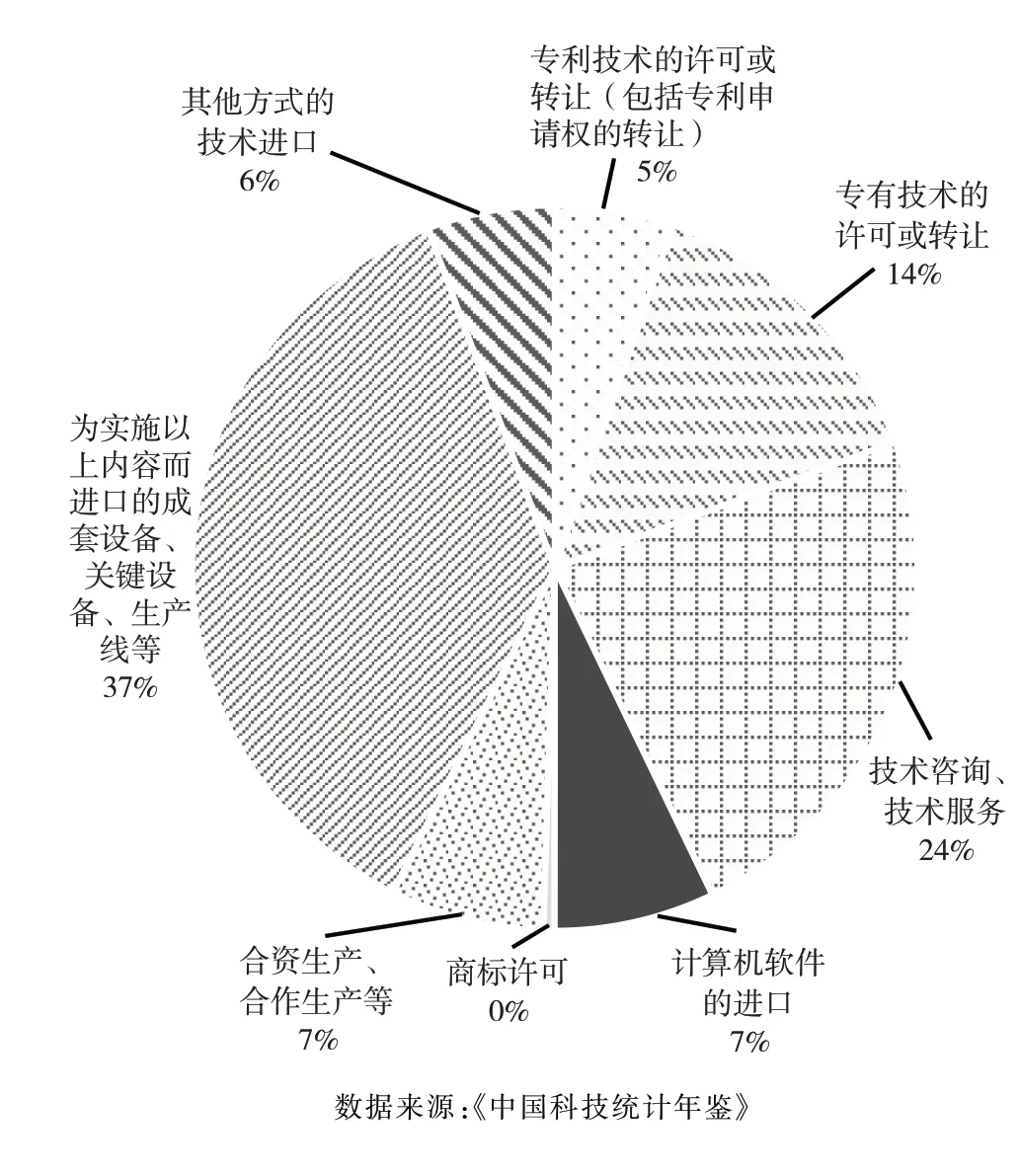

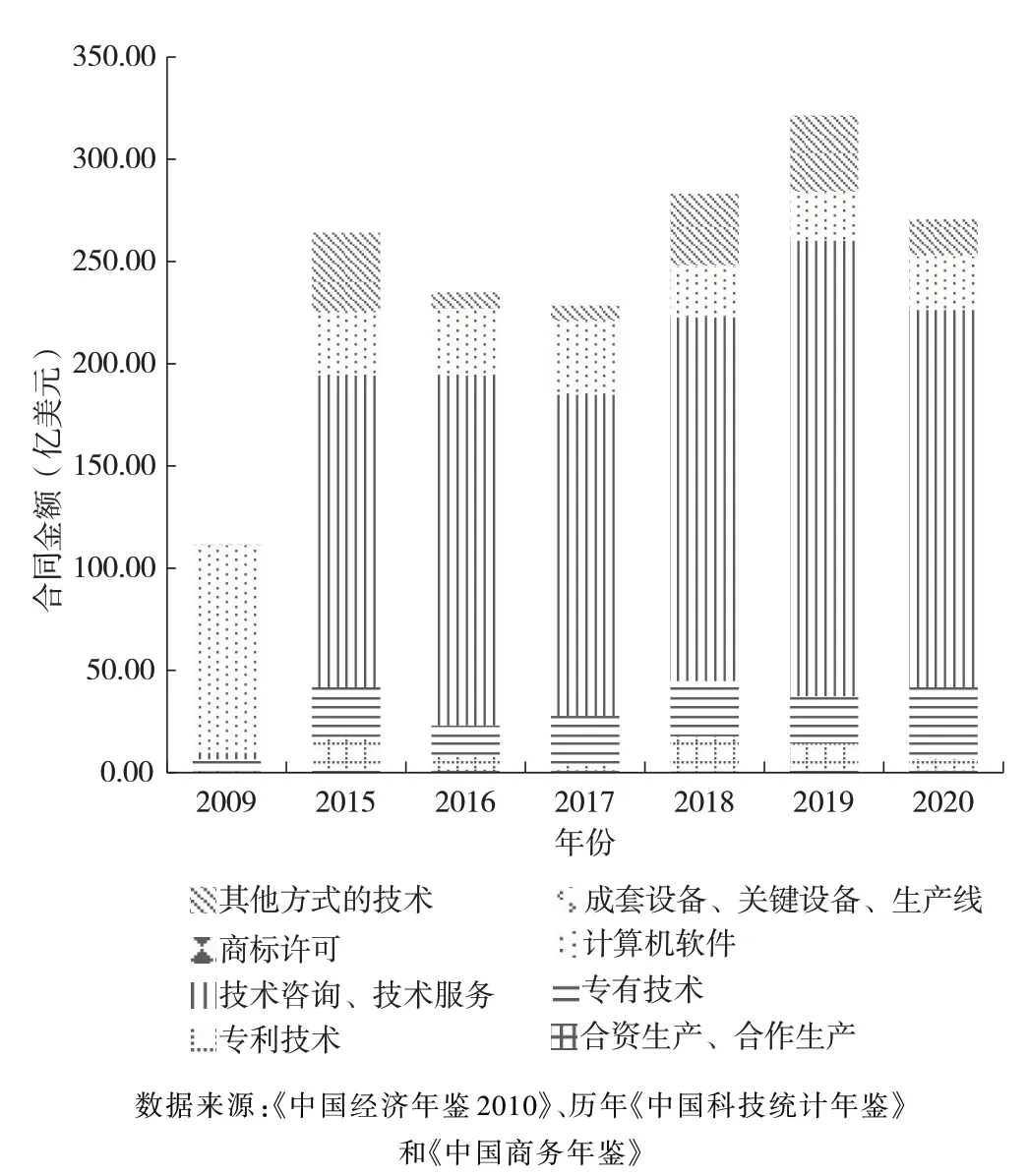

2.技術貿易方式更加多樣化,呈現從“硬”向“軟”趨勢

近年來,我國技術貿易方式朝著多樣化的方向發展,并且呈現出從“硬”向“軟”轉變的趨勢,反映了我國技術貿易發展質量有所提高。在技術進口方面,過去主要以傳統的關鍵設備、成套設備為主,如今已發展到專有技術許可、技術咨詢、技術服務等多樣化技術引進方式。2020 年,我國專有技術許可合同成交額達188.1億美元,占技術引進總金額的59.1%,是最主要的技術引進方式;其次是技術咨詢、技術服務,合同成交額為54.9 億美元,占17.2%;再次是專利技術的許可或轉讓(包括專利申請權的轉讓),合同成交額為49.3 億美元,占15.5%。這三類引進方式占技術進口合同額的91.8%,在技術進口中占絕對主導地位。而2001 年按引進方式分占比最高的為成套設備、關鍵設備、生產線等,可見技術進口“軟化”現象突出(圖3 和圖4)。

圖3 歷年技術進口情況(2001—2020 年)

圖4 按引進方式分2001 年技術進口情況

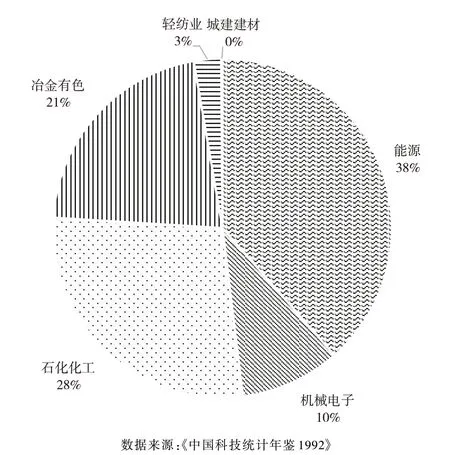

在技術出口方面,出口方式也呈現出多元化趨勢。其中,以技術咨詢和技術服務、計算機軟件出口、專有技術的許可與轉讓等技術出口方式為主,關鍵設備或成套設備的技術出口占比極少。2020 年,僅技術咨詢和技術服務一項就占技術出口額的68.20%;其次是專有技術的許可和轉讓,占12.9%;最后是計算機軟件出口,占比為9.7%(圖5)。相比2009 年,計算機軟件出口占比高達91%,這歸功于我國科技興貿戰略的實施,國家軟件產業基地和出口基地為軟件產業發展和軟件出口提供了重要支撐。

圖5 按出口方式分歷年技術出口情況(2009—2020 年)

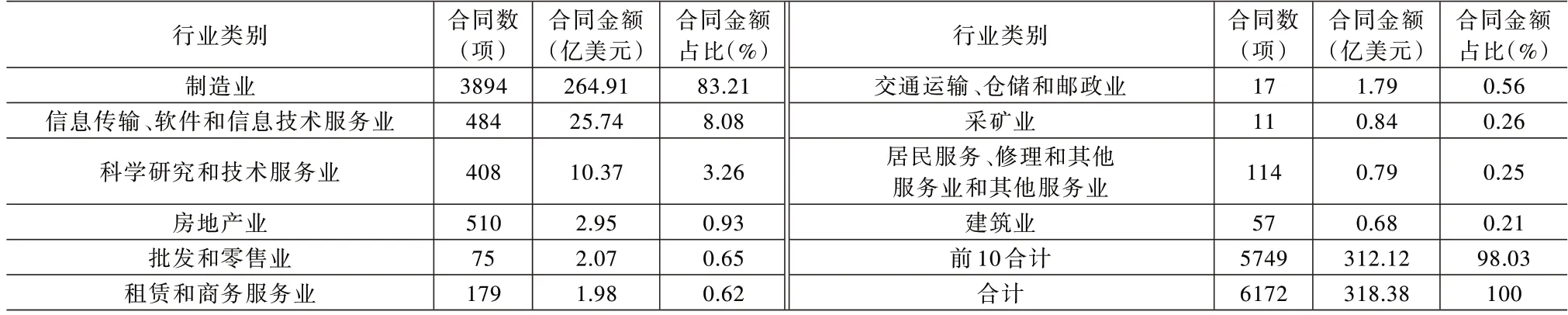

3.技術進口以制造業為主,技術出口以服務業為主

從技術進口來看,制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、房地產業、批發和零售業等是我國技術進口的主要行業。根據表1,2020 年技術進口前十大行業技術進口額占比高達98%,其中僅制造業的技術進口額就占到約83%。與1991 年相比,技術進口額占比最高的是能源行業為38%;其次是石油化工行業,占比28%;再次是冶金有色行業,占比約21%(圖6)。

表1 中國2020 年技術進口前10 大行業情況統計

圖6 按行業分的技術進口情況(1991 年)

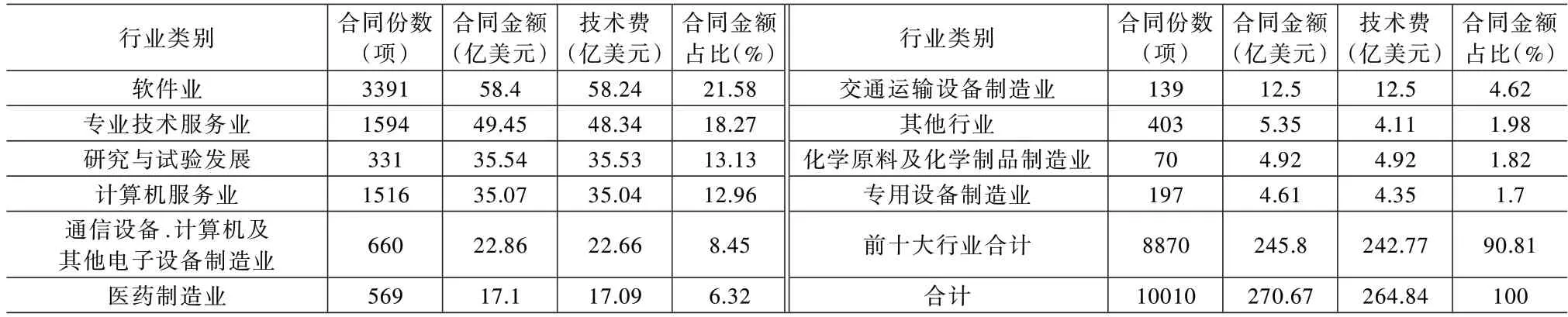

從技術出口看,服務業占主導地位。2020 年前十大技術出口行業技術出口額占技術出口總額的比重高達90.8%。其中,包含軟件業、專業技術服務業、研究與試驗發展業、計算機服務業等服務領域,這四個行業的技術出口額合計占比65.9%。此外,技術出口主要涉及通信設備、計算機及其他電子設備、醫藥制造業、交通運輸設備制造業等制造業行業(表2)。

表2 中國2020 年技術出口前10 大行業情況統計

4.技術貿易市場集中于發達經濟體,美國成第一大技術貿易伙伴

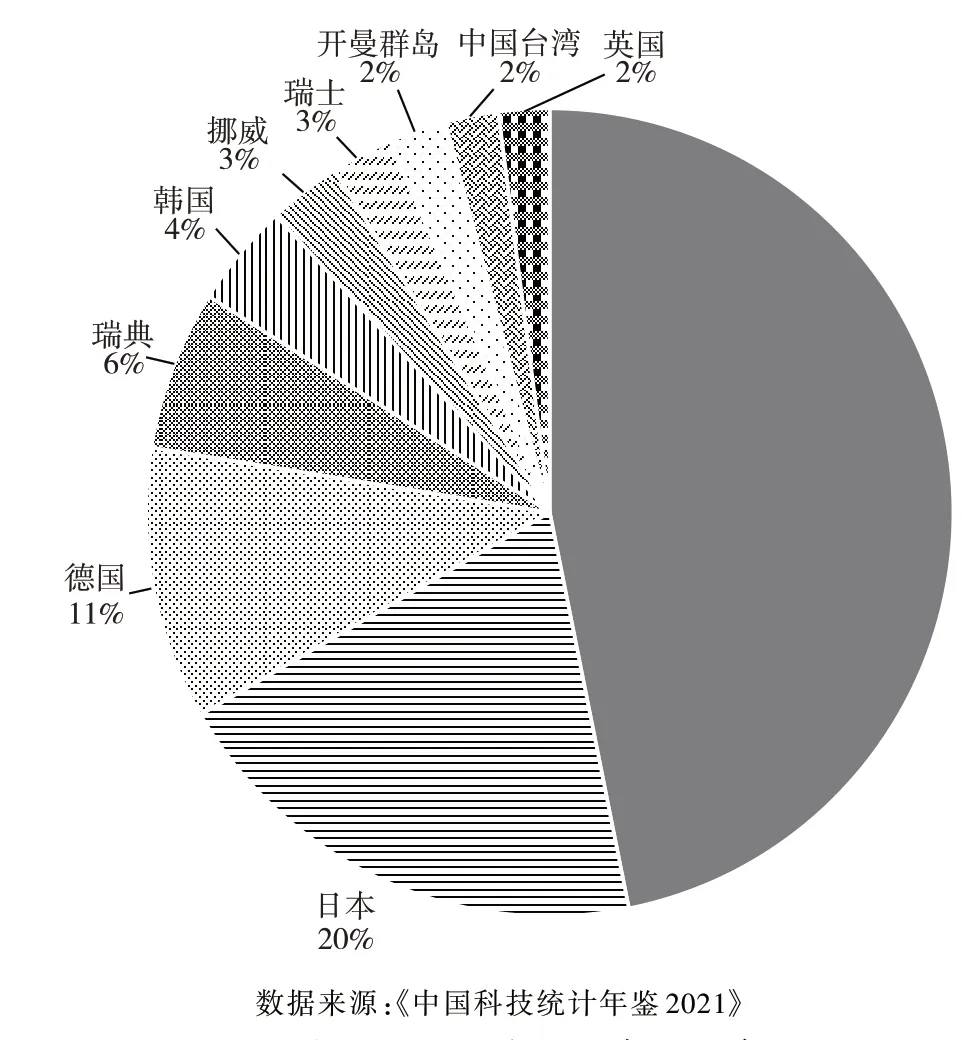

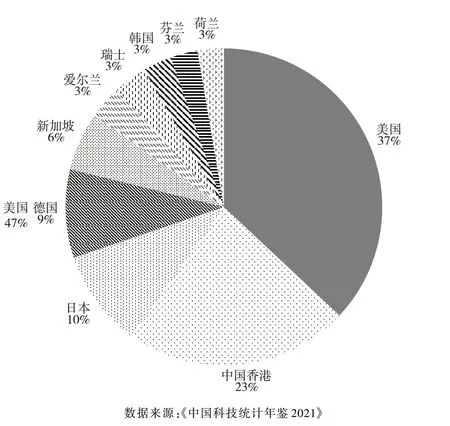

目前我國開展的技術貿易活動,無論是技術進口還是技術出口市場都高度集中于美國、日本、歐盟等發達經濟體。2020 年,我國技術進口前十大來源地情況詳如圖7 所示。如圖7 所示,來自美國、日本、德國、瑞典、韓國、挪威、瑞士、開曼群島、中國臺灣、英國的技術進口額占比高達87.58%,其中來自美國、日本和德國前三位的技術進口額就約占67.93%。2020 年,我國前十大技術出口目的地情況詳如圖8 所示。如圖8所示,對美國、中國香港、日本、德國、新加坡、愛爾蘭、瑞士、韓國、芬蘭和荷蘭的技術出口額占比也高達84.36%,其中技術出口目的地前三位的占比高達70%(圖7和圖8)。

圖7 2020 年技術進口前10 大來源地情況統計

圖8 2020 年技術出口前10 大目的地情況統計

由圖7、圖8 可知,美國已經成為我國第一大技術進口來源地,也是我國的第一大技術出口目的地。2020年,我國從美國進口的技術占比41.04%,同期出口到美國的技術占比分別為31.2%。近年來,受中美貿易摩擦的影響,我國對美進出口在2019 年有所下降,但是,2020 年對美技術進出口均出現強勁反彈。

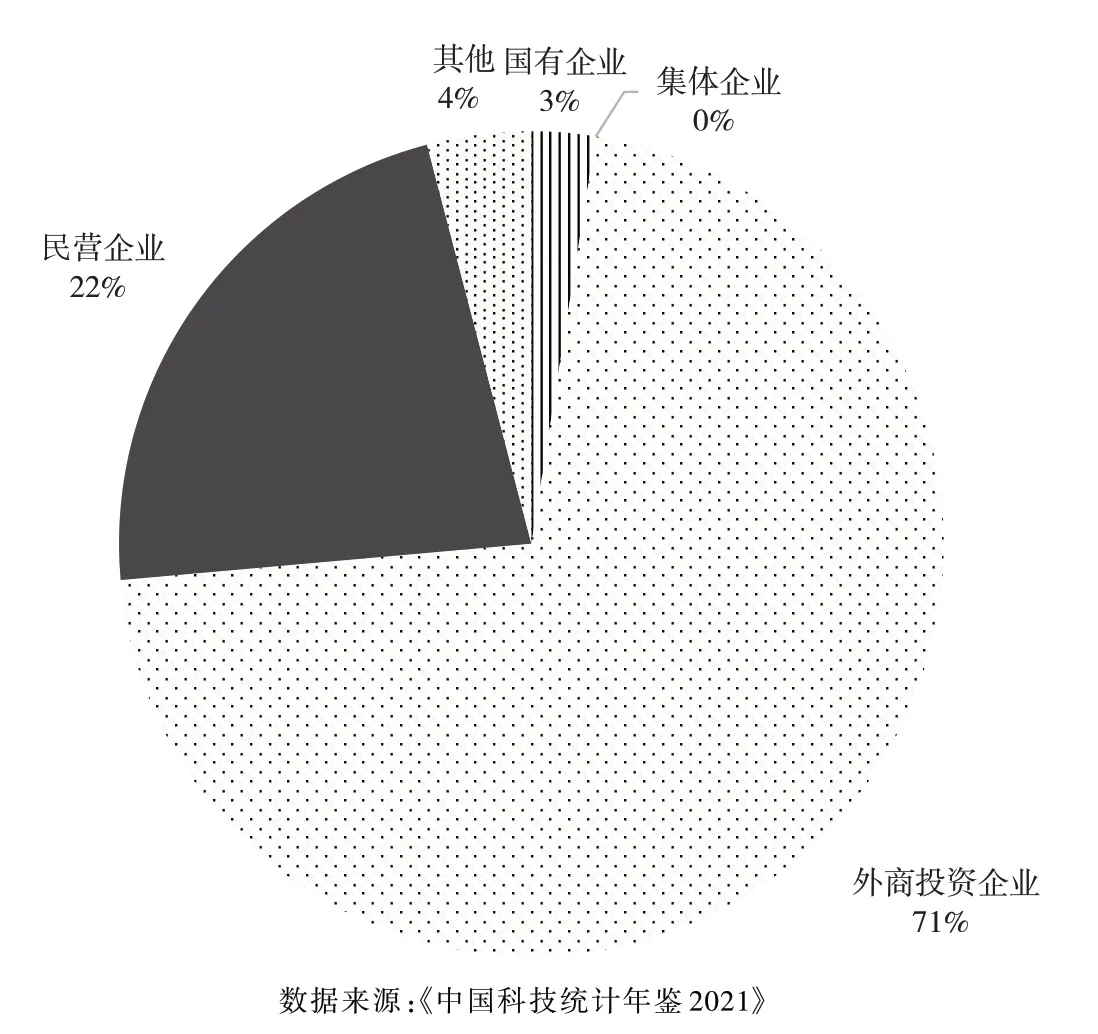

5.外資企業占據主導地位,民營企業作用逐漸凸顯

一直以來,外資企業是我國技術貿易市場主體的主力軍,在技術進出口額中占相當高的比重。從技術進口看,2018—2020 年外資企業在我國技術進口額中占比分別為72.02%、53.10%、53%、比重雖然有所下降,但是占比仍然超過一半;從技術出口來看,外資企業在技術出口額中占比分別為60.53%、58.75% 和71.09%,呈現上升趨勢。可以說,外資企業在我國技術貿易中依然占據主導地位。

與此同時,我國民營企業技術進出口額有所上升。從技術進口看,近年來民營企業為了快速提升自身技術水平,通過技術咨詢、購買專利技術、跨國并購等方式從國外引進大量先進適用技術,技術引進額占比從2007 年的2.6%上升到2010 年的8.3%,再到2019年的17.67%,反映出民營企業技術引進穩步增長。從技術出口看,民營企業技術出口增長較快,技術出口額占比從2007 年的6.3%增至2020 年22.34%(圖9),份額已經遠超國有企業。民營企業在技術貿易中的作用逐漸凸顯,逐漸發展成為我國技術貿易市場的重要力量,這與其在我國對外貿易中的地位上升趨勢是一致的。

圖9 2020 年技術出口按企業性質分類情況統計

(二)中國技術貿易、對外貿易和經濟增長狀況

改革開放前,我國以技術引進為主,但規模較小。改革開放以后,技術進口規模逐漸擴大,技術出口貿易開始起步。由于本文擬考察技術貿易、對外貿易和經濟增長的關系,根據數據可得性原則,僅對1985—2020年三者的現實情況進行統計分析。30 多年來,我國對外貿易實現了從逆差到順差的轉變,但技術貿易一直處于逆差狀態。概括來說,改革開放以來尤其是21 世紀以來,中國的貿易發展呈現出技術貿易逆差與商品貿易順差并存態勢。

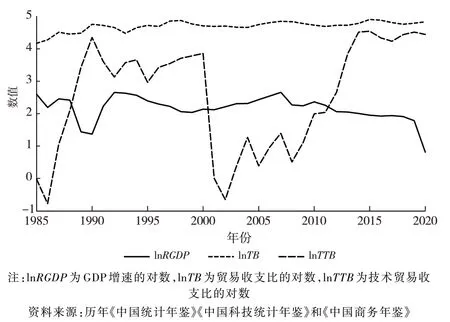

從經濟增長情況來看,GDP 增速分別在1985—1988 年、1991—1997 年、2000—2011 年期間出現過高增長期。2012 年后GDP 增速雖然有所下降,但仍保持高于大多數國家的平均水平。從對外貿易情況來看,除了1985—1989 年和1993 年處于貿易逆差狀態,其余時間我國對外貿易一直處于順差狀態,且呈現波動增長態勢。從技術貿易情況來看,1985—2013 年為逆差狀態,2014 年起,技術貿易逆差大幅縮減,技術進出口漸趨平衡。我國經濟發展的實踐證明,技術貿易的逆差也許并不是一件壞事。在經濟發展的早期階段,技術進口大于技術出口,可以通過吸收發達國家和地區的先進技術來提升自身的生產技術和經營管理水平,從而促進經濟增長;當自身經濟發展水平逐漸提高,對外貿易會出現順差,同時技術出口開始增加(姚勇,1998)。因此,技術貿易的不同發展階段,貿易和經濟增長會呈現不同的變化趨勢。

1.技術貿易起步與吸收期(1985—2000 年)

改革開放初期,中國的技術進口額遠超技術出口額,技術貿易顯示出高逆差特征,商品貿易實現了從逆差到順差的轉變,同時經濟保持了較高的增長水平(表3)。由表3 可知,1985—1988 年間我國技術貿易收支比極低,1990 年后保持在30%~40%的水平。這一時期,技術貿易收支比年平均值約為29%,也就是說技術進口額大約是技術出口額的3~4 倍。同期,GDP增長率卻是處于較高發展水平,除個別年份外,基本保持在8%以上。同時期我國進出口貿易由呈現出先逆差后順差的趨勢,貿易差額維持在較低水平。

表3 1985—2020 年中國貿易與經濟增長一覽表

從表3 來看,1985—2000 年我國技術貿易逆差總體保持較高水平,技術貿易收支比整體呈現出逐年上升趨勢,技術逆差有所縮窄。與此同時,貿易差額的低水平增長和GDP 的高增長并存。這一時期,中國先是通過進口關鍵設備或成套設備等,改良生產工藝,提高生產效率;再逐漸以專有技術許可、技術咨詢等方式進口國外先進技術,提高國內生產技術水平,促進經濟的快速增長。由于與西方先進技術國的差距較大,技術消化、吸收需要一個過程,所以該時期產品的國際競爭力還不強,商品進出口貿易雖然由逆差轉為順差,但貿易差額規模不大。

2.技術貿易發展與擴散期(2001—2013 年)

進入21 世紀,加入WTO 后我國經濟社會快速發展,除個別年份外GDP 增速基本大于8%,處于高增長階段。但是由于國外以知識產權為支撐,對我國技術性貿易壁壘趨嚴,技術貿易總額出現過短暫下降,之后進入穩步增長階段。但技術出口規模較小,導致技術貿易收支比較小,2001—2013 年平均為8%,即技術進口近乎是出口的12~13 倍。與此同時,對外貿易差額呈現出規模迅速擴大趨勢,2013 年較2001 年增長了約10 倍(見表4)。

表4 2001—2013 年中國貿易與經濟增長一覽表

這一時期GDP 年的高增速、對外貿易的高順差與技術貿易的高逆差形成鮮明對比。一般來說,在技術追趕階段,對引進的技術進行消化吸收再創新,是技術落后國家進行創新的重要途徑。企業引進關鍵技術,通過開展消化吸收再創新,可以提升企業的自主創新能力,幫助企業提高產品產量,生產更多的產品;進一步地,企業將消化吸收再創新的技術向其他企業進行轉移和擴散,又將提升國內產品的質量和國際競爭力。因此,在經過一段時期的消化吸收再創新、技術擴散后,我國的產品國際競爭力得到提高,出口導向型經濟模式取得積極進展,“中國制造”引領出口貿易實現大規模增長。

3.技術貿易成熟與平衡期(2014—2020 年)

經過前期對引進技術的消化、吸收與擴散,我國技術貿易已進入成熟平衡發展時期。2014—2020 年,我國技術進口額增速降低,技術出口額大幅增加,技術貿易逆差大幅收窄,技術貿易收支比平均約為85%(表5)。在對外貿易方面,進出口貿易依然是全面順差,但呈現出區間波動趨勢。GDP 增長率雖較前一時期有所降低,但仍處于中速增長階段,進入更趨均衡的平衡發展時期(2020 年受新冠肺炎疫情影響除外)。

表5 2014—2020 年中國貿易與經濟增長一覽表

一方面,隨著我國研發能力不斷提升,擁有自主知識產權的技術的數量越來越多,我國與世界先進水平的差距逐漸縮小,對新技術的需求也在減少。另外在中美科技競爭日趨激烈的大背景下,美國加大對華半導體和尖端技術出口限制力度,并聯合日、歐等發達經濟體加強對華科技遏制和技術封鎖,也是導致我國技術進口減少的原因之一。同時,我國的技術貿易收支比都不斷提高,技術出口加快,也恰恰也說明了我國與發達經濟體的技術差距正不斷縮小,在世界技術市場競爭中逐步從技術跟蹤者變為并行者甚至領跑者。

三、理論機制與研究設計

(一)理論機制

1.技術貿易與經濟增長關系的事實

根據前文分析,我國技術貿易經歷了初始吸收、發展擴散、平衡成熟三個階段。第一階段中,技術貿易的巨額逆差帶來GDP 的高增長。這主要是引進的新技術與國內原有技術的巨大差距所致,而這種差距帶來的技術消化、吸收需要一段時間,使得國內產業技術水平提高不明顯。因此,產品國際競爭力低,進出口貿易雖然由逆差轉為順差,但規模不大。第二階段,受加入WTO 影響,技術貿易收支比不高,GDP 年的高增速、進出口貿易的高順差與之形成鮮明對比。第三階段,技術自主創新和技術出口增長,使得我國技術貿易日趨平衡。在成熟的技術貿易條件下,進出口貿易全面順差,GDP 平均增長率雖然較前一階段有所下降,但仍高于大多數國家的增速水平,進入平衡增長時期。

從已有統計數據來看,中國技術貿易是進出口貿易順差和GDP 動態增長的源泉。為了更直觀地展示三者之間的關系,本文將對外貿易收支比、GDP 增速、對外貿易收支比分別取對數,比較結果如圖10 所示。由圖10 可知,技術貿易收支比與GDP 增速具有明顯的負相關關系。

圖10 技術貿易、對外貿易與經濟增長(1985—2020 年)

2.技術貿易對經濟增長的作用機制

內生增長理論強調技術進步是經濟持續增長的動力,而通過貿易產生的知識溢出會帶動其他國家的經濟增長(Rivera et al,1991;Grossman and Helpman,1991)。Grossman 和Helpman(2003)運用一般均衡模型分析了開放經濟中貿易、技術進步和經濟增長的關系。研究認為,對于技術出口國來說,通過技術創新產生新的中間產品,與現有產品種類不同或比現有產品質量更好(謝眾等,2020);對進口國來說,這些新的中間產品帶來的技術擴散效應,會促使該國實現技術進步和經濟增長。

對于技術引進國來說,通過技術貿易渠道直接引進國外先進技術,能夠提高本國的技術創新能力進而促進經濟增長。一方面,通過國際技術貿易引進技術,無論引進的是成套設備、關鍵設備、生產線等硬“技術”,還是知識產權、專利技術等軟“技術”,都能直接提高本國的技術存量水平,從而也提高了該國有形的技術能力;另一方面,通過國際技術貿易引進技術也能提高技術引進國的無形技術能力,因為技術的引進常常伴隨著技術引進國的相關企業員工對新技術的學習、掌握的過程(李平,2002)。

技術貿易對技術出口國和技術引進國的經濟增長都有促進作用。對于技術出口國而言,為了能夠在全球保持技術領先地位,它們就必須不斷地加大創新投入,持續增強自身的技術實力,進而推動本國的經濟增長。對于技術進口國來說,為了縮小與發達國家之間的技術差距,往往會積極引進外資,并通過技術引進等方式努力提高本國的技術水平,促進技術進步和經濟增長。資金、技術跨國境轉移和重新配置的結果,最終使雙方國家的產業結構趨于合理化,有利于促進兩國的經濟發展。

(二)研究設計與數據處理

本文的主要目標是對技術貿易與我國經濟增長進行協整分析,探討兩者之間的長期均衡關系和短期調整關系。通常來說,關于兩個變量相互關系的研究,單方程的普通最小二乘(OLS)法得到了廣泛的應用。但是該方法的基本假設是經濟變量的平穩性。但是,在實際研究中,大多數的宏觀經濟變量都是時間序列數據,是非平穩的。此時運用OLS 法可能會出現“偽回歸”問題。恩格爾和格蘭杰提出的協整方法及誤差修正模型(ECM),通過檢驗有關變量系數的顯著性,判斷變量間短期和長期關系,為解決模型“偽回歸”問題提供了思路。因此,本文嘗試運用協整和誤差修正模型的方法對我國技術貿易和經濟增長的關系進行實證檢驗。

1.變量選取與數據來源

文中所使用的原始數據均來源于歷年《中國統計年鑒》《中國科技統計年鑒》和《中國商務年鑒》與中國研究數據服務平臺(CNRDS)。技術貿易變量采用技術貿易收支比(ttb)指標,即技術出口額/技術進口額,單位為%;經濟發展指標采用GDP 增長率(rgdp),單位為%。樣本區間為1985—2020 年。為了消除異方差的影響,將ttb、rgdp分別取自然對數,記為lnttb、lnrgdp。

2.模型建立

式(1)為協整回歸方程,其中,α0為常數項;α1為變量的長期相關系數;ut為隨機誤差項;式(2)為誤差修正模型,其中,ECMt-1表示滯后誤差修正項,ECMt-1=-1[為式(1)的殘差序列];β0為常數項;β1為變量的短期相關系數;ωt為隨機誤差項;ECMt-1為滯后誤差修正項;λ為調整速度系數,該系數表示對均衡的短期修正。

四、實證研究及分析

(一)單位根檢驗

首先,選擇ADF 單位根檢驗方法檢驗變量的平穩性,滯后結束的確定是基于最小信息準則(AIC 和SC準則)。根據表6 中的檢驗結果可知,rgdp和ttb的檢驗結果均接受原假設,因此變量均為非平穩序列。而經過一階差分后變量的ADF 值都小于5%顯著性水平上的臨界值,應當拒絕原假設,故一階差分變量Δrgdp、Δttb為平穩序列,均為I(1)。結果表明:兩個時間序列變量是非平穩的,但是兩個變量的一階差分都是平穩的,這說明它們之間有長期均衡關系。

表6 相關指標ADF 檢驗結果

(二)協整檢驗

本文采用E-G 兩步法對lnttb、lnrgdp之間進行協整檢驗。第一步,利用最小二乘法,對式(1)構建的技術貿易與經濟增長的方程進行回歸,模型計算結果如式(3)所示。

然后求出上述模型的殘差序列,對進行平穩性檢驗,結果如下:

表7 模型回歸結果

表8 殘差序列的ADF 檢驗結果

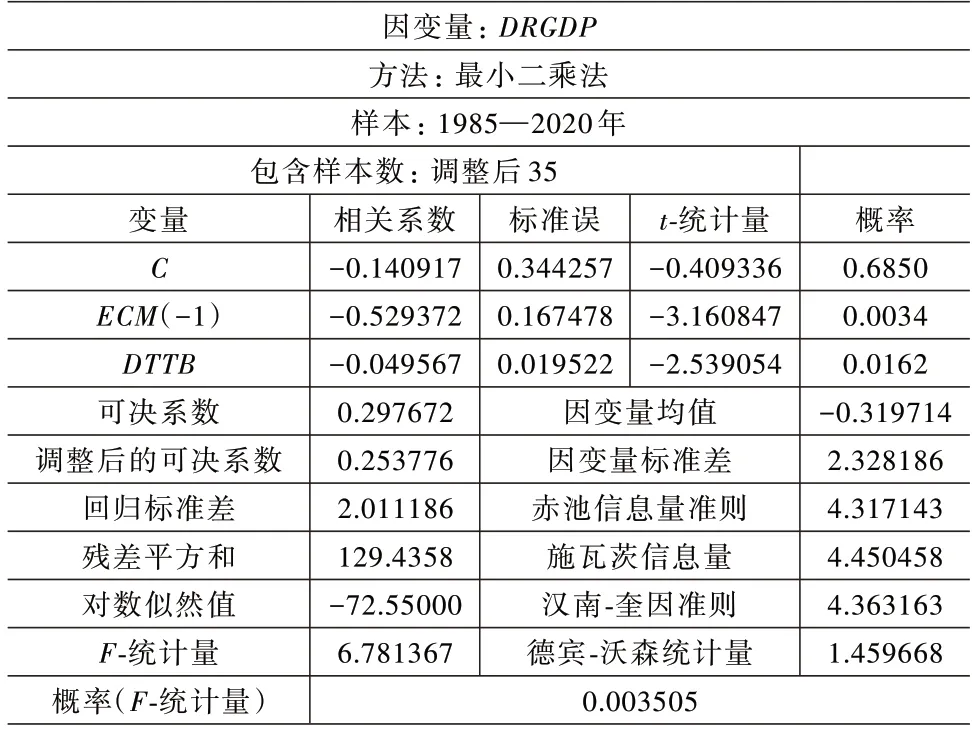

(三)誤差修正模型

根據上述分析,我們得出lnttb、lnrgdp之間具有長期均衡關系。但是在短期中,也有可能出現偏離均衡的情況。因此,將式(3)中的殘差t的滯后項t-1作為滯后誤差修正項,將技術貿易收支比對經濟增長率的短期影響和長期影響結合起來,建立如式(2)所示的誤差修正模型。

經測算,建立技術貿易收支比與經濟增長率的誤差修正模型如式(4)所示。

式(4)表示了變量之間的短期動態調整關系,誤差修正模型的結果見表9。由式(4)和表9 可知,調整速度系數是-0.53,在1%的水平下顯著,且符合負向修正機制,表明有0.53 的調整力度對均衡進行短期修正,但調整力度較小。短期來看,技術貿易收支比與經濟增長率的關系在5%的顯著水平下成立。技術貿易收支比每提高1%,經濟增長率會相應下降0.05%,符合技術貿易收支比上升(逆差縮小)導致GDP 增速下降的作用機理,與長期系數也相符。但是,短期系數絕對值比長期系數小很多,說明技術貿易收支比對GDP 增速的長期影響比短期影響更大。可能的原因是,技術引進、消化吸收再創新是一個系統工程,需要一定的時間,才能發揮技術進步促進經濟增長的作用。

表9 誤差修正模型回歸結果

五、結論與啟示

本文主要得到以下研究結論:第一,長期來看,技術貿易收支比對GDP 增速有負向影響;短期內,技術貿易收支比對GDP 增速也有負向影響。第二,技術貿易收支比對GDP 增速之間具有短期反向調整機制,但調整力度較小。第三,技術貿易收支比對GDP 增速的長期影響比短期影響大。

當前,世界百年未有之大變局加速演進,逆全球化趨勢、新冠肺炎疫情、俄烏沖突和巴以沖突等因素加劇了世界分化和割裂。全球治理體系和國際秩序深度調整,國際貿易爭端有愈演愈烈之勢,范圍逐漸由經濟領域擴展到高科技領域。在“技術脫鉤論”的影響下,美歐等西方發達經濟體加強了對我國的技術封鎖和技術出口限制,未來一段時期,我國技術引進可能面臨一些新的障礙和困難;另一方面,隨著研發投入的進一步加大,我國與西方發達國家的技術差距正不斷縮小,在世界技術市場競爭中逐步從技術跟隨者變為并行者和領跑者,技術出口將繼續擴大。當技術貿易由逆差轉為順差時,其對經濟增長的影響也將可能進入新的階段。

基于此,得到以下啟示:

(1)以產業鏈、供應鏈、價值鏈為依托布局創新鏈,探索國際技術合作新機制。隨著我國技術積累沉淀和研發實力增強,未來技術引進將更多側重于前沿科技領域。但大國博弈加劇技術競爭和封鎖,直接購買技術的難度系數越來越大(王曉紅,2021)。因此,要圍繞產業鏈和供應鏈布局創新鏈,探索與歐盟、美國、日本、英國等發達經濟體的技術合作新機制,從引進—模仿—創新的單一傳統模式向共創、共享、共贏的交互創新模式轉變。積極擴大與各國的雙邊技術貿易合作,也是突破核心關鍵技術瓶頸的重要途徑。

(2)順應全球技術貿易發展趨勢,積極參與國際技術貿易規則標準建設。數字技術正在推動科技全球化深入發展,技術要素跨境流動速度加快,全球技術貿易空間更加廣闊。應積極推動建立對話機制,避免西方國家在數字技術方面將我國排斥在規則制定圈外。

(3)完善技術進出口管理體制機制,加強技術貿易安全管理。隨著中國從技術跟隨者者轉向領跑者,科技成果流失、無法有效進行反制等重大風險凸顯,應加強頂層設計,建立跨部門技術貿易管理機構,協調、統籌進出口管理尤其是出口管制工作。