環境不平等降低了居民幸福感嗎?

——基于中國綜合社會調查(CGSS)微觀數據的實證研究

張航燕,任昱昭,李佳佳

(1.中國社會科學院 工業經濟研究所,北京 100006;2.上海財經大學 公共經濟與管理學院,上海 200433;3.山西大學 經濟與管理學院,太原 030031)

一、引言

幸福是人們在對現實生活及人生價值進行主觀評價時產生的一種內心愉悅感,更是衡量一國福利水平的重要指標。古希臘哲學家亞里士多德曾強調幸福的“終極性和自足性”,認為人類的一切經濟行為都出自于對幸福的追求。十九大報告中也將“為中國人民謀幸福”作為共產黨人的最高覺悟和終極使命。但值得注意的是,在改革開放的40 年間,中國雖然實現了經濟騰飛,GDP 總量由1978 年的3600 億元增長到2020 年的101 萬億,但隨著經濟的快速發展,自然資源浪費、能源過度消耗等生態環境惡化問題日益突出;大氣污染、水土流失、森林銳減、生物多樣性破壞等問題層出不窮,對人類自身的生存與發展構成嚴重威脅,國民幸福感也呈現不增反降的趨勢。根據聯合國最新發布的《2023 世界幸福報告》,中國的幸福指數在137 個國家和地區中排名第64 位,國民幸福程度甚至低于20 世紀90 年代。那么,造成這種現象的原因是什么?中國為何會陷入“伊斯特林悖論”?值得進一步思考。

改革開放伊始,我國采取“優先東部”的發展戰略,中西部先天的環境資源優勢淪為東部地區經濟飛速發展的“墊腳石”,結果導致中西部地區長期陷入經濟發展和環境治理的困境中難以脫身;而且,近年來,一些東部的發達省份憑借其先發優勢,將高污染、高耗能產業向中西部轉移,致使當地生態環境持續惡化,環境不平等現象日益嚴峻。同時,隨著我國社會主要矛盾的改變,地區間不平衡不充分的發展問題愈發突出,環境不平等作為不平衡不充分發展在生態領域的集中體現,關系到我國區域發展、產業布局乃至社會主義和諧社會構建等多方面重大問題,激發了學術界廣泛的研究興趣。但在現實中,環境不平等卻剝奪了人們平等享有優美環境的權利,破壞了社會公平原則,因此,從環境不平等視角研究居民幸福感具有很大的理論與現實意義。

事實上,環境不平等會從多個維度降低居民的幸福感:一方面,根據亞當斯的公平理論,感知公平會對人們的態度和行為產生影響(Adams,1965),當人們感知到自己和他人所享受的環境福利和承擔的環境代價不一致時,就容易產生不公心理,進而引發社會矛盾,降低幸福感;另一方面,環境不平等和環境效率是對立統一的兩個方面。環境資源配置的公平與否不僅決定著環境效率的高低,還會與環境效率相互作用,共同推進社會的可持續發展,對人類福祉產生深遠影響(文同愛和李寅銓,2003)。此外,環境不平等還可能通過影響地區經濟增長和居民健康狀況等渠道影響居民幸福感。但遺憾的是,目前學術界對環境不平等問題的研究還不夠深入,未曾有學者就環境不平等與幸福感的關系展開實證性的探索。那么,環境不平等是否真的會對居民幸福感產生影響?這種影響是否存在區域和城鄉異質性?其背后的作用機制又是什么?這是本文將要深入研究的問題。

基于以上思考,本文通過將省級、城市數據與CGSS 微觀數據相匹配,在測度環境基尼系數的基礎上,采用Probit 和中介效應模型研究環境不平等對居民幸福感的影響路徑,旨在為揭開中國的“伊斯特林悖論”之謎提供新的研究視角,為新時代中國政府通過協調區域、城鄉發展,緩解環境不公問題來提高居民幸福感提供政策建議。

二、文獻綜述

幸福感的研究起源于20 世紀50 年代的積極心理學,但一直以來,源于心理學的情緒幸福感和社會學的認知幸福感占據了研究的主流地位。直到“伊斯特林悖論”的提出,才標志著幸福感經濟學正式誕生。之后,越來越多的學者傾向于用數量化的手段研究幸福感的影響因素。現有文獻中,影響居民幸福感的因素大致可以分為兩類:一類是微觀個體特征,主要包括性別、就業、受教育水平、健康狀態等(王鵬和吳愈曉,2023;陳少林和張明,2023;Mandi and Bansod,2023);另一類是宏觀變量,包括收入差距、政府支出、數字金融、社會資本等(侯玉波和葛梟語,2020;梅霞和楊檸澤,2023;劉浩杰和張廣勝,2022;張彤進和萬廣華,2020)。其中收入不平等一直都是學術界研究“伊斯特林悖論”的重要角度,但根據“相對剝奪效應”和“隧道效應”的觀點,收入不平等既可能通過“相對剝奪”的渠道降低居民幸福感,也可能通過“隧道效應”提升居民幸福感,即收入不平等對幸福感的影響主要取決于“相對剝奪效應”和“隧道效應”的權衡對比,且存在一定的不確定性。因此,從其他角度對幸福悖論做出解釋,便成為題中應有之義。

近年來,隨著環境污染的日益加劇及產業結構調整和經濟轉型過程中帶來的污染轉移,環境不平等問題愈發嚴重,這不僅與綠色協調可持續的發展理念相悖,而且剝奪了人們的環境福利,可能成為導致各地區陷入幸福悖論的重要因素,因此,國內外學者從不同視角研究了環境不平等。環境不平等是“環境公平”的對立面,而環境公平的概念真正形成于1982 年爆發于美國的一場針對有毒廢棄物填埋選址的群眾性抗議活動。此后,環境公平便逐漸走進學術界的研究視野,并成為一個跨學科的綜合性研究領域(馬纓,2003)。經文獻梳理發現,國內外學者對環境公平的研究主要集中在環境不平等的定義、測度和成因三個方面。盡管國內學術界對環境公平的定義尚未形成統一意見,但相對而言,鐘茂初和閆文娟(2012)的詮釋較為全面,即環境公平要保證社會中的各個群體在環境收益和污染承擔上的成本對等與主體一致。對于環境不平等的測度。由于學術界在環境不平等領域還未形成一套系統的研究體系,因此,借用收入差距的理論對環境公平進行測度是一種行之有效的辦法。根據收入差距的測度方法,王金南等(2006)提出了資源環境基尼系數的概念并將綠色貢獻系數作為不公平的判斷依據,發現我國的不公平因子主要集中在西部欠發達地區。邱俊永等(2011)在測算各國間二氧化碳排放的公平性時,根據實際情況建立了包括人口、國土面積、生態生產性土地面積和當前化石能源探明儲量在內的綜合性評價指標,豐富了基尼系數的測算方法。總體來看,在環境不平等的測度中,洛倫茲曲線、基尼系數、泰爾指數等是重要的研究工具,且國內研究大多將省級間、區域間和區域內的環境不平等作為研究對象,而對省份內部環境不平等的衡量則有所忽視。也有學者分析了環境不平等的成因。1987 年發表的聯合教會(UCC)第一次使用全美范圍內的數據進行研究,發現種族是影響環境污染分布最重要的原因(Chavez,1987)。Danels 和Friedman(1999)則研究了收入對環境污染分布的影響,發現相較于低等收入和高等收入地區,中等收入地區承擔的環境污染風險最大。但受到社會制度、文化背景等因素影響,種族和收入并非是導致中國環境不平等的主要原因,或者說種族和收入因素在中國有著不同的體現(Ma,2010)。張亞麗和項本武(2022)研究發現中國的排污交易權機制是影響地區環境不平等程度的一個因素。還有學者采用基于回歸方程的shapley 分解法,定量研究了各個因素對環境不平等的貢獻率大小(丁冠淇和王斌,2020)。

一直以來,生態環境與幸福感的關系在學術界占據著重要地位。許多學者通過實證研究均論證了生態環境惡化會損害居民幸福感(武康平等,2015;石華平和易敏利,2020)。但鮮少有學者在環境污染的基礎上,進一步研究環境不平等對幸福感的影響。事實上,環境不平等通過影響很多其他因素進而影響幸福感,其中,經濟增長和健康狀況是兩個重要渠道。一方面,環境不平等作為經濟發展的自然產物,必然與之存在密不可分的聯系。在我國,不同地區在經濟發展、產業結構上存在極大的不平衡,且往往是經濟發展較為落后的地區承擔了更多環境污染的代價。這時,環境污染就會通過健康狀況、環境規制和勞動力供給等途徑制約經濟發展,致使當地陷入“環境-貧困”陷阱(Yang and Zhang,2018;李佳,2014)。而經濟增長是一個整體概念,絕不僅針對于個別地區,因此地區間經濟發展水平差距的擴大勢必會導致整體經濟增速下滑,最終對居民幸福感產生負面影響;另一方面,環境不平等也會通過影響城鄉居民健康狀況影響幸福感。從社會心理的角度看,當人們在與他人的比較中發現自己處于不利地位時,會產生不滿、焦慮等心理,從而導致心理不健康、幸福感降低;從相對剝奪的解釋看,在一定程度上,環境不平等的本質是少數強者對弱者利益的剝奪。一些在經濟上處于不利地位的群體由于收入偏低,只能居住在環境質量較差的社區,且無法得到充分的醫療保障;再加上他們文化水平有限,只能從事高污染行業的工作,這些工作不僅工資低且損害了他們的身體健康。因此,在收入水平偏低和健康受到威脅的雙重作用下,這些人極易陷入所謂的“環境健康貧困”陷阱①“環境健康貧困”陷阱具體指“環境污染損害身體健康-降低勞動能力-降低收入水平-健康狀況惡化”。。長此以往,這不僅會對他們的健康造成極大損害,還可能通過“代際復制”的方式降低全體國民的健康素質(陸文聰和李元龍,2009),最終降低幸福感。因而,環境不平等會通過制約地區經濟增長、損害居民健康狀況的途徑影響居民幸福感。

綜上所述,理論界對于幸福感和環境不平等的單獨研究比較豐富,但對環境不平等與居民幸福感之間作用關系的研究相對匱乏。盡管有學者已經注意到環境不平等的重要意義,并認為在生態環境與幸福感的研究中,考慮環境污染的不公平性將更有助于理解其中的內在邏輯和機理(黃永明和何凌云,2013),卻始終沒有學者對此展開實證分析,對影響機制的研究更是少之又少。因此,相較于已有研究,本文的邊際貢獻主要表現在如下三個方面:①在研究視角上,以往學者在從生態環境角度出發,對居民幸福感的影響因素進行分析時,往往只考慮了環境污染或環境規制,而沒有進一步分析當環境污染分布不均即出現環境不平等現象時會對幸福感造成怎樣的影響。對此,本文將2017 年CGSS 微觀數據與各省份的環境基尼系數相匹配,探究了環境不平等與幸福感的關系,豐富了幸福感領域的研究內容。②在研究層次上,現有關于環境不平等的研究主要集中在國家間的環境不平等、省級間的環境不平等及區域間的環境不平等方面,尚缺乏對省份內部環境不平等的研究。對此,本文在利用基尼系數完成對我國2003—2019 年省級間環境不平等的測度以外,還基于城市數據對2019 年各省份內部的環境不平等進行了測度,從時間和空間兩個維度把握我國環境不平等的演變及分布規律。③在作用機制上,根據基準回歸結果可知,環境不平等對居民幸福感有顯著影響,因此對環境不平等影響幸福感的作用機制進行分析就顯得十分必要。本文通過構建交互效應模型和中介效應模型,對經濟增長、健康狀況兩個變量在環境不平等影響幸福感路徑中所發揮的作用進行了深刻解讀,并使用Bootstrap 法對中介效應的回歸結果做出檢驗,保證了結果的穩健性。

三、環境不平等的測度及時空演變分析

(一)環境不平等的測度

在現有文獻中,盡管絕對指標和相對指標均可實現不平等的度量,但由于絕對指標常受制于量綱影響,學者們更傾向于使用相對指標來解決不平等的測度問題,以期得到更為準確的結論。常見的相對指標主要包括基尼系數、廣義熵指數和阿特金森指數等,其中,基尼系數的應用十分廣泛。雖然最開始時基尼系數的提出只是為了衡量收入分配的公平與否,但由于它使用起來比較直觀、方便,近年來逐漸被一些學者應用到其他領域的研究當中。因而,本文類比收入不平等,參照劉榮增和何春(2021)的做法,根據基尼系數的幾何意義推導出計算公式為

其中:EPi為省份i的某一工業污染物排放量;為累計到第i組的工業污染物排放量;EPc為全國的某一工業污染物排放總量;Gi為省份i的地區生產總值;Gc為全國生產總值;IGini為環境基尼系數,衡量了省份i關于某工業污染物排放差異程度的高低,即環境不平等程度。本部分相關數據主要來源于《中國統計年鑒》和《中國城市統計年鑒》,部分缺失數據通過查閱地方統計年鑒和統計公報彌補。

(二)時間演進分析

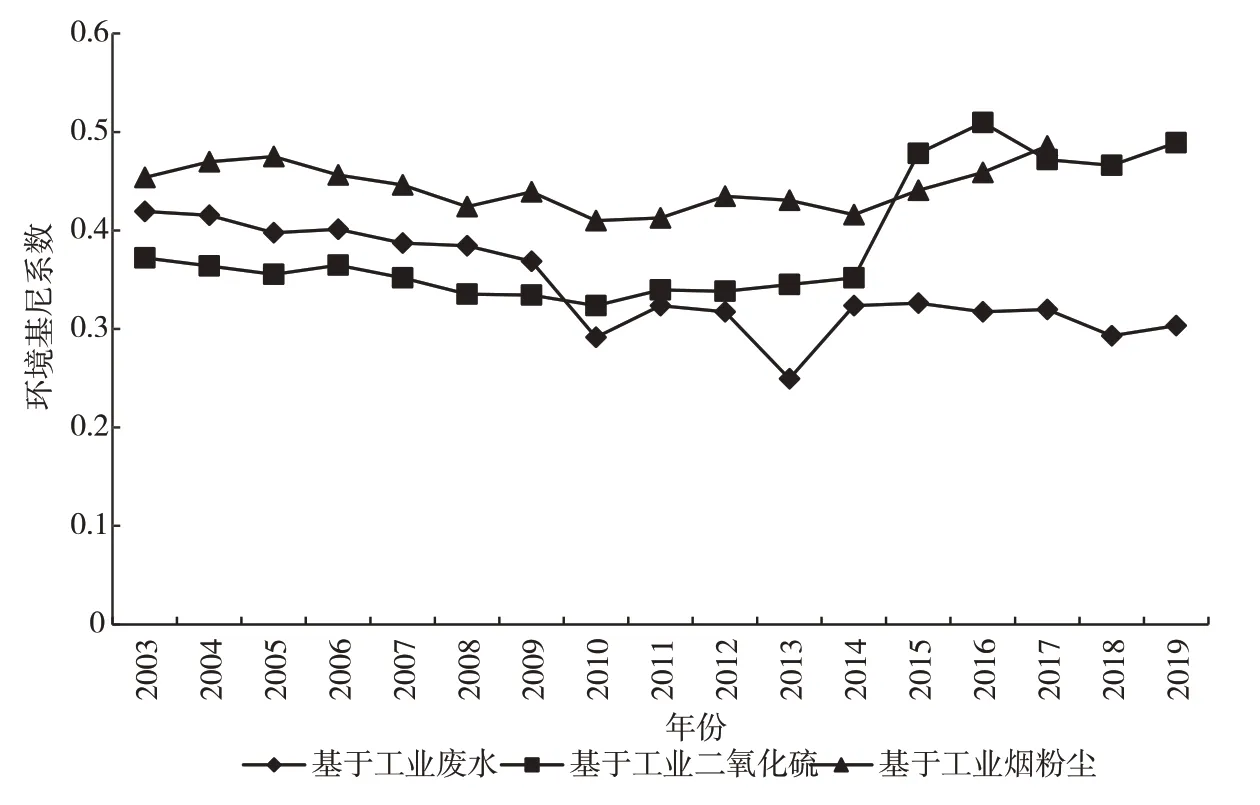

本文選擇工業廢水、工業二氧化硫和工業煙粉塵的排放不平等作為研究對象。這是因為不同污染物在性質上存在較大差異,可能導致對人類的影響也有所區別。此外,相較于工業固體廢棄物,工業廢水和工業廢氣的流動性更強且更易造成二次污染,對人類的影響更大,故本文選取工業廢水、工業二氧化硫、工業煙粉塵的排放量數據,根據式(1)測算基尼系數如圖1 所示。

圖1 2003—2019 年中國工業廢水、工業二氧化硫、工業煙粉塵排放的不平等測度

整體上看,我國2003—2019 年環境基尼系數數值偏大,即環境不平等問題突出,但在不同污染物的測度下,基尼系數的變化趨勢不同,其中基于工業廢水、工業二氧化硫的基尼系數變化幅度較大,而基于工業煙粉塵基尼系數的變化則相對平坦。從數值大小上看,大多數年份的工業煙粉塵基尼系數>工業二氧化硫基尼系數>工業廢水基尼系數,即相對于工業廢水和工業二氧化硫,各省市間工業煙粉塵的排放差異更為明顯;但2015 年以后,工業二氧化硫基尼系數呈現出超過工業煙粉塵基尼系數的趨勢。從變化趨勢上看,基于工業煙粉塵測度的基尼系數的變化趨勢最為穩定,基本處于0.40~0.50 的范圍內波動。這說明我國工業廢水排放的不平等程度較低,而工業廢氣排放的不平等程度較高。

(三)空間格局分布

為把握我國環境不平等的空間分布特點,本文用各省地級市的工業污染物排放量與對應的生產總值,計算了2019 年省級層面基于工業廢水、工業二氧化硫、工業煙粉塵的基尼系數。由于北京、上海、天津、重慶為直轄市,青海的地級市數量過少,山西、內蒙古、安徽存在較大的數據缺失,故予以剔除。

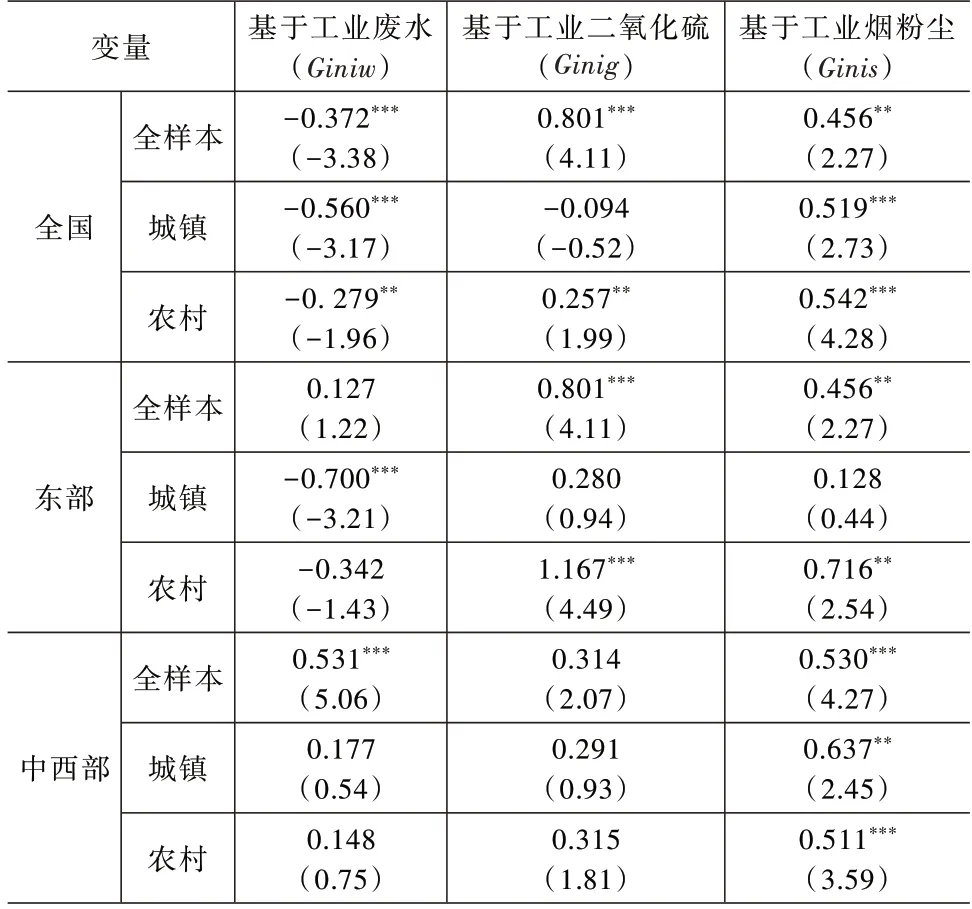

根據式(1),本文測算得到全國23 個省份的環境基尼系數見表1,結果發現:我國的環境不平等程度不僅在不同區域上差異明顯,且在各區域內部也存在較大差異;此外,不同污染物測度下基尼系數的空間分布特點不同,其中工業二氧化硫和工業煙粉塵作為工業廢氣的典型代表,在空間分布結構上相似程度較高。

表1 2019 年省級基于工業廢水、二氧化硫和煙粉塵的基尼系數

就工業廢水基尼系數而言,盡管東部地區各省份間差距較大,同時囊括了基尼系數最小的海南省和基尼系數最大的福建省,但整體上仍高于中西部地區;中部地區的環境不平等程度整體上相對偏低;西部地區的環境不平等則呈現出明顯的南北特點,其中西北地區(包括陜西、甘肅、寧夏和新疆)的環境不平等程度整體偏低,而西南地區(包括四川、貴州、云南和西藏)的環境不平等程度整體偏高。就工業二氧化硫基尼系數而言,東部地區除遼寧、山東、廣東和海南以外的環境不平等程度普遍偏低;中部地區除湖南省以外,其余地區的環境不平等程度也偏低;而西部地區的環境不平等程度則普遍偏高,其中,四川和陜西的二氧化硫基尼系數最高,即工業二氧化硫的排放差異最大。同理,對于工業煙粉塵基尼系數,東部地區除遼寧、河北、山東、廣東和海南以外的環境不平等程度均偏低;中部地區除湖南、吉林和黑龍江以外的環境不平等程度均偏低;西部地區除西藏和云南以外,環境不平等程度較高。綜合來看,工業廢水基尼系數較高的地區主要集中在東部地區,而工業廢氣基尼系數較高的地區主要集中在西部地區,且各省份在工業廢水排放上的差異明顯小于工業廢氣的排放差異。究其原因,可能是因為西部地區的經濟發展水平較低,正處于工業化發展的前期階段,故產生較多的廢氣污染物,且不同省市之間差距大,結果導致工業廢氣基尼系數偏高。

四、數據、變量與計量模型

(一)基準回歸模型

參照Clark 等(2008)提出的幸福決定函數,本文分析環境不平等對居民幸福感影響的實證模型設定如式(2)所示。

其中:j為省份;i為個體;被解釋變量Happinessij為j省第i個人的幸福感,問卷中對應的具體問題為“總的來說,您覺得您的生活是否幸福?”,被調查者根據主觀意愿在數字1~5 進行選擇;Ginij為j省的環境不平等程度;Xij為影響居民幸福感的一系列微觀個體特征;Yj為影響居民幸福感的宏觀經濟變量;εij為隨機誤差項。考慮到幸福感是一個有序響應變量,選擇有序probit 模型進行回歸。在該模型中,回歸系數β并不直接反映環境不平等對居民幸福感的具體影響程度,僅反映二者之間的關系。

(二)調節效應模型

為深入探究環境不平等對居民幸福感的影響,以及健康狀況、經濟增長是否在該影響過程中發揮調節作用,本文構建了交互效應模型。由于自評健康在表征健康狀況時的優勢更能契合環境與健康關系研究的需要(祁毓和盧洪友,2015),故選擇自評健康(Health)為衡量指標,在CGSS 調查問卷中對應的問題是:“您覺得您目前的身體健康狀況是?”,被調查者根據主觀意愿選擇“1=很不健康,2=比較不健康,3=一般,4=比較健康,5=很健康”。對于經濟增長,選擇經對數處理后的人均GDP 作為衡量指標,記作Pgdp。另外,本文還對交乘項Ginij × Healthij、Ginij × Pgdpj進行中心化處理以避免多重共線性可能帶來的估計偏誤。據此,構建交互效應模型為

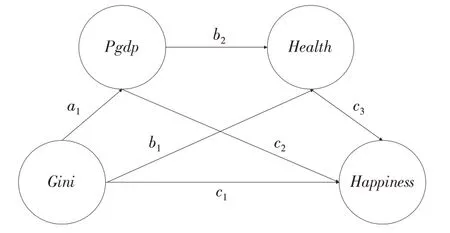

(三)中介效應模型

在調節效應檢驗的基礎上,為進一步探究是否存在環境不平等通過經濟增長和健康狀況影響幸福感的路徑,本文構建了中介效應模型。另外,考慮到經濟增長是人類健康水平提高的根本保證,它能通過改善居民生活質量、促進衛生技術進步、加大公共衛生投入等方式使居民健康狀況得到明顯好轉(Egger,2009),即環境不平等可能通過抑制地區經濟增長進而損害居民健康狀況的方式降低幸福感。因此,本文參照Baron 和Kenny(1986)、方杰等(2014)的研究方法,繪制了鏈式多重中介模型來刻畫環境不平等對幸福感的影響路徑如圖2 所示。

圖2 環境不平等影響幸福感的鏈式多重中介模型

相較于單一中介模型和平行多重中介模型,鏈式多重中介模型不僅可以在控制一個中介變量的情況下判斷另一個中介變量的影響,而且將中介變量之間的相互作用納入考慮范圍,大大提高了檢驗結果的可靠性。據此,本文建立鏈式多重中介模型為其中:Pgdpj和Healthij為中介變量;Pgdpj為省份i的人均GDP,用于衡量經濟增長;Healthij為省份i第j個人的健康狀況。式(5)~式(7)列出了環境不平等通過經濟增長、健康狀況兩個中介變量,三條中介路徑影響幸福感的回歸方程。其中和分別為影響經濟增長、健康狀況的微觀變量;和分別為影響經濟增長、健康狀況的宏觀變量和為隨機誤差項;特定路徑的中介效應為a1c2、b1c3和a1b2c3;總體中介效應為a1c2+b1c3+a1b2c3;直接效應為c1;總體效應為a1,且該值在理論上等于直接效應和總體中介效應之和。根據依次檢驗法,若c1顯著,則證明存在直接效應;若a1c2顯著,說明經濟增長在環境不平等對幸福感的影響中起中介作用,記為路徑1;若b1c3顯著,說明健康狀況在環境不平等對幸福感的影響中起中介作用,記為路徑2;若a1b2c3顯著,說明經濟增長和健康狀況在環境不平等對幸福感的影響中起鏈式中介作用,記為路徑3。

(四)數據來源與描述性統計

核心變量:居民幸福感。在CGSS 中對應的問題是“總的來說,您覺得您的生活是否幸福?”,要求被調查者在數字1~5 進行選擇,其中1 代表“非常不幸福”、2 代表“比較不幸福”、3 表示“說不上幸福不幸福”、4 表示“比較幸福”、5 表示“非常幸福”。

解釋變量:基尼系數。根據式(1),計算出2017 年各省區基于工業廢水(Giniw)、工業二氧化硫(Ginig)、工業煙粉塵(Ginis)的基尼系數。

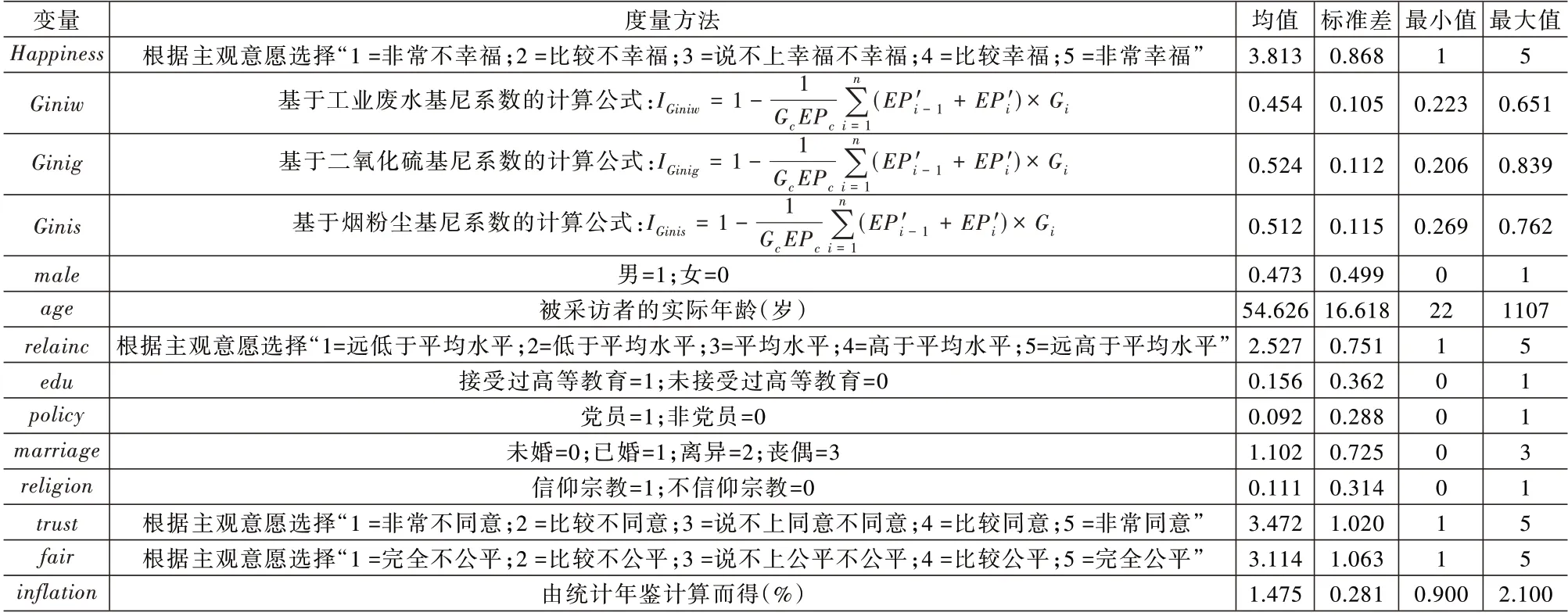

控制變量:居民微觀個體特征和省級宏觀經濟變量。微觀個體特征指標(Xij)包括:性別(male)、年齡(age)、年齡的平方(age2)、相對收入(relainc)、受教育程度(edu)、政治背景(policy)、婚姻狀態(marriage)、宗教信仰(religion)、社會信任感(trust)和社會公平感(fair)。考慮到中年人在承受了更大的工作壓力和家庭壓力后,幸福感會比青少年和老年人偏低,故在模型中引入年齡的平方項(age2);模型使用居民的相對收入衡量收入水平,這是因為Abramovitz 等(1974)、官皓(2010)等多位學者的研究均顯示,相對收入對居民幸福感有顯著的積極影響而絕對收入與幸福感的關系卻并不顯著,故本文選取相對收入作為控制變量之一。宏觀經濟變量(Yj)選用對居民幸福感影響最大的通貨膨脹率(inflation),上述變量的具體含義見表2。

表2 描述性統計結果

本部分使用的居民微觀調查數據來自2017 年的中國綜合社會調查(China General Social Survey,CGSS)。CGSS 調查數據每兩年收集一次,最新為2017 年,2017 年CGSS 數據的調查范圍覆蓋了全國28 個省份(因數據缺失,不包括海南、新疆、西藏及港澳臺地區),共計12582 個觀測值,涉及784 個變量。基于該數據集,剔除掉變量缺失、回答“不知道”和拒絕回答的樣本點后,得到涵蓋23 個省份的9565 個觀測值,研究樣本具有一定代表性。模型中主要變量的度量方法和描述性統計的結果見表1,我國居民幸福感的均值為3.81,總體上接近于“比較幸福”,但距離“非常幸福”仍存在較大差距;Giniw、Ginig、Ginis的平均值均超過0.4,表明我國各省份內部的環境不平等程度較高。控制變量的統計結果顯示,男性占比47%,接受過高等教育的占比16%,黨員占比9%,有宗教信仰的占比11%,平均年齡為54 周歲。人們對社會的信任感和公平感不高,均值分別為3.47 和3.11,說明社會的信任度和公平度還有待提高。各省區的通貨膨脹率處于0.90~2.10,整體上偏低,說明我國尚不存在嚴重的通貨膨脹問題。

五、實證回歸結果

(一)基準回歸結果

為避免由多重共線性問題帶來的估計結果偏誤,在回歸之前,本文進行了相關檢驗。結果表明基準模型中所有自變量之間的相關系數均低于0.51,且方差膨脹因子(VIF)的均值都小于2.00,因而該模型不存在嚴重的多重共線性問題。

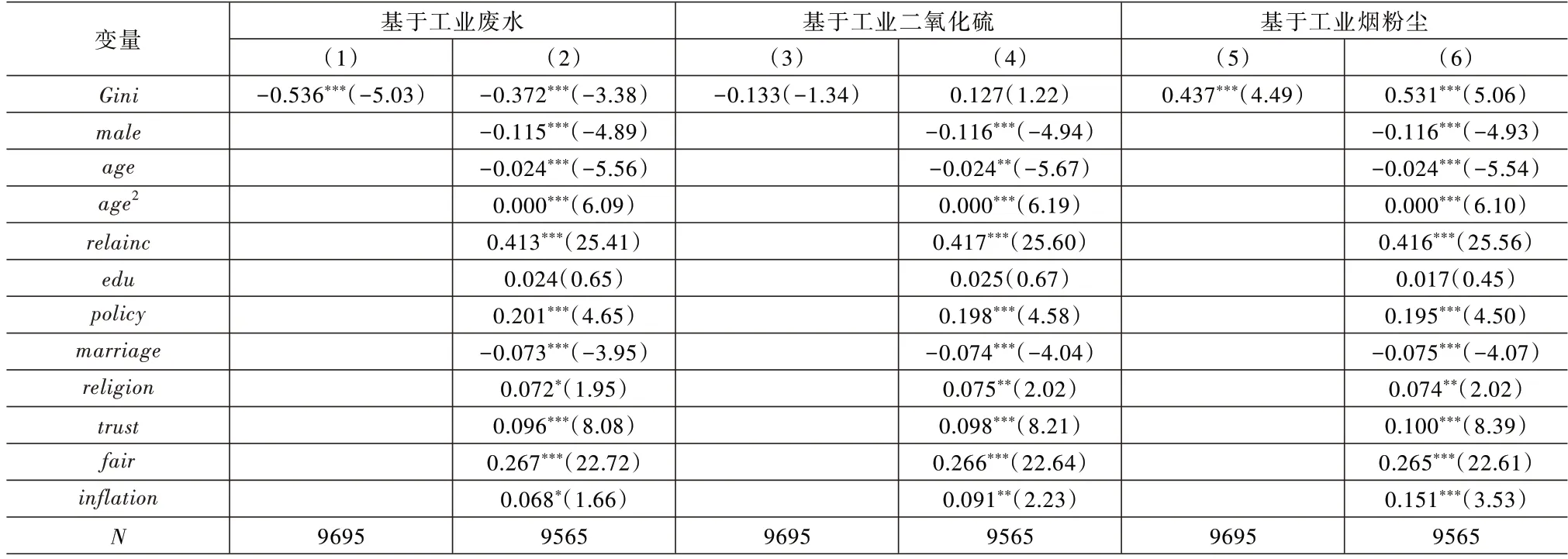

根據前述實證模型,運用STATA16.0 軟件對環境不平等與居民主觀幸福感關系進行回歸,表3 中模型(2)、(4)、(6)分別為基于工業廢水、工業二氧化硫、工業煙粉塵測度下的環境不平等對幸福感的回歸結果。由模型(2)可知Giniw的回歸系數在1%的水平上顯著為負,說明工業廢水測度下的環境不平等與居民幸福感之間存在顯著的負向關系。由模型(4)可得,Ginig的回歸系數不顯著,即工業二氧化硫測度下的環境不平等對居民幸福感不存在顯著影響。同理,由模型(6)可知,Ginis的回歸系數在1%的水平上顯著為正,說明工業煙粉塵測度下的環境不平等與居民幸福感之間存在顯著的正向關系。這似乎與人們的常規認識相矛盾,環境不平等除了會對居民幸福感造成顯著的消極影響外,還存在無顯著影響和產生顯著積極影響的情況。對此,本文推測原因如下:第一,人們對于環境污染物存在著一定的認知差異。相較于工業廢氣,工業廢水通常與居民飲用水質量、水污染等問題相關,直接會引起居民對于自身健康和環境安全的擔憂,從而產生更為負面的環境認知。因此,工業廢水排放的不平等會顯著地降低居民幸福感,但工業廢氣則由于公眾對其影響的感知更為溫和,并未表現出負向影響。第二,考慮到不平等主要損害的是劣勢群體的幸福感。而根據前文分析可知,我國的環境不平等主要體現在工業廢氣方面,且主要集中在西部地區,因此對處于空氣質量較好地區的居民來說,可能會從與環境質量較差地區的比較中獲得喜悅感。當這一地區居民占據的比重逐步擴大時,基于工業廢氣測度的環境不平等與幸福感之間就會呈現出正相關關系。第三,政府的監管和治理也會影響基于不同污染物測度的環境不平等與居民幸福感的關系。近年來,政府對霧霾治理的重視程度不斷提高,并取得了較為顯著的政策效果。逯進等(2020)在研究中也發現從工業污染物的排放來看,“文明城市”評選對于工業二氧化硫排放的治理效果最好。因此工業廢氣排放的不平等未對居民幸福感產生顯著的負面作用。

表3 基準回歸結果

關于微觀個體變量,性別的回歸系數在1%的水平上顯著為正,這可能是因為大多中國女性承擔著工作和家庭的雙重壓力,所以幸福感比男性偏低;年齡的二次項系數顯著為正且一次項系數顯著為負,表明年齡與幸福感之間呈U 型關系,這是因為人步入中年后,將面臨一生中最大的生活壓力和責任擔當,導致幸福感跌落谷底;相對收入的回歸系數均顯著為正,較高的相對收入會給人們帶來一定的成就感和滿足感,從而有助于幸福感的提高;受教育程度對幸福感有正向影響但不顯著,這可能是因為隨著高等教育的普及,人們的教育水平普遍得到提高,教育回報率呈現邊際遞減趨勢,因此受教育程度對居民幸福感的影響不再顯著;政治背景的回歸系數均顯著為正,這是因為在一定程度上,黨員身份象征著較為豐富的政治資本與社會資本,故幸福感高于非黨員(陳釗等,2012);婚姻狀態的回歸系數均顯著為負,可能是居民婚后需承擔的家庭經濟壓力越來越重所導致的;宗教信仰的回歸系數均顯著為正,宗教信仰可以在人受到磨難與挫折時,給予心靈上的慰藉和精神上的寄托,從而有助于幸福感的提高(雷衛,2016);社會信任感和社會公平感的回歸系數均為正(邢占軍和張干群,2019)。伴隨著人們物質生活水平的不斷提高,人們更加注重非物質層面的精神需求,而社會信任感和社會公平感作為社會凝聚的重要組成部分,對構建和諧社會、提高人民福祉意義重大。關于宏觀經濟變量,通貨膨脹率對幸福感的影響顯著為正,這與高通貨膨脹率會通過降低人們的購買力進而降低幸福感的傳統認知相異,這可能是因為我國的通貨膨脹率普遍偏低,而溫和的通貨膨脹對人民消費、企業生產擴大和經濟發展有一定的刺激作用,從而提高了居民幸福感。

(二)異質性檢驗

當前中國“不平衡不充分發展”的問題突出,主要體現在區域差異和城鄉差異上,由于不同地區間經濟發展水平及環境污染程度存在較大差異,所以居民對環境不平等的態度可能不盡相同。對此,本文從區域和城鄉兩個維度劃分樣本,檢驗環境不平等對幸福感的影響是否具有區域和城鄉異質性(表4)。

表4 異質性檢驗結果

就城鄉異質性而言,Giniw對城鄉居民幸福感的影響均顯著為負,且表4 中模型(1)系數的絕對值大于表3 中模型(2)的系數絕對值,說明工業廢水測度下的環境不平等對城鎮居民幸福感的作用更加明顯;而Ginig對農村居民幸福感有顯著的負向影響,且顯著性水平達到5%,但與城鎮居民幸福感不存在顯著關系;Ginis對城鄉居民的影響均顯著為正,且農村居民的回歸系數大于城鎮居民,說明工業煙粉塵測度下的環境不平等對農村居民幸福感的影響更為顯著。總體來看,工業廢水排放的不平等對城鎮居民的影響較大而工業廢氣排放的不平等對農村居民的影響較大,說明不同污染物對居民幸福感的影響存在差異。

就區域異質性而言,對于東部地區的居民,Giniw、Ginig和Ginis均發揮了顯著作用,且Giniw的系數絕對值比全國樣本中的系數絕對值還要大,充分表明在工業廢水的測度下,環境不平等與東部居民幸福感的關系更為突出。這是因為東部地區經濟發達,相較于物質層面人們在精神層面的需求更大,所以對環境不平等的容忍度較低,渴望不同群體能公平享受從環境中得到的好處。對中西部的居民來說,工業廢水測度下的環境不平等對幸福感無顯著影響,而工業廢氣測度下的環境不平等對幸福感有顯著的正向影響。這是因為當前中西部的大多地區仍處于以犧牲環境為代價換取經濟增長的階段,在通過聚集資源來提高經濟效益的目標驅使下,必然會帶來環境不平等問題。但與東部居民相比,中西部居民更看重收入增加帶來的幸福感提升,故環境不平等可能以經濟增長的形式提高幸福感。

通過對不同區域下的環境不平等對不同區域下城鄉居民影響的對比發現,在工業廢水的測度下,無論是城鎮居民還是農村居民,環境不平等對東部地區居民幸福感的影響均大于對中西部地區居民的影響;在工業二氧化硫的測度下,環境不平等只對東部農村居民幸福感的影響顯著;在工業煙粉塵的測度下,無論是東部地區還是中西部地區,環境不平等對農村居民幸福感的影響均大于對城鎮居民的影響。

六、影響機制檢驗

根據基準回歸的結果可知,環境不平等對幸福感有顯著影響,那么,環境不平等是通過怎樣的作用機制對居民幸福感產生影響的?健康狀況、經濟增長對幸福感的影響如何?它們在環境不平等影響幸福感的過程中發揮了怎樣的作用?針對上述問題,本文分別進行了調節效應檢驗和中介效應檢驗。

(一)調節效應檢驗

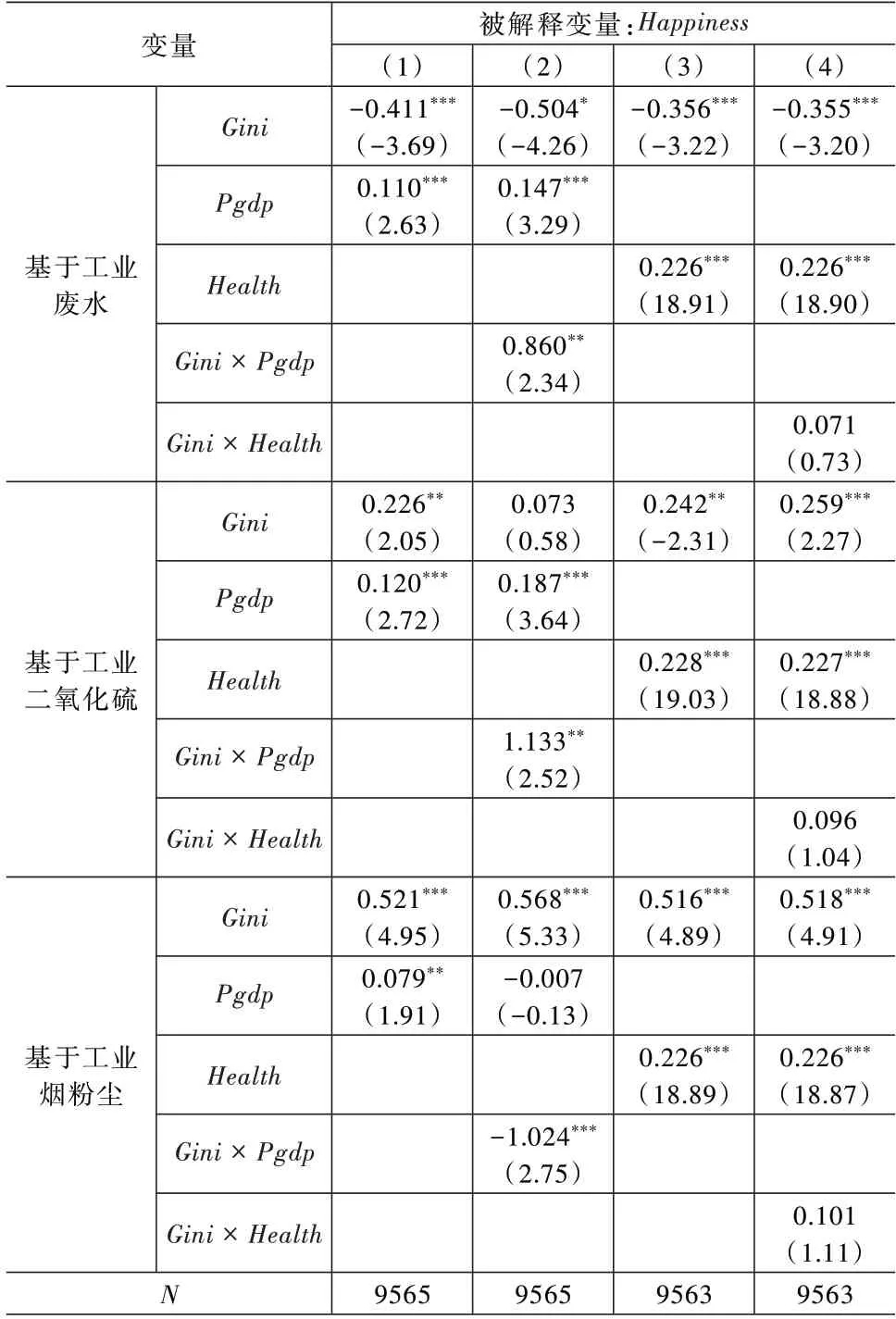

首先將經濟增長作為控制變量加入模型中,結果顯示經濟增長對居民幸福感的提高有顯著的積極作用。然后,對比表3 和表5 的回歸結果,可知在加入經濟增長變量后,Giniw和Ginig的回歸系數仍顯著,且系數絕對值變大;而Ginig的系數則由不顯著變為顯著。從計量的角度來看,系數大小或顯著性的變化是環境不平等與經濟增長相互作用的結果,即經濟增長可能會在環境不平等影響幸福感的過程中發揮作用。最后,將環境不平等與經濟增長的交互項加入模型中,發現交互項的系數均顯著,證實了經濟增長的調節作用的確是存在的。具體而言,Giniw和Ginig與經濟增長的交互項系數為正,說明在環境不平等程度相同時,經濟增長速度快的地區的居民幸福感更高。同理,本文對健康狀況的調節作用進行檢驗。首先,對居民的健康狀況進行控制,回歸結果表明,健康狀況對幸福感有顯著的正向影響,且顯著性水平達到1%。其次,通過對比表3 和表5,觀察在加入健康狀況后環境不平等對幸福感的影響是否發生改變。結果顯示,加入健康后,Giniw和Ginis盡管仍具備統計上的顯著意義,但系數的絕對值下降,而Ginig的系數由不顯著變為顯著,表明健康有可能是環境不平等影響幸福感的作用機制。最后,在模型中加入環境不平等與健康的交互項,檢驗調節效應是否存在。表5 的結果顯示交互項的系數均不顯著,說明環境不平等對幸福感的影響不取決于居民健康狀況的好壞,即便是對于健康素質良好的居民,環境不平等也是影響其幸福感的一個重要因素,因此環境不平等問題應當得到更多的關注。

表5 調節效應檢驗結果

(二)中介效應檢驗

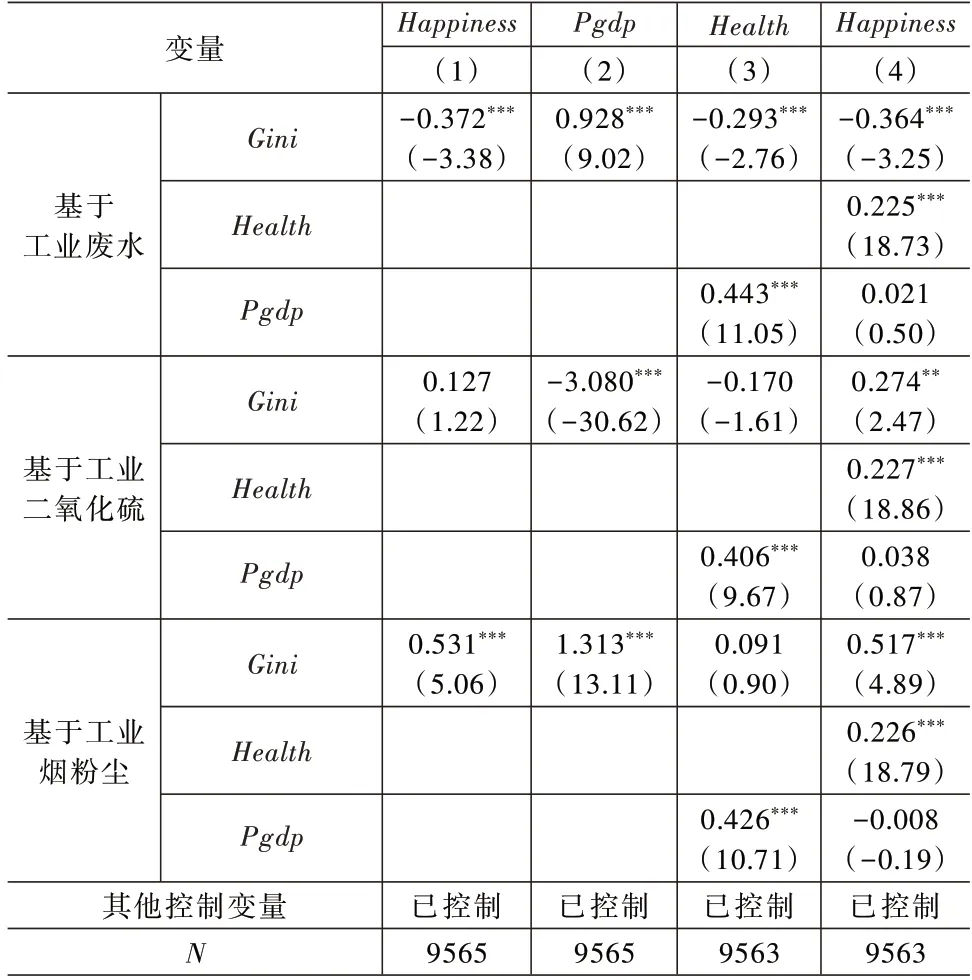

在對經濟增長和健康狀況的調節作用進行分析后,本文進一步檢驗中介作用的存在。首先,分析Giniw與幸福感之間的關系。從路徑1 看,環境不平等由經濟增長(Pgdp)影響幸福感的中介效應為模型(2)中Giniw的系數0.928 與模型(4)中Pgdp的系數0.021 的乘積,該值為0.020 但不顯著;從路徑2 看,環境不平等由健康狀況(Health)影響幸福感的中介效應為模型(3)中Giniw的系數-0.293 與模型(4)中Health的系數0.225的乘積,該值為-0.066 且在1%的水平上顯著,說明環境不平等通過降低居民的健康狀況來降低幸福感的路徑是存在的。同理,從路徑3 看,環境不平等由經濟增長和健康狀況的鏈式中介效應為0.092 且在1%的水平上顯著②此處的0.092 為表6 中模型(2)的系數0.928、模型(3)中的系數0.443 和模型(4)中的系數0.225 的乘積。下文中關于中介效應的計算步驟與此處相同,故不再予以描述。,這表明環境不平等會通過促進經濟增長進而改善居民健康狀況的方式對幸福感產生正向影響。為什么環境不平等程度的擴大會帶來經濟增長?經查閱相關資料后,本文認為這源于在整體經濟的發展過程中,由于各地區的經濟發展水平和產業結構差異較大,一定程度上存在著勞動分工和產業互補,故一味地追求絕對的環境平等反而會制約經濟的進一步增長,不利于居民幸福感的提高。此外,對比路徑1 和路徑3可知,在環境不平等對幸福感的影響過程中,經濟增長完全是通過改善居民的健康狀況來發揮作用的,且在三條路徑中,路徑3 的中介效應占比最大。探討完中介效應后,對直接效應進行分析:模型(4)中Giniw的系數為-0.364 且在1%的水平上顯著,說明基于工業廢水測度的環境不平等對居民幸福感具有顯著的負向影響。

表6 中介效應的依次檢驗法

其次,按照相同的方法和計算步驟,對工業二氧化硫和工業煙粉塵測度下的環境不平等與幸福感之間的關系進行分析。在Ginig的測度下,路徑1 發揮的中介效應為-0.117 但并不顯著;路徑2 發揮的中介效應為-0.039 且不顯著,即此時健康狀況并非是環境不平等影響幸福感的中介變量;路徑3 發揮的鏈式中介效應為-0.284 且在1%的水平上顯著,說明環境不平等會通過阻礙經濟增長進而損害居民健康狀況的方式對幸福感產生負向影響。但環境不平等對幸福感的直接影響為0.274 且在5%的水平上顯著,故在兩種相反影響的作用下,此時環境不平等對居民幸福感不存在顯著影響。

同理,在工業煙粉塵的測度下,路徑1 發揮的中介效應為-0.011 且不顯著;路徑2 發揮的中介效應為0.021 也不顯著;但路徑3 發揮的鏈式中介效應為0.126 且在1%的水平上顯著,說明環境不平等會通過促進經濟增長而改善居民健康狀況的方式提高居民的幸福感,并且環境不平等對幸福感的直接影響在1%的水平上顯著為正。對比工業二氧化硫和工業煙粉塵的回歸結果,發現工業廢氣測度下環境不平等對幸福感的直接影響均是正向顯著的,即環境不平等不僅可以通過經濟增長來促進幸福感,其本身對幸福感也有積極影響,表明“隧道效應”理論在環境領域是存在的。

通過以上分析,不難得出下述結論:①無論是在工業廢水、工業二氧化硫還是工業煙粉塵的測度下,環境不平等與幸福感的關系均是顯著的。表3 中關于Gini對幸福感無顯著影響的結論是“遮掩效應”的作用結果(溫忠麟和葉寶娟,2014)。②只有在工業廢水的測度下,環境不平等對健康有顯著的負向影響且健康在環境不平等對幸福感的影響中起中介作用,而工業二氧化硫和工業煙粉塵測度下的環境不平等與健康之間不存在顯著關系。這也印證了前文提及的環境認知差異,即工業廢水與居民健康之間的關系更為密切。③環境不平等對經濟增長既存在顯著的積極影響也存在顯著的消極影響;而經濟增長所發揮的中介作用主要是通過健康狀況來實現的,即經濟增長和健康狀況的鏈式中介效應在三條路徑中最為重要。此外,機制檢驗的結果表明,基于不同污染物測度的環境不平等對幸福感的影響與經濟發展水平緊密相關。由于經濟發展總是伴隨著工業污染物的產生,故在一定的時間范圍內,人們會將工業排放視為經濟繁榮的標志,從而提高了幸福感。

七、穩健性檢驗

為保證實證結果具有較高的穩健性和可靠性,本文首先采用替換模型的方法對基準回歸結果進行檢驗,然后根據Bootstrap 法的原理,使用SPSS 軟件對中介效應的回歸結果進行了檢驗。

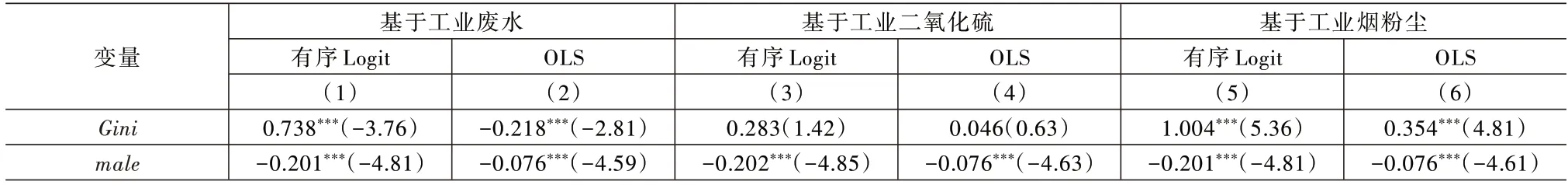

(一)替換模型的穩健性檢驗

在幸福感的研究中,Ferrer-i-carbonell 和Frijters(2004)最先指出只要建立在回歸方程設定正確的基礎上,不論是將居民幸福感視作用于普通最小二乘回歸(OLS)的連續變量,還是視作用于Ordered Probit 或Ordered Logit 回歸的序數變量,都不會對最后實證結論的得出造成根本影響,即系數的方向與顯著性能夠保持高度一致,只是在系數數值上略有差異。因此,本文給出了OLS 模型和Ordered Logit 模型的回歸結果見表7。經對比表3 和表7 后發現,OLS 回歸和Ordered Logit 回歸下各解釋變量的系數方向和顯著性均未發生改變,只在系數的大小上有所變化,證實了環境不平等對幸福感的影響具有較強穩健性。

表7 基準回歸的穩健性檢驗結果

(二)基于Bootstrap 的中介效應檢驗

近年來,不少學者對依次檢驗法的有效性和合理性提出質疑,認為直接對系數乘積進行檢驗的Bootstrap 法可信度更高(Hayes,2009)。對此,本文采取Bootstrap 法隨機抽樣5000 次,對由環境不平等、經濟增長、健康狀況和居民幸福感構成的鏈式多重中介模型進行檢驗。Bootstrap 的檢驗結果見表8,其中Effect 為效應值的大小,BootSE為標準誤,BootLLCI 和BootULCI分別為置信區間的下限和上限(若該置信區間內包含0 則說明結果顯著)。結果表明,環境不平等對幸福感的影響大體上是顯著的;且在環境不平等對幸福感的影響過程中,經濟增長和健康狀況鏈式中介效應最為顯著。這與依次檢驗法得到的主要結論基本一致,說明本文所提出的關于環境不平等對幸福感的影響機制具有較高穩健性。

表8 基于Bootstrap 的中介效應檢驗結果

八、結論、政策與展望

本文研究了環境不平等對居民幸福感的影響,為破解我國的“伊斯特林悖論”之謎提供了新的研究視角。結果表明,環境不平等對幸福感的直接影響總是顯著的,并且在不同污染物的測度下,具有不同的表現:在工業廢水的測度下,環境不平等對幸福感有顯著的消極影響;而在工業廢氣的測度下,環境不平等對幸福感有顯著的積極影響。環境不平等對幸福感的影響存在異質性,具體體現在區域和城鄉兩方面。總體來看,環境不平等對東部地區居民幸福感的影響大于中西部地區;工業廢水測度下的環境不平等對城鎮居民的影響大于農村居民,而工業廢氣測度下的環境不平等對農村居民的影響大于城鎮居民。經濟增長和健康狀況是環境不平等影響居民幸福感的重要途徑。就調節作用而言,在環境不平等影響幸福感的過程中,經濟增長起顯著的正向調節作用,而健康狀況的調節作用不顯著。就中介作用而言,環境不平等會通過降低居民的健康狀況進而降低幸福感;環境不平等通過經濟增長直接影響幸福感的路徑不顯著,但經濟增長和健康狀況的鏈式中介作用是顯著的,且在三條路徑中最為重要。

基于以上結論,本文得出政策啟示如下:①加強環境治理、降低環境不平等是未來發展的應有之義。根據環境基尼系數走勢圖和空間分布情況,近年來我國省市間的環境不平等程度呈上升趨勢,且省份內部的環境不平等也逐步擴大。從長遠來看,環境不平等有悖于社會公平,可能造成環境質量的進一步惡化。因此,政府應提高對環境不平等的重視程度,加強各省市間的經濟發展合作和污染排放控制合作,加大對污染嚴重地區的環境治理投入,促進該地區產業結構調整和經濟發展方式轉型,以達到降低環境不平等、縮小地區間污染排放差異的目標。②統籌區域和城鄉協調發展、推動區域和城鄉一體化是改善居民整體幸福狀況的有力法寶。由于環境不平等對幸福感的影響在區域和城鄉上存在異質性,因此政府一方面要深化生態保護補償制度改革,通過建設生態補償機制的方式追究污染方造成環境損害的責任和受益方應盡的義務,保障生態脆弱地區的發展權益,從而解決區域利益失衡問題,促進區域經濟協調發展;另一方面則要落實鄉村振興戰略,對相對落后的農村地區加大政策扶持力度,避免污染物由城市向農村轉移對農村經濟發展造成的阻礙,從而縮小城鄉差距,實現城鄉融合。③堅持以經濟建設為中心、提高居民健康水平是增加幸福感的必經之路。根據機制檢驗結果可知,經濟增長和健康狀況是環境不平等影響居民幸福感的重要途徑。因此一方面要堅定不移地走“以經濟建設為中心”的基本路線,為建設社會主義現代化強國的目標奮斗;另一方面各地區政府應始終貫徹《“健康中國2030”的規劃綱要》,加快完善醫療衛生服務體系的腳步,尤其關注影響居民健康的環境規制問題,逐步建立健全環境與健康管理制度,盡可能降低環境惡化對人們造成的健康損害。

本文的局限性在于,在對環境不平等進行測度及后續的實證研究中,采用的是單項指標分析法,這樣做雖然有助于區分不同污染物測度下的環境不平等對幸福感的影響方向及大小,使研究內容更為深刻,但同時也帶來不夠全面的問題。對此,本文認為可以通過采取構建各類污染物的綜合指標體系的方法予以彌補。此外,根據中介效應的檢驗結果,發現在加入經濟增長和健康狀況兩個變量后,環境基尼系數的回歸系數仍為顯著,這表明可能還存在其他的作用機制需要深入探究。