情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神的跨層影響

——基本心理需求滿足和未來(lái)工作自我清晰度的作用

石冠峰,劉澳龍,王錦慧,龐惠偉,吳玉瑩,陳清玲

(1.石河子大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,新疆石河子 832000;2.石河子大學(xué)公司治理與管理創(chuàng)新研究中心,新疆石河子 832000)

一、引言

古有“庖丁解牛”和“老漢粘蟬”等生動(dòng)事例,展示古代匠人的鬼斧神工;現(xiàn)有大國(guó)工匠創(chuàng)造0.68 微米的精度公差,將“道技合一,追求卓越”的工匠精神延續(xù)至今。工匠精神作為一種文化信念,新的時(shí)代背景賦予其愛(ài)崗敬業(yè)、精益求精及勇于創(chuàng)新等豐富內(nèi)涵,弘揚(yáng)和培育工匠精神也被提升到了國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略高度(葉龍等,2018)。當(dāng)前,在國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的引領(lǐng)之下,工匠精神不再是某類企業(yè)或某個(gè)群體的專屬(高中華等,2020),工匠精神的培育不僅有利于提升員工的工作價(jià)值感和使命感,激發(fā)其高水平工作投入(徐偉等,2023)并表現(xiàn)出主動(dòng)性行為(高中華等,2022);也成為各企業(yè)在百年大變局背景下提升整體素質(zhì)、獲取并維持可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的有力抓手。

作為企業(yè)組織與人力資源管理實(shí)踐的一項(xiàng)重要議題,已有研究聚焦于領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格(李群等,2021;劉園園等,2022;葉龍等,2018)、師徒關(guān)系(葉龍等,2020)及人才培養(yǎng)模式(方陽(yáng)春和陳超穎,2018)對(duì)員工工匠精神的影響機(jī)制。其中,領(lǐng)導(dǎo)者作為與員工直接聯(lián)系的組織“化身”,其領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格對(duì)員工工匠精神的影響已經(jīng)受到學(xué)界重點(diǎn)關(guān)注,如包容型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)向員工提供開(kāi)放、包容的平臺(tái)(李群等,2021),精神型領(lǐng)導(dǎo)能夠以積極的精神信念給予員工力量和信心(劉園園等,2022),進(jìn)而激發(fā)員工形成工匠精神。然而,區(qū)別于上述領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格,情感型領(lǐng)導(dǎo)以情感關(guān)懷為手段,建立良好人際互動(dòng)關(guān)系,強(qiáng)調(diào)通過(guò)藝術(shù)性表達(dá)情感的方式來(lái)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用,領(lǐng)導(dǎo)的有效性取決于員工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)提供情感價(jià)值的感受(翁清雄等,2016)。情感型領(lǐng)導(dǎo)不僅能基于高情緒智力幫助員工緩解對(duì)工作結(jié)果實(shí)現(xiàn)與否的擔(dān)憂,使員工置身于積極情緒和穩(wěn)定心境狀態(tài)之中,還有助于縮減上級(jí)與下屬之間的距離(翁清雄等,2016),使領(lǐng)導(dǎo)形象不再居高臨下,員工更可能從內(nèi)心與領(lǐng)導(dǎo)建立情感聯(lián)結(jié),產(chǎn)生支持上級(jí)與完善自我的真誠(chéng)動(dòng)機(jī)和積極狀態(tài),最終展現(xiàn)出領(lǐng)導(dǎo)期望的工匠精神。鑒于情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工培育工匠精神的積極心理狀態(tài)相契合,本文將探討情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神的積極影響是否存在,并進(jìn)一步挖掘其內(nèi)在作用機(jī)制。

自我決定理論指出,基本心理需求在組織環(huán)境對(duì)個(gè)體精神和行為的影響鏈中起著重要的解釋作用(Vansteenkiste et al,2020),即組織領(lǐng)導(dǎo)支持行為會(huì)通過(guò)影響員工心理需求滿足水平,進(jìn)而影響其一系列的動(dòng)機(jī)、認(rèn)知和行為。情感型領(lǐng)導(dǎo)善于真誠(chéng)地支持和關(guān)懷下屬,利用其高情緒智力努力構(gòu)建公平、和諧的組織氛圍(翁清雄等,2016),為員工的基本心理需求滿足提供機(jī)會(huì)和資源。已有研究表明,員工基本心理需求得到外部環(huán)境滿足時(shí),員工會(huì)表現(xiàn)出強(qiáng)烈自我優(yōu)化的內(nèi)在動(dòng)機(jī)和潛在能量(Deci and Ryan,2000),使其主動(dòng)設(shè)定對(duì)組織有意義的目標(biāo)并提升工作投入程度(Rahmadani et al,2019),進(jìn)而為了推動(dòng)組織發(fā)展主動(dòng)培育和踐行工匠精神。基于此,本文將探討情感型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)滿足員工的基本心理需求進(jìn)而激發(fā)員工工匠精神這一傳導(dǎo)機(jī)制。

盡管情感型領(lǐng)導(dǎo)和基本心理需求滿足對(duì)工匠精神有著積極影響,但工匠精神培育的主體是員工,因此其自身對(duì)待培育工匠精神的認(rèn)知和動(dòng)機(jī)尤為重要。作為一種個(gè)體動(dòng)機(jī)性資源,未來(lái)工作自我清晰度反映了員工對(duì)職業(yè)生涯中積極可能自我的預(yù)期,員工會(huì)以奉獻(xiàn)和專注的態(tài)度調(diào)動(dòng)并利用相關(guān)工作資源投入任務(wù)之中(徐洋洋等,2019)。當(dāng)員工具有較高的未來(lái)工作自我清晰度時(shí),感知到自我在當(dāng)前工作中的廣闊發(fā)展空間,才會(huì)有意愿在當(dāng)前工作中形成盡職盡責(zé)的態(tài)度,充分利用內(nèi)在動(dòng)機(jī)主動(dòng)追求自我提升,實(shí)現(xiàn)自我優(yōu)化目標(biāo)(Strauss et al,2012),并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者所提供的資源及基本心理需求滿足后所產(chǎn)生的內(nèi)在動(dòng)機(jī)更為敏感,將組織期待的工匠精神與自我追求的理想目標(biāo)相結(jié)合,更愿意將領(lǐng)導(dǎo)提供的支持性資源和自我產(chǎn)生的內(nèi)在動(dòng)機(jī)運(yùn)用到工匠精神培育之中。因此,本文認(rèn)為個(gè)體層面的未來(lái)工作自我清晰度在員工工匠精神培育過(guò)程中發(fā)揮著重要的調(diào)節(jié)作用。

綜上,本文將以自我決定理論為理論基礎(chǔ),構(gòu)建一個(gè)有調(diào)節(jié)的跨層次中介模型,將基本心理需求滿足作為中介變量,未來(lái)工作自我清晰度作為調(diào)節(jié)變量,研究情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神的影響機(jī)制。研究結(jié)果將拓展員工工匠精神的形成機(jī)理研究,并為新時(shí)代背景下組織培育員工工匠精神和工匠型人才提供理論指導(dǎo)和實(shí)踐參考。

二、理論基礎(chǔ)與研究假設(shè)

(一)情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神

翁清雄等(2016)扎根于中國(guó)情景下開(kāi)發(fā)出包含兩個(gè)維度的情感型領(lǐng)導(dǎo)概念,即情感型領(lǐng)導(dǎo)是以建立良好的人際關(guān)系和滿足員工情感需求為主要目標(biāo)的一種人性化領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格,這一構(gòu)念包括兩個(gè)維度:①情感關(guān)懷,指領(lǐng)導(dǎo)者與下屬積極溝通,主動(dòng)對(duì)下屬工作和生活進(jìn)行關(guān)心和愛(ài)護(hù)以滿足下屬的情感需要;②情緒管理,指領(lǐng)導(dǎo)者能夠?qū)ο聦俚那榫w狀態(tài)及下屬之間的關(guān)系進(jìn)行識(shí)別、管理與調(diào)節(jié)。已有研究表明,情感型領(lǐng)導(dǎo)有利于提升員工關(guān)系親密度(徐世勇等,2019)并激發(fā)組織公民行為(石冠峰和陳冬梅,2018),降低下屬的工作場(chǎng)所嫉妒(Dechenaux et al,2015)和欺凌行為(Ayoko and Callan,2009),形成良好的團(tuán)隊(duì)關(guān)系氛圍。此外,有學(xué)者通過(guò)實(shí)地訪談方法也證實(shí)了情感型領(lǐng)導(dǎo)展現(xiàn)出的人性化關(guān)懷是一種有效的領(lǐng)導(dǎo)方式(Newman and Mastracci,2010)。

工匠精神是指員工在組織中形成愛(ài)崗敬業(yè)的奉獻(xiàn)精神、精益求精的職業(yè)態(tài)度及攻堅(jiān)克難的創(chuàng)新精神(方陽(yáng)春和陳超穎,2018)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者作為員工在團(tuán)隊(duì)中極為密切的聯(lián)系者,是影響個(gè)體態(tài)度和行為表現(xiàn)的外部環(huán)境因素(高中華等,2022)。追求精益求精和篤定執(zhí)著的工匠精神已經(jīng)成為個(gè)體積極心理狀態(tài)的一部分(李群等,2021;劉園園等,2022),而情感型領(lǐng)導(dǎo)恰好善于通過(guò)情感關(guān)懷等方式使員工置身于積極情緒狀態(tài)之中(翁清雄等,2016)。本文則認(rèn)為情感型領(lǐng)導(dǎo)可能對(duì)員工工匠精神具有正向影響。具體而言:第一,工匠精神的形成需要依托穩(wěn)定的心境(朱永躍等,2023),不受份外之事的干擾以孜孜不倦完成工作。情感型領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心員工內(nèi)心真實(shí)想法并引導(dǎo)其積極表達(dá)在團(tuán)隊(duì)中經(jīng)歷的困擾,善于觀察員工的情緒和心理狀態(tài)變化(翁清雄等,2016),減少消極情緒可能帶來(lái)的不良后果,使員工在團(tuán)隊(duì)中能夠?qū)P挠诒韭毠ぷ鳎瑥亩鵀楣そ尘竦男纬商峁┖椭C穩(wěn)定的組織環(huán)境。第二,工匠精神的形成需要有專注負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和堅(jiān)定的信念(鄧志華和肖小虹,2020),這種態(tài)度和信念會(huì)受到積極領(lǐng)導(dǎo)行為的感召。情感型領(lǐng)導(dǎo)真誠(chéng)地關(guān)懷和理解部屬(翁清雄等,2016),不斷挖掘不同員工獨(dú)特的價(jià)值,員工感受到領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和重視會(huì)對(duì)激發(fā)員工達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的義務(wù)感(何雄濤等,2021),將領(lǐng)導(dǎo)視為對(duì)團(tuán)隊(duì)成員真心實(shí)意的服務(wù)者,作為回報(bào)員工會(huì)以更加盡責(zé)的工作態(tài)度投入到工作之中(李蘭和鄭興山,2020),并將領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工的情感投入映射至自身對(duì)工作的全力以赴,最終有助于員工形成精益求精和攻堅(jiān)克難的工匠精神。換言之,領(lǐng)導(dǎo)在情感層面關(guān)心員工,認(rèn)可員工的能力和價(jià)值,體現(xiàn)了強(qiáng)烈的利他傾向,此時(shí)領(lǐng)導(dǎo)者的示范和感召效應(yīng)將帶動(dòng)員工產(chǎn)生工匠精神培育所必須的超功利性和利他性(鄧志華和肖小虹,2020)。第三,工匠精神培育引發(fā)的情感和社交擔(dān)憂亟需外部因素的介入及解決。作為社會(huì)網(wǎng)絡(luò)中的個(gè)體,員工培育工匠精神后所表現(xiàn)出優(yōu)于常人的狀態(tài)可能會(huì)致使其產(chǎn)生憂慮,即個(gè)體擔(dān)憂表現(xiàn)出精益、嚴(yán)謹(jǐn)、高標(biāo)準(zhǔn)等追求被他人進(jìn)行印象管理歸因,進(jìn)而對(duì)個(gè)體人際關(guān)系和情緒狀態(tài)造成損害。當(dāng)員工需要自己處理上述問(wèn)題時(shí),極有可能選擇保持“平庸”的態(tài)度表現(xiàn)使個(gè)體避免陷入消極狀態(tài)之中。情感型領(lǐng)導(dǎo)則能夠通過(guò)情感手段幫助員工擺脫相關(guān)擔(dān)憂,協(xié)調(diào)員工與同事的情緒狀態(tài)并使下屬之間形成良好的關(guān)系氛圍,這將會(huì)極大提升員工培育工匠精神的可能性。基于上述分析,情感型領(lǐng)導(dǎo)會(huì)通過(guò)消除障礙、以身作則和目標(biāo)認(rèn)同等方式提升員工工作內(nèi)驅(qū)力,推動(dòng)工作場(chǎng)所工匠精神的塑造。

由此,提出以下假設(shè):

情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神具有正向影響(H1)。

(二)基本心理需求滿足的中介作用

根據(jù)自我決定理論,組織環(huán)境應(yīng)當(dāng)滿足員工的三種基本心理需求(自主、勝任和關(guān)系需求),進(jìn)而促進(jìn)個(gè)體外部動(dòng)機(jī)的內(nèi)化和內(nèi)部動(dòng)機(jī)發(fā)揮效能,最終引起員工績(jī)效提升和其他利組織的積極表現(xiàn)(Deci and Ryan,2000)。其中,自主需求滿足指員工能夠基于自身真實(shí)意愿做出選擇并決定采取何種行為(Deci et al,2000);勝任需求滿足是指對(duì)掌控感的渴望獲得滿足,能夠通過(guò)自身的知識(shí)和能力有效完成相關(guān)任務(wù)及勝任挑戰(zhàn)性工作(Harter et al,1978;Vansteenkiste et al,2020);關(guān)系需求滿足是指與組織中的其他個(gè)體建立穩(wěn)定、可持續(xù)的互動(dòng)關(guān)系和情感聯(lián)結(jié),感到尊重、贊賞、幸福和歸屬感(Baumeister and Leary,1995)。已有研究表明,領(lǐng)導(dǎo)者積極的領(lǐng)導(dǎo)方式能夠通過(guò)基本心理需求滿足這一路徑影響員工的工作投入等工作態(tài)度表現(xiàn)(Rahmadani et al,2019)。

情感型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)情感關(guān)懷和維持積極情感氛圍為員工提供資源儲(chǔ)備(Widianto and Wilderom,2021),進(jìn)而滿足員工的基本心理需求。首先,情感型領(lǐng)導(dǎo)熱衷于進(jìn)行情感關(guān)懷,切實(shí)采取行動(dòng)提升員工的心理授權(quán)感和自我效能感(石冠峰和陳冬梅,2018),從而使得員工自主意識(shí)得到提升。員工感受到自己擁有更多的權(quán)力空間來(lái)控制自身的工作行為而不是領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)制安排所進(jìn)行的,其自主需求便得到滿足。其次,情感型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)其高情緒智力使組織形成團(tuán)結(jié)互助的凝聚性氛圍(Neil et al,2016),共情能力則會(huì)激發(fā)員工的奉獻(xiàn)和助人等積極工作狀態(tài)(晁小景和宮樹(shù)梅,2022),個(gè)體積極狀態(tài)與團(tuán)隊(duì)氛圍的結(jié)合促使員工與同事分享自身所特有的專業(yè)技能,使團(tuán)隊(duì)成員在內(nèi)心意愿的驅(qū)使下表現(xiàn)出知識(shí)共享行為,促進(jìn)員工之間的相互學(xué)習(xí)(Swanson et al,2020),最終全方位提升團(tuán)隊(duì)成員高效完成任務(wù)所需的能力和經(jīng)驗(yàn)技巧,以便勝任未來(lái)更高職位、更具挑戰(zhàn)性的工作。最后,情感型領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注員工情感需求和情緒狀態(tài),善于處理員工沖突,員工不必為同事或上下級(jí)之間不和諧而擔(dān)憂和焦慮,進(jìn)而在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部享受的高質(zhì)量人際關(guān)系(翁清雄等,2016),即有助于滿足員工的關(guān)系需求。

由此,提出以下假設(shè):

情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工基本心理需求滿足具有正向影響(H2)。

進(jìn)一步地,根據(jù)自我決定理論,個(gè)體基本心理需求滿足后內(nèi)在動(dòng)機(jī)會(huì)得到增強(qiáng),進(jìn)而激發(fā)其偏好某種積極的態(tài)度和行為(Vansteenkiste et al,2020),有助于員工主動(dòng)塑造工匠精神。首先,當(dāng)員工自主需求得到滿足時(shí),員工會(huì)將重要但無(wú)趣的工作動(dòng)機(jī)進(jìn)行內(nèi)化,工匠精神正是匠人們?cè)谄椒驳珮O為重要的崗位上堅(jiān)持不懈所形成的。就組織領(lǐng)域而言,員工長(zhǎng)時(shí)間從事單一工作容易產(chǎn)生倦怠感,認(rèn)為自身的工作無(wú)趣并可能陷入工作困境,但自主需求滿足所帶來(lái)的個(gè)體資源效能感可以有效緩解員工倦怠感并增加工作投入(Llorens et al,2007),提升主動(dòng)性工作動(dòng)機(jī),使員工將愛(ài)崗敬業(yè)、精益求精和開(kāi)拓創(chuàng)新的態(tài)度作為提升工作樂(lè)趣的有效方式。其次,勝任需求滿足伴隨著能力提升、自信心和自我效能感增強(qiáng),為了保持自己能夠持續(xù)性獲得技能提升的新資源和機(jī)會(huì)(de Clercq et al,2018),也會(huì)更加一絲不茍堅(jiān)守在自身崗位上,更愿意在相關(guān)任務(wù)領(lǐng)域付出更大努力(陳寧寧等,2022),形成精益求精、追求卓越和敬業(yè)樂(lè)業(yè)的工匠精神,向組織證明對(duì)自己的培養(yǎng)是有成效的。最后,領(lǐng)導(dǎo)促進(jìn)的高質(zhì)量人際關(guān)系將會(huì)提升員工對(duì)團(tuán)隊(duì)和工作的歸屬感知,傾向于認(rèn)同自己所在的組織實(shí)體,主動(dòng)抵制個(gè)體與工作之間的隔閡。為了不被切斷自我與現(xiàn)有關(guān)系需求滿足載體的聯(lián)系,員工會(huì)采取積極措施和行為表現(xiàn)加強(qiáng)對(duì)積極關(guān)系的回應(yīng)(Chiniara and Bentein,2016),進(jìn)而遵循專注工作和愛(ài)崗敬業(yè)等工匠精神理念(鄧志華等,2021)。研究表明,關(guān)系需求的滿足及由此而產(chǎn)生的歸屬感能夠引發(fā)員工高工作和創(chuàng)新績(jī)效(楊陳等,2018);且組織內(nèi)部頻繁的人際互動(dòng)和歸屬感的滿足對(duì)員工敬業(yè)度具有顯著正向影響(Breaugh,2021),較高的工作績(jī)效和敬業(yè)度與工匠精神緊密相關(guān)。

綜上,情感型領(lǐng)導(dǎo)利用其高情緒關(guān)懷和管理能力幫助員工滿足基本心理需求,基本心理需求滿足后的員工會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的內(nèi)在動(dòng)機(jī)以回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)和組織對(duì)自身的培養(yǎng)和支持,更有潛力表現(xiàn)出工匠精神等高內(nèi)驅(qū)力的結(jié)果(Larson and Rusk,2011)。

由此,提出以下假設(shè):

員工基本心理需求滿足在情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神的關(guān)系中起到中介作用(H3)。

(三)未來(lái)工作自我清晰度的調(diào)節(jié)作用

未來(lái)工作自我清晰度源于未來(lái)工作自我的概念,是指?jìng)€(gè)體對(duì)未來(lái)工作自我的清晰和易于想象的程度(Strauss et al,2012)。未來(lái)工作自我清晰度是個(gè)體在未來(lái)追求與當(dāng)前不同的形象和狀態(tài),引導(dǎo)個(gè)體創(chuàng)造性的拓寬未來(lái)工作視野和利用組織情境資源,克服自我認(rèn)知偏差及未來(lái)職業(yè)生涯中的不確定性感知,進(jìn)而塑造積極自我提升目標(biāo)(Strauss et al,2012)。研究表明,未來(lái)工作自我清晰度能夠促進(jìn)個(gè)體的工作績(jī)效(Lin et al,2016)、主動(dòng)職業(yè)行為(Strauss et al,2012)、組織適應(yīng)(Arif et al,2017)及反饋尋求行為(林新奇和徐洋洋,2021)等積極結(jié)果。此外,Guan 等(2014)研究表明,未來(lái)工作自我清晰度能夠促進(jìn)員工專注于發(fā)展某種技能并達(dá)到此種技能的精通狀態(tài)。

在組織中,大多數(shù)員工獲得了來(lái)自個(gè)人或所在團(tuán)體的支持后會(huì)產(chǎn)生回報(bào)對(duì)方的意圖(郭一蓉等,2021),但并不是所有的員工都能明晰組織期望和自我追求的目標(biāo)。員工對(duì)于未來(lái)工作發(fā)展是否有清晰的認(rèn)知,會(huì)導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)效能發(fā)揮及基本心理需求得到滿足之后設(shè)定回饋上級(jí)和組織的目標(biāo)產(chǎn)生差異,進(jìn)而干擾員工培育工匠精神的主動(dòng)性。根據(jù)“認(rèn)知-行為鏈”模型(Chen and Bargh,1997),擁有清晰未來(lái)工作自我圖像的個(gè)體能夠激活自我認(rèn)知,主動(dòng)尋求和吸收組織中的各種資源以實(shí)現(xiàn)職業(yè)期望,更愿意培育工匠精神從而完善自我圖像。當(dāng)員工擁有高未來(lái)工作自我清晰度時(shí),會(huì)產(chǎn)生各種有益于自我優(yōu)化的理想目標(biāo),在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過(guò)程中以開(kāi)放的態(tài)度應(yīng)用組織情境提供的各種資源和信息(林新奇和徐洋洋,2021),即未來(lái)工作自我清晰度更高的員工能夠清晰認(rèn)識(shí)到當(dāng)前狀態(tài)與未來(lái)期望之間的差距,此時(shí)員工為了縮減上述差距更能夠抓住和吸收領(lǐng)導(dǎo)積極品質(zhì)傳遞的情感等資源,并設(shè)定培育工匠精神的目標(biāo)追求理想自我。相反,低未來(lái)工作自我清晰度的員工,缺乏對(duì)于未來(lái)工作目標(biāo)和自我圖像的清晰認(rèn)知,對(duì)未來(lái)的迷茫使員工認(rèn)為工匠精神培育后的作用是可有可無(wú)的,使得情感型領(lǐng)導(dǎo)所給予的情感資源和關(guān)心愛(ài)護(hù)的作用較低,即使領(lǐng)導(dǎo)展現(xiàn)出支持和尊重也難以喚起其追求理想自我和促進(jìn)組織發(fā)展的目標(biāo),從而難以培育其工匠精神。

由此,提出以下假設(shè):

未來(lái)工作自我清晰度正向調(diào)節(jié)情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神之間的關(guān)系,即未來(lái)工作自我清晰度越高,情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神的正向影響更強(qiáng)(H4)。

未來(lái)工作自我清晰度作為員工對(duì)未來(lái)職業(yè)圖像的一種穩(wěn)定期望狀態(tài)(林新奇和徐洋洋,2021),伴隨著員工追求自我優(yōu)化的動(dòng)機(jī)資源(Strauss et al,2012),這種資源差異可能會(huì)成為員工基本心理需求得到滿足后決定追求何種工作目標(biāo)的影響要素。高未來(lái)工作自我清晰度的員工則更易于想象在未來(lái)要實(shí)現(xiàn)的自我提升目標(biāo),不斷模擬追求目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的路徑和計(jì)劃(Taylor et al,1998),減少了員工對(duì)培育工匠精神過(guò)程中不確定性的擔(dān)憂。員工對(duì)于未來(lái)的清晰感知使其最大限度地利用了心理需求滿足后所帶來(lái)的內(nèi)在動(dòng)機(jī),并將內(nèi)在動(dòng)機(jī)加之于縮減現(xiàn)實(shí)與未來(lái)期望的過(guò)程之中,不斷獲取新知識(shí)以實(shí)現(xiàn)自我模擬的清晰目標(biāo),并最終將內(nèi)在動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)化為精益求精、愛(ài)崗敬業(yè)和勇于創(chuàng)新的精神追求。相反,未來(lái)工作自我清晰度低的員工難以識(shí)別未來(lái)的發(fā)展前景(Strauss et al,2012),較低的動(dòng)機(jī)性資源感知使其傾向于聚焦當(dāng)下,對(duì)未來(lái)的捉摸不定使得他們即使在基本心理需求滿足之后,也難以利用產(chǎn)生的內(nèi)在動(dòng)機(jī)去做出追求卓越的工作表現(xiàn),甚至他們會(huì)將自身內(nèi)在動(dòng)機(jī)繼續(xù)用于維護(hù)當(dāng)下的需求滿足狀態(tài),而不是設(shè)定自我優(yōu)化目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而傾注努力。

由此,提出以下假設(shè):

未來(lái)工作自我清晰度正向調(diào)節(jié)基本心理需求滿足與員工工匠精神之間的關(guān)系,即未來(lái)工作自我清晰度越高,基本心理需求滿足對(duì)員工工匠精神的正向影響更強(qiáng)(H5)。

進(jìn)一步地,本文結(jié)合假設(shè)3 和假設(shè)5 構(gòu)建一個(gè)有調(diào)節(jié)的中介模型,即基本心理需求滿足在情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神之間的中介作用會(huì)受到未來(lái)工作自我清晰度的正向調(diào)節(jié)。具體而言,情感型領(lǐng)導(dǎo)為滿足員工基本心理需求而采取的一系列措施,對(duì)員工產(chǎn)生有利于組織發(fā)展的內(nèi)外動(dòng)機(jī)起到了促進(jìn)作用。當(dāng)員工的未來(lái)工作自我清晰度更高時(shí),員工會(huì)通過(guò)心理模擬的方式識(shí)別實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過(guò)程中所需要滿足的需求和資源,并預(yù)設(shè)各種可能性所要采取的工作策略(Strauss et al,2012)。情感型領(lǐng)導(dǎo)付出一系列努力滿足員工的基本心理需求,恰好與員工先前心理模擬的需求滿足的可能性相重疊。員工在心理需求得到滿足之后能夠以更為積極的情感狀態(tài)利用產(chǎn)生的內(nèi)在動(dòng)機(jī),采取預(yù)先設(shè)定的積極策略培育高水平的工匠精神以實(shí)現(xiàn)自我目標(biāo)和回饋組織,不斷追求愛(ài)崗敬業(yè)、精益求精和開(kāi)拓創(chuàng)新來(lái)完善未來(lái)工作圖像。與此相反,當(dāng)員工的未來(lái)工作自我清晰度更低時(shí),員工對(duì)自身的未來(lái)目標(biāo)都難以清晰感知,意味著他們并未設(shè)想實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所可能采取的工作策略,即使是上級(jí)的關(guān)心和支持能夠一定程度滿足基本心理需求,但由于他們不具有清晰的未來(lái)目標(biāo),對(duì)理想自我的迷茫使其難以珍視心理需求滿足的積極狀態(tài),情感型領(lǐng)導(dǎo)也難以通過(guò)基本心理需求滿足有效激發(fā)這種目標(biāo)感和使命感較強(qiáng)的工匠精神培育。

由此,提出以下假設(shè):

未來(lái)工作自我清晰度正向調(diào)節(jié)情感型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)基本心理需求滿足間接影響員工工匠精神間的關(guān)系,即員工未來(lái)工作自我清晰度越高,情感型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)基本心理需求滿足對(duì)員工工匠精神的間接作用越強(qiáng)(H6)。

本文的研究模型如圖1 所示。

圖1 研究模型

三、研究方法

(一)研究對(duì)象和調(diào)查過(guò)程

本文將通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷的方式收集數(shù)據(jù),主要調(diào)查對(duì)象來(lái)自山東、北京、河北等省市的電力、金融、醫(yī)護(hù)等行業(yè)。為了避免同源誤差的影響,本文將采用多時(shí)點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)-員工匹配調(diào)研方式,在課題組及個(gè)人人脈資源的支持下,使用問(wèn)卷最后填寫(xiě)手機(jī)尾號(hào)的方式將直屬領(lǐng)導(dǎo)與員工的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配。第一階段,聯(lián)系各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)向其告知本文的基本情況和問(wèn)卷填寫(xiě)注意事項(xiàng),并強(qiáng)調(diào)個(gè)人信息和數(shù)據(jù)的保密性,之后讓團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)將員工問(wèn)卷發(fā)送給直屬下級(jí),督促員工真實(shí)回答問(wèn)卷題目,提醒最后填寫(xiě)辦公用手機(jī)號(hào)碼后四位,員工填寫(xiě)的內(nèi)容包括個(gè)人信息、情感型領(lǐng)導(dǎo)、未來(lái)工作自我清晰度及基本心理需求滿足;第二階段,本課題組聯(lián)系上一階段有效問(wèn)卷來(lái)源的領(lǐng)導(dǎo),向其發(fā)送領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)卷,并提醒其首先填寫(xiě)員工手機(jī)尾號(hào)以作后續(xù)數(shù)據(jù)匹配,領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)的內(nèi)容包括個(gè)人信息和員工工匠精神。

本文第一階段共發(fā)放問(wèn)卷507 份,剔除有明顯答題矛盾或存在其他問(wèn)題的無(wú)效問(wèn)卷28 份,最終得到有效問(wèn)卷479 份,有效回收率為94.5%;第二階段針對(duì)第一階段的有效數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)放其直屬上級(jí)問(wèn)卷110 份,剔除無(wú)效問(wèn)卷17 份,有效回收率為84.6%,最終將員工數(shù)據(jù)與領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)卷進(jìn)行匹配,得到有效領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)卷93 份,有效員工問(wèn)卷406 份,最終上下級(jí)問(wèn)卷配對(duì)比例約為1∶4。領(lǐng)導(dǎo)樣本分布情況如下:性別方面,男性占比為75.3%,女性占比為24.7%;年齡方面,25 及25 歲以下占14.0%,26~35 歲占28.0%,36~45 歲占33.3%,46 及46 歲以上占24.7%;學(xué)歷方面,高中及以下占18.3%,專科占30.1%,本科占37.6%,研究生及以上占14.0%;工作時(shí)間方面,3年及以下占17.2%,3~6 年占39.8%,7~10 年占25.8%,10 年以上17.2%。員工樣本分布情況如下:性別方面,男性占比為54.2%,女性占比為45.8%;年齡方面,25 及25 歲以下占30.0%,26~35 歲占29.3%,36~45 歲占21.7%,46 及46 歲以上占19.0%;學(xué)歷方面,高中及以下占17.5%,專科占37.9%,本科占36.9%,研究生及以上占7.6%;工作年限方面,3 年及以下占34.7%,3~6 年占31.3%,7~10 年占21.7%,10 年以上12.3%;行業(yè)類型方面,醫(yī)護(hù)行業(yè)占25.1%,金融行業(yè)占13.5%,服務(wù)行業(yè)占22.7%,制造行業(yè)占32.3%,其他行業(yè)類別6.4%。

(二)測(cè)量工具

本文所有量表均選自國(guó)內(nèi)外成熟量表,非控制變量以外的其他變量均使用李克特6 點(diǎn)記分法,1~6 表示“非常不同意”到“非常同意”。

情感型領(lǐng)導(dǎo)。本文采用翁清雄等(2016)開(kāi)發(fā)的量表,共12 個(gè)題項(xiàng),如“我的領(lǐng)導(dǎo)有能力調(diào)節(jié)部屬間的沖突”。本文中,該量表的Cronbach’sα系數(shù)值為0.927。

基本心理需求滿足。采用la Guardia 等(2000)開(kāi)發(fā)的量表,共9 個(gè)題項(xiàng),如“在工作中,我能夠自由表達(dá)自己的觀點(diǎn)和想法”。本文中,該量表的Cronbach’sα系數(shù)值為0.917。

工匠精神。采用李群等(2020)開(kāi)發(fā)的量表,共8 個(gè)題項(xiàng),如“該員工能夠熟練掌握崗位知識(shí)和技能”。本文中,該量表的Cronbach’sα系數(shù)值為0.938。

未來(lái)工作自我清晰度。本文采用Guan 等(2014)以Strauss 等(2012)的未來(lái)工作自我清晰度量表為基礎(chǔ)修訂的中文版量表,共4 個(gè)題項(xiàng),如“我可以很容易地想象到我的未來(lái)工作自我”。在本文中,該量表的Cronbach’sα系數(shù)值為0.728。

控制變量。參照以往研究,在研究工匠精神培育時(shí)要控制員工個(gè)體因素(葉龍等,2020)。同時(shí),領(lǐng)導(dǎo)者個(gè)體因素可能在其影響員工工作狀態(tài)過(guò)程中發(fā)揮作用(葉蒲等,2022)。因此,本文選取領(lǐng)導(dǎo)和員工的性別、年齡、教育程度、工作年限及所屬行業(yè)類型作為控制變量。

四、數(shù)據(jù)分析與結(jié)果

(一)共同方法偏差檢驗(yàn)

本文在數(shù)據(jù)收集時(shí)使用了領(lǐng)導(dǎo)-員工配對(duì)、雙時(shí)點(diǎn)的收集方式,以盡可能降低共同方法偏差。但上述方法并不能完全控制共同方法偏差,因此,本文首先采用Harman 單因子檢驗(yàn)方法,將研究中所有測(cè)量題項(xiàng)放在一起進(jìn)行因子分析(未旋轉(zhuǎn)),首個(gè)因子方差解釋率為33.0%,小于40%的判斷標(biāo)準(zhǔn),說(shuō)明同源偏差問(wèn)題并不嚴(yán)重。

(二)信效度檢驗(yàn)

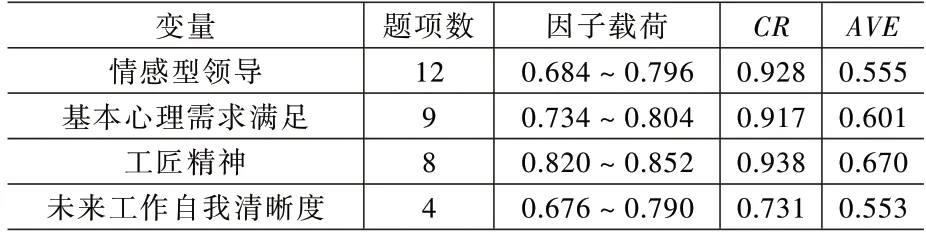

本文各變量測(cè)量題項(xiàng)的因子載荷、各變量的組合信度(CR)和平均方差析出量(AVE)結(jié)果見(jiàn)表1,由表1 可知,各變量的因子載荷均大于0.6,情感型領(lǐng)導(dǎo)、基本心理需求滿足、員工工匠精神的CR值均在0.9 以上,未來(lái)工作自我清晰度的CR值為0.731,也滿足不低于0.7 的判定標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)各變量的AVE值滿足大于0.5 的判定標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步地,本文運(yùn)用Mplus 8.0 對(duì)情感型領(lǐng)導(dǎo)、基本心理需求滿足、員工工匠精神及未來(lái)工作自我清晰度進(jìn)行驗(yàn)證性因子分析,結(jié)果見(jiàn)表2。由表2 可知,與其他因子模型相比(單因子模型、二因子模型、三因子模型等),四因子模型擬合效果最為理想:χ2/df=2.152,RMSEA=0.053,CFI=0.929,TLI=0.924,SRMR=0.045。說(shuō)明本文所涉及的4 個(gè)變量具有良好的區(qū)分效度,四因子模型可被接受。

表1 信效度分析結(jié)果

表2 驗(yàn)證性因子分析結(jié)果

(三)聚合檢驗(yàn)

由于團(tuán)隊(duì)層面的變量情感型領(lǐng)導(dǎo)是由員工填寫(xiě)的并聚合到團(tuán)隊(duì)層面,因此要在聚合數(shù)據(jù)之前檢驗(yàn)組內(nèi)一致性Rwg和組間差異ICC(1)、ICC(2)的指標(biāo)值以判斷是否能夠進(jìn)行聚合。結(jié)果表明,情感型領(lǐng)導(dǎo)的Rwg=0.76,ICC(1)=0.505,ICC(2)=0.924,均滿足Rwg>0.7、ICC(1)>0.05、ICC(2)>0.7 的判斷標(biāo)準(zhǔn)(陳曉萍和沈偉,2018)。

(四)描述性統(tǒng)計(jì)

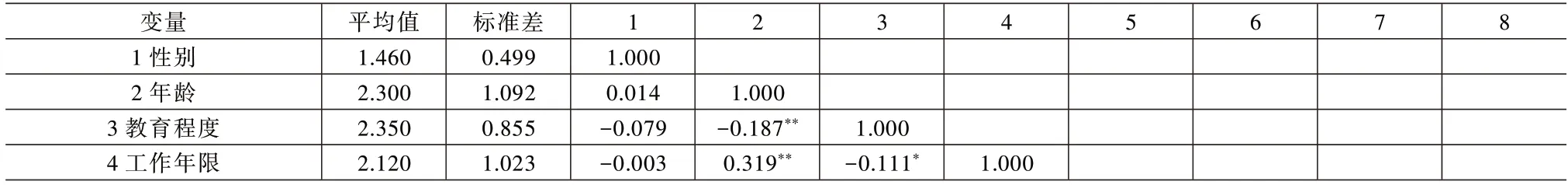

本文運(yùn)用SPSS 23.0 對(duì)各變量的均值、標(biāo)準(zhǔn)差及相關(guān)系數(shù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì),結(jié)果見(jiàn)表3。情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工心理需求滿足正相關(guān)(r=0.290,p<0.01;r指相關(guān)系數(shù),p指顯著性水平),與員工工匠精神正相關(guān)(r=0.286,p<0.01),員工基本心理需求滿足與工匠精神呈顯著正相關(guān)(r=0.712,p<0.01)。上述結(jié)果為后續(xù)的假設(shè)檢驗(yàn)提供了前提條件。

表3 描述性統(tǒng)計(jì)和相關(guān)性分析

(五)主效應(yīng)和中介效應(yīng)檢驗(yàn)

鑒于本文中的情感型領(lǐng)導(dǎo)與基本心理需求滿足、員工工匠精神和未來(lái)工作自我清晰度屬于不同層面的變量,故本文將結(jié)合HLM 6.08 和Mplus 8.0 檢驗(yàn)本文提出的假設(shè)。

由于本文的變量來(lái)源于個(gè)體和組織兩個(gè)層面,因此首先要構(gòu)建零模型檢驗(yàn)個(gè)體層次的基本心理需求滿足及工匠精神的組間和組內(nèi)方差。基本心理需求滿足的組間方差為0.299,組內(nèi)方差為0.603,ICC(1)=0.332,大于0.06 的判定標(biāo)準(zhǔn),表明基本心理需求滿足33.2%變異來(lái)自組間方差;員工工匠精神的組間方差為0.144,組內(nèi)方差為0.676,ICC(1)=0.176,大于0.06 的判定標(biāo)準(zhǔn),表明工匠精神17.6%變異來(lái)自組間方差,為后續(xù)假設(shè)驗(yàn)證提供了先驗(yàn)條件。

表4 中模型4 檢驗(yàn)了情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神的直接效應(yīng),在控制性別、年齡、教育程度、工作年限和行業(yè)類型等變量的基礎(chǔ)上,情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神具有顯著正向影響(β=0.249,p<0.01;β為回歸系數(shù),p為顯著性水平),H1 得到驗(yàn)證。本文運(yùn)用方杰等(2010)提出的步驟驗(yàn)證基本心理需求滿足的跨層次中介作用。第一,進(jìn)行零模型檢驗(yàn)和直接效應(yīng)檢驗(yàn),上述分析已經(jīng)得到驗(yàn)證。第二,檢驗(yàn)情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)基本心理需求滿足的影響是否顯著。由模型2 可知,情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工心理需求滿足具有顯著正向影響(β=0.316,p<0.01),H2 得到驗(yàn)證。第三,將情感型領(lǐng)導(dǎo)和基本心理需求滿足同時(shí)引入回歸方程檢驗(yàn)中介效應(yīng)。由模型5 可知,基本心理需求滿足對(duì)員工工匠精神具有顯著正向影響(β=0.596,p<0.001),情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神的影響影響系數(shù)減小且不顯著(β=0.067,p>0.05),表明基本心理需求滿足在自變量與因變量之間起完全中介作用,H3 得到驗(yàn)證。此外,采用蒙特卡洛方法進(jìn)一步檢驗(yàn)基本心理需求滿足的跨層次中介作用。結(jié)果表明,情感型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)基本心理需求滿足對(duì)員工工匠精神的間接影響效應(yīng)顯著,中介效應(yīng)值為0.189,采用R 程序包計(jì)算95%的置信區(qū)間為[0.037,0.372],區(qū)間不包括0,H3 再次得到驗(yàn)證。

表4 跨層次分析結(jié)果

(六)調(diào)節(jié)效應(yīng)檢驗(yàn)

未來(lái)工作自我清晰度的跨層次調(diào)節(jié)效應(yīng)結(jié)果見(jiàn)表4。由模型6 可知,在加入控制變量的基礎(chǔ)上,將情感型領(lǐng)導(dǎo)、未來(lái)工作自我清晰度及情感型領(lǐng)導(dǎo)×未來(lái)工作自我清晰度(已對(duì)自變量和調(diào)節(jié)變量進(jìn)行中心化處理)同時(shí)納入回歸方程,情感型領(lǐng)導(dǎo)與未來(lái)工作自我清晰度的交互項(xiàng)顯著影響員工工匠精神(β=0.229,p<0.05),表明未來(lái)工作自我清晰度在情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神之間起正向調(diào)節(jié)作用,H4 得到驗(yàn)證。此外,更為直觀的調(diào)節(jié)效應(yīng)圖如圖2 所示,當(dāng)員工的未來(lái)工作自我清晰度高時(shí),情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神之間的斜率更高,即正向關(guān)系更為顯著。同理,由模型7 可知,基本心理需求滿足與未來(lái)工作自我清晰度的交互項(xiàng)顯著影響員工工匠精神(β=0.115,p<0.01),表明未來(lái)工作自我清晰度在基本心理需求滿足與員工工匠精神之間起正向調(diào)節(jié)作用,H5 得到驗(yàn)證。調(diào)節(jié)效應(yīng)圖如圖3 所示,當(dāng)員工的未來(lái)工作自我清晰度高時(shí),基本心理需求滿足與員工工匠精神之間的正向關(guān)系更為顯著。

圖2 未來(lái)工作自我清晰度在情感型領(lǐng)導(dǎo)和員工工匠精神間的調(diào)節(jié)效應(yīng)圖

圖3 未來(lái)工作自我清晰度在基本心理需求滿足和 員工工匠精神間的調(diào)節(jié)效應(yīng)圖

(七)被調(diào)節(jié)的中介效應(yīng)檢驗(yàn)

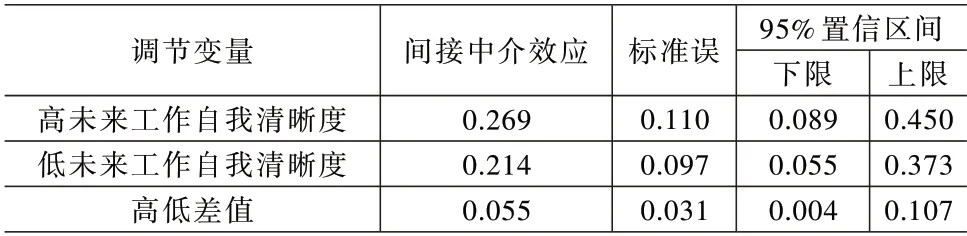

本文采用Mplus 8.0 檢驗(yàn)未來(lái)工作自我清晰度在加減一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的情況下情感型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)基本心理需求滿足影響員工工匠精神的中介作用,結(jié)果見(jiàn)表5。由表5 可知,當(dāng)員工擁有高未來(lái)工作自我清晰度時(shí),基本心理需求滿足的間接中介效應(yīng)更為顯著,效應(yīng)值為0.269,95%的置信區(qū)間為[0.089,0.450],不包括0;當(dāng)員工擁有低未來(lái)工作自我清晰度時(shí),基本心理需求滿足的間接中介效應(yīng)減弱,效應(yīng)值為0.214,95%的置信區(qū)間為[0.055,0.373],不包括0。效應(yīng)差值為0.055,95%的置信區(qū)間為[0.004,0.107],不包括0。因此,基本心理需求滿足的中介作用被未來(lái)工作自我清晰度所調(diào)節(jié),H6 得到驗(yàn)證。

表5 被調(diào)節(jié)的中介效應(yīng)分析結(jié)果

五、結(jié)論與討論

(一)研究結(jié)論

本文以情感型領(lǐng)導(dǎo)如何跨層次影響員工工匠精神為關(guān)注點(diǎn),基于自我決定理論構(gòu)建了一個(gè)被調(diào)節(jié)的中介模型,得出的主要結(jié)論如下:一方面,情感型領(lǐng)導(dǎo)不僅能夠充分發(fā)揮其自身對(duì)員工的關(guān)心、愛(ài)護(hù)及調(diào)節(jié)下屬情緒狀態(tài)的情感效能,直接促進(jìn)員工工匠精神的培育;而且能夠滿足員工對(duì)自主、勝任和關(guān)系方面的基本心理需求,激發(fā)個(gè)體熱愛(ài)和投入工作的內(nèi)在動(dòng)機(jī)進(jìn)而間接影響員工工匠精神;另一方面,未來(lái)工作自我清晰度不僅分別正向調(diào)節(jié)情感型領(lǐng)導(dǎo)員工工匠精神的積極影響及基本心理需求滿足對(duì)員工工匠精神的積極影響,而且正向調(diào)節(jié)基本心理需求滿足在情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神間的中介效應(yīng)。

(二)理論貢獻(xiàn)

第一,探討了情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神的跨層次影響,豐富了工作場(chǎng)所中員工工匠精神前因變量的認(rèn)識(shí)。本文積極響應(yīng)以往學(xué)者對(duì)于擴(kuò)大組織情境中員工工匠精神的培育路徑研究的呼吁(高中華等,2020;劉園園等,2022),揭示了團(tuán)隊(duì)層面領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格中情感型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工工匠精神的跨層次作用,彌補(bǔ)以往研究中忽視聚焦于領(lǐng)導(dǎo)者情感手段這一重要因素對(duì)員工工匠精神的誘發(fā)機(jī)制,情感型領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)其高情緒智力所進(jìn)行的情感關(guān)懷和情緒管理對(duì)員工的幫助、支持有助于工匠精神的形成。同時(shí),李群等(2021)認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)者可以通過(guò)滿足員工情感資源的需要激發(fā)員工表現(xiàn)出工匠行為,本文也與李群等(2021)研究結(jié)果相呼應(yīng)。本文幫助學(xué)界更為全面理解了不同類型領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格在工匠精神培育方面如何發(fā)揮作用,有助于擴(kuò)展領(lǐng)導(dǎo)力如何促進(jìn)員工工匠精神培育的相關(guān)論述。

第二,基于自我決定理論闡明了“情感型領(lǐng)導(dǎo)-基本心理需求滿足-員工工匠精神”之間的影響鏈條。本文發(fā)現(xiàn)基本心理需求滿足除了是連接領(lǐng)導(dǎo)行為與員工幸福感(Stenling and Tafvelin,2014)、工作投入(Rahmadani et al,2019)及工作績(jī)效(Chiniara and Bentein,2016)的橋梁,也是打開(kāi)情感型領(lǐng)導(dǎo)影響員工工匠精神這一“黑箱”的鑰匙。本文結(jié)果表明,情感型領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)采取行動(dòng)提升員工工作自主性,構(gòu)建和諧的團(tuán)隊(duì)氛圍和組織人際關(guān)系,關(guān)注員工情緒狀態(tài)從而使員工的基本心理需求得到滿足,進(jìn)而有利于工匠精神的培育。因此,本文拓展了基本心理需求滿足的前因和結(jié)果研究,厘清了情感型領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)由員工心理需求滿足對(duì)員工工匠精神形成的作用機(jī)制。

第三,引入未來(lái)工作自我清晰度這一個(gè)體動(dòng)機(jī)性資源,厘清了員工工匠精神形成機(jī)制的邊界條件。本文發(fā)現(xiàn)情感型領(lǐng)導(dǎo)直接提供資源或間接激發(fā)的內(nèi)在動(dòng)機(jī)能否培育員工工匠精神依賴員工對(duì)未來(lái)職業(yè)圖像的構(gòu)建是否清晰。一方面,本文深化了情感型領(lǐng)導(dǎo)直接影響員工工匠精神的思考,發(fā)現(xiàn)員工擁有高未來(lái)工作自我清晰度時(shí)伴隨著對(duì)自我提升的期望,并將自我期望與領(lǐng)導(dǎo)期望相契合,從而更為積極的利用情感型領(lǐng)導(dǎo)提供的資源不斷追逐自我優(yōu)化,最終促進(jìn)個(gè)體工匠精神的培育;另一方面,本文則同時(shí)發(fā)現(xiàn)員工對(duì)于未來(lái)的職業(yè)自我構(gòu)建更為清晰時(shí)能夠更加有效的利用所產(chǎn)生的內(nèi)在動(dòng)機(jī),而且本文認(rèn)為內(nèi)在動(dòng)機(jī)在個(gè)體對(duì)未來(lái)具有不同的掌控感時(shí)所發(fā)揮的效用不同,這也體現(xiàn)了內(nèi)在動(dòng)機(jī)具有復(fù)雜性,與Larson 和Rusk(2011)的研究相一致。因此,本文闡釋了員工面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)提供的資源及由此產(chǎn)生內(nèi)在動(dòng)機(jī)后何時(shí)或如何最大化發(fā)揮它們的作用,進(jìn)一步從不同視角為基本心理需求滿足導(dǎo)致內(nèi)在動(dòng)機(jī)有效性的研究提供了思路。

(三)管理啟示

首先,組織中的管理者應(yīng)該注重對(duì)下屬的情感關(guān)懷和情緒管理,不斷提升自身的情緒智力滿足員工的基本心理需求以助力員工工匠精神的培育。例如,從管理者的選拔聘用方面,將情感型領(lǐng)導(dǎo)所應(yīng)具備的相關(guān)條件作為聘用和晉升的標(biāo)準(zhǔn)之一,選擇在管理中能夠投入情感資源關(guān)心和支持員工的領(lǐng)導(dǎo)者;或從管理者培訓(xùn)方面,組織應(yīng)該提供高質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)機(jī)會(huì),幫助領(lǐng)導(dǎo)者提高情商,提升他們對(duì)員工心理情緒狀態(tài)的敏感識(shí)別能力。

其次,管理者要滿足員工專注工作所需的一系列心理需求,不讓客觀條件成為培育工匠精神的潛在障礙。在具體管理過(guò)程中,可以表現(xiàn)為在員工經(jīng)歷情緒低谷時(shí)給予真誠(chéng)的言語(yǔ)關(guān)心,或者在員工人際關(guān)系出現(xiàn)惡化時(shí)積極協(xié)調(diào);積極向下屬授權(quán),只在工作大方向上進(jìn)行指導(dǎo),在員工能夠完成工作任務(wù)的前提下,可以讓其自由選擇具體工作行為,給予員工充分的自主工作空間;進(jìn)行定期的員工談心談話,了解并提供他們?cè)诠ぷ髦兴枰馁Y源,將自身所擁有的高情商在談話過(guò)程中傳授給員工,提升他們對(duì)自身工作的自信度和勝任感。

最后,組織要著力提高團(tuán)隊(duì)成員的未來(lái)工作自我清晰度,使員工將工匠精神培育融入到未來(lái)工作圖像之中。組織應(yīng)該采取措施增強(qiáng)員工對(duì)未來(lái)工作的清晰認(rèn)知,使其充分感知自己未來(lái)的發(fā)展前途并為之努力,進(jìn)而將當(dāng)下領(lǐng)導(dǎo)者提供的工作資源和自身產(chǎn)生的內(nèi)在動(dòng)機(jī)真正用到“刀刃”上,從而減少領(lǐng)導(dǎo)者為了培育員工工匠精神所激發(fā)其內(nèi)在動(dòng)機(jī)的浪費(fèi)。具體而言,組織可以在人力資源培訓(xùn)活動(dòng)中設(shè)立“職業(yè)生涯規(guī)劃”指導(dǎo)專題,通過(guò)幫助員工理解自身工作崗位的重要價(jià)值,使員工清晰認(rèn)識(shí)到自己所從事職業(yè)的廣闊發(fā)展空間,進(jìn)而指導(dǎo)員工基于個(gè)體認(rèn)知積極設(shè)定職業(yè)生涯規(guī)劃,形成對(duì)于未來(lái)工作圖像的清晰認(rèn)知,以工匠精神培育填充未來(lái)工作圖像。

(四)研究不足與未來(lái)展望

本文盡管具有一定的理論意義和實(shí)踐啟示,仍然存在一定的局限性:

首先,雖然本文在進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查時(shí)采用領(lǐng)導(dǎo)-員工匹配和雙時(shí)點(diǎn)的調(diào)查方式,一定程度上降低了共同方法偏差,但仍未滿足三個(gè)時(shí)點(diǎn)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤研究的要求。未來(lái)研究可以采用更多時(shí)點(diǎn)收集問(wèn)卷數(shù)據(jù),以便收集到更為科學(xué)合理的實(shí)證數(shù)據(jù)。

其次,將基本心理需求作為連接情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神之間的關(guān)鍵變量,但未能深入考察基本心理需求滿足的不同維度(如勝任需求滿足、自主需求滿足和關(guān)系需求滿足)之間的差異性,不同維度之間的中介效應(yīng)可能存在差異。未來(lái)研究可以具體考察基本心理需求的不同維度分別在多大程度連接情感型領(lǐng)導(dǎo)與員工工匠精神之間的關(guān)系。

最后,本文只探討了未來(lái)工作自我清晰度這一個(gè)體層面變量在團(tuán)隊(duì)和個(gè)體層次間的跨層次調(diào)節(jié)效應(yīng),但仍然存在其他調(diào)節(jié)變量也可能會(huì)影響工匠精神的培育。未來(lái)研究可以考察組織結(jié)構(gòu)、人力資源實(shí)踐類型等組織層面變量對(duì)員工工匠精神形成的邊界影響。

- 技術(shù)經(jīng)濟(jì)的其它文章

- 責(zé)任導(dǎo)向會(huì)促進(jìn)年長(zhǎng)員工知識(shí)分享嗎?

——基于主動(dòng)動(dòng)機(jī)模型 - 考慮集成商營(yíng)銷努力的養(yǎng)老服務(wù)提供商服務(wù)質(zhì)量激勵(lì)研究

- 互聯(lián)網(wǎng)使用與城鄉(xiāng)居民發(fā)展享受型消費(fèi)

——基于CGSS 數(shù)據(jù)的實(shí)證研究 - 環(huán)境不平等降低了居民幸福感嗎?

——基于中國(guó)綜合社會(huì)調(diào)查(CGSS)微觀數(shù)據(jù)的實(shí)證研究 - 數(shù)字金融、居民勞動(dòng)參與及家庭財(cái)務(wù)脆弱性

- 中國(guó)技術(shù)貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系研究

——基于協(xié)整與誤差修正模型的分析