我國環境規制與產業結構升級探究

楊穎

摘?要:我國省際經濟水平、產業結構、工業技術差異較大,因此不同經濟水平地區應有不同的環境規制標準。鑒于此,文章把中國30個省份分為東、中、西部,使用門檻效應模型探究在創新能級距離下,不同環境規制強度對經濟增長和產業結構升級的影響。研究表明,環境規制的效應呈區域異質性。不同地區環境規制產生的顯著激勵疊加效應總體上呈現出“東低西高、呈階梯狀”的分布特征,并且對產業結構升級有明顯促進作用。產業結構升級通過刺激科技革新和產業結構合理化,對經濟的刺激效應呈現出從東部到西部的“對勾”型分布。

關鍵詞:環境規制;產業結構升級;門檻效應

中圖分類號:F124.3;F121.3文獻標識碼:A文章編號:1005-6432(2024)02-0057-04

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2024.02.015

1?引言

自改革開放以來,中國經濟高速發展,用幾十年時間快速完成工業化。然而長期以來主要依賴能源和技術模仿的發展方式出現了臨界點,能源、環境危機,“低端鎖定”,創新能力不足等問題日益顯現。中國產業一直處在“微笑曲線”中部,長期以來都存在創新研發不足和能源依賴問題,經濟發展主要靠投資和國際貿易。自新冠肺炎疫情蔓延后,各國出現“逆全球化”趨勢和產業回流趨勢,加上我國失去人口紅利和廉價資源地價優勢,我國面臨產業轉型升級受阻、環境約束困難等問題[1]。同時,我國東、中、西部的經濟、科技、人力和工業基礎差異大,產業結構不同。因此在緊迫壓力下制定符合不同地區情況的減排政策尤為重要。

因此,如何提高創新能力,促進產業結構合理化,產生新的經濟增長點,顯得尤為重要。一直以來眾多學者認為環境規制提高了企業生產成本,逼迫企業提升技術水平,以此提升整個行業技術革新,調整產業生產模式,促使產業結構升級,進而達到經濟增長。

基于此環境規制在轉型升級中起到重要作用。由于我國地域遼闊,不同地區所依賴的支柱產業不同,各產業發展程度不同,因此各地區所適合的環境規制強度也不盡相同,因此找到各地區適度的環境規制強度具有現實意義。

綜上所述,文章針對這一問題,按經濟發展程度把我國劃分為東、中、西部,根據創新能力距離,用門檻模型論證中國東、中、西部地區所適用的環境規制強度范圍。并依據影響機制,分析對產業結構升級和經濟增長產生影響的因素,檢驗環境規制在產業結構升級和經濟增長中的重要作用。

2?文獻綜述與影響機制

當前,環境規制對產業結構升級的影響受到國內外學者的廣泛關注,并對此進行了大量的研究分析。現有關于環境規制、產業結構升級的文獻研究主要集中在以下方面。

合理的環境規制能夠激發企業的“創新補償”效應,降低企業的“遵循成本”,通過技術創新,淘汰污染較高的企業,促進產業轉移,從而倒逼地區產業結構升級。張成等(2014)發現,環境規制可以通過環境規制的“創新補償效應”實現環境保護和生產效率的提升[2]。而張倩和林映貞(2022)提出,由于科技創新水平高低變化,環境規制對產業結構升級會產生不同影響[3]。隨著學者的深入研究,從理論研究與實證分析的角度,發現環境規制對產業升級的作用受環境規制強度和空間的影響[4]:原毅軍和謝榮輝(2014)提出隨著規制強度的逐漸提高會對產業結構調整產生“先抑制、后促進、再抑制”的影響[5]。

基于以上文獻,文章發現環境規制對產業升級的影響主要是通過科技創新和技術改革實現,且科技強度、創新能力與環境規制的適應性、反映程度息息相關。

3?研究與設計

基于以上理論,文章使用馮曦明和張仁杰(2021)的研究方法,構建TE指標體系,使用SBM-DEA模型計算綠色生態效率[6]。在不同創新能級距離下,利用動態門檻效應研究環境規制對不同區域經濟增長與產業結構升級的影響機制。

3.1?數據來源

文章將我國30個省份分為東、中、西部地區進行歸類研究。數據來源于國家統計局和各地方統計局,對于部分缺失數值用插值法進行填補,最終整理出已選取30個省份2001—2019年的數據。

3.1.1?指標體系構建

(1)產業結構變遷(Theil)。

TL=∑ni=1(YiY)ln(YiLi/YL),(i=1,2,3)

式中,Yi分別代表一、二、三產業產值,Li分別代表一、二、三產業就業人數。

(2)綠色生態效率(TE)[6]。文章通過構建綠色生態效率指標體系并利用含有非期望產出的超效率SBM模型進行測度。投入指標:能源消費總量(萬噸標準煤)、污染治理投資和城市建設用地面積(平方千米),期望產出指標GDP和非期望產出:工業廢氣排放總量(萬噸)、工業廢氣排放總量(噸)和工業固體產生量(萬噸)。

(3)環境規制(EVI)。文章采用孫英杰和林春(2018)[7]的方法,分別從費用、投資兩個方面構建環境規制指標,其計算方法如下:

EVit=ERit/GDPitERt/GDPt

式中,ERit代表i地區t時間的環境污染治理投入資金,GDPit代表i地區t時刻的生產總值。若EV>1,表明該省環境規制水平較高;若EV≤1,表明該省環境規制水平較低。

(4)創新能級距離(DIS)。文章用創新前沿地區專利數與地區專利數比值的對數來衡量該地區的創新能級距離。

(5)控制變量[2]。

對外開放程度(Open):文章采用各地區進出口總額與GDP的比值來衡量對外開放程度。

人力資本質量(Labor):文章采用平均受教育年限來衡量。針對本科和大專以上教育程度居民所占地區總人口的比重。

城鎮化水平(Urbanization):文章采用各地區城鎮人口與各地區總人口的比率來衡量。

市場化水平(Market):需求在經濟發展和資源合理有效配置中起重要作用。文章中用樊綱的市場化指標來度量我國各省份市場化程度。

3.1.2?模型說明

Tone和Tsutsui(2010)在Tone(2001)數據包絡模型的基礎上提出超效率?SBM?模型。文章采用包含非期望產出的超效率?SBM?模型測量中國省際綠色生態效率,模型設定如下:

Minp=1+1m∑mi=1s-ixik1-1(r1+r2)(∑r1r=1s+ryrk+∑r2p=1s+pbpk)

s.t∑nj=1,j≠kxijλj-s-i≤xik∑nj=1,j≠kxrjλj-s+i≤xrk∑nj=1,j≠kbpjλj-s+p≥bpk∑nj=1,j≠kλj=1s+i,s-r,s+p,λ≥0i=1,2,…,m;r=1,2,…,q;j=1,2,…,n(j≠k)

3.2?門檻效應

文章用Hansen(1999)提出的門檻模型,對環境規制與經濟增長、產業結構升級的非線性關系進行檢驗,建立了下列雙重門檻回歸模型:

lnGDPi,t=α0+α1lnTLi,t-1+α2lnMLi,t-1+α3lnULi,t-1+α4OPEN+α5lnL+γ1lnEVi,t(lnDISi,k,t-1≤θ1)+γ2lnEVi,t(θ1≤lnDISi,k,t-1≤θ2)+γ3lnEVi,t(lnDISi,k,t-1≤θ2)+εit

式中,θ1、θ2為門檻值,且θ1≤θ2,對應各區段的系數分別為γ1、γ2、γ3;i、k、t分別表示省份、前沿面所在省份、年份;α0為常數項,α1、α2、α3、α4、α5分別為各解釋變量的影響系數;εit為誤差項,β為控制變量的系數值。

lnTL為產業結構升級指數,lnML為樊綱市場化指數,lnUL為城鎮化指標,OPEN為對外開放程度,lnL為人力資源,lnEV為環境規制力度,lnDIS為離創新前沿地區的創新能級距離。首先對所有數據進行ADF和LLC檢驗確保數據的平穩性,隨后構建模型。

4?基于經濟增長的因果研究

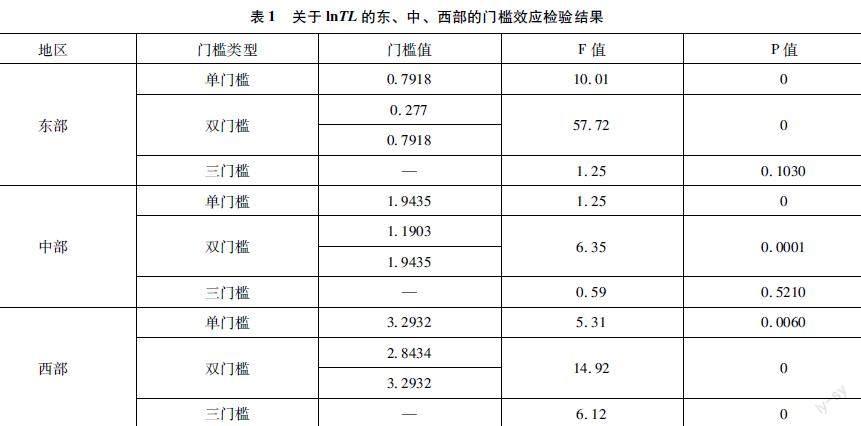

關于lnTL的東、中、西部的門檻效應檢驗結果見表1。由表2可知,TE和EV對TL有顯著的正向影響,且離創新前沿近的地區環境規制的影響效果更好。

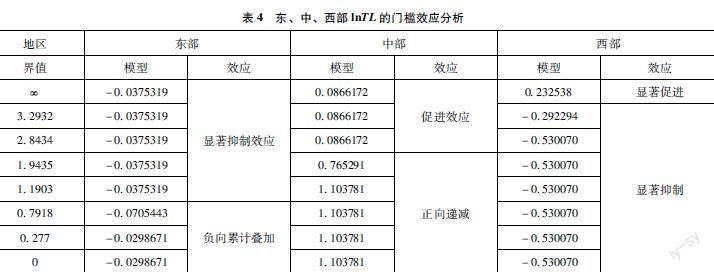

由表3和表4可知,市場化、開放程度對我國東中部皆有顯著促進作用。表格數據說明我國東中部產業鏈已經具有相應的抗壓能力,在競爭變激烈時,能對產業迅速做出轉型升級。同時,環境規制對產業結構升級的影響整體上呈“U”型,較小的規制能夠最快地對產業轉型起到刺激作用。

東部回歸:總體而言,環境規制對產業結構變遷在東部地區存在顯著的正向影響。東部地區環境規制對產業結構影響較中部影響更小,因為東部地區工業化、現代化時間更久,產業結構水平較高。且東部創新能級距離較遠的地區影響更大,前沿地區的產業主要以第三產業為主,因此影響程度不高。

中部回歸:中部地區受環境規制的影響最大,我國大部分產業轉移至中部,且中部主要以污染較高的重工業為主。而中部地區離創新前沿最近的地區產業結構升級系數最大。因為中部地區受到東部地區科技溢出效應影響,能夠在短時間內通過充足的資金和技術快速實現產業轉型和技術革新。

西部回歸:西部地區普遍存在產業結構不合理,主要是資源集中型產業,且集中在西部經濟較為發達的地方。因此西部創新能級距離較近地區由于存在大量資源聚集型產業并且技術、資金不足,環境規制會在短期內影響生產效率的提高,因此對產業結構產生負向影響。

5?結論與建議

在創新能級距離較近的地區,適當提高環境規制強度對經濟增長和產業結構有正向作用;在創新能級距離較遠的地區,環境規制強度的提高對經濟增長的影響則表現出不確定性。此外,創新能級距離對產業轉型升級的提高具有顯著促進作用。創新能級距離越小,越能夠促進產業轉型升級。東部地區創新能級距離對產業結構升級有顯著促進作用,但其影響程度明顯小于中部地區。中部地區對工業具有較高的依賴性,創新能級距離越小越能夠實現環境改善和產業轉型的雙重紅利。西部地區尚處在復合效應的正向累積階段,創新能力尚有提升空間。因此,我國東中部依舊需要投入大量資金,以科技創新推動我國產業轉型,提高我國產品附加值。西部應該更加重視開放,積極完善基礎設施和產業鏈,吸引大量企業遷入。

環境規制對經濟增長短期有一定負向影響,但能實現我國產業結構轉型,特別是促進西部地區產業結構合理化,對我國現階段有重要意義。城鎮化水平對各地區經濟增長的效果呈現東部到西部逐漸遞增,東、中、西部地區加大城鎮化水平,實現城鄉一體化,均有利于當地經濟增長,尤其是西部地區。對于重工業地區,環境規制在短期內對經濟產生的負向影響大于轉型升級和科技進步帶來的收益,但科技創新水平高的地區所受影響相對較小。對于落后地區,環境規制正向作用高于負向作用,且能刺激產業結構升級進而對經濟發展產生正向作用。

參考文獻:

[1]吳萬宗,劉玉博,徐琳.產業結構變遷與收入不平等——來自中國的微觀證據[J].管理世界,2018,34(2):22-33.

[2]張成,郭炳南,于同申.環境規制強度對行業生產技術進步的非線性影響[J].中國科技論壇,2014(1):57-61,75.

[3]張倩,林映貞.雙重環境規制、科技創新與產業結構變遷——基于中國城市面板數據的實證檢驗[J].軟科學,2022,36(1):37-43.

[4]張成,陸旸,郭路,等.環境規制強度和生產技術進步[J].經濟研究,2011,46(2).

[5]原毅軍,謝榮輝.環境規制的產業結構調整效應研究——基于中國省際面板數據的實證檢驗[J].中國工業經濟,2014(8):57-69.

[6]馮曦明,張仁杰.產業結構變遷、綠色生態效率與區域經濟增長[J].統計與決策,2021,37(21):104-108.

[7]孫英杰,林春.試論環境規制與中國經濟增長質量提升——基于環境庫茲涅茨倒U型曲線[J].上海經濟研究,2018(3):84-94.