設(shè)施光環(huán)境調(diào)控技術(shù)裝備研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

劉藝涵,李晶,陳曉麗,高軼楠,范鳳翠,郭文忠*

(1.天津農(nóng)學(xué)院園藝園林學(xué)院,天津 300384;2.北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心,北京 100097;3.河北省農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所,河北 石家莊 050051)

近年來(lái),隨著科技水平的不斷進(jìn)步,設(shè)施農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分[1]。設(shè)施農(nóng)業(yè)涉及的作物種類豐富,主要包括蔬菜、瓜果、花卉、菌類等,其中蔬菜種植面積占設(shè)施園藝種植總面積的85%以上,主要種植作物為番茄和黃瓜等。在設(shè)施生產(chǎn)過(guò)程中,不適宜的環(huán)境會(huì)嚴(yán)重影響園藝作物的生長(zhǎng)發(fā)育,進(jìn)而影響園藝產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量[2]。光是影響植物生長(zhǎng)發(fā)育的主要環(huán)境因子,對(duì)作物形態(tài)建成、生育調(diào)控、光合物質(zhì)合成、產(chǎn)量及品質(zhì)形成等均具有重要影響。隨著設(shè)施園藝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,合理調(diào)控光環(huán)境帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益逐漸凸顯出來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者開始研究設(shè)施光環(huán)境調(diào)控對(duì)作物形態(tài)生長(zhǎng)、生理生化以及產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[3-5],并取得了大量研究成果,促進(jìn)了設(shè)施蔬菜光調(diào)控理論和技術(shù)的發(fā)展。對(duì)設(shè)施光環(huán)境調(diào)控技術(shù)和裝備研究現(xiàn)狀以及不同補(bǔ)光設(shè)備的性能與優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行綜述,探究設(shè)施補(bǔ)光技術(shù)和裝備在應(yīng)用過(guò)程中存在的問(wèn)題,并對(duì)其發(fā)展前景進(jìn)行展望,以期為我國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)光環(huán)境調(diào)控、設(shè)施作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)提供參考。

1 設(shè)施光環(huán)境調(diào)控的必要性

我國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展歷史十分悠久,傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)以精耕細(xì)作、因時(shí)因地制宜為特點(diǎn),存在規(guī)模小、較分散、生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)效率低等問(wèn)題[6]。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受不確定因素影響過(guò)多,其中受自然氣候影響較大,致使產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益忽高忽低。隨著現(xiàn)代科技與經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)逐漸向設(shè)施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。目前,設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)十分普遍,但在實(shí)際應(yīng)用中存在一些這樣或那樣問(wèn)題。如,設(shè)施建造位置不當(dāng)導(dǎo)致光照不足;設(shè)施透明覆蓋材料老化和污染等導(dǎo)致透光率下降,設(shè)施內(nèi)光照強(qiáng)度降低、時(shí)長(zhǎng)變短;陰雨天時(shí)植物很難見到自然光,而設(shè)施內(nèi)沒有相應(yīng)的補(bǔ)光設(shè)備;冬季光照不足等造成植物生長(zhǎng)受到嚴(yán)重影響,光合作用受到抑制,花和果實(shí)發(fā)育緩慢甚至停止生長(zhǎng),爛根死亡等[7,8],生產(chǎn)出來(lái)的園藝產(chǎn)品質(zhì)量不佳。對(duì)設(shè)施結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或進(jìn)行合理的人工補(bǔ)光,可以緩解作物因設(shè)施內(nèi)光照不足而產(chǎn)生的不利影響,保證設(shè)施作物長(zhǎng)勢(shì)強(qiáng)壯、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)[5]。因此,基于作物高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的需要,對(duì)設(shè)施光環(huán)境進(jìn)行合理調(diào)整及人工補(bǔ)光就顯得尤為重要,設(shè)施光環(huán)境調(diào)控技術(shù)與裝備的研究成為設(shè)施園藝栽培中的一個(gè)重要課題[9],并逐漸成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

2 設(shè)施光環(huán)境調(diào)控技術(shù)和裝備研究現(xiàn)狀

2.1 設(shè)施光環(huán)境調(diào)控技術(shù)研究現(xiàn)狀

相對(duì)于露地種植,設(shè)施內(nèi)光照強(qiáng)度較弱,光照時(shí)數(shù)較少,光質(zhì)變化較大,光照分布不均。研究表明,設(shè)施內(nèi)的光照條件受大氣透明度、太陽(yáng)高度角、設(shè)施覆蓋材料、設(shè)施結(jié)構(gòu)和方位、設(shè)施清潔程度、作物群體結(jié)構(gòu)、栽培管理措施等多種因素的影響[10-12],其中有些因素可以通過(guò)適當(dāng)?shù)恼{(diào)控技術(shù)而得到改善。

2.1.1 選擇適宜的建筑場(chǎng)地和建筑方位 首先,溫室大棚建筑場(chǎng)地應(yīng)選擇平坦開闊處,周圍不宜有遮光建筑,且建造地土壤物理性質(zhì)良好;其次,應(yīng)選擇交通便利、水電供應(yīng)充足的場(chǎng)地。不同的地理位置,溫室的適宜朝向不同。楊文雄等[13]采用日光溫室光輻射環(huán)境模型模擬了北京地區(qū)5 種不同朝向日光溫室的光截獲情況,結(jié)果顯示,正南朝向的日光溫室光截獲量最大。白義奎等[11]對(duì)沈陽(yáng)地區(qū)不同朝向溫室的太陽(yáng)輻射進(jìn)行了比較,結(jié)果顯示,溫室朝向?yàn)槟掀?°時(shí)進(jìn)光量最大。因此,在確定溫室的具體朝向時(shí),應(yīng)根據(jù)其所處的具體地理位置而定。北方地區(qū)溫室一般為坐北朝南、東西棟建造。高緯度或氣溫較低的地區(qū)可以適當(dāng)偏西,以更多地利用下午的陽(yáng)光;而低緯度或不太寒冷的地區(qū)可以適當(dāng)偏東,以充分利用上午的陽(yáng)光。在生產(chǎn)中,要根據(jù)具體情況確定溫室的偏離角,以期為設(shè)施提供最大進(jìn)光量,一般偏離角為5°~10°。

2.1.2 選擇合理的設(shè)施結(jié)構(gòu)和屋面坡度 理論上溫室最理想的屋面坡度角為陽(yáng)光入射線與屋面經(jīng)常保持90°,但這在現(xiàn)實(shí)中是不可能做到的。在一定范圍內(nèi),東西向單棟溫室的屋面坡度角越大,透光率越高,尤其在我國(guó)北方地區(qū)表現(xiàn)得更為明顯。屋面坡度角α可以利用公式H0=90°-φ+δ+α(式中,H0為正午時(shí)太陽(yáng)高度角,φ為緯度,δ為赤緯)計(jì)算得到。對(duì)于東西走向的連棟溫室,屋面坡度角越大,透光率越大,當(dāng)屋面坡度角增大到30°時(shí)透光率最大,但屋面坡度角超過(guò)30°后繼續(xù)增大時(shí)透光率反而下降。但對(duì)于南北走向的溫室,屋面坡度角與透光率之間關(guān)系不大。目前應(yīng)用較多的屋面坡度角是22°、23°和26.5°,但在實(shí)際生產(chǎn)中選擇屋面坡度時(shí)還要多方面考慮,不僅要考慮光能使用的合理性,還要考慮溫室高度和跨度的合理性。

2.1.3 選擇性能好的透明覆蓋材料 覆蓋材料種類不同,透光率以及設(shè)施內(nèi)的光譜成分也不一樣。設(shè)施生產(chǎn)上應(yīng)選擇耐老化、透光率大且透光保持率高的透明覆蓋材料。馬小平等[14]從溫室栽培的角度出發(fā)對(duì)設(shè)施園藝覆蓋材料的選擇進(jìn)行分析,認(rèn)為理想的覆蓋材料是在300~750 nm 有效輻射范圍內(nèi)具有最高的透過(guò)率。此外,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間使用后,設(shè)施的透明覆蓋材料會(huì)被灰塵、煙霧等污染,內(nèi)表面會(huì)附上一層水膜,導(dǎo)致透光率下降。同時(shí),透明覆蓋材料自身也會(huì)隨使用時(shí)間的延長(zhǎng)而老化,但不同種類的透明覆蓋材料,其老化速度不同。目前生產(chǎn)中使用的透明覆蓋材料主要有玻璃,以及EVA、PE、PC、PVC 等材質(zhì)的塑料薄膜或塑料板等。功能越好的覆蓋材料通常價(jià)格越高,在實(shí)際生產(chǎn)中選擇透明覆蓋材料時(shí)應(yīng)結(jié)合具體情況進(jìn)行綜合考慮[14],既要考慮設(shè)施的類型,又要考慮栽培作物的種類,還要考慮覆蓋材料的綜合性價(jià)比以及當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件等。

2.1.4 選擇合理的管理措施和種植行向 透明屋面上的任何污染和遮擋均會(huì)對(duì)設(shè)施內(nèi)的植物采光造成不利影響,應(yīng)盡可能保持透明屋面的清潔,將透光率控制在理想范圍內(nèi)。以保溫為前提時(shí),應(yīng)盡量早揭晚蓋外保溫物和內(nèi)保溫物[15]。條件允許時(shí)還可以覆蓋地膜或張掛反光幕,利用反射光,起到補(bǔ)光的作用。在作物栽培上要合理密植,選擇合理的種植行向[16],既要避免作物過(guò)于密集而造成的互相擋光,又要避免作物稀疏而造成的空間浪費(fèi)。

2.1.5 選擇合適的遮光方式和骨架材料 某些蔬菜不適宜在高溫環(huán)境中生長(zhǎng),因此設(shè)施栽培時(shí)需要通過(guò)遮光來(lái)抑制室內(nèi)溫度的上升,以保證產(chǎn)量和品質(zhì)。遮光材料主要有遮陽(yáng)網(wǎng)、葦簾、草苫等。對(duì)于某些玻璃溫室,也可以通過(guò)表面涂白的方法來(lái)減緩溫度的升高。根據(jù)覆蓋部位的不同,遮光材料分為內(nèi)覆蓋和外覆蓋兩類[17],通常外覆蓋的作用效果優(yōu)于內(nèi)覆蓋。此外,還要選擇適合的骨架材料,以盡量減少材料的遮陽(yáng)[18],并提高設(shè)施內(nèi)的光照水平。如,荷蘭的文洛型溫室,其具有獨(dú)特的結(jié)構(gòu),節(jié)省了很多材料,且使用園藝專用玻璃,使得透光率大幅度提高[19]。在實(shí)際應(yīng)用中,這樣的光調(diào)控技術(shù)還有很多。

2.1.6 合理利用作物對(duì)光調(diào)節(jié)的生理反應(yīng) 近年來(lái),科研工作者在光調(diào)節(jié)對(duì)作物生理的影響方面進(jìn)行了大量研究。陳曉麗等[20]利用不同有色膜覆蓋的棚架人工種植藥用蔬菜紫蘇,結(jié)果表明,有色膜覆蓋可提高葉片的總鮮重以及K 等7 種元素的含量,但會(huì)降低Fe元素的累積量。聞婧等[21]研究發(fā)現(xiàn),紅藍(lán)黃組合光處理下鐵皮石斛的干鮮重顯著高于其他光源處理,而單色紅、藍(lán)、黃光處理下鐵皮石斛的干鮮重均顯著降低。張立偉等[22]認(rèn)為,紅光處理可以促進(jìn)香椿苗鮮重的提高,而藍(lán)光處理會(huì)導(dǎo)致香椿苗干鮮重降低。可以看出,光質(zhì)對(duì)作物無(wú)機(jī)元素含量及同化物積累具有重要影響,但不同光質(zhì)的影響結(jié)果不同。分析原因可能是紅光促進(jìn)了植物光合作用,進(jìn)而增加了干物質(zhì)的積累;而藍(lán)光會(huì)損壞植物的葉綠體結(jié)構(gòu),進(jìn)而抑制了干物質(zhì)的積累。因此,在無(wú)法使用補(bǔ)光燈時(shí),可以通過(guò)改變薄膜的顏色為作物生長(zhǎng)提供適宜的環(huán)境。弱光會(huì)對(duì)植物正常生長(zhǎng)造成一定的負(fù)面影響,苗辰[23]認(rèn)為,弱光會(huì)導(dǎo)致番茄植株徒長(zhǎng),光合作用受到抑制,生物量、果實(shí)產(chǎn)量以及果實(shí)的可溶性糖、可溶性固形物、總酚和類黃酮含量降低。何靜雯等[24]研究表明,適當(dāng)遮光有利于鄞紅葡萄葉片生長(zhǎng),而過(guò)度遮光會(huì)對(duì)鄞紅葡萄植株造成不可恢復(fù)的傷害。丘立杭等[25]發(fā)現(xiàn),弱光會(huì)導(dǎo)致甘蔗分蘗延遲,株高和莖粗增加受到抑制,但可提高甘蔗的葉綠素含量。在實(shí)際生產(chǎn)中,弱光會(huì)嚴(yán)重影響作物的正常生長(zhǎng)以及產(chǎn)量的提高,設(shè)施栽培遇到的環(huán)境弱光問(wèn)題可以通過(guò)適當(dāng)補(bǔ)光來(lái)解決;而對(duì)于適宜生活在弱光環(huán)境中的陰生植物,可以通過(guò)遮光的方式來(lái)保證其生長(zhǎng)發(fā)育。

2.2 設(shè)施光環(huán)境調(diào)控裝備研究現(xiàn)狀

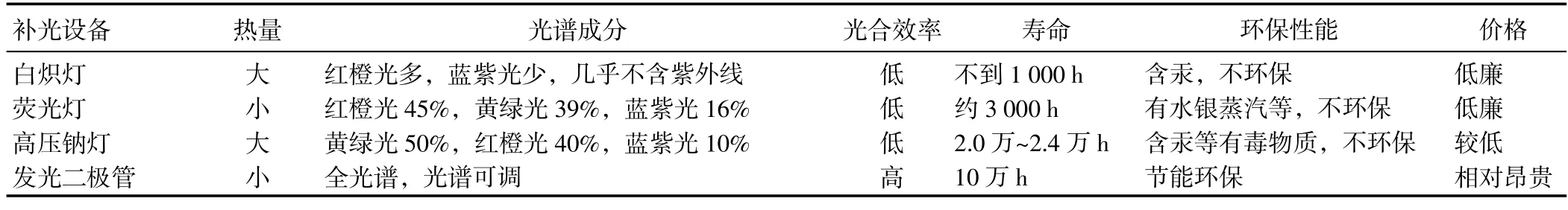

隨著科技的發(fā)展,僅僅依靠調(diào)控技術(shù)來(lái)改善設(shè)施內(nèi)的光照環(huán)境已經(jīng)不能滿足人們的要求,且在一些設(shè)施中如全封閉植物工廠等,人工光源是植物能夠吸收利用的唯一光源。于是,為了保證植物達(dá)到理想的生長(zhǎng)狀態(tài),人們依據(jù)設(shè)施植物對(duì)光照的需求進(jìn)行人工補(bǔ)光,人為設(shè)置光環(huán)境。植物補(bǔ)光設(shè)備結(jié)構(gòu)組成主要包括三部分:光源、電路和配套的控制系統(tǒng)。目前,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中使用的補(bǔ)光設(shè)備主要有白熾燈、熒光燈、高壓鈉燈、LED 燈等,不同補(bǔ)光設(shè)備的工作原理和性能不同(表1)。

表1 不同補(bǔ)光設(shè)備的性能比較Table 1 Comparison of performance of different fill light equipments

2.2.1 白熾燈 白熾燈由燈泡、燈絲和電源線構(gòu)成[26],俗稱電燈泡,是最早使用的補(bǔ)光燈種類[27]。其燈絲的主要成分是鎢,為避免鎢揮發(fā),一般是在燈泡抽成真空之后充些惰性氣體。白熾燈靠鎢絲在通電時(shí)加熱至白熾化才發(fā)光。白熾燈生理輻射比例很低,但價(jià)格低廉、使用簡(jiǎn)便,因此常用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),適用于溫室花卉的補(bǔ)光,通過(guò)白熾燈的懸掛密度和高度來(lái)調(diào)節(jié)設(shè)施內(nèi)的光照強(qiáng)度。目前,白熾燈正逐漸被淘汰,一般僅作為輔助光源應(yīng)用[26]。黃三曉等[28]試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),LED+白熾燈照明模式改善了LED 光源的光品質(zhì),進(jìn)一步證明了白熾燈可以用作輔助光源。

2.2.2 熒光燈 熒光燈由燈管、起輝器、鎮(zhèn)流器和燈座構(gòu)成[26],其工作原理是利用低壓氣體放電而發(fā)光。燈管內(nèi)的氣體主要是氬氣,還有少量氪、氖和水銀[29],燈管內(nèi)壁涂抹熒光物質(zhì),這些熒光物質(zhì)決定了發(fā)光的顏色。目前溫室補(bǔ)光大多使用白色熒光燈,其光譜成分與日光比較接近。熒光燈的發(fā)光效率高于白熾燈,目前使用較為普遍,多使用T5 和T8 類型。哈爾濱工程大學(xué)研制出的HGH-高效節(jié)能溫室稀土補(bǔ)光燈[30],適用面廣、經(jīng)濟(jì)效益高、壽命長(zhǎng),填補(bǔ)了我國(guó)稀土補(bǔ)光設(shè)備方面的空白。

2.2.3 高壓鈉燈 高壓鈉燈利用金屬鈉蒸汽放電而發(fā)光,是繼白熾燈、熒光燈之后的第3 代照明設(shè)備[31],也是當(dāng)前溫室內(nèi)普遍使用的人工補(bǔ)光光源之一。高壓鈉燈熱量較大、表面溫度較高,不適合近距離照射到作物上,但是距離作物也不能太遠(yuǎn),通常懸掛在植株正上方1 m 左右。國(guó)內(nèi)外研究證明,高壓鈉燈可以應(yīng)用于植物開花和結(jié)果階段,能夠提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)[32,33]。

2.2.4 發(fā)光二極管 發(fā)光二極管即LED 燈,是一種把電能轉(zhuǎn)化為光能的固態(tài)半導(dǎo)體器件,是第4 代照明設(shè)備。典型的LED 植物補(bǔ)燈設(shè)備包括感應(yīng)器模塊、傳感器組件、電源模塊、LED 控制組件和LED 燈具陣列組件等[34,35]。1991 年Bula 等[36]對(duì)LED 光源和其他傳統(tǒng)光源下的萵苣生長(zhǎng)情況進(jìn)行了比較,認(rèn)為L(zhǎng)ED 燈可以作為補(bǔ)光光源使用。陳曉麗等[37]研究了不同光譜成分及其組合條件對(duì)葉用萵苣礦物質(zhì)吸收的影響,結(jié)果表明,各處理均提高了萵苣中各元素的含量。錢舒婷等[38]研究了5 種補(bǔ)光方式對(duì)草莓生長(zhǎng)發(fā)育、產(chǎn)量和品質(zhì)的影響,發(fā)現(xiàn)用紅藍(lán)光配比為4.9∶1 的LED 燈進(jìn)行補(bǔ)光效果最優(yōu),說(shuō)明相同條件下一定配比的LED組合效果優(yōu)于高壓鈉燈和紅色熒光燈。

4 種設(shè)施常用補(bǔ)光燈的性能比較結(jié)果顯示,白熾燈、熒光燈和高壓鈉燈雖然價(jià)格較低,但光合效率、壽命和環(huán)保性能遠(yuǎn)不及LED 燈,光譜成分也沒有LED 燈全光譜且光譜可調(diào)的優(yōu)點(diǎn)。總體來(lái)看,目前LED 燈性能最優(yōu),但價(jià)格高昂,并不適用于所有情況。

2.2.5 多光源陣列+智能動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng) 傳統(tǒng)的植物補(bǔ)光裝備由單一傳統(tǒng)光源和簡(jiǎn)單的靜態(tài)控制系統(tǒng)組成,難以滿足植物不同時(shí)期、不同發(fā)育階段的光質(zhì)需求。因此,國(guó)內(nèi)外學(xué)者研發(fā)出了多光源陣列+智能動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)的全自動(dòng)照明方案,可以結(jié)合植物需求實(shí)時(shí)進(jìn)行光照調(diào)節(jié)。

程鑫等[39]設(shè)計(jì)了一款基于PSO-SVR 模型的溫室智能補(bǔ)光系統(tǒng),根據(jù)CO2濃度和溫度變化進(jìn)行補(bǔ)光,解決了補(bǔ)光系統(tǒng)自動(dòng)化、智能化不足和耗能高的問(wèn)題。鄭吉澍等[40]設(shè)計(jì)了一款基于旋轉(zhuǎn)栽培架的補(bǔ)光設(shè)備,并試驗(yàn)證明該控制系統(tǒng)可以自動(dòng)調(diào)整補(bǔ)光燈的數(shù)量。劉曉宇[41]設(shè)計(jì)了一款由LED 補(bǔ)光模塊、通信模塊和終端模塊三部分組成的植物工廠LED 補(bǔ)光系統(tǒng),用戶可以通過(guò)客戶端對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控;此外,還具有歷史、定時(shí)和植物光配方庫(kù)模塊,便于使用者進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和分析,實(shí)現(xiàn)LED 燈自動(dòng)化補(bǔ)光,這款設(shè)備實(shí)現(xiàn)了LED 補(bǔ)光調(diào)控的自動(dòng)化。邵美旋[42]設(shè)計(jì)了一種基于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的植物光照控制系統(tǒng),以LED 作為補(bǔ)光光源,將溫室內(nèi)的光照數(shù)據(jù)傳輸?shù)窖a(bǔ)光可視化平臺(tái),用戶可以根據(jù)當(dāng)前數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)補(bǔ)光;此外,其還通過(guò)仿真試驗(yàn)對(duì)比了2 種LED 光源陣列的光照效果,結(jié)果表明,在光源高度15 cm 條件下,交錯(cuò)間隔排列的光照強(qiáng)度均勻性優(yōu)于等間距均勻排列。但該研究只是針對(duì)獨(dú)立溫室進(jìn)行的,且通信范圍有限,因此,該補(bǔ)光系統(tǒng)在其他設(shè)施內(nèi)的使用效果尚不能保證,還需進(jìn)一步驗(yàn)證。

3 我國(guó)設(shè)施光環(huán)境調(diào)控技術(shù)與裝備存在的主要問(wèn)題

3.1 企業(yè)補(bǔ)光裝備研發(fā)積極性不高

我國(guó)植物補(bǔ)光行業(yè)起步較早,已有20 a 的歷史,雖然部分成果已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,但與其他先進(jìn)國(guó)家相比,我國(guó)企業(yè)對(duì)補(bǔ)光裝備研發(fā)的積極性不高,智能補(bǔ)光裝備研發(fā)仍然較為滯后。荷蘭等國(guó)家早就把人工補(bǔ)光技術(shù)裝備廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

3.2 農(nóng)用補(bǔ)光裝備產(chǎn)品化程度低

隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展,全封閉型植物工廠生產(chǎn)形式愈加常見,植物補(bǔ)光裝備需求量也將持續(xù)增大。然而,我國(guó)補(bǔ)光裝備研究成果大多處于試驗(yàn)階段,尚未投入市場(chǎng)。因此,需要更多的資金投入,豐富補(bǔ)光裝備市場(chǎng),推動(dòng)我國(guó)農(nóng)用補(bǔ)光裝備的發(fā)展。

3.3 LED 燈使用不普遍

LED 燈是一種綠色照明裝備,雖然近幾年LED的價(jià)格逐漸下降,但在實(shí)際生產(chǎn)中一塊燈板往往需要上百個(gè)發(fā)光二極管,與其他傳統(tǒng)補(bǔ)光裝備相比,LED燈價(jià)格仍然較高,導(dǎo)致生產(chǎn)投入成本高;此外,LED補(bǔ)光裝備很難適應(yīng)高溫高濕的設(shè)施環(huán)境,使用中易損壞,需要投入大量資金維修。因此,目前LED 補(bǔ)光裝備應(yīng)用面積較小,尤其是農(nóng)民應(yīng)用得更少。

3.4 補(bǔ)光裝備使用率低

植物補(bǔ)光裝備在冬季和早春使用較多,在陽(yáng)光充沛的春天和夏天使用頻率會(huì)大幅度降低,當(dāng)自然光能夠滿足作物生長(zhǎng)需求時(shí)甚至不再使用。此外,植物也需要休息,所以,即使自然光不足,補(bǔ)光裝備也不會(huì)全天候工作,有一部分時(shí)間是處于閑置狀態(tài),致使其使用率很低。因此,補(bǔ)光裝備的閑置問(wèn)題應(yīng)加以重視。

3.5 易造成光過(guò)剩、能源浪費(fèi)等問(wèn)題

補(bǔ)光燈大多是用來(lái)補(bǔ)充自然光不足、調(diào)節(jié)作物生長(zhǎng)周期的,生產(chǎn)上如果工作人員未按照作物對(duì)光線的要求進(jìn)行科學(xué)補(bǔ)光,補(bǔ)光時(shí)間太長(zhǎng)或者過(guò)度補(bǔ)光,不僅會(huì)造成光過(guò)剩和能源浪費(fèi),還會(huì)造成設(shè)施作物長(zhǎng)勢(shì)不佳,甚至死亡。

4 設(shè)施光環(huán)境調(diào)控技術(shù)裝備研究展望

隨著我國(guó)設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展,人們對(duì)作物產(chǎn)量和品質(zhì)的要求不斷提高,應(yīng)用植物補(bǔ)光技術(shù)裝備帶來(lái)的效益愈加明顯,設(shè)施光環(huán)境調(diào)控技術(shù)越來(lái)越受到重視,并開始規(guī)模化用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。植物補(bǔ)光裝備在溫室大棚領(lǐng)域應(yīng)用得最廣,在全人工植物工廠發(fā)展得最快速,目前也逐漸應(yīng)用于戶外大田種植,如火龍果等經(jīng)濟(jì)價(jià)值高的作物[43],預(yù)計(jì)未來(lái)植物補(bǔ)光裝備的應(yīng)用場(chǎng)景將不斷豐富。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中,通過(guò)光質(zhì)調(diào)節(jié)控制植物的生長(zhǎng)發(fā)育以及形態(tài)建成是一項(xiàng)重要技術(shù),未來(lái)植物補(bǔ)光裝備將應(yīng)用于越來(lái)越多的植物,如在食用菌、菌菇類和藥用植物上的應(yīng)用會(huì)越來(lái)越普遍。或許在未來(lái)可以將補(bǔ)光技術(shù)、裝備與更多的環(huán)境因素如溫度、濕度等相結(jié)合,使現(xiàn)有的補(bǔ)光裝備得到進(jìn)一步改進(jìn)。此外,還可以使用特定的光照來(lái)控制植物生長(zhǎng),從而減少植物激素、調(diào)節(jié)劑等的使用,保護(hù)植物免受病蟲為害。然而這方面的技術(shù)尚處于發(fā)展階段,因此,基于作物需光模型決策的光環(huán)境智能調(diào)控裝備將是未來(lái)設(shè)施環(huán)境調(diào)控的主要方向。研制開發(fā)出符合我國(guó)生產(chǎn)實(shí)際的植物補(bǔ)光自動(dòng)控制系統(tǒng),對(duì)發(fā)展我國(guó)設(shè)施栽培產(chǎn)業(yè)具有重要意義。

- 河北農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 基于人本視角和基層需求的鄉(xiāng)村振興路徑探索

——《鄉(xiāng)村振興路徑探索》書評(píng) - 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放時(shí)序特征及脫鉤彈性分析

- 基于河北省285 份微觀樣本的果農(nóng)綠色生產(chǎn)行為選擇影響因素分析

- 夏枯草多倍體的誘導(dǎo)與鑒定

- 11 種環(huán)境友好型殺蟲劑對(duì)金銀花蚜蟲的室內(nèi)和田間效果評(píng)價(jià)

- 中量元素水溶肥施用方式和濃度對(duì)白菜產(chǎn)量及品質(zhì)的影響