新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放時序特征及脫鉤彈性分析

董恒志,陳玉蘭,趙達君

(新疆農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院,新疆 烏魯木齊 830000)

近年來,由溫室氣體排放所導致的全球氣候變暖問題日益凸顯,海平面逐年上升,極端惡劣天氣的頻發(fā),不僅損害了自然生態(tài)系統(tǒng)平衡,還對人類未來生存及社會發(fā)展產(chǎn)生威脅[1]。我國是農(nóng)業(yè)大國,農(nóng)用物資所產(chǎn)生的碳排放量占我國總體碳排放量的17%[2]。2020 年我國提出碳達峰、碳中和目標[3],2021 年《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》中強調(diào),要加快農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展,堅持以可持續(xù)發(fā)展為核心。發(fā)展低碳農(nóng)業(yè)是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要動力和“兩山”理念的踐行。因此,降低農(nóng)業(yè)碳排放量,對于促進農(nóng)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展有著重要作用。

諸多學者對農(nóng)業(yè)碳排放進行了研究。范東壽[4]、劉楊等[5]研究表明,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率是影響農(nóng)業(yè)碳減排的主要影響因素;田云等[6]、黃曉慧等[7]研究表明,我國農(nóng)業(yè)碳排放增速處于波動下降態(tài)勢;王洋等[8]、尚光引等[9]研究表明,農(nóng)戶兼業(yè)及提高農(nóng)戶政策認知均可促進農(nóng)業(yè)碳減排;林斌等[10]、王學婷等[11]對現(xiàn)有農(nóng)業(yè)碳減排政策及存在的問題進行了深入分析,為進一步制定農(nóng)業(yè)碳減排政策提供了科學依據(jù);張亞飛等[12]、王留鑫等[13]研究表明,農(nóng)業(yè)碳排放與經(jīng)濟增長關系顯著。大多采用LMDI 模型[14,15]、DEA 模型[16]、Kaya 模型[17]、Tapio 脫鉤模型[18,19]等對碳排放及其驅(qū)動因素進行分析,李新等[20]運用Tapio 模型分析了四川省農(nóng)業(yè)碳排放與經(jīng)濟增長的特征,發(fā)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率是影響碳排放增長的關鍵抑制因素,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟快速增長是導致碳排放增加的主要驅(qū)動因素;陳柔等[21]以碳排、碳匯與經(jīng)濟增長作為研究對象,結(jié)合碳排放經(jīng)濟效益和低碳發(fā)展?jié)摿Γ瑢r(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展模式進行了劃分。趙先超等[22]測算了湖南省農(nóng)地碳排放量和碳排放強度,考察其農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長的脫鉤彈性關系,同時指出現(xiàn)階段湖南省經(jīng)濟增長存在的問題。

目前農(nóng)業(yè)碳排放與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長關系的研究多以中東部等發(fā)達地區(qū)為主,對我國西北部欠發(fā)達地區(qū)的研究甚少。新疆生產(chǎn)建設兵團作為國家糧食高產(chǎn)集中示范區(qū)、全國最大的機采棉種植基地、全國最大的果林節(jié)水灌溉示范區(qū),在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要地位。采用碳排放系數(shù)法和Tapio 脫鉤模型測算2001~2020 年新疆生產(chǎn)建設兵團的農(nóng)業(yè)碳排放量,分析碳排放時序特征、結(jié)構(gòu)特征、各地特征以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之間的關系,旨為新疆農(nóng)業(yè)綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展提供理論基礎[23]。

1 材料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

采用2001~2020 年《新疆生產(chǎn)建設兵團統(tǒng)計年鑒》面源數(shù)據(jù),主要指標包括化肥使用量折純量、農(nóng)膜使用量、農(nóng)藥使用量、柴油使用量、農(nóng)作物播種總面積、有效灌溉面積和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值等。

1.2 研究方法

采用碳排放系數(shù)法和Tapio 脫鉤模型測算2001~2020 年研究區(qū)域的農(nóng)業(yè)碳排放量,分析碳排放時序特征、結(jié)構(gòu)特征、各地特征以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之間的關系。

1.2.1 農(nóng)業(yè)碳排放量及碳排放強度測算 基于前人的研究成果,根據(jù)數(shù)據(jù)可獲得性和真實性原則,結(jié)合研究地區(qū)的實際情況,選取化肥折純量、農(nóng)藥使用量、農(nóng)膜使用量、柴油使用量、農(nóng)作物播種總面積和有效灌溉面積6 個指標作為生產(chǎn)碳排放來源,化肥的碳排放系數(shù)為0.895 6 kg/kg,農(nóng)藥的碳排放系數(shù)為4.934 1 kg/kg,農(nóng)膜的碳排放系數(shù)為5.18 kg/kg,農(nóng)藥柴油的碳排放系數(shù)為0.592 7 CE/kg,土地翻耕的碳排放系數(shù)為312.60 kg/km2,灌溉的碳排放系數(shù)為266.48 kg/hm2[24]。農(nóng)業(yè)碳排放量和碳排放強度的計算公式如下所示:

式中,E為農(nóng)業(yè)碳排放總量,i為碳排放源類型;Ei為第i種排放源碳排放量;S為第i種排放源投入量;Fi表示第i種排放源的排放系數(shù)。

式中,W為農(nóng)業(yè)碳排放強度;M為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值。

1.2.2 脫鉤理論與脫鉤彈性的測算 目前Tapio 脫鉤彈性分析法廣泛應用于環(huán)境評估,是研究資源消耗與經(jīng)濟發(fā)展關系的常見方法。在農(nóng)業(yè)碳排放研究中,Tapio 脫鉤模型多通過計算農(nóng)業(yè)碳排量變化與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值變化的比值,來反映農(nóng)業(yè)碳排放對于經(jīng)濟變化的敏感程度。脫鉤彈性指數(shù)可分為負脫鉤、脫鉤和連接3 種類型,負脫鉤包括擴張負脫鉤、強負脫鉤、弱負脫鉤,脫鉤包括弱脫鉤、強脫鉤、衰退脫鉤,連接包括擴張連接和衰退連接,共計8 種狀態(tài)(表1)。構(gòu)建新疆生產(chǎn)建設兵團碳排放量和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的脫鉤模型,計算公式如下所示:

表1 Tapio 脫鉤彈性類型Table 1 Types of Tapio decoupling elasticity

式中,e為脫鉤彈性;ΔE為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放的變化量;E為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放量;ΔG為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的變化量;G為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值。

2 結(jié)果與分析

2.1 研究區(qū)域碳排放時序特征分析

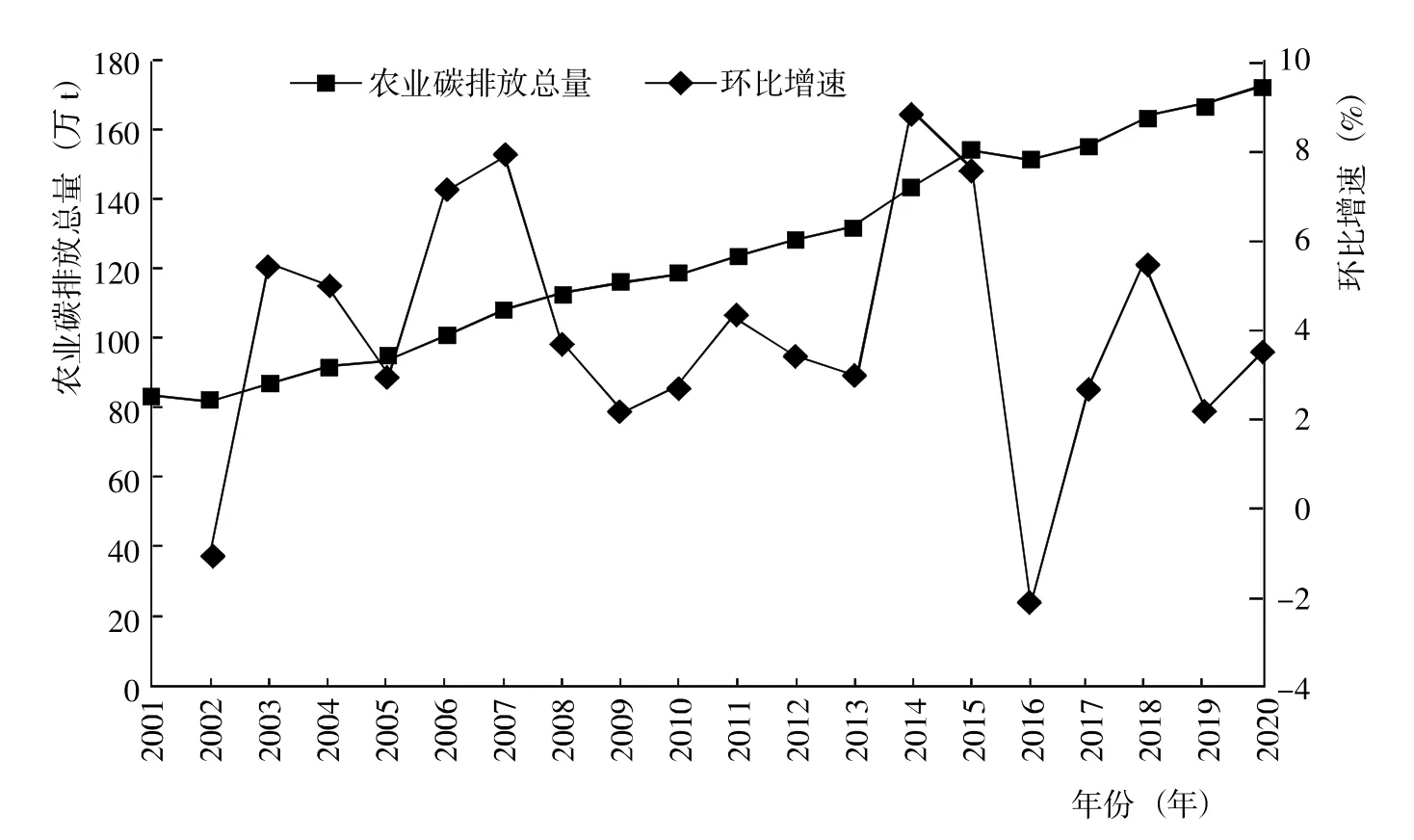

2.1.1 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放量分析 2001~2020 年研究區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放量持續(xù)增長,從2001 的83.89 萬t增長至2020 年的174.22 萬t。增長了107.68%,年均增速為5.67%,呈現(xiàn)“平穩(wěn)增長—快速增長—低速增長”發(fā)展態(tài)勢(圖1)。2001~2007 年為平穩(wěn)增長期,環(huán)比增速持續(xù)提高,2007 年達到峰值;2007~2013 年為快速增長期,環(huán)比增長率持續(xù)波降低;2014~2020年為低速增長期,環(huán)比增速波動較大。

圖1 2001~2020 年研究區(qū)域農(nóng)業(yè)碳排放總量和環(huán)比增速Fig.1 Total agricultural carbon emissions and month-on-month growth rate in the study area from 2001 to 2020

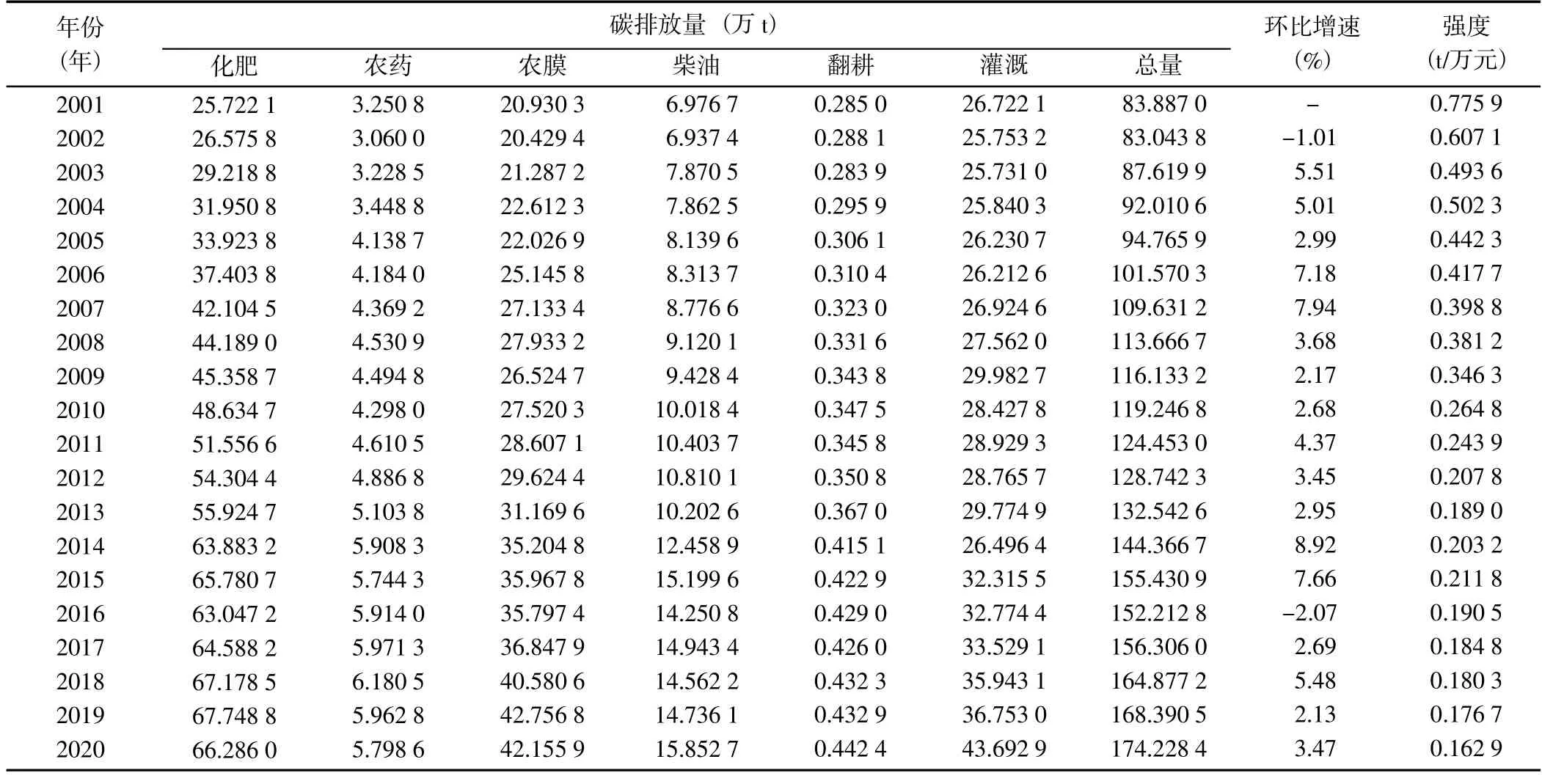

2.1.2 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素碳排放量及排放強度 2001~2020 年各生產(chǎn)要素碳排放量從大到小依次為化肥、灌溉、農(nóng)膜、柴油、農(nóng)藥和翻耕,增長幅度差異較大,其中化肥、柴油的碳排量年均增速分別為8.30%和5.67%,大于生產(chǎn)要素碳排放總量年均增長率,農(nóng)膜、農(nóng)藥、灌溉和翻耕的碳排放量年均增速分別為5.34%、4.12%、3.34%和2.91%,小于生產(chǎn)要素碳排放總量年均增長率(表2)。研究區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素碳排放強度持續(xù)降低,從2001 年的0.775 9 t/萬元降低至2020 年的0.162 9 t/萬元,年均降低率為4.16%。

表2 2001~2020 年研究區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素的碳排放量及排放強度Table 2 Carbon emissions and emission intensity of agricultural production factors in the study area from 2001 to 2020

2.2 碳排放結(jié)構(gòu)時間序列分析

2001~2020 年研究區(qū)域碳排放結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化,2020 年研究區(qū)域的碳排放源按占比從大到小依次為化肥、灌溉、農(nóng)膜、柴油、農(nóng)藥和翻耕,占比分別為38.05%、25.08%、24.20%、9.10%、3.33%和0.25%(圖2)。隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術的不斷提高,精準施肥技術、化肥效用的不斷提高,研究區(qū)域施用化肥所產(chǎn)生的碳排放量占比呈現(xiàn)出由高轉(zhuǎn)低的趨勢,在2014年達到峰值(44.25%),2015 年后逐漸下降,從42.32%降至2020 年的38.05%,這主要與化肥零增長支持政策有關,從而減少了化肥碳排放量;在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中,農(nóng)藥投入所產(chǎn)生的碳排放量占比呈波動下降趨勢,在2005 年達到峰值(4.37%),2006 年后波動下降,從4.12%降至2020 年的3.33%,這主要與農(nóng)藥零增長支持政策有關,從而減少了農(nóng)藥的碳排放量;柴油投入的碳排放量占比在2000~2013 年一直保持在8%左右,2014 年開始上升,從8.63%上升至2020 年的9.10%,這與兵團的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化率不斷提高有關;農(nóng)膜投入的碳排放量占比在2011 年之后逐步超過灌溉的碳排放量占比,農(nóng)膜具有增溫保濕作用,能夠促進農(nóng)作物發(fā)芽和幼苗生長,兵團通過推廣普及地膜,從而提高農(nóng)作物產(chǎn)量,因此農(nóng)膜投入產(chǎn)生的碳排放占比逐漸升高。

圖2 2001~2020 年新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)碳排放結(jié)構(gòu)Fig.2 Agricultural carbon emission structure of Xinjiang Production and Construction Corps from 2001 to 2020

2.3 14 個師的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素碳排放量分析

研究區(qū)域14 個師的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素碳排放量差異明顯,其中,第八師的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素碳排放總量最高,第十一師最低;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素碳排放量<150 萬t的有第五師、第九師、第十師、第十一師、第十二師、第十三師、第十四師,150 萬~300 萬t 的有第二師、第三師、第四師、第六師、第七師,>30 萬t 的有第一師和第八師(表3)。

2.4 研究區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放脫鉤彈性分析

2001~2020 年研究區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放脫鉤彈性指數(shù)為-0.037 9~6.722 1,分別呈現(xiàn)強脫鉤、弱脫鉤和擴張負脫鉤3 種狀態(tài),且以弱脫鉤為主(表4),說明農(nóng)業(yè)碳排放量和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值都在增長,但是碳排放速率小于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長速率;研究區(qū)域長期的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)用物資的依賴得到了逐步改善,可持續(xù)農(nóng)業(yè)的發(fā)展理念得到有效推廣,緩解了農(nóng)業(yè)發(fā)展與資源環(huán)境之間的矛盾。

表4 2001~2020 年新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)碳排放彈性Table 4 Agricultural carbon emission elasticity of Xinjiang Production and Construction Corps from 2001 to 2020

2001~2005 年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放脫鉤彈性指數(shù)從2002 年的-0.037 9 到2005 年的0.017 6,由強脫鉤逐步向弱脫鉤轉(zhuǎn)變,這與當時增加農(nóng)用物資投入以追求高產(chǎn)有關。由于化肥、農(nóng)藥和農(nóng)膜等農(nóng)用資料投入不斷加大,導致碳排放量的增長速度加快,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增速相對較慢。農(nóng)用物資的不斷投入造成了農(nóng)業(yè)碳排放的加劇,而在這一段時間當中,經(jīng)濟增長速率明顯低于碳排放增長速率,因此脫鉤狀態(tài)有一個由強到弱的轉(zhuǎn)變。

2006~2013 年國家實施了一系列惠農(nóng)政策以促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅速發(fā)展,在農(nóng)業(yè)技術不斷進步和大力推廣綠色可持續(xù)發(fā)展的背景下,化肥、農(nóng)藥和農(nóng)膜等農(nóng)用資料投入得到了有效控制,雖然農(nóng)業(yè)碳排放量和經(jīng)濟都在增長,但是經(jīng)濟增長速度要高于農(nóng)業(yè)碳排放增長速度,說明這一階段化肥、農(nóng)藥的減排效果明顯。

2014~2020 年研究區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素的碳排放增長率、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值平均增長率分別為3.18%和7.05%,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增速逐漸超越農(nóng)業(yè)碳排放增速,脫鉤彈性主要以弱脫鉤為主(表4)。2014 年和2015 年出現(xiàn)了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增速小于農(nóng)業(yè)碳排放增速,農(nóng)業(yè)碳排放與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值處于擴張負脫鉤的狀態(tài),這是因為越來越多的農(nóng)戶進城務工,導致了農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增速減緩。

3 主要結(jié)論及建議

3.1 主要結(jié)論

基于新疆建設兵團的面源數(shù)據(jù),從農(nóng)用物資投入視角出發(fā),運用碳排放系數(shù)法對2001~2020 年研究區(qū)域的農(nóng)業(yè)碳排放量、時序特征、結(jié)構(gòu)特征以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放量與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之間的關系進行深入分析,得到以下主要結(jié)論:

(1)2001~2020 年研究區(qū)域的碳排放量年均增速為5.67%,呈現(xiàn)“平穩(wěn)增長—快速增長—低速增長”發(fā)展態(tài)勢。2001~2007 年為平穩(wěn)增長期,環(huán)比增速持續(xù)提高,2007 年達到峰值;2008~2013 年為快速增長期,環(huán)比增長率持續(xù)波降低;2014~2020 年為低速增長期,環(huán)比增速波動較大。生產(chǎn)要素碳排放量增幅差異較大,其中化肥、柴油的碳排量年均增速高于生產(chǎn)要素碳排放總量年均增長率。

(2)2001~2020 年研究區(qū)域碳排放結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。化肥碳排放量占比在2014 年達到峰值后逐步降低,截止到2020 年化肥碳排放量占比降低為38.05%;農(nóng)藥碳排放量占比在2005 年達到峰值后波動下降,截止到2020 年農(nóng)藥碳排放量占比降低為3.33%;柴油碳排放量占比持續(xù)上升,從2000 年的8%增長至2020年的9.1%。

(3)2001~2020 年研究區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)碳排放脫鉤彈性指數(shù)為-0.037 9~6.722 1,分別呈現(xiàn)強脫鉤、弱脫鉤和擴張負脫鉤3 種狀態(tài),且以弱脫鉤為主。

3.2 建議

3.2.1 加強總體部署,落實政策體系 要處理好發(fā)展與減排、整體與局部的關系,既要保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力,又要保證積極發(fā)展;既要促進兵團農(nóng)業(yè)生產(chǎn)整體減排,又要充分考慮不同師市的實際情況,從而確定相應的減排方案。

3.2.2 倡導綠色農(nóng)業(yè),推進低碳發(fā)展 將農(nóng)用物資投入與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展緊密聯(lián)系,倡導有機肥代替無機肥;推動農(nóng)機節(jié)能減排,減少農(nóng)用柴油的消耗;用免耕、少耕代替深耕;用間接性灌溉代替?zhèn)鹘y(tǒng)大水漫灌。發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)不僅保障了農(nóng)產(chǎn)品的有效供給,還可以改善農(nóng)業(yè)碳排放的持續(xù)增加,要把農(nóng)業(yè)低碳化同農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展緊密結(jié)合,確保兵團綠色農(nóng)業(yè)的可持續(xù)性。

3.2.3 完善基礎建設,開展全面行動 加強人才隊伍建設,培養(yǎng)一批“雙碳”人才;強化農(nóng)業(yè)碳排放數(shù)據(jù)支撐,加快構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的碳排放統(tǒng)計核算體系;深入實施綠色低碳制度,要倡導簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活方式和消費方式,形成全民參與、共推“雙碳”的良好氛圍;推進生活方式的綠色低碳轉(zhuǎn)型,聚焦機關、學校、社區(qū)等主要場所,開展創(chuàng)建綠色活動,推進生活垃圾分類、反對食品浪費等活動,加快生活方式綠色低碳轉(zhuǎn)型。