“求食于畫”和“非為營生”

喻軍

明代中后期,蘇南地區(qū)經(jīng)濟富庶,有“羅綺絹素,以三吳為貴”之稱,同時也拉動了對于風雅時尚的需求。當時的蘇州,聚集了大批的畫商和書畫收藏家,吳門許多書畫名家,因應這種消費趨勢,錄得絕佳的市場績效。

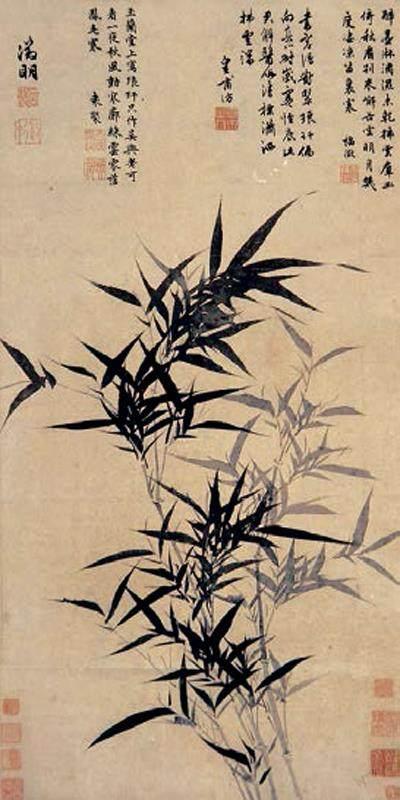

這便產(chǎn)生一個問題:當創(chuàng)作與消費形成一種共振,書畫家們如何保持向內而求的藝品?或者說在滿足市井耳目之欲的同時,如何做到“繪事后素”?我以為“適性自娛”而不被公私使令“猥役”(《顏氏家訓》),或為稱量畫品的一桿標尺。蘇軾曾主張一不求售、二須“適吾意”,即指藝術家在與消費者的互動關系中,要占據(jù)主動,說得硬氣一點,便是你愛買不買,為了取悅于人而畫,乞恕不恭。

有人說,“賣方市場”的興旺,難免使畫家們趨利忘義,粗制濫造,倒也不乏這樣的事例。職業(yè)畫家以鬻畫為生,即便想恪守己意,也難免被干癟的錢袋制約。卻也不能簡單地把兩者畫等號,當時蘇州的書畫家們,還是較愛惜自己羽毛的,作品通過中間商運作,絕少直接與人交易。他們注重“自娛”,不迎合惡俗的趣味,否則即便賺了大錢,也十分掉價。《明史·文徵明傳》就說他的畫“富貴人不易得,片楮尤不肯與”。據(jù)文徵明墓志披露,曾有富商重金求畫,文徵明說“仆非畫工,汝勿以此污我”。還說文徵明“凡富貴者來求,多靳不與,貧交往往持以獲厚利”“或有所入,往往緣手散去”。

文徵明不是不賣畫,而是不那么熱衷。當時的風氣是,商家每開一間店鋪,不僅要取個寓意吉祥的店名,還必請書畫名家題寫名號以充門面(今日商家仍延續(xù)這一傳統(tǒng))。題寫店招的大字榜書,一般以字數(shù)計價,遠高于平時的小幅潤格。書寫者名氣越大,地位越高,就越能彰顯店鋪的檔次和老板的身份。至于茶樓酒肆,掛上幾幅名家字畫,便平添不少風雅之氣,招攬來大批同好此道的食客。祝允明、唐寅、文徵明、王寵等人的題字向來都是搶手貨,其中,北漂三年而返、從此執(zhí)掌吳門畫派達數(shù)十年的文待詔(徵明),聲譽日隆,字畫俱佳,價比黃金。

這不矛盾嗎?文徵明既要保持“自娛”的姿態(tài),又不乏鬻畫賣字的記錄,依《明史》所敘,豈不裝清高?其實不然,文徵明的賣畫,絕非等米下鍋式的紓困、救急,而是市場需求和適度自利的兩相調節(jié)。須知“求食于畫”和“非為營生”還是有區(qū)別的,文徵明顯然屬于后者。他的祖上數(shù)代為官,傳到他這里依然倉廩殷實、田產(chǎn)豐盈,根本不愁衣食用度。這一點可從文元發(fā)談起:文元發(fā)繼承了“先人遺澤”田三百畝,倘算上其他文氏后人的祖產(chǎn)繼承,再倒推至文徵明那一代,該是多大的一份家業(yè)?這,才是文徵明的繪事之所以保有“自娛”、“愛買不買”的底氣由來。相形之下,與他同年生人、出道更早的唐寅,由于家境破落,命途多舛,最后不得不畫些春宮畫,配以秾詞艷曲換酒喝。

不過“自娛”這事,我以為得從兩方面看,較理想的狀態(tài)是:不計榮利,即謀生歸謀生,畫畫歸畫畫,而非一種生計依附關系;其次,倘僥幸為市場所垂青,仍須以“適意”為初心,以藝術為旨歸,不可太著相。否則,即便銷路暢旺,也是為利所役,別說“自娛”,就連筆下的那點清氣和心中的那點清凈,也會隨之蒸發(fā)。須知,被賣畫廢掉的畫家有的是,到頭來,敗紙退筆,得不償失。

近日,“梅綻東方:梅蘭芳在上海”在上海歷史博物館舉辦。為紀念梅蘭芳赴上海首演110周年,展覽將展出相關文物和文獻,結合道具、模型、場景還原、影音資料及多媒體等,梳理梅蘭芳藝術生涯不同階段的風格與精神氣節(jié),著重展示梅蘭芳與上海這座城市之間的藝術情緣。