論特殊動產所有權的登記對抗與多重處分

摘 要:基于體系解釋,船舶、航空器和機動車等特殊動產所有權采“交付生效+登記對抗”的物權變動規(guī)則,仍遵循債權形式主義的物權變動模式,登記對抗僅用以彌補占有或交付權利外觀功能的缺陷與不足,與基于意思主義的登記對抗存在本質區(qū)別。一是交付與登記同為特殊動產所有權的公示方法,交付后生效的特殊動產所有權即使未登記,仍具有絕對效力。二是登記對抗制度主要為削減特殊動產之上善意取得的適用空間,故已經具備登記基礎的特殊動產,按交易習慣受讓人構成善意取得的,須以出讓人為登記名義人作前提。三是當出讓人尚未將特殊動產交付他人時,交易雙方的登記行為足以吸收觀念交付的形式價值,使受讓人取得該動產的所有權。

關鍵詞:特殊動產所有權;交付生效;登記對抗;善意取得

作者簡介:陶密,東北財經大學法學院講師(大連 116000)

DOI編碼: 10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2023.06.010

船舶、航空器和機動車等特殊動產的物權變動規(guī)則,特別是在多重處分情形下的權利歸屬問題,理論和司法中爭議較多。除《民法典》第225條外,《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法典〉物權編的解釋(一)》(下簡稱“《物權編司法解釋(一)》”)、《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(下簡稱“《買賣合同司法解釋》”)及《最高人民法院關于人民法院辦理執(zhí)行異議和復議案件若干問題的規(guī)定》(下簡稱“《執(zhí)行異議和復議規(guī)定》”)均從不同角度對特殊動產的物權變動規(guī)則,特別是對登記與交付等效力位階予以解釋,但因規(guī)定零散缺乏體系性,不足以反映特殊動產物權變動的整體邏輯,仍需基于物權變動的法理進一步梳理和總結。

一、特殊動產所有權采登記對抗主義的特殊性

(一)特殊動產所有權物權變動規(guī)則的特殊性

對于船舶、航空器和機動車等特殊動產的物權變動規(guī)則,《民法典》第225條延續(xù)了《物權法》第24條的表述,規(guī)定“船舶、航空器和機動車等的物權的設立、變更、轉讓和消滅,未經登記,不得對抗善意第三人”。該法條原則上適用于一切特殊動產物權類型,但根據“特別法優(yōu)于一般法”的原則,特殊動產抵押權的物權變動優(yōu)先適用《民法典》第403條,而特殊動產質權的物權變動則優(yōu)先適用《民法典》第429條,故第225條所涵蓋的權利類型事實上僅有特殊動產所有權。

僅作文義解釋,第225條確定了登記在特殊動產物權變動中具有對抗效力,并未明確該物權變動的生效要件,屬于不完全法條。對此,學界存在交付說和合意說兩種觀點。交付說主要基于體系解釋,因第225條處于《民法典》物權編第二章第二節(jié)“動產交付”以下,且該節(jié)首條(第224條)明確規(guī)定了動產物權變動以交付為生效要件,故應將第225條規(guī)定的登記對抗理解為以交付生效為前提。合意說則認為《物權法》第24條(《民法典》第225條)采用的是“合意主義”的規(guī)范模式,登記或交付都不是物權變動的生效要件。亦有學者以船舶作為準不動產且其交易需注重內部安全的價值判斷為起點,詮釋船舶物權變動采意思主義模式。本文認為交付說更為合理,因為第224條所確立的交付生效主義原則,僅在“法律另有規(guī)定”時才足以排除,第225條僅規(guī)定了登記為對抗要件,并未明確船舶、航空器和機動車等動產的物權變動以合同生效為要件,則其仍應遵循動產物權變動的一般原則,以交付為生效要件。

(二)特殊動產所有權登記對抗的實質特殊性

大陸法系物權變動模式存在意思主義與形式主義兩種基本類型。其中,意思主義模式下當事人間僅具有關于物權變動的合意便可引起物權變動的生效,而形式主義模式則要求物權變動除了物權變動的合意以外,還需要具備登記或交付等法定的外部形式。因此,不同的物權變動模式需要匹配相應的公示效力模式。形式主義一般以公示生效主義為必要,意思主義則對應公示對抗主義。因為意思主義下關于物權變動的合意一經達成即生效,登記等公示方法只能是物權變動的對抗要件。

在《民法典》的體系框架內,采登記對抗主義的物權類型主要為三類:一是農村土地承包經營權、土地經營權、地役權等不動產用益物權;二是動產抵押權,以及融資租賃、所有權保留等非典型擔保;三是特殊動產的所有權。登記對于以上物權均不具有權利構建意義,而具有補足權利效力的作用——即經登記后,前述權利才具有對抗善意第三人的效力。經考察,特殊動產所有權的登記對抗與前兩類物權存在本質不同,具體而言:

第一,基于不同的制度目的。對于農村不動產用益物權,其現實背景是農地限于農民集體經濟組織內部流轉,當事人申請登記的動力不足,未經登記的事實流轉普遍存在,采用登記生效主義將導致大量農地產權成為歷史遺留問題無法解決。而法律規(guī)定動產抵押權、非典型擔保等采“意思主義+登記對抗主義”則主要基于降低抵押成本,提高擔保效率,解決中小企業(yè)融資難的考量。

特殊動產所有權的物權變動采登記對抗主義則同時具有實踐和理論兩方面的考量。實踐方面,車輛、船舶非常之多,價值有大有小。比如在長江、閩江、珠江等流域有許多小船,民間的物權轉移非常頻繁,要求這些物權變動采取統一登記生效的要件主義并不現實。理論方面則指向運用登記對抗彌補占有及交付權利外觀功能的缺陷與不足。因占有之公示方法所能表彰之物權狀態(tài)并非完全,加上觀念交付之存在,更使無法完全公示之缺點加深,故對于機動車、船舶、航空器等特殊動產,法律兼采登記之方法,除動產交付外,并以登記為對抗要件。就一般動產交易而言,法律以犧牲真實權利人利益為代價,通過善意取得制度保護了第三人的信賴利益。但船舶、航空器、機動車的經濟價值遠高于普通動產,若善意第三人僅憑信賴占有之外觀即可能依法取得特殊動產所有權,對于原權利人而言實在有失公平,前述適用于普通動產的價值衡量需要重新修正。因此,在動產善意取得一般構成要件之上,登記對抗為所有權人提供了對抗善意第三人的法定途徑,即特殊動產所有權經登記后,從無權處分人處受領交付的第三人不得以善意取得主張取得該特殊動產的所有權。

第二,基于不同的物權變動模式。采登記對抗主義的不動產用益物權、動產抵押權、非典型擔保物權等,僅以當事人之間的合意即可引起物權的生效,其權利構建以意思主義為基礎,而特殊動產所有權的權利構建則以“合意+交付”為生效要件,是典型的債權形式主義變動模式。故特殊動產所有權的物權變動仍舊遵循動產物權變動生效一般規(guī)則,僅增加了“未經登記,不得對抗善意第三人”限定,體現了法律對于特殊動產所有權人權益的特殊保護。

第三,基于不同的物權范疇。意思主義與形式主義物權變動模式下,物權存在形態(tài)完全不同:形式主義模式下,當事人關于物權變動的合意為債權,物權變動的生效是債權合意與登記或交付共同作用的結果;意思主義模式下,關于物權變動的合意可以直接引起物權變動生效,在形式主義下被歸為債權范疇的物權變動合意,在意思主義模式下直接體現為物權,但未經公示不具有對世效力,屬于效力不完全的物權形態(tài)。土地承包經營權、土地經營權、地役權、動產抵押權、非典型擔保等物權均自合同生效時設立,生效的物權未經登記時,實際上就是當事人之間關于物權變動的合意。而特殊動產所有權的物權變動則基于“合意+交付”生效,在物權變動的生效上仍舊遵循區(qū)分原則。那么,即使未經登記,經交付生效的特殊動產所有權已經具備了動產物權變動的生效要件,應具有與一般動產物權完全相同的物權效力,與意思主義下未經登記、效力不完全的物權形態(tài)存在本質區(qū)別。

綜上,特殊動產所有權的登記對抗制度,其根本目的是為所有權人增加登記對抗的保護手段,以削減特殊動產之上善意取得制度的適用空間。因此該登記對抗制度僅是對交付生效主義物權變動模式的補充,并非意思主義模式下登記對抗的公示效力模式,在解釋論上應與基于意思主義的登記對抗模式區(qū)別對待。

二、登記對抗主義模式下特殊動產所有權善意取得的適用邏輯

如前所述,“交付生效主義+登記對抗主義”模式下特殊動產所有權與普通動產所有權具有完全相同的法律效力,僅在對抗善意第三人的條件上有所不同,主要體現為特殊動產善意取得適用邏輯具有特殊性——對普通動產所有權人而言,只要第三人滿足了《民法典》第311條規(guī)定的構成要件,原權利人的所有權即被強制剝奪,僅對無權處分人享有債權請求權;而對特殊動產所有權人而言,如果其進行了登記,第三人便無法通過善意取得制度取得所有權。

(一)登記對抗主義模式下特殊動產所有權的權利外觀

特殊動產善意取得適用邏輯的特殊性,引發(fā)了一系列基礎性問題——善意取得視角下,善意第三人所信賴的權利外觀應為占有還是登記?如何判定受讓人已經盡到應有的注意義務以符合“善意”的界定標準?解決前述問題的前提,是明確特殊動產所有權的公示方法。對此,理論上爭議頗多:有學者主張交付為公示方法,亦有學者認為登記為公示方法,還有的支持“登記和交付同為公示方法”的觀點。對此,立法和司法實踐的認識亦存在分歧,立法機關認為,法律對船舶、航空器和汽車等動產規(guī)定有登記制度,其物權的變動如果未在登記部門進行登記,就不會產生社會公信力。司法機關卻傾向認定交付為公示方法,最高人民法院民事審判第一庭強調,對于機動車等特殊動產,交付是物權變動的生效要件,因此其亦應作為公示要件,單獨的登記不能真實表彰權利的實際狀態(tài)。本文認為,在特殊動產所有權的登記對抗制度下,首先應確定登記為公示方法,只有這樣才能為所有權人對抗善意第三人提供正當性支持,登記對抗的制度目的才不會落空,這是基本前提。其次,探討交付是否為公示方法時,存在兩種可行性思路:一是在堅持債權形式主義模式的前提下,認可物權變動的生效要件——交付為公示方法,登記作為對抗要件為公示效力的加強,亦為公示方法。二是登記作為唯一公示方法,交付僅為物權變動的生效要件,并不具有公示意義。理論上,同一物權變動的公示方法一般具有唯一確定性,登記與交付同為公示方法,無疑增加了有關物權變動、公示規(guī)則及善意取得的適用難度。況且與交付相比,登記簿對記載權利的穩(wěn)定性、準確性更高,信息化手段亦使登記的辦理十分便捷,無疑更具制度優(yōu)越性。但僅將登記確定為公示方法,卻令“交付生效+登記對抗”的物權變動規(guī)則成為理論上的“特殊存在”——債權形式主義模式下,已交付、未登記的特殊動產所有權究竟效力為何,與“意思主義+登記對抗”模式下未經登記的物權有何區(qū)別,基于現有的物權變動理論均難以自圓其說。因此,本文更支持交付和登記均為特殊動產所有權變動的公示方法,但兩者不是并存而是替換的關系,即控制物權變動效力的階段不同——交付主要是物權變動的公示方法,特殊動產所有權的物權變動即已生效,但不得對抗善意第三人,此時交付為所有權變動的公示方法;權利人取得的特殊動產所有權后,經登記可對抗任意第三人,登記為公示方法。

然而交付與登記同為公示方法,并不意味著兩種公示方法均具有公信力。一般而言,公示生效主義下的公示信息能與真實權利狀況保持高度一致,具有權利正確性推定效力,進而被法律賦予公信力;公示對抗主義模式下的公示信息與真實權利狀況不一致的概率較大,因而被否認具有公信力。但前述思路是以登記為公示方法的不動產為出發(fā)點。⑥就動產而言,因經濟生活中動產脫離其所有人占有之情況時有發(fā)生,占有及交付的權利正確性推定效力遠低于登記,動產善意取得的正當性基礎與其說源于占有及交付的公信力,毋寧說是立法為保護交易安全所做的利益取舍。就特殊動產而言,登記雖不具有公信力,卻在物權變動中產生兩方面的體系效應,一是對特殊動產所有權具有雙重肯定的效力——即特殊動產所有權人經登記后,即可以全面排除第三人“善意”的認定;二是特殊動產所有權未經登記時,一定條件下無權處分人是否具有登記的權利外觀成為判定第三人“善意”的重要標準之一,對此下文將進一步闡釋。

(二)登記對抗主義模式下特殊動產所有權善意取得的解構與歸位

如前述,當第三人是善意時,未經登記的特殊動產所有權人,不得對抗之。“不得對抗”的法律效果并非終局性的,僅體現為該所有權人不得向第三人主張其權利。第三人與出讓人的交易行為仍需符合善意取得之要件,才能取得特殊動產所有權。易言之,登記對抗主義僅為善意取得的適用前提,特殊動產所有權的歸屬仍需符合善意取得的構成予以最終落實。

首先,特殊動產需已經交付,或完成了簡易交付、指示交付。根據《民法典》第311條,善意取得的成立要件,除受讓人“善意”“已支付合理對價”外,無權處分之交易還需“依照法律規(guī)定應當登記的已經登記,不需要登記的已經交付給受讓人”。對特殊動產而言,不應屬于“依照法律規(guī)定應當登記”的情形。因交付生效主義模式下,經交付后受讓人即已取得了特殊動產所有權,故不屬于“依法律規(guī)定應當登記”的情形,而應適用“不需要登記的已經交付給受讓人”,《物權編司法解釋(一)》第19條亦印證了以上觀點。此外,根據《物權編司法解釋(一)》第17條第二款,善意取得視角下,簡易交付、指示交付等同于交付的法律效果。

其次,在善意取得的適用條件上,占有與登記同為特殊動產所有權的權利外觀,需要結合交易場合和交易習慣予以確定。基于“交付生效+登記對抗”主義,無權處分人首先應為特殊動產的占有人,而對于是否應要求其為登記名義人,還需要結合交易習慣判定。即對于交易習慣中已具備登記基礎的特殊動產類型,如機動車登記與車輛管理制度緊密結合,未經登記的機動車幾乎難以實際使用,此時出讓人應為登記名義人,受讓人才具有信賴合理性。

對于交易習慣中已具備登記基礎的特殊動產,成立善意取得要求出讓人為登記名義人,還存在如下理由:一是基于現有規(guī)定。《執(zhí)行異議和復議規(guī)定》第25條明確規(guī)定了已登記的特殊動產,其權利歸屬依據登記情況判斷;未登記的特殊動產才按照實際占有情況判斷權利人。即使是主張交付為特殊動產物權變動之公示方法的學者,亦認為登記將對受讓人“善意”的判定產生直接影響。因為對于已經登記的特殊動產,受讓人負有查詢登記的注意義務,特別是出讓人非登記名義人時,若受讓人仍與其交易,則可能因重大過失而無法判定為“善意”。二是基于登記對抗的制度本旨。雖然登記對抗主義模式下登記并非強制性義務,但立法規(guī)定特殊動產所有權變動采登記對抗主義的本意是鼓勵登記。船舶、航空器等特殊動產以登記為對抗要件,自不能任憑占有而賦予公信力。正是由于特殊動產所有權變動中登記與交付同為公示方法、公信力存在不足的復雜性,司法實踐中傾向于結合交易場合和交易習慣,區(qū)分不同情況,以確定登記是否為善意取得的構成要件。如司法機關認為,農用拖拉機等機動車,其轉讓和交易多在熟人中進行,有關交易基本上不進行登記,如果仍將登記作為善意的判斷標準,現實中并不具有操作可行性。

綜上,特殊動產所有權善意取得成立的特殊性,源自交付行為在“交付生效+登記對抗”產生的形式分化。在普通動產的物權變動中,交付體現為占有自出讓人移轉至受讓人的動態(tài)過程。而在動產善意取得的構成中,交付的過程實際上包含“出讓人喪失占有”和“受讓人取得占有”并分別予以考察,可發(fā)現兩者具有不同的法律內涵:其一,出讓人的占有是受讓人信賴的權利外觀,是公示意義上的占有;其二,受讓人取得的占有則是獲得標的物所有權之現實基礎,是權利取得意義上的占有。這種區(qū)分在普通動產上并無必要,但對于特殊動產所有權的善意取得卻具有實質意義。成立特殊動產所有權之善意取得時,出讓人之權利外觀應以符合交易習慣的公示方法(登記或占有)對外表達,受讓人一方則僅具備物權生效的形式要件(受領交付)即可。

三、多重處分下特殊動產所有權歸屬規(guī)則的再審視

在特殊動產所有權的多重處分中,登記對抗與善意取得共同構建了其權利歸屬規(guī)則。對此,《買賣合同司法解釋》第7條詳盡列舉了特殊動產多重買賣中的四種情形,提供了較為完整的裁判思路,但其法理及邏輯上的自洽性仍需進一步檢驗。

(一)“僅登記、未交付”情形下特殊動產所有權登記的形式價值

特殊動產所有權的多重處分中,存在出讓人僅將標的物登記于第一買受人,嗣后又將標的物轉讓并交付于第二買受人的情形,對于僅登記、未受領交付的第一受讓人享有何種法律地位,學界存在兩種對立的觀點:一種觀點是第一受讓人沒有取得標的物所有權,無法對抗已受領交付、但未登記的第二受讓人。另一種觀點則認為登記受讓人已經取得了標的物所有權,也足以對抗包括已受領交付的受讓人在內的任意第三人。對此,《買賣合同司法解釋》第7條規(guī)定的第二種情形,亦確認了經登記后受讓人請求交付的優(yōu)先地位。本文認為,應對登記的形式價值及法效予以進一步解析。

首先,交付與觀念交付在動產物權變動中具有抽象共性。我國《民法典》的框架下,交付作為動產物權變動公示方法,理論和實踐中仍存在對其性質的爭論,主要有“事實說”和“法律行為說”。“事實說”認為《民法典》物權編所說的交付,即一方按照法律行為的要求,將物的直接占有移轉給另一方的事實,并不包含當事人間的意思要素。“法律行為說”則認為,交付是受當事人間關于物權變動意思表示的推動,并且表示這一意思的行為。如果沒有物權變動的意思表示的推動,交付就會成為其他意義上的行為,而不能成為物權的公示方式。可見,前述觀點的分歧在于,是否承認交付中的意思要素具有法律意義,而法律對觀念交付的承認正為此提供了佐證。

指示交付與占有改定等本身不具有為外界所識別的占有移轉,卻仍能與債權合意共同引起物權變動的生效,表明觀念交付存在某種形式價值,構成物權變動的效力來源。理論上,觀念交付源于占有體素和心素的分離,即使人與物本身之間并不存在物理的結合關系,但法律仍認為其占有之心素依然存在,且他可以通過輔助人對物實施占有或事實控制。⑤雖然行為方式各不相同,但指示交付、占有改定引起物權變動生效的過程均可抽象為:一方面,出讓人放棄了自主占有的意思;另一方面,受讓人以自主占有的意思開始對標的物實際控制。故即使標的物之占有并未現實轉移,但通過指示交付或占有改定,受讓人已經以所有權人的意思實現對標的物的自主支配。如在指示交付中,占有媒介人由“為出讓人占有”轉換為“為受讓人占有”;在占有改定中,則體現為出讓人“自主占有”轉換為“他主占有”,交付中亦實現了類似的意思轉換過程。故依法律行為的動產物權變動中,交付或觀念交付之效力對外根源于它對所有權轉讓進行了公示,而對內則根源于其所表達的使所有權在當事人之間發(fā)生變動的合意。綜上,在《民法典》規(guī)定的交付生效主義下,受讓人在出讓人的協助下,對標的物實現自主支配的狀態(tài),才是動產物權變動在當事人之間生效的決定性標志。值得注意的是,在占有改定、指示交付中,雖然當事人之間僅憑支配意志的轉換引起了物權變動的生效,但其與意思主義的物權變動模式存在本質區(qū)別,因為“ 受讓人實現自主支配”的事實狀態(tài)完全獨立于“物權變動的合意”而存在,兩者之分離在未來物、種類物買賣中體現得更為明顯。

其次,特殊動產交易雙方的登記行為亦具有等同觀念交付的形式價值。本文認為,特殊動產所有權的登記行為亦負載了觀念交付之形式價值。有學者認為,登記行為相當于當事人已經進行“默示的占有改定”,但有學者提出這種認定存有局限性,因為占有改定之約定不應包含默示的合意,且不能解釋所有“未交付但已登記”的情形。本文認為,雙方的登記行為所蘊含的法律意義不僅限于“默示的占有改定”。如前所述,觀念交付之下,當事人之間以受讓人對標的物實現自主支配之狀態(tài)為物權變動的生效標志。事實上,登記行為本身已包含了雙方對標的物實際控制之轉換,足以實現“受讓人之自主支配狀態(tài)”。未經交付時,若登記之時特殊動產被出讓人所占有,則其“自主占有”的意思因登記之完成轉換為“他主占有”的意思,且該轉換通過登記行為予以明示;若登記之時由第三人直接占有,則登記行為本身即為彰顯當事人之間關于移轉事實管領力的意思表示。在此種情形下,并非登記取代交付成為生效要件,而是登記本身已經蘊含了等同于觀念交付的形式價值。此時,登記不僅足以為所有權轉讓的對世效力提供公示基礎,而且吸收了觀念交付所具有的表達所有權轉讓合意的功能,進而使得嗣后可能的交付淪為與物權變動無關的單純的占有移轉行為。事實上,多數特殊動產所有權轉移的登記申請以交付的完成為必要,兩者本來就是不可分割的。如《船舶登記條例》第13條第2款,申請船舶所有權登記應當提供“船舶的買賣合同和交接文件”。又如《機動車登記規(guī)定》第19條規(guī)定,交驗機動車是機動車所有人申請轉移登記的必要條件。

然而,承認登記行為具有等同觀念交付的形式價值,并不等于直接以登記為物權變動的生效要件,因為其前提必須是出讓人尚未向其他人交付標的物。若出讓人先將標的物交付于某一受讓人,嗣后又將同一標的物登記于另一受讓人,則交付以后,出讓人嗣后的登記行為已失去等同于觀念交付的形式價值。《買賣合同司法解釋》第7條規(guī)定的第四種情形,即確定了“交付優(yōu)先登記”的原則,規(guī)定“出賣人將標的物交付給受讓人之一,又為其他受讓人辦理所有權轉移登記,已受領交付的受讓人請求將標的物所有權登記在自己名下的,人民法院應予支持”。

(二)“僅交付、未登記”情形下特殊動產所有權的效力范圍

根據《民法典》第225條,未登記的特殊動產的所有權“不得對抗善意第三人”。若僅作文義解釋,不得對抗的第三人以“善意”為限,是指不知道也不應當知道物權變動已經發(fā)生的第三人。最高人民法院卻認為,不得對抗的原因既然是未經登記,則對“善意第三人”的保護亦應圍繞其對未經登記是否享有主張登記欠缺的正當利益,進一步具化了善意第三人的實質范圍。理論和實踐中對于未經登記的特殊動產所有權的效力范圍,亦存在諸多爭議。

《物權編司法解釋(一)》第6條對登記對抗的“第三人”范圍作了進一步排除,規(guī)定“受讓人已經支付對價并取得占有,雖未經登記,但轉讓人的債權人主張其為民法典第二百二十五條所稱的‘善意第三人’的,不予支持”。對此,司法實踐中存在不同解釋:一種觀點認為,即使受讓人之所有權未經登記,根據物權優(yōu)先于債權的民法基本原理,物權即使不具有對世效力亦優(yōu)于債權。因此僅受領交付的受讓人絕對可以對抗出讓人的債權人。另一種觀點,最高人民法院認為,債之關系因交易產生時,債權人系對債務人整體清償能力而非單純基于對其名下的某特殊動產之合理信賴,因此轉讓人的債權人并不具有主張受讓人欠缺登記的正當利益。此外,司法中還存在轉讓人的查封債權人是否屬于第三人范圍的討論。當受讓人取得的所有權未經登記,出讓人(登記名義人)的財產卻被強制執(zhí)行時,該特殊動產被查封等措施予以固定,查封債權人與未經登記的所有權人形成了物上競爭關系。一種觀點認為,應參照《執(zhí)行異議和復議規(guī)定》第28條,結合不同主體的信賴利益和過錯程度來確定未經登記的所有權人和查封債權人之間優(yōu)先保護的順位。在受讓人對未辦理登記負有過錯時,應優(yōu)先保護對特殊動產查封具有信賴利益的查封債權人;受讓人對未辦理登記并無過錯且全部支付價款,則應根據“物權優(yōu)先于債權”的基本法理,優(yōu)先保護受讓人。另一種觀點則認為,雖然日本和法國都將查封債權人作為絕對不可對抗的第三人,但這是與其意思主義物權變動模式相對應,而我國特殊動產的物權變動仍以交付為生效要件,其未經登記僅是欠缺對世效力,而非不具有物權效力,若查封債權人可據此主張對抗利益,將與物權優(yōu)先效力原則產生激烈沖突,亦將引起未經登記之特殊動產所有權是否屬于物權之疑問,導致權利體系之混淆和紊亂。

本文認為,以上分析立論的前提,是交付僅為物權變動的生效要件,但不是公示方法。據此未經登記的特殊動產所有權處于一種不完全的效力狀態(tài),但仍可以對抗出讓人的債權人。其本質是基于意思主義的登記對抗原理來解釋特殊動產所有權的登記對抗。在這種解釋路徑下,“交付生效+登記對抗”的物權變動,出現了債權、效力不完全的物權、絕對效力的物權三種權利形態(tài),既不符合意思主義下的“大物權”概念,亦不符合形式主義下物權和債權以絕對權和相對權相區(qū)分的存在形態(tài)。這無疑將特殊動產所有權的效力問題引向了錯誤的方向,亦導致了解釋論上的混亂。如前所述,交付與登記均為公示方法,但交付為物權變動的生效要件,登記僅為保護特殊動產所有權人免受善意取得之剝奪的強化手段。未經登記的特殊動產所有權并非欠缺對世效力,其與普通動產所有權在效力上并無不同。進一步而言,出賣人將標的物交付給受讓人,該受讓人即已取得了特殊動產所有權,此時出讓人又為他人辦理所有權轉移登記時,后登記的買受人因為未受領交付,即使登記了也無法獲得所有權。

故而即使未經登記,特殊動產所有權人當然可對抗出讓人的一切債權人。即使債權人因登記、查封或破產管理等措施實現債權特定化,并不能對抗未經登記的所有權人,且不應因該所有權人是否對未登記負有過錯、是否支付全部價款而有所不同。

(三)多重買賣下特殊動產所有權歸屬規(guī)則的再審視

多重買賣中,可能因交付或觀念交付的方式不同而導致特殊動產所有權的最終歸屬不同,仍需要結合善意取得制度予以逐一梳理。以“一物二賣”為例,法律上存在兩種可能:

第一種可能是第一受讓人以交付、簡易交付、指示交付等方式取得占有,出讓人又將標的物賣給第二受讓人,并登記于第二受讓人名下的情形。第一受讓人取得了未經登記的所有權,根據《民法典》第225條,若第二受讓人為善意,未經登記的所有權人不能對抗之,對于第二受讓人該物權變動相當于不存在。但因第二受讓人并未取得標的物的占有,無法成立善意取得的構成要件。因此,無論第二受讓人是否為善意,未登記的所有權人的權利均未被剝奪。

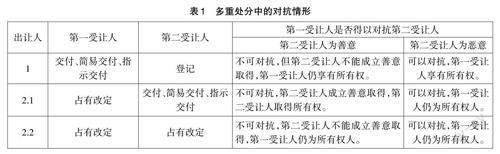

第二種情形是第一受讓人以占有改定的方式取得間接占有,出讓人又將標的物交付或觀念交付于第二受讓人。當第二受讓人為惡意時,則無論其以何種方式受領交付,第一受讓人均得對抗其物權主張,保有其所有權;如果第二受讓人為善意,第一受讓人不能對抗之。此時第二受讓人是否能夠取得所有權,取決于是否能夠適用善意取得。具體又分為兩種情形:當第二受讓人以交付、簡易交付、指示交付取得該特殊動產,且符合善意取得的其他構成要件時,第二受讓人取得了特殊動產所有權。當第二受讓人以占有改定取得間接占有,根據《物權編司法解釋(一)》第17條,即使其為善意,亦不能成立善意取得。換言之,在第二受讓人為善意的情況下,未經登記的所有權人雖然不能對其主張所有權,但僅第二受讓人只有滿足善意取得之要件時,才能最終取得所有權(見表1)。

通過表1可以發(fā)現,雖然當第二受讓人為善意時,未經登記的所有權人即不得對抗之,但僅在2.1中,出讓人先將特殊動產以占有改定轉讓給第一受讓人,再以交付或簡易交付、指示交付轉讓給第二受讓人,善意取得才得以成立,第一受讓人同時喪失其所有權。由此可知,《買賣合同司法解釋》第7條規(guī)定的第一種情形——“先行受領交付的買受人請求出賣人履行辦理所有權轉移登記手續(xù)等合同義務的,人民法院應予支持”,并未考慮占有改定之變數。如前所述,根據《物權編司法解釋(一)》第17條,既然簡易交付、指示交付等觀念交付在善意取得的構成中被認同,則只要在先交付系屬占有改定,即不排除“多重交付之可能”,而后受讓人可能因滿足善意取得之構成要件,對先受領交付的受讓人之所有權予以排除,①此時先受領交付的受讓人之移轉登記請求權不應獲得支持,將《買賣合同司法解釋》第7條規(guī)定的第一種情形改為“先取得占有的受讓人請求出賣人履行辦理所有權轉移登記手續(xù)等合同義務的,人民法院應予支持”更為合理。

結論

“交付生效+登記對抗”之下,特殊動產所有權的物權變動規(guī)則具有如下特殊性:首先,《民法典》第225條的規(guī)定的“登記對抗”規(guī)則并非獨立的物權變動規(guī)則,對權利歸屬不具有終局意義,即使未經登記的所有權不得對抗善意第三人,所有權人也不一定喪失其權利,只有符合善意取得的構成要件時,第三人才能取得特殊動產的所有權。其次,與基于意思主義的登記對抗不同,特殊動產所有權生效后即使未經登記,亦具有對世效力,這是物債區(qū)分的背景下物權變動生效的法律效果,亦是處理未經登記所有權與第三人對抗關系的邏輯前提。最后,特殊動產所有權的登記對抗制度的意義在于,登記后所有權人得以從善意取得制度中豁免;換個角度而言,特殊動產所有權的登記對抗改變了善意取得制度的法律構成,一方面,真實所有權人“未經登記”是第三人成立善意取得的邏輯前提;另一方面,對于交易習慣中業(yè)已形成登記基礎的特殊動產,出讓人為登記名義人應作為界定受讓人信賴合理性的標準之一。

[責任編輯 李宏弢]