《山海經》圖像藝術及美學分析

芮 雪

一、《山海經》概述

《山海經》是一本成書于戰國時期至漢代初期的古籍,其作者歸屬問題一直存在爭議,其中流傳最廣泛的人選分別是大禹、伯益、鄒衍等人。而諸多現象表明,更合理的解釋是這本書在跨度較長的年代中由不同人所書寫的片段組合而成,因此,它的內容也較為駁雜繁復。它以神話的敘事方式記載了上古時期以中國為主的山川河流、奇花異草以及神明怪物之間的故事。有人將它看作一本未經考證的人類早期的地理書,有人將它看作功能類博物書,但它最突出的意義在于它對中國古代神話系統的架構。我們從中了解那個四海八荒分布著九尾狐、燭龍、帝江等神秘異獸的上古神話世界的歷史文獻源頭,便是《山海經》。它匯集了神話生物、地理環境、自然天象以及人文歷史等方面的記載和描述,為后世研究奇幻生物形象與上古社會生活提供了大量的信息。現存的《山海經》圖多為明清時期的刻本插圖,其中明代胡文煥、蔣應鎬和清代汪紱為《山海經》所畫的線描插圖,以及畫家姓名不詳的部分清代彩繪本都是富有傳統中國繪畫特色的圖像藝術。

《山海經》在地理學上被概括為山經與海經上下兩卷。其中,山經的構成比較清晰明了,主要記載了以古代中國為背景的地區劃分以及各個地域中所分布的山川河流與其生態環境,以方位順序被劃分為南山經、西山經、北山經、東山經與中山經。而海經的部分則更為復雜,大致劃分為海內經、海外經與大荒經。書中描述難以與目前通用的全球地理模型進行全方位對照,但依然存在諸如“歸墟與馬里亞納海溝”等彼此對照的個例。在海經中,除了對生態環境的描述,還有更多關于其他國家的傳說,他們更接近人們對部落和怪物的理解,相關故事也更荒誕離奇。事實上,雖然人們不斷通過圖像來注解《山海經》的內容,但一些說法表明,最初這本書其實是《山海圖》的文字注釋,而《山海圖》本身被鑄于鼎型青銅器具之上,因為年代過于久遠而失傳。隨著歷史變遷,山海圖像藝術的主體也由概括的地理圖像逐漸轉變為鮮明的神話生物形象。

二、《山海經》圖文敘事中奇珍異獸的形象分析

筆者選取《山海經》中描繪的鯥魚、計蒙、九尾狐、刑天等典型個例,從兩個方面分析山海異獸的形象構成,以及由這些神話生物形象所塑造的山海圖像藝術。

(一)生物特征的嫁接與變形

在《山海經》的神話世界或神話生態中,許多生物的形象往往具有一個普遍的特點,那就是嫁接式的變形與變異。具體來講,山海經中的神明與異獸的形象往往拼接了不同生態位的生物特征,從而演變出雜糅式的復合生物形象。而之所以嫁接與變形的塑造方式成為山海神話生物形象的普遍特征,是因為在神話學理論中,變形的設想被視為構建神話思想的一個基因[1]。在神話世界中,流動性的變形基因決定了山海圖像敘事超越生物科學的規則限制,甚至超越了生與死的輪回。這種生物形象的變形藝術,大致可以按體態分為獸間嫁接與人獸同體。

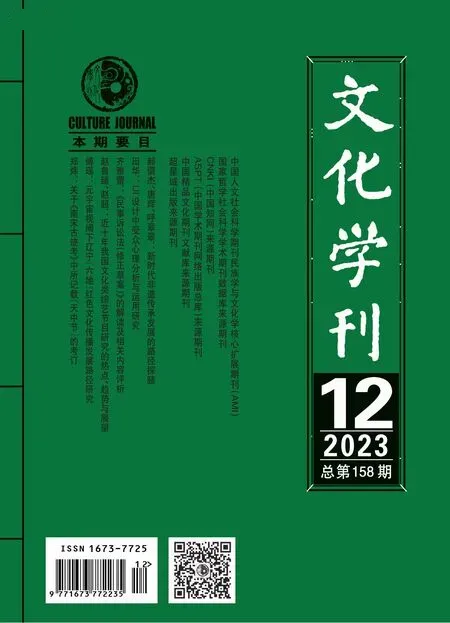

以鯥魚(圖1所示)為例,《山海經·南山經》中記載:“曰又東三百里,柢山,多水,無草木。有魚焉,其狀如牛,陵居,蛇尾有翼,其羽在魼下,其音如留牛,其名曰鯥,冬死而夏生,食之無腫疾[2]7。”它雖然在文中被定義為一種魚,但卻有牛的身體和聲音,蛇的尾巴和鳥的翅膀。鯥魚嫁接了來自海、陸、空不同生態環境生物的生理特征, 是典型的融合了流動性變形基因的獸間嫁接藝術形象,它作為一種混雜的奇幻生物模型,帶來了跨物種互動的更多可能性的靈感啟示。

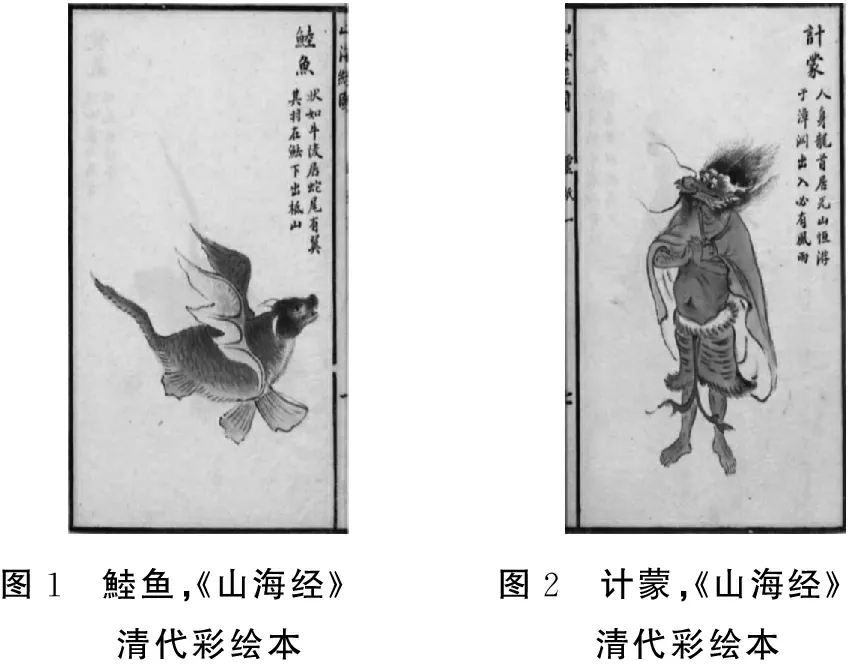

圖1 鯥魚,《山海經》 清代彩繪本圖2 計蒙,《山海經》 清代彩繪本

人獸同體的形象在《山海經》中也是層出不窮,《山海經·中次八經》中記載:“又東百三十里日光山,其上多碧,其下多木,神計蒙處之,其狀人身而龍首,恒游于漳淵,出入必有飄風暴雨[2]208。”從女媧、伏羲、西王母等高階神祇到守護一方山川的龍首人身的雨神計蒙(圖2所示),我們可以將這種形象上的人獸雜糅看作一種擬人化藝術形象加工。實際上,擬人手法在世界范圍內的神話創作中都是一種通用且常見的神話塑造方式。在這樣的神話藝術形象中,獸、人、神之間的界限被模糊了,達到了三位一體。神話生態中的藝術加工充分打破了自然科學和社會規約的束縛,這種神話設定是抗拒人類例外論的,而這種神話藝術與神話精神追求的正是生命形態的自由與靈性。

(二)生物器官的數量調節與位移

山海神話生物形象的另一種塑造方式,是器官非常規的數量變化和位置移動。在神話圖像中和生物科學實驗室里,眼、耳、口、鼻等先天器官被分離出生物體本身的這一過程被賦予了可操縱性。在器官的分離過程中,身體被解構、被物化,被局部化、碎片化,被附屬品化、裝飾品化。毫無疑問,神話圖像中對器官數量與位置的操控,超越了人們的日常體驗,而這種夸張的藝術手法恰恰映射了人們的心理訴求。理解生物器官在藝術形象上的解構與重構的過程,如同觀看被打碎的散落在各處的鏡子碎片中自己的身影的場景,碎片里的鏡像經過分割和多重反射,就像是一個在不同身體部位擁有多重器官的異化的怪物形象。完整的身體與形象被打散成局部,被復制重塑,但同時它也具有人的自我投射。在潛意識中人們渴望和異化的形象發生關系,從而變成異化的自我。實際上想要更直觀地理解這段文字描繪,可以參考喬治·布拉克和巴勃羅·畢加索的立體主義繪畫作品,那些被凌厲的線條與幾何形體分割重塑的人體,正如同鏡子碎片中的形象碎片一樣,重塑著更為主觀的真實。

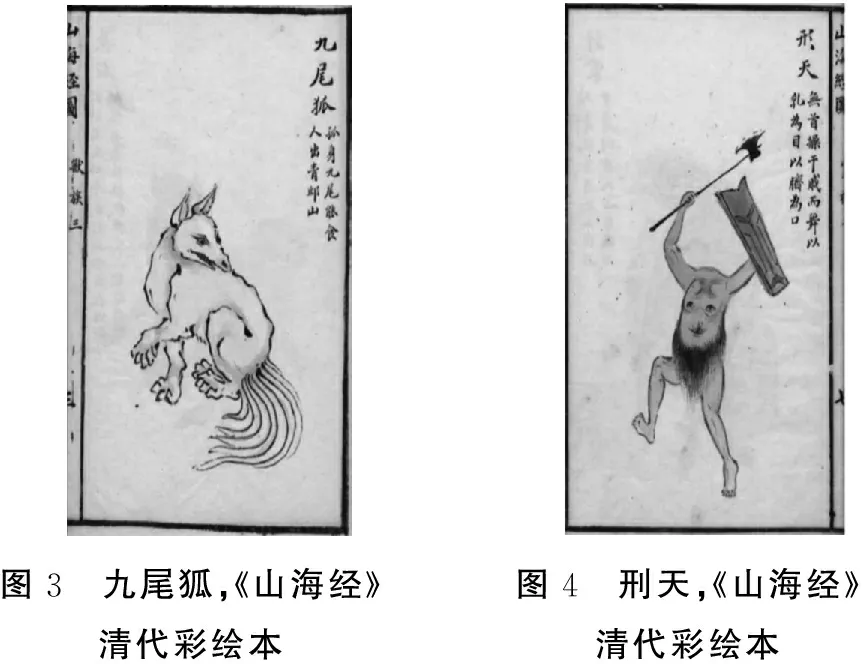

回歸神話生物的形象分析,九尾狐(圖3所示)是一個世代居住在青丘山的族群,它的藝術形象及背后的文化寓意在整個亞洲文學歷史的發展中經歷了多次巨變。關于它的描述最早出現在《山海經·南山經》中:“又東三百里,曰青丘之山,其陽多玉,其陰多青。有獸焉,其狀如狐而九尾,其音如嬰兒,能食人,食者不蠱[2]10。”它的身軀看起來與普通狐貍無異,但身后卻長著九條華麗夸張的尾巴。它以人為食,其嬰兒般的啼叫對人們有致命的吸引力。同時,九尾狐的肉也因其抑制毒蟲啃咬的藥用功能而備受推崇,人們也深信食用它可以避免被邪靈附身。此時九尾狐的形象是一種相對中性的異獸,它既以人為食,也被人所食。后來,對九尾狐形象描繪也出現在西漢晚期的石刻畫像中,它往往與玉兔、蟾蜍和三足鳥同時圍繞在西王母的身邊,表示祥瑞的含義。此時的九尾狐形象往往伴隨著正面的寓意,如生殖崇拜和美好品德,它逐漸走向了神壇。然而,時間來到唐代,著名詩人白居易在他的詩詞《古冢狐》中寫道:“古冢狐,妖且老,化作婦人顏色好,褒妲之色善蠱惑,能喪人家覆人國。”元朝的話本《武王伐紂書》以及明朝的小說《封神演義》都將商朝的末代寵妃妲己比作九尾狐在人間的化身,因其荒淫殘暴造成了商朝的覆滅。此時的九尾狐已經完全走下神壇,它的形象在民間傳說和神話記載中都與淫媚狠毒的女性形象聯系在一起,成為了妖邪的代表。在經歷漫長的銷聲匿跡后,它甚至離開中國,來到了賓頭娑羅統治的印度孔雀王朝,成為了王妃,被賜名“華陽天”。在真身被識破后,它再次消失,并在近一千年后,跟隨日本的遣唐使來到了鳥羽天皇所統治的平安時代末期。這一次它依舊選擇化身為美麗的女子進入皇宮,并被皇帝賜名“玉藻前”。在日本作家鳥山石燕的《圖畫百鬼夜行》中,描繪了九尾狐在被陰陽師安倍泰成識破后,逃到了那須野與鳥羽天皇所派出的八萬大軍作戰的場景。它被誅殺后,最終化作了巨大的毒石,人稱“殺生石”。以上便是以《山海經》中的文字記載為源頭的亞洲神話體系中關于九尾狐形象和故事的主要描述。毫無疑問,九尾狐的形象塑造方式是典型的對生物器官的復制,這一特征讓它被異化、被神化,同時也將它帶入了世俗的社會與歷史變遷,讓它逐漸與女性身份產生融合甚至是共生,并與真實的歷史事件和人物產生了交集,串聯起了亞洲文學與歷史中的重要女性角色。實際上,它的形象和寓意中凝結了不同時代不同制度下的人們對于歷史事件和歷史情節的傾訴與發泄。從思想自由的前秦時代和封建王朝早期的祥瑞象征和浪漫想象,到封建王朝成熟時期的男權社會下,歷史和文學領域中掌握話語權的男性,將王朝衰敗和權力更迭歸咎于女性的偏見與推辭,九尾狐的藝術形象所承載的文化含義,其實是時代變遷下人們的價值觀與心理訴求的變化。

圖3 九尾狐,《山海經》 清代彩繪本 圖4 刑天,《山海經》 清代彩繪本

另一個神話形象名為刑天(圖4所示),《山海經·海外西經》中記載他:“形天與帝至此爭神,帝斷其首,葬之常羊之山。乃以乳為目,以臍為口,操干戚以舞[2]275。”他曾和黃帝爭奪神位,被黃帝斬去頭顱,于是刑天便將胸前的乳頭化為一雙眼睛,把肚臍當作嘴巴,一手執斧,一手拿盾,繼續不停地揮舞與黃帝作戰。刑天的形象特點被筆者引用分析的原因,正是因為他的多個器官的非常規位移和交融。刑天的形象可以被理解成一具形殘之尸,失去頭顱的他哪怕在神話世界中也面臨著死亡的威脅,但神話敘事和人為的形象塑造卻賦予了他新的生機。他在器官的位移和交融中超越了生命的形式和界限,以全新的形態延續著自己的強烈意志。基于人們對形象操控的欲望和抒發內在情感的需求,刑天作為一個克服死亡的神話形象和被解放了器官的殘缺的重塑奇幻生命體登場。心理認同感將人們把自身與刑天更緊密地聯系起來,甚至在其形象和敘事中投射自我的身影和經歷,將刑天視為神話鏡子中的他我。

三、《山海經》圖像藝術的美學分析

當我們提及美學研究時,我們的研究對象首先是美本身,其次是關于藝術的哲學思辨,同時也是感性的審美經驗與審美心理。因此,要分析《山海經》圖像藝術中的美學,便要綜合考量視覺風格的美感、形式構成的經驗以及審美的心理內核。

(一)勾線彩繪的平面圖像

在最初的上古《山海圖》遺失的情況下,現存的《山海經》配圖基本上都是明清時期的刻本插圖,既有素色勾線,也有彩繪設色。在上文對《山海經》中神話生物形象塑造方式的分析過程中,筆者所采用的配圖皆出自清代彩繪本,這一版本的插圖兼顧了精美度與系統性,是明清時期難得相對完整的彩繪版本。《山海經》清代彩繪本中所描繪的神明與異獸形象作為一種圖像藝術,基本上呈現出傳統的中國畫中工筆設色的風格,精美的勾線造型,輔以平鋪暈染的鮮艷色彩。比起獨立裝裱的花鳥魚蟲的精工絹本設色,圖文結合的插圖藝術少了莊重細膩,卻多了靈動鮮活。在色彩方面,《山海經》圖像藝術中所呈現的畫面以平鋪的紅、黃、藍、綠、黑五色為主,多采用動植物中提取的水性顏料,而群青與石綠之類的礦物顏料也常被運用于中國傳統的重彩畫,如青綠山水的世俗風景。勾線設色的插圖風格奠定了《山海經》圖像藝術的視覺審美基調,也構成了后世對《山海經》神話世界的意象聯想基調。

(二)怪誕復雜的形象拼合

正如上文在分析神話生物的嫁接特性與變形基因時所反復提及的評價,《山海經》刻本插圖圖像藝術中的生物形象往往都是造型怪誕、面容可怖、形體夸張的人與動物相拼接的新的組合形象[3]。實際上,這種東亞怪物圖志式的繪畫風格,與愛爾蘭瑰寶《凱爾經》獨立彩頁中充斥著凱爾特傳統動物紋飾的彩繪風格之間存在異曲同工之妙[4]。然而,相比西方熱衷于用繁復細密的紋飾與形象填滿整體畫面的圖像布局,《山海經》清代彩繪本中的插圖雖然也運用了大量的人與獸的形象結合,但往往更加注重留白,弱化裝飾而突出形象本身,其圖像藝術在種類上更偏向形象圖錄。不論是動物與人物之間形象的雜糅,還是傳統插圖的留白特色,都離不開東亞傳統的審美經驗,尤其與妖怪文化和文人水墨文化的審美經驗息息相關,植根于古代中國社會生產力基礎和社會階層架構。

(三)潛移默化的自然崇拜

討論一些廣泛且系統的神話形象與神學圖像,離不開視覺效果背后精神內核的分析。在19世紀心理學興起后,美學研究也逐漸將審美心理置于研究中心,與心理學、人類學、神話學都具有緊密聯系。《山海經》的神話時代背景處于中國的上古時期,這一時期諸子百家尚未出現,儒學思想尚未統治人心,中央集權也尚未形成。在那個遠古的大荒年代里,基于生產力的局限性,先民們對自然大多抱有好奇、敬畏與恐懼并存的態度與心理,進而形成了一種潛移默化的普遍的自然崇拜。這種自然崇拜也是一種泛靈化的信仰,一種“萬物有靈”的基本思想催生了先民對生命與自然的藝術想象,神話圖像與文字的創造便是一種協調人與自然關系的古老藝術方式。

四、結語

綜上所述,作為一本上古神話地理志,《山海經》在文學、藝術、美學、歷史、地理、醫學、生物學以及神話學等研究領域都有著獨一無二的參考借鑒價值,是中華民族深厚且悠久的歷史文化寶藏。它不僅僅記載了上古先民的神話想象與社會民俗,其圖像藝術更是描繪了各種光怪陸離的神話形象,為后世的文學藝術再創造提供了取之不竭、用之不盡的靈感素材與文化底蘊,激發了許多關于藝術史的思考、關于藝術形式及美學內涵的探索。在今天,文藝創作者們在包含繪畫、雕塑、裝置以及生物藝術在內的當代藝術中、影視形象設計中,甚至是更為前沿的數字媒體創作中,都汲取著來自《山海經》圖像藝術的養分。