基于集體記憶視域的傳統(tǒng)聚落風土建筑營造策略研究

摘" 要:社會的快速發(fā)展和城市化的加速推進導致傳統(tǒng)聚落面貌發(fā)生改變,原生風土衰敗、文化空間缺失、集體記憶喪失等問題日益突出,傳統(tǒng)聚落的生存受到巨大的挑戰(zhàn)。風土建筑作為傳統(tǒng)聚落的組成部分,也受到很大影響。為傳承和保護傳統(tǒng)聚落風土建筑,通過引入集體記憶理論,提出傳統(tǒng)聚落風土建筑的營造策略,對黃巢村風土建筑進行現(xiàn)代化維護和漸進式更新營造研究,達到喚醒村民集體記憶,恢復村落昔日活力,增強村民對家鄉(xiāng)的認同感和歸屬感的目的。

關鍵詞:傳統(tǒng)聚落;風土建筑;集體記憶;營造

近年來,我國對代表著國家、民族歷史身份的老城區(qū)官式建筑、近于官式的地域建筑大多都已有保護身份[1],對老城區(qū)古建筑的研究也取得一定的研究成果。但量大面廣的風土建筑卻無人問津,缺少對應的保護法規(guī)。尤其是在鄉(xiāng)村,隨著城市化的推進,許多傳統(tǒng)聚落出現(xiàn)窘境,人去樓空,破瓦頹垣,空心化現(xiàn)象日益突出,生長在傳統(tǒng)聚落的風土性建筑被忽視在主流建筑的陰影下,原生風土建筑破壞消亡,建筑形態(tài)似城似鄉(xiāng),也非城非鄉(xiāng),村民集體記憶逐漸喪失。基于此,通過引入集體記憶理論,以傳統(tǒng)聚落黃巢村為研究對象,構(gòu)建集體記憶與風土建筑的內(nèi)在聯(lián)系,探索出風土建筑的設計原則和策略,并付諸于營造實驗,驗證原則的指導性與策略的可行性,以期喚起村民的記憶認知,對傳統(tǒng)聚落風土建筑營造做出貢獻。

一、傳統(tǒng)聚落風土建筑與集體記憶的構(gòu)建

(一)集體記憶

集體記憶又稱群體記憶,最初是由法國社會學家莫里斯·哈布瓦赫定義為:“一個特定社會群體之成員共享往事的過程和結(jié)果,保證集體記憶傳承的條件是社會交往及群體意識需要提取該記憶的延續(xù)性。”[2]81989年,美國社會學者保羅·康納頓在哈布瓦赫的研究基礎之上,提出記憶的社會性特征。集體記憶是指社會群體共同分享的記憶,包括歷史事件、文化符號、傳統(tǒng)習俗等[2]8。而在傳統(tǒng)聚落中,集體記憶主要是指在傳統(tǒng)聚落變遷發(fā)展中承載著的聚落風俗習慣和禮節(jié)儀式的群體性記憶,它貫穿于村落人們社會生活的始終。不同地區(qū)、不同環(huán)境下生活的人會存在不同的習俗和禮儀,這也是一個地域或文化影響下的特定文化烙印,生產(chǎn)生活中形成的特定記憶。

(二)傳統(tǒng)聚落風土建筑

“風土”一詞,“風”指風習、風俗、風氣,主要包含民俗民情方面;“土”指水土、土地、本土,即為地方的自然地理環(huán)境。所以,風土是一個地方自然環(huán)境和風俗民情等社會環(huán)境的總稱。風土建筑顯露著一個地方的風俗,稱為浸潤在地方風俗中的建筑[3]。它隨著時代、社會、經(jīng)濟的發(fā)展而發(fā)展,具有不斷更替、不斷運動生長的特性。在鄉(xiāng)村,傳統(tǒng)聚落的形態(tài)演變、延續(xù)和改變著所在地域的風土特征,即人與環(huán)境間長期相互作用下所形成的地脈構(gòu)成及其人文歷史空間,以及那些土生土長具有環(huán)境性格風俗內(nèi)涵和生活場景特征的各類房屋及其他歷史地標都屬于鄉(xiāng)村風土性建筑類型[4]。

(三)集體記憶與傳統(tǒng)聚落風土建筑的構(gòu)建

每個人都有保留著過去事件的心理圖像,這些表象稍縱即逝。只有在個人所屬的社會群體的背景下,這些過去的圖像才能化為持久的記憶。地域文化積淀記載著村落的歷史,蘊含著濃厚的鄉(xiāng)愁之情[5]。傳統(tǒng)聚落風土建筑是一種地域文化符號和記憶載體,顯露著一個地方地理環(huán)境和風俗民情,經(jīng)過時間洗禮,演變成為地域的風土特色。就集體記憶而言,集體記憶依賴于物質(zhì)現(xiàn)實。物質(zhì)現(xiàn)實既表現(xiàn)為建筑形式,也表現(xiàn)為圖像。集體記憶通過與物體或建筑環(huán)境或景觀相關的特定事件或經(jīng)歷的空間圖像構(gòu)建的社會記憶,人們通過這些圖像感受到空間的交流。地方風土建筑構(gòu)建了與歷史的聯(lián)系,產(chǎn)生了可傳播的知識和記憶。

二、黃巢村風土建筑面臨的現(xiàn)實困境

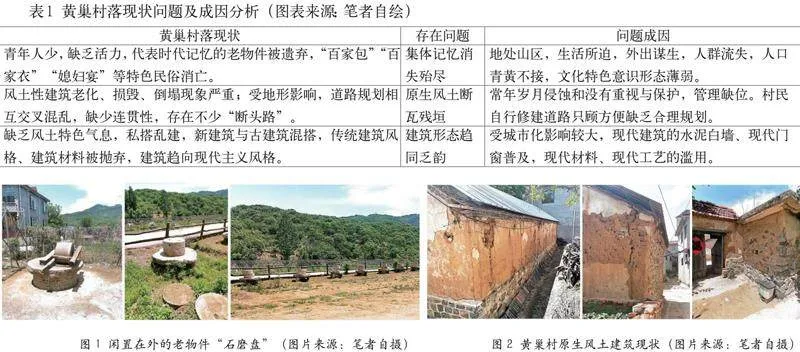

黃巢村位于濟南市南部山區(qū),公元884年前名為“黃草谷”,唐末農(nóng)民起義領袖黃巢在此屯兵起義,后又飲恨遇難與此,后人為紀念黃巢起義的事跡,改名為“黃巢村”。黃巢村是一個內(nèi)涵渾厚、民風淳樸的特色傳統(tǒng)聚落,是山東省第一批“鄉(xiāng)村記憶”工程文化遺產(chǎn)單位,山東省旅游局批準為“山東省生態(tài)旅游特色村”之一。黃巢村雖然歷史文化悠久,煙火氣息濃厚,但由于處在城市發(fā)展邊緣山區(qū)地帶,經(jīng)濟社會發(fā)展相對滯緩,公共基礎設施有待完善,村落空間規(guī)劃缺乏合理性,加之在城市化發(fā)展浪潮沖擊下,黃巢村正面臨著文化地域特色消散和原生風土性建筑消亡危機(如表1)。

(一)集體記憶消失殆盡

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展的失衡、供需矛盾的的加劇、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化和生活環(huán)境的改變,城市的思潮涌入鄉(xiāng)村,鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的生活方式與價值觀念都遭遇了前所未有的沖擊,村民開始外出謀生,致使一部分集體記憶主體人群開始流失,尤其是青年一代,長年在異地他鄉(xiāng)游蕩,受家鄉(xiāng)文化的影響和熏陶時間較少,隨著時間的推移,腦海對家鄉(xiāng)的記憶逐漸變得模糊,慢慢失去對家鄉(xiāng)的認同感和歸屬感。另一部分留守的記憶主體人群他們大多數(shù)是老年人,留守原因多種多樣:或是履行贍養(yǎng)義務,或是對故土情深的眷戀,又或是為身障人士等。由于大量村民的流失,村落慢慢缺少“人氣”,喪失以往的活力。另外,代表時代記憶的老物件(鎮(zhèn)宅石、石磨盤等)慢慢淡出記憶被遺棄在外(如圖1),生活禮儀中的百家包、百家衣、媳婦宴、求雨儀式等黃巢特色民俗逐漸消亡[6]126,文化自信和文化特色意識形態(tài)薄弱等問題,致使黃巢村的發(fā)展捉襟見肘,村民的認同感逐漸分崩離析,集體記憶延續(xù)出現(xiàn)空前危機。

(二)原生風土斷瓦殘垣

黃巢村作為典型的山區(qū)傳統(tǒng)聚落,整體布局受地形地貌的影響,呈現(xiàn)集中點塊型,主要圍繞著水系,自然順應地勢有機靈活布局,與自然相融。處在城市發(fā)展邊緣山區(qū)地帶的黃巢村,整體建筑格局在城市化的浪潮中遭受一定破壞,加之歲月侵蝕和重視保護不足,整體風貌斷瓦殘垣,不容樂觀;風土建筑和傳統(tǒng)民居老化、損毀、倒塌(如圖2),現(xiàn)代建筑穿插于老建筑,私搭亂建等現(xiàn)象普遍存在[7],建筑形態(tài)似城似鄉(xiāng),也非城非鄉(xiāng)。村落中很多公共活動場所消失殆盡,村落中許多往日歡樂喜慶的場景只留存在記憶中。僅存的一些風土建筑也是無人管理,岌岌可危。另外,村落道路規(guī)劃受地形影響,高低起伏,相互交叉混亂,缺少連貫性與一致性,加之村民自行修建道路時只顧方便缺乏規(guī)劃意識,導致一些胡同街巷道路狹小且在一定程度上被阻隔,形成“斷頭路”,以致整個村落的空間流通不暢(如圖3)。地域文脈的斷裂以及集體記憶的湮滅,讓人們難以在其中再找到幸福感、榮譽感與歸屬感。

(三)建筑形態(tài)趨同乏韻

走過黃巢村的街道,幾乎已經(jīng)看不到地域文化和民俗文化的元素提取與運用,原來用來鎮(zhèn)宅驅(qū)邪之用的石獅子、“泰山石敢當”等鎮(zhèn)宅石逐漸消失不見,傳統(tǒng)三合院、四合院的建筑布局形態(tài)也被自建規(guī)整的二層洋房建筑或是獨棟別墅建筑取代(如圖4),偶爾能看到幾棟平房建筑讓人感覺是地域化建筑民居的幻化,但識別度也不高,風土特色氣息不明顯,相反在很大程度上被同質(zhì)和均質(zhì)化的很嚴重,即便是這樣存在的也十分稀少。反映出黃巢村的建筑發(fā)展在城鎮(zhèn)化席卷下,村落發(fā)展偏離了傳統(tǒng)的軌道,千篇一律的水泥白墻、現(xiàn)代門窗,使用現(xiàn)代材料、現(xiàn)代工藝,建筑外立面被現(xiàn)代涂料覆蓋,破壞了村落原本的建筑生態(tài)美。硬質(zhì)水泥覆蓋于石板路上,破壞了傳統(tǒng)村落外貌整體性和協(xié)調(diào)性,讓原本具有鄉(xiāng)土氣息的建筑因為體制化而失去了韻味和內(nèi)涵。拋棄了本土特色與地域記憶,記憶載體的同化讓村民難以獲得專屬的認同感與歸屬感。

三、集體記憶視域下黃巢村風土建筑營造指導原則

(一)集體性原則

所謂集體性原則,指村民作為村落的建造者、使用者和管理者,具有不可動搖的主體地位;村民又作為村落集體記憶的物質(zhì)載體,讓村民集體切實參與進來,是激發(fā)和再現(xiàn)集體記憶的重要一環(huán)。在進行黃巢村風土建筑的營造中,積極聽取采納村民合理的意見,如村民提出采茶文化節(jié)所需的活動場所,生活民俗儀式(婚喪嫁娶)的空間需求等。群策群力、共建共享,努力為集體打造共同的活動空間和環(huán)境,同時激發(fā)村民建造、管理、維護的激情,增強村民集體認同感和歸屬感。

(二)延續(xù)性原則

保證物質(zhì)形態(tài)要素的存續(xù)是保障記憶連續(xù)性的重要方式。聚落原生風土建筑作為聚落歷史發(fā)展的見證,其本身就承載了聚落發(fā)展的延續(xù)性。通過風土建筑的外觀造型風格和歷史文化印記給人帶來立體化的感官體驗,讓人通過建筑形態(tài)回溯聚落的發(fā)展和變遷。營造建設中要盡可能地保留建筑的原有結(jié)構(gòu)美、造型美,延續(xù)地域建筑的特色歷史面貌。比如對黃巢村委大院的的修復和營造中,拆除變異要素,通過復原、類推、拼貼等方式對集體記憶進行補充和重構(gòu),從而保護具有歷史感觀的延續(xù)性。

(三)多樣性原則

集體記憶不是固化和一成不變的,集體記憶是多樣化的,這包含社會需求的多樣化、社會生活的多樣化、價值觀的多樣化等方面。對黃巢村風土建筑的營造,應有效保留聚落原生建筑即有元素,如毛石路、土坯墻、木構(gòu)坡頂、平頂、囤頂?shù)龋瑫r也要順應時代發(fā)展需求導向,添加多樣化內(nèi)容、空間或形式。在對室內(nèi)空間布局上,可依據(jù)房屋朝向和尺寸進行添加新生的功能與多樣化的空間,整合新舊空間功能,滿足現(xiàn)代化生活的功能需求。

(四)風土性原則

風土性是地域文化的基礎。廣泛存在于村落和人們生活中的文化特性,它反映出一個地域不同時期的歷史、文化和特色,影響了每個人的生活和思維方式。風土性形成了一個共同的文化認同。它使村落內(nèi)部的人們感到凝聚和團結(jié),并有助于緩解沖突和不和諧。在黃巢村的營造中,結(jié)合場地基礎條件,因地制宜,深入挖掘風土性文化特色,如民居傳統(tǒng)布局、鎮(zhèn)宅石、老物件、黃巢事跡傳說、相關歷史遺跡、特色民風民俗等風土特色元素,顯現(xiàn)黃巢村的風土民情,對重塑村落文化價值認同也具有積極作用。

四、集體記憶視域下黃巢村風土建筑營造策略

通過前文對集體記憶、風土建筑以及黃巢村文化歷史和發(fā)展現(xiàn)狀的梳理,本文基于集體記憶的視角,通過提取黃巢村的集體記憶元素,以“續(xù)存—融合—再現(xiàn)”的設計策略,針對場所空間與功能進行修復與完善,再現(xiàn)黃巢的鄉(xiāng)土生活與傳統(tǒng)文化特色[8],逐步重拾聚落文化記憶,延續(xù)斷裂的集體記憶,重塑聚落的文化價值認同。

(一)存續(xù):重拾風土特色,留存記憶元素

黃巢村毛石墻、鎮(zhèn)宅石、土坯房、老物件、特色民俗等是黃巢風土民情的重要體現(xiàn),對村民具有十分特殊的意義。黃巢村的民居建筑最早依河而建,分布在河流兩岸,院落呈方形,一般以三合院為主,三間正房在北,坐北朝南,院墻底部約半米為毛石壘制,毛石塊上方以土坯壘制而成(如圖5)[6]124。院門多在東南側(cè),用石頭壘制而成,在大門門柱下方,各嵌有一只石獅,與大門融為一體,起到鎮(zhèn)宅辟邪之用。除了石獅子外,“泰山石敢當”也是黃巢村有名鎮(zhèn)宅辟邪之物,許多家門對著路口的人家,會在大門口門柱下方嵌入“泰山石敢當”為自己驅(qū)邪避諱。黃巢村人臨河而居,家中安放鎮(zhèn)宅石以及講究風水,體現(xiàn)黃巢人對生活的期待和追求,民居建筑藝術和地理環(huán)境相得益彰[6]122,頗具風土特色。近些年來,由于城市化影響,許多村民選擇在靠近交通要道的地方修建與村落風格形態(tài)違和的獨棟小樓建筑,這種建筑形成于村民趨向城市化,未融入地域環(huán)境而形成的單一建筑形式,建筑色彩絢麗,卻與原本的風土建筑風格相差徑庭。面對這種情況,針對如何重拾風土特色,延續(xù)黃巢村的集體記憶,需從多個維度進行規(guī)劃研究。如對道路沿線和村道旁的建設開發(fā)進行合理規(guī)劃和嚴格控制審批,確保范圍內(nèi)的建筑數(shù)量、建筑高度、布局分布和風格形態(tài);對合院式風土建筑和碉房式建筑相結(jié)合的特色風土民居進行保護,采用傳統(tǒng)建筑營建手段[9],用料恪守地方原則,當?shù)氐柠溄拯S土混合的夯土材料、壘砌拼接的毛石墻、地面的青條石,就地取材的木質(zhì)材料等,兼顧適當采用現(xiàn)代材料和手段進行修復維護。同時注重空間肌理的保留,肌理符號帶有明顯的地域特征,具有很強的可識別性,對肌理的保留,可為村落集體記憶提供可追尋的載體,將村落形式與人的活動有機結(jié)合在一起,從而以建筑特有的肌理彰顯村落特有的整體特征。重拾黃巢的風土本色,奠定特色風土風貌的延續(xù)基礎。

(二)融合:激活空間記憶,營造文化氛圍

現(xiàn)實生活中,集體記憶的展示需要通過物質(zhì)化的場所,集體記憶通過物質(zhì)載體或其他形態(tài)與大眾進行接觸。風土建筑是延續(xù)村落集體記憶的重要物質(zhì)載體[10]44,當代村落風土建筑以鄉(xiāng)土構(gòu)筑為原型,進行邏輯化設計表達,通過現(xiàn)代建筑語言與材料的詮釋,傳達出建筑的精髓,塑造識別性與價值認同感[11]74。說明在村落的保護與發(fā)展過程中不僅要注重自身特色,延續(xù)傳統(tǒng)風貌和歷史文脈,也要發(fā)揮主觀能動性,采用現(xiàn)代化技術,把“新舊結(jié)合”理念運用到對風土建筑的保護與改造中。黃巢村從現(xiàn)狀來看,交通不便,相對貧困,人口流失、生活艱難。村民幾乎沒有居住、生產(chǎn)外的日常活動場所和室外公共活動空間,大到婚喪嫁娶,小到日常閑聊活動都需要開敞的開放公共空內(nèi)間[12]136。因此對公共建筑空間的改造,基于居民的實際需求來改善生活環(huán)境[12]136;公共建筑的空間設計,保留普通民居原有的三合院或四合院結(jié)構(gòu)形式,采用原有的建筑構(gòu)架、屋頂?shù)龋灰氍F(xiàn)代化生活方式,增加新的功能空間,民俗表演、老年活動、農(nóng)耕展覽、圖書瀏覽和鄉(xiāng)村振興講堂等功能空間,這些功能空間能更好的充實農(nóng)民群眾的生活形態(tài),達到現(xiàn)代生活理念與鄉(xiāng)村文化的融合和重建,構(gòu)建地域性、文化性的記憶場所。以“黃巢村民之家”為例,選址在村落的道路的交匯銜接處(如圖6),不但步行可達性強,匯集人流的同時也強化了空間的交往功能,結(jié)合原有的地形和交通節(jié)點設立公共配套,服務村民的同時延續(xù)村落的歷史風貌,體現(xiàn)田園風光與風土人情。設計采用半圍合院落的空間原型。場地的方形輪廓被界定為建筑的外邊界。院落內(nèi)輪廓以功能劃分為基礎[12]136,村民集聚的議事、辦公、閱覽、公共衛(wèi)生間等共同形成圍聚感,而內(nèi)廣場成為公共活動的空間,并在整個建筑中占據(jù)核心地位,空間中圍坐著男女老少[13]76,聊著家長里短,承載著村民的精神生活(如圖7)。農(nóng)忙時可用做晾曬糧食、節(jié)日時舉行節(jié)日活動使用。為打破在空間布局的局限性,在場內(nèi)外圍移栽數(shù)棵古樹作為一個節(jié)點,當作整個空間的“在地之靈”,成為未來村民精神生活的記憶場所,激活空間記憶,營造文化氛圍。整體對功能的排布,對內(nèi)外空間銜接都考慮恰如其分,以點帶線、以線成面,最終與周邊村落建筑渾然一體,達到“潤物細無聲”的意境[14],展現(xiàn)建筑的風土之美,不斷增強村民的歸屬感和認同感。村民利用這些空間舉辦民俗表演、賓客宴請、節(jié)日活動等,重新找回舊日的聚落文化與風土習俗,回歸樸實、簡約,充滿真實的本土情感。

(三)再現(xiàn):還原場景記憶,增強歸屬認同

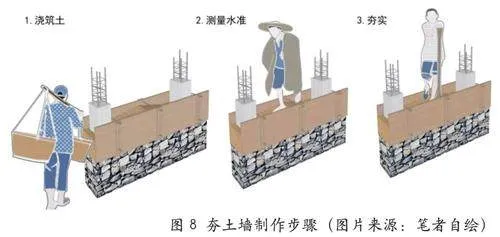

建筑設計通過挖掘鄉(xiāng)村地域文化中的文化原型基因,對建筑形態(tài)表達進行概念化隱喻[11]73,是再現(xiàn)鄉(xiāng)村集體記憶的有效方式。隨著現(xiàn)代科學技術的發(fā)展,現(xiàn)代的建筑材料不再僅僅是傳統(tǒng)的木材、石材、磚瓦材料,而是出現(xiàn)許多新型材料,建造水平也得到極大的提高,這對我們進行黃巢村更新改造起到了很大的技術支持,使用新材料、新技術進行針對性設計,實現(xiàn)材料創(chuàng)新的同時依然能呈現(xiàn)濃厚的風土特色,實現(xiàn)風土性建筑營造目標。對于年久失修、人去樓空但具有使用價值或者依然有承重能力的風土建筑,采用新技術、新材料對建筑中能夠留存風土記憶的特色外墻、屋面、維護結(jié)構(gòu)、煙囪、門頭恰當?shù)乩酶脑欤瑥馁|(zhì)感和肌理方面下苦功夫,使老宅獲得新生,還原場景,引導村民重拾消逝的集體記憶。在保護風土和傳承文化的同時,還可以面向公眾開放,給村落帶來可觀的經(jīng)濟和社會效益。對于一些無法使用或瀕臨倒塌的老建筑,并且著眼于添加新功能需求,借鑒相關優(yōu)秀案例進行重建,提高環(huán)境品質(zhì),塑造一個為村民歸屬感而存在的精神場所。例如云南“永安之心”村民議事中心,設計基于當?shù)乇就敛牧稀⑹┕ず凸に囁剑瑥牡统杀窘ㄔ觳呗缘慕嵌龋c當?shù)毓に噮f(xié)作,聯(lián)手村民進行議事點的建造[13]73,增加現(xiàn)代功能需求,滿足生活需要,塑造精神場所。黃巢村的建筑基本由毛石、夯土、木料、青瓦混合為材料建造而成。因此對“村民之家”的材料選擇恪守地方原則,用材和構(gòu)造上體現(xiàn)現(xiàn)代技術與傳統(tǒng)文化的邂逅,用建筑鋼架混泥土作為主體框架和承重結(jié)構(gòu),外立面采用夯土材料來回應村落的在地風貌(如圖8)。建造先確定主體結(jié)構(gòu),澆灌完成混凝土構(gòu)造柱結(jié)構(gòu)后,底部半米仍采用毛石壘制,以上部分在特制木模板槽中倒入根據(jù)本地土壤顆粒級配情況優(yōu)化的土料,并以墻體平面為參考,人工分不同層次實施錘打后機械夯實,增強土墻的平整度和密實度,直到預期建筑高度,在此基礎上進行鋼筋混凝土圈梁及頂部的加固和屋頂?shù)慕ㄔ焓┕ぃ煌僚淞现械狞S土就地取材,其他材料可以直接搬運到現(xiàn)場。除造價考慮之外,這對施工來說,減少了施工機械的介入,體現(xiàn)了低技化的設計策略[13]73。對村民來說,保證了地域的傳統(tǒng)建筑風貌和設計優(yōu)點,增加了功能需求也增加了建筑物的使用壽命。村民被拋入一個似曾相識的環(huán)境場所,既可以改變生活質(zhì)量,提高生活品質(zhì),同時也能激活村民的集體記憶,增進歸屬認同。對于其他空間建造亦可通過此方法。

五、結(jié)語

傳統(tǒng)聚落風土建筑是集體記憶的物質(zhì)載體,蘊含著地域風土文化特色,承載著村民對村落的鄉(xiāng)愁情感[10]44。通過對黃巢村的風土建筑現(xiàn)狀困境的深入分析,由集體記憶概念引入,構(gòu)建集體記憶與風土建筑之間的內(nèi)在聯(lián)系,以黃巢村風土建筑空間營造為切入,通過對風土建筑修護和營造,探索風土建筑營造策略,注重對鄉(xiāng)村聚落集體記憶的回溯和可持續(xù)發(fā)展,讓村民在村落重塑中印證身份,逐步重新拾回消逝的集體記憶,延續(xù)斷裂的集體記憶[15],重塑鄉(xiāng)村文化價值的歸屬感和認同感;同時依托現(xiàn)代技術合理再生,對傳統(tǒng)聚落風土建筑保護和發(fā)展盡一份力量。

參考文獻:

[1]常青.我國風土建筑的譜系構(gòu)成及傳承前景概觀——基于體系化的標本保存與整體再生目標[J].建筑學報,2016(10):1-9.

[2]李興軍.集體記憶研究文獻綜述[J].上海教育科研,2009(4):8-10,21.

[3]常青.風土觀與建筑本土化風土建筑譜系研究綱要[J].時代建筑,2013(3):10-15.

[4]常青.略論傳統(tǒng)聚落的風土保護與再生[J].建筑師,2005(3):87-90.

[5]楊夢嬌,高博.喚醒集體記憶的傳統(tǒng)村落文化空間更新設計研究[J].城市設計,2023(1):12-17.

[6]魏曉霰.黃巢村村落民俗拾零[J].民俗研究,2007(2):121-128.

[7]白雪,李睿哲,付奇.留住鄉(xiāng)愁記憶賦能鄉(xiāng)村振興[N].新華日報,2024-04-12(5).

[8]褚海峰,陳姚,黃書華.基于集體記憶的城市歷史文化街區(qū)景觀重塑策略——以北海老街為例[J].湖南包裝,2023(1):95-98.

[9]張龍.基于鄉(xiāng)土記憶的藏族傳統(tǒng)村落公共空間重塑研究[J].山西建筑,2023(18):35-38.

[10]周雅琴,吳波,王佳瑞.基于紅色集體記憶視角下智慧文博的設計策略[J].藝術與設計(理論),2021(7):43-45.

[11]倪睿賢,陳劍飛,林紹康.基于集體記憶的當代鄉(xiāng)村文化建筑形態(tài)設計研究[J].城市建筑,2018(35):73-75.

[12]袁烽.庇護之所永安之心村民議事中心[J].室內(nèi)設計與裝修,2021(10):136-137.

[13]袁烽,高偉哲.營造山區(qū)鄉(xiāng)村共享空間——“永安之心”村民議事中心扶貧設計札記[J].建筑學報,2021(5):70-76.

[14]李健斌,黎愛芬.風土對話佛山新城荷岳步行橋[J].風景園林,2016(3):52-59.

[15]周芳,郭謙.基于集體記憶的廣州傳統(tǒng)社區(qū)保護更新設計研究——以廣州泮塘片區(qū)更新設計為例[J].城市建筑,2019(34):173-176,180.

作者簡介:劉海松,濟南大學美術與設計學院碩士研究生。研究方向:環(huán)境藝術設計、建筑環(huán)境設計。

通訊作者:劉強,建筑與設計雙碩士,濟南大學土木建筑學院副教授。研究方向:傳統(tǒng)建筑、建筑環(huán)境、建筑美學等。

基金項目:本文系山東省社會科學規(guī)劃項目“鄉(xiāng)村振興背景下的山東古村落融合規(guī)劃研究”(19CWYJ03)階段性研究成果。