平臺梯度計酬制度與外賣騎手的過度勞動行為

周蕾 宮月

[摘 要]平臺經濟的迅猛發展催生了外賣騎手這一新就業形態從業群體,但外賣平臺通過計酬體系和獎懲制度影響外賣騎手決策,甚至引發過度勞動問題。文章基于南京市1186名外賣騎手的相關數據,研究平臺梯度計酬制度對騎手過度勞動行為的影響,并探討騎手剝削感知在其中的中介作用。實證分析發現:梯度獎勵幅度一方面直接正向影響騎手的過度勞動程度,另一方面通過降低剝削感知這一中介變量而間接影響過度勞動程度,即梯度獎勵幅度越高,騎手剝削感知越弱,騎手的過度勞動狀況越明顯。因此,應建立外賣行業勞動定額并加強平臺勞動監管,以保障騎手勞動權益、規范平臺經濟環境與促進新業態經濟健康發展。

[關鍵詞]過度勞動;梯度計酬制度;外賣騎手;剝削感知

[中圖分類號]F244 [文獻標識碼]A

[文章編號]2095-7416(2024)01-0011-10

近年來,互聯網經濟繁榮發展,以此為基礎的平臺經濟成為拉動中國經濟發展的新引擎。外賣行業是其中發展最快的平臺經濟之一,1300萬外賣騎手是支撐外賣行業發展的核心勞動力。2023年的政府工作報告指出,新就業形態和靈活就業成為就業增收的重要渠道。然而,在高靈活性與可觀收入的背后,較高的工作強度、較大的工作壓力也使得外賣騎手的過度勞動問題日趨嚴重。2021年“騎手關愛行動”項目組發布的《騎手生存與發展需求報告》顯示,超過65.67%的騎手每天工作時長超過8個小時,其中有19.40%的騎手每天工作超過12個小時,遠超國家規定的每周44小時的標準工作時間。

針對外賣騎手這類新就業群體的勞動權益難以保障的痛點問題,國家也出臺了相關政策,如黨的二十大報告強調保障新就業形態勞動者權益;2021年7月,人力資源和社會保障部等多部門聯合印發的《關于維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》提出,健全新業態勞動者的勞動報酬、休息制度,督促平臺科學確定勞動者的工作量、勞動強度與休息時間;2021年12月,國家發展改革委員會等部門發布的《關于推動平臺經濟規范健康持續發展的若干意見》也聚焦新就業形態勞動者權益保障面臨的突出問題,在合理制定平臺抽成比例、勞動時間和算法規則等方面做出明確規定。

新業態從業人員的過度勞動問題也引起了學術界的關注。作為最新一輪技術革命的產物,平臺經濟下的剝削通過算法在范圍上得以拓展、在形式上更加隱蔽,如通過薪酬制度的設計提高了勞動者的勞動供給意愿[1]。中國外賣騎手的過度勞動行為可歸因于計酬制度的驅動,薪酬體系和獎懲制度強化了對勞動過程的控制[2]。當平臺利用算法和智能監控設備實現對勞動的更嚴密的監控后,勞動者的勞動時間與休閑時間的邊界被打破,資本對勞動的剝削達到了新高度[3]。

[JP+2]盡管現有研究就平臺計酬制度對勞動的影響進行了一定的探討,但平臺計酬制度何以影響勞動者的勞動供給決策?其激勵與剝削作用的內在機制是什么?這些問題的回答尚待理論分析與實證檢驗。因此,本文通過一手調研數據,討論平臺梯度計酬制度對外賣騎手過度勞動的影響,分析平臺梯度計酬制度對騎手的激勵機制,并以騎手剝削感知為中介變量,分析平臺梯度計酬制度對過度勞動的影響,挖掘勞動控制對過度勞動行為的內在影響機制。本研究有助于解釋新業態勞動者的過度勞動成因,為新就業形態勞動權益保障提供一定的理論依據。

一、文獻綜述和研究假設

新就業形態從業群體的梯度計酬制度影響其勞動供給行為。一方面,報酬隨接單量累進的梯度計酬制度通過激勵作用直接導致外賣騎手的過度勞動;另一方面,梯度計酬制度也會通過騎手的剝削感知對其過度勞動行為產生影響。

(一)梯度獎勵幅度與過度勞動

平臺梯度計酬制度與外賣騎手的過度勞動行為

過度勞動是指勞動者較長時間處于高強度、高壓力的工作狀態下,所致的疲勞得不到及時緩解而蓄積至不可逆的狀態[4]。過度勞動不僅傷害勞動者的身心健康,也對企業和社會造成極大的不利影響。大量研究顯示,我國確實存在較為嚴重的過度勞動現象。賴德勝等認為,我國九成行業每周工作時間超過40小時,過半數行業每周要加班4小時以上,過度勞動呈現出普遍化和常態化的傾向[5]。林原和胡放之等人的調查發現,外賣騎手、快遞員等新就業形態從業人員面臨著嚴重的過度勞動狀況[6-7]。

新就業形態從業人員的過度勞動影響因素有經濟利益驅動、政府監管缺位、薪酬結構設計、休息時間不足等。以薪酬結構為例,區別于傳統就業形態中雇傭工人與數字資本公司的技術人員大多以計時工資制作為主要的薪酬給付模式[8],新就業形態勞動者的薪酬模式則多以無底薪的梯度計件工資制和顧客業績評價模式為主,通過員工對薪酬的感知影響員工的工作態度和工作行為,激勵員工為獲得更高的薪酬而不斷提升績效。黃小莉通過實證分析證實,薪酬結構中的固定底薪能夠減少過度勞動的發生,提成部分會增加過度勞動的概率[9]。外賣騎手薪酬結構中無固定底薪,薪酬幾乎全部由提成決定,過度勞動概率較高。

對于騎手們而言,平臺薪酬制度是導致過度勞動的主要外在因素。在激勵層面,當前各大外賣平臺通過梯度的計件工資制刺激與控制騎手的接單率與高峰期的出勤率,以梯度計酬代替小時工資制模糊了騎手工資;在懲罰層面,平臺以用戶評價主導業績考核,存在以罰代管狀況。根據勞動力供給理論,梯度式的計件工資制實際上是通過提高配送單的獎勵幅度提高外賣騎手工資率,騎手的預算約束線并非總為直線,而是達到某點后向外旋轉。隨著單位時間所獲得的收入增加,騎手為獲得更多的收入,寧愿犧牲閑暇,增加勞動量以獲得更高的工資收入。由于不斷增加送單量,工資率就能不斷提高,外賣騎手為了追求不斷攀高的效用水平,會持續增加工作時間,產生過度勞動狀況。因此提成越高,即梯度計酬制度中的梯度獎勵幅度越高,外賣騎手過度勞動程度越嚴重。

由此提出假設H1:梯度獎勵幅度越高,外賣騎手的勞動時間越長,過度勞動程度越嚴重。

(二)剝削感知與過度勞動

馬克思主義剝削觀認為,剝削是社會上一部分人或集團憑借其對生產資料的壟斷無償地占有另一部分人或集團的剩余勞動,甚至一部分必要勞動。隨著平臺經濟的發展,新就業形態中的勞動關系的剝削問題并未消失,反而通過算法控制[10]、剝削范圍擴展與剝削形式創新,以更為隱蔽、智能的方式存在[11]。

調查數據顯示,許多外賣騎手認為送餐App通過數字信息技術計算的配送時間過短[12]。為了增加工作時間,外賣騎手盡量把吃飯、如廁的時間并入生產過程本身[13]。新就業形態對數字化商用平臺的運用促使勞動者的勞動節奏持續加快,日益嚴苛的管理手段使新就業形態從業者的緊迫感和焦慮感愈演愈烈,以致不敢輕易停下腳步[14],否則就會遭遇降職、減薪甚至難以維持基本生活的困境[15]。平臺對個體的勞動控制通過技術手段得到加強,個體在本該休息的時間仍在為資本家生產剩余價值,生活與工作界限模糊。長期處于這種狀態會導致剝削感知,即騎手感知到他們在勞動過程中被平臺有目的地加以利用。

平臺薪酬制度的設計通過表面上賦予騎手勞動過程主動權、實際掌控騎手勞動行為的方式使騎手產生對工作的認同感,弱化了騎手的剝削感知,使騎手在不知不覺中參與到對自身的管理過程中,最終達成外賣騎手主動延長勞動時間的目標。根據理性人假設,外賣騎手是具有目的性的理性人,個體行為受理性驅動,通過行為策略的選擇實現自身利益最大化。因此當騎手剝削感知強烈時,延長勞動時間與滿足自身經濟利益最大化的目的相悖,此時繼續勞動并不能獲得更大的經濟收益,騎手的勞動意愿降低,勞動時間減少。

由此提出假設H2:剝削感知與過度勞動負相關,即剝削感知越強,外賣騎手的勞動時間越短,過度勞動程度越弱。

(三)剝削感知在梯度獎勵幅度與過度勞動之間的中介效應

新就業形態勞動者長期處于勞動力市場的買方[16],議價能力較弱,平臺的訂單分配和滿意度調查決定了新就業形態勞動者彼此之間的競爭將在一個比較低的工資水平層面展開[17];另一方面,新就業形態的去勞動關系化也在側面增加了新就業形態勞動者參與各項社會保險的費用。新就業形態勞動者職業傷害風險高,且一旦遭遇人身傷害,對于遭受的損失缺乏明確的風險分擔機制,勞動者需要支付高昂的治療費用,而且還將面臨停工造成的收入沖擊[18]。梯度計酬制度決定的無基本薪資與[JP2]新業態從業者職業傷害保障的缺失,導致騎手的基本生存需求和安全需求存在沖突的風險。根據Davis提出的相對剝削基本理論框架[19],當外賣騎手對比與其本身知識、技能等相似的傳統就業人員時,會產生被剝削感,且剝削感知越強烈,勞動意愿越低,勞動時間越短。

在當下平臺經濟快速發展的大背景下,各平臺紛紛以薪酬為杠桿,將薪酬給付與員工績效、組織利潤相結合,以期望充分發揮薪酬績效的積極激勵效果。隨著外賣騎手勞動時間的延長和工作量的提升,梯度獎勵幅度逐漸升高,騎手收入水平提高。較高的收入水平緩解了騎手對生存壓力的恐慌,因基本生活需求和安全需求不滿足而產生的剝削感知逐漸減弱,騎手勞動意愿提高,勞動時間延長。因此,梯度計酬制度一方面直接影響騎手的勞動時間,另一方面通過影響騎手的剝削感知間接影響其勞動時間。

由此提出假設H3:梯度獎勵幅度通過剝削感知影響勞動時長,即剝削感知對騎手過度勞動存在中介作用。

二、研究設計

(一)數據來源

本文所用數據來源于國家級大學生創新創業訓練計劃項目“激勵亦或剝削——平臺薪酬制度對南京市外賣騎手勞動行為的影響研究”的調查。調查時間為2022年7—12月,調查地點包括南京市6個主城區。根據外賣騎手勞動時間碎片化、工作地點靈活化的特點,問卷發放采用線上和線下外賣站點抽樣相結合的方式,具體包括向外賣騎手出示問卷二維碼和在外賣站點發放紙質問卷等方式。調查問卷的多元填寫方式在一定程度上減少了數據收集的系統誤差,保證了數據收集的可靠性和真實性。發放問卷1300份,通過篩選,剔除缺少數據值和填寫明顯有誤的樣本,共回收有效問卷1186份,問卷有效回收率為91.23%。

根據調研數據,在1186名外賣騎手中,僅16.4%平均日工作時長在8小時及以下,55.67%位于8—10小時區間內,其余在10小時以上,過度勞動狀況明顯。

(二)變量選取和度量

被解釋變量為外賣騎手的過度勞動,包含外賣騎手的勞動時長和過度勞動程度兩個維度。其中勞動時長使用平均日工作時長進行測量。對于過度勞動程度的測量,本文基于相關文獻[20]對過度勞動的定義與評定標準,以每周5日計,根據平均日勞動時長定義不同程度的過度勞動:若平均日勞動時長不足8小時則定義為無過度勞動,大于8小時不足10小時定義為輕度過度勞動,達到10小時不足12小時定義為中度過度勞動,達到12小時及以上定義為重度過度勞動,依次使用0—3表示。

解釋變量為平臺梯度計酬制度中的梯度幅度,使用梯度獎勵幅度進行測量。梯度計酬制度針對的是專送騎手與眾包騎手,兩類騎手薪酬結構無底薪,由配送費和活動獎勵構成。配送費呈階梯式變化:以南京市某外賣站點配送費計算方式為例,騎手配送單量在800單以內每單7.7元,超過800單不足1200單每單8.8元,1200單以上每單9.9元,此時梯度獎勵幅度分別為14.29%與28.57%,可分別記為15%與30%。

中介變量為騎手在勞動過程中的剝削感知,使用騎手對平臺計酬制度的剝削程度的主觀評價進行測度。平臺薪酬制度通過用戶評價主導機制控制騎手的配送時間,通過梯度計酬獎勵控制騎手配送單量,通過考核外賣站點間接控制騎手配送質量。長期處于平臺控制下的騎手被平臺占有部分剩余勞動,引發騎手產生剝削感知,進而削弱騎手的勞動意愿。

控制變量選取個體特征、人力資本、工作特征三類變量。其中,個體特征包括性別、年齡、戶籍與婚姻狀況;人力資本使用教育水平衡量;工作特征包括騎手性質與從業時間。

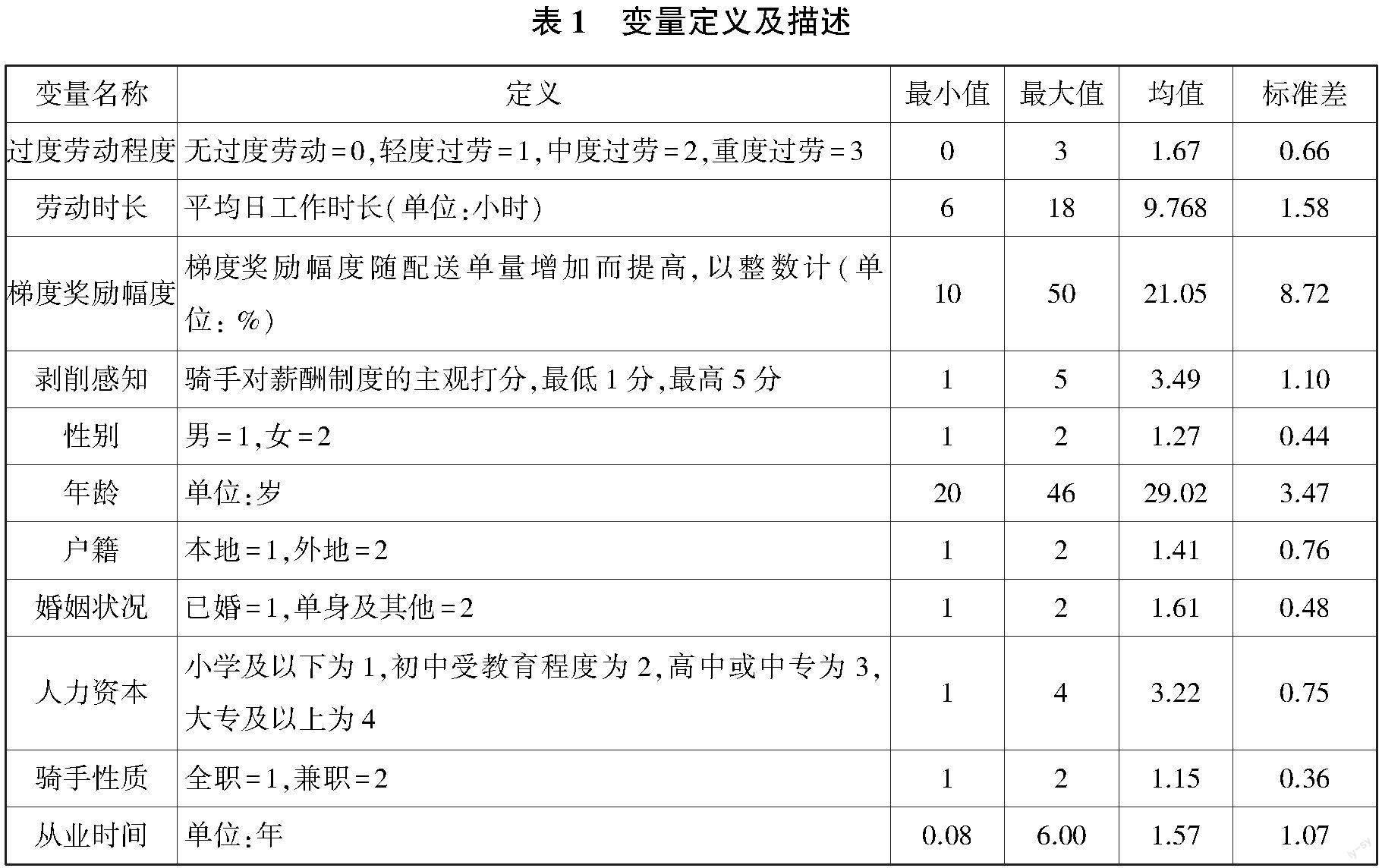

變量定義及描述如表1所示。對各變量進行多重共線性診斷,結果表明方差膨脹因子(VIF)均小于臨界值10,且平均VIF值在1左右,因此不存在嚴重的多重共線性問題,變量選取合理。

(三)模型設定

論文的實證分析部分將檢驗梯度獎勵幅度、剝削感知對騎手過度勞動程度的影響。就本研究而言,外賣騎手的過度勞動程度可以用一組有序多分類數值來描述,即多分類結果變量之間存在等級和程度的差異,是存在等級和程度差異的有序分類變量。對于外賣騎手過度勞動的諸多潛在影響因素也存在等級和程度的差異,同樣是有序分類變量。由于有序Logistic模型對于變量的正態性分布沒有要求,因此使用該模型進行基準回歸。模型如下:

首先,為了驗證假設H1,基于(1)式估計梯度獎勵幅度對過度勞動的影響。其中,Exploit代表騎手的剝削感知,Reward-range代表計酬制度中的獎勵幅度。

logit[P(Overwork) n)/(1- P(Overwork) n]= αn+α1Reward-range+α2control+ε1? ? ? ? ?(1)

其次,為了驗證假設H2,基于(2)式估計剝削感知對過度勞動的影響。其中,Exploit表示騎手的剝削感知。

logit[P(Overwork) n)/(1- P(Overwork) n]= βn+β1 Exploit +β2control+ε2? ? ? (2)

最后,為了檢驗假設H3,參考Baron和Kenny的檢驗方法[21],使用(1)式、(3)式和(4)式估計剝削感知在梯度獎勵幅度影響過度勞動中的中介作用。

logit[P(Exploit) j)/(1- P(Exploit) j]=ρj+ρ1Reward-range+ρ2control+ε3? ? ? ? ? ? (3)

logit[P(Overwork)n)/(1-P(Overwork)n]=ωn+ω1Reward-range+ω2Exploit+ω3control+ε4 (4)

三、實證分析

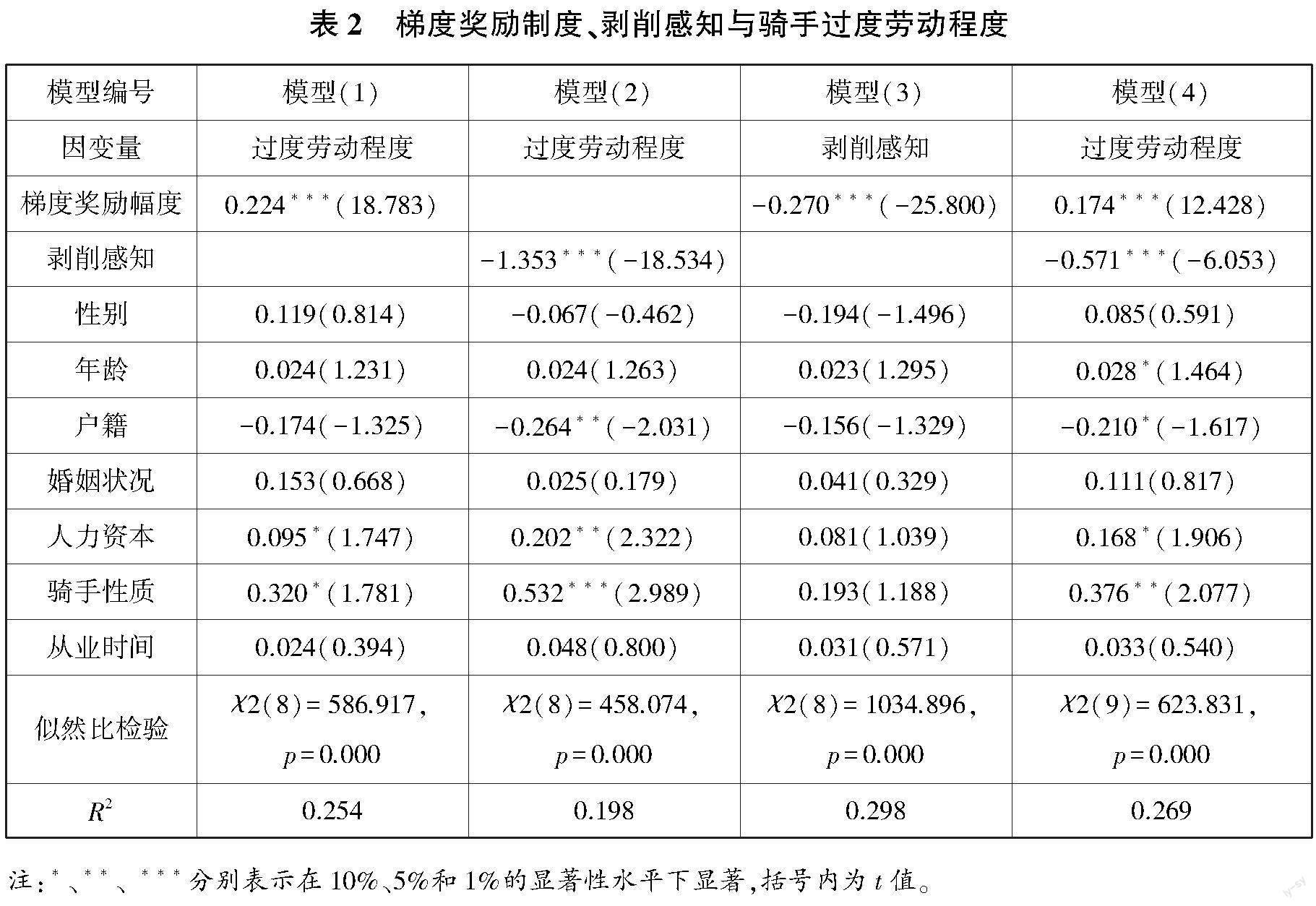

表2報告了模型(1)—模型(4)的估計結果。

總體而言,在控制了騎手的性別、年齡、戶籍、婚姻狀況、人力資本、騎手性質和從業時間等變量后,解釋變量與被解釋變量、解釋變量與中介變量、中介變量與被解釋變量間的回歸方程均具有統計顯著性,梯度獎勵幅度與剝削感知呈負相關,剝削感知與過度勞動程度也呈負相關,梯度獎勵幅度與過度勞動程度呈現正相關,三者均在1%的顯著性水平下顯著。

模型(1)報告了(1)式的估計結果。其中,梯度獎勵幅度系數為0.224,在1%的顯著性水平下顯著,說明平臺梯度計酬制度中的梯度獎勵幅度正向影響騎手的過度勞動程度,即梯度獎勵幅度越高,騎手越容易產生過度勞動狀況,證實了假設H1。

模型(2)報告了(2)式的估計結果。剝削感知系數為-1.353,在1%水平上顯著,說明騎手剝削感知負向影響騎手過度勞動程度,即騎手剝削感知越強,過度勞動程度越低,證實了假設H2。

模型(3)報告了梯度獎勵幅度與剝削感知的回歸結果。梯度獎勵幅度系數為-0.270,在1%的水平下顯著,說明平臺梯度計酬制度中的梯度獎勵幅度負向影響騎手的剝削感知,梯度獎勵幅度越高,騎手剝削感知越弱。模型(4)報告的梯度獎勵幅度、剝削感知與騎手過度勞動程度的回歸模型結果顯示,剝削感知系數顯著為負,騎手剝削感知負向影響過度勞動程度。且加入剝削感知變量后,梯度獎勵幅度對外賣騎手過度勞動程度的正向促進作用下降。根據逐步檢驗法可知存在部分中介效應,根據亞科布奇(Iacobucci) 提出的zmediation統計量檢驗法[22],剝削感知的zmediation統計量為5.89(>1.96),說明發揮了重要的中介作用,證實了假設H3。

可見,梯度獎勵幅度通過兩條路徑影響騎手的過度勞動程度。一方面,梯度獎勵幅度直接正向影響騎手的過度勞動,即梯度獎勵幅度越高,騎手的過度勞動程度越高;另一方面,通過負向影響剝削感知對過度勞動程度產生正向影響,即梯度獎勵幅度越高,騎手剝削感知越弱,勞動意愿越高,平均日勞動時長越長,過度勞動狀況越明顯。

四、穩健性檢驗

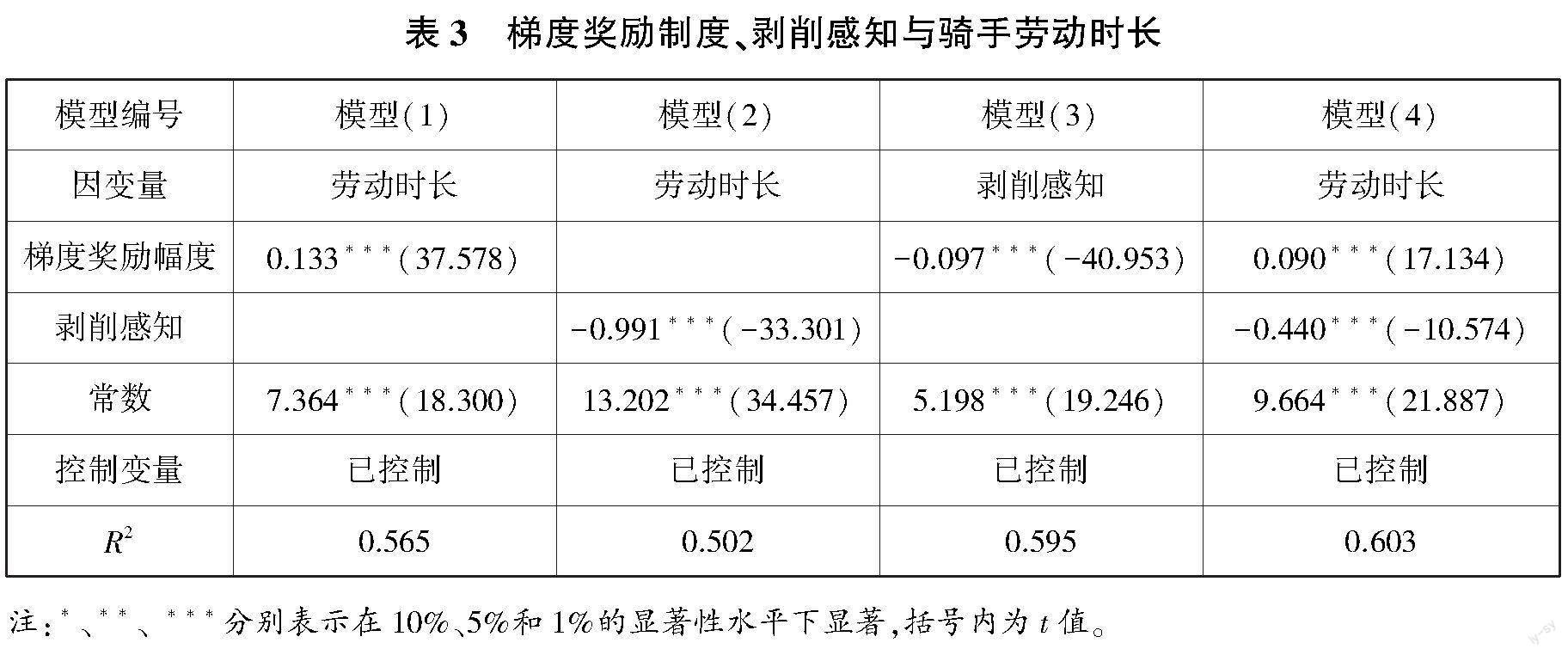

進一步使用勞動時長替代過度勞動程度進行穩健性檢驗。回歸分析結果如表3所示。

由OLS回歸可知,模型(1)的擬合優度為0.565,獎勵幅度的回歸系數值為0.133,在1%的顯著性水平下顯著,意味著梯度獎勵幅度會對騎手勞動時長產生顯著的正向影響;在騎手勞動時長關于梯度獎勵幅度與剝削感知模型中,模型對預測結果的可解釋程度為60.3%,剝削感知的回歸系數值為-0.440,在1%的顯著性水平上顯著,意味著騎手的剝削感知會對騎手勞動時長產生顯著的負向影響。加入剝削感知變量后,梯度獎勵幅度系數下降了32%(從0.133到0.090),同時由于主要變量系數均顯著,根據逐步檢驗法可知存在部分中介效應,根據Sobel檢驗法構造z統計量為10.24(p<0.01)可得中介效應顯著,且中介效應占比為32.09%。解釋變量和中介變量的顯著性與系數符號不變,并且添加中介變量剝削感知后模型對預測結果的可解釋程度提高,說明假設合理,通過穩健性檢驗。

五、結論與討論

(一)研究結論

本文從勞動控制與騎手主觀剝削感知出發,探究平臺梯度計酬制度對外賣騎手過度勞動行為的內在影響機制,分析梯度獎勵幅度對外賣騎手勞動行為決策的影響。通過構建以梯度獎勵幅度為解釋變量、剝削感知為中介變量、過度勞動程度和外賣騎手日平均工作時間為被解釋變量的有序Logistic回歸模型與OLS回歸模型,判斷各變量之間的直接作用效果和間接作用效果,驗證剝削感知中介作用的顯著性。研究結果表明:平臺梯度計酬制度中的獎勵幅度對外賣騎手的勞動供給起到激勵作用,即梯度獎勵幅度越高,外賣騎手勞動時間越長,過度勞動程度越嚴重。同時剝削感知起到部分中介作用,即梯度獎勵幅度越高,騎手剝削感知越弱,勞動意愿提升,勞動時長增加,過度勞動程度越嚴重。

外賣平臺通過梯度計酬制度從強化激勵與削弱剝削感知兩方面對外賣騎手的勞動行為進行控制。根據赫茨伯格的雙因素理論,普通的計件薪酬制度只是滿足了騎手薪資類保健因素,而梯度計酬制度則通過梯度性獎勵滿足了騎手“由于良好的工作成績而得到的獎勵”類激勵因素,提高了騎手的勞動自主性,通過將獲得提成獎勵的主動權轉移至騎手,從而降低其對平臺計酬制度的剝削感知,強化激勵因素對騎手勞動時長的正面影響效果,最終造成外賣騎手過度勞動狀況。

(二)政策啟示

近年來,外賣平臺在互聯網技術的加持下獲得了飛速發展,對從業人員的勞動時間進行適當調整已非難事。然而事實卻恰恰相反,平臺利用階梯式的計酬制度使勞動者不斷延長勞動時間,以期實現其勞動貢獻的最大化。梯度計酬制度通過提高工資率和削弱騎手剝削感知兩種方式控制外賣騎手的勞動供給,誘導騎手過度勞動。

盡管梯度計酬制度對外賣騎手產生的激勵效果是對騎手勞動價值認同的必然結果,但同時也具有忽視騎手勞動損傷、最小化平臺成本、勞動風險轉移至個體之嫌。外賣騎手在勞動過程中看似是“多勞多得”,實則是進行著常態化過度勞動,休息權、健康權、自主權等受到不同程度地損害,社會保障狀況也不容樂觀。針對騎手現存的過度勞動問題,我們從完善外賣平臺的管理制度層面提出兩條建議:

第一,對當前“按件計酬、多勞多得”的工資制度進行改革,建立保底送單量制度,提高每單配送費用;對騎手的平均日勞動時間進行一定的限制,促使平臺建立適當的勞動定額,合理規劃騎手每日每月跑單量,科學激勵騎手進行勞動。勞動定額是衡量勞動者在生產中付出勞動量和貢獻大小的尺度。建立騎手行業勞動定額,科學規定騎手日工作時間范圍能夠建立包括勞動定額、勞動定員和勞動負荷在內的標準體系,有利于科學考核騎手的勞動貢獻,準確計算騎手的勞動報酬,也有助于緩解騎手過度勞動,保障騎手在得到勞動報酬的同時也保持良好的身體條件。

第二,在建立外賣行業勞動定額、圈定騎手工作時間的基礎上,有關部門應當健全外賣騎手最低工資與支付保障制度,推動平臺建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制,并督促平臺適時制定、修改甚至公開訂單分配、定價機制、獎懲機制等關系勞動者切身利益的規則和算法。同時加強對外賣平臺的勞動保障監察,加強新就業形態數字化平臺建設與新型市場監管。

總體而言,針對新就業形態下平臺設計的過度追求利益最大化而導致的對新就業形態勞動者的無形剝削,必須要及時干預,以更為科學公正的管理模式與薪酬制度引導平臺經濟的發展,減少組織內耗和勞動者的過度勞動。勞動立法也應當以人為本,順應新的勞動就業形式與社會發展方向修訂相關立法,進一步規范新業態勞動用工權益關系與薪酬、用工管理。通過搭載健康、可持續的人力資源管理理念,營造外賣行業公平合理的有序競爭環境,提升外賣騎手的市場地位,建立平臺與騎手的和諧關系,推動平臺經濟健康發展。

參考文獻

[1]Durand J,Stewart P.Manufacturing Dissent? Burawoy in a Franco-Japanese Workshop[J]. Work, Employment and Society ,1998(12):145-159.

[2]李勝藍,江立華.新型勞動時間控制與虛假自由——外賣騎手的勞動過程研究[J].社會學研究,2020,35(6):91-112+243-244.

[3]吳靜.總體吸納:平臺資本主義剝削的新特征[J].國外理論態,2022,539(1):116-124.

[4]石建忠.過度勞動理論與實踐——國外經驗、中國現狀和研究展望[J].人口與經濟,2019,233(2):105-118.

[5]賴德勝,孟大虎,王琦.我國勞動者工作時間特征與政策選擇[J].中國勞動,2015,350(2):36-40.

[6]林原,李玉珠.心理資本、組織支持感在職業緊張與過度勞動關系中的作用[J].中國流通經濟,2021(4):116-126.

[7]胡放之.網約工勞動權益保障問題研究——基于湖北外賣騎手的調查[J].湖北社會科學,2019,394(10):56-62.

[8]郭鳳鳴. 青年和中年農民工過度勞動差異的成因分析[J].中國青年研究,2021(10):103-111.

[9]黃小莉. 北京市快遞員過勞影響因素及其產生機理研究[D].北京:北京物資學院,2019.[ZK)]

[10][ZK(#]筵佳,姜海龍.數字經濟時代剩余價值的來源及其實現分析——基于外賣騎手的分析[J].山東工會論壇,2023,29(1):38-47.

[11]侯晨亮,楊東.平臺剝削用戶數據的形態、成因及規制[J].中國特色社會主義研究,2022,168(Z1):76-83.

[12]黃再勝.算法控制、“自我剝削”與數字勞動的時空修復——數字資本主義勞動過程的LPT研究[J].教學與研究,2022,529(11):97-112.

[13]涂偉. 新就業形態下勞動權益保護的主要國際趨勢及對我國勞動立法改革的啟示[J].中國勞動,2021(1):64-74.

[14]劉蕾. 平臺經濟模式及監管難點與創新監管對策[J]. 技術經濟與管理研究,2021(4):28-31.

[15][JP2]劉剛. 人工智能創新應用與平臺經濟的新發展[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),2021,50(3):84-93.

[16]涂永前.零工群體勞動權益保護研究:域外實踐及我國的應對[J].政法論叢,2021(2):64-76.

[17]孟飛,程榕.如何理解數字勞動、數字剝削、數字資本?——當代數字資本主義的馬克思主義政治經濟學批判[J].教學與研究,2021,507(1):67-80.

[18]封進.勞動關系變化、勞動者需求與社會保險制度改革[J].社會保障評論,2022,6(5):66-78.

[19]Davis J A. A Formal Interpretation of the Theory of Relative Deprivation, Sociometry, 1959,22(4), 280-296.

[20]楊術,黃怡丹,趙昕東.保險享有能緩解農民工過度勞動嗎?[J].浙江學刊,2022(3):144-150.

[21][JP3]Baron R M.Kenny D A. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986,51(6):1172-1182.

[22]Iacobucci D.Mediation Analysis and Categorical Variables: The Final Frontier[J]. Journal of Consumer Psychology,2012,22(4):582-594.

Platform Gradient Pay System and Excessive labor Behavior of Take-out Riders: A Test Based on the Perceived Mediating Effect of Exploitation

Abstract:The rapid development of the platform economy has given birth to a new form of employment, namely the take-out riders, who are influenced by the platforms remuneration system and reward-punishment mechanism, leading to issues of overwork. Based on the data of 1186 food delivery riders in Nanjing, the article investigates the influence mechanism of the platforms graded reward system on the overwork behavior of take-out riders and explores the mediating role of riders perception of exploitation. The empirical analysis reveals that the magnitude of graded rewards directly and positively affects the level of overwork among delivery riders. Moreover, it indirectly influences overwork through its negative impact on perceived exploitation, indicating that higher graded rewards lead to weaker perceived exploitation and more marked overwork among the riders. It is recommended to establish labor quotas for the food delivery industry and strengthen labor supervision by platforms to safeguard the? labor rights of take-out riders, regulate the platform economy environment, and promote the healthy development of emerging economic forms.

Key words:excessive labor; graded pay system; take-out riders; perception of exploitation