初沉出水與消化液優化配比培養小球藻的研究

孫慧娣, 楊廷浩, 韓習習, 劉長青, 趙方超, *

(1. 青島理工大學 環境與市政工程學院, 山東 青島 266520; 2. 上海市政工程設計研究總院 (集團)有限公司, 上海 200092)

0 引 言

當前水資源短缺、水污染以及傳統化石燃料污染等環境問題,給我國經濟社會可持續發展帶來了嚴峻挑戰。因此,研究高效節能的污水處理技術、開發可持續能源成為當今社會亟需解決的問題[1]。傳統城市污水處理工藝技術成熟,但存在處理過程中產生大量剩余污泥難以處置、碳水化合物最終降解為CO2、氮磷去除不達標以及浪費污水中潛在營養物質等問題[2]。與傳統污水處理工藝相比,微藻凈化污水技術具有容量大、成本低、有效減少富營養化等優點,是一種極具潛力的二級、三級污水處理方式[3-4]。污水資源化培養微藻技術是一項非常有前景的廢水資源化處理技術。通過微藻自養或混養生長,將廢水中污染物同化吸收,并轉化為油脂等可資源化產物,凈化廢水收獲生物質原料的同時有助于“碳中和、碳達峰”目標的實現[5-6]。生物質原料具有可再生性和無毒性[7-8],可以緩解化石燃料引起的全球變暖,已廣泛應用于商業領域[9-11]。

為了進一步探究微藻資源化最佳培養條件,利用污水處理廠初沉池出水與污泥消化液混合的污水培養蛋白核小球藻,研究小球藻在不同比例污水中的生長率和油脂含量變化以及小球藻對不同比例污水中氮、磷和有機物的去除情況。

1 試驗材料與方法

1.1 微藻培養

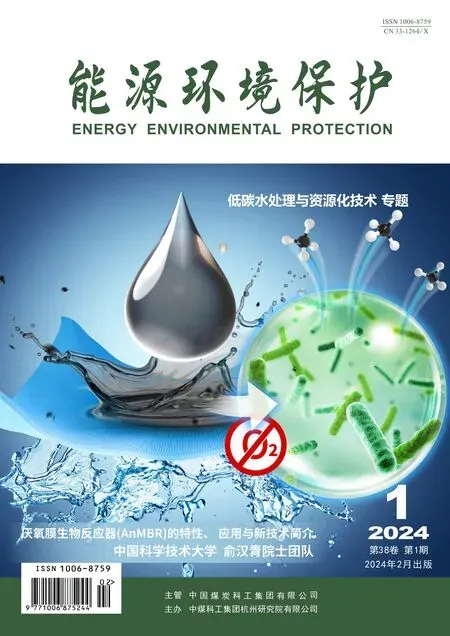

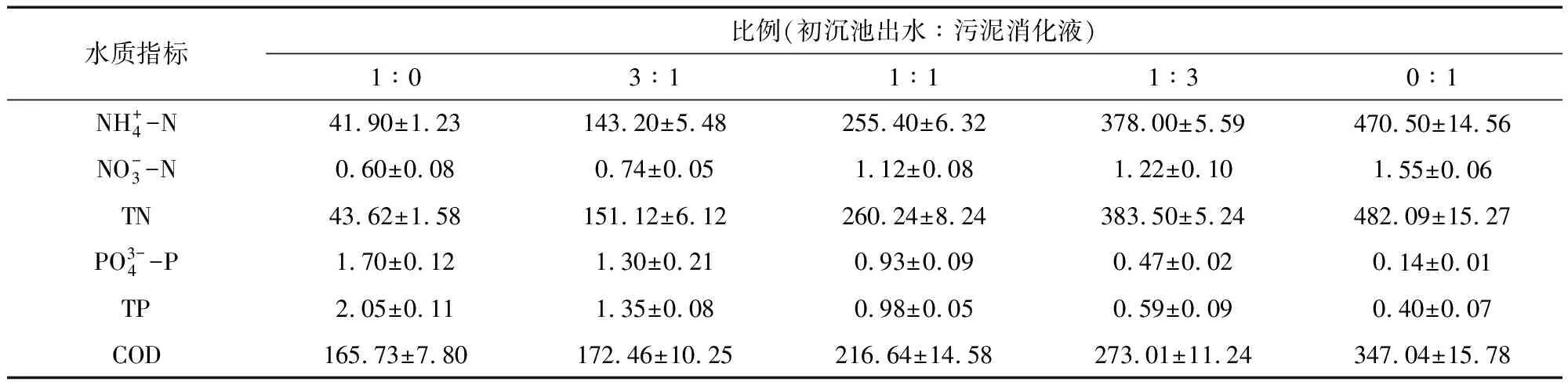

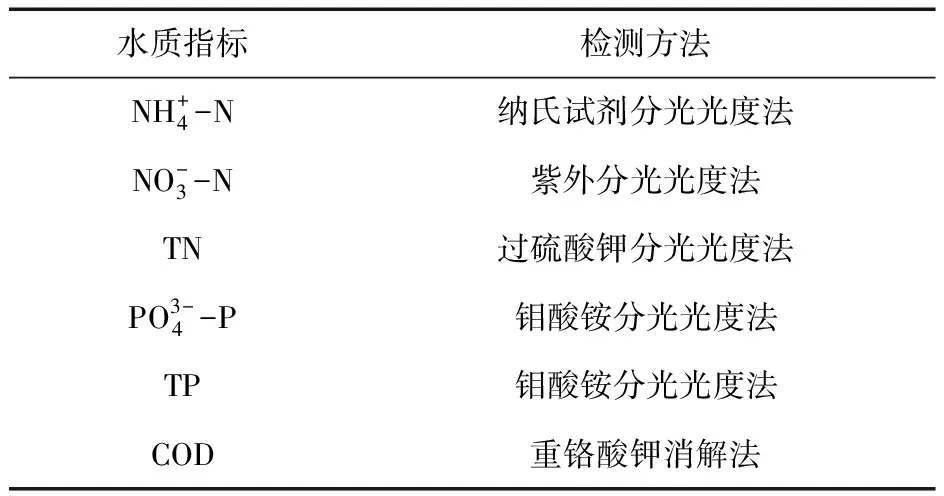

本研究所用藻株為蛋白核小球藻(Chlorellapyrenoidosa),該藻種購自中國科學院水生生物研究所淡水藻種庫。采用青島市某污水處理廠初沉池出水與污泥消化液不同比例(初沉池出水∶污泥消化液=1∶0、3∶1、1∶1、1∶3、0∶1)混合的污水培養蛋白核小球藻,污水水質指標見表1。為防止雜菌污染,接種前的污水需在121 ℃下高壓滅菌30 min。滅菌后的污水冷卻至室溫,在超凈工作臺上完成接種。接種時選用處于指數生長期的小球藻作為藻種,按照10%的接種比接種至玻璃錐形瓶中,同一條件下均設3個平行樣。接種后將錐形瓶放于光照培養箱中,溫度設為30 ℃,光照時間和無光照時間分別為14 h和10 h,光照強度為127 μmol/(m2·s)。為防止微藻沉淀,每天搖晃錐形瓶4次。

表1 不同比例污水水質指標

1.2 小球藻濃度和油脂含量測定

(1)小球藻濃度測定

小球藻濃度測定采用OD680法。取一定量的藻溶液稀釋成不同倍數,分別測定其在680 nm下的吸光度并計算其相應干重,建立吸光度和藻細胞干重之間的標準曲線,利用標準曲線計算所測小球藻濃度。

(2)小球藻油脂含量測定

取適量藻液于離心管中,以8 000 r/min離心2 min,棄去上清液,使用去離子水沖洗藻泥并離心,反復幾次直至藻泥處于無菌狀態。將處理好的藻泥置于真空冷凍干燥機中冷凍干燥24 h,冷凍干燥后的藻泥于研缽中研磨至粉末狀。稱取藻粉(M1,g)至玻璃管中,加入體積比為2∶1的氯仿-甲醇混合液3 mL,混勻后放入避光搖床中,以120 r/min的速度震蕩12 h。取出玻璃管,以8 000 r/min離心1 min,棄去上清液;向剩余藻渣中加入氯仿-甲醇混合液(V1∶V2=2∶1)1.5 mL,水浴超聲(功率為500 W,超聲2 s停4 s)15 min;將超聲后的樣品在8 000 r/min下離心5 min,棄去上清液。向玻璃管中加入1.5 mL甲醇,2.7 mL濃度為0.9%的NaCl溶液,使氯仿∶甲醇∶水=1∶1∶0.9,靜置2 h分層。分離氯仿層(底層)至已知重量的玻璃管2(M2,g)內,60 ℃氮吹1 h,然后置于烘箱,60 ℃干燥12 h。冷卻至室溫,稱取玻璃管2的重量(M3,g),藻細胞油脂含量計算公式如下所示:

藻細胞油脂含量=(M3-M2)/M1×100%

(1)

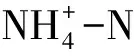

1.3 水質指標測定

1.4 數據分析

每組設3個平行組,實驗數據用平均值±標準差(n=3)表示,用Origin 2021和SPSS 27.0對所得數據進行作圖和數據處理。

表2 常規水質指標檢測方法

2 試驗結果與討論

2.1 不同比例污水中小球藻生長及油脂積累情況

圖1 小球藻在5種不同比例污水中的生長曲線Fig. 1 The growth of C. pyrenoidosa with time in five different proportions of sewage

圖2 小球藻在5種不同比例污水中的油脂率變化Fig. 2 Variations of oil percentage of C. pyrenoidosa with time in five different proportions of sewage

2.2 小球藻對不同比例污水的氮、磷以及COD的處理效果

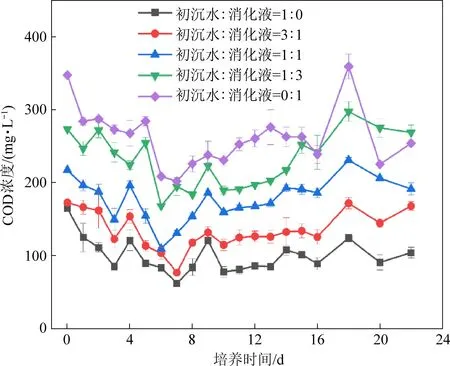

2.2.1 小球藻對不同比例污水氮的處理效果

圖3 5種不同比例污水氮的濃度變化Fig. 3 Variations of nitrogen concentration with time in five different proportions of sewage

2.2.2 小球藻對不同比例污水氮的去除動力學研究

圖4 準一級反應動力學參數擬合曲線Fig. 4 Fitting curve of quasi-first-order reaction kinetic equation

圖5 準二級反應動力學參數擬合曲線Fig. 5 Fitting curve of quasi-second-order reaction kinetic equation

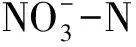

2.2.3 小球藻對不同比例污水磷的處理效果

圖6 5種不同比例污水磷的濃度變化Fig. 6 Variations of phosphorus concentration with time in five different proportions of sewage

2.2.4 小球藻對不同比例污水COD的處理效果

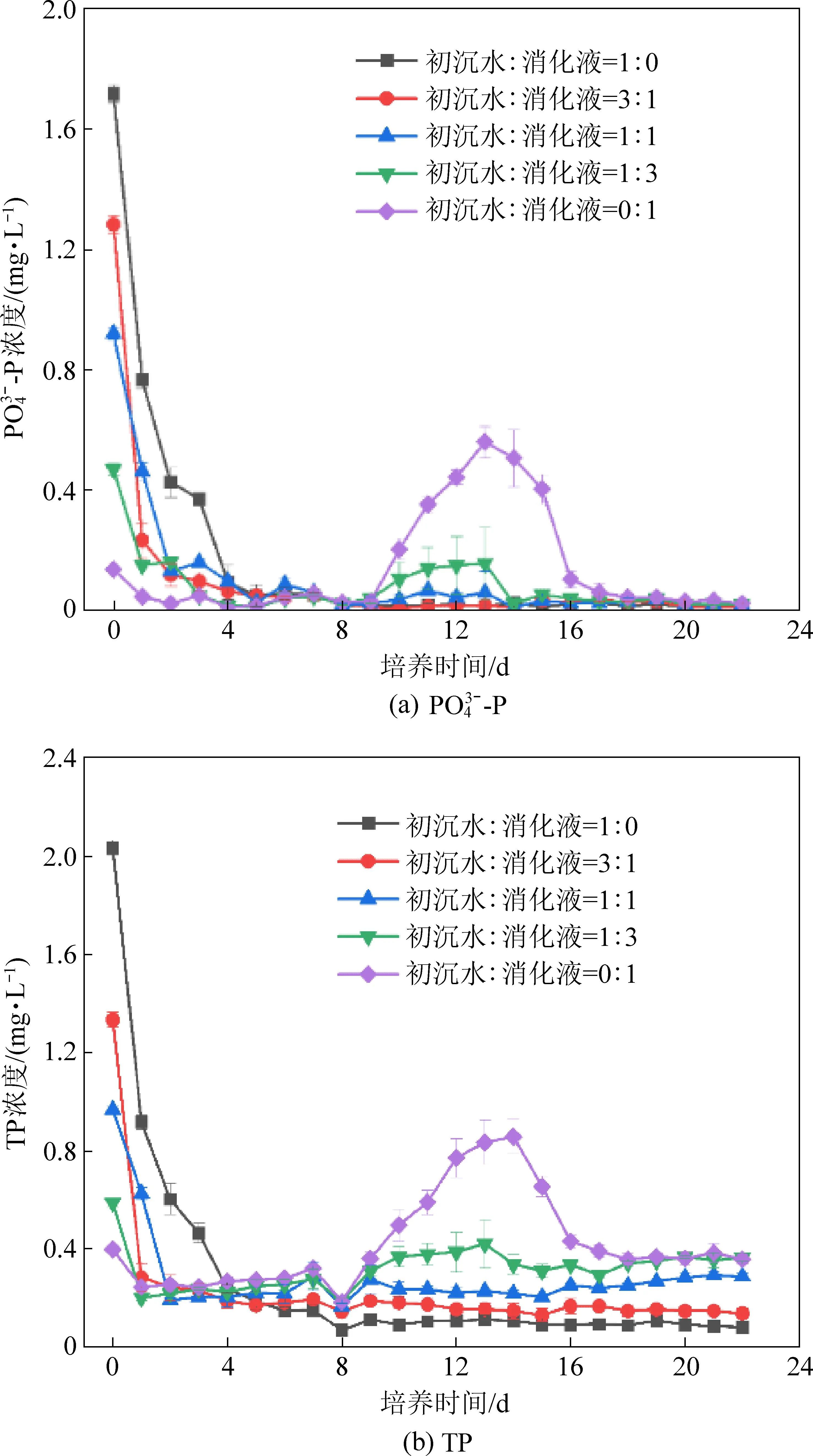

初沉池出水與污泥消化液5種不同比例混合污水中COD濃度變化如圖7所示。比例為1∶0、3∶1、1∶1、1∶3和0∶1的污水初始COD濃度分別為165.73、174.46、217.85、273.01和347.04 mg/L。培養6 d后,比例為1∶1和1∶3的系統COD濃度降至最低,分別為109.79和168.20 mg/L;培養7 d后,比例為1∶0、3∶1和0∶1的系統COD濃度降至最低,依次為62.38、77.79和201.45 mg/L。整個培養過程中污水COD的最高去除率分別為62.36%(1∶0)、55.41%(3∶1)、49.60%(1∶1)、38.39%(1∶3)和41.95%(0∶1)。統計分析表明,初沉池出水與污泥消化液5種不同比例混合的系統COD去除率具有顯著差異。由圖7可知,小球藻對5種比例污水COD的去除效果均不佳。5種比例系統COD濃度僅在培養初期有所下降,之后一直呈波動式上升趨勢。培養初期COD濃度下降是因為微藻可利用污水中有機碳源進行生長繁殖,有機物質可以直接作為必需的有機養分或輔助生長因子發揮作用。在有機底物不可用的情況下,小球藻進行自養生長,以CO2為碳源將乙醇酸等小分子有機物作為光合作用的產物排泄到環境中,導致系統COD濃度升高。再加上培養過程中胞外有機物分泌以及培養后期藻細胞裂解、死亡釋放的胞內聚合物,使系統COD濃度進一步升高。

圖7 5種不同比例污水COD的濃度變化Fig. 7 Variations of COD concentration with time in five different proportions of sewage

3 結 論