國家干預與政商互信: 20世紀30年代糧食運銷中的合作與博弈

葉寧 謝何源

摘要:從1932年7、8月份開始,我國糧食價格持續下跌,農業經濟陷入危機。南京國民政府由此加強了對經濟的干預,特別是對糧食運銷的管理和控制。民族資產階級也希望通過國家干預使農業經濟走向復蘇,開始尋求與政府的合作。在政府貸購美麥的問題上,很多商界人士本來是反對的,但是由于看到政府表現出的合作姿態,他們的態度開始松動,希望參與到政府的經濟行動中去。但事情的發展卻讓他們感到失望——政商之間缺乏相互監督和共同議事的有效機制,政府并不信任民族資產階級,反而想乘機奪取糧食運銷的控制權。這種現象在“糧食運銷局”和“農本局”成立過程中表現得非常明顯。由此可見,在南京國民政府與資產階級的合作或博弈中,政商互信并沒有真正建立起來。由于缺乏政商互信,應對經濟危機的種種措施也就難以發揮相應的作用。

關鍵詞:經濟危機;政商關系;糧食運銷;合作與博弈

基金項目:四川王右木研究中心項目“王右木生活時期四川儲糧所有制結構研究”(18sd3160)

中圖分類號:F129 文獻標識碼:A 文章編號:1003-854X(2024)02-0099-08

民族資產階級(下文簡稱“資產階級”)在近代中國是一個比較特殊的階級,他們在與政府打交道的時候往往體現出兩面性。這使得民國時期的政商關系充滿了復雜性,雙方有時表現出合作(即使是被迫合作)的姿態,而有時又存在著激烈的矛盾、沖突和博弈,這在當前的學術研究中已經較為清晰地展示出來。這種既合作又猜忌的關系在20世紀30年代表現得尤為明顯,南京國民政府在政治上拉攏資產階級,希望其提供資金支持,但是資產階級卻又沒有獲得相應的政治權益,“南京政府控制了商業和銀行,掌握了銀行業務,篡奪了私營工商業的領導權”。這樣的情況就容易帶來一些困惑,即資產階級與政府之間的關系為何如此變化多端?本文試圖從經濟環境的變化和政商之間互信機制的缺乏來解開這樣的困惑。

20世紀30年代的世界經濟危機使資本家們面臨著投資困境,國家對經濟的干預在一定程度上能解決其困難,所以資產階級在此時密切謀求與政府的經濟合作,對于政府的財政擴張表現出諒解和支持。但是另一方面,在干預經濟的過程之中,政府的職能卻在不斷擴張,原本由資產階級控制和經營的領域被國有化,資產階級擔心自己的利益受損,便在這些領域與政府展開了博弈。

筆者收集了一些20世紀30年代當時的人們對于糧食運銷的報道和評論,試圖以此來觀察在經濟危機到來時南京國民政府對糧食運銷的干預,以及資產階級的反應。因為當時我國是農業國,糧食是一種很重要的商品,具有較強的代表性,因此觀察糧食運銷在20世紀30年代的變化,有助于我們理解南京國民政府與資產階級之間的關系變化,認識到政商互信在國家干預經濟過程中的復雜性和重要性。

一、經濟危機中的政商合作

1932年七、八月份,我國各地的米價開始下跌,而在上年同期米價還處于上漲的階段。而且1931年長江中下游的主要產糧地區遭遇了比較嚴重的水災,糧食普遍減產,此時期米價的下跌不僅顯得比較意外,而且下跌的幅度較大、持續的時間較長。糧價下跌自然導致種糧農戶收入降低,甚至出現虧本的情況。“江蘇農家米每石的成本多在十元以上,但目前的市價每石僅售六七元”,農民種糧越多,虧本反而越大,進而造成農村經濟破產。甚至有官方人士認為當時已經到了“農村十室九空,流亡載道,良者舉失其所,而莠者轉多出路,以致廉恥道喪,生資破產,民族岌岌不可終日”的凄慘地步。

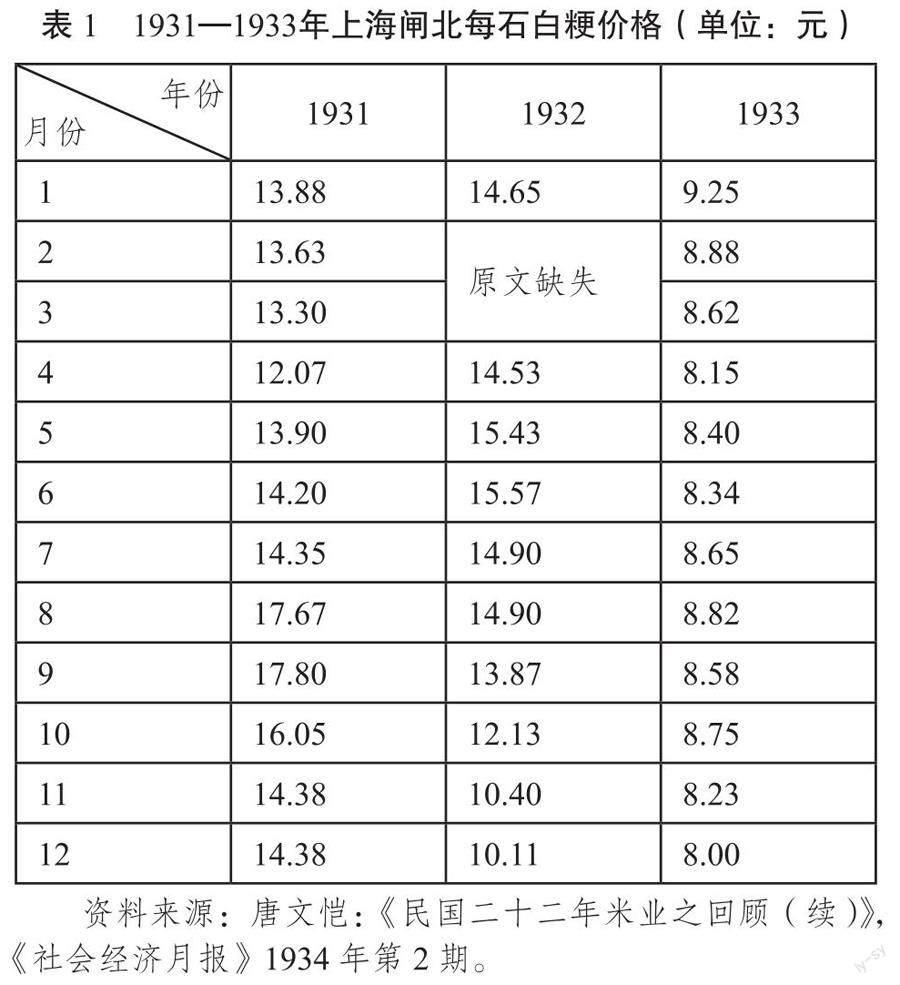

葉圣陶所著《多收了三五斗》描述了民國時期農民被迫低價糶米的窘境。從文中出現“去年是水災,收成不好,虧本。今年算是好年時,收成好,還是虧本”等語句,以及標注“1933年7月1日發表”的情況來看,這篇短文應該就是針對1932年之后的農村經濟破產而寫。社會經濟調查所主辦的《社會經濟月報》1934年2月刊發了其所長唐文愷回顧民國時期米業發展的文章,其中就記錄了1931年至1933年上海閘北每石白粳價格變動的情況(見表一)。其數據反映出從1932年7月開始,上海閘北的粳米價格便萎靡不振,盡管期間略有反復,但主要還是以下跌為主,1933年9月的價格竟然還不到1931年9月的一半。而且更讓人擔心的是,米價下跌還有延續的趨勢。直到1934年的2月,“米業情形,不但并未轉佳,抑且變本加厲,而有每況愈下之勢”。

《多收了三五斗》主要強調的是農民如何受到資本家(米行)的剝削,但是米價不景氣,不僅只是減少農民的收入,資產階級的利益也會受到影響,他們對于農業危機的認識更加深刻。1931年11月,戴藹廬在《銀行周報》上發文稱,“近年國家多故,所謂實業者進步極遲”,“社會上虛業是競,所有現實資本完全化為證券。茍此證券而足以代表產業者,尤可說也。乃非為產業而為金融資本,則徒然為社會上奢侈之誘惑,于國民經濟未嘗有所補益也”。當時“世界(指發達資本主義國家—筆者注)苦物價之低,以產業發達之故,而重受打擊也,乃我國則反是,每苦物價之高”。這是一個非常糟糕的情況——因為之前我國的資本集中于金融投機,實業卻發展緩慢,所以我國的生產力較低,生產成本較高,物價也相對較高,導致我國成為發達資本主義國家傾銷廉價商品的理想目標。而1930年代初,世界經濟危機爆發,西方國家的“過剩商品”更是向我國大量輸出,1932年糧價下跌其實就是大量進口廉價糧食所致。

當時中國還是一個傳統農業國家,農業對國民經濟有著極其重要的影響,“中國經濟之危機確可以說是農業經濟之危機”,“然而現在國內之情形如何?連年饑荒、慘劇時聞,是以不得不向外求給,大批食糧進口,近年來較前為尤甚,幾無年不是入超,國際貿易上趨極不良之地位”。經濟已經出現了危機,資本沒有流向農業生產環節以提升效率,反而是轉向海外進口他國糧食,這與當時國內糟糕的農業市場密不可分。“查我國食糧,中央政府素無一貫之政策,大都此疆彼界,省自為政,以故民食之流通,頗受極大之阻礙,加以捐稅頗重,國內各地流通之米糧,其所負擔之捐稅,往往超過洋米”。所以在資本聚集的沿海城市,商戶與其費盡周折向國內的農戶購糧,還不如直接購買國外的便宜糧食。“按我國米麥本可足用,一誤于水利之不修,二誤于通輸之不便,三誤于內戰之頻作,四誤于捐稅之苛重。至產米之區,谷賤而不能銷,缺米之區,輸外米以充食”。這些因素的疊加造成了農業經濟的進一步惡化。

上述言論都來自于當時的商業報刊,它們把當時的經濟危機歸因于國外廉價糧食的傾銷和國內糧食調劑的缺失,國民政府方面也不得不對此做出回應。1932年12月,內政部召開第二次全國內政會議,專門討論糧食管理事項。“取締苛捐雜稅”“抽收累進之進口稅”“籌設倉庫統制農工業之出品”“核減鐵路運費、修筑道路、便利米谷運輸等事”被各省代表在議案中反復提及。次年2月,內政部“依照此次內政會議決議案,將本部所提確定糧食管理政策并改進民事行政政策案內之《糧食管理法草案》”呈請行政院鑒核。《糧食管理法草案》是一部系統的糧食管理行政法規,規定“中央設立糧食管理署,直隸于實業部”,“全國各主要糧食產銷地方得次第劃為糧食管理區”,“不以省市行政區域為單位,但在糧食管理區未劃定以前,各省市得設立糧食管理委員會”,表現出政府加強糧食管理的強烈意愿。與此同時,《銀行周報》不僅對內政部擬定的糧食管理方案一事進行了報道,而且還提到宋子文等人“提議流通米麥”,“擬請交由政府通令各省一律開放米麥禁令”,“其抽收米麥捐費份,并應通令徹底取消”。商界對政府決策的關心與期待顯而易見。

1933年4月,國民政府設立農村復興委員會,“隸屬于行政院,由院長兼任委員長,各部長及各委員會委員長為當然委員”,“除當然委員外并由院長聘任工商界人士若干為委員”,并于五月五日在京召開第一次大會。從出席會議的名單來看,既包括甘乃光、顧孟余等政府要員,也包括榮宗敬、虞洽卿等商界名流,還包括馬寅初、陶孟和等經濟學家。當時的行政院院長汪精衛還特別強調農村復興委員會的組織問題,要求委員們“討論如何分組去調查、去研究、去改良”,“使人民有組織,有力量,能夠來監督政府督促政府去實行本會所決定的計劃”。由此可見,國民政府當時也在展示與商界合作的姿態,讓他們參與到政府的治理中來。圍繞農村經濟危機,政商之間似乎已經開啟了對話的模式,無疑將增加當時國人重振農村經濟的信心。但就在此時,一個消息的傳來,不僅讓這種信心受到了嚴重打擊,也使農村經濟雪上加霜。

二、商界對政府貸購美麥的態度

1933年6月,報刊上陸續出現了中美棉麥借款成立的消息。美國方面“以五千萬美元之款貸于中國政府”,“其五分之四用以購棉,五分之一用以購麥及面粉”,按時價計算,中國可以“消納美麥一千二百五十萬英斛左右”。在米價如此低落,農村經濟面臨崩潰的情況下,政府還進口大量小麥,無疑將對本國的糧食市場形成進一步沖擊,愛國經濟學者崔敬伯認為,政府“一方高唱復興農村,同時賒購大宗棉麥,此乃絕大的矛盾現象”。行政院長汪精衛曾在農村復興委員會成立大會上說,我國“自通商以來,生貨出口,熟貨進口,誠為一大漏卮。然至今日,則生貨亦要藉外國輸入了。中國向來的主要產物,如米麥棉花等,到現在是每年大量地由外國運來。有了這種競爭和壓迫,中國的農村便日漸趨于衰落”。但是僅過了一個月,他似乎就忘記了自己曾說過的話,在棉麥借款簽訂后,他又轉而辯護說:“此次棉麥借款,以內容論,現在吾國棉麥兩項,每年均由外國大宗輸入,尤以美國為大宗”,“故此次棉麥借款,絕不致發生使吾國農產物因而停滯之影響”。

汪精衛的言論很快引來了批評的聲音。孫懷仁在《申報月刊》發文責問國民政府,如果“這次中美棉麥借款的原因,是因為中國需要棉麥,同時因為中美兩受其益”,“那末中國較急于棉麥的需要品更不知凡幾,為什么不借入生產道具的農工業機器,而要先借入自己能生產的棉麥呢”?“一千萬美金小麥的進口,不僅無益于任何一方,而其危害于農村,確實無疑的了”。一向親國民黨的《時代公論》也刊登了董時進批評棉麥借款的文章:“今年大致又為大豐年”,“除非今后發生意外之重大災害,必不致于歉收。似此情形,遽謂中國今年需要棉麥幾何,豈非武斷”?而且“貨物之輸出入,系由商家經手,非由政府包辦,政府雖已借入所需之足額,私人買賣豈能絕對禁止”,“其結果外國棉麥之入口必將超過應入口之數量,而不得不貶價競售”。

到了我國小麥收獲之時,國內果然出現了麥產滯銷的現象。據綏遠民政廳廳長馮曦向實業部電稱,該省小麥去年就已經“輸出維艱,到處囤積,無所銷售,演成谷賤傷農,瀕于破產”,“本年新糧又復登場,血汗辛勞竟無所得,農民已無經濟來源,商市更受影響”。由鐵道、財政、實業三部,南京市政府及農村復興委員會聯合提交的《調查國內產麥滯銷情形報告》中提到小麥價格“計本年七八兩月期內,比去年跌落約四分之一”,“各地麥產大致豐多于欠,產量增加而同時銷路并未增加,且反形減少”。同時也承認“洋麥及面粉在各大口岸傾銷,且價格頗為低廉”,“按海關貿易統計,本年一月至七月,小麥進口數量已達一千六百余萬擔,而去年同時期,小麥進口數量則為一千一百余萬擔,今年比去年增加約百分之四十五”。雖然上述報告沒有承認美麥對國內市場的沖擊,但也提到“關于美國棉麥借款,有時各地商人及宣傳者過甚其辭,或以訛傳訛,有謂美國小麥已起運到滬者,甚至有傳美麥中有一部分系面粉者,故面粉廠頗有戒心減少出品,而麥之銷路益滯”。

讓人感到比較意外的是,金融界喉舌《銀行周報》和《錢業月報》在借貸美麥前后態度的變化。1932年“外電傳來美麥有貸華之議,而實業部前部長孔祥熙有在美商貸麥棉之說”,這兩家媒體都曾刊文對此進行批評,認為“由于外來糧食之掠奪,在今日情狀,洋米之充斥市場,方將防制之而不暇,奈何復為美麥借款”。況且“拿美麥和加關稅兩項來比較”,“后者比前者要好得多”,“加五谷進口稅,不但可以保護農民,并且是解決財政困難的一個方法”。但是1933年棉麥借款成立之后,兩家媒體的報道和評論卻都比較克制。《銀行周報》刊發了著名學者馬寅初討論棉麥借款之文,指出“借款于我國有利與否,全在用途如何”,“故此款之應借不成問題,成問題者在于運用方面”。至于征收洋米進口稅問題,彼時則又刊登了批評性的論文,指出“國米太賤時,固當稅洋米以資保護;但農產歉收,國米太貴之年,仍當取消洋米稅,以維民食”,而“米價至若干元,方始取消洋米稅?又米之種類甚多,究以何種米價為標準?同一種米,各地之價又各不同,究以何地之價為標準”?這體現了在中國政治并不統一,經濟發展極不平衡的情況下,征收糧食進口稅的困難。《錢業月報》的態度也大致相同,一年前還在指責借美麥的王渭耕(楚聲)居然表揚了簽訂棉麥借款的財政部部長宋子文,稱其是“改造我國經濟狀況與徹底抗日之宋部長”,并引用日本媒體之言,“宋氏依然有借歐美之力牽制日本,與日本抗爭之意”,論證宋子文是“敵國之仇,我國之賢也”。而且也表示宋子文赴美達成的幾項協議(棉麥借款是其中之一)究竟對我國產生怎樣的影響,“端在我政府之如何運用以為斷”,“如能善于運用,則我國農村之將來與建設之前途必有光明璀璨之果”。

商業界態度的轉變與政府對棉麥借款的承諾有很大關系:一是“本借款設立管理委員會負保管支配監督之責”;二是“本借款收入全部用途,限于左列生產事業(創辦及發展基本工業、復興農村經濟、興辦水利、發展最要交通事業),不得移充任何對內用兵,或其他消費之用”。管理委員會由兩部分人組成,“政府代表五人,以五院長充之”,“由農工商各界分推代表六人”,借款必須由管理委員會“依立法程序確定分配成數”。外界對于政府的財政困窘非常清楚,在1933年中央的總概算中,“歲入680419589元(原文有誤,歲入應為680415589元—筆者注),歲出828921964元,兩抵不敷148506375元”,而“黨務、國務、內務、外交、財政、教育、司法、實業、交通、蒙藏、建設、補助、撫恤各費均有減少”,而軍務費經常總數“較(民國)二十一年度列數有加”,債務費“亦較上年度為巨”,軍債兩項開支“與歲入總額數幾相埒。故雖其余各項有相當削減,仍無法使收支平衡”。所以在得到政府保證將借款全部用于生產事業并且讓他們參與管理后,商業界不再指責政府借美國棉麥,而是要求政府恰當使用借款,并“趕快確定這款項的應用計劃”。

當時還有一個現象,《銀行周報》與《錢業月報》熱衷于討論“統制經濟”的問題,出現了多篇與此相關的文章。所謂統制經濟,就“是以中央意志為主體,無論國家全體經濟機構的各部分或其微小的一部分之自由,換句話,無論生產及消費之任何之自由,都應該服從中央意志,由中央統制機關,指揮統制”。換句話說,就是國家對經濟進行強力的干預。而商界對中央政府的統制表現出如此關心,表明他們認為這種統制與自己關系重大,并希望政府能夠顧及自己的利益。就像吳德培所說,“統制經濟者乃一國政府與實業團體協力同心,以一定之目的,整理限制,并改良全國經濟事項之謂也”。然而,如果政商的利益發生了矛盾,雙方是很難“協力同心”的,友好的關系也將受到考驗。

三、政商圍繞糧食經營權的博弈

蔣介石為解決農村經濟危機提出了三個新辦法,“一則在酌劑各省糧食之盈虧,杜絕洋米之傾銷,二則在預儲半年之積糧,以備荒欠之不足,三則在活動農村之金融,以平準糧價之慘落”。他召集贛湘鄂豫皖浙蘇滬粵等省市政府,“各派一熟悉農村情形,并于倉庫制度及糧食管理素有研究之代表一人”,“來贛集合,以便共同討論”,這就是著名的八省糧食會議。

1933年10月,八省糧食會議在南昌開幕,來自上海的代表顧聲一在會議上提出建立一個產銷合作機關,得到了大多數代表的支持。于是各代表在11月又聚集上海,召開八省糧食產銷合作會議,以籌備糧食產銷機關。會上確定其名稱為“中國糧食運銷局”,“以設置堆棧,營銷糧食為營業,以救濟農村,調節糧價,便宜運銷為宗旨”。

早就有人提出用金融資本儲積糧食,以解決糧價低落的問題。在當時的農村,農民因為農產品價格低賤,入不敷出,其“各種支出,均系高利借來,更形困苦,故農村方面之經濟狀況實為一種顯著之貧血病”。而“吾國銀行對于存款之息率向較歐美各國銀行為高”,“收入許多存款”,“事實上不得不求出路”,金融界“實犯一種膨脹病”。“茍銀行界能移其膨脹之資,作收買賤谷之用”,“其利益亦不弱,其前途亦穩當”。馬寅初也認為棉麥借款既然“幾有非辦不可之勢”,卻又“值此國中大熟谷賤傷農之時”,主張乘機“恢復三倉制,辦理平糶”,其“三倉”即指古代的常平倉、義倉和社倉。雖然現在糧食過剩,但是“吾國交通不便,轉運需時,災荒稍重,即有巨款,一時亦無從采辦(大批糧食),故有設倉之必要”。而且如果能將大批糧食收歸入倉,也可以調節糧食供求,提高糧價,減輕農民損失。“我國目前之狀況亦應如此,但國家既無此巨款,銀行則不敢貿然為此,所以農村困難”。從表面上看,各方在這個問題上有非常一致的利益,合作的基礎似乎非常牢固。

糧食運銷局本來“確定商股一百萬,由各省市政府及米商籌認,其余一百萬元流動資金由中央撥給,業務以官督商辦性質”。然而后來卻只有贛鄂皖滬等省市繳納股款,“實數為三十五萬元,其他各省屢經催促,均未匯繳”,而且這三十五萬元股款中,還有“二十萬元系由省市政府籌撥”,米商基本上就沒交多少錢。作為籌辦者的顧聲一只好赴江西向蔣介石請示辦法,最后“決定歸由官辦,各省已繳納之商股退還,純粹由政府經營”。既然糧食運銷局的設立對各方都有好處,大家就應該通力合作,盡快籌辦,但最后卻出現了其他各省拖欠股款的現象,頗讓人感到意外。實際上只要看看各方所承擔的股款,就不難想象其中的原因:中央撥一百萬,各省市政府與米商共籌另外一百萬——中央政府毫無疑問成為當之無愧的大股東,其余各方均不能與之抗衡。糧食運銷無疑將產生巨大利益,各方勢力必然為其展開爭奪。政商之間的矛盾也開始顯現出來,《農村復興委員會會報》的兩則信息就能反映出雙方的利益斗爭。

1934年夏季,由于天旱不雨,上海米價又開始上漲,而糧食運銷局的成立仍然遙遙無期,時人抱怨道:“去年八省糧食會議之后,曾擬設立糧食運銷局”,“然迄今遲遲不成立,致無補于谷賤傷農,今則已屆谷貴傷民矣”!顧聲一向農業復興委員會呈請“酌采洋米,抽款設立糧食運銷局”。《農村復興委員會會報》將其呈文發表:

請鈞會建議政府,一面責令上海米業公會,自動墊本采購洋米,其數目暫定為七十五萬石,嗣后如有需要,得再采辦七十五萬石,政府予以免除進口稅之獎勵,免使商人躊躇不前。一面責令米業公會,對每石洋米進口,應征國幣一元,七十五萬石洋米,應征七十五萬元,即以此款設立糧食運銷公司,在財政實業兩部監督指導之下,努力運銷糧食。

上海米業公會是當時上海米商的聯合組織,并不屬于官方機構,顧聲一提議政府將糧食運銷交給它來辦理,由它來籌集款項,很明顯反映出商界不希望政府獨攬糧食運銷的經營權。然而行政院會議經過審查后,卻于7月21日決定“由政府設立糧食運銷局,由財政部主辦”,等于駁回了顧聲一的請求。隨后《農村復興委員會會報》刊登了財政部接到行政院指令后的復呈:

前奉鈞院令設立糧食運銷局一案,經將先行委托中央銀行辦理購買存儲事宜呈報在案。茲遵照原案召集實業、內政、交通、鐵道各部,暨復興委員會,會商計劃。

這表明無論“購買儲存”還是“會商計劃”,官方都沒有邀請商界人士參加,糧食運銷局所有的事項都要由政府部門來完成,體現了政府獨攬糧食經營權的決心,無疑是直接否定了商業界參與糧食運銷局管理的權益。官方的解釋是孔祥熙、宋子文與顧聲一等商量辦法,“覺此事關系全國民食至巨,不能不積極辦理,乃于上月(7月)二十二日行政院臨時會議,討論防害救災辦法時,通過糧運局由財政部主辦,此為由民辦而至官辦之由來”。但與國民政府關系緊密的《晨光周刊》卻刊文稱,有人“在此米價高漲聲中,主張倡議購入洋米,藉以調節米價,并要求政府減免米谷進口稅”,而“洋米之進口,有時雖能平抑市場價格,然僅根據此點,并不能成為洋米輸入之必要根據,因洋米之高漲,其原因不僅在米之供給多少,其最足以左右米價者,實在前述投機分子之囤積、操縱和壟斷”。這更加直接地展示了政府對商業界的態度,將雙方之間的矛盾揭露出來。

當然政商之間的關系也不可能因此就完全破裂,政府需要商業資本的支持,商界也需要政府政策的優待。1936年農本局成立,它是“以調整農業產品,流通農業資金,及謀全國農村之發達為宗旨,由實業部聯合國內各銀行組織之”,其資金來源為三個部分:(1)“由政府自廿五年度起至廿九年度止,計每年度之始撥給國幣六百萬元”;(2)“由各參加銀行自廿五年度起至廿九年度止,于每年度之始合征國幣六百萬元”;(3)“由各參加銀行組織之農貸團于每年度之始與農本局協定數額”。有政府的參與和統籌,銀行是非常愿意投資的,“因為這是解決他們的資金呆滯的重要途徑。同時,銀行界感覺向農村投資并沒有危險性。過去各銀行或貸款銀團的農村放款都能按時收回,這種良好的結果,消除了他們事前的恐懼”。《銀行周報》上也出現了贊賞農本局的文章,稱其“對于接濟農業資本分配農業產品兩大要務,綜合設計,通盤籌劃,于施行一貫之策上,易收溝通之效,深具卓見”。但文章同時也提到了農本局大綱中稱“農本局為公私合作之組合,但于農本局之為經理農貸之機關,抑為合放銀團之組織,以及農本局之以企業為目的,抑以公益為目的,均未有明文規定”,“商業銀行即非公益機關,自應設法保障其投資之安全”,“惟是對于私銀行之參加出資,除政府保障本息外,最好進而再求其方法之簡便與安全”。有人更加明確地指出,“農本局的盈虧僅為政府擔負,銀行界無權過問,由此可見銀行界在整個組織中只處于客的地位,只是一個通融資金的戶頭”,“從農本局的性質說,與其說是‘公私合作之組合’,毋寧干脆說是‘公營的企業’”。

糧食的經營權一直是政商雙方爭奪的焦點,糧食運銷局就是“因為各省市的米商對此舉頗不贊同,所以停頓下來”。有人就提議“由政府限定價格,一面由銀行撥款購糧分存各地,視價格之高下,隨時買賣調節,其效用更大”。但是政府還是執意要插手糧食經營,農本局其實就是政府準備用來運銷糧食的機構。1936年末,由于糧價再次上漲,行政院頒布了《食糧調節暫行辦法》,指出“本年糧食不足地方,由實業部農本局商同地方官廳,在豐收區域,運糧調劑”。1937年初,糧食運銷局最終得以成立,之后行政院又修正了糧食調節辦法,增加了關于糧食運銷局的內容,規定農本局與糧食運銷局一起辦理糧食調劑。如有必要“免稅或減稅運進洋米洋麥時”,應“責成實業部農本局或財政部糧食運銷局購運,不準商民自由購運,以防流弊”。

四、結論

法國學者白吉爾曾指出,國民黨政府在對待民族資產階級時,“思想觀點也顯得相當的斑駁混雜,相互矛盾”。因為她看到一方面“當時存在著一批現代化官僚——他們與企業家保持公開的對話,并讓他們參與政府管理”,另一方面“在國民黨政權中一直占有統治地位的,是一種反對資本主義的思想”。“在世界經濟危機的壓力下,這種傾向更加強烈”。但是筆者卻認為國民政府的這兩種思想實際上并不矛盾,如同本文所體現的那樣,政府和資產階級隨時處于利益的合作與博弈之中,國家利益和個人利益很難實現完全統一,國民政府內部對待資產階級的兩種態度實際是經濟在政治上的映射。在國家干預經濟的過程中,政府既需要與資產階級合作,又要防止資產階級的侵蝕和競爭,資產階級需要政府的政策以及經濟上的支持,這就要求雙方能夠建立起相互監督的機制,培育政商互信的合作環境。

在干預糧食運銷的同時,國民政府還在考慮統制糧食,加強對糧食行業的干預。1934年4月,劉峙等提出統制全國糧食的議案:“民食之如何均足,糧食之經濟壓迫如何減除,糧食價格如何調和”,“均非有全國通籌中樞,協謀整個支配系統,措施細大不捐,泛應曲當之宏猷巨規不為功”,提出“首都設立一全國糧食統制委員會”,“各省省會各設一某省糧食統制委員會,直隸于全國糧食統制委員會”,“計劃掌握全國或全省糧食統制事宜”。這個機構可以“決定各地糧食存儲、運銷及分配之數量”,“決定糧食對外買賣之數量”,顯示出其對干預糧食行業擁有很大權力。

而事實上,糧食統制的計劃在當時根本行不通。全國經濟委員會在劉峙等提出議案時就指出,“所擬草案頗多應加斟酌之處,事實上恐難實行”。糧食統制應該分為三期來實行,“第一期著手調查統計各省、各縣糧食生產、消費、存儲之數量;第二期根據調查統計之結果,提倡獎勵方法,規定各省縣應行推廣之作物面積及組織純種區,統一品種,并斟酌盈需,調節運銷,籌辦糧食倉庫,并和金融界洽商辦理糧食買賣、運銷等事項;第三期則于必要時舉行糧食征收辦法,定量配給制度等事項”。質言之,在當時的情況下國民政府統制糧食的條件還不具備,中間還有很長的路要走。

其實早在1933年,立法院在審查《糧食管理法草案》時就認為糧食管理“事屬創舉,繁重難行”,而“以言根本計劃,實與清查戶口,整理耕地有關。以言方法之必要,亦須先注意于交通與財力之狀況。移盈益虧,全賴交通;豐收欠散,端仗財力。是故浚河修路,聯絡交通以利轉運;籌措的款,取信農民以便收儲,皆為管理糧食之先決問題”。“不若暫時仍行責成各省市縣政府整理交通,一面擇可行之事項先行舉辦”,“所擬糧食管理法此時尚無制定之必要”。資產階級對于政府的弱點也是非常清楚的,穆藕初指出:“經濟指導者如欲認識構成經濟全部之要素,及此要素之組織如何”,“必須(一)有正確之全面認識,(二)消滅其在任意支配之下之投機性,增大其技術之管理性,從變動而步向安定”。而“我國今日中央政令,尚不能遍及各省”,“全國不能打成一片,則一旦實施統制經濟,阻力自多”;“其二,我國經濟較之歐美列強,本自落后”,“一旦而言實施統制經濟,則此種外國資本勢力,必作有力之反動”;“其三,過去我國國營企業,大抵腐敗不堪,號曰國營,實則大都操于官僚之手”,“故今日而言統制經濟,則資本之短拙,以至人才之缺乏,要亦為莫大之障礙”。所以盡管國民政府控制了一些領域的經營權,資產階級也并未完全放棄抵抗,他們仍然保持著和政府的競爭。吳景平在研究20世紀30年代銀行業與國民政府關系時發現:“上海銀行業雖然不能左右法規的制訂和施行,但仍試圖憑借著專業知識和從業經驗方面的優勢,在國民政府日趨嚴密的金融法規體制下,在競爭壓力日趨強大的環境下,求得生存與發展的空間。”

20世紀30年代的世界經濟危機迫使資產階級和南京國民政府走向合作,但是這種合作中明顯充斥著雙方的猜忌和矛盾,說明當時的政商互信機制沒有建立起來。這在一定程度造成了政商脫節,一方面資產階級暗中抵制政府干預經濟的一些措施,另一方面政府對資產階級的管理和監督也比較困難。一旦資本獲得投機的出路,資本家們就會卷土重來,造成市場的混亂。在糧食運銷上的表現即如此——抗戰時期,隨著糧價飛漲,大后方的糧食投機就曾讓國民政府狼狽不堪。這段歷史至少說明了兩個問題:一是南京國民政府在干預經濟發展的同時,需要與民族資產階級建立某種互信機制,讓他們能夠在和政府的合作中謀求利益,改善其經營困難的狀況;二是政府在解決經濟困境的過程中,也要做好長遠規劃,在管理制度的設計上精益求精,防止資產階級在資本市場和商品市場過度投機,引起經濟動蕩。

注釋:

(1) 本文之“政商關系”即指南京國民政府與民族資產階級的關系,特別是與私營工商業者之間的關系。

(2) 參見帕克斯·M·小科布爾:《江浙財閥與國民政府》,蔡靜儀譯,南開大學出版社1987年版;徐思彥:《20世紀20年代勞資糾紛問題初探》,《歷史研究》1992年第5期;白吉爾:《中國資產階級的黃金時代(1911—1937)》,張富強等譯,上海人民出版社1994年版;姚會元:《江浙金融財團研究》,中國財政經濟出版社1998年版;吳景平:《從銀行立法看 (20世紀)30年代國民政府與滬銀行業關系》,《史學月刊》2001年第2期;王奇生:《工人、資本家與國民黨——20世紀30年代一例勞資糾紛的個案分析》,《歷史研究》2001年第5期;朱英:《上海商民協會成立的一波三折》,《江蘇社會科學》2010年第6期,等等。

(3) 帕克斯·M·小科布爾:《江浙財閥與國民政府》,蔡靜儀譯,南開大學出版社1987年版,第187頁。

(4) 譚邦萃:《豐收成災》, 《每周評論》1932年第39期。

(5) 中國第二歷史檔案館:《中華民國史檔案資料匯編》第五輯第一編《財政經濟》 (八), 江蘇古籍出版社1994年版,第850—851頁。

(6) 葉圣陶:《多收了三五斗》,葉至善等編:《葉圣陶集》,江蘇教育出版社1987年版,第317—326頁。

(7) 唐文愷:《民國二十三年一二月米業之回顧》,《社會經濟月報》1934年第3期。

(8) 藹廬:《今日經濟之危機》,《銀行周報》1931年第43期。

(9) 葉寧:《從“顆粒無收”到“豐收成災”——淺析1931年水災后的政府決策對1932年糧食跌價的影響》,《歷史教學》2012年第24期。

(10) 陶月:《中國經濟之危機》,《錢業月報》1931年第12期。

(11) 仲廉:《米糧跌價問題》,《銀行周報》1932年第43期。

(12) 蒼生:《如何救濟外洋糧食之傾銷》,《錢業月報》1932年第9期。

(13) 《糧食管理事項》,《內政公報》1933年第4期。

(14) 《行政院關于糧食管理法及其實施程序的訓令》,中國第二歷史檔案館:《中華民國史檔案資料匯編》第五輯第一編《財政經濟》(八),江蘇古籍出版社1994年版,第828—829頁。

(15) 《救濟民食兩方案》,《銀行周報》1933年第4期。

(16) 《本會成立之經過》,《農村復興委員會會報》1933年第1期。

(17)(20) 《第一次大會紀錄》,《農村復興委員會會報》1933年第1期。

(18) 《中美成立新借款》,《銀行周報》1933年第22期。

(19) 崔敬伯:《五千萬美金棉麥借款問題》,《國聞周報》1933年第25期。

(21)(34) 《美棉麥借款續訊》,《經濟旬刊》1933年第3期。

(22) 孫懷仁:《中美借款之研究》,《申報月刊》1933年第8期。

(23) 董時進:《關于棉麥借款質汪院長》,《時代公論》1933年第73期。

(24) 《綏遠省建設廳關于麥產滯銷情形并懇請救濟的電》,《中華民國史檔案資料匯編》第五輯第一編《財政經濟》(八),江蘇古籍出版社1994年版,第836頁。

(25)(26) 《調查國內產麥滯銷情形報告》,《農村復興委員會會報》1933年第5期。

(27) 楚聲:《兩個矛盾的消息——救濟糧價與訂借美麥》,《錢業月報》1932年第11期。

(28) 有斐:《美麥借款與農村問題》,《錢業月報》1932年第12期。

(29) 楊端六:《借用美麥問題》,《銀行周報》1932年第44期。

(30) 馬寅初:《棉麥借款問題》,《銀行周報》1933年第34期。

(31) 金國寶:《洋米征稅之先決問題》,《銀行周報》1933年第41期。

(32)(33) 楚聲:《宋部長回國歡迎詞》,《錢業月報》1933年第9期。

(35) 繆孝威:《中美五千萬金元棉麥大借款之研討》,《錢業月報》1933年第9期。

(36) 《二十二年度(1933年)總概算案》,《銀行周報》1933年第25期。

(37) 武:《對于棉麥借款的期望》,《錢業月報》1933年第9期。

(38) 比如高家棟:《統制經濟與金融統制》(《銀行周報》1933年第40期)、鄒枋:《統制經濟與復興農村》(《銀行周報》1933年第40期)、吳德培:《統制計劃技術三種經濟與中國》(《銀行周報》1933年第48期)、尤斐:《論我國的統制經濟》(《錢業月報》1933年第10期)、汪家培:《所謂統制經濟運動》(《錢業月報》1933年第11期)等。

(39) 羅敦偉:《中國統制經濟論》,新生命書局1935年版,第9頁。

(40) 吳德培:《統制計劃技術三種經濟與中國》,《銀行周報》1933年第48期。

(41) 《蔣委員長召開糧食會議訊》,《經濟旬刊》1933年第12—14期。

(42) 《組織中國糧食運銷局》,《銀行周報》1933年第48期。

(43) 劉秉麟:《目前之糧食問題》,《時事月報》1933年合訂本(第1—6期)。

(44) 馬寅初:《為討論續借美麥問題聯想及于中國之糧食政策》,《時事月報》1933年合訂本(第1—6期)。

(45)(46) 《糧食運銷局歸官辦》, 《錢業月報》 1934年第6期。

(47) 馮柳堂:《旱災與民食問題》,《東方雜志》1934年第18期。

(48)(49) 《設立糧食運銷局案》,《農村復興委員會會報》1934年第3期。

(50) 《設立糧食運銷局案》,《農村復興委員會會報》1934年第6期。

(51) 《糧食運銷局之進展》,《經濟旬刊》1934年第5期。

(52) 葉震之:《暴旱聲中糧米統制問題的檢討》,《晨光周刊》1934年第5期。

(53) 《農本局組織章程》, 《中央銀行月報》 1936年第7期。

(54) 沈松林:《中央籌設農本局之檢討》,《晨光周刊》1936年第21期。

(55) 王志莘:《對農本局辦法大綱之意見》,《銀行周報》1936年第18期。

(56) 鄭林莊:《論農本局》, 《獨立評論》 1936年第206期。

(57) 恬波:《糧食運銷局的成立》,《錢業月報》1936年第9期。

(58) 朱宇蒼:《農產品增收年之對策》,《錢業月報》1936年第9期。

(59) 《食糧調節暫行辦法》,? 《銀行周報》 1936年第47期。

(60) 《財政部糧食運銷局成立》,《銀行周報》1937年第1期。

(61) 《修正食糧調節辦法》,《法令周刊》1937年第358期。

(62) 白吉爾:《中國資產階級的黃金時代》,張富強譯,上海人民出版社1994年版,第322—323頁。

(63)(64)(65)(66) 《行政院與實業部關于實行全國糧食統制的往來函》,? 《中華民國史檔案資料匯編》 第五輯第一編 《財政經濟》(八),江蘇古籍出版社1994年版,第851、852、850、857—858頁。

(67) 《糧食管理法審查報告》,《立法院公報》1933年第51期。

(68) 穆藕初:《統制經濟的兩大原則》,《銀行周報》1933年第42期。

(69) 穆藕初:《統制經濟與中國》,《銀行周報》1933年第37期。

(70) 吳景平:《從銀行立法看(20世紀)30年代國民政府與滬銀行業關系》,《史學月刊》2001年第2期。

(71) 葉寧:《囤積居奇”與“日食之需”:抗戰前期成都糧食投機治理中的度缺失》,《民國研究》2018年第1期;葉寧:《四川省物價平準處與抗戰時期四川的米價平準》,《西南民族大學學報》(人文社會科學版)2014年第4期。

作者簡介:葉寧,西南科技大學馬克思主義學院講師,四川綿陽,621010;謝何源,東方證券承銷保薦有限公司研究員,上海,210001。

(責任編輯 張衛東)