歐洲電池巨頭,倒在追趕寧德時代的路上

三年前,瑞典時任首相斯特凡·勒文(Stefan L?fven)參觀了位于謝萊夫特奧(Skellefte?)北極圈附近的北伏(Northvolt)基地,這是歐洲首個本土千兆電池工廠—原本每年可以生產16 千兆瓦時的電池,足以為約27 萬輛汽車提供動力。

勒文說,這是應對氣候危機的“未來”,對瑞典和世界都意義重大。北伏自2016 年成立以來,高盛、貝萊德等華爾街資本巨頭聞風而至,歐洲和瑞典、德國、加拿大和波蘭等國家傾力相助,寶馬、大眾和斯堪尼亞等汽車巨頭慷慨下單。

就這樣,含著金鑰匙出生的北伏,被捧成了歐洲的“動力希望”和“行業冠軍”,一舉融資150 億美元,拿下500 多億美元的訂單。它以“打破亞洲壟斷”為口號,誓要挑戰以寧德時代為代表的中國電池巨頭。野心不可謂不大。

但今年下半年以來,種種跡象都表明,這個試圖一口吃成胖子的“冠軍”,早已跌入了深淵。終于,今年11 月底,燒掉150 億美元、背上58 億美元債務的北伏黯然破產,留下一地雞毛和未完成的工廠。

事實證明,歐洲嚴重低估了汽車電池生產的難度。瑞典媒體批評說,政府向資本家發放廉價資金,而這些資本家卻說,他們將在缺乏熟練勞動力的北極圈農村地區建立工廠來拯救世界。這終究不是一個好主意。

而與此同時,來自中國的寧德時代卻在歐洲頻頻建廠,用更成熟、更低成本的電池穩步搶占市場。能源革命,正在這里走向了時代的十字路口。

雄心與泡沫

北伏的野心很大,但消化能力很弱。

當大部分公司還在努力跟上ESG 的步伐時,志存高遠的創始人彼得·卡爾森已經不局限于工廠建設和組裝的目標,而是尋求控制整個供應鏈,從原材料的提取、加工到電池的生產、再到最終的回收再利用。

該工廠的電池產量直到去年,還不到其理論產能的1%。

首先,北伏試圖將自己的全身漆上綠色。這位前特斯拉副總裁,喊出了“讓石油成為歷史”的座右銘,直接將旗艦工廠Northvolt Ett 設在北極圈偏遠小鎮謝萊夫特奧的“創舉”,更是將營銷和包裝玩到了極致。

北伏一推出便成為政企屆的寵兒。大眾、寶馬等汽車制造商,選擇北伏作為供應商,就像在環保領域購買了一張“通行證”。大眾甚至自掏腰包投了16 億美元,成為北伏的最大股東之一,并訂購了覆蓋未來十年,價值約550 億美元的電池訂單。

與此同時,披上綠色外衣,雄心勃勃的北伏也迎合了歐洲政府尋求綠色轉型、能源獨立和本地供應鏈的戰略需求。歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩曾在多個場合提到,北伏是歐洲綠色轉型計劃的關鍵組成部分。

來自四面八方的國家元首和部長們戴上頭盔,拿著鏟子,擺出各種姿勢拍照合影,北伏顯然成了一個政治的象征,人們把它形容為北歐地區的復仇。瑞典經濟部長卡爾- 彼得·索瓦爾德森說,瑞典正在迅速成為電池制造領域的超級大國。

泡沫正進入一個日益發酵的階段。

2019—2021 年,歐洲媒體提及北伏“世界領先”或“世界獨一無二”的次數,增加了十倍。

在一片向好的氛圍下,北伏不光手握大筆融資,還享受著來自瑞典、德國、歐盟和美國提供的補貼和減稅政策。

可以說,從最開始,擴張就是業務計劃的一部分。在確定旗艦工廠Northvolt Ett 的建設計劃后,北伏很快便宣布了在瑞典建設第二家電池工廠的計劃,同時在德國和加拿大規劃新工廠,在波蘭設立儲能設施,并在瑞典擴展獨立的陰極材料生產和電池回收業務。

在這一過程中,北伏的員工激增至6500 多人,來自全球100 多個不同的國家或地區。與此同時,2021 年開始投入生產的Northvolt Ett 還將產能目標從16 GWh 一口氣提高到32 GWh,并在幾個月后宣布進一步增加到40 GWh。

但直到2022 年5 月,Northvolt Ett 才交付了本應在2021 年底前交付的第一批電池。該工廠的電池產量直到去年,還不到其理論產能的1%。

可以說,再有錢,也經不起做“可持續”的賠本買賣。

到今年5 月,北伏的IPO 計劃被迫擱置;6 月,因為生產延誤的問題,寶馬取消了價值21.5 億美元的合同;7 月,北伏宣布營業虧損激增至10.3 億美元,但收入僅略增至1.28 億美元。在此之后,四個主要工廠的產能提升計劃被推遲。8 月,加州的研究部門關閉,緊接著在瑞典,陰極活性材料生產設施被封存,另一家工廠也宣布停產。

如今,創始人卡爾森試圖通過申請第11 章破產保護,為公司爭取時間以重組債務并尋求再次融資的機會,但誰能接得住這個盤子,也要打個問號。

“一切在最初看起來充滿希望,而現在卻令人感到無比沮喪。這真是一場過山車般的經歷。”一位北伏前高管這樣說道。

麻繩拎豆腐

建造電池工廠并非易事,但像北伏這種可以如此之快耗盡資金的公司,也不多見。

是什么讓一切急轉直下?

不少人將其歸結為以中國為首的亞洲競爭者的強大實力。

這不無道理。畢竟中國掌握著電池所需關鍵礦產資源的加工能力,還擁有完整的加工與制造產業鏈。僅寧德時代一家,在2023 年的全球動力電池裝車量就達到259.7 GWh,占全球市場份額的37.1%。

但這只是事情的一個側面。

只有往里看,才可以窺見北伏“草臺班子”的那一面。當北伏計劃在偏遠小鎮設立旗艦工廠時,就有人戲謔“太抽象”。這里夏天白天長達21 小時,而冬天則幾乎陷入黑暗之中。深知生物鐘紊亂干擾心理健康的瑞典人,幾乎沒多少愿意加入其中。更重要的是,這里過于偏遠,嚴重缺乏嫻熟的產業工人和技術人才。

電池生產并非易事。有工程師將生產電池的困難度比作制造一輛高端汽車,如果安裝儀表盤時擰得太緊,整個汽車就得報廢,但通常直到成品下線時,人們才發現問題;而生產電池,則是在更為狹窄的空間內做精密手術,稍有偏差,整個批次都可能報廢,甚至引發安全隱患。

原本北伏可以向外鏈接配套企業,來解決上下游的問題,但“本土化生產”的宗旨又阻攔了尋求充分外部幫助的可能性。

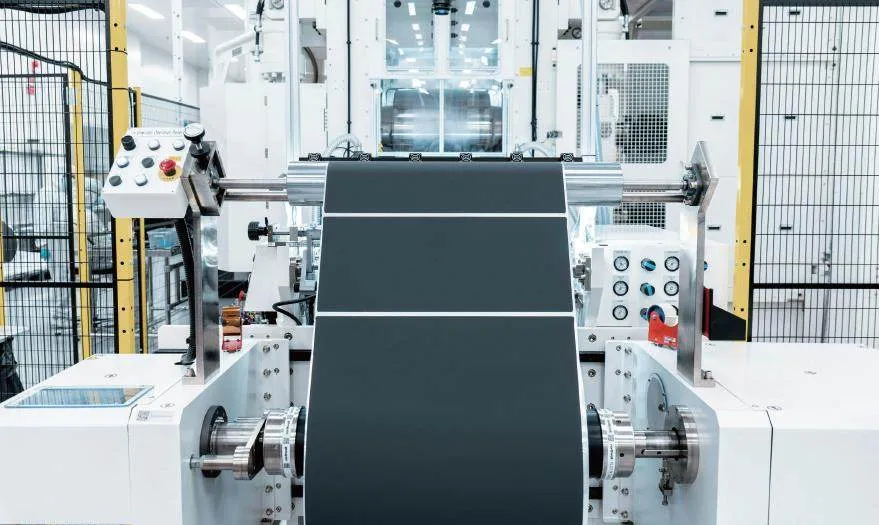

這也是為什么即便北伏從無錫先導智能裝備股份有限公司(WuxiLead)進口了大量先進設備,但實際運作卻很混亂—因為在電池生產這一精細化領域上,人機有效結合的模式,仍是前期快速解決問題的關鍵。

Northvolt Ett 的前負責人馬克·杜切斯內坦言,公司內部對設備的操作一片茫然,“我們這沒多少人知道如何操作設備”,在“自主性”較弱的領域,Northvolt Ett 工人不得不依靠谷歌翻譯與從中國飛來的工程師溝通,或是通過Zoom遠程向中國供應商求助,現場宛如“直播教學”。

一位公司內部人士說,北伏很多員工沒有相關經驗,“公司的各個層級都是如此”。一位只有實習經驗的工程師說,他被賦予了很多責任,“因為沒有其他人可以選擇”。

關于安全環境問題的報道,也給北伏增添了一抹“詭異”的色彩。根據瑞典電視臺SVT的追蹤報道,從2021 年至今,北伏工廠至少發生了47 起特別危險的化學品泄漏事故。負面新聞接二連三,外界開始質疑,北伏的運作模式是一個失敗的決策。

歐洲左右為難

北伏之敗,是歐洲“時代痛點”留下的印記。

在未來能源轉型問題上,戰略焦慮在歐洲是普遍存在的現象。不僅是瑞典,歐洲不少國家都期待成為電池“超級大國”。

但想是一回事,愿意為之付出多大的成本,又是另外一回事。

2017 年,歐盟就成立了“歐洲電池聯盟”,進行相應補貼,但與中國大規模的產業扶持,以及美國《通脹削減法案》(IRA)中巨額資金的直接刺激相比,歐盟在分配資金時,時常受到繁瑣行政程序的制約,導致補貼下發周期長、效率低。

這也是為什么在上個月,法國、德國和瑞典聯合呼吁即將上任的歐盟委員會減少繁文縟節,避免過度依賴中國來滿足其綠色轉型的需求。但歐盟獨特治理結構下的決策低效和協調難題,根深蒂固,一時間難以根治。

此外,右翼民族主義政黨的崛起,也確實推動不少歐洲國家在氣候政策上趨向輕度干預舉措,當北伏負面纏身時,瑞典政客一再向選民保證,政府不會花費納稅人的錢,來拯救這家資金緊張的公司。

在這樣的背景下,歐洲電動車市場發展遲緩,超過一半的歐盟國家電動車市場份額不足9%。盡管90% 的歐盟公民認為氣候變化優先,但在現實中,價格和便利才是決定買車的關鍵。

當北伏計劃在偏遠小鎮設立旗艦工廠時,就有人戲謔“太抽象”。

在歐洲市場,電動汽車(EV) 的平均售價接近50000 歐元(約53000 美元),通常比傳統燃油車(ICE)高出約50%。這并不意外,畢竟歐洲生產一塊電動車電池的成本就已經高達15000 歐元。但在中國,許多經濟型電動車的售價已經降至不到20000 美元。

與此同時,歐洲充電基礎設施建設,比發展緩慢的電動汽車市場還要滯后。歐洲電車擁有者也在抱怨,充電時長和續航能力并不如汽車制造商推銷的那樣高效。不少歐洲人都表示,他們的安全感來自“每個角落都有一個24 小時營業的加油站”。而上有老下有小的中年夫妻,也不想在去看望孩子和年邁父母之前,不停檢查電池存量。

這也是為什么即便有不少人準備好迎接電車,但仍在轉頭擁抱了大眾高爾夫和寶馬1 系。

歐盟不斷強調,推廣經濟實惠的電動汽車是實現2050 年凈零排放目標的關鍵,但本土技術羸弱,只會進一步加深對中國進口電動車的依賴。政客們可能并不樂見于此。

對于歐盟來說,它需要在氣候目標、本地工業支持、消費者負擔控制、財政壓力管理和國際競爭力維護之間實現平衡,這幾乎是一項難以為繼的任務。

這是北伏一開始就能得到這么多政客們青睞的原因,它不僅許諾為歐洲帶來安全優勢,還有著全線商業化的野心,且承諾實現綠色目標。

北伏首席環保/ 可持續開發副總裁埃瑪·內倫海姆曾在2022 年接受采訪時表示,歐洲已經在電動汽車供應鏈的競爭中大大落后于中國。再次成為這場激烈競爭中的關鍵玩家,似乎是歐盟最為看重的事宜—至少口號是這樣喊的。

然而,現實是德國因財政預算壓力,于2023 年底提前終止電動車購置補貼,直接導致電動車銷量大幅下滑。與此同時,隨著特朗普在2024 年重返白宮,歐盟各國加緊評估防務能力。意大利甚至計劃將原定于2025 年至2030 年撥給汽車行業的46 億歐元轉用于國防開支。

很顯然,在歐洲,電動車的發展,總要為其他更緊迫的議題讓路。

對此,卡爾森回應說,如果我們不加快轉型,不創造一個擁有強大歐洲冠軍的強大市場,20 年后,我們會后悔的。

責任編輯阿樹 吳陽煜 wyy@nfcmag.com