寫意平遙

文章以山西平遙古城為例進行深入研究,旨在探討城市風景油畫創作的特點和技巧。通過對平遙古城的歷史、文化和建筑特色進行分析,揭示了城市風景油畫創作的獨特魅力。

城市風景油畫的概念界定

中國的繪畫種類有很多,而中國當代繪畫指的是1949年以后的繪畫。隨著新中國的成立,我國文化也在不斷發展和變化,中國的油畫種類也由原來的風景油畫開始轉向城市油畫,由原來的單一風格向多元風格發展。以城市風景為題材的風景油畫開始成為油畫的主要種類。

風景油畫是指以自然景物為描繪對象,用油畫材料進行繪畫創作的油畫。城市風景油畫則是以城市為對象的主觀藝術創作。因為城市風景油畫描繪的主題并不是自然形成的,絕大部分都是以人造建筑為對象,所以其和普通的風景油畫有所區別。

城市風景油畫的歷史發展

風景畫最初是一種副產品或者附屬物。我國早期的風景畫多以山川江海等自然景觀為主題。11世紀后,隨著經濟文化的發展,歐洲民眾逐漸擺脫了中世紀宗教美術的束縛,開始將注意力轉向世俗生活以及精神世界,藝術家也嘗試將世俗情感融入自己的作品中。12世紀至13世紀,隨著工廠、手工作坊的發展,以城市為中心的市民文化開始形成,一場具有劃時代意義的思想解放運動也悄然而至。14世紀,在文藝復興運動的影響下“現實”與“人文”成為這一時期藝術家關注的焦點。15世紀以來,隨著城市化發展進入鼎盛時期,歐洲繪畫也在經濟繁榮的意大利迎來進一步的發展,在這一時期宗教題材繪畫作品中城市風景開始作為背景出現。

中國的文化藝術博大精深,中國的繪畫歷史也源遠流長。在魏晉南北朝時期,我國山水畫開始出現,但那時山水僅僅作為背景出現在畫作中。到唐朝時,山水畫與人物畫開始區分開來,畫風也越來越多變。

在五代時,中國山水畫進一步成熟,畫家們根據中國南北風景特色的不同,創作出風格各異的山水畫。宋代是個經濟繁榮的時代,這一時期的山水畫已經開始走進人們的生活,當時的繪畫大多體現的是市井的歡快生活。例如北宋畫家張擇端所創作的《清明上河圖》,該作品描繪了北宋都城汴河沿岸的風景。畫卷分三段并以全景式構圖向觀眾展示了汴梁的城市風貌,從疏林薄霧的郊外至車水馬龍的鬧市、從往來船只到各色商鋪鱗次櫛比,高大的城樓,矮小的屋宇,川流不息的人物皆在畫面中表現得惟妙惟肖。《清明上河圖》刻畫了當時汴梁繁榮的景象,還體現了朝廷治理有方、人民生活幸福的意味,為我們了解宋代商業、農業、運輸業、制造業等行業,提供了清晰的圖畫參考,極具歷史研究價值。對于此風景畫的研讀,使筆者更加深入地了解了怎樣在畫面中表現畫面內容及當地特色。

明清時期,出現了多位描繪城市繁榮景象的畫家。例如明朝晚期畫家吳彬與清代畫家徐揚,他們的作品皆是通過描繪城市繁榮景象來表現國家的太平昌盛。

20世紀初,中國的城市風景畫已經取得了進一步的發展。但是此時也是中國文化與西方文化碰撞最為激烈的時候,中西方的思想開始交融。中國傳統文化的地位開始動搖,很多知識分子開始走向西方的文學殿堂,學習西方先進的科學技術。中國繪畫吸收借鑒西方油畫技法后,藝術家們創作的題材越來越多,繪畫的表現形式也在不斷發生變化。油畫家能夠在當地特色環境中不斷獲取靈感,將自己的情感、經歷、感悟寄托在這些作品中。

平遙古城風景油畫創作分析

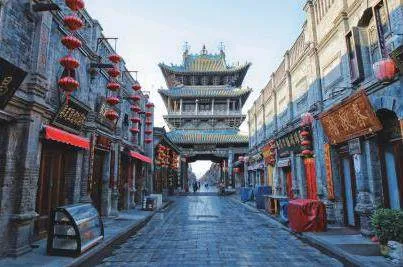

傳統文化中寫實平面化的運用。畫家們獨具慧眼,擅長從特定的地域中挑選出最具代表性的景物入畫,同時,巧妙地融入中國文化的獨特元素,如書法、對聯、香爐等。這些元素不僅增強了畫面的故事性和文化深度,更使得每一幅作品都散發出獨特的韻味與魅力。如畫家殷雄所展現的山西平遙古城,正是中國古代民居這一寶貴文化遺產的縮影,它承載著豐富的民族文化記憶,映射出中華民族悠久的歷史傳統與文明進程,是勞動人民智慧與理想的結晶,也是中華民族審美追求的集中體現,展現了內斂而深邃的文化底蘊。平遙古城的規劃與建設嚴格遵循漢民族的傳統思想與建筑風格,是14世紀至19世紀漢民族文化特色的集中展示。殷雄選擇古民居作為創作主題,不僅體現了他對中國傳統文化的深刻理解和珍視,更是他內心深處那份對本土文化無盡熱愛的直接抒發。這一選擇,無疑是他藝術道路上對本土文化認同與傳承的重要宣言。

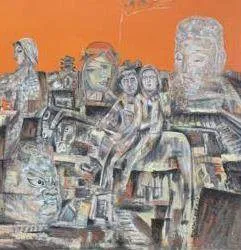

形式元素的抽離與簡化。解構與重塑。當代油畫藝術始終致力于探索與實踐油畫藝術的“本土化”路徑,這深刻體現了“民族性”與“國際性”之間的辯證統一。藝術家們不僅面向世界舞臺,積極展現蘊含中國獨特“本土化”韻味的油畫作品,更在這一過程中,深入挖掘并創造性地轉化中國傳統民俗文化中的藝術元素與范式。

他們通過對這些文化基因的解構與重塑,不僅保留了其內在的精神內核與審美價值,還巧妙地將其融入西方油畫的表現技法與形式中,從而創造出一種既具有鮮明中國特色,又不失國際視野的藝術新語言。這一融合與創新,旨在跨越文化的界限,尋求全球文化藝術領域的共鳴與認可,同時也為藝術家們追求個人藝術風格與自我價值的實現提供廣闊的空間與可能。

“解構”概念,根植于結構主義在現代主義運動中的萌芽,它跨越了哲學、語言學、美學的界限,成為后現代藝術領域的一種思維方式。在藝術的語境下,解構不僅僅是一種手法,更是一種對既定框架的勇敢挑戰,它旨在打破原有的結構壁壘,解構那些被視為固定不變的中心與二元對立關系。在平遙古城油畫作品《一點靈光透》的創作中,藝術家采用了解構的藝術策略,將古城中的自然元素與人文景觀作為創作的起點,卻并未受限于傳統的表現手法。相反,他通過對這些元素的拆解與重組,創造了一種全新的視覺語言,使得畫面中的每一個元素都獲得了獨立的生命,并在相互交織中產生了意想不到的藝術效果。這種解構與重構的過程,不僅賦予作品以鮮明的時代感,還深刻地體現了藝術家的審美追求與價值取向。它讓觀眾在欣賞作品的同時,能夠感受到一種來自歷史深處的回響,以及現代藝術對傳統的重新詮釋與超越。因此,《一點靈光透》不僅是一件油畫作品,更是解構思維在藝術創作中綻放光彩的典范。

畫面的精煉重塑離不開簡化的核心策略。現實世界中的物體往往承載著紛繁復雜的視覺元素,如點、線、面、輪廓、光影效果及材質觸感等。在繪畫創作中,解構作為一種藝術手法,本質上是對這些復雜元素的提煉與剝離,而簡化則是這一過程中不可或缺的關鍵步驟。簡化,即將物體的多重外在特征整合至一個清晰、統一的視覺框架內,以最直截了當的方式呈現藝術家的創作意圖。以平遙古城油畫作品《平遙平遙》為例,藝術家通過解構的手法,對古城景象進行了深度剖析與提煉。畫家巧妙地抽取出那些構成古城純粹美感的形式要素,如建筑的線條、空間的布局、光影的變幻等,并將這些元素從其自然背景中剝離出來,以簡化的形式重新組合于畫布之上。這一過程不僅實現了對古城歷史的藝術再現,更通過重構的手法,賦予畫面以史詩般的壯麗與深邃,讓觀眾在簡潔而有力的視覺語言中,感受到古城獨有的韻味與故事。

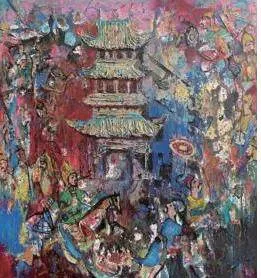

寫意性表現。中國油畫家在探索油畫“寫意性”的過程中,不僅注重筆墨技巧的創新與運用,更強調在作品中融入自己的情感體驗與文化思考。他們通過油畫這一媒介,以獨特的視角和深邃的思考,展現了中國文化的獨特魅力與精神內涵。這種融合了中西藝術元素的“寫意性”油畫,不僅為中國油畫藝術的發展注入了新的活力,也為世界藝術的多元化發展貢獻了中國智慧與中國方案。

在中國油畫藝術的發展歷程中,平遙古城油畫作品以其獨特的藝術風貌,展現出寫意之美的深邃與廣闊。以《平遙天主教堂》這一油畫作品為例,它巧妙地融入了寫意性的表現語言,成為這一藝術特色的生動詮釋。畫家在創作過程中,創造性地借鑒了中國畫潑墨山水的技法精髓,將油畫顏料以潑灑、流淌的方式施于畫布之上,讓色彩與媒介在自然的交互中生成獨特的肌理美感。

寫實與再現。寫實的繪畫藝術是千百年來繪畫發展史中的主流。以“再現性”為基本特征的寫實繪畫,在“模仿自然、真實再現”觀念影響下,以反映自然現實為追求目標。平遙古城油畫作品也是通過這一手法來表現和再現平遙古城的宗教文化和歷史事件的。如許多表現雙林寺雕像的油畫藝術作品,真實再現了平遙古城彩塑雕塑的原始、真實、生動、宏大之美。

東方身份的“地域性”。進入21世紀以來,隨著改革開放的深入,中國社會經濟、科技以及文化的發展進步,民族自信心的樹立與增強,社會文化形態與藝術觀念產生了極大的變化和差異性。而這種差異直接導致了中國當代油畫藝術無論是在表現形式上還是在內容特點上,都將對原有“本土化”主題的追求擱置,轉而追求以“地域化”為界定特征的自我個性展示。而整個藝術環境的氛圍也由原來的略帶沉重感,開始轉向輕松、追求個性表達并帶有一定地域性特征。在這種語境下,平遙古城油畫作品中,基于平遙古城獨特的地理位置、經濟環境、宗教文化等文化空間構架,濃郁的中國特色的鄉土、民俗等“民間”“宗教”生活題材成為藝術家挖掘和表現的藝術內容,并以此凸顯藝術家和藝術作品的文化身份和中國本土化意識形態的創作行為、藝術觀念和藝術思潮。

古建筑文化在風景油畫中的傳承與弘揚

近年來,伴隨著生活行為方式、意識形態和審美情趣的發展變化,個人特色和性格特點更受推崇。在社會意識形態和審美價值評價標準的多樣性發展趨勢下,傳統的油畫藝術形式和單一的審美標準已無法滿足和適應當代社會發展的需要。而平遙古城豐厚的歷史文化,為平遙古城當代油畫藝術的發展提供了取之不盡的題材和藝術元素。其自然環境、藝術人文、民俗宗教等是推動平遙古城當代油畫藝術發展的重要因素。相信在藝術家的創新創作中,平遙古城當代油畫藝術必將發展壯大。

(作者單位:常州大學)