項三針合運動針法治療頸源性頭痛臨床觀察*

朱中書

頸源性頭痛(Cervicogenic headache,CEH),是一種常見的頭痛類型[1,2],主要以頸椎或局部軟組織病變所致,以一側或兩側頭部疼痛遷延不愈且反復發作為臨床癥狀的綜合征[3]。其理論概念由Sjaastad[4]在1983年提出。研究證實,CEH發病與枕大、枕小神經等關聯密切[5,6]。臨床表現多見頸項部的僵硬、疼痛、麻木和慢性、反復發作性的單側頭痛等,性質為牽涉痛,部位以枕、頂和顳部為多。有頭痛癥狀的患者中,CEH約占20%[7],年齡多集中在30~50歲[8]。隨著現代科技生活的多樣化改變,“低頭族”及“電腦族”等導致或加重了CEH的發生,且年輕化態勢明顯。CEH無特異性檢查手段,多依據臨床癥狀進行診斷,常被誤診為神經性頭痛、神經血管性頭痛,甚至神經官能癥及心因性頭痛等。目前,臨床上保守治療仍是CEH的首選治療方式[9]。而針刺治療CEH有效、安全,廣為醫者選擇和患者接受[10-12]。但仍存在選穴多而不統一、次數頻而療程長以及復發率高的問題。本研究采用隨機對照試驗,觀察項三針結合運動針法治療CEH的臨床療效,并與常規針刺對照,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2021年7月—2022年7月臨沂市中醫醫院針灸科和新疆生產建設兵團醫院西山分院中醫科就診的CEH患者60例,按照初次就診的次序,采取隨機數字表法,分為治療組和對照組,每組30例。2組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 2組患者一般資料比較 (例,

1.2 診斷標準采用國際頭痛協會(IHS)發布的國際頭痛分類第三版(2018版)的CEH診斷標準[13]。

1.3 納入標準①符合上述CEH診斷標準;②年齡18~70歲;③意識清晰,表達清楚,能夠配合相關治療、臨床資料采集和隨訪;④同意參加本方案的治療,承諾在觀察期間不采用其他治療方法,并簽署知情同意書者。

1.4 排除標準①合并嚴重基礎性疾病或精神性疾病者;②合并有頸椎骨折、脫位,或者嚴重骨質疏松、結核、腫瘤、感染、椎管狹窄,或已有手術指征者;③對針灸有恐懼心理、排斥心理者;④妊娠期婦女。

1.5 剔除 脫落和中止試驗標準①未按規定治療方案完成試驗者;②合并使用其他療法或藥物,影響療效判定者;③中途退出者;④出現不良反應而停止治療者。

1.6 方法

1.6.1 治療組項三針:取穴:腦空與風池連線的中點(空池)、腦戶與風府連線的中點(戶府)。操作:患者取俯臥位,穴區皮膚常規消毒,揣定上述2個部位,重點尋找局部壓痛敏感或指下有結節、條索樣異常結構等,選用0.30 mm×40 mm一次性針灸針(漢醫牌或環球牌)行針刺操作。垂直穴區皮膚進針至病變局部反應點,可直達骨面,行合谷刺手法,以患部酸脹感強烈且有放散為最佳。操作完畢,留針30 min,期間TDP照射。

運動針法:取穴:液門-中渚-陽池-外關穴位線,后溪-腕骨-陽谷穴位線。操作:針刺項三針后,患者取站立位或坐位均可,穴區皮膚常規消毒,于上述2條穴位線上尋找壓痛最明顯或指下有阻滯感的部位,若無明顯壓痛或指下無阻滯感的部位,選擇液門透中渚,后溪循經線向心方向斜刺向腕骨。選用0.30 mm×40 mm一次性針灸針(漢醫牌或環球牌)行針刺操作。得氣后,囑患者活動頸項部10 min。均單側操作,以陽歷日期為準,單數刺左,雙數刺右。

1.6.2 對照組給予常規針刺治療。參照《針灸治療學》[14]和近年來臨床治療CEH的高頻次穴位[15]。取穴:風池、風府、天柱、頸夾脊(C3、C4)、百會、太陽、合谷。操作:患者取俯臥位,穴區皮膚常規消毒,揣定上述腧穴,選用0.30 mm×40 mm一次性針灸針(漢醫牌或環球牌)行針刺操作。針刺得氣后,行平補平瀉手法。操作完畢,留針30 min,期間TDP照射。

2組均每日治療1次,5次為1個療程,療程之間休息2 d,2個療程后綜合評定療效。治療期間,囑患者頸部保暖,并糾正不良用頸習慣及姿勢。

1.7 觀察指標疼痛視覺模擬量表(VAS)評分:從0~10分。分數越高,疼痛就越嚴重。分別于治療前、首次治療后(在第2次治療前)、治療結束后進行療效評定,下同。頸部殘障指數(NDI)評分[16]:包含疼痛強度、生活質量、頭疼等10個方面,每個方面0~5分,總分0~50分。評分越高,頸部活動功能狀態越差。匹茲堡睡眠質量指數(PSQI)評分[17]:涵蓋睡眠質量、時間、催眠藥物等7項內容,每項0~3分,總分0~21分。評分越高,睡眠越差,以此反映疼痛對睡眠質量的影響程度。安全性評價:觀察2組發生不良反應、嚴重并發癥的情況,進行2種方案的安全性評價。

1.8 療效評定標準參照《中醫病證診斷療效標準》[18]擬定。綜合療效評定以治療前后VAS、NDI、PSQI評分變化為主要觀察指標。顯效:改善率≥60%;好轉:30%≤改善率<60%;無效:改善率<30%。總有效率=(顯效例數+好轉例數)/總例數×100%。改善率=[(治療前VAS+NDI+PSQI積分)-(治療后VAS+NDI+PSQI積分)]/(治療前VAS+NDI+PSQI積分)×100%。

2 結果

2.1 VAS評分首次治療后,2組患者VAS評分較治療前降低;治療結束后,VAS評分較治療前、首次治療后均明顯降低(均P<0.05),表明項三針合運動針法與常規針刺均有較好的快速止痛并能維持止痛效果。首次治療后,2組患者VAS評分差異無統計學意義(P>0.05);治療結束后,治療組VAS評分低于對照組(P<0.05),表明項三針合運動針法的減痛累積效應優于常規針刺。見表2。

表2 2組患者VAS評分比較 (分,

2.2 NDI評分首次治療后,2組患者NDI評分均較治療前降低;治療結束后,2組患者NDI評分較治療前、首次治療后均明顯降低(均P<0.05),表明項三針合運動針法與常規針刺均能較快改善頸部功能,并能進一步鞏固頸部功能狀態。首次治療后、治療結束后,治療組NDI評分均低于對照組(均P<0.05),表明項三針合運動針法的頸椎功能改善效果優于常規針刺。見表3。

表3 2組患者NDI評分比較 (分,

2.3 PSQI評分首次治療后較治療前,治療結束后較治療前、首次治療后2組患者PSQI評分均降低(均P<0.05),表明項三針合運動針法與常規針刺均能減輕疼痛對睡眠的影響。首次治療后、治療結束后,2組患者PSQI評分差異均無統計學意義(均P>0.05),表明項三針合運動針法與常規針刺對睡眠改善療效相當。見表4。

表4 2組患者PSQI評分比較 (分,

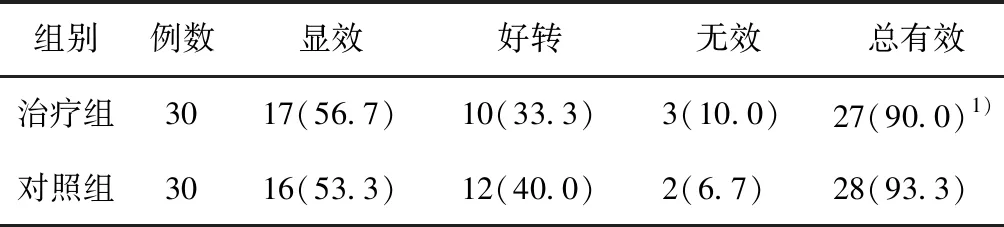

2.4 綜合療效2組患者顯效率和總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05),表明項三針合運動針法與常規針刺綜合療效相當。見表5。

表5 2組患者綜合療效比較 (例,%)

2.5 不良反應情況2組患者均未發生不良反應、嚴重并發癥。

3 討論

CEH,根據其發病癥狀及臨床特點,可歸屬于“頭痛、項痹、筋痹”等范疇[19]。目前,CEH的發病機制,主要以解剖匯聚、機械刺激、肌肉痙攣和炎癥水腫等理論學說為主[20]。CEH雖痛在頭部,但病位卻在頸椎,與頸椎上端的生理結構關系尤為密切。上項線與下項線之間區域是項部經筋組織的主要附著區,此處積累性損傷、退行性改變、無菌性炎性反應等導致的生物力學失衡、軟組織結構的病理改變是產生CEH的主要原因。

針刺施術,尤其重視揣穴。在診治過程中,揣定穴位時,發現在腦空與風池連線的中點、腦戶與風府連線的中點部位酸脹感較之上、下兩穴均明顯,且按壓后枕項、顳部疼痛等不適癥狀有較好緩解。此處也是頸后肌群、筋膜、韌帶等軟組織的主要應力點,故本研究中項三針是選擇空池和戶府2個腧穴進行治療,垂直穴區皮膚進針,穴區下即為骨面,安全性較高。合谷刺屬于五刺之一,源自《靈樞·官針》[21]。合谷刺,采用向左、向右斜刺的手法,如同雞爪一般,在患部分肉間進行操作,是用來治療肌痹的一種針刺法。合谷刺能明顯增強患部的刺激量和增大刺激范圍,其疏通經絡和舒調經筋的作用更加明顯,臨床中,可上下、左右行透刺手法,增強刺激量的同時,可達到筋膜牽拉作用,釋放病變部位的異常應力。運動針法重點在循經尋找遠端敏感的反應點。液門-中渚-陽池-外關穴位線在手少陽經上,與足少陽經屬于同名經;后溪-腕骨-陽谷穴位線屬手太陽經,與督脈關聯密切。此方法重點在循經線操作,有利于針感傳導,并輔助頸項部活動,進一步改善頸項部肌肉、筋膜、韌帶等的緊張狀態,以鞏固療效。本治療方法項三針針對局部以治標,運動針法著重遠端循經操作以固本,體現了局部選穴配以循經感傳、兼合經筋理論的治療理念。

本研究結果表明,項三針結合運動針法與常規針刺均對CEH有較好的治療效果。在改善頸部功能狀態和減痛累積效應方面項三針結合運動針法優于常規針刺。本研究取穴較少、安全、患者易于接受,是治療CEH的一種可行方法。但仍有樣本量不足、未進行隨訪的欠缺,以后需增加樣本量、定期隨訪等進一步深入研究。