護航北京鐵路線書寫美好人生

——中國鐵路北京局集團有限公司北京工電大修段職工故事

□本刊記者 李盛

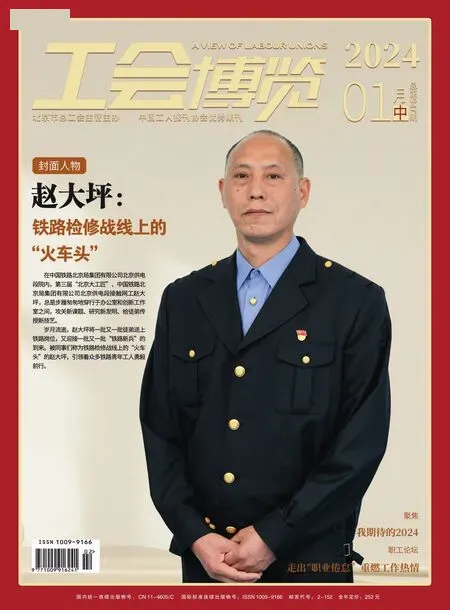

王子園專心工作,不放過每個細節

固定鋼軌的螺母、扣件卸下后,換軌組人員聽從統一指揮,跟著“一、二,起!”的號子聲一起發力,舊鋼軌被撥出承軌槽。一處撥好后,整組人員迅速向前移動到下一處,重復著之前的流程,整套動作一氣呵成……中國鐵路北京局集團有限公司北京工電大修段為保障鐵路線路運輸安全,組織人員進行施工,每個天窗點幾百人的隊伍分布在十幾公里長的線路上,線下焊、換軌、撤舊等各組人員嚴守安全、各司其職,按照流程更換“鋼鐵巨龍”,然而在這背后是更多的北京工電大修段職工的默默付出,讓我們走到他們身邊,近距離感受他們在工作中射出的光與熱。

劃紅線護美麗家園 王子園

在北京工電大修段焊軌基地落錘試驗現場,1 噸重的“大鐵錘”從5.2 米高空落下砸向鋼軌焊頭,哐嘡一聲,被砸的鋼軌竟然“完好無損”。

“又是‘一錘不斷’,漂亮!”現場人員紛紛對焊接車間技術室王子園點贊。原來,這根鋼軌是按照他設定的工藝參數焊接完成的。

王子園,2020 年畢業于石家莊鐵道大學金屬材料工程專業。入路僅3 年,他獲得段級優秀共青團員、段級合理化建議一等獎、集團公司春運立功競賽先進個人、集團公司優秀共青團員等諸多榮譽。曾在車間從事記錄打號、正火、冷修調直、外觀檢查等工作,無論是在什么崗位,他都是大家口中“成長很快的年輕職工”。

憑借著肯吃苦、勤學習、腳踏實地干工作的勁頭,王子園很快走上更吃勁要緊的關鍵崗位——焊接工藝技術員。“要想作業人員焊接一個最‘完美’的焊頭,需要咱們從焊機電流、電壓、力值等120 個參數中,找到相互匹配、焊接過程最穩定的一組參數,多變量中的‘最優解’可不是那么好找的。”技術室負責人趙曦的介紹給初來乍到的王子園“當頭一棒”。

“雖然咱們的工作難度不小,意義也很重大,如今高鐵列車的平穩運行,不正是得益于無縫鋼軌的焊接技術嗎?”一想到這份極具挑戰性的工作如此重要,王子園一下來了興致。

為了盡快掌握工藝參數間的內在聯系,王子園自行購買鋼軌焊接相關專業書籍,晚上“宅”在宿舍,從最基礎的專業知識學起。白天“泡”在生產線,觀察焊接過程,遇到搞不懂的問題,纏著有經驗的老師問個“水落石出”。他常常隨身攜帶一本筆記本,隨時記錄疑難雜癥常見問題、總結焊接工藝實踐經驗,經常是與技術室成員優化調整好一組可行性數據,交給作業人員焊接、落錘試驗。然后根據試驗情況,仔細分析對比后,再優化調整參數。周而復始,漸漸地摸索改進方案。

一次落錘試驗中,王子園發現其中一個“一錘斷”的接頭斷面干凈整潔,并沒有常見的灰斑、過燒等焊接內部缺陷。“這是怎么斷裂的呢?”百思不得其解之時,趙曦指著軌底腳說:“你看這里內部是沒缺陷,但是你摸一下邊緣是不是很尖銳,軌底的圓弧沒有了,應該是打磨過程中存在打磨過度不平順,應力集中導致的缺陷出現。”

“真是牽一發而動全身啊”。感嘆焊縫內在變化受多種因素影響的同時,王子園并沒有放棄這個潛在的“風險”。通過收集試驗數據,他發現這種缺陷出現的概率在3%左右,且硬度越高的鋼軌越容易受其影響。他又仔細觀察了打磨崗位職工的操作過程,發現現有手砂輪的砂輪厚度為軌底腳厚度的兩倍。也就是說,單純要求職工做到打磨平順如同“張飛繡花”,而且體力也吃不消。王子園與車間工藝小組成員多次研究、討論,通過數據支持探索出了全斷面打磨工藝,并積極聯系段設備科采購新的打磨工具,最終既解決了接頭應力集中現象,也消除了打磨殘余楞對探傷出波的影響。

“子園現在不僅焊接工藝技術掌握得好,生產線上的設備也精通,常常幫我們解決故障問題”。焊接生產線上的作業人員說。

近年來,車間創新工作室不斷引入新設備,線切割、鉆銑床、沖擊試驗機、顯微鏡慢慢填充了整個工作室。“每一件設備的到來,就好像又得到了一件新玩具。玩轉它們,才會多一些技能”。王子園興致勃勃地說:“隨著科技的發展,設備在不斷升級更新,鋼軌母材的成分也在不斷提升優化,合金元素越多,焊接難度越來越大,所以我們要不斷學習,才能持續提供高質量的長鋼軌產品。”

較真碰硬的“實干家” 張立忠

今年54 歲的張立忠,是北京工電大修段線路一車間的副主任。作為一名子承父業的“二代大修人”,張立忠繼承父輩苦干實干、愛路奉獻的優良傳統,從線路工、技術員到工班長、副主任,在大修施工一線摸爬滾打30余年,幾乎跑遍了集團公司管內所有線路。憑借著對施工安全的執著和辛勤付出,他先后獲得集團公司建功立業獎章、集團公司先進生產工作者等榮譽。

“老張有一股‘愛較真’的執拗,干啥事都堅持高標準,責任心那是沒得說。”“我們都喜歡和張主任搭配干活,所有的風險點他都能夠考慮到,心里踏實!”這是職工們給張立忠的評價。

“天氣熱了,容易發生脹軌,鋼軌拉伸必須達到預定值,一點也不能少,鎖定軌溫必須準確。”“這處軌距不合適,抓緊過來調。”張立忠愛較真,骨子里透著雷厲風行的工作作風。參加工作32 年,擔任施工負責人10 年,參加過大小施工百余次,從未發生過一次違章。每次換軌施工作業,他必親自參與方案措施制定和標準落實,嚴把施工安全質量關。“這個差一點,那個差一點,整個施工下來,差的可不是一星半點了。”張立忠說。

職工們都納悶,張主任精力怎么那么旺盛,學習、盯控一樣也沒少,干工作效率真高。“碎片化時間巧利用”“工作清單每日列”“分清主次思路清”“階段總結不可少”……提高工作效率、防止思想惰性,張立忠有自己的妙招。“機械化換軌的新領域,有些施工組織、技術規范、管理制度等知識要重新學習,年齡大了,記憶力不好,只能笨鳥先飛了。”張立忠坦言。

作為施工負責人,張立忠每次施工都全程參與、慎之又慎,絲毫不敢有半點懈怠。1.5km 左右的換軌地段,一個封閉點下來,他能走上幾個來回,調查工作量走一遍,跟隨軌道車走一遍,施工完畢檢查線路質量、確保無工機具遺漏再走上一遍……“現場工作容不得馬虎,如果現場管理不到位,即使有再完美的施工方案也沒用。檢查現場執行情況,把控好諸多關鍵細節,才能讓實際生產無限趨近于施工方案。”張立忠抹了把臉上的汗,憨厚地笑著說。

張立忠在進行安全檢查

2023 年“五一”過后,正在開展的豐沙線機械化換軌又讓張立忠操碎了心。豐沙線山區線路,環境條件復雜,大長隧道、鋼梁橋、小半徑曲線、曲線外軌超高等特殊情況更是讓機械化換軌工作舉步維艱。憑借多年的施工經驗,張立忠深知,這場“硬仗”更需要強而精細的施工組織。

“我們都知道,機械換軌車在曲線地段走行過程中,新舊軌同步更換時,上股軌會越換越長,下股軌越換越短,這樣容易造成鋼軌接頭處不能對齊方正、容易錯位”。為使新軌順利入槽,張立忠多次組織技術骨干、班組長及各崗位操作手召開碰頭會,確定由撞軌器、拉伸機與換軌車加人工撬軌同時配合的方式,解決小半徑曲線換軌難題。同時,鋼軌焊接時采取上股撤膠墊、下股墊膠墊的方法,減少曲線超高帶來的影響,保障焊車平穩。

施工中,張立忠更是寸步不離,從車列運行、出舊入新到拉伸鎖定、起點焊聯……每一道施工工序,他都嚴格盯控,確保施工組織到位、方案措施到位、安全卡控到位。用他的話說,“節骨眼兒上,盯在現場,心里才踏實”。在他的帶動下,車間職工共同努力,高標作業順利完成了京滬線、京廣線的換軌大修任務。

“探傷尋病”的“鐵醫生” 朱明伍

焊頭周圍火花四濺,一名技術人員正使用角磨機將檢測出有傷損的焊頭切割開,經檢測,焊頭的傷損位置和深度與探傷工的探測結果完全一致。這次探傷測試,朱明伍的準確率又是100%。

50 歲的朱明伍是中國鐵路北京局北京工電大修段鋼軌焊接車間冷修班組的一名探傷工。他所在的班組共有10 名探傷工,負責用超聲波探傷儀對焊頭探查,將可能出現傷損的焊頭及時上報、返廠處理,把好鋼軌出廠前最后一道關。

“焊頭可能會出現疏松、過燒等傷損,雖然絕大部分焊頭狀態良好,但因為傷損具有隨機性,我們更要認真探測每一個焊頭,不讓帶傷焊頭上線,保證集中修供軌質量。”朱明伍說,他們的職責就是為焊頭拍“B 超”、做“體檢”,保證所有長鋼軌“健康”出廠。

“探傷尋病”,朱明伍有一套自己的“絕活兒”。只見他俯身架好探傷儀,手持探頭沿著軌腰一側勻速、往返5次,眼睛緊緊盯住儀器上面的波形圖變化,然后改變探傷儀位置,用同樣的流程檢查軌腰另一側。兩側軌腰檢查無誤后,他又更換兩次探頭,分別查驗軌頭和軌底的情況。

每天,他要更換探頭120 余次,彎腰起身100 余次,分析靜態波形圖240 余幅。探傷工作既考驗耐力和體力,也需要心細如發、觀察入微。

當發現疑似“病灶”時,朱明伍就會立即行動。他首先用手觸摸軌底再次復驗,排除焊筋棱波影響,并進行磨平處理;如果波形仍舊顯示異常,他需要利用鋼板尺精確測量,找出傷損位置,及時記錄下傷損距邊距離、深度、缺陷波高、缺陷當量等數據,和班組其他同事討論后,迅速填寫《不合格品處置單——探傷》,并上報給工長。

低頭、彎腰、眼觀、手查……在別人眼里看起來枯燥勞累的工作,他已經干了整整18 個年頭。盡管對探傷工作胸有成竹,他每天依然會抽出固定時間學習技術規章,“自己工作松一點,整體工作就會垮一塊。”朱明伍一直提醒著自己。

“老朱經驗豐富,經歷也豐富,之前在線路車間干現場的探傷作業,也是一絕。”工長趙晨對朱明伍評價很高。憑著過硬的本領,十幾年來朱明伍做到了“零漏探”“零誤判”。今年集中修以來,朱明伍所在班組探測的焊頭近3000 個,合格率達到100%。