減水河段魚類物理生境修復輔助工程措施適應性管理方案探討

張俊秀,葉智峰,朱冬舟

(上海勘測設計研究院有限公司,上海 200336)

0 引言

適應性管理的概念最早由生態學家C.S.Holling 與J.Walters 在20 世紀70 年代提出,旨在通過科學管理、監測和調控管理活動來提高當前數據收集水平,以滿足生態系統容量和社會需求方面的變化[1]。生態系統、經濟系統、社會管理系統在時間和空間上的發展是多維且動態的,適應性管理模式則是針對上述各類系統中可能出現的可控因素,通過監測、分析、調整等過程能動地調節[2]。

減水河段魚類生境修復工程的目標是建設穩定、可持續、適合目標魚類生存及繁衍的棲息地,工程實施后河段水文環境是從非穩定向穩定變化的動態過程,工程效益需要通過長時間運行管理來驗證。魚類棲息地生境修復的效果涉及生物多樣性、水文環境、水質情況、河流動力及人類行為等多方面因素,隨著時間推移修復效果也會相應發生變化[3]。

在減水河段魚類生境修復工程中應用適應性管理概念,可以在明確修復目標情況下,對不同河流生態修復措施可能帶來的影響進行評價,合理設計并實施工程措施后,通過對影響因素的長期監測,階段性的反應工程措施的實施效果,在運行的過程中及時識別影響因素的變化,對應修正概念模型、工程措施及監測計劃,以動態的調試應對時間、空間等多維度變化[4],最終實現魚類生境的修復及重塑,實現減水河段魚類資源的健康、可持續發展。

1 項目背景

松新減水河段魚類棲息地修復工程旨在修復松新電站至松新電廠間,總長約8.0km 減水河段受損魚類棲息地,為目標魚類在減水河段完成基本生活史提供生境條件。

2 適應性管理方案

本工程中以科學性、可持續性、適應性、反饋性及可操控性為主要原則,自工程試驗點修復措施完建后,啟動“監測—評估—調整”的動態調整機制[5]。根據對減水河段實際踏勘及前期的本底調查,利用實際地形、地貌的測量數據建模;通過水力模型分析結果為導向,在目標河段設置多個工程措施試驗點,在初步識別主要影響因子后,對比措施實施前后主要因子的變化情況,對河段生境改善情況進行評估,根據評估結果對應調整工程措施的類型及優化方向。適應性管理方案實施流程見圖1。

圖1 適應性管理流程方案圖

3 工程方案設計概述

3.1 目標對象

本工程優先保護目標為短須裂腹魚、齊口裂腹魚、昆明裂腹魚、橫紋南鰍、戴氏山鰍和前鰭高原鰍。根據相關研究調查,上述目標對象適宜的生境水力參數值取為:流速0.3 m/s,平均水深0.3 m,最大水深0.6 m,河寬25 m~30 m。

3.2 目標對象

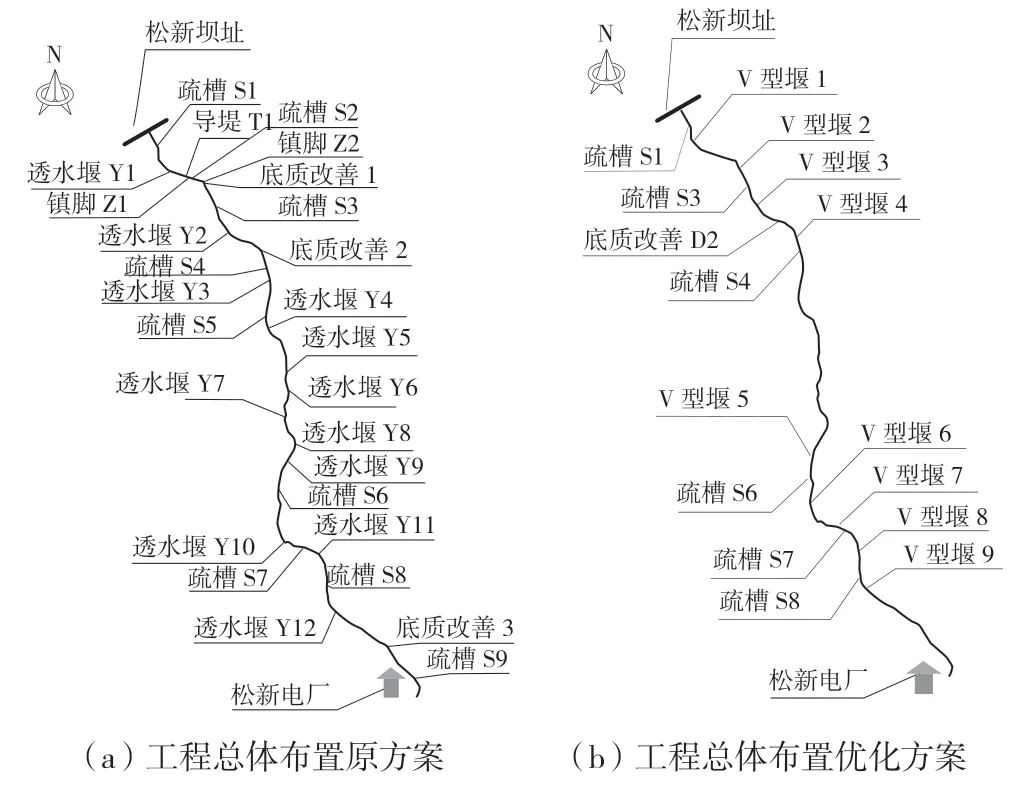

通過MIKE21 數值模型對松新電站下游減水河段在擬定10%的生態流量下的水力生境參數進行模擬計算,發現部分河段平均水深及最大水深無法滿足目標魚類生境條件要求;同時根據現場踏勘發現棲息地受損情況主要包括水流漫灘不連續、泥沙及石塊阻隔水流、硬化底質、多樣性不豐富等[6]。針對以上情況,設計采取疏槽、透水堰、沖溝導堤、鎮腳、底質改善,共計5 種工程修復措施,主要分布情況見下圖,共含疏槽(9 處)、透水堰(12 處)、沖溝導堤(1 處)、鎮腳(2處)、底質改善(3 處),見圖2。

圖2 工程措施總平面布置圖

根據適應性管理方案,首先在工程河段進行輔助工程措施的試點建設。生境試點工程自2018 年12 月開工,2019 年3 月完工。主要包括疏槽(2 處)、透水堰(1 處)、沖溝導堤(1處)、鎮腳(2 處)、底質改善(2 處)。

4 適應性管理過程

4.1 監測方案

(1)監測指標

水生生物依托于河流而生,因此河流水文情勢及河流水動力條件變化直接造成水生生物群落結構的變化。水深是反應水體深度重要參數,為底棲型魚類提供適當的活動空間,另一方面是為沉性卵提供適當的孵化環境;流速反映水體流動快慢,適當的流速不僅刺激魚類性腺發育及產卵,同時能幫助漂浮性魚卵懸浮、孵化,流速的變化直接影響魚類的繁殖規模;水面寬是反應魚類生存區域大小的重要指標,在產卵期能直接影響產卵的規模;水質狀況是體現河流水體質量優劣,影響河流生物群落組成的重要參數,基于本工程目標對象為魚類,故水質狀況選擇影響魚類產卵、繁殖的水溫,影響魚類餌料生長的總氮、總磷作為主要監測指標。

(2)監測時間

2018 年秋季、2019 年春季、秋季各安排一次。

(3)監測位置

在所有工程輔助措施實施試點處進行固定點位監測;在松新壩址與廠房之間(即松新減水河段)靠近河流中段處。

(4)水力條件監測方法

針對水深較大(h>20 mm)且水面寬較寬(B>10 m)的斷面, 采用聲學多普勒流速剖面儀進行流速v、水深h、水面寬B、流量Q、地形等內容的測量;針對水深較小且水面寬較小的斷面,使用流速面積法進行測量,采用便攜式流速儀、測試桿、卷尺等進行流速v、水深h、水面寬B等內容的監測,流量Q根據測量數據進行計算。

(5)水質監測方法

根據《地表水和污水監測技術規范》(HJ/T 91-2002)中有關要求,進行斷面的采樣垂線和采樣點布設。根據《水質水溫的測定溫度計法》(GB/T 13195-1991)、水質總磷的測定鉬酸銨分光光度法》(GB/T 11893-1989)、《水質總氮的測定堿性過硫酸鉀分光光度法》(HJ 636-2012),分別進行水溫、總磷及總氮的監測。

4.2 評估方法及結果

(1)評估方法

為了驗證各類輔助工程措施在本工程的適用性,對單項輔助工程措施的有效性以指標評分法單獨評估。根據前期研究經驗選取平均水深、最大水深、平均流速、最大流速、生境多樣性作為評價指標,每個評價指標分為3 個等級,分別對應分數為1、2、3,將5 個評價指標分數相加,總分越高代表生境適宜性越好,總分達到標準值大小,認為生境滿足需求。

為了對輔助工程的聯動修復效果進行客觀評價,本工程以實際監測數據為本底資料,基于目標物種各指標的權重和各指標的評價分級標準,采用線性加權求和法建立物理生境質量評價模型,評價結果用分數表示;各個目標層及指標層的權重采用二元對比模糊分析法確定。

(2)評估結果

對單項輔助工程措施打分發現:疏槽、透水堰對生境改善作用明顯;沖溝導堤及鎮腳不直接影響河道生境修復效果,但均能有效防止生境進一步惡化;底質改善能有效改善目標魚類生境,但會影響河道水深。根據現場實際工程形象發現,疏槽短期內效果明顯,但會發生淤積;沖溝導堤、鎮腳的工程形象經歷汛期后基本無變化,整體穩定性、抗沖刷性較好;透水堰工程形象損壞嚴重,耐久性較差,打分見圖3。

圖3 單項輔助工程措施評分圖

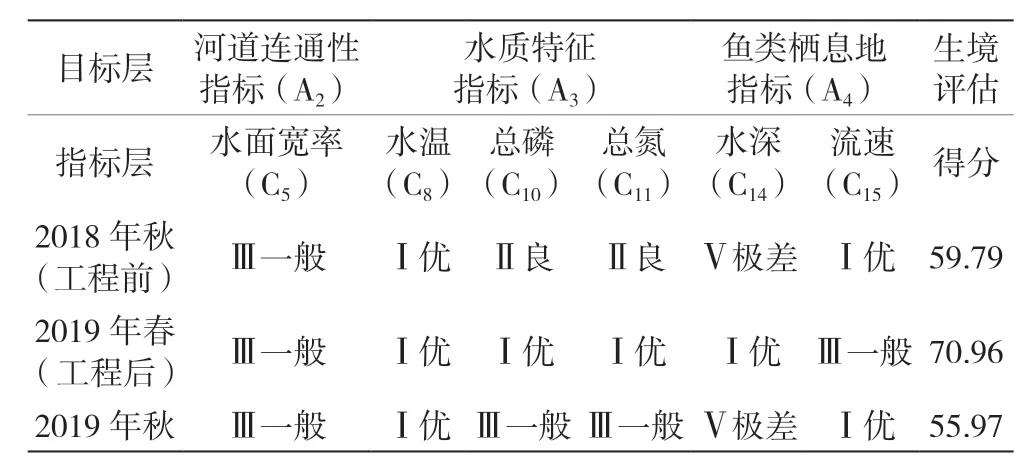

針對輔助工程的聯動修復效果進行評估發現,工程實施前后體現在分數上變化較顯著,但因黑水河屬季節性河流,春季與秋季河道流量差別較大,對魚類棲息地指標影響較大,無法直接說明生境提升效果明顯;對比2018 年、2019 年秋季生境情況,除2019 年秋在總磷方面相比2018 評價略低外,其余指標情況皆與2018 年基本一致,因輔助工程措施在整體河段局部試點位置實施,故魚類棲息地指標等級基本無變化。因此輔助工程的聯動修復效果仍需持續監測、評估驗證。

表1 減水河段整體生境質量評價得分表(試點工程)

4.3 評估后方案優化及后評價

(1)方案優化

監測方案:建議繼續維持工程現有監測方案,主要針對不同時期工程措施處的水文、水質條件進行監測;為了更好地把控生境修復措施對河段地形地貌的影響,應在每年汛后進行一次地形監測;結合所有工程措施實施完成、并經歷多個汛期后的監測情況繼續進行生境修復措施與監測方案的調整。

工程措施結構型式:綜合考慮工程措施的有效性及耐久性,將透水堰均調整為生態堰,起到雍高斷面水位、提高水深、約束水流、引導主槽重塑的作用,同時充分考慮河道季節性洪水特點,材料選擇耐久性較好的材料;疏槽對生境條件改善效果顯著,可在下階段沿用該措施;底質改善在工程形象上體現不顯著,但從監測數據及打分數據分析,該措施對生境的自然恢復有一定的引導作用,也可在下階段沿用該措施。

工程措施布置點位:對比試驗點措施實施后河段地形地貌的變化,并結合實地航拍及踏勘情況,對減水河段生境修復選點作出調整。用V 型堰代替透水堰,在疏槽點位中間布置一道V 型堰,有利于形成連續的河道主槽水流;取消現狀河道水深滿足條件處的透水堰,并在下游新增連續V 型堰;底質改善處仍繼續沿用該措施,選點位置不變。工程布置調整見圖4。

圖4 工程措施總平面布置圖

圖5 V 型堰指標評分圖表

(2)優化后監測評估

為及時把控V 型堰對減水河段生境條件的影響,以工程實施前后監測數據為基礎,利用指標評分法對其進行單項工程措施的評價,發現V 型堰在平均流速和生境多樣性方面的影響顯著,對生境條件的改善有積極的引導作用。

減水河段輔助工程措施按優化方案全部實施后,以截止至2022 年春的監測數據為基礎進行輔助工程措施聯動修復效果評價發現:春季、秋季生境得分均高于工程實施前及局部試點工程實施時,主要表現在水面寬率、水深及流速,說明輔助工程措施聯動疊加效果較好,對生境提升有明顯效果;全部工程實施后,春季得分較工程實施前有較大提升,但2020 年春后分數呈降低趨勢,主要受水質指標影響;秋季整體生境評估得分較高,呈上升趨勢,各指標層均有向好趨勢,特別是水面寬率及水深指標方面。

表2 減水河段整體生境質量評價得分表(全部工程實施后)

5 結語

生境修復類工程的實施效果往往不是一蹴而就的,而是在合理、合適的工程措施的積極引導下,目標生物群落長期、自然演替的過程[7],在生境修復類工程策劃初期應積極融入適應性管理理念,以目標物種適宜的物理生境條件為導向提出工程措施的設計方案,識別與物理生境條件相關性高的影響因子,并以此為據,建立合理、可行性高的監測、評估方案框架,有效提高在后續運行、管理過程中根據實際情況學習、調整方案的效率,從本工程實際運用的角度看,該理念與生境修復類工程的適配性較高。以魚類生境修復工程為引,實現生態環境與人類和諧的可持續性發展,生態修復類工程恰當的運行、管理方案必不可少,因此應進一步加強適應性管理理念在各類工程中的應用,積極推進理論與實際的結合。