基于FFPI榆陽地區山洪災害風險預警與對策

尹艷麗

(榆林市榆陽區水旱災害防治中心,陜西 榆林 719000)

0 引 言

山洪災害是由于短時間內降雨量過大,地表徑流集中、迅速形成洪水泛濫,造成山區溝壑地形中產生的一種特殊自然災害[1]。由于我國地勢多山,且大部分地區處于亞熱帶和熱帶季風氣候區域,山洪災害發生頻率高、造成的損失慘重[2]。因此,對于山洪災害預測、預警和防范的研究迫在眉睫。而榆陽地區地質構造復雜,降水呈現空間和時間的多樣性分布,極易發生山洪災害。因此,文章以榆陽地區為研究對象,基于FFPI模型構建了山洪災害風險預警指標體系,對該地區的山洪災害進行風險預警研究,以期為該地區山洪災害監測預警和科學決策提供科學依據和理論指導,并希望降低災害對人們生產生活的影響,消除當地經濟社會可持續發展的阻礙。

1 研究區域概況

榆陽區位于陜西省北部,黃土高原與毛烏素沙 漠 接 壤 地 帶。地 理 位 置E 108° 58′ ~110° 24′ ,N 37° 49′ ~38° 58′ 。區境西南與橫山區相連,東南與米脂縣、佳縣交界,西北與內蒙古接壤,東臨神木市。東西寬128km,南北長124km,總面積7 053km2。區內有佳蘆河、禿尾河、無定河三大水系,均屬黃河水系,流域面積分別為429、720和5 904 km2,分別占全區面積的6.1%、10.2%和83.7%。麻黃梁主峰海拔1 405.4 m,系三大水系分水嶺。境內河道縱橫,有大小溝道837條,其中流域面積100km2以上的河流23條,10km2以上的河道53條,季節性流水支溝261條,常年流水河570條。榆陽區氣候偏寒,日照充沛,四季分明,屬中溫帶半干旱大陸性季風氣候。多年平均氣溫8.3℃,年平均大氣降水量384 mm,年最少降雨量159.6 mm(1965年),年最多降雨量724.9 mm(2016年)。降水主要集中在主汛期7、8、9三個月內,占全年降水量的60%以上。榆陽區地勢總體北高南低,海拔高程為870~1 405.4 m。境內以明長城為界,北部地勢平坦,地下水儲量豐富,小湖泊、草灘與沙丘交錯分布,年平均侵蝕模數為650~5 000 t/km2。南部區內溝壑縱橫,梁峁起伏,多為丘陵溝壑區,年平均侵蝕模數為10 000~15 000 t/km2。榆陽區地質構造單元屬鄂爾多斯臺向斜的一部分。區境北部地表被新生界第四系風積層覆蓋,厚度達15~40 m。區境南部地表被新生界第四系黃土層覆蓋,厚度數十米至百余米,垂直節理發育,黃土梁峁邊坡及深切溝谷兩岸。在較深河谷有裸露基巖,以三疊紀地層為主。

2 研究方法

2.1 FFPI模型

山洪潛在指數(FFPI)是一種用于評估山洪災害潛在風險的指數,可以幫助預測山洪災害的發生概率和可能性。FFPI是基于氣象和水文數據的綜合分析,包括降雨量、地形、土壤類型、植被覆蓋等因素,通過對這些因素的綜合分析,可以得出一個數值,用于評估山洪災害的潛在風險。在山洪災害預警中,FFPI可以幫助預測山洪災害的發生時間、地點和規模。通過對氣象和水文數據的實時監測和分析,可以得出FFPI的數值,從而判斷當前的山洪災害潛在風險。當FFPI的數值較高時,就意味著山洪災害的潛在風險較大,需要采取相應的預防措施,如疏散人員、加強防洪工程等。

2.2 山洪災害風險

進行山洪災害風險預警評價時,需對研究地區的洪水災害、歷史暴雨等情況進行判斷,來劃分不同風險等級。實地調查發現,區內河網密度越高,土壤粒徑愈細,植被條件愈好,山洪發生的概率也越低。根據研究區歷史災害和實際情況選取合適的影響因子,利用層次分析法(AHP)得出該地區各指標、各層次的權重,并對各指標進行疊加分析得到該地區的山洪潛在指數值,依據合適的標準進行風險分級[3]。基于業內普遍對自然災害風險的定義對山洪災害風險進行計算,通過風險度R的函數來進行表示:

式中:ωv為易損性權重;V為易損性;ωh為危險性權重;H為危險性;

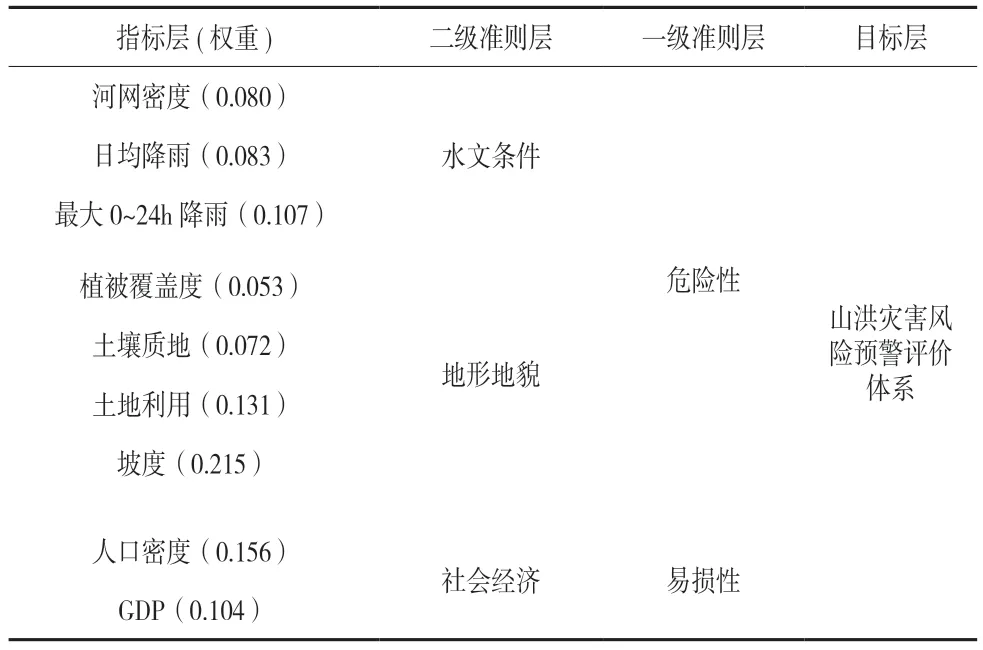

2.3 指標體系構建和權重確定

選取人口密度和GDP兩個社會經濟因素指標作為易損性因子,植被覆蓋度、土壤質地、土地利用和坡度四個地形地貌相關指標,河網密度、日均降雨和最大0~24h降雨三個水文條件相關指標作為山洪危險性因子。并以水文條件、地形地貌和社會經濟作為危險性的二級準則,山洪災害易損性和危險性作為層次體系的一級準則,構成山洪災害風險評價指標體系,并利用AHP法得到該地區各指標權重,如表1所示。

表1 風險評價指標層次結構與權重

3 實例應用及對策分析

3.1 山洪災害風險評估

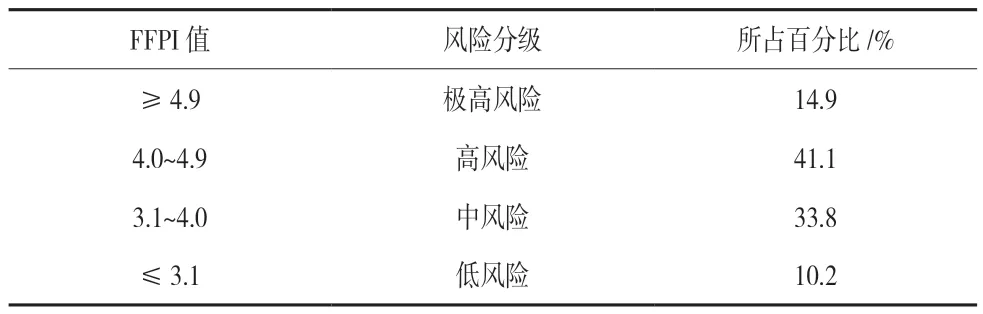

在風險評價過程中,結合層次分析法將相應權重與標準化因子相乘,計算得出該區域的山洪潛在指數FFPI值,如表2所示。可以看出,榆陽地區山洪災害風險性由南向北風險性是越來越低,呈現明顯的垂直性分布。其中,高風險區域和次高風險主要處于南部山區,地區的風險系數相對較大,屬于受到影響最大的區域。區域明顯易發生,南部山區特殊的地形地貌,遭遇暴雨極易暴發洪水,形成山洪災害。南部山區降雨易產生洪流,匯集快、流速大,降雨后很短時間就會形成山洪災害,預測難度大。山洪發生時往往伴隨滑坡、泥石流等地質災害,造成河流堵塞改道、橋塌路斷、農田沖淹、房倒人亡的悲劇。區域中的極高風險區占總面積的14.1%,涉及鎮川、上鹽灣、魚河峁、魚河、古塔、青云7個鄉鎮和長城路、朝陽路2個街道辦事處。高風險區的占比為20.2%,涉及大河塔、麻黃梁、牛家梁、紅石橋4個鄉鎮,中風險區的占比為28.8%、中風險區的占比為7.3%。

表2 榆陽地區各風險等級面積占比

3.2 評價結果驗證

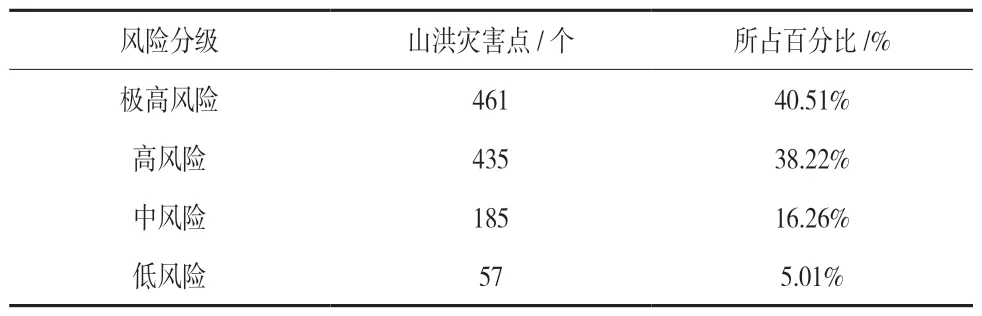

由上述統計結果可知,榆陽地區山洪易發區分布較廣,整體風險性偏高。結合該地區的歷史資料,通過將風險評價結果與歷史山洪數據相疊加,對歷史山洪災害數據進行統計來保證預警結果的精確性。統計結果如表3所示。可以看出,僅有57個歷史山洪災害點分布于低分險區,占比5.01%;中風險區分布有185個災害點,占比16.26%;有896個歷史山洪災害點分布在極高風險區和高風險區,占比78.73%。對山洪災害頻數比分析發現,風險等級越高的區域發生山洪災害的概率遠高于低風險區域。由此表明預警結果具有較高的準確率,與歷史山洪災害數據一致性良好。在對山洪災害進行風險預警時,分析的重點會因山洪災害的不同階段而發生變化。

表3 榆陽地區各風險等級山洪災害點及占比

3.3 山洪災害致災機制研究

榆陽地區山洪泥石流等地質災害頻發,地形變化多樣。主要致災機制包括:降雨是誘發山洪地質災害的直接因素和激發條件。該區洪澇災害多由降水形成,暴雨中心多點并發,高強度降水集中在較短時間,具有量級大、歷時短、范圍廣、強度高等特點。該地區南部山區山大溝深,溝谷縱橫,地勢起伏大、坡度陡、谷坡穩定性差,峁狀厚層濕陷性黃土不利于降水的下滲,易形成徑流,引發山洪地質災害。不合理的人類活動加劇了山洪地質災害的發生和危害程度。①群眾房屋和生活設施以及臨時施工工棚等建在河灘、溝口、岸邊或斜坡、山腳、削坡、陡坡下等危險地段;②開山造田建筑,辟山填河修路,濫采濫挖河道等,破壞了山體穩定,影響了河道行洪,誘發和加重了山洪災害。防災避災知識缺乏、意識淡薄和麻痹僥幸心理,也是造成山洪災害人員傷亡和財產損失的重要原因之一。

3.4 山洪災害風險對策

基于山洪潛在指數FFPI模型,并依據榆陽地區山洪災害的特點及成因,對其進行科學分析和評估,得到的具體措施如下所示,以期通過該措施從根本上實現降低財產損失與減少人員傷亡的目標。

1)加強山洪災害監測和預測,其是山洪災害風險對策的基礎。通過對山洪災害發生的可能性、影響范圍、程度等進行科學分析和評估,及時發出預警信息,以便采取有效的應對措施,減少災害損失。

2)加強山洪災害防治工作,其是山洪災害風險對策的重要環節。防治工作包括加強山洪災害防治規劃、加強山洪災害防治技術研究、加強山洪災害防治設施建設等。

3)加強山洪災害應急救援,其是山洪災害風險對策的核心內容。應急救援包括加強山洪災害預警信息發布、加強山洪災害應急救援力量建設、加強山洪災害應急救援技術培訓等。

綜上所述,山洪災害風險預警和對策的研究對于減少山洪災害的發生和損失具有重要意義。該區域應該通過提高加強山洪災害監測和預測,加強山洪災害防治工作,加強山洪災害應急救援等方面的工作,以便更好地應對山洪災害的挑戰。

4 結 論

基于FFPI模型構建了山洪災害風險預警指標體系,以榆陽地區為例得到了研究區的山洪災害風險性預警結果,提出了相應的防范對策,主要得出以下結論:該地區山洪災害風險性由南向北風險性是越來越低,呈現明顯的垂直性分布。其中,高風險區域和次高風險主要處于南部山區,地區的風險系數相對較大,屬于受到影響最大的區域。區域中的極高風險區占總面積的14.1%,高風險區的占比為20.2%,中風險區的占比為28.8%、中風險區的占比為7.3%。人類工程活動、雨季暴雨、脆弱的地質構造以及多樣的地形地貌是形成山洪災害的誘因。應加強山洪災害監測和山洪災害應急救援等方面的工作。