醫工融合背景下混合式雙閉環教學模式的實踐研究

周旭 梁晶 楊陽 安東興 張愛桃

*項目來源:河北高教學會“十四五”研究計劃課題(基金編號:GJXH-2021-68);河北醫科大學2022年度教育教學研究計劃立項課題(基金編號:2022YBZD-15);河北醫科大學2022年度教育教學研究計劃立項課題(“春暉計劃”)(基金編

號:2022CHZDX-4);河北醫科大學2022年大學生創新實驗項目(基金編號:USIP2022068)。

作者簡介:周旭、梁晶、安東興,講師;楊陽,河北醫科大學本科生在讀;張愛桃,通信作者,講師。

DOI:10.3969/j.issn.1671-489X.2024.02.137

摘? 要? 通過比較傳統與“雙閉環”二者不同的教學方法,進一步探究了創新醫科人才的培育模式,使各學科之間的互動與交流得更加密切,學生的科技應用能力能受到很好的訓練,對于其他課程的實施也有一些借鑒意義。

關鍵詞? 醫工融合;醫學影像技術;教學模式;雙閉環;新醫科

中圖分類號:G642.0? ? 文獻標識碼:B

文章編號:1671-489X(2024)02-0137-04

0? 引言

2021年的全國教育“十四五”規劃第四十四條中明確提出要建立高質量培訓制度,以提高學校和教師責任意識、實戰能力。隨著醫藥衛生部門、醫藥設備制造及相關企業迅速成長,迫切需要大批同時具有醫學知識和電子、計算機科學及工程專業,且具有綜合應用專長的醫工結合型創新人才[1]。如何進一步深化教學改革,提高教學質量,目前有一些本科課程參考了控制論方法,很多教師也試圖做到“教師授課—學生反饋—教師調整”反饋型教學模式。國內外基于控制論的教學設計研究論文不多,主要聚焦理論思考與簡單的問卷反饋模式[2-8],并沒有科學嚴謹的數據和方法作為支撐。

醫學圖像處理課作為一門醫學影像技術學科的核心基礎課,內容主要涵蓋了醫學斷層圖像處理、工程數學理論、信息與網絡系統、計算機算法以及各種跨學科研究的基礎知識,該課程對提高學生深刻理解基礎知識的具體運用,并且對充分運用專業知識處理復雜的生物醫學圖像再處理問題,有著很大的基礎意義。該課的主要特色是:概念繁、內容多;部分概念相近,易于混淆;理論性較強,數學公式、推導方法較多。針對課程特點,以醫工融合創新人才的培養為指導思想,構建混合式“雙閉環”模式的教學體系,從而達到“拔其根,探其源”的教學效果。混合式雙閉環教學模式巧妙運用控制論理論,將反饋控制應用于教學過程中,使得原本順序的,甚至是離散的各個教學環節通過閉環控制加以重新規劃組織,形成環環相扣的整體教學環節,更重要的是通過學生反饋環節來控制輸出端,及時地有針對性地調整教師教學中的各個環節,從而有效提高教學質量。

1? 傳統教學模式回顧性分析

傳統的講授式教學模式從授課到考試呈線性走向(如圖1所示),雖然也利用一些信息技術手段如雨課堂、學習通等在線學習平臺進行了適當的教學互動,實現了師生互動交流的環節,但最終卻既不能建立教與學的閉環關系,也不能建立制度化的教師反饋制度,教師難以了解學生的學習效果。而維系師生之間最重要的溝通方式就是QQ群,存在著很大的不可控性和對內容的主觀過濾性。

盡管教師在講授中盡量理論聯系實際,同時提供臨床醫學數據鍛煉學生處理實際臨床圖像的能力,但傳統的講授式教學不能形成課程內部各個環節的封閉或近乎封閉的課程架構。盡管學生也實現了教育目標,但學校內部普遍認為課堂教學晦澀無趣,且適逢“互聯網+”信息化大潮的有利環境下[9],學生反倒沒有迸發出對醫療圖像后處理與醫學信息化進行深入研究的濃厚興趣。分析對醫學影像技術專業采用的傳統教學方法發現:盡管從學科教育的宏觀看學生獲得了培養目標,但程序的設計能力卻明顯欠缺,同時學生普遍對計算理論并不感興趣,還有在圖像后處理過程上體現出來的短板也都值得反思。

2? 混合式“雙閉環”教學模式的構建

形成性評價(Formative Assessment,FA)最早由美國學者斯克里芬(M.Scriven,1967)在其著作《評價方法論》中提出,隨后在1969年,美國評價專家布魯姆(Benjamin Bloom)指出形成性評價可用于指導教學過程本身并改進教師的教學質量,從而使學生對所學知識達到其所需掌握的程

度[9-11]。基于控制論的教學思想,學校采用雨課堂、學習通、MOOC等靈活多樣的網上課堂教學手段,并參考了布魯姆的分類式教育目標思想,設計醫學圖像處理課程的混合式“雙閉環”教學模式。布魯姆分類教育方法由本杰明布拉姆于1956年在《教育目標分類學,第一分冊:認識范疇》首先給出[12]。

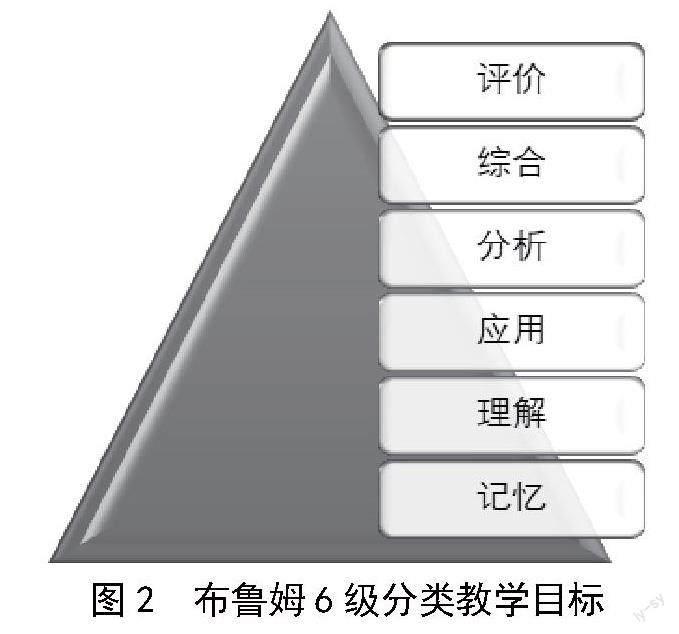

他提出人的認識能力有六個等級,依次是記憶、認識、運用、分類、綜合和評判。其中,記憶和認知功能代表了較低級的認知技能,應用屬于過渡區間,而分類、綜合與評估則屬于更多的認知階段,如圖2所示。

根據布魯姆教育目標分類學原理,構建了與認知能力相對應的混合式“雙閉環”教學模式。兩個控制閉環分別對應教師教學閉環和學生學習閉環。教師教學閉環包括計劃發布、課題授課、作業發布、效果測評以及計劃調整5個節點。學生復習的閉環也同樣分為五個節點,依次為:課前預習、課堂練習、課后實踐、學習效果評估、反饋提升。教學閉環和學習閉環的5個節點具有一一對應關系,互為指導,每個環節采用網絡信息技術手段增強學習的交互和反饋,其核心結構如圖3所示,節點之間層層遞進,對應著教學環節不斷深入,也對應著認知能力不斷提高。

教師的教學閉環以“教學大綱”的發布作為起始節點,利用班級群在課前將一次課的大綱內容提前發布,主要以線上的形式展開;課堂授課節點是線下講授環節,配合多種課堂互動環節,重點關注學生在課堂的學習和知識接受情況;授課結束后是發布作業節點,主要發布與本次內容相關的應用型作業,培養學生將理論應用于實際操作的能力;第四個節點是效果測評,利用雨課堂等在線學習軟件將本次課相關測試題目發布給學生,檢測學生對知識點的掌握程度;最后一個環節是反饋環節,針對學生的作業情況和測試結果,確定下次課的授課內容,同時發布新一輪閉環的教學大綱,形成完整的教學閉環。

學生的學習閉環以課前預習作為一個閉環任務的起始節點,通過對教學大綱的學習了解本次課的重點難點,自主學習課程中簡單的知識與概念;通過課堂學習環節有針對性地學習本次課重點、難點知識,完善在預習中的疑點和難點;在作業環節完成教師布置的綜合應用型作業;最后通過測驗環節檢測自己本次課知識的掌握程度,并開始下一閉環的預習任務,形成學習的閉環。

3? 醫學圖像處理閉環式教學模式的實踐效果

3.1? 定量分析

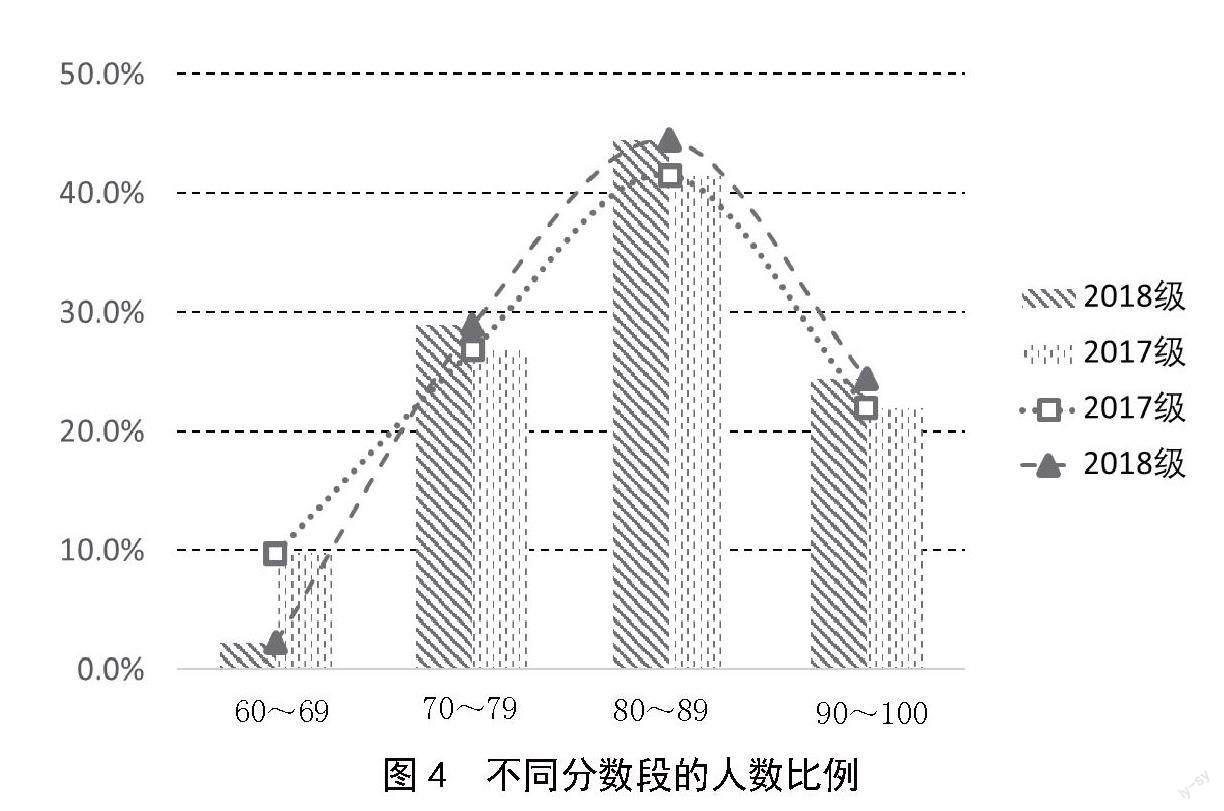

選取2017級和2018級影像技術專業的兩個班級在2020和2021學年的醫學圖像處理期末考試成績進行分析,每次考試總分為100分(未包含平時成績),課程的出卷、讀表均根據大綱的標準化規定出題,而試卷難易程度和與教學基礎知識點耦合性在由教育督導專家評議后均評定為A,兩次兩考卷面難易程度相當。在此背景下,兩門課的期末成績都符合正態分布。圖4顯示出兩個班級在不同分數段的人數比例對比結果,由圖4可見,與2017級使用傳統教學手段的期末成績相比,2018級的人數比例在較高的分數區間如:70~79、80~89和90~100這三個分數區間的人數占總人數的比例都高于2017級,而在分數較低的區間即70分以下的分數區間內,人數占總人數的百分比低于2017級,說明學生期末成績整體有所提升,得分較低的人數在總人數中降低,而得分較高的人數在總人數中比例升高。對兩個班級期末成績的平均分數進行對比,2017級的平均分數為81.51,2018級的平均分數為84.54,說明2018級的期末成績整體水平優于2017級,表明混合式“雙閉環”教學模式對教學效果產生了積極正面的影響,有效地提升學生的成績。

3.2? 定性分析

通過和學生進行深入座談以及發布問卷調查統計,該模式得到了學生的熱烈反饋,80%以上的學生認為教師應該是教學環節的引導者,而不是監督者或者灌輸者。對于采用的混合式“雙閉環”教學模式有78%的學生表示滿意或者很滿意,但是也有近20%的學生對這種教學模式的推進沒有明顯的提升學習興趣。對于能否促進學習成績的提高統計發現,只有12%的學生認為這種方式對學習成績的提高沒有很大效果,大部分的學生還是認為閉環的教學模式對學習興趣和學習成績的提高有很大幫助。混合式“雙閉環”教學不僅能夠輔助教師實時掌握學生的學習理解情況,同時也極大地提升了學生學習的積極性,課程結束后學生積極加入教學組承擔的醫學圖像處理相關課題、積極參與各類學科競賽,在省賽及國賽中都取得了較好的名次和成績。

4? 結束語

本文提出混合式“雙閉環”教學模式,回顧式闡述如何從五個交叉點實現“雙閉環”教學模式的改革與研究。“雙閉環”模式中的教學閉環和學習閉環具有一一對應關系,互為指導,每個環節都通過基于互聯網的手段加強了對學習任務的互動與反饋。經過對同學科的各個班級采用傳統教學方法和縱向一體化“雙閉環”教學模式的實踐對比,證實了混合式“雙閉環”教學方法能夠更有效地提高課堂教學效率。但同時,在課堂教學過程中也有幾個方面需要提高與完善,如具體節點的實施效果監控、建立形成性評價機制、混合教學能力的提高等,都需要課題組在后續的教學改革進程中進行完善。本文對混合式“雙閉環”教學模式的構建與改進機制可以為地方高校教學質量的提高和教學改革提供有益的參考依據。

5? 參考文獻

[1] 喬梁,桑林瓊,鐘華,等.閉環式教學在大學程序設計

課程中的實踐與思考[J].高教學刊,2020(19):126-128,

132.

[2] O'Flaherty J,Phillips C.The use of flipped class-

rooms in higher education:A scoping review [J].

The Internet and Higher Education,2015(25):85-95.

[3] 陳怡.基于混合學習的翻轉課堂教學設計與應用研究

[D].武漢:華中師范大學,2014.

[4] 管姿嬋.翻轉課堂教學模式下大學英語教師角色的調查

研究[D].廣西:廣西師范大學,2018.

[5] 郭建鵬.翻轉課堂教學模式:變式與統一[J].中國高

教研究,2019(6):8-13.

[6] 王影.美國中學歷史翻轉課堂研究[D].上海:上海師范

大學,2018.

[7] 張諾迪.翻轉課堂模式下工科大學生英語學術寫作課堂

的實證研究[D].北京:北京郵電大學,2018.

[8] 周笑非.地方高校應用型人才培養中存在問題及對策研

究[J].智庫時代,2019(36):66-67.

[9] 周旭,張愛桃,安東興,等.網絡環境下多種模式形成

性評價研究[J].中國繼續醫學教育,2020,12(26):74-

78.

[10] 張潔.布魯姆教育目標分類學在O2O混合式教學中的應

用:以“程序設計”課程為例[J].高等教育研究學

報,2020,43(1):117-120.

[11] 屈衛蘭,李曉鴻,楊曉波,等.基于“六維融合創新教

學閉環”的數據結構試驗教學改革與實踐[J].計算機

教育,2021(4):77-81.

[12] 布魯姆.教育評價[M].邱淵,等,譯.上海:華東師

范大學出版社,1987:5.