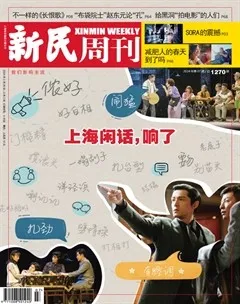

用方言拍影視劇,扎勁!

闕政

《繁花》中上海演員都按照自己的生活經(jīng)驗(yàn)來說滬語(yǔ)。

胡適曾經(jīng)在《〈海上花列傳〉序》中說:“方言的文學(xué)所以可貴,正因?yàn)榉窖宰钅鼙憩F(xiàn)人的神理。通俗的白話固然遠(yuǎn)勝于古文,但終不如方言的能表現(xiàn)說話的人的神情口氣。古文里的人物是死人,通俗官話里的人物是做作不自然的活人,方言土語(yǔ)里的人物是自然流露的人。”

曾經(jīng)發(fā)明的“上海話輸入法”的上海大學(xué)教授錢乃榮更說:“方言有人性中的神。”

而最近因電視劇《繁花》大火的編劇秦雯也說:“用上海話寫戲,感覺完全不一樣,扎勁!”

《繁花》剛播完不久,而它所帶來的滬語(yǔ)熱潮卻方興未艾——觀眾,尤其是上海本地觀眾,像劇中的“黃河路保衛(wèi)戰(zhàn)”一樣,打響了“滬語(yǔ)保衛(wèi)戰(zhàn)”——能講滬語(yǔ)的場(chǎng)

合一律講滬語(yǔ)。

去采訪秦雯的時(shí)候,聊了幾句之后,她就提議“不如我們用上海話來聊吧”,于是采訪也從嚴(yán)肅認(rèn)真,變得團(tuán)結(jié)活潑,聊起創(chuàng)作《繁花》時(shí)的點(diǎn)滴,她的滬語(yǔ)語(yǔ)速極快,高興得眉飛色舞:“用上海話寫戲,感覺完全不一樣,扎勁(滬語(yǔ)興奮之意)!整個(gè)人都是沉浸其中的。而且你看演員講普通話和上海話,也有兩種不同味道——胡歌身上本來正氣很足,講起上海話來就增加了活靈活現(xiàn)的感覺,顯得整個(gè)人風(fēng)流倜儻。馬伊琍一講上海話就多了幾分凌厲,而唐嫣講上海話又添了幾分嬌嗔。我真的強(qiáng)烈建議,能看懂上海話的觀眾,就看上海話版吧!”

劇集播出以后分普通話和滬語(yǔ)兩個(gè)版本,坊間開玩笑說,上海本地觀眾如果不看滬語(yǔ)版,是要被開除滬籍的。有趣的是,有些演員此前大家可能并不知道他是上海人,結(jié)果一開口,確認(rèn)了眼神——原來大家都是310啊(上海人身份證前三位數(shù)字)。

飾演爺叔的游本昌,上海話帶著老派的連讀變調(diào)。

胡歌說,用方言演戲,本身就是對(duì)演員的一種解放:“上海話是我的母語(yǔ),用母語(yǔ)表演的時(shí)候,就不需要像用普通話講臺(tái)詞時(shí)那樣,分散一部分精力在語(yǔ)言上,去注意臺(tái)詞的邏輯重音啊、節(jié)奏啊,省略了這個(gè)過程。拍了一段時(shí)間以后,又會(huì)發(fā)現(xiàn),方言有它獨(dú)特的韻味在里面,你的穿著、語(yǔ)言、環(huán)境和發(fā)生的事情都非常統(tǒng)一,語(yǔ)言作為一個(gè)交流工具,是地方特有文化的一種載體。”

其實(shí)《繁花》原著當(dāng)年考慮到全國(guó)人民的接受程度,使用的反而是“改良”滬語(yǔ)——全篇沒有一個(gè)“儂”字。但拍成電視劇時(shí),秦雯和王家衛(wèi)導(dǎo)演商量下來,覺得一定要有“阿拉”,一定要有“儂”:“就用大家生活中會(huì)使用的口語(yǔ),不去作統(tǒng)一或者限制,因?yàn)槊總€(gè)年代、每個(gè)區(qū)域的上海人,講話也有各自不同的特點(diǎn)、不同的用詞,所以我們會(huì)鼓勵(lì)每個(gè)角色都去找到適合自己的上海話。”秦雯說。

在片場(chǎng),每個(gè)演員都會(huì)根據(jù)自己在上海生活的經(jīng)驗(yàn),去把握角色所說的上海話。最終《繁花》呈現(xiàn)的方言中,“爺叔”和“阿寶”的口音、用詞,都有明顯差異。在上海大學(xué)教授、著名語(yǔ)言學(xué)家錢乃榮看來,“游本昌飾演的‘爺叔’,有些發(fā)音跟我們現(xiàn)在有點(diǎn)不一樣,這是符合他人物年齡的——老派人還保留了幾個(gè)老上海話中的‘連讀變調(diào)’,年輕人聽著可能覺得有點(diǎn)怪,那是因?yàn)橐粋€(gè)時(shí)代有一個(gè)時(shí)代的語(yǔ)言,雖然方言的穩(wěn)定度是很高,但方言是生活中活的語(yǔ)言,在穩(wěn)定中也會(huì)有自然的變化。劇中的上海方言,整體感覺是符合那個(gè)年代特征的,句子短,排列緊密,你一言我一語(yǔ),讓我感覺很親切”。

邵藝輝導(dǎo)演不是上海人,卻選擇用上海話來詮釋《愛情神話》。

有沒有發(fā)現(xiàn),即使并非上海人,曾經(jīng)長(zhǎng)年定居在上海的導(dǎo)演,也喜歡在電影里大量使用上海話?在《繁花》之前,因滬語(yǔ)而出圈的電影,是《愛情神話》,導(dǎo)演邵藝輝曾在上海居住多年;是《羅曼蒂克消亡史》,導(dǎo)演程耳也曾在上海居住多年。長(zhǎng)年浸泡在這座城市之后,他們仿佛認(rèn)定,只有上海話才能更好地傳達(dá)出這座城市的氣質(zhì)。

其實(shí)不光是中國(guó)導(dǎo)演,外國(guó)導(dǎo)演到上海來拍電視片,也全程滬語(yǔ)收音——1997年,國(guó)際知名紀(jì)錄片導(dǎo)演、英國(guó)獨(dú)立制片人Phil Agland來上海拍攝一部電視片《逝:Love and Death in Shanghai》——1999年在英國(guó)電視臺(tái)首播,每集50分鐘,一共7集,IMDB上的評(píng)分也高達(dá)8.2。2007年的時(shí)候,導(dǎo)演把電視片素材濃縮成為一部100分鐘的長(zhǎng)片,后來曾在白玉蘭電視節(jié)期間于上海公映。

跟《愛情神話》圍繞五原路兩公里半徑不同,《逝》聚焦的是現(xiàn)在上海已經(jīng)消失的區(qū)劃:南市區(qū)。1997年,上海人口400萬(wàn),外來人口僅僅8000;1997年,南市區(qū)還沒并入黃浦;1997年,老城廂二房東家的棉被,是用棉胎、被單和絲綢被面自行縫制而成,每到換季,就是一輪大拆洗。打開這部電影,你也不會(huì)懷疑,這就是1997年的上海——無(wú)論是毛衣的款式、女人的大波浪,還是老城廂里弄石庫(kù)門、舊版百元大鈔“青皮蛋”,都在暗示明示時(shí)間的烙印。

當(dāng)然,這部紀(jì)錄電影里還有一樁兇殺案——蘇州河里撈到無(wú)頭女尸,驚動(dòng)了刑警803,很快將犯罪嫌疑人抓捕歸案。審訊的時(shí)候,面對(duì)狡詐假裝無(wú)辜試圖抵賴的嫌疑人,文質(zhì)彬彬的803氣得從嘴里往外蹦出一串標(biāo)準(zhǔn)滬罵。漆黑的電影院里,全場(chǎng)觀眾熱烈鼓掌。

既然名字叫Love and Death in Shanghai,除了死,還有愛:從患有先天性心臟病的5歲男孩范思愿的故事里,阿拉能透過時(shí)光,看穿90年代上海市民的古道熱腸——小范一家環(huán)境不好,根本拿不出七八萬(wàn)元給他做心臟病手術(shù),1997年的七八萬(wàn)元,對(duì)普通人家來說的確是個(gè)天文數(shù)字了。但是手術(shù)如果不做,小范就養(yǎng)不大。于是《新民晚報(bào)》社區(qū)版記者前去采訪,將這家人的困境報(bào)道出來。上海慈善基金會(huì)也積極組織捐款,市民們有的幾十有的一百,紛紛援手。兒童醫(yī)院也配比同等款項(xiàng),小范的手術(shù)很快就安排上,術(shù)后,他青紫的嘴唇也恢復(fù)了粉紅,而負(fù)責(zé)任的醫(yī)生就躺在病房一角的臨時(shí)床鋪上,密切監(jiān)控他的恢復(fù)情況。想起來,小范今年也該到了而立之年吧。

《愛情神話》海報(bào)。

《逝》海報(bào)。

雖然不乏生死這樣的大事,但《逝》的拍法卻不是嘩眾取寵的,而是把驚心動(dòng)魄的大事拍出了民間敘事的情和味。即使是上海本地人看來,也不覺得這個(gè)外國(guó)導(dǎo)演有隔閡。

這個(gè)走遍世界各地拍片的英國(guó)導(dǎo)演,在1994年還拍過一部講云南麗江的紀(jì)錄片《云之南》,片長(zhǎng)7集,每集60分鐘。雖然如今看來畫質(zhì)是糊了一些,卻仍然透出90年代古樸的麗江風(fēng)貌:鎮(zhèn)子上放學(xué)奔跑的小學(xué)生、街上的裁縫店、拔火罐的老中醫(yī)……不少麗江觀眾打了高分(豆瓣評(píng)分9分),稱導(dǎo)演拍出了他們印象中90年代“變身網(wǎng)紅前”的麗江。更有評(píng)論說,因?yàn)榇似惤拿辣蝗澜缬^眾看到,“許多西方人竟然不相信世界上還會(huì)有這樣美好的地方,更不相信片中的故事是真實(shí)的……包括挪威國(guó)王和王后在內(nèi),全世界有成千上萬(wàn)的人尋著《云之南》的故事來到了麗江,認(rèn)識(shí)了麗江,也認(rèn)識(shí)了中國(guó)”。而這部長(zhǎng)片當(dāng)然也都是全程使用的麗江當(dāng)?shù)胤窖浴?/p>

上海曾是中國(guó)電影的半壁江山,這大家都知道。但你也許不知道,從1913年中國(guó)第一部故事片《難夫難妻》在上海誕生,到1949年解放前,36年間中國(guó)拍攝的2600多部電影里,就已經(jīng)有了全片講上海話的,比如《愛神之肥料》《三個(gè)母親》。

如果說起滬語(yǔ)電影的第一波高潮,那應(yīng)該是上世紀(jì)60年代。1962年,天馬電影制片廠拍攝了謝晉導(dǎo)演的《大李小李和老李》。次年,上海海燕電影制片廠和長(zhǎng)春電影制片廠又分別將滑稽戲《糊涂爹娘》和《滿意不滿意》翻拍成了同名電影上映,由楊華生、綠楊、小楊天笑、方笑笑等滑稽戲演員擔(dān)綱主演,是很多人的童年回憶。同樣由滑稽戲改編的還有1984年珠江電影制片廠出品的《阿混新傳》,主演嚴(yán)順開、李青、吳媚媚等人的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

而在《繁花》所展現(xiàn)的90年代,上海其實(shí)興起過滬語(yǔ)電視劇熱潮,《孽債》《奪子戰(zhàn)爭(zhēng)》是其中最廣為人知的——1997年的滬語(yǔ)方言劇《奪子戰(zhàn)爭(zhēng)》曾經(jīng)以38.7%的收視率,打破上海電視劇最高收視紀(jì)錄。不過當(dāng)中小學(xué)不提倡講方言之后,一系列方言文化也跟著衰落了。

《繁花》熱播后,由于劇中不少情節(jié)與搶認(rèn)購(gòu)證、炒股票、闖蕩資本市場(chǎng)有關(guān),也迅速牽起了觀眾們對(duì)于90年代電影《股瘋》的回憶——1994年引起轟動(dòng)的滬語(yǔ)電影《股瘋》,盡管不是由滑稽戲改編,卻也在劇中起用了大量的滑稽戲演員:王汝剛、林錫彪、陶德興、張國(guó)慶、吳媚媚……滑稽戲演員身上獨(dú)特的地域特征和他們豐富的肢體、語(yǔ)言表達(dá)能力,讓影片“笑果”出眾。當(dāng)年,滬語(yǔ)版《股瘋》的票房是要高于國(guó)語(yǔ)版的。

記得電影里有一段情節(jié):潘虹飾演的“阿莉”得知老公要出差一周,給他準(zhǔn)備了7張草紙,待到問清楚最后一天中午就回來之后,又再撕下半張來,6張半就夠了,充分體現(xiàn)了上海女人“做人家”的一面。半兩糧票、半張草紙,上海人歷史上的精打細(xì)算時(shí)常被人嘲笑,不過正如“做人家”這個(gè)詞的字面意思,多少上海人家就是在這樣的勤儉持家中慢慢“做”了起來。

程耳導(dǎo)演同樣并非上海人,《羅曼蒂克消亡史》中除了葛優(yōu)其他人都說上海話。

《股瘋》的主演王汝剛作為上海市人大代表,也常常呼吁對(duì)方言的傳承保護(hù)。在他看來,大城市就像是水泥森林,而語(yǔ)言卻是城市的血液和靈魂,“讓地方方言活起來,城市會(huì)更加‘鮮龍活跳’”。

方言之于方言電影,不僅是增加了喜劇元素,它還是一種“生活秀”和“時(shí)光機(jī)”。如今,打開《股瘋》,上世紀(jì)90年代的市民生活仿佛就在眼前,如此鮮活,毫不造作。在記錄“阿莉”一家生活的同時(shí),90年代“排隊(duì)搶購(gòu)認(rèn)購(gòu)券”“炒股狂熱”“老城廂動(dòng)遷”等等歷史事件也被忠實(shí)地一一再現(xiàn)。

90年代不但流行炒股票,還流行買彩票——尤其是福利彩票中頭獎(jiǎng)的人,還要到電視臺(tái)去現(xiàn)場(chǎng)搖動(dòng)大轉(zhuǎn)盤,決定分到的獎(jiǎng)金到底是5萬(wàn)元還是100萬(wàn)元。滬語(yǔ)電影《橫豎橫》記載的就是這段故事,它的大膽不僅在于全程使用滬語(yǔ),還直接邀請(qǐng)了當(dāng)年中彩票的幾個(gè)伙伴本人來出演——張寶忠演的正是江南造船廠下崗工人張寶忠,他和同伴一起購(gòu)買“上海風(fēng)采”福利彩票,后來在電視臺(tái)搖中了40萬(wàn)元大獎(jiǎng)。彩票熱潮中,有人自嘲說:“發(fā)橫財(cái)進(jìn)棺材,還是好好叫做生活吧。”——“做生活”,跟“做人家”一樣,也是滬語(yǔ)詞匯,把打工稱作“做生活”,把勤儉稱作“做人家”,似乎都很有道理。《橫豎橫》的導(dǎo)演王光利后來也為電視劇《繁花》擔(dān)任了顧問一職。

雖然全部采用滬語(yǔ)對(duì)白的電影不算很多,但是夾雜滬語(yǔ)對(duì)白的影片還是不少的。比如侯孝賢的《海上花》,李安的《色,戒》,程耳的《羅曼蒂克消亡史》。

《羅曼蒂克消亡史》里,淺野忠信跑上來第一段臺(tái)詞就是長(zhǎng)達(dá)上百字的滬語(yǔ)大貫口,第一句是:“要講真閑話,覅講假閑話,否則要觸霉頭。”在電影里飾演管家王媽的閆妮,也是一口上海話,而且相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)。后來閆妮回憶說,上海話是跟胡歌練的,胡歌還笑她說的“家鄉(xiāng)話”自己根本聽不懂。別人拍電影學(xué)方言,一般只學(xué)自己那些臺(tái)詞的咬字發(fā)音,但閆妮不同,她去找男人說,找女人說,到處找人練。最終,那一口不溫不火懶洋洋又自帶神秘感的滬語(yǔ)腔調(diào),特別老上海。

相比滬語(yǔ)影視劇,采用其他地區(qū)方言的影視作品就更多——寧浩的《黃金大劫案》是東北話,管虎的《殺生》是四川話,王全安的《白鹿原》是陜西話,賈樟柯的《三峽好人》是重慶話、《站臺(tái)》是山西話,楊亞洲的《沒事偷著樂》是天津話,陳大明的《雞犬不寧》是河南話……

寧浩應(yīng)該是最愛用方言的華語(yǔ)片導(dǎo)演了,“瘋狂”系列出現(xiàn)過的方言就有重慶話、成都話、青島話、廣東話、閩南語(yǔ)、東北話……但是導(dǎo)演卻否認(rèn)大量使用方言是為了增加喜劇效果,他說:“喜劇不喜劇還在其次。主要是方言對(duì)表演很有好處,它富有質(zhì)感,也很生動(dòng)。對(duì)當(dāng)?shù)厝藖碚f,用方言表達(dá)情感肯定比用普通話豐富。”

電視劇方面,《外來媳婦本地郎》有廣東方言,《劉老根》有東北方言,《山城棒棒軍》有四川方言,《武林外傳》更是各地方言的大雜燴:佟湘玉講陜西話,郭芙蓉講閩南話,莫小貝講邯鄲話,邢捕頭講山東話,燕小六講天津話,呂秀才和祝無(wú)雙還講過上海話……

根據(jù)路遙原著改編的電視劇《人生之路》,那自然是得講陜北方言,不過也有調(diào)整——林永健、劉威、何賽飛、李光復(fù)等一眾老戲骨大都操一口陜北方言,而年輕演員們則講標(biāo)準(zhǔn)的普通話,這也是因?yàn)樗麄兯堇[的角色在精神上的不同——老一輩們堅(jiān)守土地,而年輕一代渴望走出去,向往現(xiàn)代化的城市環(huán)境,希望有一口字正腔圓的標(biāo)準(zhǔn)普通話。由此可見,劇集在語(yǔ)言的選擇上不應(yīng)追求刻板的“標(biāo)準(zhǔn)”,而是一切都要服務(wù)于角色形象的設(shè)定。

很多導(dǎo)演都表達(dá)過自己的電影必須使用方言——拍《白鹿原》的時(shí)候,有人問王全安:有沒有要求主要演員必須通讀多遍原著。王全安的回答卻是:“讓他們練好陜西話對(duì)電影來說更重要。”拍《穿過寒冬擁抱你》的時(shí)候,導(dǎo)演薛曉路說:“我們一開始就確定了希望是一個(gè)全方言的演出,想完全去復(fù)原,或者說盡可能地貼近那種生活真實(shí)。我們也盡量選擇了一些本身是湖北籍或者武漢籍的演員,把我們?cè)瓉淼呐_(tái)詞請(qǐng)武漢籍的老師錄下小樣,發(fā)給非武漢籍的演員們聽,同時(shí)在拍攝現(xiàn)場(chǎng)也請(qǐng)了語(yǔ)言指導(dǎo)老師。”演員之中朱一龍、徐帆本身就是武漢人,賈玲也是湖北籍,說方言沒啥問題。但“青島貴婦”黃渤可就麻煩了——“天花板”演技的黃渤遇到了“比他語(yǔ)言天花板還高四層”的武漢方言,一邊配一邊說:“太難了,武漢話簡(jiǎn)直像唱歌一樣,那個(gè)調(diào)拐來拐去實(shí)在太難拿了。”其實(shí)黃渤也算是接觸方言眾多的演員了,曾經(jīng)在電影里嘗試過四川話、天津話、唐山話、東北話……

去年五一檔,著名編劇張冀跨界執(zhí)導(dǎo)電影《長(zhǎng)沙夜生活》,為了凸顯這座“不眠城”的市井煙火氣,也是用的湖南方言。電影里,長(zhǎng)沙的知名景點(diǎn):五一廣場(chǎng)、漁人碼頭、“長(zhǎng)沙之眼”摩天輪、文和友輪番登場(chǎng),令人目不暇接;口味蝦、糖油粑粑、小炒黃牛肉等湘味美食也悉數(shù)亮相,令人垂涎三尺。一句湖南方言“霸得蠻”(形容霸氣十足,有一股不服輸?shù)钠磩牛凸雌鹆硕嗌俸稀凹?xì)伢”的思鄉(xiāng)情。

而導(dǎo)演魏書鈞在湖南郴州拍攝《永安鎮(zhèn)故事集》時(shí),一樣是用的湖南方言。電影里的方言就像剛剛從東湖釣上來的魚一樣,帶來濃濃的在地食材風(fēng)味。湖南菜很辣,吃得導(dǎo)演和編劇都拉肚子,但湖南話很溫柔,溫柔得讓導(dǎo)演編劇只花了一個(gè)月就決定改劇本,一切推倒重來。

《武林外傳》堪稱南腔北調(diào)大薈萃。

其實(shí)不光是中國(guó)影視人愛用方言,外國(guó)人也愛。在去年上海國(guó)際電影節(jié)的圓桌論壇上,印尼導(dǎo)演卡米拉·安迪妮(Kamila Andini)也說:“我自己在創(chuàng)作過程中總是會(huì)由當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言來制作相關(guān)電影,我喜歡帶著字幕讓觀眾觀看影片。不管影片講什么樣的語(yǔ)言,都能夠互聯(lián)互通。我覺得這些方言能夠非常好地代表電影的多元化。而讓我感到驚喜的是,很多觀眾很容易就能和當(dāng)?shù)氐囊恍┕适聵?gòu)建起情感的紐帶。”想起當(dāng)年《孽債》曾被北方媒體批評(píng)“方言難懂”,但即使方言難懂,我們還有字幕,怕啥啦?