PDCA 循環管理法在小兒超聲心動圖標準切面質量控制中的應用價值

羅艷合,楊水華(通信作者),黎新艷,何桂丹,潘保星

(廣西壯族自治區婦幼保健院超聲醫學科 廣西 南寧 530000)

超聲是臨床一線檢查方法之一,為臨床診斷提供重要的參考依據。但由于不同超聲醫生診斷水平的差異性和檢查過程自行操作的獨特性,圖像采集依賴于超聲醫師的手法和患者檢查時的配合度,同一疾病不同醫院或醫生診斷結論可能存在較大差異。而圖像質量又是超聲醫學影像質量控制的重要內容[1-2]。小兒超聲心動圖檢查專業性較強,難度較大,規范化的超聲掃查及圖像存留是準確診斷心臟疾病的基礎[3]。我院超聲科質控小組應用質量管理工具PDCA 循環管理法以小兒超聲心動圖標準切面圖像質量評分作為質量標準,逐步開展小兒心臟疾病的單病種質控,探討PDCA 循環管理法在小兒超聲心動圖標準切面圖像質量質控中的應用價值,以期提高小兒心臟疾病超聲診斷的規范性和準確性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機抽取2022 年1 月—3 月廣西壯族自治區婦幼保健院超聲醫學影像信息系統中小兒超聲心動圖檢查資料200 份進行圖像質量評分,找出問題和原因,于2022 年4 月—6 月采用PDCA 循環管理法對小兒超聲心動圖檢查進行圖像質量改進,隨后又隨機抽取2022 年7 月—12 月我院小兒超聲心動圖檢查資料200 份依據質量控制標準進行評分。PDCA 實施前:男89 例,女111 例,年齡1 天~10 歲;PDCA 實施后:男97 例,女103 例,年齡1 天~11 歲。兩個時期患兒的性別比例、平均年齡等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

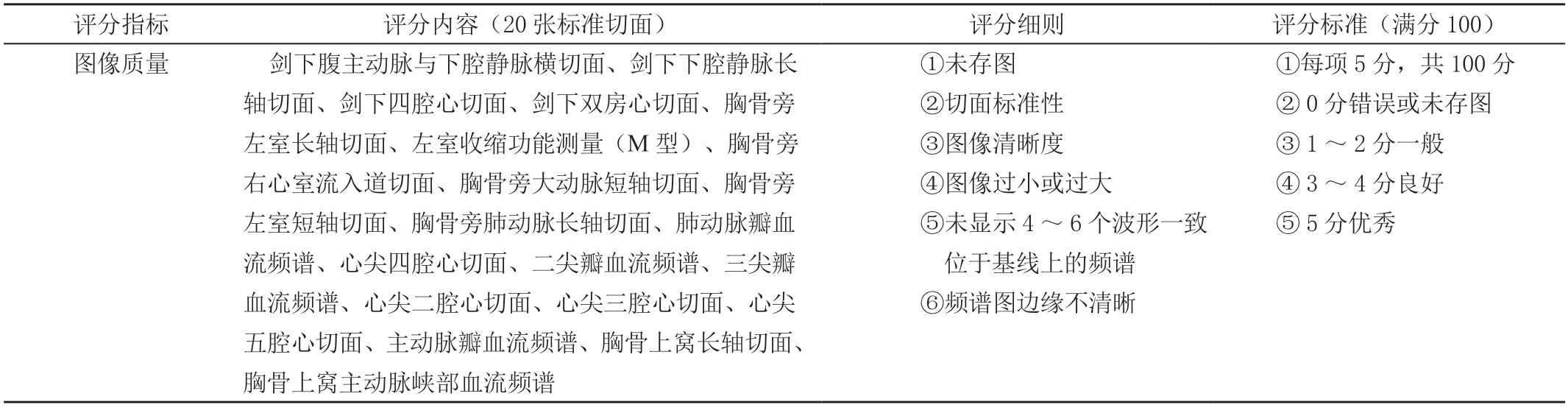

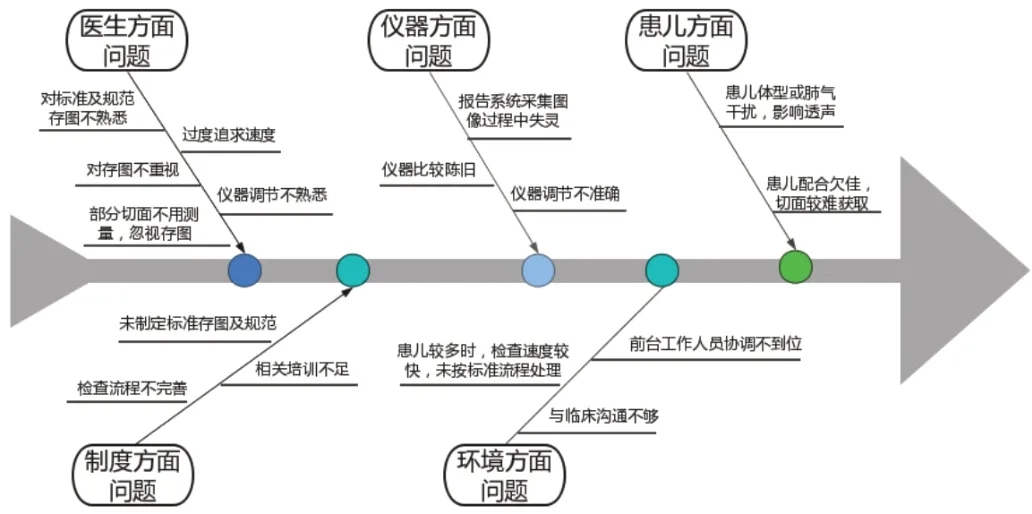

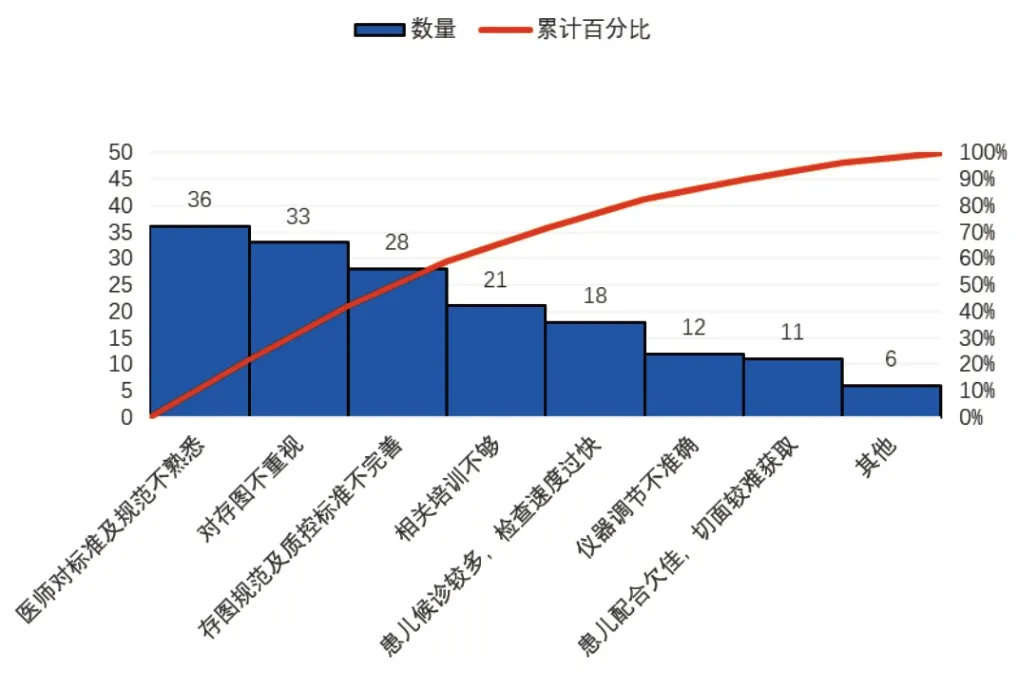

計劃階段(P):于2022 年1 月—3 月成立小兒心臟超聲質控小組,組長由資深副主任醫師擔任,參照本亞專業權威指南規范和專家共識,制定小兒超聲心動圖標準切面圖像質量控制項目及評分標準(表1),總分100 分,實行扣分制,甲類圖像≥90 分,乙類圖像為80~85 分,丙類圖像<80 分。質控小組針對小于90 分的超聲圖像共性和典型個性問題進行分析,對相應問題可能的影響因素進行深入魚骨圖分析(圖1),并制作柏拉圖(圖2),對收集的數據進行原因分析,針對問題,質控小組制定相應的改進措施,以甲類圖像數目占比>90%作為本次質控的目標[4-6]。

表1 小兒超聲心動圖標準切面評分標準

圖1 魚骨圖展示小兒超聲心動圖標準切面不達標的原因

圖2 根據評分結果制作柏拉圖分析主要原因

執行階段(D):(1)全科人員共同學習超聲診斷專業醫療質控控制指標(2022 年版)、《超聲醫學專業質量管理控制指標專家共識(2018 年版)》[7]、美國超聲心動圖學會《小兒超聲心動圖操作指南和標準》[8]及《中國成年人超聲心動圖檢查測量指南》[9],科主任及心臟專業組組長對其進行解析,通過收集相關文獻,開展小兒心臟專題講課,并請工程師對儀器參數的調節進行相關培訓。(2)每兩周組長負責以PPT 的形式匯報質量抽查情況,結合指南和專家共識共同分析不規范的圖像,并由組長集中點評,最終由科主任給出指導意見。(3)制定小兒超聲心動圖標準切面存圖規范及操作流程,要求每個標準切面必須留圖,且每個病人均要求在標準切面測量數據。(4)通過安撫、喂奶或鎮靜方法讓患兒達到最佳檢查狀態,操作者應善于多切面掃查,必要時請上級醫師或科內其他醫師會診。(5)增加檢查診室和心臟超聲醫師,縮短病人等候時間,延長檢查時間。(6)根據醫師能力和儀器使用情況,前臺分診工作人員合理分配患兒,維持候診秩序,安撫患兒家屬焦慮情緒。(7)科室內配置母嬰室[7-9]。

檢查階段(C):隨機抽查2022 年7 月—12 月200 例小兒超聲心動圖檢查圖像質量,甲類圖像達標率為91%,達到了設定目標(90%)。

處理階段(A):(1)制定本科室小兒超聲心動圖標準切面存圖標準、操作流程及質控評分細則;規范儲存圖像,對疾病的診斷準確性增加信心,為今后教學課件制作和相關病例的收集做良性的前期工作。(2)制定相應的考核制度,指導全科醫師達到質控要求。(3)科室不定期安排小兒超聲心動圖標準切面及標準測量的授課,以便加強及鞏固。(4)心臟組成員定期對陽性病例進行隨訪,以PPT 形式在科室質控會上匯報,尤其是罕見病、漏誤診病例。(5)下一階段計劃以小兒房間隔缺損作為單病種進行質量管理,通過胸骨旁四腔心切面、胸骨旁大動脈短軸切面及劍下雙房切面分別測量房間隔缺損大小及缺口與周邊組織的距離,為臨床提供更精準的超聲結果以便臨床選擇最佳的治療方案,進而逐步建立科室質量控制管理制度、形成單病種的質量控制管理[10]。

1.3 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計軟件分析數據,符合正態分布的計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以頻數(n)、百分率(%)表示,采用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 PDCA 循環管理法實施前小兒超聲心動圖標準切面圖像質量控制結果

小兒超聲心動圖檢查200 例(圖3)中甲類圖像138 例(占69.0%),乙類圖像38 例(占19.0%),丙類圖像24 例(占12.0%),其中缺圖扣分占比較高,約21.0%,未顯示4~6 個波形一致位于基線上的頻譜扣分約占17.0%。

圖3 PDCA 循環前胸骨上窩主動脈弓長軸切面

2.2 PDCA 循環管理法實施后小兒超聲心動圖標準切面圖像質量控制結果

隨機抽查2022 年7 月—12 月我院超聲醫學影像信息系統中200 例小兒超聲心動圖檢查(圖4),其中甲類圖像182 例(占91.0%),乙類圖像18 例(占9.0%),無丙類圖像。PDCA 循環管理法實施后圖像質量(甲類圖像占比)較PDCA 循環管理法實施前顯著提高,差異有統計學意義(χ2=37.193,P<0.01)。年輕超聲醫師通過培訓及嚴格要求后規范存圖依從較好,圖像質量明顯提高。但心尖二腔心切面、心尖三腔心切面、胸骨旁左室短軸切面存圖未達到合格率,將進入下一階段PDCA 循環。

圖4 PDCA 循環后胸骨上窩主動脈弓長軸切面

3 討論

國家超聲質控中心在《超聲醫學專業質量管理控制指標專家共識(2018 年版)》中指出,制定超聲醫學專業質量管理控制指標,質量指標從結構、過程、結果三個方面,設置7 個超聲醫學專業質量指標,持續改進超聲各專業質量和服務水平可避免發生不必要的不良事件甚至醫療糾紛[9]。超聲醫學圖像質量是醫院的醫療水平和服務質量的體現,圖像質量評價是超聲診斷質控管理的內容之一,更是超聲醫師提升自身專業技術的方法之一,規范小兒超聲心動圖標準切面圖像質量,在很大程度上提高小兒心臟疾病超聲診斷的規范性和準確性。

PDCA 循環管理法是廣泛應用于質量管理與提高的循環體系,它是一個全面質量管理可遵循的科學程序,具有簡單、邏輯性強、規模小和快速的特點,應用廣泛于醫療領域[11-14]。因此,本研究通過PDCA 循環管理法針對小兒超聲心動圖標準切面圖像質量的質控,全方面多角度尋找問題,運用“魚骨圖”從醫生、儀器、環境、制度、患兒多個方面詳細展示各自原因,運用“柏拉圖”的圖表展示出主要問題,導致小兒超聲心動圖標準切面圖像質量不達標的原因主要是檢查醫師對標準切面及規范不熟悉、科內未制定標準存圖規范及檢查流程、科室對小兒超聲心動圖標準切面相關的培訓不夠、檢查醫師不熟悉儀器調節及患兒較多,操作速度過快。針對以上主要問題制定詳細的整改措施,通過PDCA 循環管理法環環相扣的質控過程提高小兒超聲心動圖標準切面的圖像質量。

在質控過程中發現不規范的超聲圖像主要來自年輕醫師,切面合格率較低的切面主要為:胸骨上窩主動脈弓長軸切面,部分醫師認為在胸骨上窩主動脈弓長軸切面發現主動脈弓降部完整,前向血流速度正常即可,卻忽視主動脈弓相關疾病,如雙主動脈弓、左位主動脈弓并迷走右鎖骨下動脈、右位主動脈弓并迷走左鎖骨下動脈、無名靜脈弓下走行等,故胸骨上窩主動脈弓長軸切面要清晰地顯示三支分支及其走行;缺圖的切面主要為:胸骨旁右室流入道切面、劍下腹主動脈與下腔靜脈橫切面,檢查過程中沒有意識存留圖像,前者易漏診后瓣下移為主的三尖瓣下移畸形,后者易漏診下腔靜脈離斷或遺漏異構綜合征相關信息,分析以上其主要原因是培訓和考核不夠導致的能力不足、存圖意識不夠、法律意識淡薄等原因。通過采用PDCA 循環管理法后,經過小兒心臟組成員的不斷努力及改進,圖像質量得到明顯改善,超聲圖像合格率從69.0%提高到91.0%,說明檢查者對小兒超聲心動圖標準切面存圖依從性好,尤其是年輕醫師在檢查規范和操作流程方面進步很大,但仍然有部分切面完成度較低,如心尖二腔心切面、心尖三腔心切面、胸骨旁左室短軸切面,分析原因可能為:(1)低年資醫師對規定的標準切面操作仍不熟悉,高年資醫師可能存在習慣性操作,對圖像質量控制認識放松有關;(2)因患兒體型、配合度差等因素導致獲取的圖像不標準;(3)科室部分超聲儀器老舊,圖像質量差。針對未解決的問題和新生的問題將進入下一個PDCA 循環,將現有的圖像質量評價進一步完善,形成科室小兒心臟組標準切面圖像質量評價與控制標準,保證科室圖像質量不斷提高。

綜上所述,PDCA 循環管理法可有效地提高小兒超聲心動圖標準切面圖像質量,循環式PDCA 管理模式落實到精細化質量控制的各環節中,由被動質量控制變為主動質量控制,事后補救為事前防范,達到持續改進的目的。