地下水位下降對(duì)運(yùn)營(yíng)盾構(gòu)隧道襯砌力學(xué)性能的影響

吳鋒,翟天立

(大連交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,遼寧 大連 116028)

調(diào)查研究表明,襯砌開裂是影響隧道結(jié)構(gòu)性能的主要原因。隧道投入運(yùn)營(yíng)以后,地下水水位的變化影響隧道襯砌裂縫的產(chǎn)生與發(fā)展。濱海地區(qū)地層構(gòu)成多為復(fù)合地層,結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜,因此運(yùn)營(yíng)期復(fù)合地層地下水位變化條件下的襯砌裂縫擴(kuò)展研究尤為重要。針對(duì)層狀復(fù)合地層,何川等[1]在不同水土壓力場(chǎng)作用下對(duì)層狀復(fù)合地層和單一地層兩種不同地層的管片襯砌結(jié)構(gòu)力學(xué)特征進(jìn)行相似模型試驗(yàn),分析復(fù)合地層對(duì)管片襯砌結(jié)構(gòu)的影響。曹鵬飛等[2]建立有限元模型,分析富水砂層地下水位升降速率對(duì)區(qū)間盾構(gòu)隧道襯砌內(nèi)力的影響。針對(duì)地下水影響,張明飛[3]研究地下水位變動(dòng)誘發(fā)地鐵隧道變形以及地鐵對(duì)地下水滲透阻擋作用。田俊豐等[4]考慮不同含水量土層對(duì)黃土隧道圍巖變形規(guī)律的影響。宋文杰[5]研究運(yùn)營(yíng)期間地下水位變化與列車荷載共同作用對(duì)車站結(jié)構(gòu)力學(xué)性能的影響。李建民[6]通過有限元三維數(shù)值模擬,分析地下水位下降對(duì)隧道的影響。張夏冉等[7]以三峽庫(kù)區(qū)萬(wàn)州區(qū)下坪滑坡為模型,分析在4種不同數(shù)量級(jí)的滲透系數(shù)條件下的滲流場(chǎng)特征,研究在不同滲透系數(shù)下的滑坡穩(wěn)定性變化規(guī)律。劉德華[8]應(yīng)用Flac3D 對(duì)地下水作用下隧道結(jié)構(gòu)的受力和變形進(jìn)行數(shù)值模擬和分析。黃宏偉等[9]設(shè)置不同滲流程度及水位邊界條件,分析長(zhǎng)期滲流條件下隧道周圍土體的孔壓分布規(guī)律、地表沉降規(guī)律和管片內(nèi)力變化規(guī)律。Arjnoi等[10]采用密封、零水壓、恒定總水頭完全排水、僅排水等邊界條件探討排水條件對(duì)隧道孔隙水壓力分布和襯砌應(yīng)力的影響。針對(duì)隧道襯砌裂縫擴(kuò)展研究,黃宏偉等[11]研究了襯砌在主要影響因素作用下的裂縫分布規(guī)律、裂縫擴(kuò)展過程、裂縫外觀表現(xiàn)形式及發(fā)生機(jī)制。余天堂[12]通過理論推導(dǎo)模擬了單一裂紋擴(kuò)展和多裂紋擴(kuò)展。Xu等[13]針對(duì)沙土和花崗巖復(fù)合地層隧道開裂進(jìn)行數(shù)值與試驗(yàn)結(jié)合的模擬方法,研究影響管片裂縫開裂原因以及開裂過程。

綜上所述,近年來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)于盾構(gòu)隧道的力學(xué)性能研究主要集中在地下水、襯砌裂縫、車輛荷載等單一因素上,而有關(guān)水位下降的模式及地下水、襯砌裂縫、車輛荷載等多因素耦合的研究相對(duì)較少。基于此,本文以大連地鐵4號(hào)線營(yíng)城子站—銀杏大道站區(qū)間為研究背景,采用Abaqus軟件建立道床-隧道-土層有限元模型,通過設(shè)置排水邊界實(shí)現(xiàn)水位變化,模擬運(yùn)營(yíng)隧道在地下水位下降時(shí)不同降水模式及襯砌裂縫等參數(shù)對(duì)盾構(gòu)隧道性能的影響。

1 有限元模型建立

1.1 模型參數(shù)

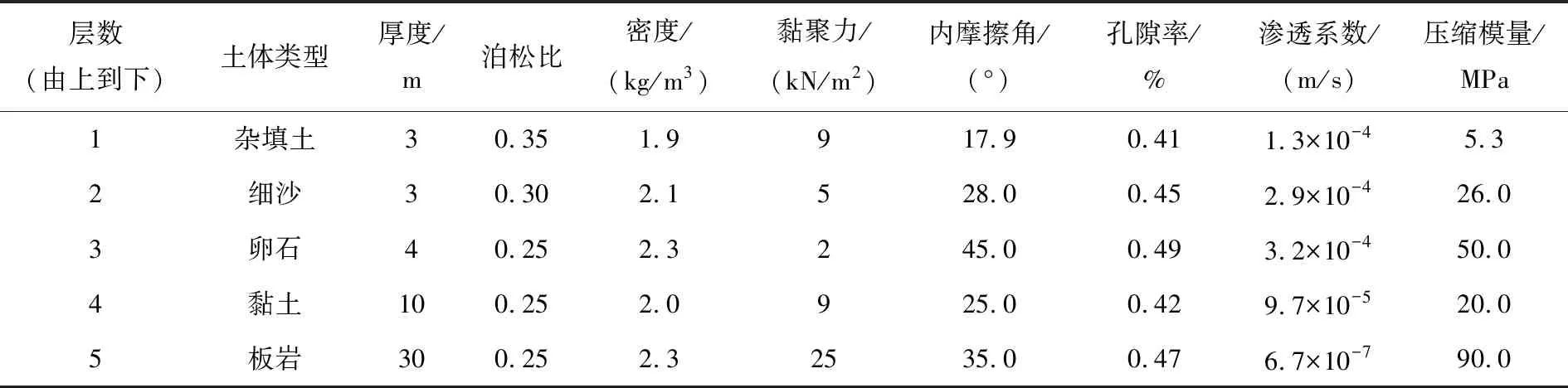

本文使用有限元模擬軟件Abaqus建立二維道床-隧道-土層耦合有限元模型,土層模型建立尺寸為50 m(垂直深度)×100 m(水平寬度),土層分為5層,土層參數(shù)見表1。根據(jù)所提供的管片系列構(gòu)造設(shè)計(jì)圖可得,隧道外徑為3.6 m,內(nèi)徑為3.4 m,混凝土型號(hào)為C50。道床為C30混凝土,厚度取0.5 m。道床與襯砌間的約束采取綁定(Tie)約束。

表1 土層參數(shù)

1.2 網(wǎng)格劃分

采用有限元軟件Abaqus對(duì)孔隙壓力作用下的盾構(gòu)隧道襯砌進(jìn)行模擬分析。為減少計(jì)算分析時(shí)間,假設(shè)土體以及襯砌為理想彈塑性體。盾構(gòu)隧道土體采用Drucker-Prager模型的本構(gòu)關(guān)系,假定為各向同性材料。

1.2.1 隧道襯砌網(wǎng)格

考慮滲透的影響,襯砌模型網(wǎng)格采用CPE4P網(wǎng)格類型;采用擴(kuò)展有限元方式計(jì)算裂縫,網(wǎng)格形狀為四邊形,網(wǎng)格數(shù)量為450個(gè)。為減小計(jì)算量,對(duì)于沒有裂縫襯砌結(jié)構(gòu)網(wǎng)格大小劃分為0.1,帶裂縫襯砌結(jié)構(gòu)位置網(wǎng)格大小為0.05。

1.2.2 隧道土層網(wǎng)格

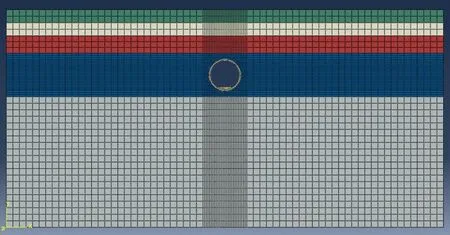

土層采用二維實(shí)體單元(CPE4P),襯砌模型同樣采取CPE4P,網(wǎng)格形狀為四邊形,數(shù)量為4 316個(gè)。為精確計(jì)算結(jié)果,對(duì)隧道周圍土體進(jìn)行網(wǎng)格加密劃分,最終土層與襯砌二維有限元模型網(wǎng)格劃分效果見圖1。

圖1 隧道襯砌有限元模型

1.3 工況設(shè)置

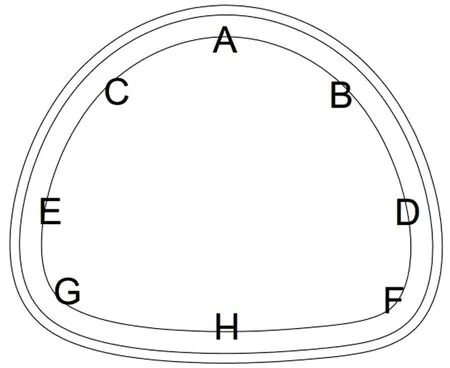

本文分別在隧道結(jié)構(gòu)拱頂、拱腰、拱腳位置設(shè)置8個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),記為A~G(圖2),隧道埋深為20 m。

圖2 隧道襯砌監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置

采用Abaqus建立道床-隧道-土層有限元模型,通過設(shè)置排水邊界實(shí)現(xiàn)水位變化,模擬運(yùn)營(yíng)隧道在地下水位下降時(shí)不同降水模式對(duì)盾構(gòu)隧道力學(xué)性能的影響。

二維模型共設(shè)置3個(gè)分析步,順序如下:

(1)初始分析步:模型初始邊界條件、預(yù)應(yīng)力場(chǎng)和自重應(yīng)力在該步設(shè)置。

(2)靜力通用分析步:在該步得出應(yīng)力,以O(shè)DB導(dǎo)入方法平衡地應(yīng)力。

(3)soil分析步:利用關(guān)鍵字方法設(shè)置排水邊界,以設(shè)置邊界條件的方法設(shè)置透水面。

1.3.1 水位下降模式設(shè)置

大連地區(qū)地層分布復(fù)雜,軟弱夾層分布不規(guī)律,巖層會(huì)對(duì)地下水流動(dòng)起到阻礙作用,影響地下水位下降后的補(bǔ)給以及滲流,從而形成單側(cè)水位下降模式。

為了探究雙側(cè)水位下降與單側(cè)水位下降2種不同水位下降模式對(duì)濱海復(fù)合地層隧道襯砌的影響,本文利用Abaqus仿真軟件對(duì)單雙側(cè)下降模式進(jìn)行仿真模擬分析,不同工況下單雙側(cè)降水分布見表2。

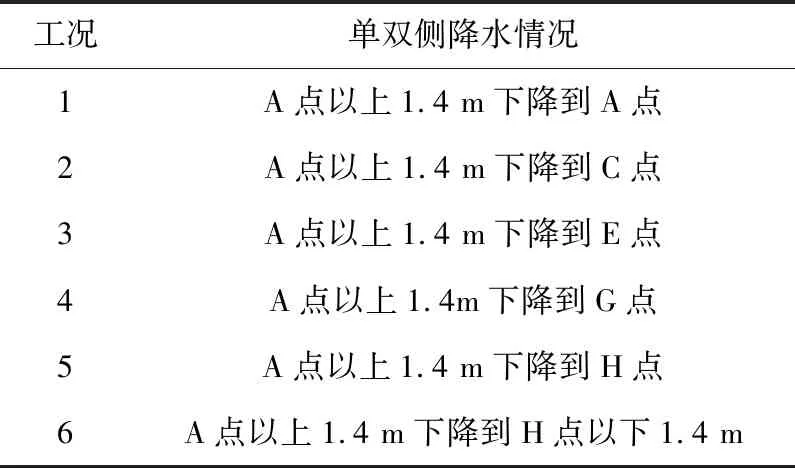

表2 單雙側(cè)降水分布

1.3.2 列車荷載設(shè)置

本文工況為運(yùn)營(yíng)地鐵隧道襯砌,應(yīng)考慮列車荷載影響,將列車速度設(shè)置為60 km/h,列車車身質(zhì)量為44 524 kg,轉(zhuǎn)向架質(zhì)量為2 418 kg,輪對(duì)質(zhì)量為2 418 kg,車身長(zhǎng)度為19.8 m。

由軌道不平順理論可知,豎向輪軌荷載主要在低頻(0.5~10 Hz)、中頻(30~60 Hz)和高頻(100~400 Hz)3個(gè)頻率范圍內(nèi),具體可以表示為一個(gè)靜荷載和3個(gè)隨時(shí)間變化的正弦動(dòng)荷載函數(shù)相加:

F(t)=Q0+Q1sinω1t+Q2sinω2t+Q3sinω3t

(1)

式中:Q0是單邊車輪靜載;Q1、Q2、Q3分別為低、中、高頻中某一典型值振動(dòng)荷載幅值。

令列車簧下質(zhì)量為M0,則其相應(yīng)幅值為:

Qi=M0Biωi2

(2)

式中:Bi為低、中、高頻3種情況下的某一典型矢高;ωi為某一車速下低、中、高頻3種情況下的不平順振動(dòng)波長(zhǎng)下的圓頻率,計(jì)算公式為:

ωi=2πv/λi

(3)

式中:v為列車的運(yùn)行速度;λi為對(duì)應(yīng)低、中、高頻3種情況下的典型波長(zhǎng)。

根據(jù)規(guī)范,本文依照最不利情況下取軌道不平順值λ1=10 m、B1=3.5 mm、λ2=2 m、B2=0.4 mm、λ3=0.5 m、B3=0.08 mm,得到60 km/h時(shí)列車動(dòng)荷載函數(shù):

(4)

1.3.3 隧道襯砌裂縫設(shè)置

在隧道襯砌管片上不同位置處設(shè)置長(zhǎng)度為5 cm的初始裂縫,建立單裂縫襯砌結(jié)構(gòu)模型、雙裂縫襯砌結(jié)構(gòu)模型。單裂縫模型初始裂縫分別設(shè)置在A、C、G位置; 雙裂縫模型初始裂縫設(shè)置在A+G、A+C位置。在上述模型中施加車輛荷載,設(shè)置水位下降工況進(jìn)行仿真分析,分析不同水位變化模式下隧道結(jié)構(gòu)應(yīng)變以及裂縫擴(kuò)展的影響。

2 計(jì)算結(jié)果分析

本文采用滲流模擬的方法,按照表2的不同工況,建立二維隧道模型,監(jiān)測(cè)隧道結(jié)構(gòu)的應(yīng)力和應(yīng)變,從而分析不同水位變化對(duì)隧道結(jié)構(gòu)的影響。

2.1 應(yīng)變分析

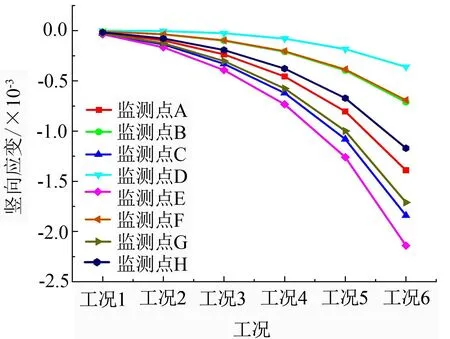

2.1.1 豎向應(yīng)變分析

分析地下水水位變化對(duì)隧道襯砌產(chǎn)生的影響時(shí),襯砌豎向應(yīng)變是觀測(cè)的重要指標(biāo),過大的豎向應(yīng)變能夠?qū)е滤淼澜Y(jié)構(gòu)產(chǎn)生裂縫,最終影響隧道結(jié)構(gòu)的使用壽命。

根據(jù)圖3襯砌結(jié)構(gòu)豎向應(yīng)變結(jié)果可知,隨著地下水位的下降,結(jié)構(gòu)各監(jiān)測(cè)點(diǎn)豎向應(yīng)變?cè)龃蟆9r4~6襯砌結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的豎向應(yīng)變最大增加幅度為0.001 8,工況1~3襯砌結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的豎向應(yīng)變最大增加幅度為0.000 41。工況4~6地下水對(duì)襯砌結(jié)構(gòu)上浮作用明顯大于工況1~3,并且隨著地下水位下降,相比于雙側(cè)排水,單側(cè)排水各工況下襯砌結(jié)構(gòu)各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)豎向應(yīng)變相對(duì)較小,說明此時(shí)未排水一側(cè)地下水對(duì)襯砌結(jié)構(gòu)浮力作用仍然不可忽略。

(a) 單側(cè)降水襯砌

襯砌結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)點(diǎn)C、E、G(靠近排水側(cè)監(jiān)測(cè)點(diǎn))單側(cè)排水各工況情況下的豎向應(yīng)變分別為0.18、0.21、0.17;襯砌結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)點(diǎn)B、D、F(靠近排水側(cè)監(jiān)測(cè)點(diǎn))單側(cè)降水各工況情況下的豎向應(yīng)變分別為0.07、0.03、0.06。C、E、G單側(cè)降水各工況情況下的豎向應(yīng)變約為對(duì)稱點(diǎn)B、D、F豎向應(yīng)變的2.6~7倍。隨著水位下降,土體孔隙水壓變小,進(jìn)而導(dǎo)致土體有效應(yīng)力增大,襯砌的豎向應(yīng)力增大,單側(cè)降水情況下,排水側(cè)相對(duì)未排水側(cè)的豎向應(yīng)變變化較大。

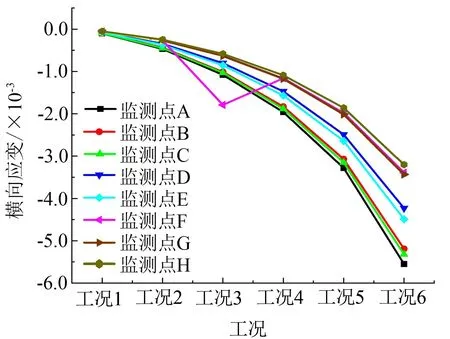

2.1.2 橫向應(yīng)變分析

單雙側(cè)降水襯砌橫向應(yīng)變見圖4。從圖中對(duì)比結(jié)果可知,隨著地下水位下降,隧道襯砌結(jié)構(gòu)各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)橫向應(yīng)變均有所增加,排水造成失水圍巖孔隙壓力減小,在上覆土層及結(jié)構(gòu)自重條件下,橫向應(yīng)變?cè)黾印T陔p側(cè)降水模式工況下,襯砌結(jié)構(gòu)各監(jiān)測(cè)點(diǎn)橫向應(yīng)變最大值為0.03,豎向應(yīng)變最大值為0.26,橫向應(yīng)變遠(yuǎn)小于豎向應(yīng)變,說明結(jié)構(gòu)承受的豎向應(yīng)力遠(yuǎn)大于橫向應(yīng)力。因此在施工以及運(yùn)營(yíng)期間,襯砌結(jié)構(gòu)豎向應(yīng)變?yōu)殛P(guān)鍵因素,但是由于本文考慮到單雙側(cè)降水工況,單側(cè)降水會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)偏壓,從而影響襯砌結(jié)構(gòu)各個(gè)位置橫向應(yīng)力分布,因此本文以研究隧道襯砌結(jié)構(gòu)橫向應(yīng)變?yōu)橹鳌?/p>

(a) 單側(cè)降水襯砌

雙側(cè)降水模式下,工況1~3襯砌結(jié)構(gòu)各監(jiān)測(cè)點(diǎn)橫向應(yīng)變最大增加幅度為0.000 36,工況4~6橫向應(yīng)變最大增加幅度為0.001,工況1~3襯砌結(jié)構(gòu)各監(jiān)測(cè)點(diǎn)橫向應(yīng)變?cè)黾臃冗h(yuǎn)小于工況4~6,主要原因是地下水下降時(shí)襯砌結(jié)構(gòu)浮力作用減弱,從而導(dǎo)致土體豎向有效應(yīng)力增加,土體對(duì)襯砌結(jié)構(gòu)豎向應(yīng)力增加,橫向應(yīng)變?cè)黾?并且工況4~6地下水對(duì)結(jié)構(gòu)上浮作用明顯。襯砌結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)點(diǎn)D、E分別為橫向應(yīng)變最大點(diǎn),橫向應(yīng)變隨著地下水位下降而迅速增加。

2.2 裂縫擴(kuò)展分析

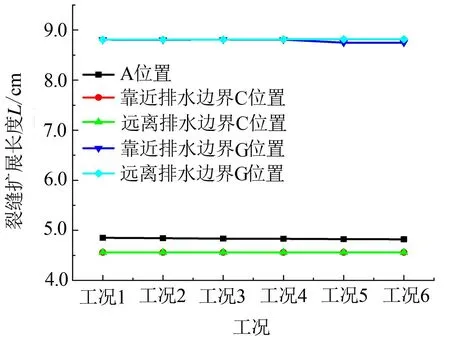

2.2.1 單裂縫分析

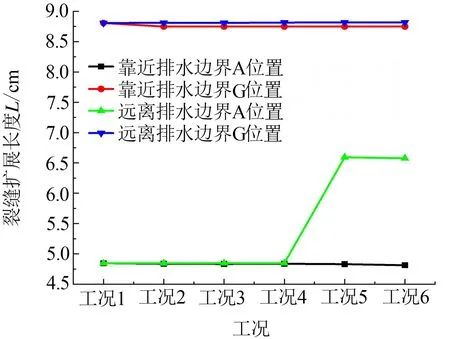

為了模擬單裂縫在地下水下降過程中的裂縫擴(kuò)展情況,在拱頂、上拱腰、下拱腳處分別布置一條初始裂縫。單雙側(cè)降水襯砌單裂縫擴(kuò)展情況見圖5。可以看出襯砌拱腰處裂縫擴(kuò)展平緩, 裂縫位于拱頂及拱腳處時(shí)損傷破壞發(fā)展較快,即管片裂縫擴(kuò)展呈現(xiàn)突發(fā)性、劇烈性的特征。由于雙側(cè)降水,襯砌結(jié)構(gòu)受力分布沿豎向軸線呈對(duì)稱分布,同時(shí)為了對(duì)比單雙側(cè)降水對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)裂縫擴(kuò)展的影響,因此對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)A、C、G進(jìn)行進(jìn)一步深入研究。

(a) 單側(cè)降水單裂縫擴(kuò)展

單裂縫雙側(cè)降水情況下,A、C位置裂縫擴(kuò)展分別為6、4 cm,G位置裂縫擴(kuò)展程度相對(duì)更大,是C位置的2倍,結(jié)構(gòu)破壞更加嚴(yán)重。根據(jù)A位置裂縫發(fā)展趨勢(shì),可知裂縫擴(kuò)展具有突變性。拱底以及拱頂受力形式主要為外部受壓,內(nèi)部受拉;拱腰為外部受拉,內(nèi)部受壓。襯砌裂縫形式主要為張拉裂縫,因此在受拉部分容易出現(xiàn)開裂。地下水水位下降導(dǎo)致土體有效應(yīng)力增大,土體對(duì)襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力增大,拱頂以及拱底內(nèi)部受拉,因此拱頂以及拱底內(nèi)部位置裂縫擴(kuò)展比拱腰位置裂縫擴(kuò)展更大。

同理,單裂縫單側(cè)降水情況下,G位置裂縫擴(kuò)展最大, 裂縫擴(kuò)展長(zhǎng)度為8 cm,A略小,為4.8 cm,C最小,為4.5 cm,因此選擇G位置進(jìn)行裂縫擴(kuò)展研究。由于單側(cè)降水襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布不對(duì)稱,排水側(cè)出現(xiàn)較大豎向應(yīng)變,從而襯砌結(jié)構(gòu)拉力增加,導(dǎo)致排水側(cè)襯砌裂縫擴(kuò)展長(zhǎng)度為8.748 cm,比未排水側(cè)裂縫擴(kuò)展長(zhǎng)度8.817 cm略小。

2.2.2 雙裂縫分析

由于單側(cè)降水情況對(duì)結(jié)構(gòu)影響較大,因此在單側(cè)降水情況下,考慮雙裂縫擴(kuò)展情況。雙裂縫布置在監(jiān)測(cè)點(diǎn)A、G(拱腰以及拱腳)和A、C(拱頂以及拱腰)處裂縫擴(kuò)展情況見圖6。

(a) A、G裂縫擴(kuò)展

單側(cè)降水情況下,拱腳裂縫擴(kuò)展較大,裂縫位置遠(yuǎn)離排水側(cè)時(shí),裂縫擴(kuò)展較大。由土力學(xué)可知,在施加荷載過程中,飽水的土體所承受的附加壓力由水和顆粒骨架共同承擔(dān),地下水水位下降變化引起巖體內(nèi)空隙水壓力的變化,造成大范圍內(nèi)的地面沉降,從而襯砌結(jié)構(gòu)拉力增大,導(dǎo)致未排水側(cè)襯砌裂縫擴(kuò)展相對(duì)于排水側(cè)裂縫擴(kuò)展較大,相差最大約為2 cm。

將A、G雙裂縫與A單裂縫情況進(jìn)行對(duì)比,研究G位置裂縫對(duì)A位置裂縫的影響,可以得到G位置裂縫會(huì)導(dǎo)致A位置裂縫提前發(fā)生裂縫突變擴(kuò)展,達(dá)到6.6 cm,從而得出拱腳位置裂縫會(huì)加劇拱頂裂縫擴(kuò)展。將AC、AG兩種雙裂縫情況進(jìn)行對(duì)比,研究C和G位置裂縫對(duì)A位置裂縫的影響,C和 G位置裂縫會(huì)導(dǎo)致A位置裂縫迅速擴(kuò)展到6.6 cm,其他位置裂縫對(duì)拱頂裂縫影響較大。因此在實(shí)際工程中,應(yīng)對(duì)拱頂位置裂縫進(jìn)行及時(shí)、有效地處理。

3 結(jié)論

(1)地下水位下降、孔隙壓力下降及土體有效應(yīng)力增大,使得隧道襯砌各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的應(yīng)變均有所增大。

(2)工況1~3豎向應(yīng)變最大增加幅度為0.000 41,工況4~6豎向應(yīng)變最大增加幅度為0.001 8;工況1~3襯砌結(jié)構(gòu)各監(jiān)測(cè)點(diǎn)橫向應(yīng)變最大增加幅度為0.000 36,工況4~6橫向應(yīng)變最大增加幅度為0.001,工況4~6最大橫豎向應(yīng)變?cè)龇黠@,說明水位在拱腰以下變化時(shí)對(duì)襯砌結(jié)構(gòu)上浮作用明顯。

(3)水位在拱腰以下變化時(shí),地下水上浮對(duì)隧道襯砌結(jié)構(gòu)作用明顯。隨著地下水水位下降,單雙側(cè)排水情況下,結(jié)構(gòu)所受橫豎向應(yīng)力均有所增大,橫豎向應(yīng)變?cè)龃?單側(cè)降水導(dǎo)致襯砌結(jié)構(gòu)偏壓,出現(xiàn)不對(duì)稱變形,且單側(cè)排水情況下排水側(cè)橫豎向應(yīng)變均大于未排水側(cè)。因此,在盾構(gòu)隧道的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)階段中應(yīng)注重水位下降的模式以及結(jié)構(gòu)的薄弱區(qū)域。單側(cè)排水對(duì)盾構(gòu)隧道襯砌結(jié)構(gòu)的影響明顯,值得關(guān)注。

(4)在單雙側(cè)排水情況下,拱腳裂縫擴(kuò)展最為劇烈,拱腰位置裂縫幾乎不擴(kuò)展;單側(cè)排水會(huì)導(dǎo)致未排水側(cè)裂縫擴(kuò)展加劇。在雙裂縫情況下,裂縫相互作用,導(dǎo)致裂縫擴(kuò)展相對(duì)于單裂縫擴(kuò)展提前且長(zhǎng)度更長(zhǎng),為6.6 cm。雙裂縫情況下,其他位置裂縫會(huì)導(dǎo)致拱頂裂縫在工況4~5時(shí)發(fā)生劇烈擴(kuò)展。