景德鎮一次罕見連續性大暴雨過程分析

盛夢婷,馬中元,黃龍飛,陳鮑發,李燕玲

(1.樂平市氣象局,333300,江西,樂平;2.江西省氣象科學研究所,330046,南昌;3.景德鎮市氣象局,333000,江西,景德鎮)

0 引言

每年的8月中旬,景德鎮往往處在副高脊線南側,多晴熱天氣,午后到傍晚常出現陣雨或雷陣雨。此類降水常常點強面弱,局地性強。除雷雨天氣外,還受臺風減弱后的低壓影響,但此類降水除2012年8月10日“海葵”臺風外,降水一般都較弱。2021年8月11—14日,贛北出現大范圍強降水天氣,景德鎮為降水中心,使得該地區出現罕見“秋汛”。國內學者對梅雨期長江中下游暴雨天氣研究較多,連續性大暴雨過程具有β中尺度特征,造成局地強降水、洪澇等災害[1-3]。持續性大暴雨過程的水汽特征及多尺度天氣系統的疊加影響十分明顯,地形對大暴雨的影響也明顯[4-5]。有時在弱的引導氣流背景下,局地也會出現大暴雨[6]和特大暴雨[7-8]。大暴雨雷達回波的移動十分重要,雷達拼圖風暴跟蹤信息STI較好地指示暴雨回波的移動,為預測暴雨回波的演變提供了有效手段[9]。上述文獻主要研究華北和東北,針對江西出現的連續性大暴雨過程研究文獻相對偏少。本文使用常規天氣資料等,以2021年8月中旬景德鎮地區連續性大暴雨過程為例進行分析,以期為今后景德鎮大暴雨天氣的預報服務提供參考依據。

1 天氣實況

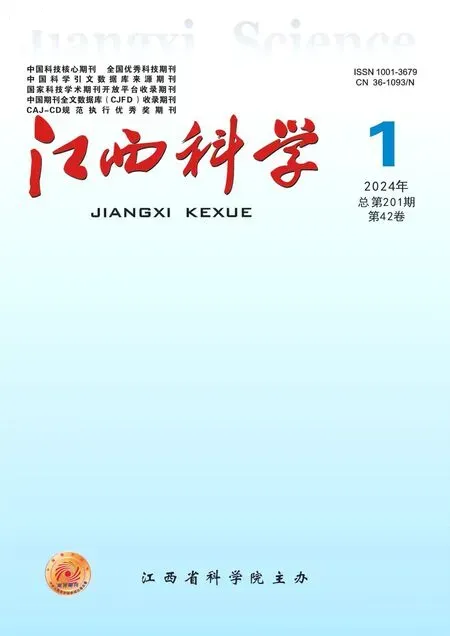

2021年8月11—14日,贛北出現連續降水過程,部分地區出現暴雨、大暴雨(圖1)。景德鎮為此次過程降水中心。據統計,全市平均雨量169.8 mm,以樂平臨港站312 mm為最大。本次過程對流性強,有89站次出現20 mm/h以上強降水,最大小時雨強47.9 mm,出現在8月11日05時。此外,從逐日降水時段來看,降水呈現明顯日變化,主要出現在每日08時、20時前后。

圖1 2021年8月11—14日贛北累計雨量(a)和樂平國家站逐小時雨量(b)

此輪降水過程造成8月中旬景德鎮地區降水異常偏多,達246.6 mm,為常年同期5倍,創景德鎮建站以來新高(表1)。

2 環流形勢演變

2.1 500 hPa環流演變

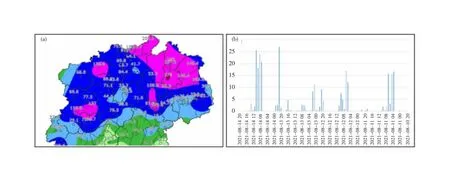

從副高形勢來看,11—14日過程按不同降水性質可分為2個階段:1)11—12日,此時景德鎮受副高控制,多雷雨天氣(圖2(a));2)13—14日,副高有所南落,冷暖空氣在長江流域交匯,大氣斜壓性明顯加強,降水較前期又有加強(圖2(b))。

圖2 2021年8月11日08時(a)和13日20時(b)天氣系統中分析圖

500 hPa環流演變來看,中高緯呈現典型的兩脊一槽形勢,其中烏拉爾山附近高壓脊脊前有明顯冷平流,未來將不斷加深發展;俄羅斯東部有阻塞高壓,穩定少動。兩高壓之間一支經向度較大低槽從極地伸向中緯地區,在巴湖以北形成切斷低壓,冷中心達-18 ℃。烏拉爾山脊前強冷平流將冷空氣不斷向南輸送匯入切斷低壓中,使其不斷發展南落,槽線轉為東北西南走向。低壓槽前的正渦度平流輸送隨之加強,使得下游阻塞高壓趨于減弱。

伴隨著巴湖以北切斷低壓的加強和冷空氣的匯集,低壓南側的西北氣流引導冷空氣逐步向南侵襲,引起溫度場波動。北方緯向環流波動加強,逐步向經向環流轉換,至13日08時形成溫度場落后于高度場形勢,經向環流進一步加強,槽后西北氣流引導的冷空氣與南方暖濕氣流在長江流域交匯,造成強降雨天氣。

而在中低緯地區,11—12日副高120°處脊線位于25°N附近,588 dagpm線控制整個江南地區。13—14日,隨著冷空氣南下,副高588 dagpm線有所南落,但仍始終控制東南沿海一帶。受穩定的副高影響,其西側西南和東南氣流穩定維持,引導南海和孟加拉灣的暖濕水汽向北輸送,為暴雨區提供了充足水汽和不穩定能量來源。

2.2 中低層切變演變

10日20時,925 hPa在鄂贛交界有弱西南渦向東移動,11日08時東移至安徽境內,贛北逐漸轉處低渦西南側,此時,南昌為西南風,而安慶、衢州均為正西風,存在風向風速輻合,同時景德鎮地區的喇叭口狀地形也為輻合上升提供了有力條件。因此,回波在鄱陽湖附近初生發展,在景德鎮地區得以加強維持。12日08時,邊界層出現風速脈動,南昌925 hPa風速達12 m/s,安慶、衢州僅為4 m/s,形成明顯風速輻合,同時暖脊位置也呈東北西南向,位于贛北上空,在暖強迫作用下,觸發對流產生。13—14日,長江以北偏北風力加大,表明冷空氣勢力正在南下,與江南西南氣流對峙,925~850 hPa切變線得以加強。切變南側西南氣流普遍從前2日4 m/s左右加強到10 m/s,暖脊強度也進一步增強,南昌925 hPa溫度達到25 ℃,為該地區暖中心。暖冷空氣對峙增強了大氣斜壓性,強降水多在此時段內出現。隨后低槽移出,但500 hPa仍有短波槽波動,低層也有弱切變維持,降水形勢總體維持,但強度已明顯減弱。

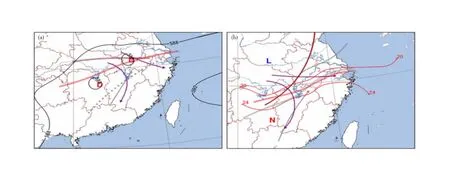

3 雷達拼圖STI產品特征分析

研究表明,組合STI產品彌補了單部雷達缺乏反射率回波圖、只顯示各自的STI風暴跟蹤信息的不足,對于判斷未來一小時回波的移動方向、移動速度有明顯指示意義[9]。而密集指向區對應于回波未來位置的確定效果更好,在多次強雷電、大風、冰雹的天氣過程中得到了驗證。在此次過程中,應用組合STI產品可較好研判未來對流單體移動趨勢。12日05—06時,回波從鄱陽境內向東北方向移動,形態較為分散,但在移動過程中不斷合并發展,同時后部又有新生單體生成,移向與前方單體一致。13日20—21時、14日08—09時,贛北上空為層積混合降水回波,強度達55 dBz以上,從組合STI產品來看,新舊單體移向一致,重復經過景德鎮和樂平市區,造成列車效應,最終導致暴雨出現(圖3)。

(a)12日05:00;(b)12日06:00;(c)13日20:00;(d)13日21:00;(e)14日08:00;(f)14日09:00

4 8月中旬降水極端性淺析

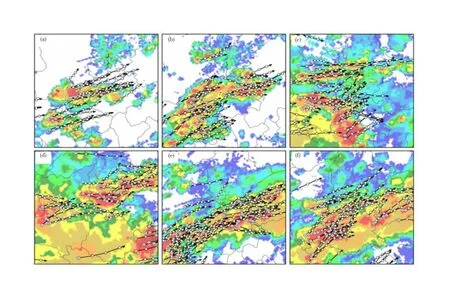

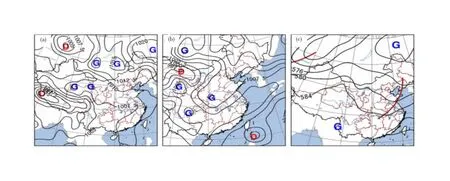

研究表明,我國雨帶的移動與環流的季節變化關系十分密切,一般大雨帶位于500 hPa副熱帶高壓脊線北側8~10緯度(圖4)。從多年統計來看,8月副高脊線一般位于28°N附近。從近30年(1990—2010年)多年平均圖上可發現,584 dagpm線位于38°N一帶,副高盤踞在海上,其脊線位置在30°N附近,與上述結論一致。地面圖上,受海陸熱力性質影響,盛夏江南多受熱低壓控制,天氣晴熱,江西地區平均氣壓在995~1 000 hPa之間。

圖4 500 hPa高度場(a)和地面氣壓場(b)30年平均

但此次過程11—12日地面圖江西處低壓倒槽中(圖5),與常年平均接近,降水多以熱雷雨天氣為主。但13—14日隨著較強冷空氣南下,13日23時湖北出現1 010 hPa高壓中心,遠高于常年平均,表明冷空氣勢力偏強。同樣的,500 hPa高空13—14日副高在120°E處脊線南落至25°N附近,584 dagpm線更是到達沿江一帶,并有明顯低槽東移,與梅雨期形勢相近。又因暖勢力強勁,造成強降水發生。

圖5 2021年8月11日8時地面氣壓場(a)13日23時地面氣壓場(b)13日20時500 hPa高度場(c)

5 結論

本文利用常規地面、高空觀測資料、WebGIS雷達拼圖STI產品、ncep日平均再分析資料,對2021年8月中旬景德鎮地區罕見暴雨進行了初步分析,結論如下。

1)此次降水過程持續時間長,強度大,同期降水位居歷史首位,具有一定極端性。

2)強降水是在有利環境場中產生的,暖強迫下的風速輻合是造成11—12日降水產生的主要原因,13—14日地面冷空氣南下,大氣斜壓性增強,觸發對流性強降水。

3)雷達拼圖組合STI產品表明新舊單體移向一致,重復經過景德鎮和樂平市區,造成列車效應,最終導致暴雨出現。

4)副高較常年同期明顯偏南、冷空氣活動偏強偏南,導致冷暖空氣強烈對峙,是造成景德鎮中旬極端降水主要原因。