數字龕位的主動推理:邁向元宇宙的預測心智

劉林澍 葉浩生

(廣州大學心理與腦科學研究中心,廣州 510006)

1 引 言

2021 年3 月10 日,在線創作游戲平臺Roblox 作為首家將“元宇宙”(metaverse)概念寫入招股書的公司登陸紐約證交所。同年10 月28 日,社交巨頭Facebook 的創始人Mark Zuckerberg 在年度Connect 大會上宣布將公司更名為Meta,體現社交技術邁向“元宇宙”的恢弘愿景,即推進擴展現實(extended reality,XR)、腦機接口等先進媒介技術與互聯網社交場景深度融合,創建一個能讓用戶“實現3D 娛樂和關聯”的空間。Zuckerberg 表示:“下一代互聯網平臺將更具沉浸色彩。它將是具身的——你能體驗它,而不是只能觀看它。這就是所謂的‘元宇宙’,它將觸及我們的一切產品。”自1992 年在Neal Stephenson 的科幻小說《雪崩》中首次出現29 年后,“元宇宙”一躍成為互聯產業界和(以傳播學為代表的)學術界話題性、傳播力最強的模因(meme)之一,2021 年也被廣泛視為“元宇宙元年”。

然而“元宇宙”的開發并非一帆風順。2022 年上半年,利好的政策環境和大批科技企業的跟進布局讓“元宇宙”的前景看似一片光明。但隨之而來的是2022 年秋的硅谷裁員風暴,這輪裁員受宏觀經濟環境影響,波及包括Meta 在內的大批科技企業;2023年初,以ChatGPT 為代表的人工智能內容生成(AI Generated Content,AIGC)工具異軍突起,又迫使一眾科技企業調整業務方向,微軟宣布裁撤其工業元宇宙團隊Industrial Metaverse Core、騰訊和字節跳動也開始對旗下XR 業務實施組織優化。圍繞“元宇宙”的未來走向開始出現越來越多不同的聲音。

事實上,過去一年多時間里“元宇宙”話題熱度大起大落背后的深層原因之一,是人們多受Zuckerberg 影響,認為“元宇宙”即“XR+游戲+互聯網社交”。這種界定帶有Facebook(Meta)業務形態的鮮明特色,也因此有其局限性。在Stephenson 筆下,“元宇宙”是一個提供沉浸式體驗的虛擬空間,讓用戶得以逃避現實、麻醉精神。這些用戶在小說中處于未來社會最底層,生活的不盡如人意讓他們試圖從數字世界的光怪陸離中獲得補償,甚至不惜付出在現實中毀容的代價,最終從精神到身體都被“元宇宙”吞噬殆盡——成為“石像鬼”(Gargoyle)并作為數字分身(avatar)永遠徘徊在虛擬空間中。值得注意的是,Zuckerberg 的展望和Stephenson 的描述雖看似大相徑庭,卻都指向互聯網時代虛擬空間的性質及其與用戶的關系。這條線索有助于揭示“元宇宙”究竟是細節生動、體驗豐富的美麗新世界,還是異化的、反烏托邦的“賽博朋克”式未來,進而對“元宇宙”愿景下技術與個人的關系發展做出合理展望。

2 作為認知龕位的數字宇宙

“元宇宙”作為創設在互聯網空間中的虛擬世界,與現實世界既緊密關聯又不盡相同。二者的關聯性體現為:(1)在認識論意義上,“元宇宙”是接地的(grounded),它呈現的數字生活模式依然是從人類自然生活模式中“生長”出來的——若非如此,用戶就無法從中獲得補償,數字空間也無法產生吸引力;(2)在本體論意義上,“元宇宙”是具身的(embodied),它具備的時空屬性和功能形態無法脫離作為生命有機體的用戶——即便“石像鬼”也無法拋卻肉身而僅以虛擬身份存在。可見“元宇宙”就是(包括用戶的)現實在網絡空間的某種“映射”。

這種“映射”本是一個純粹的技術概念,由信息與物質的交互孕育,媒介的發展則是助產士。以制造業領域備受重視的“信息-物理系統”(cyber-physical systems,CPS)為例,作為“工業4.0”的核心和基礎,CPS 強調借助先進的傳感技術和網絡技術,創建設備、車間,乃至企業的“數字孿生”,以此為媒介,企業管理者與生產過程動態交互,對物理設備進行實時監控,實現優化工藝、預測維護和管理運行狀況等目的(Uhlemann et al.,2017)。當然,為實現上述目的,制造業領域的數字孿生必然是物理實在的“鏡像”(Tao et al.,2019)。相比之下,作為用戶日常生活的數字孿生,“元宇宙”與CPS 的差異在于它并不追求與物理現實一一對應,而是一方面植根于現實,一方面又尋求超越:用戶能借助數字分身在虛擬空間中獲得無法在現實中獲得的意義感和滿足感,這種意義感和滿足感源于他們能借助數字分身實施無法在現實中實施的行動。

“元宇宙”描繪了互聯網時代信息-物理交互的最終樣態:媒介技術的發展進一步淡化了信息與物質的界線,使虛擬空間與用戶各感官通路的銜接更加順暢自然,由此創造出真正的沉浸式體驗。隨著數字生活對現實生活的“滲透”不斷深入,“元宇宙”將逐漸成為用戶參與數字生活乃至現實生活的自然場景,虛擬空間也將從一種工具性媒介轉化為人們真正意義上的生活環境,作為認知龕位(cognitive niche)乃至生態龕位(ecological niche)①“認知龕位”的概念是從“生態龕位”的概念中衍生出來的。在生態學語境中,“龕位”(niche)或“生態龕位”(ecological niche,常譯作“生態位”)指維系(從個體到種系水平的)特定主體之適應性的一切環境因素(Polechová & Storch,2019;Lewis,2022)。相應地,認知龕位指支持特定主體認知活動的環境因素,表現為主體在環境中創建和維系的因果模型,詳見第4 節。扮演人們日常生活的意義源泉。可見“元宇宙”語境下用戶(個人)與虛擬空間(媒介)的關系可視為物理主體與現實環境動態耦合的變體,“元宇宙”的本質就是對互聯網用戶數字生活環境最終樣態的展望。因此如果一個模型(最好是數學模型)有能力描述(廣義的)主體-環境系統的動態耦合關系,就應該同樣有能力描述個人與媒介動態耦合的具體細節,進而詮釋“元宇宙”的基本動力學。

3 預測性心智的主動推理

認知科學理論發展的最新成果——預測心智理論體系(predictive mind theories)就提供了這樣一個理想的模型,它將主體-環境的動態耦合形式地概括為“主動推理”(active inference)。近年來,該理論體系已在認知科學的各個子領域引發了廣泛的關注(克拉克,2020;Goldstein,2020;Parr et al..,2022),并在兩個方面與認知科學的傳統理論形成了鮮明對比:首先,其旨在以主動推理概括心智生活的各個面向,而非為不同認知活動提供不同的解釋——對人類而言,預測心智理論的解釋范圍包括但不限于感知、思維、情感、意向、行動、計劃、學習乃至社會互動(見Hohwy,2020);其次,預測心智理論強調認知“自上而下”的一面,而非如傳統認知理論,如Marr(1982)的視知覺理論那樣,將認知界定為接收輸入、提煉特征、創建表征的“自下而上”的過程。具體而言,預測心智理論沿襲von Helmholtz(1860/1962)的主張,即心智并非反應性(reactive),而是預測性(proactive)的。以知覺為例,主體(agent)與環境(environment)被“感知帷幕”區隔,只能直接訪問客觀世界作用于“感知帷幕”產生的各種效應,即“感知狀態”。知覺的目的就是根據主體的先驗信念,對感知狀態背后的誘因進行推理。這種推理借助持續不斷的雙向信息加工展開:主體根據先驗信念對可能的感知輸入做出自上而下的預測,預測和實際輸入的差異即“預測誤差”將被自下而上地回傳以更新信念。

理想狀況下,先驗信念準確地反映客觀世界的真實狀態,主體據此對感知輸入做出準確的預測,此時可認為主體的內部狀態“映射”了外部狀態,也就是環境生成感知狀態的過程。換言之,主體的內部狀態構成了感知狀態之“生成過程”的模型,即“生成模型”。根據預測心智理論,各類認知活動究其根本都是在追求內部狀態與外部狀態,即生成模型與生成過程的擬合,實現這種擬合有兩條路徑:一是根據預測誤差調整內部狀態,使預測與真實感知輸入相符——此即“信念更新”;二是采取行動改變感知狀態,使其與當下預測相符。這兩條路徑構成了主動推理的一體兩面,主動推理之“主動”性正在于此。生成模型與生成過程的擬合在主體、環境、知覺和行動間維系了某種動態耦合的關系,構成了“知覺-行動環路”。主動推理的宗旨就是維系該環路,即維系主體與環境的協調:

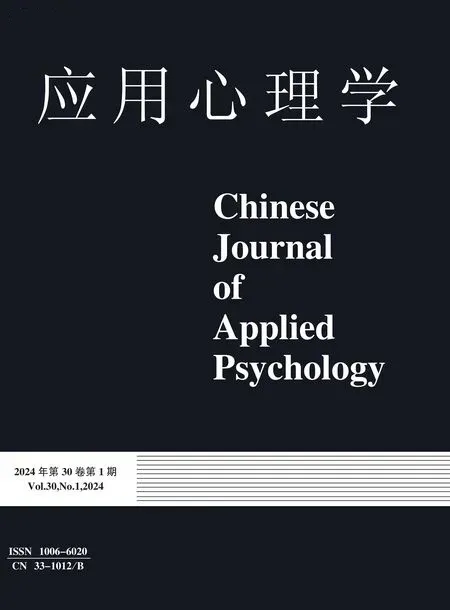

圖1 主動推理的兩條路徑① 以經典貝葉斯推理近似地表述主動推理的兩條路徑,即知覺與行動。其中概率密度P(o,s)代表生成模型(內部狀態),P(s)和P(o)分別代表(主體關于外部狀態的)先驗和感知證據,P(o | s)代表真實后驗。需要注意的是,經典貝葉斯推理的使用前提是P(o)可計算,此條件在現實中通常無法滿足,因此主動推理需使用變分貝葉斯方法,相關數學細節見Parr et al.,2022。

生成模型與生成過程的擬合是預測心智理論的核心,但要特別注意兩點。首先,這種擬合或“映射”并不意味著主體為環境創建了圖像性的“表征”,供“心智之眼”,或“笛卡爾劇場”中的“小人兒”觀看。擬合或“映射”是對內外部狀態動態耦合的一種描述,是一個過程而非狀態,且這種動態耦合與主體的生存息息相關。究其根本,預測是主體主動生成的內部模式,衡量預測準確與否的標準是這些內部模式是否有助于主體與環境有效互動,進而維系生命,而非這些模式是否構成了外部現實的映像。生成模型的使命是控制“知覺-行動環路”,維持主體與環境的協調。因此主動推理是對人類乃至一切生命有機體自然生活模式的概括,是關于認知過程基本邏輯的一般性主張,而非只能解釋知覺活動。其次,主動推理原則上可描述任何主體與環境的動態耦合關系。荷蘭物理學家Christiaan Huygens 早在17 世紀就發現了鐘擺的等時性現象:若將兩個鐘擺懸掛在同一根有彈性的橫梁上,則二者的擺動將在一段時間后趨于同步。簡而言之,這是因為橫梁傳導了鐘擺運動的能量。Bruineberg 等人(2018a)指出,若將兩個鐘擺分別視為“主體”與“環境”,主動推理的數學模型就能很好地描述鐘擺系統的狀態,盡管這意味著要將橫梁對能量的傳導視為“知覺”和“行動”。主動推理的邏輯適用于廣義的耦合動力系統,且對系統的時空尺度不做限定(Ramstead et al.,2021)——從細胞的新陳代謝,到個體的生命全程發展,再到種系的發生與演化,其共性是主體與環境的動態耦合支持了系統整體的存續。“知覺”與“行動”可用于描述這種動態耦合得以實現的任意方式,無須囿于字面意義。對心智的界定亦然:任何借助主動推理與外部環境動態耦合,因此得以存續并維系自身同一性的主體都可被視為“擁有”心智——或更準確地說,它們本身“就是”心智(Gallagher&Allen,2018)。

4 認知龕位的“反客為主”

4.1 主體與環境的雙向推理

同為擬合內外部狀態的路徑,信念更新致力于改變內部狀態,行動則致力于改變外部狀態。后者同樣有兩種方式:其一是選擇性取樣,其二是改造外部世界本身。動物借助行動改造世界的成果就是認知龕位。認知龕位是動物在環境中創造和維系的因果模型,是動物預先判斷哪些行動方案(因)將導致哪些結果(果)的指南(Tooby&DeVore,1987),典型的例子如偵察蟻沿途留下的(標明食物位置的)氣味素,或行人因抄近道而在公園草坪上踩出的小徑。動物創造了認知龕位,認知龕位又反過來影響乃至塑造動物的認知模式乃至生活模式。像人類一樣復雜、能動的動物幾乎完全依賴認知龕位生活,后者也因此構成了心智向外界的延展。Hutchins(2014,p.35)以“大時空尺度的文化生態系統”為例,指出文化實踐塑造了人類的生活環境,預測誤差最小化就在這種人工環境中進行。安迪·克拉克(2020,p.318)則強調人類建造的“設計者環境”(designer environment)物化了人們對世界的理解,扮演了“世界模型”的角色,可“支持累積式、分布式的推理……訓練、觸發,并反復改變預測性的大腦的活動”。

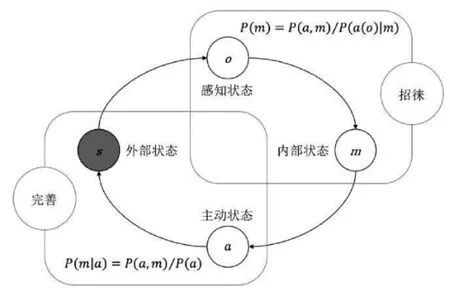

預測性的心智及其認知龕位是互相適應、雙向塑造的,這種雙向作用在主動推理的語境下具有形式上的對稱性(Bruineberg et al.,2018b):認知龕位對主體生活模式的塑造可描述為環境對主體的“外部推理”,與主體的主動推理一同構成了“延展的主動推理”(extended active inference)(Constant et al.,2022;Clark & Chalmers,1998)。外部推理可視為環境對身處其中的主體的“預測”,正如(主體的)主動推理表現為主體對其所處環境的預測;認知龕位的內部狀態記錄了對主體實施特定行動的“信念”,正如主體的內部狀態記錄了對環境生成特定感知狀態的信念。①環境可包括其他主體。考慮到其他主體也能實施主動推理,主體與環境的交互涉及“雙向的主動推理”,可用于解釋主體間性(Friston&Frith,2015;Veissière et al.,2020)。恰如主體的推理,認知龕位的推理也有兩條路徑:一是對內完善,可視為認知龕位的“知覺”:認知龕位能通過更新內部狀態,使自身的“預測”和主體的行動(主動狀態)相符;二是對外招徠(solicitation),可視為認知龕位的“行動”:認知龕位可作用于主體并改變主體的內部狀態,使主體的行動和認知龕位的“預測”相符。外部推理和主動推理是對同一動態耦合關系的兩種描述,取兩種不同的視角:從主體的角度來看,生成模型即概率密度P(o,s);從認知龕位的角度來看,生成模型即概率密度P(a,m)。主體的感知狀態可視為認知龕位的行動,而主體的主動狀態則可視為認知龕位的感知。從主體的角度來看,主動推理的結果是提高了自身預測感知狀態的準確性P(o);從認知龕位的角度來看,主動推理的結果是提高了自身預測主動狀態的準確性P(a)。認知龕位增強了環境對主體行動的預測力,等同于提高了主體實施特定行動的可能性,環境就以這種行動可能性——即“動允性”(affordance)——的形式向主體呈現,如草坪上的小徑會“招徠”更多的行人抄近道,而這又會讓小徑變得更加清晰。

4.2 數字宇宙的反客為主

圖2 認知龕位的外部推理② 以經典貝葉斯推理近似地表述外部推理的兩條路徑,即“完善”與“招徠”。其中概率密度P(a,m)代表(認知龕位的)生成模型,P(m)和P(a)分別代表(認知龕位對主體的)先驗和“感知”證據,P(a | m)代表真實后驗。認知龕位的外部推理同樣涉及變分貝葉斯方法。

作為物理環境“編碼”的因果模型,認知龕位可視為主體“行動可能性”的集合,構成了主體的“動允力場”(Bruineberg &Rietveld,2014)。作為心智向外界的延展,生態龕位的創建通常都意味著主體對“知覺-行動環路”之主導作用的動搖。這對主體既是機遇,也構成挑戰。一方面,認知龕位“招徠”的行動通常能改善主體與環境的互動,比如偵察蟻留下的氣味素有助于蟻群搜尋食物,草坪上的小徑有利于行人取道近路。另一方面,認知龕位也可能約束主體的認知與行動,過于強大的“動允力場”可能限制主體能動性的發揮與發展。仍以螞蟻為例,一些種植真菌供群落食用的螞蟻腦部大小與群落分工細化程度呈負相關(Riveros et al.,2012),這可能表明發達的分工機制讓這種螞蟻的“個體智能”受到了“群體智能”的壓抑,由此產生各種形式的“路徑依賴”(Arthur,1994),甚至使特定主體(螞蟻)難以脫離特定環境(群落)生存。

螞蟻如此,人類亦然。任何主體的“自然生活模式”都源自與典型生活環境的互動,有能力改變外部環境的主體在這種互動中創建認知龕位,進而受惠于,乃至受制于后者。而“元宇宙”就是通常意義上的認知龕位——即物質/文化環境——在虛擬數字空間的某種延伸:對數字分身的操縱、對數字分身在虛擬空間中處境的理解和相應的感受都是從用戶與物理現實的自然互動模式中衍生出來的;用戶之所以能從“元宇宙”獲取意義感和滿足感,也是因為能操縱數字分身在虛擬空間實施現實中無法實施的行動——在這個意義上,“元宇宙”構成了數字生活的“動允力場”。既然對任何事物的理解都植根于主體的具身性和對象的動允性(Shapiro,2011,p.103),接地的、具身的數字生活對“元宇宙”用戶而言就具備了現實意義。隨著“元宇宙”逐漸演化為“集成與融合現在與未來全部數字技術于一體的終極數字媒介”(張夏恒,李想,2022),數字化的社會活動逐漸發展為“數字時代的社會活動本身”(杜駿飛,2021),用戶的“自然生活模式”與數字分身的活動模式將愈發重合,作為數字生活認知龕位的“元宇宙”也將就“知覺-行動環路”的主導權與用戶展開新的爭奪。

5 媒介與個人的往復博弈

數字宇宙的“反客為主”對人類而言意味著什么?主動推理架構可將“元宇宙”語境下個人與媒介的博弈置于更廣闊的時空背景之下,深化對這種博弈之動力學的理解。互聯網時代的數字生活依然是主體與環境的互動,但“元宇宙”語境下的主體與環境都將被賦予新的含義。一方面,人創造的媒介將以虛擬空間的形式向用戶呈現,并將逐漸成為用戶主要的生活環境,另一方面,新質環境將塑造與生物個體既有重合又相區別的新質主體,并扮演這種新質主體認知與行動的意義來源。根據主動推理架構,主體在與環境的動態耦合中實現存在的意義,維系這種動態耦合的路徑包括信念更新、選擇性取樣和創建認知龕位——有趣的是,它們恰好對應媒介與個人博弈的不同階段:

階段一:信念更新,即“媒介掌控人”的階段

個人借助先驗信念(生成模型)對媒介發布的訊息(感知狀態)進行預測,訊息若偏離預測,就將產生預測誤差,個人將據此修正信念。這一階段對應媒介由神權或王權絕對壟斷的歷史時期:媒介具有絕對權威,在與個人的博弈中占據絕對優勢,多發布事實性與指令性訊息,以鞏固公權力并維持社會秩序。個人與媒介互動的唯一方式是根據媒介發布的訊息更新自身信念并據此采取行動,違背媒介的指令往往意味著身陷俄狄浦斯式的困境。普林斯頓大學“心理考古學家”Julian Jaynes 早在1970 年代就曾假設:古典時代前早期人類的生活環境、社區組織和信仰體系的協同作用會讓個體產生“自證預言”式的幻覺經驗(以“神諭”的形式),自覺的主觀能動性是在這種現象經驗的產生機制因環境劇變而崩潰后產生的。這一假說構成了其“二分心智”(bicameral mind)理論的基礎(詳見Jaynes,1976)。

階段二:選擇性取樣,即“人掌控媒介”的階段

個人期待媒介發布與自身信念相符的訊息,若實際接收的訊息與信念不符,則借助行動(主動狀態)選擇其他媒介發布的訊息。這一階段對應于媒介市場化運作的歷史時期,媒介不再由公權力絕對壟斷,而是開始由相對獨立的社會機構——專業媒體——經營。為吸引受眾,媒體發布的訊息開始具有更為豐富多樣的類型。個人的選擇余地也因媒介的市場化而擴大,因此在與媒介的博弈中開始占據主導,可根據自身信念與偏好選擇媒體,這進一步促使媒體研究個人,根據受眾偏好發布訊息。這種“雙向奔赴”造就了哈佛大學法學院教授Cass Sunstein 描繪的“信息繭房”,其反映了個人對資訊有偏向的選擇如何產生自我局限的個人信息環境(詳見Sustein,2006)。

階段三:創建認知龕位,即“人成為媒介”的階段

隨著數字技術的快速發展,與媒介的互動在個人社會生活中占據越來越高的比例,個人也開始為適應數字生活而創建數字認知龕位,并參照這些認知龕位界定自身在數字生活中的認知與行動模式。這一階段對應于自媒體蓬勃發展的歷史時期,其標志是媒介與個人的深度融合,這種融合是在個人的主導下實現的,其造就的“數字主體”開始作為新型數字生活的單元,并在相當程度上塑造了如今個人在社會生活中的身份(同一性):一方面,數字主體發布的訊息越來越具有個人色彩和社交屬性;另一方面,個人與媒介的融合造就了數字主體特有的認知與行為模式。Ward(2021)發現在一般性知識測驗中可隨時訪問Google 等外部資源的被試在測試后更有可能錯誤地高估測試前自身的相關知識儲備;而僅僅轉發分享一條信息就足以讓被試感到自己的知識儲備有所增長,即便他們其實沒讀過這條信息(Ward et al.,2022)。這些現象可能是因為被試的自我評價不是針對生物個體,而是針對個人與媒介融合造就的數字主體的,而且作為數字主體,他們意識不到自評對象的這種改變。但在這一階段數字生活對物理現實的滲透依然程度有限,這意味著人依然首先是自然人,數字主體的形象、風格以及認知和行為模式必然隨附于物理現實。

階段四:融入數字生活,即“媒介成為人”的階段

與媒介的互動一旦占據個人幾乎全部的社會生活,數字主體的身份就將成為個人在社會生活中首要的,乃至唯一的身份(同一性)。這一階段,數字主體的生活環境就是“元宇宙”。媒介不僅僅是個人的認知龕位,還是其生態龕位,因為脫離了媒介的個人將不再是個人。正如杜駿飛(2022)所說:“人人都有麥克風”標志著普遍人群以一種“傳播人”身份加入了大眾媒介(階段三),而更進一步,“人與媒介的融合主體”即“交往人”的交流與行動都將具備人格化邏輯(階段四)。至此,媒介與個人的關系迎來了歷史性的回歸:除了數字主體在虛擬空間中的認知與行動,將不存在認知與行動;除了數字主體的心智生活,將不存在心智生活。個人將無法脫離數字宇宙存活,正如今天的人們已無法脫離人工環境,獨自面對大自然生存。個人將再次從屬于媒介,成為(接地的)數字生活中社會關系的總和——除了數字生活中的社會關系,將不存在其他的社會關系。

綜上所述,數字龕位的“反客為主”是主體(個人)與環境(媒介)在長期互動中往復博弈的縮影。需特別強調,對個人-媒介系統動態耦合關系的階段劃分是基于統計意義上的整體態勢進行的,也就是說,每一階段都包含與整體態勢向左的個例,它們打下了向下一階段過渡的基礎。奧特加·加塞特(José Ortega y Gasset)指出:“回顧人類的文明史,人總是在他們依賴的客觀世界之上建立‘超世界’的存在……這正是‘人的生存’的主題。”(2008,p.274-275)建立“‘超世界’的存在”本質上就是新型媒介的發展。人創造媒介,又為媒介所塑造。在個人與媒介、主體與環境的長期博弈中,為人類所獨有的心智生活逐漸成型。這種博弈的實質就是“意義建構”(sense making),即主體參照其基本需要與環境互動,將認知對象區分為積極與消極,并借助行動達成目的:在這個過程中,主體維持了自身的同一性并形成了自己的視角,將一個對自身有意義的世界從物理現實中提煉出來(Colombetti,2018,p.574)。鑒于主動推理架構可用于描繪主體與環境、個人與媒介的往復博弈,預測心智理論體系提供了深入理解意義建構,進而揭示“元宇宙”語境下數字生活本質的強大工具。

6 總結與展望

從文字架空的世界(fictional world)到虛擬數字空間,媒介不斷嵌入個人的認知與行動(張洪忠,斗維紅,任吳炯,2022),又不斷外顯為主體的生活環境(方凌智,沈煌南,2022)。“元宇宙”正是互聯網時代媒介發展的最終形態,意味著媒介與個人將成為數字生活的一體兩面:數字生活中的個人將成為社會媒介自身,同時也將是交流和行動雙重意義上的主體(杜駿飛,2022)。屆時“個人”的身份(同一性)將由數字生活界定;媒介也將成為數字主體的認知龕位乃至生態龕位。基于主動推理的預測心智理論體系表明,在“元宇宙”語境下數字主體將逐漸取代生物個體,參與虛擬空間中的認知與行動,媒介將在與個人的博弈中再度占據主導,其與個人的動態耦合關系將迎來歷史性的回歸。以此觀之,“元宇宙”既非Zuckerberg 暢想的那樣光明,又非Stephenson 描繪的那樣黑暗,它只是主體與環境對“知覺-行動環路”的交替主導在特定歷史與技術背景下的表現。

這種見解有助于展望“元宇宙”愿景下技術與個人的關系。一方面,XR、腦機接口、AIGC 及其他前沿技術將共同構筑未來數字生活的認知龕位乃至生態龕位,使之具備空前強大的外部推理能力。以AIGC 為例,最新研究表明ChatGPT 已有能力通過心理理論測試(Kosinski,2023),類似工具(如整合GPT 架構的New Bing)強大的內容生成能力或將徹底變革銷售、咨詢、教育乃至科研等領域的工作方式與評價機制①有趣的是,基于生成模型和強化學習的GPT 架構的基本運行原理十分類似于主動推理(詳見Long et al.,2022)。,未來具備AIGC 能力的“元宇宙”勢必深度改造人類的認知與行為模式。另一方面,技術的進步必然逼迫個人重新調整自我定位,并在與前者的博弈中憑借與時俱進的意義建構爭奪主導,正如科技革命對生產生活方式的改變催生了全新的思維方式與價值觀,后者又反過來刺激技術向新的深度與領域持續發展。而隨著日常生活與數字生活的界限日益模糊,如何避免“元宇宙”淪為營造“奶頭樂”的泥潭,讓主體(個人)與環境(媒介)的動態耦合推動人類不斷突破自身界限,最終走向星辰大海,應成為各學科重要的研究方向。