急診腦出血患者院內轉運護理質量評價指標體系的構建與應用驗證

王洪花 郝艷青 邱 菊

腦出血是由于非外傷原因導致的患者腦實質出現血管破裂出血[1]。發生腦出血的患者術后常伴有肢體運動或神經功能障礙,具有較高的致殘率[2]。隨著健康教育信息的傳播,人們的健康意識亦不斷提升,患者在發病初期即通過120等方法前往醫院就診[3],為了進一步檢查或進行有效的救治往往需要對其進行院內轉運。院內轉運是指在醫療機構的某一區域轉運至該院另一區域的過程[4]。由于腦出血患者病情急,具有較高的轉運風險,目前尚無統一的腦出血患者轉運過程中的護理質量評價指標體系,為提高轉運效率、降低轉運風險,提高患者的安全性,本研究以三維質量結構模式(結構-過程-結果)理論框架為依據,結合Delphi專家函詢方法構建急診腦出血患者院內轉運護理質量評價指標體系,并以此提高轉運過程護理質量。

1 對象與方法

1.1 研究對象

將2022年9月-11月急診腦出血院內轉運的82例患者納入對照組,2023年1月-3月轉運的92例患者納入觀察組。納入標準:(1)患者行CT檢查,符合《中國各類主要腦血管病診斷要點2019》[5]中腦出血的診斷標準;(2)經院內轉運至神經外科進一步治療。排除標準:(1)腦梗死等非出血性腦血管病;(2)患者或家屬拒絕院內轉運進一步治療;(3)病情危重且于院內轉運前死亡的患者。

1.2 方法

1.2.1組建研究團隊 本研究團隊由10名成員組成,包括急診科主任1名、護士長1名、護士1名、醫生2名,神經外科主任1名、護士長2名,神經內科醫生2名;學歷:博士3名,碩士3名,本科4名。

1.2.2文獻檢索 文獻檢索關鍵詞:“腦出血/院內轉運/轉運質量/評價體系/質量評價”“Cerebral hemorrhage/ Intrahospital transfer /Transportation quality/Evaluation system/Quality evaluation”,檢索數據庫為PUMED、MEDLINE、CNKI、萬方數據庫、維普中文科技期刊全文數據庫、National Guildeline Clearinghouse(NGC)、Web of Science、Embase等,發表時限為2015年1月-2021年12月。納入標準:(1) 符合檢索關鍵詞直接檢索到的文章樣本;(2)文獻內容齊全且能全網下載的文章樣本;(3) 符合檢索時間的文章樣本。排除標準:(1) 存在其他類似合并癥干擾結果科學性的文獻;(2) 中途被撤銷相關文庫錄入資格的文章樣本。

1.2.3指標初步構建 以上述文獻資料為支持,根據文獻內容以及團隊成員討論列出訪談提綱,確定急診科、神經外科的10名醫生以及18名護士為訪談對象進行訪談,對訪談結果進行整理、提取、總結,并以三維質量結構模式(結構-過程-結果)為理論支持框架,初步構建急診腦出血患者院內轉運護理評價指標體系。

1.2.4Delphi方法構建指標 (1)確定函詢專家:本研究以目的抽樣方法選擇來自北京、山東、上海、重慶、天津等10個省市的28名專家作為函詢專家。函詢專家標準:副高級以上職稱;本科以上學歷;從事神經內科/急診科/神經外科/臨床護理/護理管理相關工作10年以上;自愿參與本研究,并且配合兩輪函詢。最終共有24名專家參與函詢。(2)方法:本研究以E-mail的方式將函詢問卷發送至各函詢專家,第一輪函詢問卷主要包括本研究的相關介紹、Delphi方法相關介紹、指標評分方法、專家回復其意見以及相關背景資料,包括年齡、性別、職稱、職務、所在醫院等級、相關工作經驗等。收到第一輪專家回復的相關信息后,進行匯總并錄入數據、分析,形成第二輪問卷。將第二輪問卷發送至各函詢專家,并結合各位專家的意見,最終確定急診腦出血患者院內轉運護理質量評價的相關指標。

1.3 急診腦出血患者院內轉運護理質量評價指標應用

通過團隊成員討論制定具體的指標應用方案,對護士進行相關理論以及實際操作的培訓。將2022年9月-11月82例急診腦出血院內轉運患者納入對照組,由急診科護士長和神經外科護士長對對照組轉運情況進行調查及質控,匯總數據,團隊成員根據數據進行匯總分析;將2023年1月-3月92例急診腦出血院內轉運患者納入觀察組,應用急診腦出血患者院內轉運護理質量評價指標體系。比較護理質量指標實施前后轉運中監測及治療達標率、轉運人員相關不良事件發生率。

1.4 統計學方法

采用epidata 4.6以雙錄入方法錄入數據及專家評分法對各指標計算權重值。專家的積極性以問卷回收率表示,權威程度以權威系數表示,指標的變異程度以CV表示,指標體系的意見協調程度采用Kendall's檢驗。

2 結果

2.1 函詢專家基本情況

本研究中接受函詢的24名專家均來自三級甲等醫院,年齡37~57歲,相關工作經驗11~39年,其中男性2名,女性22名;副高級職稱10名,正高級職稱14名;研究方向為臨床護理13名,護理管理6名,臨床醫學4名,護理教育1名;學歷為本科8名,碩士14名,博士2名;工作年限<20年5名,≥20年19名。

2.2 專家積極性程度

第一輪發放問卷31份,回收問卷24份,有效回收率為77.42%;第二輪發放問卷24份,回收問卷24份,有效回收率為100%,表明專家具有較高的積極性。

2.3 專家權威程度

一般權威系數≥0.7[6]視為可接受的范圍,本研究專家的權威系數為0.842,具有較高的權威性。

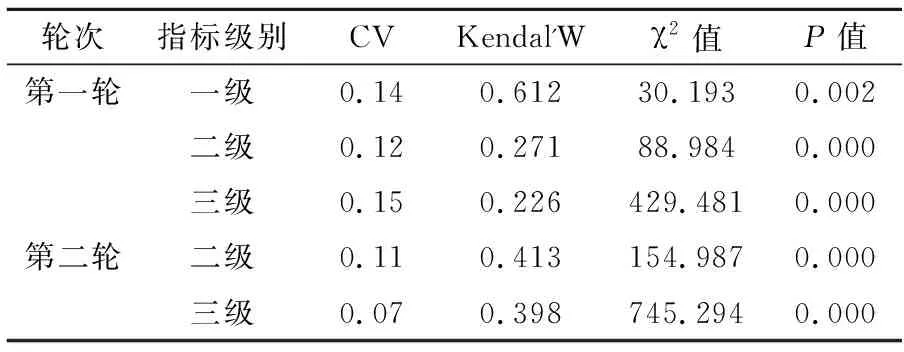

2.4 專家協調程度,表1

表1 專家協調程度

專家協調程度以Kendal'W表示,CV越小表明專家意見越趨向于一致,Kendal'W越大表明專家協調程度越高。本研究兩輪指標的CV為0.07~0.15,Kendal'W為0.226~0.612(P<0.05),評價指標具有較高的協調程度。

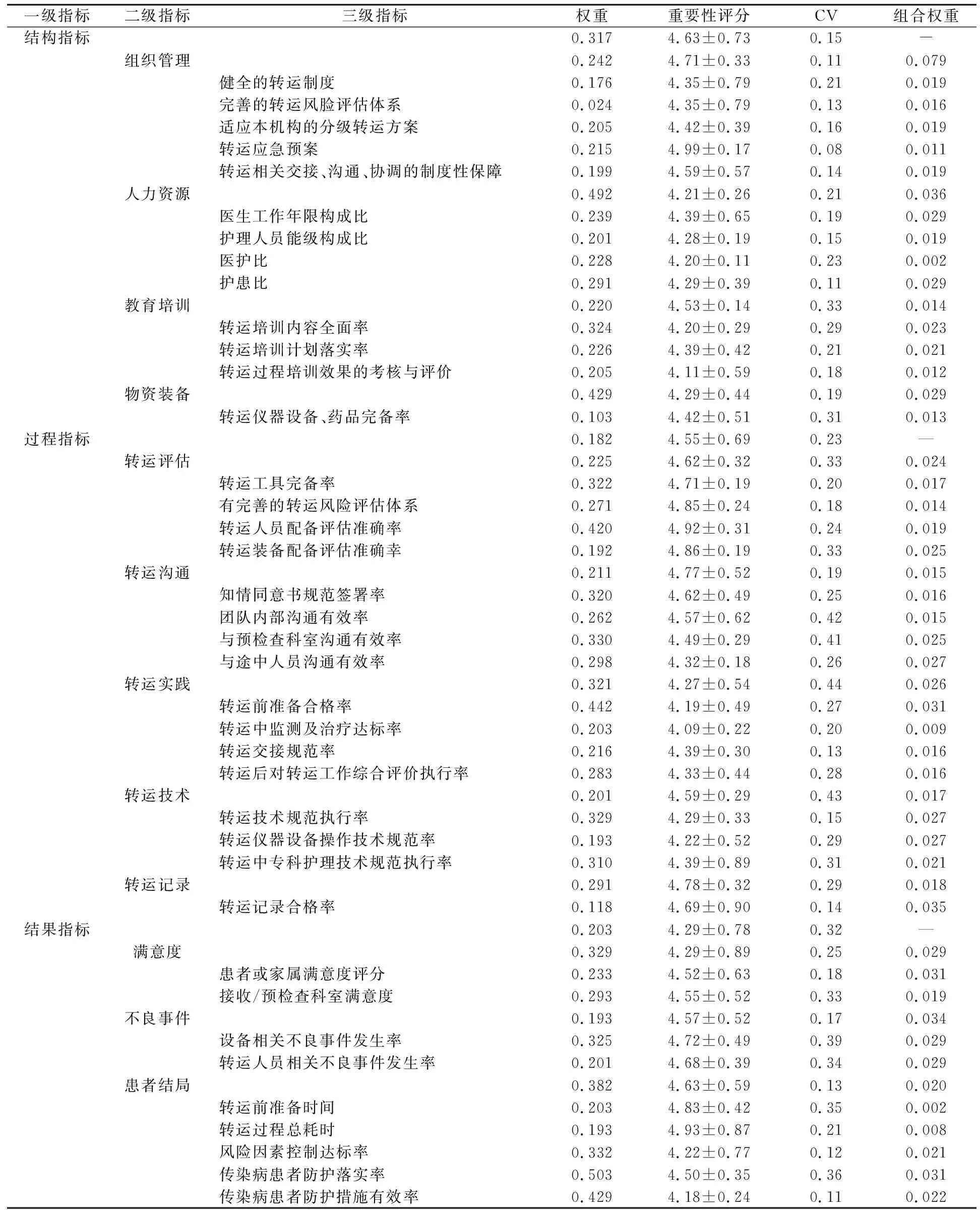

2.5 專家函詢結果,表2

表2 急診腦出血患者院內轉運護理質量評價指標體系

根據專家函詢結果,對指標進行刪除、修改或增加,其中刪除的指標為轉運患者死亡率、轉運用時評估準確率、轉運護理操作規范執行率;修改的指標為:轉運過程考核合格率修改為轉運過程培訓效果的考核與評價、患者滿意度評分改為患者或家屬滿意度評分;增加有完善的轉運風險評估體系、轉運相關交接、溝通、協調的制度性保障、傳染病患者防護落實率。最終構建包括一級指標3個、二級指標12個、三級指標38個的急診腦出血患者院內轉運護理質量評價指標體系。

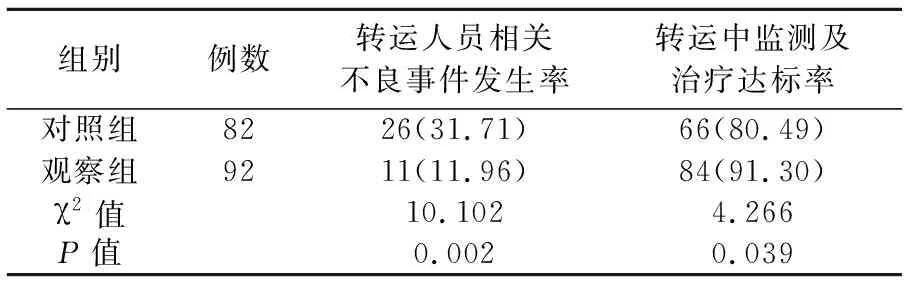

2.6 兩組轉運人員相關不良事件發生率、轉運中監測及治療達標率的比較,表3

表3 兩組轉運人員相關不良事件發生率、轉運中監測及治療達標率的比較 n(%)

3 討論

3.1 急診腦出血患者院內轉運護理質量指標構建的科學性

本研究指標體系構建以三維質量結構模式(結構-過程-結果)理論為依據,既往多項研究顯示[7-9],該理論能夠闡明結構-護理過程-患者預后之間的關系,其中結構指標包括人、物、組織結構等環境對護理質量的影響;過程指標指護士的具體實施操作過程,即患者實際感受的護理服務;結果指標指護士對患者進行護理后的結果,常見的也是最重要的是患者滿意度情況。同時,本研究在指標體系的構建過程中,結合Delphi方法專家函詢確定指標體系,參與本研究的專家均為急診/護理/神經外科工作10年以上的專家,具有豐富的理論及實踐經驗,且每位專家均給予相應的意見或建議,提高指標構建的科學性。本研究結果顯示,兩輪指標的CV為0.07~0.15,Kendal'W為0.226~0.612(P<0.05),評價指標的專家一致性和協調程度較好,具有代表性和權威性。

3.2 急診腦出血患者院內轉運護理質量指標內容以及權重情況

三級指標中結構指標是護理過程指標,二級指標中的結構指標為組織管理、人力資源、教育培訓、物資裝備,轉運人員的專業性是轉運過程的關鍵因素之一,提示我們配備經過良好培訓的轉運人員是質量保障的基礎。在二級指標的過程指標中轉運實踐權重最高,其次為轉運評估,表明對轉運過程做好充分的評估并配備熟悉轉運過程的轉運人員是提高轉運過程護理質量的保障。研究顯示[10-11],對轉運人員進行相關培訓并培養良好的臨床思維能夠提高轉運的安全性。本研究對相關人員的訪談過程中,訪談對象認為如進行更多的實踐能夠提高其應對各種突發事件的能力,提高轉運信心,并降低轉運相關不良事件風險。研究認為[12-13],通過對更多患者的轉運,提高轉運人員責任意識,正確權衡轉運過程中獲益與風險,減少不良事件發生率。在三級指標的結果指標中,傳染病患者防護落實率權重最高為0.503。由于神經細胞損傷后難以恢復[14],而神經系統作為身體的指揮系統,一旦受損可能出現對應功能異常或障礙,因而腦出血患者具有病情急的特點,提高轉運效率,縮短轉運時間,使患者及時的接受救治,降低后遺癥的發生風險或發生率。在二級指標的結果指標中,滿意度、不良事件、患者結局的權重依次為0.329、0.193、0.382,反映出了以患者為核心的理念。

3.3 急診腦出血患者院內轉運護理質量指標應用

基于人力、物力、目前已有數據等條件,綜合各指標的權重以及重要性評分,最終確定了“轉運人員相關不良事件發生率” “轉運中監測及治療達標率”進行應用。本研究在調研、分析的基礎上,以“頭腦風暴”的方法對目前轉運過程中存在的缺陷分析原因并制定對策,降低轉運人員相關不良事件發生率,提高轉運中監測及治療達標率。

4 小結

護理質量指護理人員為患者提供護理技術服務和基礎護理服務的效果,以及滿足患者對護理服務一切合理需求的綜合[15]。急診腦出血患者在院內轉運過程中,需注重轉運過程的護理質量。通過構建急診腦出血患者院內轉運護理質量評價指標體系,在規范轉運過程的同時,進一步促進護理質量的提升。