數字普惠金融、農村減貧與城鄉收入差距*

——基于中國279個地級市面板數據的分析

郭銳欣 陳 艷

提要:縮小城鄉收入差距是解決“三農”問題的重要抓手。數字普惠金融大幅降低了金融服務成本,提高了服務效率,對農村地區借貸、消費及農產品貿易等產生了巨大影響。本文運用雙向固定效應模型并采用中國2013—2019年279個地級市的面板數據,實證分析了數字普惠金融發展對農民收入的影響。結果顯示:數字普惠金融發展水平的提高能夠顯著增加農民收入、縮小城鄉收入差距。在此基礎上,本文進一步從城鎮化和產業結構兩個角度,分析農村地區“離土不離鄉”式非農就業在數字普惠金融增收效應中的作用機制。

引 言

如何提升農民收入、縮小城鄉收入差距是“三農”問題的重要議題。黨中央高度重視農村地區的貧困問題,經過多年的脫貧攻堅,我國農民收入得到了大幅提升。當前,鞏固脫貧成果、促進共同富裕,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。幫助農民持續走向富裕、縮小城鄉收入差距是實現共同富裕的重要工作內容。現有研究表明:城鄉收入差距擴大的一個重要原因是農業技術進步增長速度與非農產業存在巨大差距。改革開放初期,鄉鎮企業的發展是拉開中國農村區域收入不平等的最主要原因。(1)張平:《中國農村居民區域間收入不平等與非農就業》,《經濟研究》1998年第8期。要想增加農戶收入、縮小城鄉收入差距,關鍵在于增加農村地區非農就業機會。(2)鐘甫寧、何軍:《增加農民收入的關鍵:擴大非農就業機會》,《農業經濟問題》2007 年第1期。然而,技術進步縮小了部分產業對人工的依賴程度,加之部分外資企業轉去東南亞國家,我國現有勞動力市場提供的非農崗位無法完全吸納農村的剩余勞動力。最近幾年,以打工潮為代表的非農就業機會仍在進一步縮減。(3)毛學峰、劉靖:《本地非農就業、外出務工與中國農村收入不平等》 ,《經濟理論與經濟管理》2016年第4期。

如何進一步釋放農村地區發展潛能、引導農村剩余勞動力就業,成了一個重要議題。長期以來,傳統金融服務供給不足且成本較高,一定程度上抑制了農村地區經濟發展和農民收入增加。(4)董曉林、徐虹:《我國農村金融排斥影響因素的實證分析——基于縣域金融機構網點分布的視角》,《金融研究》2012年第9期;董玉峰等:《數字普惠金融減貧:理論邏輯、模式構建與推進路徑》,《南方金融》2020年第2期。隨著信息技術在金融領域的運用,數字普惠金融在我國金融服務中發揮著越來越重要的作用。(5)2005年聯合國在“國際小額信貸”會議上首次提出普惠金融概念,強調完善金融基礎設施不斷提高金融服務的可得性。2016年,G20普惠金融全球合作伙伴(GPIF)報告《全球標準制定機構與普惠金融——演變中的格局》將數字普惠金融定義為“泛指一切通過使用數字金融服務以促進普惠金融的行動”。數字普惠金融具有服務成本低、效率高等優點,能夠克服傳統金融“嫌貧愛富”的弊端。農村地區長期被傳統金融排斥在外,農村居民通過數字普惠金融能夠便捷地獲得低成本的信貸等各種金融服務,有助于促進農村地區農產品加工、銷售和流通等第二、第三產業的發展,進而促進農村就業。因此,數字普惠金融對于激發農村地區發展潛能、促進剩余勞動力的非農就業等具有重要作用。

在數字經濟發展背景下,“農村電商”等新型非農就業形式受到越來越多的關注。2014年,“農村電商”被正式寫入中央一號文件,已成為推動農村經濟發展的新引擎。阿里研究院的數據顯示,我國的淘寶村數量從2009年的3個增長到2021年的7023個,每年以近30%的速度增長。數字普惠金融的發展對農村電商的繁榮起到了非常關鍵的作用,有利于提升農民收入、縮小城鄉收入差距。為檢驗數字普惠金融對農民增收和城鄉收入差距縮減的影響,本文構建雙向固定效應模型并選取2013—2019年全國279個地級市的相關數據進行實證分析,同時嘗試從非農就業角度給出機制分析。

一、理論假說

數字普惠金融能大幅度降低金融服務成本、提高金融服務效率,有助于緩解農村地區征信體系不健全、金融基礎設施落后等“金融排斥”現象。借貸、交易等各種金融服務逐漸深入農村地區,大幅降低了農民獲得金融服務的門檻和成本,農村地區蘊藏著的發展潛力被激活。但是,因各地區在信息、網絡技術的擁有程度、應用程度以及創新能力等方面存在較大差別,數字技術發展有可能造成信息落差及貧富差距的進一步加劇,即產生所謂的“數字鴻溝”問題。從現實情況來看,一方面,中國淘寶村數量不斷增加、電商經濟日益繁榮,融資借貸等基本金融服務方面已開始發揮重要作用;另一方面,手機端應用是目前我國數字普惠金融實施的主要途徑,相對較低的學習成本降低了數字普惠金融的推廣難度。基于上述事實,我們認為,數字普惠金融在現階段還不會造成“數字鴻溝”,因而提出理論假設1。

假設1:數字金融深入農村有助于農戶增收、縮小城鄉收入差距。

農業部門的生產率遠低于制造業等非農產業。因此,縮小城鄉收入差距的一個重要抓手在于發展涉農供應鏈,為農村剩余勞動力在本地提供更多的非農就業機會。一些實證研究已證實,數字普惠金融能夠顯著促進非農就業。(6)田鴿、張勛:《數字經濟、非農就業與社會分工》,《管理世界》2022年第5期;秦芳等:《數字經濟如何促進農戶增收?——來自農村電商發展的證據》,《經濟學》(季刊)2022年第2期。隨著我國數字普惠金融的逐漸普及,農村地區出現了大量的“淘寶村”“網紅村”,農村電商成為新的非農就業形式。2022年,全國農村網絡零售額占全國網上零售額的15.74%。(7)數據來源:《2022年我國農產品網絡零售增勢較好》, https://www.gov.cn/xinwen/2023-01/30/content_5739182.htm。而且,農村電商的發展讓農村勞動力實現了“離土不離鄉”的就業模式,即農民不成為“城里人”也可從事非農職業。按照這個理論猜測,如果用城鎮化水平衡量非農就業存量,那么對于非農就業存量相對較低的地區,數字普惠金融更可能增加農民收入和縮小城鄉收入差距。因此,我們提出理論假設2和理論假設3。

假設2:數字普惠金融在非農就業存量相對較低的地區,發揮了更為積極的作用。

假設3:數字普惠金融提高了第二、第三產業增加值在GDP中的比重,且第二、第三產業占比越高,越有利于增加農民收入和縮小城鄉收入差距。

二、指標與數據

本文使用2013—2019年中國279個地級市的面板數據進行實證分析,樣本觀測總量為1953個。樣本數據分別來自北京大學數字普惠金融指數、《中國城市統計年鑒》、各省統計年鑒、各地級市統計公報、wind數據庫。部分城市有少量數據缺失,我們采用線性插值法予以補齊。

被解釋變量是農村居民人均可支配收入和城鄉收入差距。前者反映農戶絕對貧困的改善情況,后者反映相對貧困的緩解程度。城鄉收入差距用各地級市當年城鎮居民人均可支配收入與農村居民人均可支配收入的比值來衡量。(8)陸銘、陳釗:《城市化、城市傾向的經濟政策與城鄉收入差距》,《經濟研究》2004年第6期;李建軍等:《普惠金融與中國經濟發展:多維度內涵與實證分析》,《經濟研究》2020年第4期。

關鍵解釋變量有兩個:一是地級市數字普惠金融發展水平,用北京大學數字普惠金融指數衡量;二是非農就業存量,用城鎮化率衡量。(9)錢海章等:《中國數字金融發展與經濟增長的理論與實證》,《數量經濟技術經濟研究》2020年第6期。城鎮化進程反映了農業人口轉化為非農人口的過程,因此地級市的城鎮化指標能夠衡量當地農村居民在非農產業中的就業機會。

控制變量主要包括三個層面:一是與地級市經濟發展相關的特征變量,包括人均GDP、基礎設施、對外開放程度等;二是政府參與程度,用地方財政一般預算支出與地區生產總值來表示;三是傳統金融發展程度及信息化水平。具體指標見表1:

表1 指標構建

三、實證分析

(一)基準回歸

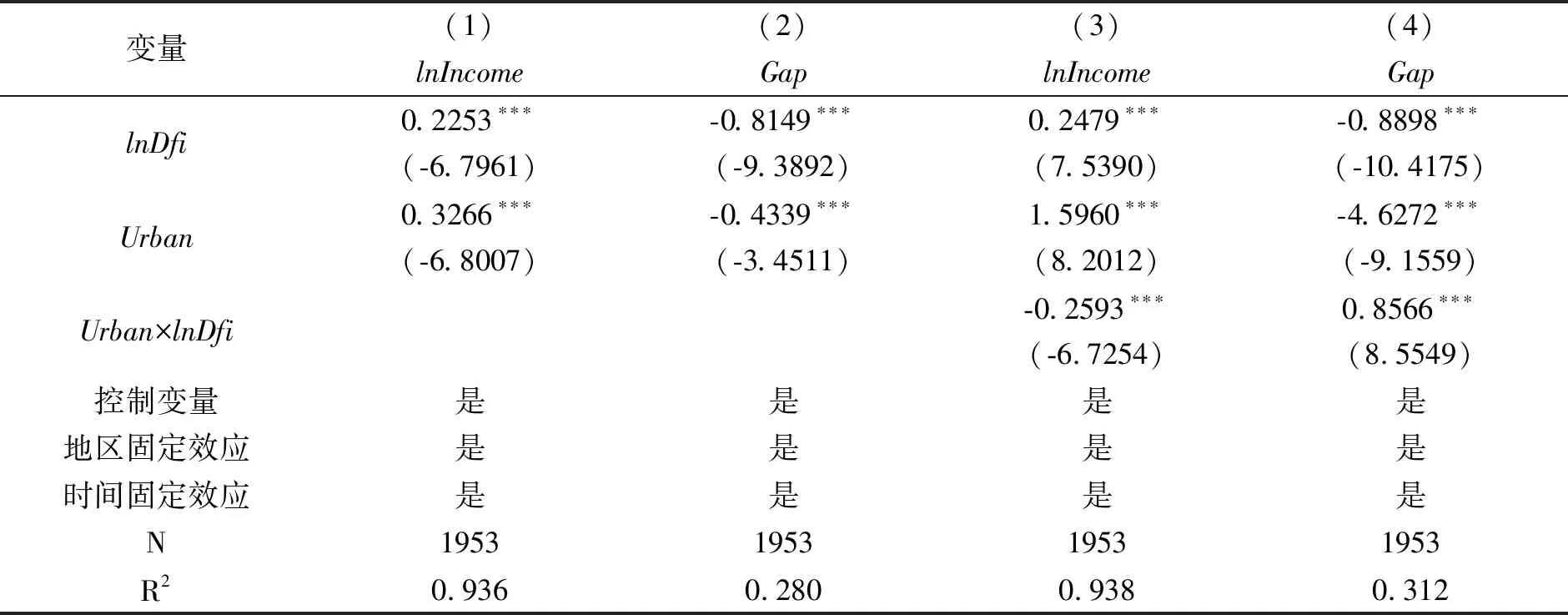

本文采用雙向固定效應模型進行實證分析。模型(1)和模型(2)分別衡量數字普惠金融對農村居民人均可支配收入和城鄉收入差距的影響。模型(3)和模型(4)在前兩個基本模型的基礎上增加了非農就業存量與數字普惠金融的交互項。

(1)

(2)

(3)

(4)

表2給出了固定地區效應和時間效應的回歸結果。由表2列(1)—列(4)的回歸系數可知,數字普惠金融顯著增加了農民人均可支配收入、縮小了城鄉收入差距。由此可見,農村戶口向城市戶口轉化的“城鎮化”方式并不是數字普惠金融實現“增收減貧”作用的唯一途徑。列(3)和列(4)中的交互項系數顯示,非農就業存量越低,數字普惠金融對農民收入的增加效應越顯著,對城鄉收入差距的收斂作用也越明顯。

表2 數字普惠金融對農民收入和城鄉收入差距的影響

(二)機制分析:非農就業角度

根據基準回歸結果,數字普惠金融確實增加了農民收入、縮小了城鄉收入差距,而且非農就業存量越低,這種作用機制越明顯。由理論假說及基準回歸結果可知,數字普惠金融的“增加收入”和“降低相對貧困”作用是通過增加“離土不離鄉”式非農就業來實現的。由此可推斷出,數字普惠金融發展必然會改變農村地區的產業結構。現實真的是這樣嗎?本文將進一步給出分析。

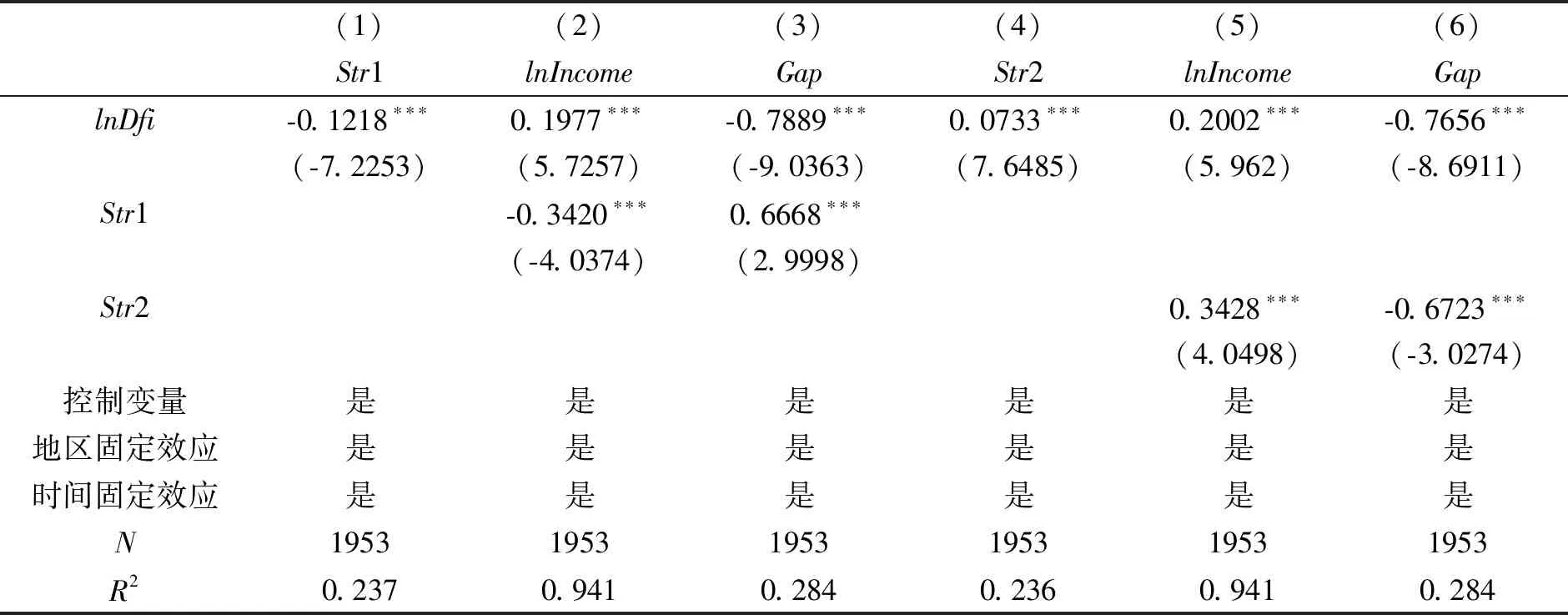

受現有數據的限制,我們很難直接構建衡量當地農業人口從事第二、第三產業的相關指標。因此,我們借用產業結構指標進行計量分析,即分別用第一產業增加值占當地GDP的比重(Str1)和第二、第三產業增加值占GDP的比重(Str2)來衡量當地的產業結構。構建計量模型如下:(10)其中,Strnit是Strlit或Strzit。在以下的計量分析中,是否增加非農就業存量與數字普惠金融的交互項,均不會改變關鍵解釋變量的回歸系數的符號和顯著性。

由表3列(1)—列(6)中的回歸系數可知,數字普惠金融越發達的地區,農業占當地GDP的比重越小,第二、第三產業占當地GDP的比重越高。需要強調的是,對比不考慮產業結構的基準方程,在考慮產業結構的回歸方程中,數字普惠金融對增加農民收入和減小城鄉收入差距的推動作用均有一定程度的減小。上述回歸結果表明:數字普惠金融通過促進第二和第三產業(即以農業為基礎的衍生型農產品加工業和零售業)發展,為農村地區創造了大量就業機會,顯著推動了農民收入提高和城鄉收入差距縮小。

表3 機制檢驗:數字普惠金融與產業結構

(三)內生性檢驗

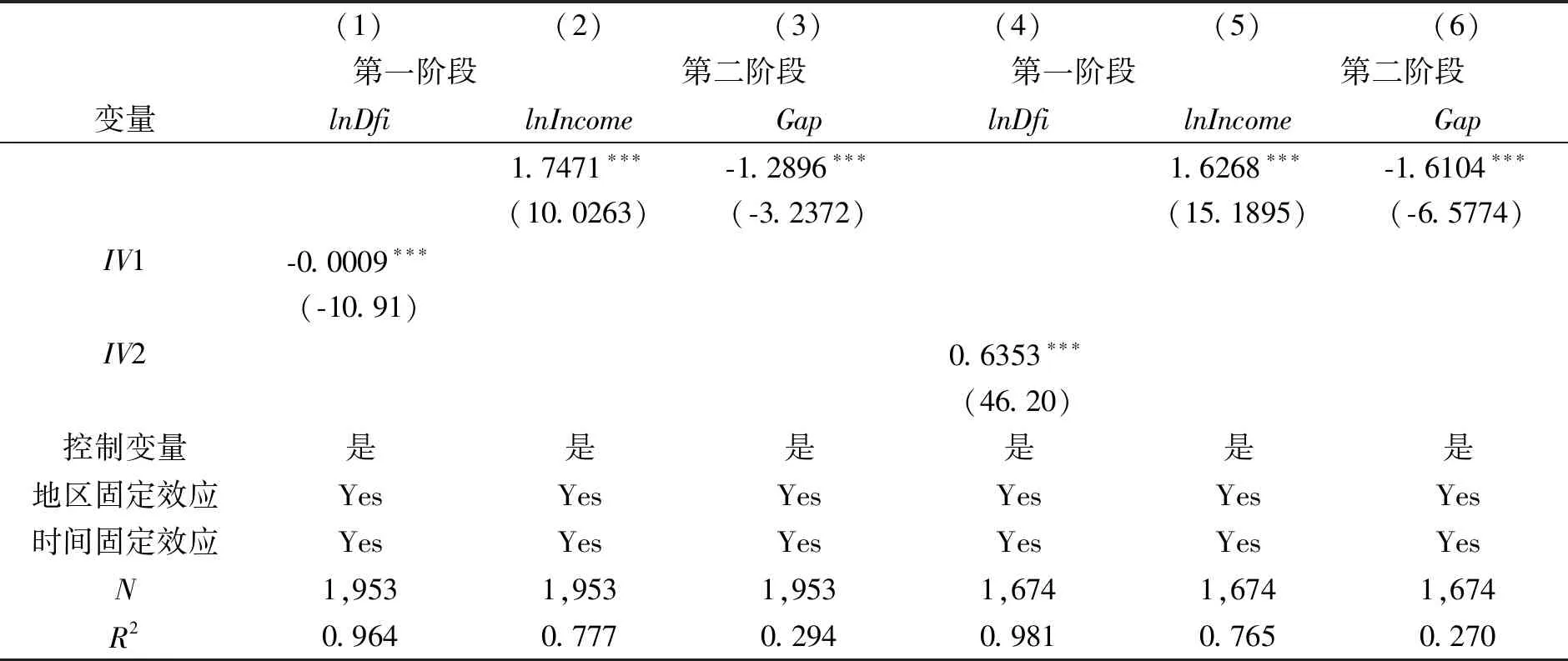

為了避免反向因果、遺漏變量等內生性問題,我們分別選取各地級市到杭州的球面距離與數字普惠金融均值的乘積(IV1)、滯后一期數字普惠金融(IV2)作為工具變量,進行工具變量實證檢驗。

表4中的回歸結果顯示:核心解釋變量的回歸系數均顯著為正。這一結果表明,數字普惠金融對于農村地區增收減貧效果仍然顯著,的確能夠有效增加農戶收入及縮小城鄉收入差距。另外,兩個工具變量的Cragg-Donald F統計量分別為357.39和2724.844,大于Stock-Yogo檢驗15%和10%水平的臨界值(分別為8.96與16.38),且P值均為0。上述檢驗結果表明,兩個工具變量不存在識別不足、弱識別和過度識別等問題。

表4 工具變量回歸結果

(四)穩健性檢驗

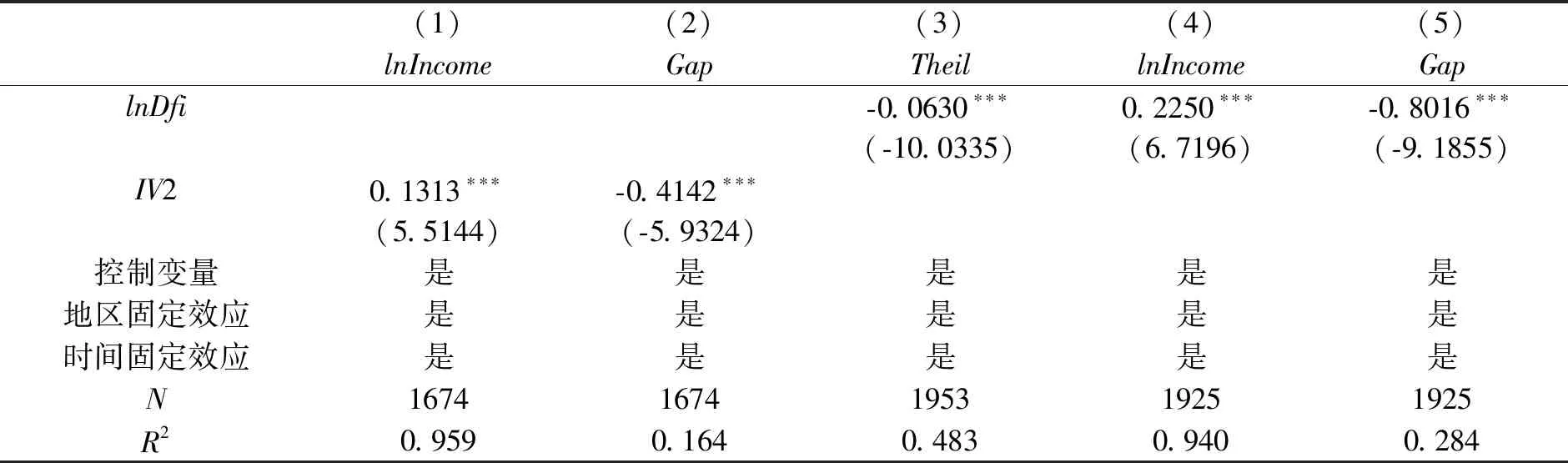

為確保研究結論的穩健性,本文嘗試了三種穩健性檢驗:一是用滯后一期的數字普惠金融指數作為替代的關鍵解釋變量,結果見表5中的列(1)和列(2);二是用泰爾指數(Theil)作為衡量城鄉收入差距的替代指標,結果見表5中的列(3);三是剔除直轄市,盡可能規避樣本差異較大造成的影響,結果見表5中的列(4)和列(5)。三種穩健性檢驗的回歸結果均顯示,模型參數的符號和顯著性均和基準回歸保持一致。上述結果證實,基準結果比較穩健。

表5 穩健性檢驗結果

四、結論與建議

本文基于中國279個地級市的面板數據,證實數字普惠金融能夠有效增加農民收入、縮小城鄉收入差距,并論證了上述作用是通過促進農村地區第二、第三產業發展實現的。因此,我們認為延伸農業產業鏈、提升農產品附加值以及進一步優化農村產業結構,有助于實現農村三次產業協同發展、收入增加和相對貧困減少。基于實證結論,本文得出以下政策建議:

第一,完善農村地區的金融基礎設施,不斷提高金融產品和服務對農業發展需求的適配度,適當加大數字普惠金融扶貧方面的政策扶持力度。盡管數字普惠金融已經在增加農民收入和縮小城鄉收入差距方面發揮了積極作用,但是我國農村地區的數字普惠金融發展水平仍呈現明顯的不均等特征,專門針對農村地區的數字金融產品和服務仍然較少。當地政府應當引導數字金融服務平臺,精確了解農戶的金融需求,積極開發針對農村居民和農業特點的產品或服務。

第二,進一步推行數字普惠金融在農村地區全方位發展,鼓勵農村地區的小微企業、鄉鎮企業建立數字信用賬戶。在農村電商迅速發展的大背景下,地方政府一方面要推動數字金融平臺、物流平臺和電商平臺深度合作,另一方面要促進銀行和互聯網企業的數字金融服務的合作與信息共享,以全面提升農村地區的金融服務水平。

第三,對農村居民加強金融基礎知識教育。金融基礎知識薄弱會制約農村居民獲得數字普惠金融的“數字紅利”。地方政府在進一步完善農村地區金融基礎設施的同時,也要重視金融知識下鄉教育。

第四,全方位、持續性鼓勵農村地區的第二、第三產業發展。除了金融基礎設施約束之外,農村地區第二、第三產業也同樣受到品牌意識、交通狀況等其他約束。地方政府應當從多個方面展開工作,貫徹農村地區產業幫扶政策,發展涉農供應鏈金融和物流等產業,為農村剩余勞動力提供更多的非農就業機會。