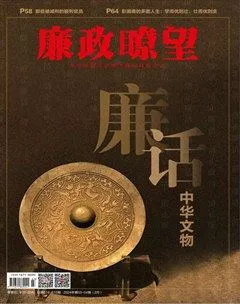

廉潔文物拾粹

曾勛

廉潔文化作為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部分,是在中國社會與中華文明不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上形成的。相傳堯舜時期,部族人已經(jīng)歸納出“貪”“賄”“侈”等腐敗現(xiàn)象。《尚書·皋陶謨》記載了舜帝時代皋陶提出的為政“九德”,其中便有“簡而廉”。

夏商周時期,“政德”思想逐漸形成,以周公為代表的思想家在對殷亡周興等歷史事件的追問和思考中得出了“敬德保民”的思想。春秋戰(zhàn)國時期,人們將“禮義廉恥”視為“國有四維”。

秦漢以后,如何讓龐大的官吏群體保持廉潔,成為了中央政府的頭等大事。秦漢以降,各朝代的廉潔文化建設(shè)如火如荼,敬畏權(quán)力、崇廉尚廉的思想也融入文物中。

牛首夔龍紋鼎(藏于陜西歷史博物館)

1979年,牛首夔龍紋鼎在陜西淳化縣石橋鄉(xiāng)的一座西周墓葬中出土。鼎通高122厘米,口徑83厘米,重226千克,是迄今所見西周青銅器中最大、最重、最精美的一件。鼎腹3個獸頭與鼎的三足對應(yīng),鼎口下的一周紋飾是由兩條夔龍紋相向而成的饕餮紋。夔龍是中國古代傳說中的神獸,相傳是舜時期兩位大臣的名字。夔為樂官,龍為諫官,后世用夔龍比喻輔弼良臣。此外,龍也是權(quán)勢、尊榮的象征。鼎是中國青銅文化的代表,周代的國君或王公大臣在重大慶典或接受賞賜時都要鑄鼎,森嚴的列鼎制度對應(yīng)著相應(yīng)的等級、身份、地位。秦代以后,鼎的王權(quán)象征意義雖然逐漸消弭,但鼎作為文物出現(xiàn)在今人的視野中,撩動人們歷史記憶的同時,也勾起了觀者對歷史上是非得失的反思。

睡虎地秦墓竹簡(藏于湖北省博物館)

睡虎地秦墓竹簡,是指1975年12月在湖北省云夢縣睡虎地秦墓中出土的大量竹簡,這些竹簡長23.1到27.8厘米,寬0.5到0.8厘米,內(nèi)文為墨書秦隸,寫于戰(zhàn)國晚期及秦始皇時期,包含1155枚竹簡、4萬余字,反映了篆書向隸書轉(zhuǎn)變階段的情況,其內(nèi)容主要是秦朝時的法律制度、行政文書、醫(yī)學(xué)著作等。其中有一篇名為《為吏之道》的文書,教育為官者“必精絜(潔)正直,慎謹堅固,審悉毋(無)私”,指出應(yīng)當具備“五善”:“一曰中(忠)信敬上,二曰精(清)廉毋謗,三曰舉事審當,四曰喜為善行,五曰龔(恭)敬多讓。”其中的“潔”“正”“慎”“敬”“無私”“善行”等,都是廉潔文化的重要內(nèi)容。

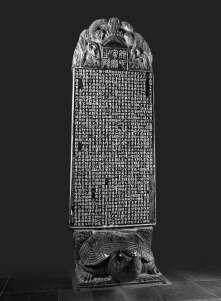

顏氏家廟碑(藏于西安碑林博物館)

《顏氏家廟碑》是唐建中元年(780年)時任吏部尚書、書法家顏真卿為其父顏惟貞刻立,碑文記述了顏氏家族及其仕宦經(jīng)歷、后裔仕途、治學(xué)經(jīng)世的情況。此碑石螭首龜座,高330厘米、寬130厘米,四面環(huán)刻。碑陽、碑陰文字各24行,每行47字。碑兩側(cè)文字各6行,每行52字。四面碑文皆為楷書,由顏真卿撰文并書,碑額為李陽冰篆書“顏氏家廟之碑”6字,被譽為“好古之士,重如珠璧”。唐代末年此碑被棄于郊野,宋代時隨《開成石經(jīng)》一同被收入西安碑林。歐陽修評價“顏公書如忠臣烈士,道德君子,其端嚴尊重,人初見而畏之”。顏氏一族家風優(yōu)良,族中不乏忠烈之士,顏氏重視家教家風的事跡,在碑文中有所反映。

彩繪釉陶貼金俑(藏于陜西歷史博物館)

彩繪釉陶貼金俑有武吏俑和文吏俑,1971年出土于咸陽市禮泉縣煙霞鎮(zhèn)馬寨村鄭仁泰墓。鄭仁泰墓修建于唐麟德元年(664年),為唐太宗李世民昭陵的陪葬墓。彩繪釉陶貼金武吏俑高72厘米,頭戴兜鍪,護耳垂肩,穿明光鎧,帶綠披肩。在腰帶以下,左右各有一片膝裙,綠地寶相花戰(zhàn)裙垂至靴面。左臂下垂,似握佩劍。右臂前伸,似持長柄武器。文吏俑高69厘米,頭戴進德冠,上身穿紅色闊袖短袍,下身穿乳白色長褲,腳蹬黑色如意云頭履,領(lǐng)子、袖口、襟邊均裝飾花紋貼金,雙手合抱于胸前。唐代形成了一整套以款式、顏色、質(zhì)地、配飾為主要區(qū)別的法律明文規(guī)定的文武官員服飾制度,文吏俑、武吏俑所展現(xiàn)的唐代官吏風貌,不僅僅是衣著舉止的規(guī)矩與儀式,更是衣冠正、知廉恥的為人、為官、處世的作風。

“中國大寧”瑞獸博局紋鎏金銅鏡(藏于中國國家博物館)

西漢“中國大寧”瑞獸博局紋鎏金銅鏡于20世紀50年代,在湖南長沙伍家?guī)X的一座漢墓出土。銅鏡除了材質(zhì)為當時少見的銅鎏金,外圈的銘文中還刻有“中國大寧”四字,寓意國泰安寧。銅鏡是照面修容的工具,體現(xiàn)了古人對美的追求。同時,兩漢時期的銅鏡多為官府監(jiān)督制造,而使用者也大都是達官貴人及其家屬,“以銅為鑒,可以正衣冠;以人為鑒,可以明得失。”梳妝、照容的銅鏡,也被賦予了以知得失的寓意。古代士人借鏡子的潔凈光明,以表達潔身自好、反省自觀的規(guī)矩與志向。西漢時期還出現(xiàn)了一種四神規(guī)矩紋鏡(咸陽博物院藏),鏡背面規(guī)與矩平均分布的紋飾體現(xiàn)了“無規(guī)矩不成方圓”的觀念。

元大德四年銅權(quán)(藏于浙江省湖州市博物館)

元大德四年(1300年)銅權(quán)高10厘米,長4.7厘米,寬3.5厘米。黃銅質(zhì),作八面形,似瓶狀,頂端權(quán)鈕有孔,底作八面形臺階式,權(quán)身正面有“大德四年”直行楷書銘,背面有“官造”楷書銘。銅權(quán)是秦統(tǒng)一中國以后國家度量衡的標準器物,具有較高的歷史價值。古代廉政文化以修德為核心,銅權(quán)知平衡,銅鏡明得失。民間自古便有“天地之間有桿秤”“人心如秤,秤稱人心”的說法,銅權(quán)的這一用途充分展示了公平公正的原則,其蘊含的“秉公用權(quán)”之意也深刻地鐫刻在人們的心中。

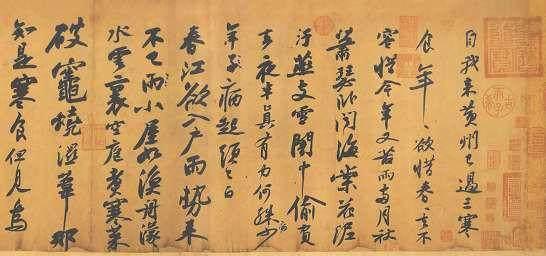

蘇軾《寒食帖》(藏于臺北故宮博物院)

《寒食帖》又名《黃州寒食詩帖》或《黃州寒食帖》,是蘇軾撰詩并書,縱34.2厘米,橫199.5厘米,行書十七行。宋元豐三年(1080年),是蘇軾因“烏臺詩案”被貶至黃州的第三年,他在當年寒食節(jié)作了兩首五言詩,表達惆悵孤獨的心情。此詩的書法也正是在這種心情和境況下,有感而出。元符三年(1100年),《寒食帖》收藏者蜀州張氏邀黃庭堅觀賞,黃庭堅書一則題跋,與原跡可謂互為輝映。通篇書法起伏跌宕,不僅具有較高的書法藝術(shù)價值,也會讓觀者聯(lián)想到蘇軾堅韌不拔、勤政為民的性格與為官理念。古代文人士子多寫帖以贈友人或者抒發(fā)自身情懷,這些帖子經(jīng)過時間沉淀,成為見證作者品格的文物。比如南宋時期文天祥創(chuàng)作的《文天祥行書上宏齋帖卷》(故宮博物院藏)涉及文天祥在江西任上對贛寇“用兵丁萬人,聲罪致討”之事,“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”的民族氣節(jié)躍然紙上;明代清官海瑞寫有《奉別帖》(山東省文物總店藏),一代清官的文采、書法、品格涵蓋于其中。

司馬鐘荷花鷺鷥圖軸

(藏于山東省濟南市博物館)

鷺鷥是中國傳統(tǒng)繪畫中出現(xiàn)較多的動物,又以鷺鷥與蓮花的組合形式見常。“鷺”與“路”同音,“蓮”寓意“廉”,畫作象征著“一路清廉”,勉勵受贈者為官清正,或鞭策自己潔身自好。明代官員、畫家魏學(xué)濂和明末清初著名的畫家朱耷都作有荷花鷺鷥圖軸。此圖軸作者司馬鐘曾官至直隸河工州判,是清代著名畫家,擅長寫意花卉及鳥獸。

青花把蓮盤(藏于河南博物院)

青花把蓮盤為明代宣德年間(1426年—1435年)青花瓷,口徑34.7厘米,高6.4厘米,瓷盤敞口,淺腹,平底圈足。內(nèi)壁一周繪13朵纏枝四季花卉,邊沿繪青花海水紋。外壁一周繪青花十四朵纏枝四季花卉,邊沿繪青花回紋和卷草紋。瓷盤造型端莊大方,釉質(zhì)精細,是明景德鎮(zhèn)宣德青花中的精品。盤內(nèi)底以青花繪蓮花、蓮蓬、蓮葉及其他水生植物用緞帶束扎成把。“把蓮”又稱“束蓮”,是中國傳統(tǒng)青花瓷中獨具特色的裝飾紋樣,最早出現(xiàn)于元代,至明清在官窯和民窯產(chǎn)出較多此類青花瓷。清代皇帝賞賜給有功大臣的賞瓶也多以蓮花為紋。蓮花是中國的傳統(tǒng)紋樣,有出淤泥而不染的寓意。加之“蓮”與“廉”諧音,以蓮花裝點瓷盤,足見人們對警示官吏和清廉為政的重視。