行為分階段轉變理論的個案管理模式在慢性阻塞性肺疾病穩定期患者中的應用

吳林珂 張琦婉 俞 穎 呂利杰 毛 山 谷 偉 葉 亮▲

1.南京醫科大學附屬南京醫院南京市第一醫院呼吸與危重癥醫學科,江蘇南京 210006;2.南京醫科大學附屬南京醫院南京市第一醫院內科,江蘇南京 210006

因慢性阻塞性肺疾病(以下簡稱“慢阻肺”)會導致患者肺組織出現不可逆損傷,因此即使處于穩定期,患者仍需長期進行疾病管理以降低疾病對生活質量的影響[1-2]。既往臨床中醫護人員常通過居家用藥指導、呼吸鍛煉方法傳授等對慢阻肺患者實施護理干預,但因護理內容固定缺乏特異性,個別患者可能對某些護理措施不耐受,故其在改善呼吸功能上效果欠佳[3-4]。而個案管理模式是以患者個體為中心,并以患者個人需求及目標為導向,可個性化地對常規護理方案進行優化,有利于提高護理效果,改善呼吸功能[5-6]。但因慢阻肺穩定期多以居家為主,患者出院后缺乏系統管理,導致個案管理方案依從性較差,不利于呼吸功能改善[7]。而行為分階段轉變理論的個案管理模式則可根據每位患者的行為及認知高低,將個案管理方案實施分為前意向、意向、準備、行動、維持5 個階段,可提高患者對個案管理模式的認知,繼而提高個案管理方案的依從性[8]。基于此,本研究選取慢阻肺穩定期患者進行研究,具體分析行為分階段轉變理論的個案管理模式在慢阻肺穩定期患者中的應用效果,為慢阻肺穩定期患者居家管理方案制訂提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

納入南京市第一醫院于2021 年6 月至2022 年6 月門診訪視的112 例慢阻肺患者進行前瞻性研究。納入標準:①符合《慢性阻塞性肺疾病診治指南(2021年修訂版)》[9]中對慢阻肺的診斷;②經評估疾病處于穩定期;③患者對本研究知情且自愿參與。排除標準:①合并其他惡性腫瘤;②存在視聽或認知功能障礙;③存在嚴重肝腎功能障礙;④合并支氣管擴張、肺纖維化等可能影響呼吸的疾病。剔除標準:①后續隨訪過程中失訪;②因疾病加重中途退出研究。通過隨機數字表法將其分為對照組與觀察組,每組56例。對照組男31 例,女25 例;年齡51~72 歲,平均(60.23±4.38)歲;慢阻肺病程3~9 年,平均(5.07±1.20)年;既往吸煙史:有35 例,無21 例;文化程度:高中及以下38 例,高中以上18 例。觀察組男29 例,女27 例;年齡49~70 歲,平均(60.04±4.61)歲;慢阻肺病程3~8 年,平均(5.18±1.06)年;既往吸煙史:有33 例,無23 例;文化程度:高中及以下36 例,高中以上20例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經南京市第一醫院醫學倫理委員會批準通過(YW2021-05)。

1.2 干預方法

1.2.1 對照組 對照組接受個案管理模式干預。成立專業個案管理小組,包括呼吸科醫生1 名,護士長1 名、個案管理師2 名,住院護士2 名,責任護士4 名,于干預開展前通過交流、研討等方式熟悉個案管理模式的內容及要點,制訂初步個案管理方案。而后通過走訪、查閱電子病歷等方式收集患者年齡、個人習慣等信息,建立個案管理檔案,制訂個案管理的目標,并為每位患者安排專業管理護士,通過每2 周監測記錄個案管理實施過程中的問題及解決措施。個案管理方案包括以下內容。①心理干預:患者出院后保證每周與患者或家屬溝通一次,對患者居家治療過程中所遇到的問題進行專業解答,并通過成功案例、播放宣教視頻等幫助患者建立戰勝疾病信心。與此同時,向患者家屬保持充分交流,側面了解患者疾病治療過程中的疑惑與困擾,個性化實施心理干預方案。②癥狀觀察:出院后安排專人進行跟蹤隨訪,評估患者咯痰、喘、胸悶、下肢水腫等不適癥狀,如發現問題則及時向患者家屬及小組成員匯報,指導其通過藥物、體位等方式改善不適癥狀。③肺康復訓練:通過上門指導或微信、電話等視訊通話方式指導患者居家期間進行縮唇呼吸、腹式呼吸等肺康復訓練,增加肺部有效通氣量。并指導患者對訓練過程中可能遇到的呼吸困難癥狀進行判斷,告知其出現呼吸困難時可通過端坐或半臥位進行緩解,如無緩解,及時就醫。④居家用藥:每周按時評估患者用藥情況,如有不適及時調整藥物或用量。⑤飲食:指導患者居家期間應盡量選擇高蛋白、高熱量及高維生素食物,同時飲食上遵循少食多餐、清淡易消化原則。若患者進食過程中出現水腫不適,則應及時限制水鈉攝入。⑥氧療:現場顯示氧療裝置操作方法,并輔導患者正確進行家庭氧療,定期評估氧療情況,解決氧療過程中所遇到的問題。

1.2.2 觀察組 觀察組接受行為分階段轉變理論的個案管理模式。組建一支專業指導小組,包括呼吸科醫生1 名,呼吸護理科護士長1 名,個案管理師1 名,心理咨詢師2 名,責任護士4 名,保證所有小組成員均具備3 年及以上臨床工作經驗。由護士長組織小組成員進行行為分階段轉變理論和個案管理模式學習,并通過查閱資料、交流討論等方式明確行為分階段轉變理論的個案管理模式具體方案。具體步驟如下:①前意向階段。此階段患者無改變行為的意向。由護士長安排個案管理師通過專題講座明確個案管理模式的內容、具體步驟及預期目標,并通過一對一指導方式解答患者對個案管理模式的疑惑,增強個案管理的意識。而后通過組織既往個案管理模式受益患者通過自身經歷幫助患者進一步鞏固個案管理模式促進慢阻肺康復的信念。此階段1 次/周,30 min/次,連續進行4周。②意向階段。此階段患者已可逐漸意識到個案管理模式對疾病治療的好處。通過宣講向患者傳輸個案管理模式中肺康復訓練、飲食等步驟對慢阻肺疾病恢復的有利影響,并引導患者剖析個案管理模式具體實施過程中可能存在的問題,共同探討出解決方案,強化個案管理模式理念,必要時患者家屬可共同參與。此階段1 次/周,30 min/次,連續進行4 周。③準備階段。此階段患者傾向于盡快進行個案管理模式。小組成員與患者及其家屬充分溝通,制訂個案管理模式的具體實施方案,大致內容同對照組,依據每位患者個人習慣及意向適當調整個案管理方案內容。建立慢阻肺穩定期病友暢談群,鼓勵每位患者主動分享個案管理模式實施過程中的經驗與體會,互相鼓勵,建立信心。此階段連續進行8 周。④行動階段。此階段患者可持續性地遵循個案管理方案。此階段干預重點在于對患者的行為改變給予肯定,并通過電話或微信方式督促患者堅持進行個案管理方案。此階段1 次/周,30 min/次,連續進行4 周。⑤維持階段。此階段干預重點在于通過強化管理及刺激控制來幫助患者維持良好的個人習慣并預防行為的退化或停止,此階段1次/周,30 min/次,連續進行4 周。對患者堅持個案管理的行為給予肯定并通過發放小禮物或口頭表揚的方式鼓勵患者繼續堅持個案管理方案。兩組均連續干預6 個月。

1.3 觀察指標

1.3.1 呼吸功能 于干預前、干預6 個月后評估患者呼吸功能改善情況。①圣喬治呼吸問卷(St.George’s respiratory questionnaire,SGRQ):該問卷共包含癥狀、日常活動、疾病對日常活動的影響3 大部分,共54 個條目,每個條目對應一個權重,最終得分=(所有陽性條目權重和/總權重)×100,得分越高,代表呼吸功能越差[18]。②改良版英國醫院研究委員會呼吸困難量表[11](British Hospital modified Research Council dyspnea scale,mMRC):該量表共4 分,其中0 分代表患者只在劇烈運動時感到呼吸困難;1 分代表在快走或上緩坡時呼吸困難;2 分代表患者在平地快走時比同齡人走得慢,需要停下來呼吸;3 分代表在平地走100 m或數分鐘后需停下來調整呼吸;4 分則代表呼吸困難嚴重[11]。

1.3.2 健康行為能力自評量表(self-rated abilities for health practices scale,SRAHP)于干預前、干預6 個后時通過SRAHP 評估患者自我管理能力。該量表包含運動、營養、健康責任、心理4 個方面,共28 個條目,每個條目0~4 分,總分0~112 分,分值越高,代表患者自我管理能力越強[12]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0 統計學軟件進行數據分析。計量資料采用均數±標準差()表示,比較采用t 檢驗;計數資料采用例數和百分率表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組干預前、干預6 個月后呼吸功能比較

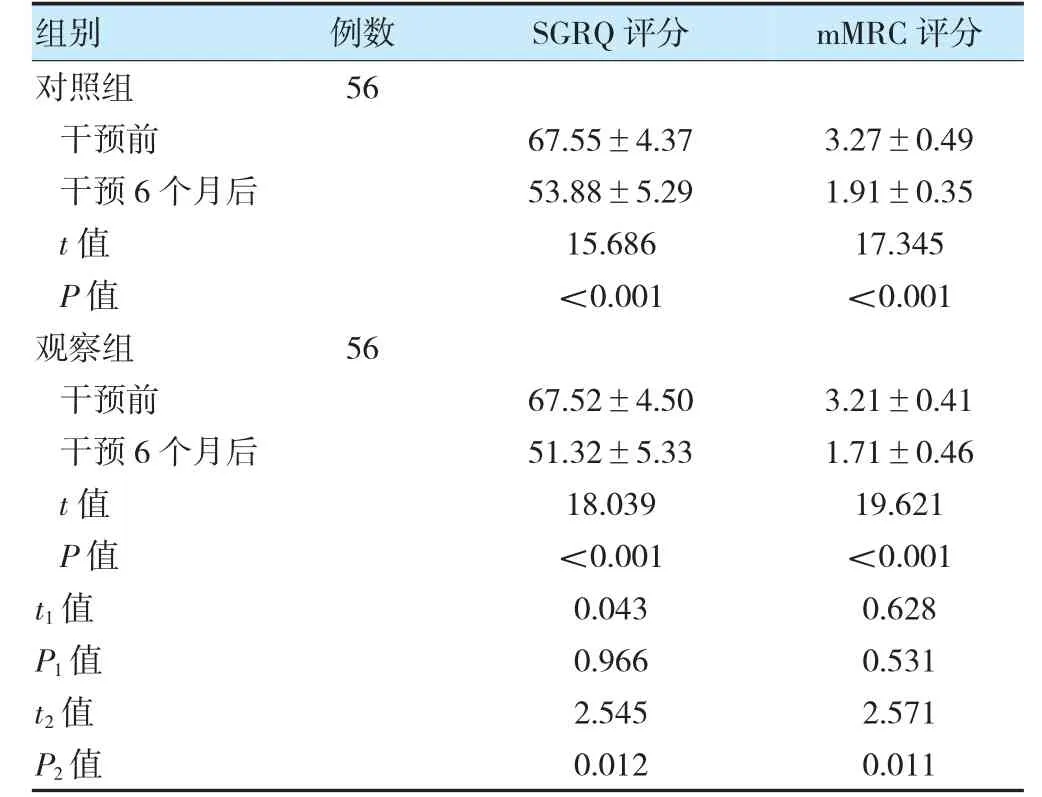

干預前,兩組SGRQ、mMRC 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組SGRQ、mMRC 評分均低于干預前,且觀察組低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組干預前、干預6 個月后呼吸功能比較(分,)

表1 兩組干預前、干預6 個月后呼吸功能比較(分,)

注t1、P1 為兩組干預前比較;t2、P2 為兩組干預6 個月后比較。SGRQ:圣喬治呼吸問卷;mMRC:改良版英國醫院研究委員會呼吸困難量表。

2.2 兩組干預前、干預6 個月后自我管理能力評分比較

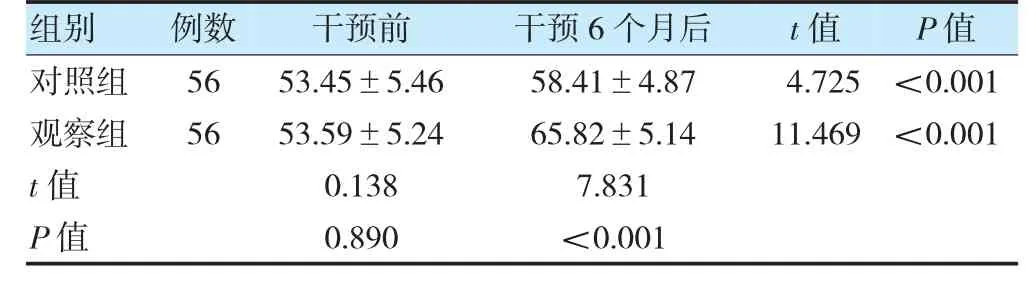

干預前,兩組SRAHP 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組SRAHP 評分均高于干預前,且觀察組高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組干預前、干預6 個月后自我管理能力評分比較(分,)

表2 兩組干預前、干預6 個月后自我管理能力評分比較(分,)

3 討論

研究發現,慢阻肺穩定期患者多伴有呼吸功能低下,如不及時干預,則會逐漸導致肺彈性支撐結構退變,呼吸肌虛弱,繼而導致呼吸困難、胸悶氣喘等不適癥狀,甚至可誘發呼吸衰竭、自發性氣胸等嚴重并發癥,增加病死率[13-14]。而隨著研究深入,發現肺康復訓練、家庭氧療等干預方式有助于改善慢阻肺居家患者缺氧狀態,提高呼吸功能[15]。但因個體差異性、遠離醫療環境等原因,多數患者難以長期堅持上述干預方式,不利于呼吸功能的改善[16]。因此探尋可促進患者健康行為改變且具有個性化的干預方案對慢阻肺穩定期遠期呼吸功能的改善具有重要意義。

行為分階段轉變理論的個案管理模式是近年來呼吸疾病中常用干預方式,其可在有效促進患者行為正向改變的同時,根據患者個人特點優化護理干預措施,已在肺癌化療患者的呼吸功能改善上取得甚佳效果[17]。基于上述研究結果,本研究將行為分階段轉變理論的個案管理模式應用于慢阻肺穩定期患者的護理干預中,結果發現兩組SGRQ、mMRC 評分均下降,但觀察組下降更為明顯,提示了該管理模式可有效改善慢阻肺穩定期患者呼吸功能。究其原因,個案管理模式通過對患者年齡、個人習慣、與家屬充分溝通等方式來了解每位患者的行為及思維過程,并建立個案管理檔案,而后根據每位患者的個人特點為其制訂個性化的肺康復訓練、用藥指導、氧療指導方案,避免了盲目灌輸式宣教過程中醫護人員個人主觀性影響,提高了肺康復訓練、氧療等護理方案的可靠性和差異性,有利于改善呼吸功能[18]。

而行為分階段轉變理論的個案管理模式則是在個案管理模式的基礎上,將個案管理方案的實施分為5 個階段,前意向階段幫助患者充分了解個案管理方案,知曉個案管理方案(如肺康復訓練、用藥、氧療等)對改善呼吸功能的益處;意向階段則與患者一起剖析個案管理方案實施過程中的問題并共同探討出解決方案,強化個案管理模式的理念;準備階段則將擬定好的個案管理方案進一步調整,并鼓勵病友間分享經驗,增強患者堅持個案管理方案的信心;行動與維持階段則通過強化刺激和給予肯定的方式幫助患者實現健康行為改變[19-20]。通過5 個階段的干預,可有效提升患者對個案管理方案的執行力,促使患者長期堅持肺康復訓練等健康行為,從而促進呼吸功能改善[21-22]。而當呼吸功能得到改善時,患者SGRQ、mMRC 評分自然隨之提升。

研究指出,自我管理能力提升有助于患者通過內控力量減少不良行為,增加健康行為[23-24]。而對于慢阻肺穩定期患者,良好的自我管理能力有利于促使患者即使在無人監管下亦可長期堅持肺康復訓練、合理用藥等健康行為,有助于遠期呼吸功能的改善。而本研究結果顯示,觀察組SRAHP 評分較對照組上升明顯,提示行為分階段轉變理論的個案管理模式可有效提升患者自我管理能力,有利于遠期呼吸功能改善。分析其原因,行為分階段轉變理論的個案管理模式通過將個案管理模式中有利于呼吸功能改善的肺康復訓練、合理用藥等健康行為,通過前意向、意向、準備、行動、維持5 個步驟進行循序漸進的實施,可幫助患者克服行為改變過程中不良情緒,建立健康行為的高度信心,使患者可抵擋誘惑,通過內控力量保持健康行為不再退回至過去不良的健康習慣上,繼而保持患者的呼吸功能長期處于一個較平穩狀態,繼而可使SRAHP 評分顯著提升[25-27]。

綜上所述,行為分階段轉變理論的個案管理模式提高慢阻肺穩定期患者的自我管理能力,改善呼吸功能,具有較好應用效果。

利益沖突聲明:本文所有作者均聲明不存在利益沖突。