數據商品的生成邏輯與資本化過程探析

——基于政治經濟學的視角

宋文靜

“真正的革命并不在于分析數據的機器,而在于數據本身和我們如何運用數據”(1)維克托·邁爾-舍恩伯格、肯尼思·庫克耶:《大數據時代:生活、工作與思維的大變革》,盛楊燕、周濤譯,浙江人民出版社,2013年,第10頁。。數字技術(digital technology)由信息技術(information technology)變革演化而來,它之所以對社會生產體系產生顛覆性影響,正是因為它直接作用于“I”——數據。黨的十九屆五中全會首次將“數據”增列為生產要素。與知識和管理要素不同,數據不是附著于勞動者的“滲透性要素”,而是能夠以獨立、穩定、可復制的基礎形式直接進入生產過程,因而有學者直接將“數據”視作第五大生產要素(2)戎珂、陸志鵬:《數據要素論》,人民出版社,2022年,第3頁。。我國圍繞促進數據要素市場的繁榮發展,正積極以“數據二十條”為指導推進數據要素市場的體制機制建設。國家數據局隨之成立,并牽頭發布《“數據要素×”三年行動計劃(2024—2026年)》,強調推動數據要素與傳統生產要素的融合創新和協同發展,加快激活、疊加和倍增數據要素在豐富場景中的乘數效應。在當今的數字經濟時代,“數據的全面收集與分析,為我們提供了一個前所未有的看待現實的新視角”(3)維克托·邁爾-舍恩伯格、托馬斯·拉姆什:《數據資本時代》,李曉霞、周濤譯,中信出版社,2018年,第ⅩⅤ頁,第12頁。。因此,要正確理解數據成為經濟社會發展過程的關鍵生產要素和經濟高質量發展的最新動能,就必須厘清數據形態的演進及其在社會生產和再生產各個環節的不同作用,尤其是數據商品向數據資本的轉化過程及對經濟發展的作用機理。

一、數據的不同形態及其演進機制

隨著數字經濟發展如火如荼,與“數據”相關的范疇也如雨后春筍般涌現。即使相關范疇會隨著數字經濟的實踐過程而同步發展,從政治經濟學視角去厘清原始數據、數據資源、數據要素、數據商品和數據資本(4)學界常常混用“數字資本”與“數據資本”兩個概念,但“數據資本”這一表述更符合政治經濟學的學理規范。參見劉震、張立榕:《數據資本形成及其特征的政治經濟學分析》,《學習與探索》2023年第9期。的演進和特征仍然是十分必要的。

如表1所示,“原始數據—數據資源—數據要素—數據商品—數據資本”這五種數據形態的特點和關系可以歸納如下:原始數據本身不是數字勞動的產物,而是“個人消費”的結果;數據資源作為“數字化的知識和信息”投入生產過程中轉化為數據要素;數據要素作為數字勞動者深度加工的勞動產品參與市場交換;數據商品的資本主義應用即數據資本的形成。總之,從原始數據到數據資本,在理論邏輯上經歷了“(原始)數據資源化”“數據(資源)要素化”“數據要素產(商)品化”和“數據產(商)品資本化”。其中,前面“三化”可以視為“數據的商品化”過程,最后“一化”則表現為“數據的資本化”過程。

表1 與數據有關的概念辨析

(一)原始數據、數據資源與數據要素的演進關系:“數字痕跡”“數字化知識和信息”與“生產要素”

數據的原始形態是無序的、未經加工處理的“數字痕跡”。數據資源表現為“數字化的知識和信息”,數據資源經過數字勞動者的深度加工才能轉化為數據要素。國家統計局將“數據資源”視為數字經濟時代的關鍵生產要素,二十國集團將“數據資源”的說法代之以“數字化的知識和信息”。“數據資源”與“數字化的知識和信息”是同一層面的兩個范疇,“數據資源”成為“信息”借以承載的客體或具體表現形式,而“信息”則是對“數據資源”進行處理和組織的產物。數據資源和信息技術應用促進社會勞動生產率提高的根本原因是“信息化正從早期企業實現生產管理自動化的技術手段,向整合調度企業數據資源,進而重構企業業務流程的階段演進”(6)于施洋、王建冬、黃倩倩:《論數據要素市場》,人民出版社,2023年,第40頁。。 “生產要素”即“進行社會生產經營活動時所需要的各種社會資源,是維系國民經濟運行及市場主體生產經營過程中所必須具備的基本因素”(7)徐翔:《數字經濟時代:大數據與人工智能驅動新經濟發展》,人民出版社,2021年,第116頁。。在數據要素化之前,要經歷原始態數據的結構化封裝、元素化數據的場景應用和資源化數據的使用等環節(8)王益民等:《數據論》,中共中央黨校出版社,2021年,第78—79頁。。中國信息通信研究院提出數據價值化的“三化”框架,即“數據資源化”“數據資產化”和“數據資本化”。(9)中國信息通信研究院政策與經濟研究所:《數據價值化與數據要素市場發展報告(2021年)》,2021-05-27,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qufb/ztbg/202105/p020210527392862309670.pdf,訪問日期:2023-12-26。其中,“數據資產化”指的就是“數據(資源)要素化”,即可以納入生產經營活動以創造經濟收益的數據資源。總之,原始數據是以“連續的值”和“離散的值”為表現形式的“數據原料”,數據資源是從原始數據中提取出來的數字化知識和信息,并非所有的數據資源都能直接作為生產要素存在并納入生產經營活動。

(二)數據要素與數據商品的孿生關系:數字化生產資料與數字勞動者的結合

數據要素的形成是數字勞動利用數字化生產工具對數據資源進行脫敏加密、標識化標準化等操作的對象化過程,數據要素是以標準形態參與市場交易并為生產經營主體帶來經濟利益的商品。“不論生產的社會的形式如何,勞動者和生產資料始終是生產的因素。但是,二者在彼此分離的情況下只在可能性上是生產因素。凡要進行生產,它們就必須結合起來。”(10)《馬克思恩格斯文集》第六卷,人民出版社,2009年,第44頁。“人的要素”與“物的要素”結合起來一同進入現實的生產過程,同時也就是商品的生產過程。在這個意義上,數據的要素化形態與商品化形態經歷了同一個生產過程,因而數據要素和數據商品可以視為同一的經濟范疇。數據要素或數據商品作為經濟范疇,是在生產力與生產關系的語境中對“數據”一詞的指代(11)中國信息通信研究院:《數據要素白皮書(2022年)》,2023-01-07,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/p020230 107392254519512.pdf,訪問日期:2023-12-26。,它的產生是一定社會歷史階段的產物。數據作為一種獨立的生產要素,需要有相應的技術基礎和產業支撐。數據要素的產生不僅依托于數字技術的深度融合和社會應用,而且蘊藏于社會生產方式的變遷之中。與此同時,數據要素作為商品也具有不同于傳統商品的使用價值。例如,利用數據要素的非稀缺性以及與其他生產要素的互補性等特征,不同組織能夠將生產經營活動虛擬化為信息模型,實現業務流程的“信息建構與知識化表達”,從而提高每個組織的專業化分工和生產效率。(12)趙需要、姬祥飛、侯曉麗等:《分工理論視域下數據要素流通的生發邏輯、內涵意蘊、市場路徑及現實困境》,《情報理論與實踐》2023年第 9期。

(三)數據商品與數據資本的派生關系:數據資本是數據商品的派生形式

數據資本是表征數據基本存在形式的最新形態,同時是數字資本主義剝削的新形式。數據要素的運行機制經歷“數據資源(潛在價值)—數據資產/產品(價值創造)—數據商品(價值實現)—數據資本(價值倍增)”的發展階段。(13)李海艦、趙麗:《數據成為生產要素:特征、機制與價值形態演進》,《上海經濟研究》2021年第8期。“數據—數據產品—數據商品—數據資本”既是數據要素被使用的過程,也是數據要素價值形態演進和數據商品實現價值增殖的過程。(14)蔡萬煥、張紫竹:《作為生產要素的數據:數據資本化、收益分配與所有權》,《教學與研究》2022年第7期。“作為資本的數據”不同于“作為數據的數據”和“作為要素的數據”,數據轉化為數據資本需要具備一定的前提條件。(15)王文臣、馬夢雪:《論大數據作為生產要素的資本化及其雙重影響》,《上海財經大學學報》2022年第6期。“一般數據”的資本主義應用使其承擔了資本的價值關系和權力關系(16)王衛華、寧殿霞:《數字勞動和數據資本權力:平臺資本主義研究的兩個重要向度》,《云南財經大學學報》2022年第8期。,因而數據資本是“一般數據”作為生產要素在數字市場出現并衍生出來的一種新的資本形態。總之,“作為要素的數據”或“作為商品的數據”被納入資本生產體系,成為以生產(剩余)價值為目的的數據資本。數字資本主義基于技術理性和算法管理以更加抽象和魔幻的形式遮蔽了資本邏輯的全面統治,然而“幽靈化統治”并沒有改變資本的內在矛盾和積累增殖邏輯(17)姜英華:《數字時代資本的幽靈化及其真相》,《學術探索》2022年第5期。。數據資本的運動始終體現為資本控制力的強化和勞資關系的對抗,無酬勞動時間的延長和勞動的強化依然構成數字資本主義階段的剝削形式。

通過梳理數據不同形態的演進階段和形成機制,我們發現從原始數據到數據資本的演化過程經歷了商品化和資本化過程,數據的商品化過程實際上是數據的要素化過程,因而數據的要素化本身也就是數據的商品化。本文嘗試以數據的商品化過程為分析起點,剖析數字勞動過程的起點和內在特征,從使用價值維度探討數據商品對企業組織、產業組織和整體經濟效率的變革作用,從價值維度探討數據商品的價值決定和定價規則。在此基礎上,探討數據商品何以實現資本化,并從“勞資關系”和“資資關系”兩個方面揭示數據的資本主義應用及“異化之謎”。

二、數據商品的生成邏輯及其二因素特征

數據作為獨立生產要素存在,是數字勞動的對象化結果,這意味著數據的要素化過程同時是數據的商品化過程。(18)可以出售的數據(商品)是經過數據科學家的熟練勞動和機器學習算法優化的數據,因而考察數據的商品化過程十分重要。參見尼克·斯爾尼塞克:《平臺資本主義》,程水英譯,廣東人民出版社,2018年,第63—65頁。丹·席勒(Dan Schiller)區分了“作為資源的信息”和“作為商品的信息”,信息的價值不在于其作為資源所具有的內在屬性,而在于信息向商品的轉變,信息的商品化包含與社會生產和交易的實質性聯系。(19)丹·席勒:《信息拜物教:批判與解構》,邢立軍等譯,社會科學文獻出版社,2008年,第16頁、第26頁、第29頁。與之相對應,數據之所以能夠成為數字社會的獨立生產要素,不是因為其作為數據資源所具有的內在屬性,而是因為數據向數據商品的轉變,而數據商品的形成離不開數字勞動的對象化過程。可見,僅僅從勞動結果的角度對“數據”進行考察是不夠的,更要考察數字技術的實踐層面和數據商品生產的具體過程,如此才能揭示數據商品的生成邏輯,這有助于理解數據何以成為數字基礎底座和社會生產過程的關鍵性生產要素。數字勞動過程的簡單要素依然是“有目的的活動或勞動本身,勞動對象和勞動資料”(20)《馬克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社,2009年,第208頁,第210頁。,其中,勞動對象和勞動資料表現為生產資料,這些要素往往是數字技術深度融合的產物。數字勞動者借助勞動資料對勞動對象進行加工的過程呈現為智能化、數字化的勞動過程。

(一)數據商品生產的起點:數字技術與生產資料的數字化

大數據技術體系讓數據的規模化匯聚和高效率流通成為可能,也推動實現傳統數據的量的積累向“大數據”的質變轉化,而“大數據”的形成正是數據商品化不可或缺的前提條件。“數量能帶來本質性的差異”,“隨著成員數目的增加,兩個或更多成員之間可能的相互作用呈指數級增長……量變引起質變”(21)凱文·凱利:《失控》,東西網編譯,新星出版社,2010年,第32頁。。大數據分析和處理技術的變革以及大數據計算平臺的高效性、高容錯性和低廉成本,促使數據規模的指數級增長、多種類數據的采集和處理成為可能,“數據交互響應”的高速性得到保證。(22)陳媛:《大數據與社會網絡》,上海財經大學出版社,2017年,第60頁。同時,“數據本體和標注策略”“個人偏好匹配算法”和“(自適應)機器學習系統”(23)維克托·邁爾-舍恩伯格、 托馬斯·拉姆什:《數據資本時代》,李曉霞、周濤譯,中信出版社,2018年,第63頁、 第80—81頁。三項關鍵科技,也建立在大數據和數據市場本身的重塑之上。總之,借助大數據技術的變革,傳統數據規模得以實現海量積累,奠定了數據商品化的堅實基礎。

勞動資料和勞動對象的數字化統稱為生產資料的數字化,它們既是數字技術深度融合的產物,也是數字勞動過程的起點。由數字技術牽引的勞動資料、勞動對象和勞動者是數字生產力的三要素,“數字生產力=數字技術×(勞動者+勞動資料+勞動對象)”(24)何玉長、王偉:《數字生產力的性質與應用》,《學術月刊》2021年第7期。。“勞動資料不僅是人類勞動力發展的測量器,而且是勞動借以進行的社會關系的指示器。”(25)《馬克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社,2009年,第208頁,第210頁。勞動資料的數字化變革是數字勞動的本質特征和分析起點。數字勞動是“以數字化的知識和信息為勞動對象,以數字技術和數字平臺為關鍵性勞動資料”(26)鄭禮肖:《馬克思主義政治經濟學視域下數字勞動的含義辨析》,《理論月刊》2021年第8期。生產數字商品和服務的勞動。在數字經濟中,勞動資料往往以數字技術及其應用,即數字基礎設施、數字軟件體系等硬軟件產品和信息服務為表現形式,勞動對象往往指的是數據要素。當然,數據要素也可能作為勞動資料存在,這要取決于它在勞動過程中的職能形式或特定作用。也有學者指出,“數字化技術”和“數據”是“數字化經濟”的兩大支柱,數字化技術涉及信息的采集、存儲、處理及分析、傳輸、應用和安全保障等;數據則屬于新的生產要素。(27)黃少安、王曉丹:《“數字化經濟”:基本概念、核心技術和需要注意的問題》,《山東社會科學》2023年第1期。其中,數字化技術的應用催生新型生產工具——智能機器體系。大數據技術體系(智能機器體系)對舊有機器體系的取代成為推動社會生產力變革的關鍵因素和現實力量,以數字技術為典型特征的生產力革命推動生產要素和生產組織形式的革新,從而加速社會生產方式的數字化轉型。(28)參見張建云:《大數據技術體系與當代生產力革命》,《馬克思主義研究》2021年第4期;魏江、劉嘉玲、劉洋:《數字經濟學:內涵、理論基礎與重要研究議題》,《科技進步與對策》2021年第21期。

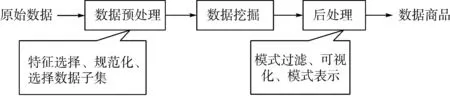

(二)數據商品生產的過程:算法算力與數據處理

數字勞動作用于數字化生產資料,以數據挖掘、算法算力迭代升級為核心的數字勞動過程呈現出動態性和開放性特征。互聯網用戶在日常生活中會產生海量不規則的“非結構化數據”,數字勞動者(特指數據勞動者(29)數據勞動者包括軟件工程師、數據庫管理員、數據科學家、數據分析師和數據專員等。)經過“數據預處理”“數據挖掘”和“數據后處理”將其轉化為具有使用價值和價值的數據商品或信息商品,此時“數據成為了有價值的公司資產、重要的經濟投入和新型商業模式的基石”(30)維克托·邁爾-舍恩伯格、肯尼思·庫克耶:《大數據時代:生活、工作與思維的大變革》,盛楊燕、周濤譯,浙江人民出版社,2013年,第20頁。。如圖1所示,在預處理和數據挖掘過程中,算法是進行數據分析的重要工具。數字勞動者對海量數據源進行“清洗”以匹配數據挖掘任務對數據特征的要求,然后利用傳統的機器學習算法和神經網絡算法(例如深度學習)挖掘數據中具有價值的信息。在后處理階段,數字勞動者采取“可視化”方式檢驗數據挖掘的有效性,從而將有價值的信息集成到“數據決策系統”,以更好地指導現實經濟活動。除了數據和算法外,算力也是數字勞動得以對象化的基本要素。算力即存儲數據、處理數據和執行算法的能力,往往以數字硬件設備和數字軟件體系為支撐。“云計算”是算力的一種表現形式,同時是處理大量非結構數據的“動力機”。由此可見,數字勞動的對象化過程同時是數據、算法和算力共同發揮作用的過程。其中,互聯網用戶產生的“原始數據”形成“數據原料”,數字勞動者利用算法工具對數據原料進行預處理和深度挖掘,從而將其轉化為數據商品。

圖1 數據庫中的知識發現(KDD)

(三)數據商品生產的結果:數據商品的使用價值與價值形成

數據商品的生產過程必然要由運動形式轉化為對象性形式,即數據商品生產過程的物化結果。“在勞動過程中,人的活動借助勞動資料使勞動對象發生預定的變化。過程消失在產品中。它的產品是使用價值,是經過形式變化而適合人的需要的自然物質。……在勞動者方面曾以動的形式表現出來的東西,現在在產品方面作為靜的屬性,以存在的形式表現出來。”(31)《馬克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社,2009年,第211頁。數據商品的“靜的屬性”和“存在形式”表現為數據商品的兩個因素,即使用價值和價值。

1.數據商品的使用價值:企業數字化轉型、產業體系變革和經濟效率提升

不論是微觀維度下的“企業數字化”,還是中觀維度下的“產業數字化”和“數字產業化”,它們都體現出數據與數字技術應用于社會生產過程而發揮出來的“升級重塑”和“勢能再造”作用。從微觀視角來看,數字技術和數據管理能力賦能企業數字化轉型。企業數字化轉型作用于創新能力提升、人力資本結構優化、管理和交易成本壓縮,從而促進企業全要素生產率提升。(32)趙宸宇、王文春、李雪松:《數字化轉型如何影響企業全要素生產率》,《財貿經濟》2021年第7期。從中觀視角來看,數據作為核心生產要素賦能傳統產業(“產業數字化”),助推數字新興產業(“數字產業化”或“數字技術和數據產業化”(33)黃少安:《關于“數字化經濟”的基本理論》,《經濟學動態》2023年第3期。)。數字化信息對產業集群發展、協同創新和效率提升起到重要作用,而人工智能、電子信息等數字企業“聚鏈成群”則有利于塑造中國式現代化“新勢能”。例如,作為我國首個GDP突破5 000億元的縣級市——江蘇省昆山市,正是依靠電子信息產業等科創產業創新集群、工業企業的數字化轉型和智能化改造,加快“產業數字化”和“數字產業化”協同發展,從而實現GDP突圍。(34)顧陽等:《登頂昆山》,《經濟日報》2023年5月8日,第001版。

從宏觀視角來看,數據賦能對我國經濟增長和效率提升具有獨特貢獻。“數字經濟全要素生產率”(35)數字經濟全要素生產率=數字經濟增加值/用于數字化生產的資本與勞動兩部分價值之和。可見,全要素生產率的增長是產出增長率超過要素投入增長率的部分,表示由于技術進步、配置效率、規模經濟、范圍經濟等帶來的產出增長部分。參見中國信息通信研究院:《中國數字經濟發展研究報告(2023年)》,2023-04-27,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202304/p020230427572038320317.pdf,訪問日期:2023-12-26。用以衡量數字經濟發展效率水平和數字經濟對整體經濟效率改善的重要作用。2012—2022年我國數字經濟全要素生產率穩步提升,數字經濟全要素生產率增長率高于同期國民經濟全要素生產率增長率0.77個百分點。有學者考察數字經濟發展對全要素生產率的空間效應,發現數字經濟發展對欠發達地區全要素生產率的提升作用更為明顯,并且具有顯著的空間溢出效應。(36)楊慧梅、江璐:《數字經濟、空間效應與全要素生產率》,《統計研究》2021年第4期。另外,從數字經濟規模和數字經濟增速來看,2016—2022年我國數字經濟規模及其占GDP的比重均穩步提升,數字經濟增速與GDP增速走勢呈現“同頻共振”特點。從數字經濟增速與經濟增速的對比來看,數字經濟對GDP增速起到“加速器”和“穩定器”作用。2016—2022年我國數字經濟增速始終高于GDP增速,2021年兩者增速僅相差2.8個百分點,2022年我國數字經濟增速(10.3%)高于名義GDP增速(5.3%)5個百分點。

2.數據商品的價值:價值對象性與數據定價規則的不確定性

數據的商品化即數據商品的形成,首先表現為數字勞動作用于數字化生產資料,數據成為人類抽象勞動所凝結的價值對象性——數據商品。由于數據商品生產過程和數據“潛在價值”釋放方式的獨特性,數據價值似乎是在流通(流動)中產生的,這加深了數據商品價值來源的幻象。實際上,不論從哪個層面來看待數字技術、數字化生產資料和數據商品,它們總是人類抽象勞動的凝結物,數據商品的價值和價格問題“仍然可以在具體勞動和抽象勞動、使用價值和價值的框架內得到解釋和解決”(37)黃少安:《關于“數字化經濟”的基本理論》,《經濟學動態》2023年第3期。。數字基礎技術層所包含的軟硬件產品作為數字產品(商品)的一部分,數字產業軟硬件的開發和生產都凝結著科技勞動者的勞動。(38)馮旭、李雪艷、姚宇:《數字經濟的價值創造探賾——基于新馬克思經濟學綜合學派“新的活勞動價值一元論”的理論闡釋》,《海派經濟學》2022年第4期。

數據商品的價值由數字勞動創造,數據商品的價值具有一系列不同于傳統商品價值的特征,因而數據商品價格的表現形式也有所不同。數據價值的獨特性體現為“不確定性(數據權屬模糊)”“異質性(同一數據在不同主體和場景中具有不同價值)”“時效性(時間敏感度高)”“低成本復制性”“無損性(可復制利用)”和“價值易變性”。(39)參見王益民等:《數據論》,中共中央黨校出版社,2021年,第56—57頁;中國信息通信研究院:《數據要素白皮書(2022年)》,2023-01-07,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/p020230107392254519512.pdf,訪問日期:2023-12-26。數據價值的諸多特點決定了數據商品的定價十分困難,但要作為商品進行流通,又必須賦予其價格。因為“市場的效率就反映在作為信息載體的單純的價格上”(40)維克托·邁爾-舍恩伯格、托馬斯·拉姆什:《數據資本時代》,李曉霞、周濤譯,中信出版社,2018年,第47頁。。在現實實踐中,數據定價規則往往因數據應用場景不同而有所差異,因而沒有一個統一標準的定價原則。有學者針對數據要素的資源化、資產化和資本化三個層面分別給出“成本法”“報價—估價—議價相結合的收益定價法”和“數據資本化定價”三種定價模式。(41)于施洋、王建冬、黃倩倩:《論數據要素市場》,人民出版社,2023年,第131—132頁、第142頁。《數據價值化與數據要素市場發展報告(2021年)》則提出“靜態定價策略與動態定價策略相結合”的數據定價策略,指出“數據價格是其補償價值、增值價值、異質性價值、風險溢價的集合”。《數據要素白皮書(2022年)》主張建立“貨幣法和非貨幣法相結合的數據估值框架”。總的來看,數據商品價值本身的獨特性決定數據商品價格的不確定性。數據商品的價格決定是數據資產的質量、使用情況和貶值率,以及數據的完整性和隱私含量等各種復雜因素相互作用的結果。由于數據商品供需之間的不平衡,也會引起數據商品價格與數據商品價值的背離,使數據商品價格具有極大的波動性。

(四)數據商品生產的組織特征:開放協同與動態優化

如前所述,數據原料總是源源不斷地更新、推送并與算法模型實現雙向反饋,算法和算力也需要不斷實現優化、改進和迭代,所以,數字勞動對象化過程是在動態開放、交互協作、自由連接的生產網絡組織(42)有學者將該種新型組織形式稱作“自由數字連接體”,自由數字連接體具有動態性、分布性和合作性的本質特征。參見王益民等:《數據論》,中共中央黨校出版社,2021年,第125—126頁。或去中心化的網絡型平臺支持下展開的。社會生產網絡的實體化和開放性讓數據得以實現“物化”(43)數據要素是物質的,同時是非實物形態的。數據要素與傳統物質要素的區別,外在表現為非實物形態,內在表現為無限性、裂變性與融通性三大特征。參見王寶珠、王朝科:《數據生產要素的政治經濟學分析——兼論基于數據要素權利的共同富裕實現機制》,《南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學)》2022年第5期。,依托于社會生產網絡,數據商品得以在不同生產單位或個體之間實現交換和流通。具體來看,“開放”意味著該組織內部的成員不再受到固定的空間和時間限制,多元主體參與價值共創;“協同”表現為組織的運行方式不再是“串聯式”的層級指令而是“并聯式”的交互協作;“動態”指的是該組織的結構具有臨時性,“接包”后即調整組建,任務完成后即自動解散;“優化”即為通過各種方式提升組織的管理效率與生產效率。商品能否完成“驚險一躍”往往受市場不確定性因素的制約,動態化的組織形式能夠保證供給端根據消費端進行靈活調整,組織效率和生產效率都獲得了提高。

數據商品的形成首先是數字化生產資料與數字勞動有機結合的產物,但是,數據商品的形成也在一定程度上取決于數字社會對新的生產要素、新的勞動過程和新的利潤增長點的需要,正是這些政治經濟因素導致數據或信息走向商品化。這同樣意味著數據的商品化過程不會止步,正如丹·席勒指出:“把信息當作一種資本從表面和深度上加以開發,這既是商品化過程日益擴大的表征,也是其一部分。”(44)丹·席勒:《信息拜物教:批判與解構》,邢立軍等譯,社會科學文獻出版社,2008年,第29頁。

三、數據商品的資本化過程及其內在構成

在資本主義社會,隨著數字技術的發展和網絡組織形式的擴張,數據商品的社會生產過程也代之以直接的資本統治,資本主義生產過程的社會性質即“產品作為商品”和“商品作為資本產品”的性質。(45)《馬克思恩格斯文集》第七卷,人民出版社,2009年,第996頁。當探討數據“商品”向數據“資本”轉化時,離不開對數據商品使用價值與價值矛盾展開的邏輯分析,因為資本主義生產“不僅要生產使用價值,而且要生產商品,不僅要生產使用價值,而且要生產價值,不僅要生產價值,而且要生產剩余價值”(46)《馬克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社,2009年,第217—218頁。。數據商品本身并不是資本,只有當數據商品被納入資本主義生產分工體系時,數據商品才取得“作為使用價值的資本”的現實規定性,轉化為“由資本本身規定的并與資本相適應的形式”(47)《馬克思恩格斯文集》第八卷,人民出版社,2009年,第184頁。。作為資本存在物的數據,不斷衍生出對社會生產的支配權和控制權,因為“資本是對勞動及其產品的支配權力”(48)《馬克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社,2009年,第130頁。。在數字資本主義背景下,數據商品取得資本外觀,并作為關鍵生產要素作用于社會生產的過程,這將重塑社會生產過程中的“勞資關系”和“資資關系”。

(一)“勞資關系”構成:數據資本形成對勞動和生產的控制權力

對資本主義生產來說,數據商品的存在意義不在于它是“有用物”并能夠滿足人的需要,而在于它能夠承載價值關系并服務于資本的需要。數據商品作為資本生產的要素之一,成為支配勞動過程和占有活勞動的工具,被用來剝削數字勞動者并為資本所有者帶來剩余價值。正如馬克思指出:“只是由于勞動采取雇傭勞動的形式,生產資料采取資本的形式這樣的前提——也就是說,只是由于這兩個基本的生產要素采取這種獨特的社會形式——,價值(產品)的一部分才表現為剩余價值,這個剩余價值才表現為利潤(地租),表現為資本家的贏利,表現為可供支配的、歸他所有的追加的財富。”(49)《馬克思恩格斯文集》第七卷,人民出版社,2009年,第998頁。從生產過程來看,數據商品向數據資本的轉化過程,同時是價值形成過程向價值增殖過程的轉化,即數據商品的資本主義生產過程或資本主義方式的數據商品生產過程。從組織方式來看,數據商品向數據資本的轉化過程,同時是資本控制勞動并以資本化方式配置“人的要素”和“物的要素”的過程。數字勞動者和數據要素作為資本的存在形式相互結合,“一同進入的現實過程,即生產過程,本身就成為資本的一種職能,成為資本主義的生產過程”(50)《馬克思恩格斯文集》第六卷,人民出版社,2009年,第44頁。。資本主義的商品生產過程表現為勞動者與生產資料在資本形式上的合并,勞動者和生產資料作為“資本生產和再生產的一個要素”分別取得可變資本和不變資本的表現形式。可供支配的數字勞動者同資本的膨脹力一同增長,數字勞動的普遍物化構成剩余價值生產的新源泉。

絕對剩余價值生產和相對剩余價值生產的深度結合在數字資本主義階段得以強化。網絡組織形式下的數字勞動修復勞動力市場的“橫向分割”(51)橫向的勞動力市場分割是指勞動力的單位分割、產業分割、城鄉分割、地區分割等。平臺型網絡組織促使數字勞動力不再受到物理空間的限制,勞動力的跨區域、跨行業自由流動為數據資本的生產提供了龐大的勞動后備軍,同時也為彈性雇傭制度創造了條件。,智能機器體系下的“彈性工時”取代傳統機器體系下的“固定工時”,最終從空間和時間兩個維度重塑剩余價值生產過程。從絕對剩余價值生產的角度來看,數字“趕工游戲”在一定程度上突破了時間限制。在社會生產網絡中,數字勞動者呈現多元化、分散化、微粒化的特征,數據要素具有非物質性、非排他性、共享增值性、價值來源和價值確定的模糊性等特征。基于網絡組織的生產模式,數字勞動者與數據要素的結合不再受到工作場所和必要勞動時間的限制,數字勞動者隨時隨地充當“活的酵母”,與源源不斷的“物的要素”實現合并,基于開放式的網絡組織實現“云勞動”和“云協作”。與龐大的“云勞動力市場”相適應的是傳統雇傭關系的分散化和弱化(例如平臺型就業模式),“彈性雇傭”和“去勞動關系化”在降低企業用工成本的同時,加強了整個資產階級對勞動者的統治,勞動者依然只有選擇被誰剝削的“偽自由”。

從相對剩余價值生產的角度來看,則涉及數字資本主義背景下的生產方式變革。基于數字化空間從事共同勞動的數字勞動者,在資本家的監督支配下利用積聚起來的非結構化數據為資本家勞動,其擺脫了個人生產力的局限,創造出集體的特殊生產力。“勞動的社會生產力就無須支付報酬而發揮出來”(52)《馬克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社,2009年,第387頁,第338頁。。從“智能機器體系”或“機器智能”(53)人們通過數據、算力和算法共同構筑新的數據范式——數智三元體,進而產生機器智能,依賴人腦分析凝練的認知模式過渡到機器自學習處理凝練的人工智能模式。參見王益民等:《數據論》,中共中央黨校出版社,2021年,第32—33頁。來看,數據作為生產資料,算力和算法就成了數據生產力的重要支撐和驅動力量。資本家對價值增殖的貪欲促使其對剩余勞動時間的榨取不斷得到技術上的強化,例如不斷改進算法模型和算力技術以加強“數字化剝削”。看似彈性自主的工作時間并沒有改變“工廠體系”的實質。彈性工作日逐漸彌合必要勞動時間和剩余勞動時間的邊界,數字勞動者不僅再生產出勞動力價值的等價物,還額外生產出供資本所有者進行資本積累的剩余價值。由此可見,在數字資本主義階段,數字勞動者的勞動質量和個人貢獻處在數字化監控中,數字勞動者依然未能擺脫資本的全景式監控和技術宰制,勞動者自覺扮演可供資本生產過程支配的“仆從”和“齒輪”,“數字泰勒主義” (digital Taylorism)隨之產生。正如“平等地剝削勞動力,是資本的首要的人權”(54)《馬克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社,2009年,第387頁,第338頁。,將數字勞動者的全部生活時間轉化為增殖資本價值的時間,正符合資本生產的精神。同樣值得關注的是,互聯網用戶的“個人消費”也被納入資本主義生產體系并充當拓寬價值實現空間的要素。之前是雇傭工人對機器的實際從屬,如今是所有互聯網用戶對“機器智能”的深度依賴,基于算法推薦而進行的“玩勞動”雖然不能直接創造價值并服從于資本剝削,但對用戶數據的采集成為數據商品生成的“原材料”。

(二)“資資關系”構成:數據資本的滲透、支配與無序競爭

數據資本重塑社會再生產的生態系統,也改變了壟斷和競爭的格局。資本對數據資源的壟斷性占有導致“集中式網絡”的產生。高度集中的生產網絡組織意味著某些個體處于支配性地位,可以控制數據信息流在網絡中的傳播范圍。一旦數據傳遞的自由度和開放性程度被降低,資本則有可能獨占數據要素所有權以鞏固自身在社會生產分工中的優勢地位,甚至憑借數據要素所有權攫取數字租金。(55)任洲鴻、宋文靜:《馬克思地租理論視角下的數字租金研究——以平臺資本為例》,《經濟縱橫》2021年第11期。諸如谷歌、蘋果、臉書等公司憑借高度集中的市場規模和成熟的技術應用獲得壟斷收益。資本所有者依靠數據壟斷、算法算力優勢實現對行業和社會生產過程的控制已經成為事實。從社會生產分工看“資資關系”,它反映的是不同規模的數字平臺資本之間的關系,以及數字平臺資本與產業資本之間的關系。

第一,個別平臺資本巨頭憑借“結點積累連接”優勢壓制中小型平臺資本的規模擴張,鞏固自身的壟斷地位。少數平臺資本巨頭能夠強化數據和算力雙重壟斷的重要原因是,社會再生產網絡通過“進化過程”形成(56)希爾頓·L.魯特、劉寶成:《全球經濟的顛覆性變革——復雜經濟學的根源、結構與競合》,劉寶成譯,中信出版社,2022年,第41—42頁。,數據資本巨頭往往具有早期“結點積累連接”的先入優勢,它們掌握并吸引著越來越多的“資源”和“連接”,這意味著其壟斷地位和“用戶黏性”能夠得到不斷鞏固。少數大型平臺企業借助數字化信息壟斷和勞動控制的縱向延伸,實行跨行業經營、兼并收購與壟斷(57)亞馬遜作為美國最大的在線零售商,同時是管理第三方賣家的運營商,既是“球員”又是“裁判”的雙重身份促使亞馬遜利用對數據和信息的訪問權限,對熱銷產品進行復制,擠壓獨立零售商的市場份額。參見徐翔:《數字經濟時代:大數據與人工智能驅動新經濟發展》,人民出版社,2021年,第265頁。,從而實現“贏者通吃”。同時,平臺資本巨頭人為設置“數據接入”等市場進入壁壘,借此通過各種方式入股其他平臺企業,從而實現對中小平臺資本的持續性剝奪。但是,存在于企業內和企業之間的“信息孤島”阻礙信息資源的最大化利用,不利于數據要素市場的繁榮發展。另外,數字平臺資本與金融資本的深度融合,使數據要素“金融化”。一方面,這提高了平臺企業的集中程度和擴大了其壟斷范圍;另一方面,這又推高了金融市場估值和金融資本壟斷程度。(58)趙敏:《租金、平臺企業利潤與壟斷問題研究——基于馬克思地租理論》,《馬克思主義研究》2022年第4期。在這個意義上,數據資本的價值增殖推動了資本積聚和資本壟斷的膨脹,資本權力也隨之增長。

第二,數字平臺資本尤其是“精益平臺”(59)“平臺”作為強大的企業新形式,它比傳統商業模式更有優勢的關鍵在于“數據”,尤其是“數據收集”與“數據分析”。“精益平臺”作為平臺的一種形式,它的典型案例是“全球最大的出租車公司優步沒有汽車”,它所擁有的只是軟件和數據分析平臺。參見尼克·斯爾尼塞克:《平臺資本主義》,程水英譯,廣東人民出版社,2018年,第50頁、第84頁、第113頁。,憑借“輕資產”和數據的“高乘數”,強化了對產業資本乃至整個社會分工體系的滲透和統治。與傳統產業資本不同,數字平臺的“不變資本”不僅包括數字基礎設施、數字硬件和軟件體系、網絡服務協議,還包括免費的數據信息或數據要素。即使不變資本取得數字化智能化的表現形式,對不變資本的壟斷性占有依然遵循資本價值增殖的邏輯。正因為如此,數字平臺資本能夠強化自己在社會分工體系中的巨大優勢。由貨幣驅動的傳統市場逐漸向“數據驅動市場”(60)在海量數據市場上,潛在的交易伙伴提供多維度信息,價格將不再是唯一的數據點,多個數據點必然帶來更加高效的市場交易。參見維克托·邁爾-舍恩伯格、托馬斯·拉姆什:《數據資本時代》,李曉霞、周濤譯,中信出版社,2018年,第135頁、第13頁。轉變,海量數據市場提供價格以外的多維度信息,推動實現供需“多維度匹配”,節省信息搜尋成本和時間成本。建立在海量數據和前沿算法基礎上的“自適應系統”能夠納入除價格以外的多維度變量,多維度評估消費者的多樣化需求,以尋求最佳匹配方案。同時,通過收集消費者的反饋數據,自適應系統能夠實現自我優化,即通過分析更多的數據改進算法推薦。正如維克托·邁爾-舍恩伯格(Viktor Mayer-Sch?nberger)指出:“數據可以幫助我們改善交易,提高效率,因此海量數據市場將會為我們提供最佳交易機會。從理論上講,這本該是市場最擅長的,之前市場卻因信息所限未能做到。”(61)維克托·邁爾-舍恩伯格、托馬斯·拉姆什:《數據資本時代》,李曉霞、周濤譯,中信出版社,2018年,第7頁。以交易性平臺為例,零售商可以將每一件商品以數據形式錄入,如果將銷售量、存貨等實時監控數據對供應商開放,供應商就能夠適當調整生產計劃,更好地分配有限的資源,減少庫存壓力和降價出售的風險。顯然,這在一定程度上造成了供應商對零售平臺的依賴,整個社會對實物資源的配置轉化為對數據資源的配置。一些商業性交易平臺借助數據優勢和算法能力,試圖主導和控制商品和服務生產者。可見,數字化交易平臺實際上執行“商業資本”職能,但卻日益生產出對生產過程和生產勞動的控制權力。

總之,數據要素一旦納入資本主義私有制框架之內,數據商品便轉化為追求壟斷和資本積累的數據資本。“個別工廠中的社會化組織和整個生產中的社會無政府狀態”之間的矛盾得以重現,社會生產力也無法取得突破性進展。正如希爾頓·L. 魯特(Hilton L. Root)指出:“假如沒有行為體的自主性和小世界的聯通性,生產力就不會因信息的廣泛傳播和大面積的分工協作而有所突破。可以說,兼具穩定和效率的網絡彈性有賴于各個結點的自主性和聯通性,繼而構成了社會進步的標志。”(62)希爾頓·L.魯特、劉寶成:《全球經濟的顛覆性變革——復雜經濟學的根源、結構與競合》,劉寶成譯,中信出版社,2022年,第338頁。

四、啟示與展望

數字經濟是繼原始經濟、農業經濟和工業經濟之后的第四大經濟形態(63)龔曉鶯、楊柔:《數字經濟發展的理論邏輯與現實路徑研究》,《當代經濟研究》2021年第1期。,“數據資源”“現代信息網絡”和“信息通信技術”構成數字經濟時代的三大要素。以“數據”作為核心投入和根本驅動力的數字經濟,為社會生產體系的重塑、升級和改造創造了大量新機遇,也帶來一系列新挑戰。由數據驅動的社會生產力,既是一個技術變遷和發展創新的過程,也是一個社會適應與制度調整的過程。正如機器不同于機器的應用,數據也不同于數據的應用,能否激活數據這一寶貴資源的巨大應用潛能,取決于與數據相關的機制設計與國家治理方式。“哪個國家能在數據資源的開發與利用上占得先機,就能掌握21世紀經濟發展和技術進步的絕對主動權。”(64)徐翔:《數字經濟時代:大數據與人工智能驅動新經濟發展》,人民出版社,2021年,第69頁。

(一)以數據的社會主義應用拓展“數據生產力”的發展空間

構建與“數據生產力”(65)數據生產力是人或機器在智能生產工具的作用下,對生產生活中的數據進行采集、加工、分析、挖掘、利用,以及與其他生產要素深度融合中釋放出的驅動經濟社會發展的能力。參見王益民等:《數據論》,中共中央黨校出版社,2021年,第115頁。相適應的數據產權關系,成為我國發展數字經濟的重點。自2020年我國首次提出培育數據要素市場以來,關于數據要素市場化配置的制度建設、開發利用機制和目標要求都在不斷完善和細化。2022年12月,《中共中央 國務院關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》(簡稱“數據二十條”)發布,提出建立“‘三權分置’的數據產權制度框架” “分類分級的數據確權授權機制”與“合規高效、場內外結合的數據要素流通和交易制度”。2023年,數字中國建設“五位一體”總體布局為暢通數據資源循環指明方向,國家數據局的組建為統籌數據要素管理提供組織保障。2024年1月,《“數據要素×”三年行動計劃(2024—2026年)》強調以數據要素賦能勞動力、資本等傳統生產要素,將數據應用于產業發展與交通金融、科創與文旅衛生、氣象服務與城市治理、政府管理與綜合服務等豐富場景,發揮數據要素乘數效應與數據規模擴張的集成效應,培育經濟發展新動能。總之,積極探索數據的社會主義應用,保證數據資源的“有序流通”“共享共用”和“價值釋放”,發揮其對產業創新和提升國民經濟效率的潛能,成為以數字中國推動實現中國式現代化的重要引擎。

(二)對數據資本的規范治理凸顯社會主義市場經濟的“中國特色”

“如果沒有官方機構的介入,海量數據市場就很容易受到決策權和控制權過于集中的威脅。”(66)維克托·邁爾-舍恩伯格、托馬斯·拉姆什:《數據資本時代》,李曉霞、周濤譯,中信出版社,2018年,第173頁。數據資本權力化(67)數據資本權力乃是數據權力、算法權力與資本權力以及這三種權力之間的“共謀”關系。參見王衛華、楊俊:《平臺資本主義下的數據資本權力:生成機理、基本譜系與主要特征》,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》2022年第3期。與數據權力資本化相互交織,既阻礙了社會生產效率的提高,又削弱了國家的數據治理能力。社會主義國家對數據資本的規范治理能夠規范引導數據資本在社會主義市場經濟中的健康發展。如前所述,數據資本是數據商品的資本化形式,數據資本不是物,而是價值關系。資本的運動,一方面,要求極力擺脫使用價值的束縛;另一方面,又不得不依托于承載著價值的物質載體。“資本本身就是矛盾”(68)《馬克思恩格斯全集》第46卷下冊,人民出版社,1980年,第38頁。。在社會主義市場經濟條件下,只要承認市場對資源配置的決定性作用,也就必然承認價值對使用價值的支配關系,以及資本行為的兩面性。公有資本的主體地位和對資本邏輯的約束,成為社會主義市場經濟的現實要求。其中,國有資本本質上是執行和實現社會主義國家意志的資本,國家的人民民主專政性質則是實現以人民為中心的發展的保證。因而,社會主義市場經濟相比于資本主義市場經濟,能更好地把握“數據使用限度”(69)使用數據來改善最優匹配可以得到鼓勵,但是利用數據來促進低效率的信息不平衡會被阻止。在這個意義上,應該關注數據使用限度,而不是數據收集。參見維克托·邁爾-舍恩伯格、托馬斯·拉姆什:《數據資本時代》,李曉霞、周濤譯,中信出版社,2018年,第172頁。,最大程度地避免其走向過度集中和私人壟斷,從而駕馭數字資本的運動。