教育新基建對教育支撐體系的影響及其空間溢出效應

——基于省域動態面板數據的實證分析

孫 艷 朱璋龍

一、引言和文獻回顧

2018年,中央經濟工作會議首次將5G、人工智能、物聯網、工業互聯網等列為“新型基礎設施(1)央視網:《中央經濟工作會議在北京舉行 習近平李克強作重要講話》,《人民日報》2018年12月22日,第01版。(以下簡稱“新基建”)。新基建為教育增添了新內容的同時,也為教育現代化提供了新的支撐。2021年7月,教育部等六部門發布的《關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》指出,以結構優化、集約高效、安全可靠為建設目標的教育新型基礎設施(以下簡稱“教育新基建”)主要包含信息網絡(新網絡)、平臺體系(新平臺)、數字資源(新資源)、智慧校園(新校園)、創新應用(新應用)和可信安全(新安全)六方面建設內容,并提出了構建高質量教育支撐體系的主要思路(2)吳砥、楊會云:《以數字轉型、智能升級支撐教育高質量發展——〈關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見〉解讀》,《江蘇教育》2022年第36期。,教育新基建是國家新基建通往學校的“最后一公里”。在此背景下,研究教育新基建發展對高質量教育體系建設的支撐作用,既是貫徹習近平總書記扎實推動教育強國建設(3)習近平:《扎實推進教育強國建設》,《求是》2023年第18期。重要指示精神,又是從學理層面探討教育支撐體系建設的理論規律,意義重大。

根據國家發改委對新基建的分類,新網絡、新平臺和新安全屬于信息基礎設施,新資源和新校園屬于融合基礎設施,新應用屬于創新基礎設施。在信息時代,教育新基建作為推進高質量教育支撐體系的作用正逐步體現。學界圍繞新基建和教育新基建的研究集中在近五年,關于新基建的研究相對較多,且多與經濟、城市或區域發展相關(4)張佩、王姣娥、馬麗:《新基建與區域經濟協調發展的時空耦合及影響因素》,《地理科學》(錄用定稿),網絡首發時間:2023-08-29。(5)陳欣遠、趙璇、李影:《新基建、產業結構與城市蔓延——基于中介效應和空間面板模型的實證分析》,《調研世界》2021年第12期。,關于教育新基建的研究多為相關政策內涵和外延的解讀(6)鄭旭東、周子荷:《教育新基建三問:何為基?新在哪?如何建?》,《電化教育研究》2021年第11期。,常與智慧校園建設(7)趙曉偉、沈書生、翁子凌:《教育新基建賦能智慧校園轉型升級:可能與可為》,《現代教育技術》 2022年第11期。、數字化轉型和數字化教育的討論(8)祝智庭、鄭浩、謝麗君等:《新基建賦能教育數字轉型的需求分析與行動建議》,《開放教育研究》2022年第2期。相關。現有研究厘清了教育新基建助力智慧校園升級、數字化轉型和升級的內在機理,認為教育新基建是當前我國教育數字化轉型的有力支撐(9)張家聲、孟慶龍:《區域數字資源賦能教育新基建》,《中國教育信息化》2023年第8期。。現有研究討論了教育新基建助推區域高等教育發展(10)李靜、張立國:《教育新基建助推西藏高等教育現代化:使命、路向與挑戰》,《西藏民族大學學報(哲學社會科學版)》2022年第6期。、重塑職業教育人才培養(11)王春燕、田潤青:《職業教育支撐“新基建”人才培養的關鍵策略——以北京為例》,《中國職業技術教育》2020年第22期。、構建職業教育生態系統(12)陸宇正、湯霓:《數字化時代新基建重塑職業教育生態系統的挑戰與因應》,《職教論壇》2022年第8期。等具體話題,指出教育新基建對解決我國教育資源碎片化和區域發展不平衡問題有重要意義,認為教育新基建具有賦能教育信息化改革(13)鄒雅琪、乜勇、羅賢德:《教育新基建助力教育信息化2.0 發展的優勢、挑戰和著力點》,《西部素質教育》2023年第16期。、職業教育“三教改革”(14)施曉衛:《教育新基建賦能高職院校“三教改革”:價值、困境與路徑》,《武漢交通職業學院學報》2023年第3期。、雙創教育改革(15)崔慧麗、吳闖:《教育新基建賦能“雙創”教育教學改革的實踐探索》,《塑料工業》 2023年第11期。等功能性作用。

“教育支撐體系”是推進我國高質量教育體系建設各要素的總稱,包含多個不同功能和結構的子系統,且子系統間相互影響。關于高質量教育支撐體系的研究,學者們主要在中觀教育系統論視角下通過研究諸如研究生教育體系(16)洪大用:《為新時代研究生教育發展提供更好的智力支撐》,《學位與研究生教育》2020年第1期。、本科教育體系(17)韓夢潔:《高等教育系統結構:等級性還是均等化——基于伯頓·R. 克拉克的高等教育系統論》,《現代教育管理》2011年第6期。和現代職業教育體系(18)祖強、 許廣舉、 魏永軍:《高等教育系統論視域下的產教融合“組合拳”——江蘇實踐與思考》,《中國大學教學》2023年第4期。(19)孫鈺林:《大數據在職業教育中的應用》,《中國高教研究》2017年第4期。等的具體實踐和應用路徑,或在微觀教育系統論視角下通過研究諸如高質量教師教育體系(20)王紅、羅小丹:《整體性建設高質量教師教育體系支撐中國式教育現代化——中國式教師教育現代化的系統謀劃》,《蘇州大學學報(教育科學版)》2023年第2期。、雙創教育支撐體系(21)彭圓、洪林:《雙創教育的外部支撐體系:七個發達國家的經驗》,《教育學術月刊》2019年第11期。、人才培養教育體系(22)劉昌亞、郭鵬、任友群等:《深化現代職業教育體系建設改革 全面服務支撐中國式現代化》,《中國職業技術教育》2023年第7期。和閱讀推廣高質量發展支撐體系(23)趙發珍:《閱讀推廣高質量發展:內涵特征、支撐體系與行動路徑》,《圖書館學研究》2023年第7期。等,來論證高質量教育支撐體系助力中國式教育現代化和教育強國建設這個宏大的議題。王紅等認為,高質量教師隊伍是支撐中國式教育現代化的根本。(24)王紅、羅小丹:《整體性建設高質量教師教育體系支撐中國式教育現代化——中國式教師教育現代化的系統謀劃》,《蘇州大學學報(教育科學版)》2023年第2期。高質量教育支撐體系內蘊了理論性、物質性、文化性、社會性、制度性、組織性、人才性等多個要素(25)胡洪彬:《中國式教育現代化支撐體系的結構、機理與優化》,《現代教育管理》2023年第7期。。可見,高質量教育支撐體系是一個復雜的、包含多個支撐子系統的系統,此體系以學習者(學生)為中心,以師資支撐子系統為 “壓艙石”,以政府支撐子系統、科技產業支撐子系統、教學資源支撐子系統和科研支撐子系統為“運行底座”,以經濟發展、社會環境為“外圍保障”。以上觀點對本文構建教育支撐體系及其指標提供了理論支撐。

就教育新基建和教育支撐體系的關系而言,從研究對象看,現有研究肯定了在當前信息化和數字化轉型時代,教育新基建是影響和推進教育體系建設的核心動力(26)賈保先、張務農:《高等教育新基建的制度意蘊、價值取向與推進策略》,《高等工程教育研究》2021年第6期。,并就教育新基建推進教育支撐體系中的某個單一子系統的重要作用進行了分析和論證,但關于教育新基建對整個高質量教育支撐體系在時空維度上宏觀影響效應的研究還非常少。從評價指標上看,還缺乏構建指標評價教育新基建發展指數或教育支撐體系發展指數開展分析。從研究方法上看,對教育新基建推進高質量教育支撐體系的研究缺乏實證分析,尤其是缺少空間作用機制分析。因此,測算我國各省(市、區)教育新基建和教育支撐體系的發展指數,從全國省際和區域不同層面分析其影響,有助于進一步豐富教育新基建和教育支撐體系研究的理論成果,以期為我國省域教育支撐體系高質量發展提供決策依據。

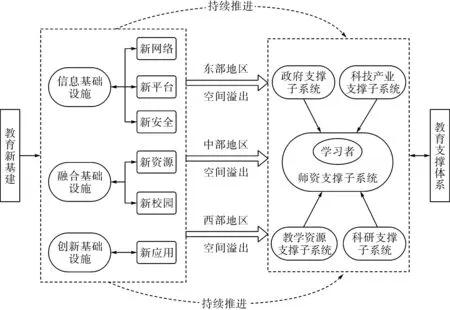

本文認為教育新基建推進教育支撐體系發展的宏觀機制如圖1所示,并提出研究假設:

圖1 教育新基建推進教育支撐體系發展的宏觀機制

H1:教育新基建對教育支撐體系的發展具有正向影響。

H2:教育新基建對教育支撐體系的發展具有空間溢出效應。

二、指標的構建、測度與分析

(一)數據來源

5G、人工智能、物聯網、工業互聯網等技術的出現遠早于“新基建”名詞的誕生,本研究以2012—2021年31個省級行政區域(不含港澳臺)為研究對象,選取相應變量構建省域面板數據。本研究所使用的學校數據來自各高校,其他數據主要來源于《中國教育統計年鑒》《中國火炬統計年鑒》《中國科技統計年鑒》 《中國統計年鑒》和“企查查”平臺等,個別缺失值采用線性插值法補充。

(二)指標構建與測量

1.教育支撐體系指標構建

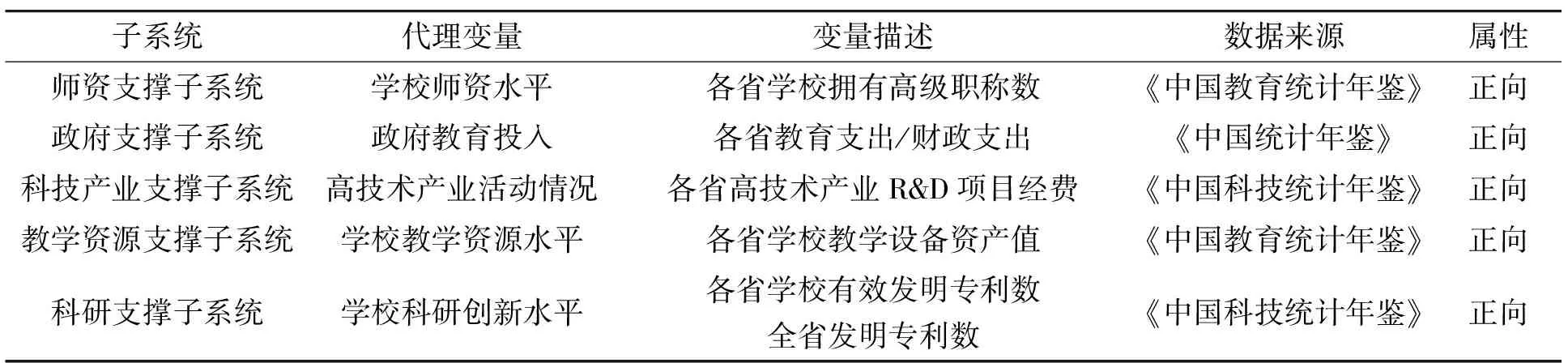

本研究從教育、科技、人才三位一體統籌發展的理念出發,同時參考和借鑒王春燕等學者基于教育系統論視角構建的我國現代職業教育支撐體系模型方法(27)王春燕、史曉鶴:《我國現代職業教育支撐體系模型的構建》,《國家教育行政學院學報》2013年第8期。,以直接作用于教育教學活動的師資支撐子系統、政府支撐子系統、科技產業支撐子系統、教學資源支撐子系統和科研支撐子系統及各代理變量構建我國教育支撐體系發展指標(見表1)。

表1 教育支撐體系發展指標

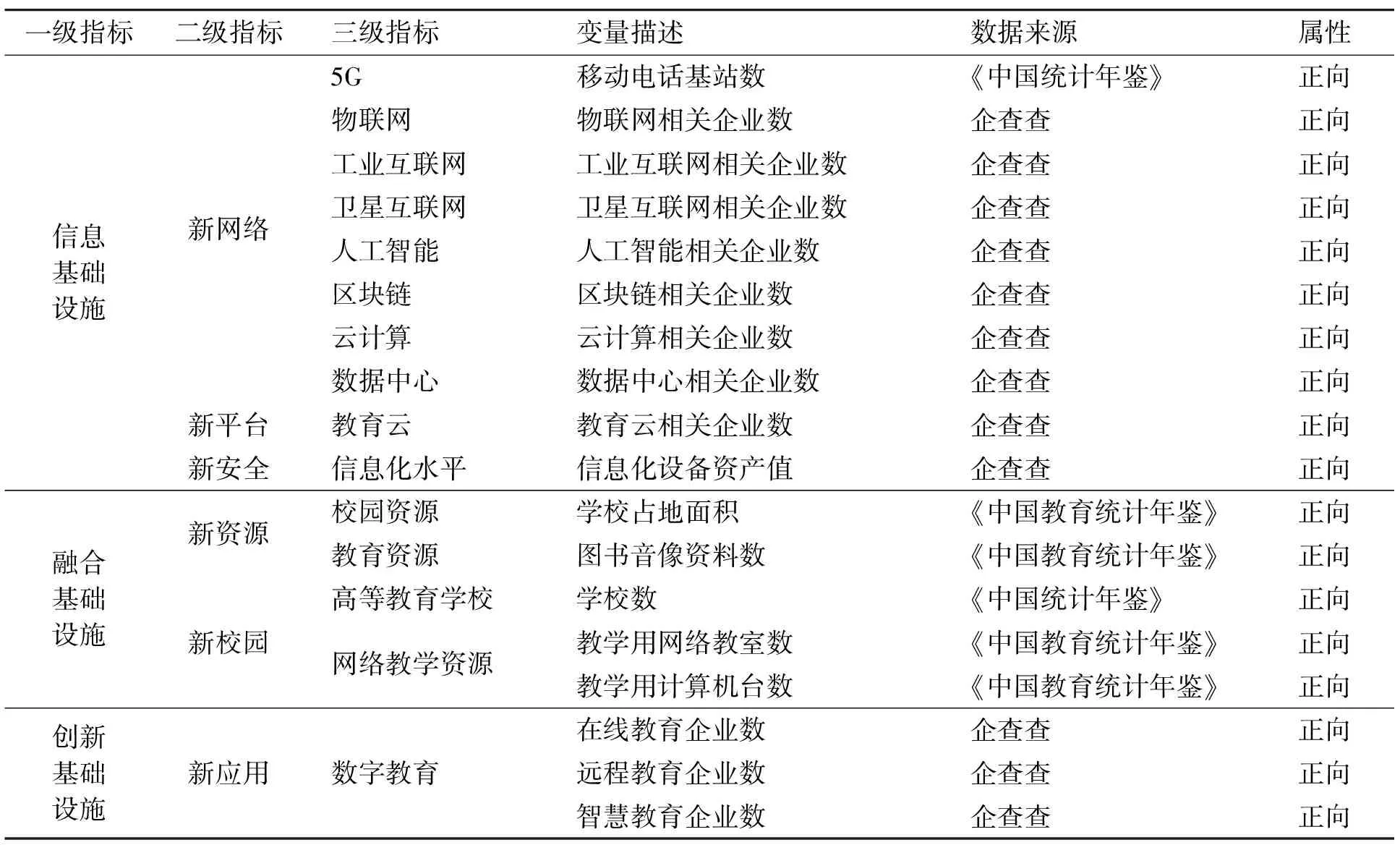

2.教育新基建指標構建

2020年國家發改委明確“新基建”包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三個方面。雖然這一概念已被學界廣泛認可,但過往研究中多數學者并沒有從這三個方面來構建具體指標,而僅使用傳統信息基礎設施相關指標,如互聯網普及率,將信息傳輸、計算機和軟件服務下的相關服務業等(28)尚文思:《新基建對勞動生產率的影響研究——基于生產性服務業的視角》,《南開經濟研究》2020年第6期。或新基建細分領域內相關專利數量(29)Lu Qiao,Lin Li &Junjun Fei,“Information Infrastructure and Air Pollution:Empirical Analysis Based on Data from Chinese Cities,”Economic Analysis and Policy,No.73,2022.作為核心指標。在此基礎上,張佩等采用了新的指標,即新基建細分領域內存續企業數量,用于測度部分難以獲取數據領域的發展水平。(30)張佩、王姣娥、馬麗:《新基建與區域經濟協調發展的時空耦合及影響因素》,《地理科學》(錄用定稿),網絡首發時間:2023-08-29。綜合參考以上學者的指標構建方式,結合賈保先等(31)賈保先、張務農:《高等教育新基建的制度意蘊、價值取向與推進策略》,《高等工程教育研究》2021年第6期。和祝智庭等(32)祝智庭、鄭浩、謝麗君等:《新基建賦能教育數字轉型的需求分析與行動建議》,《開放教育研究》2022年第2期。對于教育新基建的內涵和外延的解讀,本文認為教育新基建應包括以下三個方面內容:一是信息基礎設施,主要是指以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網、人工智能、云計算、區塊鏈、數據中心等為代表的基礎設施在學校中的深度滲透和應用,構建新網絡、新平臺和新安全。二是融合基礎設施,主要是通過上述技術應用,支持學校基礎設施應用升級,構建新型教學空間的新資源、新校園。三是創新基礎設施,主要是服務教學科研等的新應用。在此基礎上,構建了教育新基建發展指標,見表2。

表2 教育新基建發展指標

3.教育支撐體系綜合發展指數和教育新基建綜合發展指數

進一步地,本文使用能夠避免主觀因素影響的客觀賦權法中的熵值法(33)王軍、朱杰、羅茜:《中國數字經濟發展水平及演變測度》,《數量經濟技術經濟研究》2021年第7期。分別測算我國教育支撐體系綜合發展指數(HQESSI)和教育新基建綜合發展指數(ENICI)。

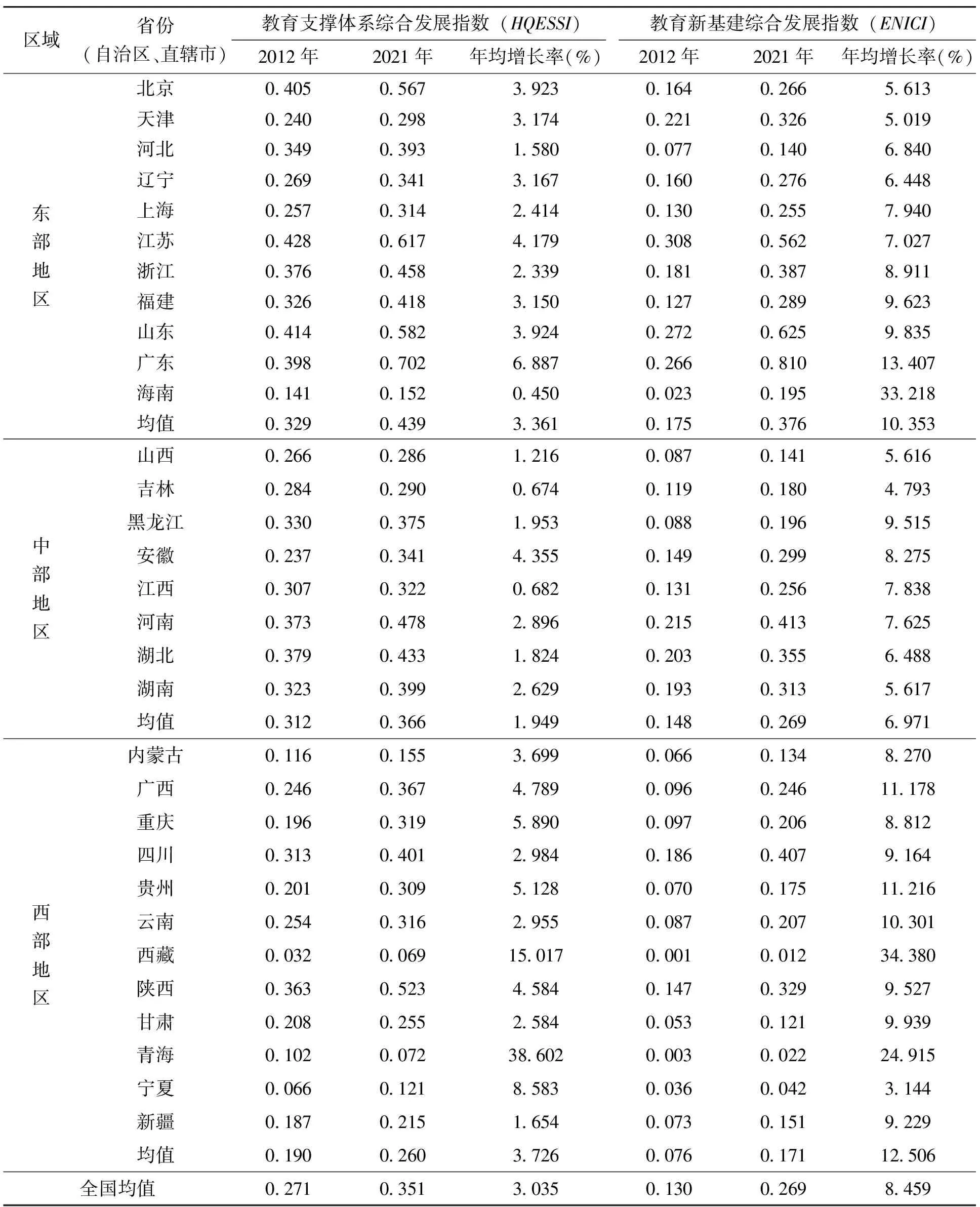

由于篇幅所限,本文僅列出使用熵值法得出的我國各省教育支撐體系綜合發展指數和教育新基建綜合發展指數2012年和2021年的結果,見表3,其他年份從略。 同時,參考 《中國衛生統計年鑒》 對我國區域的劃分方法,將全樣本劃分為東部地區、 中部地區和西部地區三大區域,相應年份的均值亦見表3。

表3 教育支撐體系和教育新基建綜合發展指數

表3中,HQESSI和ENICI越大,表示教育支撐體系綜合發展水平和教育新基建綜合發展水平越高;反之,HQESSI和ENICI越小,則表示其發展水平越低。從整體上來說,我國教育支撐體系綜合發展指數的均值從0.271增長至0.351,年平均增長率達3.035%,各省份發展水平也有顯著提升。具體而言,2021年廣東、江蘇、山東和北京的教育支撐體系發展水平處于領先行列。此外,青海、西藏、寧夏、廣東、重慶和貴州的年均增長率名列前茅,均超過了5.000%,發展勢頭迅猛。尤其是青海省,除了在教育支撐體系發展水平上年均增長率排名第一外,根據王軍等對我國數字經濟發展水平的測算,其數字經濟發展水平年均增長率(34)王軍、朱杰、羅茜:《中國數字經濟發展水平及演變測度》,《數量經濟技術經濟研究》2021年第7期。也是排名第一。但仍需注意的是,2021年,廣東的HQESSI(0.702)是青海HQESSI(0.072)的9.750倍,說明青海省雖然有明顯的追趕趨勢,但省際差距依然巨大。東、中、西部地區的HQESSI自2014年后呈逐年遞增趨勢,其中,西部地區的年均增長率提高最快,為3.726%;東部地區次之,為3.361%;中部地區位居最末,為1.949%。觀察2021年三大區域的指標,可以發現,東部地區HQESSI為0.439,位居第一;中部地區為0.366,位居第二;西部地區為0.260,位居最末。這說明東部地區的教育支撐體系發展水平存量大,而其他地區的HQESSI本身較低,因此其增長率提高快是合理的,追趕效應明顯。所以,HQESSI較低的地區仍具有較大的發展空間,提高相對落后地區的教育支撐體系發展水平,縮小省際、地域間差距及避免“教育鴻溝”的擴大仍是當務之急。

從整體上看,我國教育新基建發展水平的均值從0.130上升至0.269,年均增長率為8.459%,各省發展水平亦有明顯提升。具體地講,2021年,廣東、山東、江蘇等省的教育新基建發展水平處于領先行列,這與王軍等對數字經濟發展水平的研究具有一致性。(35)王軍、朱杰、羅茜:《中國數字經濟發展水平及演變測度》,《數量經濟技術經濟研究》2021年第7期。另外,西藏、海南、青海等省區的年均增長率遙遙領先,均超過20.000%,處于追趕行列。盡管追趕態勢猛烈,但觀察2021年廣東的ENICI(0.810)仍是西藏ENICI(0.012)的67.500倍、青海ENICI(0.022)的36.800倍,省際差距巨大。分別觀察東、中、西部地區的ENICI,呈現逐年遞增趨勢,其中年均增長率提高最快的為西部和東部,中部地區位居第三。盡管西部地區有強勢增長勢頭,但與東、中部地區差距仍然很大,區域異質性凸顯。

三、基于動態面板數據的省域分析

教育支撐體系建設,既要考慮教育新基建的影響,也要考慮作用于教育支撐體系的其他影響因素。結合數據可得性,本文基于我國31個省(自治區、直轄市,不含港澳臺)2012—2021年的310個觀測值構建了動態面板數據進行研究。

(一)變量選取

1.被解釋變量和核心解釋變量

根據前述十年面板數據構建的各省教育支撐體系綜合發展指數(HQESSI)和教育新基建發展綜合指數(ENICI)。

2.控制變量

研發強度(R&D),研發投入對教育支撐體系的提升有顯著作用,本文使用各省研究與試驗發展R&D經費投入強度,也即各省R&D經費與地區生產總值的比值作為代理變量進行測量;財政供給(EXP),各省在科學技術方面的財政投入意味著更多的資金和資源可能被用于教育和科技發展,因此本文參考劉安樂以科學技術支出占比一般財政支出作為代理變量進行測量(36)劉安樂、楊承玥、明慶忠等:《中國文化產業與旅游產業協調態勢及其驅動力》,《經濟地理》2020年第6期。;經濟發展水平 (PGDP)、教育和教育新基建的發展最終都服務于經濟高質量發展,同時經濟發展水平也會影響教育的發展和質量,人均GDP可以反映一個省級行政區的經濟發展水平,本文使用各省級行政區人均GDP作為代理變量測量;教育公平程度(GINI),優化教育資源配置、促進教育公平是時代和公眾的呼聲,也是建設高質量教育體系的必經之路(37)劉暉、馬浩鑫:《我國高等教育資源配置的地區差異、動態演進和發展預測》,《現代教育論叢》2023年第5期。,進一步發揮教育新基建的作用是推動教育公平發展的破解之道,而用教育基尼系數對教育不平等的測量已經逐漸成為國際通用指標(38)吳峰、張懿丹、鄔躍:《我國高等學歷繼續教育對教育平等的影響——基于2000—2020年教育基尼系數的測算》,《現代遠程教育研究》2023年第1期。,與此相對應,本文采用“1-教育基尼系數”作為教育公平發展水平的代理變量。教育基尼系數的測算采用孫百才(39)孫百才:《測度中國改革開放30年來的教育平等——基于教育基尼系數的實證分析》,《教育研究》2009年第1期。和黃維海等(40)黃維海、陳娜、張曉可:《教育擴展效應、人口結構效應與受教育平衡程度的波動——新中國成立以來的受教育庫茲涅茨曲線》,《清華大學教育研究》2019年第4期。學者以6歲以上人口受教育程度劃分標準的測算方法,使用托馬斯(Thomas)等(41)Vinod Thomas,Yan Wang,Xibo Fan,Measuring Education Inequality:Gini Coefficients of Education,The World Bank Publications,2001.提出的計算公式:

其中,E為教育基尼系數;μ為平均受教育年限;pi和pj為不同受教育水平人口比例;yi和yj為各受教育水平人口的受教育年限;n為獲得教育水平的分組數量。各變量的描述性統計分析結果見表4。

表4 變量定義及描述性統計

需要說明的是,為統一量綱,在以下實證過程中對所有數據進行了Z-標準化處理。

(二)模型設定及實證分析

本文認為教育新基建與教育支撐體系的發展都有顯著的時間和空間異質性,為清楚闡釋教育新基建與教育支撐體系的時空效應,構建動態面板模型和空間計量模型進行研究。

1.時間維度上的教育新基建對教育支撐體系的影響

(1)模型設定

已有研究表明研發投入和新型基礎設施建設對創新發展、生產率增長和經濟發展均有不同的滯后效應(42)Rachel Griffith,Stephen Redding &John van Reenen,“Mapping the Two Faces of R&D:Productivity Growth in a Panel of OECD Industries,” Review of Economics and Statistics, Vol.86,No.4,2004.(43)David Alan Aschauer,“Is Public Expenditure Productive?”Journal of Monetary Economics, Vol.23,No.2,1989.,考慮到教育新基建的發展高度依賴新技術和新方法的研發、實驗、投入和應用,納入教育新基建和研發強度的滯后期可以更好地捕捉這種動態效應,為此構建動態面板模型公式為:

HQESSIit=β0+β1HQESSIit-1+β2ENICIit+β3R&Dit+β4EXPit+β5PGDPit+β6GINIit+β7ENICIit-1+β8R&Dit-1+υi+εit

i=1,2,…,31;t=1,2,…,10

其中,i為省份;t為年份;HQESSI為教育支撐體系綜合發展指數;ENICI為教育新基建綜合發展指數;R&D為教育研發力度;EXP為財政供給力度;PGDP為經濟發展水平;GINI為教育公平程度;不可觀測的隨機變量υi為個體異質性的截距項,即不可觀測效應;εit為隨個體和時間而改變的擾動項。

(2)系統面板廣義矩估計(系統GMM)分析

本文使用的31省級行政區十年面板數據,屬于大N小T的短動態面板,且模型中含有被解釋變量的滯后項,考慮到教育新基建和研發力度有可能是內生性變量,采用面板廣義矩估計(GMM)來進行估測。而GMM估計主要包括差分GMM和系統GMM,為了有效控制不能完全觀測到的個體特征,本文采用兩步法(two-step)系統GMM的方式進行估測。在工具變量的選擇上,為兼顧觀測樣本的有限性和工具變量的有效性,僅將財政供給和教育公平程度作為工具變量。同時,為了檢查變量的多重共線性問題,本文通過pearson相關系數檢驗,并通過逐步回歸方法解決多重共線性問題,最終VIF檢驗后各值均小于5,模型結果見表5。

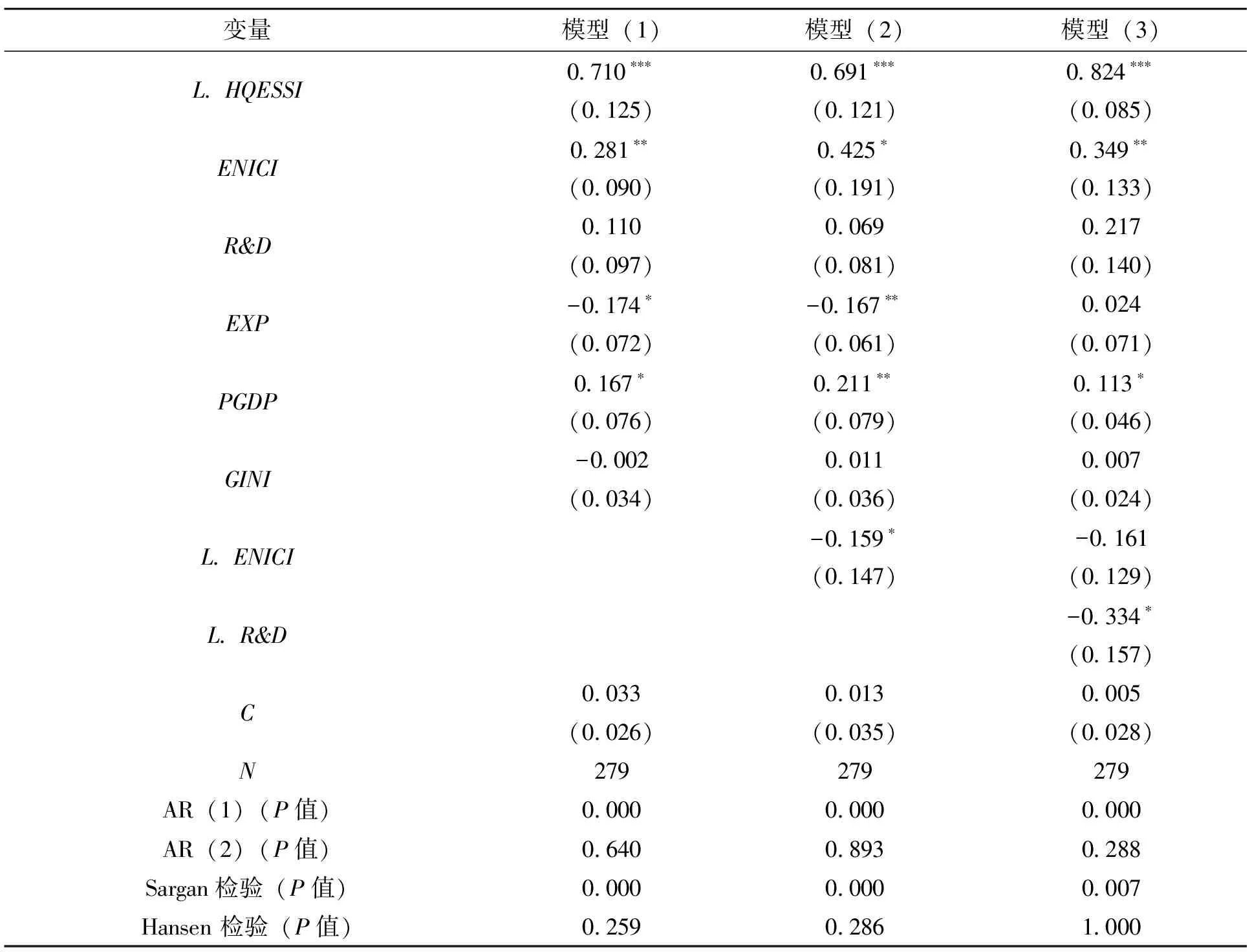

表5 我國教育支撐體系回歸結果

表5中,模型(1)僅加入了被解釋變量的滯后一期,模型(2)和模型(3)分別依次加入了教育新基建和教育研發的滯后一期。結果顯示,AR(1)拒絕原假設,而AR(2)接受原假設,說明模型存在一階自相關但不存在二階序列相關,同時Sargan檢驗和Hansen檢驗結果顯示模型工具變量有效且不存在過度識別。三個模型中的教育支撐體系發展的一期滯后項均在1%的水平上顯著,表示我國教育支撐體系總體上發展受到其滯后一期較強的正向影響,這證實了我國教育支撐體系整體發展的動態連續性和模型的合理性。另外,三個模型中,教育新基建的當期對我國教育支撐體系的發展均有正向顯著影響,而其滯后一期在模型(2)中對我國教育支撐體系的發展有負向顯著影響,但在引入了研發強度的滯后一期后,它的影響有所變化,這也證實了教育新基建的影響在一定程度上受到研發因素的調節,研發強度在直接效應上不顯著,但其滯后效應在模型(3)中顯著,表明其對教育支撐體系的影響可能需要一定時間來顯現。此外,經濟發展水平在三個模型中均為正向顯著,強調了在任何情況下經濟發展對教育支撐體系發展的重要作用。總體而言,模型結果揭示了教育新基建對教育支撐體系的發展具有時空維度上的動態復雜性。我國教育支撐體系整體層面的發展在時間維度上受到其自身滯后一期和教育新基建當期的顯著正向影響,教育研發的時間滯后效應也會影響教育新基建對教育支撐體系的滯后影響。除此以外,經濟發展是教育支撐體系發展的重要支撐。

2.空間維度上的教育新基建對教育支撐體系的影響

(1)模型設定

空間性之所以應當納入考慮,一方面是由于地理相鄰省份的教育新基建和教育支撐體系的發展很可能存在直接相互影響,另一方面是由于各種影響教育支撐體系的因素中很多可能存在空間相關,進而間接影響各省教育支撐體系的發展,且影響本省的各因素也會影響相鄰省份的教育支撐體系建設,即產生空間溢出效應。在空間模型中引入了更能有效反映地理特征的反距離空間權重矩陣W(44)李盈萱、方毅:《教育財政策略互動與區域協調發展——基于空間溢出效應視角》,《華東師范大學學報(教育科學版)》2021年第6期。,模型設定公式為:

HQESSIit=σW×HQESSIjt+β1ENICIit+β2R&Dit+β3EXPit+β4PGDPit+β5GINIit+δ1W×ENICIjt+δ2W×R&Djt+δ3W×EXPjt+δ4W×PGDPjt+δ5W×GINIjt+εit

i=1,2,…,31;j=1,2,…,31;t=1,2,…,10

(2)空間杜賓模型(SDM)分析

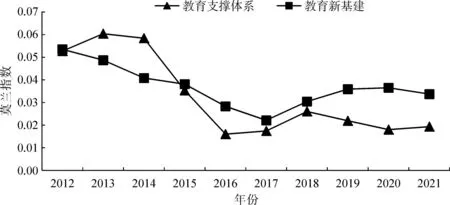

首先對31個省級行政區的十年面板數據進行全局莫蘭指數檢驗,結果如圖2所示。由此可知,所有考察年份的莫蘭指數均為正值,其中2016—2017年的莫蘭指數未通過顯著性檢驗,其他年份的則通過顯著性檢驗。這表明省域教育支撐體系和教育新基建存在一定的空間依賴關系,但莫蘭指數整體上呈現先波動下降后緩慢上升的趨勢,說明近年來我國教育支撐體系和教育新基建的空間依賴度在緩慢增強。

圖2 2012—2021年教育支撐體系和教育新基建的全局莫蘭指數

根據埃洛斯特(Elhorst)(45)J. Paul Elhorst,“Matlab Software for Spatial Panels,”International Regional Science Review,Vol.37,No.3,2012.的模型選擇方法,本文依次對全樣本數據進行了LM檢驗、LR檢驗、Hausman檢驗、Wald檢驗和SDM退化檢驗,檢驗結果見表6。

表6 空間面板模型的檢驗結果

檢驗結果顯示應該選用空間杜賓模型更優,SDM模型結果見表7。

表7 SDM模型結果

由表7可以看出,空間自回歸系數為-0.403且在10%的水平上顯著,說明教育支撐體系對自身具有負向的空間溢出效應,也即一個省份的教育支撐體系提升一個單位會對其鄰近省份的教育支撐體系產生0.403個單位的負向影響。換句話說,當一個省份在教育支撐體系的發展上有進步,其相鄰的省份可能會由于資源競爭、人才流失等在數據對比上呈現出下降情況。主效應中教育新基建、教育研發和經濟發展水平均顯著且系數為正,揭示了它們在教育支撐體系發展中的核心地位和作用,強調了教育新基建為教育支撐體系提供了更加堅實的基礎和支持,而教育公平為負向顯著,說明教育公平對教育支撐體系的發展在空間上有負向影響。溢出效應中教育新基建和經濟發展水平的空間溢出效應為負向顯著,意味著當鄰近省份在經濟發展和教育新基建的發展上有所增長或進步時,可能會由于競爭關系對本省的教育支撐體系產生虹吸效應。比如經濟較為發達的鄰省可能會吸引更多的教育人才和資源,從而使本省的教育資源在分配和人才競爭中處于不利地位。直接效應與主效應的結果情況類似,教育新基建、教育研發、經濟增長均正向顯著,表明直接效應中,本省的教育新基建、教育研發、經濟增長分別上升一個單位可以導致本省的教育支撐體系分別提升0.487個、0.250個和0.100個單位,而本省的教育公平變動一個單位,會導致本省的教育支撐體系發展變動-0.138個單位。從間接效應看,相鄰省份的教育新基建上升一個單位可以導致本省的教育支撐體系下降0.540個單位,相鄰省份的經濟發展也會對本省的教育支撐體系發展產生負向影響。總效應中,財政支持在促進省際教育資源均衡方面扮演著重要角色,所有省份的財政供給和經濟發展變化一個單位會對本省的教育支撐體系產生0.456個和-0.413個單位變化。

(3)分區域的空間異質性分析

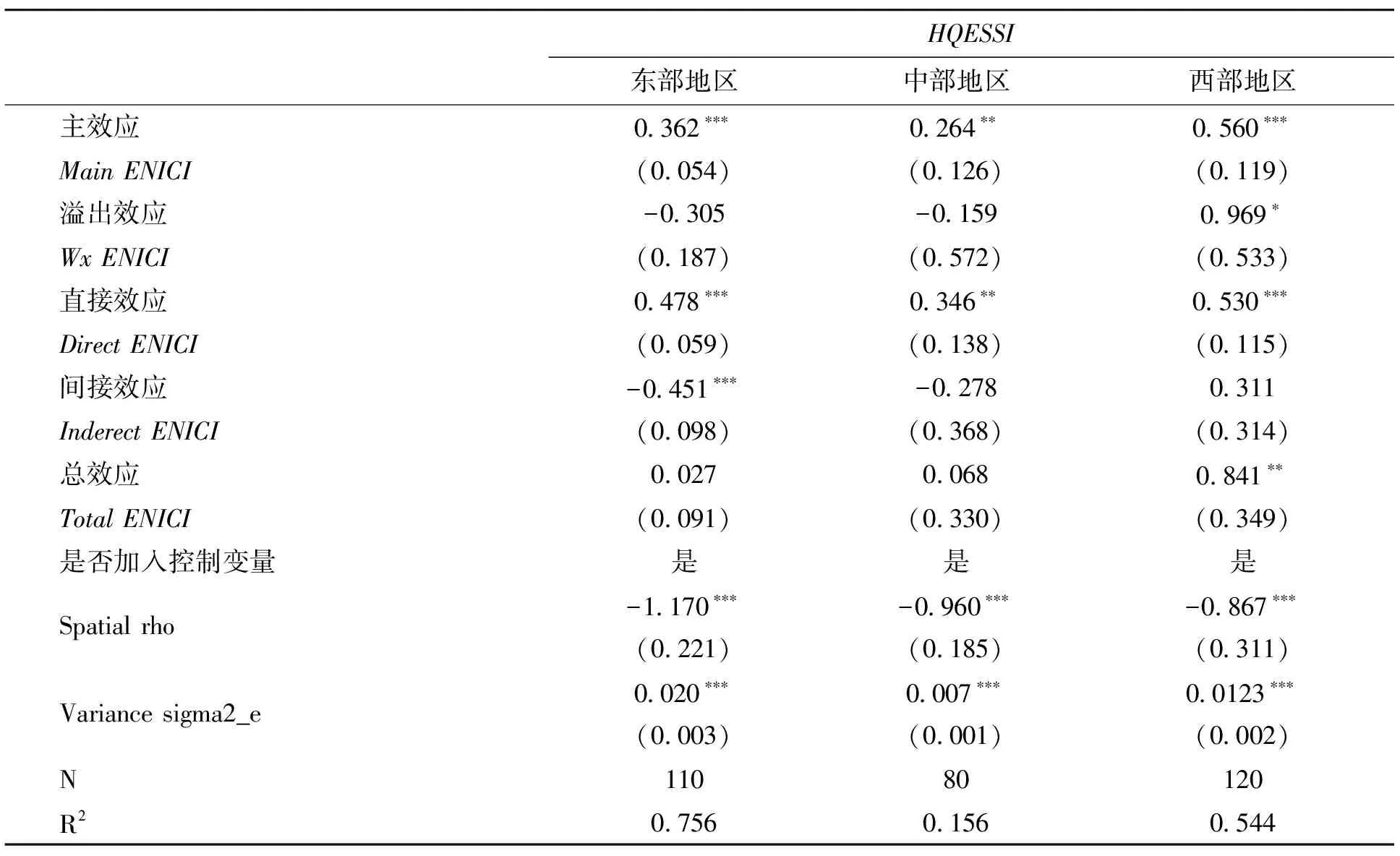

為了進一步探究在空間維度上,東、中、西三個地區分區域教育新基建對教育支撐體系的空間溢出效應,繼續使用SDM模型分別對三個地區進行分析,且僅保留核心解釋變量的模型結果見表8。

表8 分區域SDM回歸結果

總體上,東部、中部和西部三個地區的SDM模型都充分考慮了空間異質性,且空間自相關系數均在1%的水平上顯著為負數,這意味著在三個地區內部,教育支撐體系的發展分別均有不同程度的負向空間溢出效應,這與全國整體層面的結論一致。教育新基建的發展在三個地區內部均表現出對各地區教育支撐體系的顯著正向直接效應,且在西部地區的影響最大。除此以外,東部地區教育新基建的間接效應負向顯著,說明在東部地區內的省份之間競爭關系更激烈,東部地區總體經濟發展水平最高,教育質量相較于其他地區都有優勢,教育支撐體系的發展也最快,但內部省際競爭關系和擠出效應明顯,教育內部競爭程度更大。空間傳導效應在西部地區表現得更顯著,在經濟發展相對落后的西部地區內,相鄰省份的教育新基建的發展對本省的教育支撐體系的發展有顯著正向傳導作用,這也充分說明在經濟發展水平相對落后的西部地區,加大對教育新基建的投入和建設對于本地的教育支撐體系建設更為直接和有效。中部地區除了主效應和直接效應顯著外,其他均不顯著,說明教育新基建在中部地區還沒有完全發揮出其預期效果,且不同區域存在空間異質性。

四、結論與政策建議

(一)主要結論

基于2012—2021年我國31省(自治區、直轄市,不含港澳臺)數據,本文構建了各省教育支撐體系和教育新基建的指標,并分別測算了其綜合發展指數,進而在時間和空間維度上分別采用系統GMM和SDM模型,從全國整體層面和東部、中部和西部三個區域層面,針對性地討論和分析了教育新基建對教育支撐體系的宏觀影響和空間溢出效應。主要得出以下結論:

其一,我國31個省級行政區教育新基建和教育支撐體系的發展均呈現持續增長的趨勢,但在省域間呈現了不同發展水平和發展速度的差異,雖然西部地區在教育新基建和教育支撐體系兩方面的發展速度追趕效應明顯,依然落后于經濟較為發達的東部地區。教育新基建為教育支撐體系的發展與完善提供新機遇,包括教育信息化2.0在內的教育新基建的發展,促進了學校管理系統現代化升級、教學內容數字化升級、在線教學平臺建設和升級等,這些教育新基建的新發展,在一定程度上促進了教育支撐體系的科技產業支撐子系統、科研支撐子系統的迭代升級。東、中、西部教育支撐體系發展的差距,正是因為教育新基建的發展,減緩了地區發展不均衡,為不同區域間教育協作提供了更多可能和方式。

其二,在時間維度上,教育新基建對我國教育支撐體系的發展起到了顯著的正向促進作用,證明假設H1成立。教育新基建對于教育支撐體系的正向影響是一個動態持續的過程,即過去教育新基建的投入會對當前的教育支撐體系發展有顯著推進作用。經濟發達地區的教育新基建發展水平更高,也能更好地服務于教育支撐體系建設,進而化解教育研發、教師資源分配不均等地域差異問題,最終表現為教育新基建的發展對教育支撐體系的賦能作用更強,促進教育高質量發展,實證估計結果與理論預期一致。

其三,在空間維度上,各省域之間存在不同程度的空間溢出效應,證明假設H2成立。教育新基建和教育支撐體系的莫蘭指數均為正,而全國整體層面和分區域層面的SDM模型空間自回歸系數均為負向顯著,說明盡管在整體上相同或類似水平的教育支撐體系(高或低)在空間上傾向于聚集,但在控制了其他變量后發現,一個地區教育新基建的提升可能對鄰近地區的教育支撐體系發展產生負面影響,也即省域間可能呈現競爭性或非協同性的情況。東、中和西部地區在教育新基建的投入和效果上以及其對教育支撐體系的影響上存在明顯的空間異質性。教育新基建的發展在東、中和西部地區均表現出對各地區教育支撐體系的顯著正向直接效應,且在西部地區的影響最大。西部地區整體上更加依賴教育新基建的發展來緩解其教育資源的不足,且僅在西部地區內,周邊省份教育新基建的發展對當地的教育支撐體系的發展起到了正向傳導作用,這在東部和中部地區則不顯著。東部地區經濟發展水平最高,內部競爭關系更為激烈,僅在東部地區教育新基建呈現了顯著的負向間接效應。也即在東部地區,由于競爭關系、擠出效應等,鄰近省份教育新基建的發展會對本省教育支撐體系產生負向影響。這種空間異質性也再次印證了教育新基建對教育支撐體系的復雜影響,特別是在促進地區間的教育合作和資源共享方面的重要影響。

(二)政策建議

在教育強國和推進中國式教育現代化的時代背景下,研究教育新基建對教育支撐體系的影響及空間溢出效應,對推動中國教育新基建的發展和教育支撐體系的發展乃至整個教育高質量的發展具有重要意義。基于上述結論,本文提出以下政策建議:

其一,著力構建區域特色鮮明的教育新基建和教育支撐體系發展差異化策略。在中部和西部地區重點加大教育新基建“信息基礎設施”的建設投入,使其能在較短時間內追趕上東部地區,而在東部地區則要重點提高教育新基建特別是“創新基礎設施”的使用效益,發揮其在促進教育公平方面的引領性作用。具體而言,對東部經濟發達地區,重點發展人工智能、大數據、云計算等高端技術在教育領域尤其是智慧校園、教育信息化和教育數字化轉型升級的建設和應用。要加強高校與當地產業深度融合,將教育新基建發展匹配地方主導產業、重大產業等,鼓勵教育高科技企業參與學校教育資源的建設和管理,通過校企合作、共建的模式給學生提供實習、實訓、實踐和創新創業機會,加大和鼓勵教育新基建相關研發活動的財政投入和政策支持,鼓勵創新和技術研發,利用東部地區優勢教育資源加強與國際教育機構的合作,引進國際先進的教育理念、資源和技術。對中部地區,要加大基礎設施的投入、提高其建設水平,加快教育信息化步伐,提高中部地區教育信息化基礎設施建設水平,縮小與東部地區教育水平的差距,鼓勵發展地方特色教育項目,如農業技術、文化遺產保護等,重點發展與地方產業需求相匹配的項目,加強區域內高校與教育機構的資源共享和協作,促進優質教育資源的均衡分配和發展。對西部地區,政府要在財政和政策上大力支持和推進教育新基建的發展,優先發展遠程教育和網絡教育等可以縮小城鄉教育差距、東西部教育鴻溝等的教育新方法、新技術和新應用,針對少數民族地區要加大教育支持力度,結合西部地區民族特色,發展與之匹配的教育項目,促進少數民族聚居區地方經濟和教育的互動發展,加強區域間的教育合作,強化鄉村振興戰略,細化教育援助和資源共享計劃,促進教育資源的均衡分配和優質教育資源的下沉,改善西部地區教育新基建的條件。

其二,在同一地區內部應減少相互挖墻腳式的內部競爭,著力加強教育新基建特別是其中“新平臺”“新應用”的協同共享,進而發揮教育支撐體系在促進本地區教育高質量發展方面的保障作用。教育新基建對本地區教育支撐體系有顯著正向影響,而鄰近地區教育新基建的發展對本地區教育支撐體系的發展有顯著負向空間溢出效應,這意味著教育新基建的發展所帶來的教育技術累積會對鄰近地區教育支撐體發展產生抑制效應。因此,為減少負向空間溢出效應,應建立區域教育合作機制,包括跨省份的教育資源共享、教師和學生交流計劃以及聯合研發項目等,促進區域內教育資源的均衡發展,減少單邊發展帶來的壓力。要建立區域教育發展監測機制,定期評估教育新基建對各省、各地區教育支撐體系的影響效果并及時調整策略。在教育新基建發展較好的地區,應總結和推廣其成功經驗和模式,特別是那些能有效提升教育質量和效率的做法,以減少其對鄰近地區的負面影響。

其三,同一省域內要加強對信息基礎設施中“新網絡”“新平臺”的使用,凸顯“新安全”的引領性,同時發揮融合基礎設施中“新資源”和創新基礎設施中“新應用”的作用,提高使用績效,積極適應并引領教育變革。在建設高質量教育支撐體系方面,要深入落實科教融匯理念,提升教育內涵和質量,緊跟教育新基建步伐,培養具備走在產業、行業前沿的高質量教師體系。要引入教育新基建特別是新基建的重點內容去改革傳統的課程體系,以新的前沿內容培養學生的未來技能、創新思維和能力。要加強校園內部教育新基建的現代化、智慧化建設,如智慧教室、智慧校園、智慧實驗室等,大力發展校園創新和創業孵化平臺。要鼓勵師生借助教育新基建新網絡技術和新平臺促進科技成果轉化,開展基于新基建的實用型、應用型科研開發和技術服務,支持教師和新基建企業專家的科技互派,形成教育資源與技術研發應用的良性循環,促進高質量教育支撐體系的發展與完善。