內蒙古巴林右旗地區興隆洼、紅山玉器的材質利用研究

李一凡,曹布敦嘎,徐逸文,王 榮

(1.復旦大學文物與博物館學系,上海 200433;2.巴林右旗博物館,內蒙古赤峰 024000)

0 引 言

巴林右旗位于西拉木倫河北岸,與翁牛特旗隔河相望,西以查干沐倫河為界與林西縣相連。西拉木倫河和查干沐倫河經其境內流長約313.5 km,是巴林右旗古文化的搖籃。根據目前公布的考古資料來看,在巴林右旗境內新石器時代遺址中出土玉器的共有6處,分別為巴彥漢蘇木那(日)斯臺遺址、查干諾爾錫本包楞墓葬、查干諾爾洪格力圖墓葬、查干諾爾巴日圖墓葬、巴彥塔拉蘇達勒遺址和巴彥漢查日斯臺遺址,此外則多為采集、征集品,零散分布于旗幸福之路查干寶力格、沙布日臺查干敖包、查干諾爾羊場鄉、巴彥查干、巴彥塔拉高勒艾勒等地區[1]。

總體而言,內蒙古巴林右旗地區出土、采集到的興隆洼、紅山玉器數量可觀,具有極高的藝術價值和學術價值,但長期以來針對當地玉器的研究較為稀缺,尤其鮮見對材質和產地的研究。本研究擬對巴林右旗地區的74件興隆洼與紅山玉器樣品展開一系列的檢測和分析,以期能為該地區的玉器研究工作添磚加瓦。本研究的工作內容大致可分為三個層面:1)基礎工作,即相關器物的科技檢測工作;2)基于上述檢測信息來判定器物的材質;3)運用多學科的研究方式對這批玉器展開深入的材質利用研究和產地研究。

1 樣品、儀器與方法

1.1 樣品信息

本次研究樣品為巴林右旗境內的興隆洼文化、紅山文化玉器。由于缺乏詳細的考古地層學信息,該地區出土的新石器時代玉器多以類型學的方式判斷其文化屬性,大致可劃分為興隆洼玉器與紅山玉器。根據此前學者的研究:查干諾爾錫本包楞墓葬[2]和查干諾爾洪格力圖墓葬[3]出土玉器應屬興隆洼文化;查干諾爾境內另有一處巴日圖墓葬內出土的玉器可能亦為興隆洼玉器;其余幾處遺址出土的玉器則被定為紅山文化玉器。

待測樣品信息如下:興隆洼玉器17件(包括玉玦9件、玉墜飾8件),其中15件為出土器物(分別出自查干諾爾地區的錫本包楞墓葬、洪格力圖墓葬、敖包恩格日遺址和巴日圖墓葬),另有2件為出自敖包恩格日地區的采集品,因與其余器形相類,亦被定為興隆洼玉器;紅山玉器57件(包括玉珠19件、玉斧6件、玉管5件、玉鸮3件、勾云形器3件、玉璧3件、玉玦2件、玉蠶2件、玉豬龍2件、斜口桶形器2件、玉料2件、玉人面2件、異形佩2件、玉墜飾2件、鳥形玦1件、橄欖形器1件),其中29件出土于那斯臺遺址,4件出土于巴彥塔拉蘇達勒遺址,3件出土于洪格力圖墓葬,1件出自巴彥漢查日斯臺遺址,其余20件是從巴林右旗各地征集、采集的玉器。

1.2 儀器與方法

使用的儀器包括便攜式拉曼光譜儀和便攜式X射線熒光光譜儀。

使用的便攜式拉曼光譜儀為美國必達泰克公司(BWTEK)生產,型號為I-Raman,激光波長為785 nm,分辨率為4 cm-1,光譜范圍為65~3 200 cm-1。檢測時使用的物鏡倍數為20倍,積分時間設置為10 s。拉曼光譜主要通過反映待測樣品的分子振動頻率特征,來達到反映物相結構的目的。

所用的便攜式X射線熒光光譜儀為德國布魯克公司(Bruker)生產的Tracer III-SD型儀器,該儀器使用Peltier恒溫制冷硅漂移探測器(silicon drift detector,SDD),探測器窗口使用Be膜。X射線管采用Rh(銠)為靶材,最高激發電壓可達45 kV,并可連接便攜式真空裝置,以保障Mg、Al等X射線發射能量較弱的元素檢測質量。檢測時使用電壓為15 kV,電流為25 μA。X射線熒光光譜主要用于檢測待測樣品的構成元素及含量。

在實際操作中,X射線熒光光譜儀與拉曼光譜儀分別從化學成分和物理結構的角度反映待測樣品的元素構成和空間結構,且兩者在實際的檢測操作中具有快速、無損、便攜等特質,通過將兩者的分析結果相結合,可以確定待測樣品的材質。

2 結果分析

經檢測,該批玉器的材質分為6種:閃石玉、地開石、方解石、蛇紋石、云母和螢石。以下對各類別材質的檢測結果分而述之。

2.1 閃石玉

閃石玉(nephrite)亦可稱為軟玉,是一種鈣鎂硅酸鹽,于1789年由德國地質學家命名,為韌而致密的極細粒透閃石或陽起石[4]。化學式為Ca2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2,理論化學組成為:CaO 13.8%、SiO258.8%、MgO 24.6%、H2O 2.8%[5]。閃石玉的硬度為6~6.5 Moh,比重為2.99~3.08,折射率為1.62。閃石玉屬單斜晶系,對稱型為L2PC(2/m)。晶體常呈細柱狀,常見單形為斜方柱和平行雙面。集合體常呈柱狀、放射狀、纖維狀[6]100。

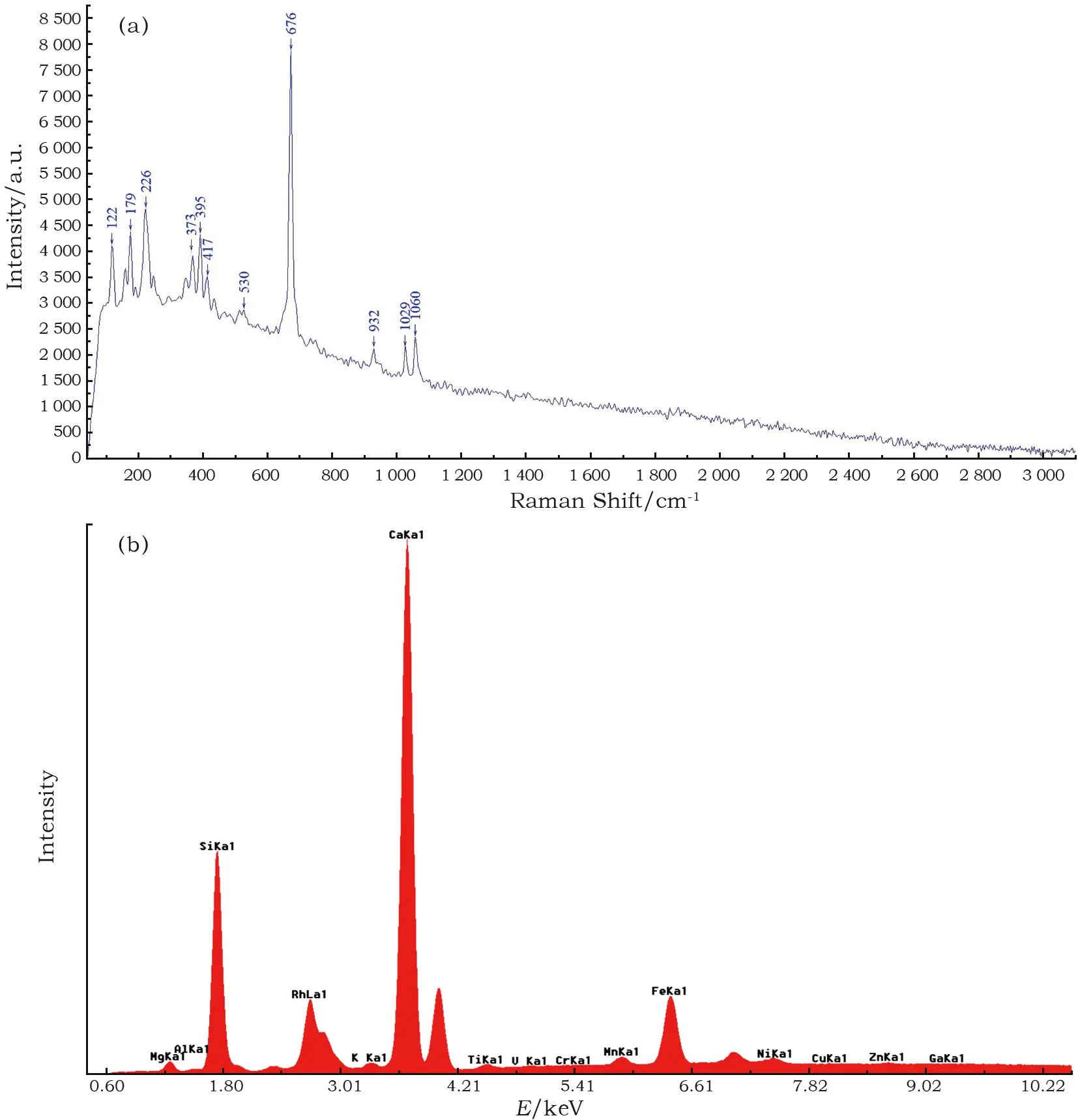

以待測樣品玉豬龍(圖1)為例,拉曼光譜圖(圖2a)顯示,強度最大的譜峰位于676 cm-1處,它代表硅氧四面體結構單元中連接Q2(下標數字代表單位硅氧四面體中橋氧的數目,下同[7])和Q3兩種結構單元的橋氧Obr1的對稱伸縮振動[8]。在800~1 200 cm-1范圍內,光譜中出現了一組分別位于1 029 cm-1和1 060 cm-1的特征雙峰,為Q2和Q3兩種結構單元所對應的特征峰[9]。此外,在932 cm-1處也出現1個半高寬稍大的譜峰,屬于Si—Onb間伸縮振動的反映。這3個譜峰所處的頻率范圍是硅氧四面體結構單元中Si—O間非橋氧對稱伸縮振動的反映。400 cm-1以下的拉曼譜峰與金屬和氧(即M—O)之間的振動以及晶格骨架間點陣振動模式相對應,反映了硅酸鹽分子結構延伸的長程有序性[10]。122 cm-1、179 cm-1、226 cm-1、373 cm-1、395 cm-1、417 cm-1是晶格振動峰值。

編號00188C0015,巴林右旗那斯臺遺址出土

圖2 玉豬龍的拉曼光譜圖(a)和XRF定性光譜圖(b)

使用X射線熒光光譜法測試閃石玉的成分,可知該材質含有Si、Mg、Ca、Fe等元素(圖2b)。所含成分與閃石玉化學式Ca2(Mg,Fe)5[Si4O11]2(OH)2相符合。

2.2 地開石

地開石(dickite),層狀硅酸鹽,高嶺石族,化學式為Al4[Si4O10](OH)8,單斜晶系。通常呈細微的假六方形片狀,或近于平行的、放射狀、扇形集合體[11]。硬度約為2~2.5 Moh。比重為2.60~2.63[12]。

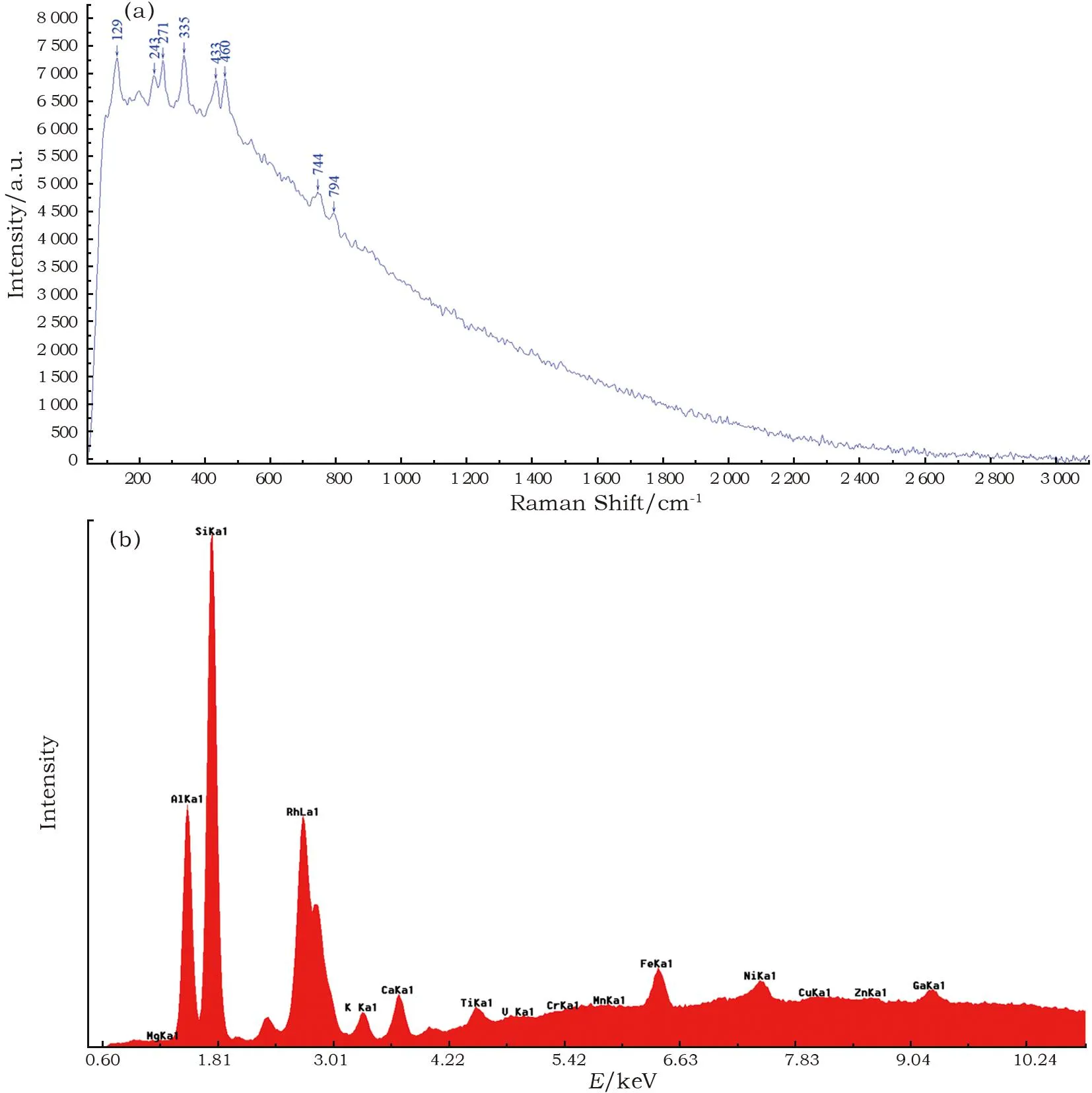

使用拉曼光譜儀對鳥形玦(圖3)進行檢測,結果如圖4a所示。433 cm-1與460 cm-1是地開石的特征峰,表征硅氧四面體中Si—O非橋氧的對稱伸縮振動區域。129 cm-1、198 cm-1、243 cm-1是AlO6八面體的特征峰。271 cm-1對應O—H—O等腰三角形的振動。335 cm-1表征SiO4四面體的特征峰。在744 cm-1和796 cm-1處的峰位是由Al—OH表面的—OH振動導致的[13]。

編號00198C0125,巴林右旗那斯臺遺址出土

圖4 鳥形玦的拉曼光譜圖(a)和XRF定性光譜圖(b)

根據XRF光譜圖(圖4b),該器物中含有Si、Al等元素,與地開石——Al4[Si4O10](OH)8的元素組成相一致。故而可進一步確定待測玉器為地開石質。

2.3 方解石

方解石(calcite),化學式為CaCO3,三方晶系,晶體呈菱面體,有時呈粒狀或板狀。但方解石不完全等同于碳酸鈣,因為自然界中純碳酸鈣少有,其中混入少許雜質(<2%)后,便成為方解石[14]。方解石呈玻璃光澤,無色或白色,性脆,莫氏硬度為3 Moh,密度為2.6~2.8 g/cm3[6]117。

以待測樣品玉管(圖5)為例,拉曼光譜圖(圖6a)顯示強度最大的譜峰位于1 088 cm-1處,它代表C—O的對稱伸縮振動[15],包含兩個同相振動的[CO3]2-[16]。282 cm-1表征[CO3]2-的碳氧面外彎曲振動,155 cm-1表征[CO3]2-的平動[17]。

編號00406C0036,巴林右旗洪格力圖墓葬出土

圖6 玉管的拉曼光譜圖(a)和XRF定性光譜圖(b)

根據XRF光譜圖(圖6b),該器物主要由Ca元素構成,與方解石的主要構成CaCO3相符合,由此可進一步斷定,待測玉器為方解石質。

2.4 蛇紋石

蛇紋石玉是中國古代歷史悠久的傳統玉石之一,是以蛇紋石類(serpentine)礦物為主要組分的礦物集合體。蛇紋石是一種含水的富鎂硅酸鹽礦物的總稱,化學成分通式為Mg6[Si4O10](OH)8,理論組成值為:MgO 43.63%、SiO243.36%、H2O 13.01%[18],常含有Fe、Mn、Al、Ni、F等元素。蛇紋石為單斜晶系,顏色一般為綠色調,但也有淺灰、白色或黃色等。因為它們往往是青綠相間像蛇皮一樣,故此得名。蛇紋石隨鐵含量增加而顏色加深,硬度增大,密度為2.2~3.6 g/cm3,折射率為1.56~1.57,硬度為2.5~3.5 Moh[19]。

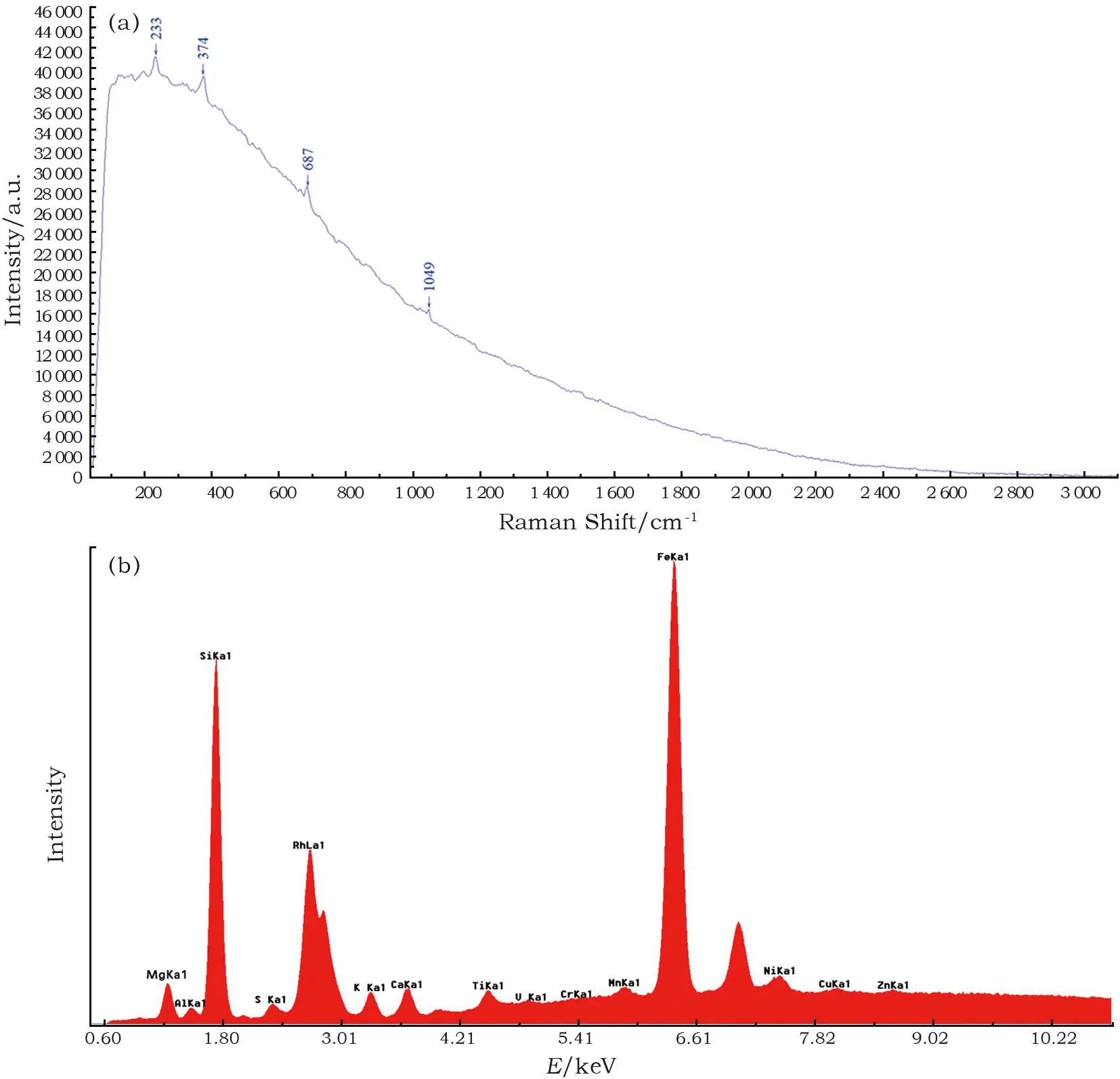

以待測樣品玉管(圖7)為例,拉曼光譜圖(圖8a)中1 049 cm-1處的峰位代表Si—Ob—Si鍵的不對稱伸縮振動反應,687 cm-1處的峰位則代表Si—Ob—Si鍵的對稱伸縮振動反應。374 cm-1出現的特征峰為葉蛇紋石所特有,是硅氧四面體結構單元的對稱彎曲振動反應[20]。另外,233 cm-1是O—H—O等腰三角形結構對應的對稱彎曲振動,O是硅氧四面體中的非橋氧原子,H是八面體中空缺陽離子處的補位。在三八面體層狀硅酸鹽中,由于Al取代Mg形成八面體空位,造成O—H—O等腰三角形的形成[21]。

編號00794C0069,巴林右旗洪格力圖墓葬出土

圖8 玉管的拉曼光譜圖(a)和XRF定性光譜圖(b)

根據XRF光譜圖(圖8b),該器物中富含Si、Mg等元素,屬富鎂硅酸鹽,與蛇紋石Mg6[Si4O10](OH)8的元素組成相一致。綜合拉曼與XRF檢測結果可知,待測器物為葉蛇紋石質。

2.5 云母

云母(mica)是分布較廣的造巖礦物,是鉀、鋁、鎂、鐵、鋰等層狀結構鋁硅酸鹽的總稱。單元結構層由3個基本結構層組成:兩層硅氧四面體中夾一層鋁氧八面體,即2∶1型。云母普遍存在多型性,其中屬單斜晶系者常見,其次為三方晶系,其余少見。云母具有{001}極完全解理,薄片有彈性或撓曲性。云母一般呈玻璃光澤,但解理面上呈珍珠光澤,為無色、透明或半透明狀,顏色隨化學成分的變化而異,主要隨鐵含量的增加而變深,硬度2~3.5 Moh,密度為2.76~3.10 g/cm3,折射率為1.53~1.60[22]。

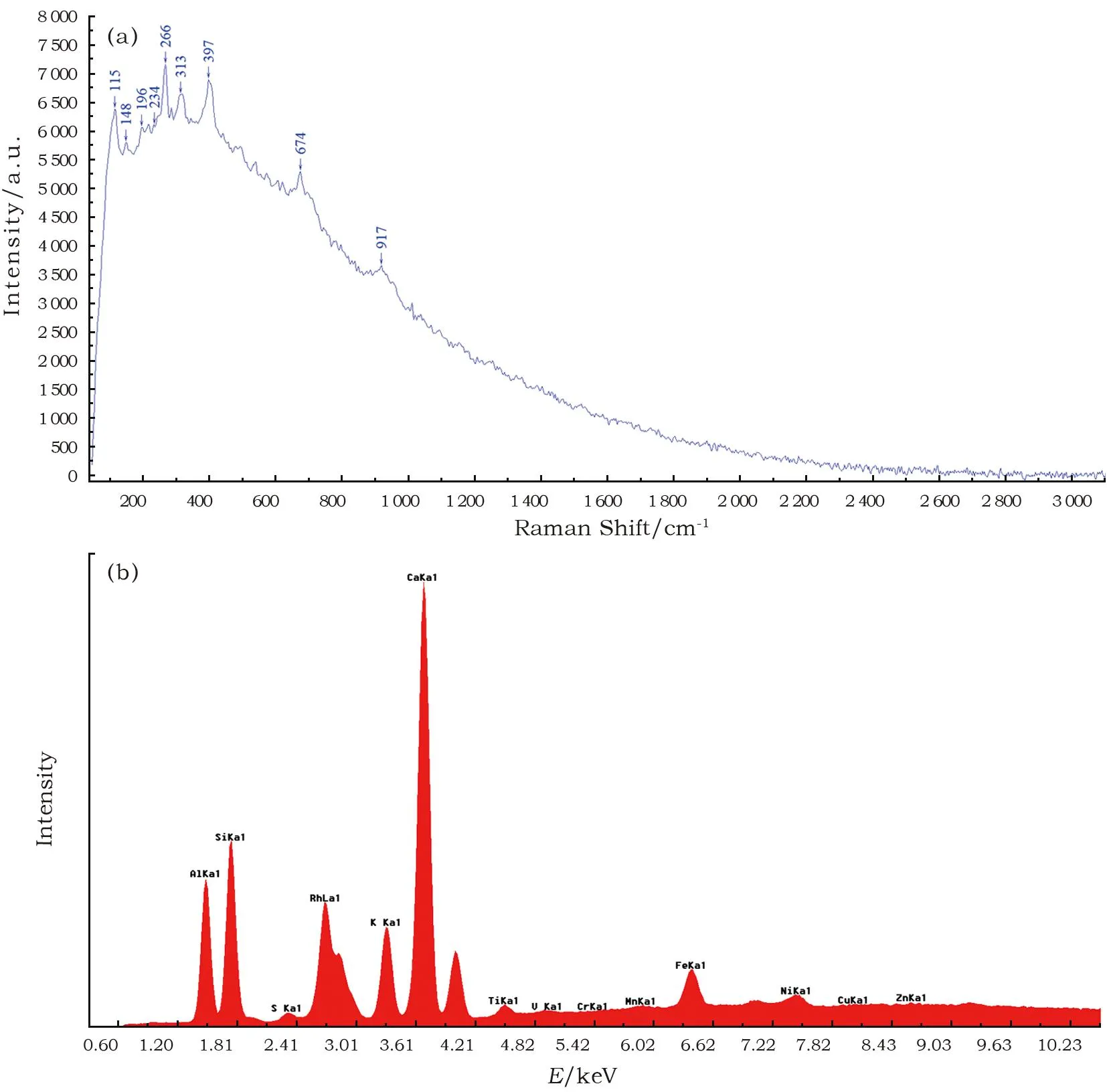

以待測樣品勾云形器(圖9)為例,拉曼光譜圖(圖10a)顯示267 cm-1為所有二八面體和三八面體云母所特有,即云母特征峰,表征O—H—O振動[23]。196 cm-1表征Al—O—Al振動[24],234 cm-1為鋰白云母或珍珠云母所特有,表征O—H—O振動[23]。397 cm-1與917 cm-1為珍珠云母的特征峰,其中前者表征—OH振動,后者表征Si—O—Al振動[25]。674 cm-1表征Si—O—Si振動[26]。

編號00190C001,巴林右旗那斯臺遺址出土

圖10 勾云形器的拉曼光譜圖(a)和XRF定性光譜圖(b)

2.6 螢石

螢石(fluorite)又稱氟石、砩石等,在紫外線照射或是加熱條件下,能發出藍色或紫色的熒光,故得名。螢石的化學成分為CaF2(氟化鈣),常含少量釔(Y)和鈰(Ce)等稀土元素雜質而具熒光效應。螢石為等軸晶系的鹵化物礦物,晶形呈八面體、立方體或立方體的穿插雙晶,集合體呈粒狀或塊狀,八面體解理完全。螢石呈玻璃光澤,透明至半透明,晶瑩剔透,色彩豐富美麗,多為淺綠、淺紫或無色透明,有時為玫瑰紅色,條痕白色[28]。螢石的硬度為4 Moh,相對密度為3.18 g/cm3,折射率1.434[29]。

巴林右旗地區巴彥漢蘇木那斯臺遺址出土了一件螢石質魚形飾(圖11),此前王榮等[30]曾經公布過詳細的檢測和分析結果。

編號00185C0012,巴林右旗那斯臺遺址出土

2.7 小結

綜上,該地區17件興隆洼玉器包含閃石質玉器16件、地開石質玉器1件(02046墜飾);57件紅山玉器包含閃石質玉器49件,地開石質玉器3件(另兩件為00191C0018紡瓜、02373玉料)、方解石質玉器2件(另一件為00795C0070玉管)、云母質玉器1件、螢石質玉器1件、蛇紋石質玉器1件。總體而言,巴林右旗地區的興隆洼與紅山玉器中,閃石玉的比例極高, 這表明當地先民們在新石器時代對于石材選擇的偏好十分明確,同時已熟練掌握了對高硬度石材的加工技術,而這一特質貫穿了興隆洼、紅山時期,表征了該地區在文化發展脈絡上的一致性與傳承性。

3 討 論

3.1 閃石玉

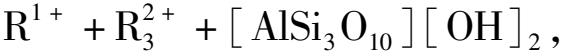

巴林右旗地區的興隆洼與紅山閃石玉玉質極好。從外觀上看,除個別器物通體白化外,其余的大體上可明確劃分為深綠色、淺綠色與淺黃色(圖12);通過X射線熒光光譜的峰值記數對未白化的閃石玉進行橫向對比,可以進一步印證這一結果(圖13)。待測玉器的Fe/Mg值以25為界進行劃分:A組位于高Fe/Mg值(Fe/Mg>25)、高Sr(cnt>2400)、Zr(cnt>2000)區域,從外觀上看,為深綠色系玉器,有較多斑雜,色墨綠而不透光,這一組別中以紅山玉器為主,另有1件興隆洼玉器;而B、C組位于低Fe/Mg值(Fe/Mg≤25)區域,從外觀上看,玉質通透勻凈,呈淺綠或淺黃色,這是由于閃石玉的主要成分為MgO、SiO2和CaO,而FeO的含量則隨閃石玉的顏色變深而增加,表明Fe類質同象替代Mg的數量增加,逐漸向陽起石過渡[31]。而B、C兩組則以微量元素Sr、Zr的高低進行劃分。由于該批玉器的Sr、Zr含量基本成正比,故而將橫坐標分別設為Sr、Zr峰值(cnt值)時,分組完全相同。B組位于低Fe/Mg值、高Sr(cnt>2400)、Zr(cnt>2000)區域,該組玉器呈淺綠色,同時包括興隆洼與紅山玉器;C組位于低Fe/Mg值(Fe/Mg<25)、低Sr(cnt<2400)、Zr(cnt<2000)區域,該組包含的5件玉器均為興隆洼玉器(圖12第三排),在色澤上呈現出淺黃色,玉質較淺綠色更優,透明度和細膩程度極高,迥異于其他玉器。

第一排至第三排:深綠色(從左至右編號:00391C0044、00367C0037、00359C0036)、淺綠色(從左至右編號:00179C0006、00187C0014、00943、00192C0019)、淺黃色(從左至右編號:00790C0065、00784、00785、00786、00787)

圖13 巴林右旗地區的玉器分組情況(根據XRF峰值)

總體而言,A、B、C三個組別的玉料呈現出顏色由深至淺,透明度和細膩程度由低到高的特征。上述結果顯示巴林右旗地區的先民們在興隆洼、紅山時期對原材料的不同選擇偏好。興隆洼的玉料集中于B組和C組,而紅山玉料則集中于A組和B組,未延續C組的使用,由此可見,興隆洼玉料整體上顏色偏淺,玉質更好,推測造成這一材質變化的原因可能如下。

1) 源于不同的用玉偏好——興隆洼時期的人們更推崇淺色玉器,而到了紅山時期,人們則更推崇深色。

2) 源于高品質玉料在興隆洼時期被使用殆盡,故而到了紅山時期,人們只能退而求其次地選擇顏色相對較深、雜質相對較多的玉料。

3) 源于不同品質、不同色澤的玉料可能被用于制作不同尺寸或不同類型的器物。由圖12可見,C組玉料制作的玉器總體器形偏小,B組次之,A組則多用于制作大型玉器。這可能表明A組玉料產量較大或原料體積較大,更適用于制作大型玉器。總體而言,興隆洼時期玉器的器形較小,而紅山時期器形較大,故而A組玉料的產地直到紅山時期才成為了主要的原材料供給地。

4) 源于紅山時期禮器的發展。在以紅山玉器為主導的A組玉器中,禮儀器的占比較高,如斜口筒形器、玉豬龍等,此外,無使用痕跡的玉斧在當時也被用作禮儀器;與之相比,從興隆洼時期一直延續到紅山的B組玉料則多被用于制作裝飾用玉,禮儀器較少;而僅在興隆洼時期使用的C組玉料則被用于制作玉玦、彎條形墜、匕形墜等小型裝飾用玉。深色A組玉料之所以在紅山時期得以被頻繁使用,可能是先民們基于對材質利用從源頭上的劃分,即淺色玉料多用于制作裝飾品,而深色玉料多用于制作大型禮儀器。在興隆洼社會,裝飾用玉占據主導地位,而到了紅山社會,祭祀活動中的“禮”和“儀”進一步系統化、理性化,形成了禮制,開始出現了禮儀用玉的需求,直至占據主導,深色玉料便隨著這一需求的出現得以被廣泛使用。

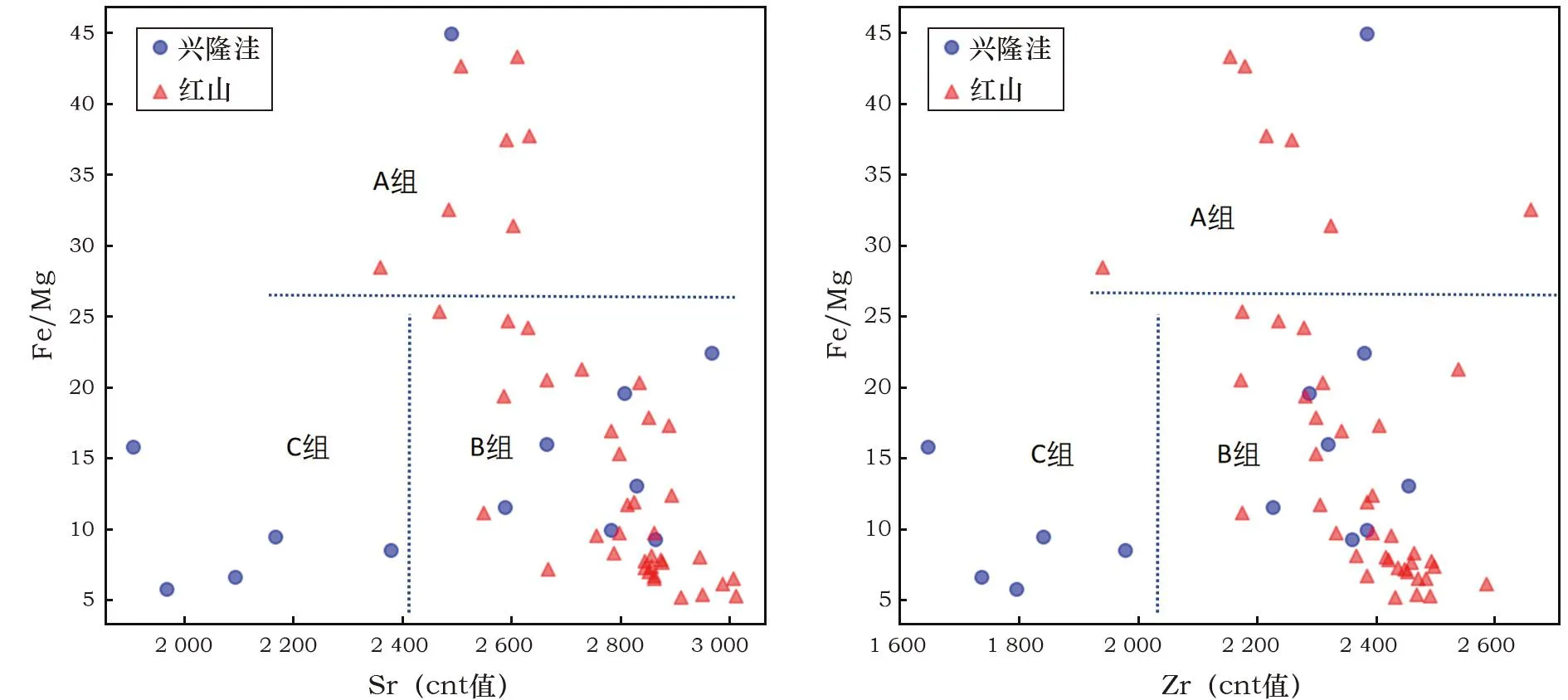

對閃石玉的XRF測試結果進行進一步的定量分析,換算出Mg/(Mg+Fe2+)的值:若Mg/(Mg+Fe2+)≥0.9,則判斷該礦物組成為透閃石;若Mg/(Mg+Fe2+)<0.9則為陽起石。本研究所述65件閃石玉器,均為透閃石,未檢測到陽起石。若將興隆洼、紅山的閃石玉與江蘇武進寺墩遺址的良渚文化閃石玉進行對比,可以看出興隆洼與紅山玉器明顯地呈現出低鐵的特征(圖14),即便是該組內Fe/Mg值最高、顏色最深的器物,其Fe/Mg值也顯著低于良渚寺墩組。

圖中所涉良渚寺墩閃石玉Fe/Mg值數據系筆者所在團隊對寺墩玉器實地分析所得

針對紅山、興隆洼玉器的產源地,此前學界有兩種觀點:主流觀點認為興隆洼、紅山等文化的玉器可能多取料自遼寧岫巖縣[32];但亦有學者提出另一種考慮,認為紅山玉料可能來源于貝加爾湖區域[33]。其中,岫巖地區的礦點分布于細玉溝、偏嶺鎮[34]和桑皮峪[35]等地,而貝加爾湖區域的閃石玉礦點分別為布里亞特共和國東北部的維季姆(Vitim)礦區、帕拉姆斯基(Paramskoye)礦區,以及位于布里亞特共和國西南部的東薩彥嶺(Eastern Sayan)礦區和日達(Dzhida)礦區[36]。

結合本研究的數據分析可知,這批玉器大概率來源于遼寧岫巖地區,原因有三。

1) 本研究所測全部興隆洼、紅山玉器中,深色玉器(Fe/Mg>25)顯著少于淺色玉器(Fe/Mg≤25),而淺色玉器的黃、綠色調正是岫巖地區透閃石玉的常見色調[37]。

2) 這批玉器均為透閃石質,不見陽起石,但在貝加爾湖地區的4處閃石玉礦點中,有3處為陽起石礦點(S-Nephrite),而遼寧岫巖地區閃石玉礦點的玉材則為透閃石質(D-Nephrite)[38],故而后者成為興隆洼、紅山玉器原料供應地的可能性更高。

3) 從地理位置上說,巴林右旗與遼寧岫巖地區礦點的直線距離約為600 km,而與貝加爾湖區的幾處礦點間的直線距離大約在2 000 km,數倍于前者。雖然已有的證據已表明,新石器時代早中期的軟玉運輸最長距離已可達3 000 km[39],但是這一時期的先民們應當會有更大的概率去選擇一處距離明顯更為接近的礦點。

此外,玉器的檢測結果根據微量、主量的元素差異,可被劃分為3個組別,這可能是由于玉器加工原料從岫巖的不同礦源地采集所得,但具體的分布、采集情況還有待于進一步研究。3個組別中,除了質量更優、顏色更淺的淺黃色玉器(低Rb、Sr峰值記數)僅可見于興隆洼玉器,巴林右旗地區的興隆洼與紅山玉器在主量、微量成分上區別較小,未體現出明顯差異,因此,興隆洼、紅山玉器可能來源于同樣的產源地,兩者之間具有一致性和傳承性。

3.2 其他材質

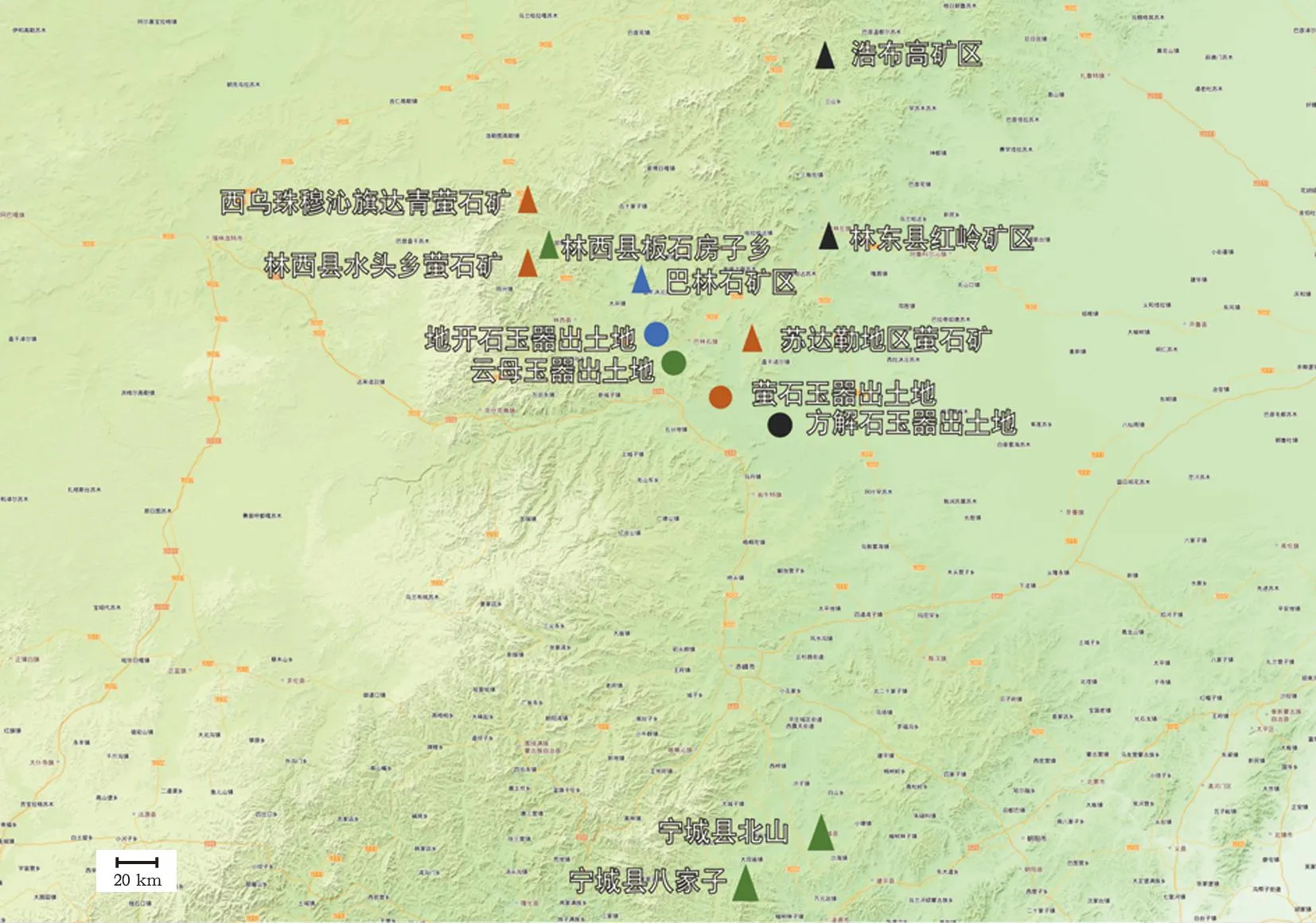

在巴林右旗地區,較少使用其他材質制作興隆洼與紅山玉器,在74件研究樣本中,僅9件為非閃石玉制作,且這些非閃石玉材質也大多具備一定的玉質屬性,多為白、黃、綠色系,且多數具備了雜質少、通體勻凈或高透明度等特質。這些材料的來源可能分為兩種:一種是就近取材(圖15);另一種則是通過遠距離運輸的方式獲取玉料,玉料同樣取材自遼寧岫巖地區,與閃石玉的運輸路線應是基本重合的。

▲表示礦點,●表示玉器出土地;藍色為地開石,橙色為螢石,黑色為方解石,綠色為云母

巴林右旗位于中亞造山帶東段之興蒙造山帶的南緣、天山-陰山以東復雜構造帶和大興安嶺新華夏系隆起帶的交接復合部位,多次的地質構造運動及巖漿活動為先民們提供了豐富的礦產資源。

地開石材質在非閃石類玉器中占比最高,包括1件興隆洼玉器和3件紅山玉器。這幾件地開石質玉器很有可能是以巴林右旗當地著名的巴林石為材料進行制作的。巴林石因產于內蒙古巴林右旗而得名,其礦區位于巴林右旗查干沐淪蘇木境內[40],大興安嶺隆起帶西南端的東南邊緣,屬于白音諾至景峰二級構造斷裂帶的一部分[41]。從成分上看,地開石Al4[Si4O10](OH)8的元素組成與巴林石(主要成分為硅和鋁)相近[42],根據高科技分析方法如X射線衍射法、X射線熒光光譜法、紅外光譜法等對巴林石的分析結果,可以認定巴林石的主要構成是地開石或地開石與高嶺石的過渡礦物[43]。文中提及的4件地開石質樣品分別出土于巴林右旗地區的那斯臺遺址和敖包恩格日遺址,這兩處遺址均臨近巴林石礦區。

螢石是內蒙古自治區優勢礦種,而內蒙古東部的螢石礦床又多分布于赤峰地區,赤峰下轄的巴林右旗亦是螢石資源富集區,僅周邊方圓120 km范圍內就匯集了兩個大型巖漿熱液型螢石礦,分別為西烏珠穆沁旗達青螢石礦和林西縣水頭鄉螢石礦,巴林右旗當地亦有位于蘇達勒的燕山期熱液型螢石礦[44],離紅山螢石質魚形飾的出土地那斯臺遺址僅30 km。

云母是分布很廣且常見的造巖礦物,且礦石易于剝分。中國的云母礦產十分豐富,內蒙古的云母礦產量則排名全國第三,占全國儲量的11.4%。而赤峰地區則是內蒙古自治區內云母礦的主要分布區域之一,其周邊能確知的礦點包括赤峰市寧城縣北山礦點[45]、寧城縣八家子礦點[46]和林西縣板石房子礦點[47]。總體而言,巴林右旗地處西拉木倫縫合帶,該地區三疊紀巖漿活動以二云母二長花崗巖為代表[48],且這一地區位于天山-陰山以東復雜構造帶,而天山、陰山一系均是我國偉晶巖白云母集中分布的成礦帶[49]。本研究所涉云母質勾云形器出土于那斯臺遺址,周邊的云母儲量頗豐,這件器物極大可能是就近取材并進行制作的。

方解石屬方解石族,是組成大理巖的主要礦物成分,常含Mg、Fe和Mn,是自然界分布最為廣泛的礦物之一[50],在世界各地前寒武紀的地盾和地塊中生代、古生代以后的變質活動作用的地區內均有出露。赤峰地區的林東縣紅嶺礦區[51]和浩布高礦區[52]都含有大理巖作為主要巖石,本研究所述兩件方解石質玉器出土于查干諾爾洪格力圖墓葬,與方解石礦區相去不遠。

此外,洪格力圖墓葬還出土了一件蛇紋石質玉器,可能來源于遼寧岫巖地區。該地區的岫玉(蛇紋石玉)礦床主要產于前寒武紀變質巖系的鎂質碳酸鹽巖中變質的鎂質碳酸鹽巖建造(透閃-大理巖建造)內,分布于寬甸、鳳城、丹東等地[53]100-123,與透閃石礦點相距不遠。內蒙境內亦有蛇紋石礦脈,位于二連浩特—錫林浩特賀根山斷裂帶內和鄂倫春自治旗吉峰林場[53]267-268,275-276,距巴林右旗地區的直線距離分別為400 km和880 km,但為其另辟蹊徑而進行遠距離開采的可能性不大,蛇紋石更有可能是與閃石玉的獲取路徑為同一路線,即從岫巖地區取回的。

值得注意的是岫巖地區除蛇紋石外,大理巖資源也極為豐富[54],且本研究所述的方解石質玉器與蛇紋石質玉器均出土于洪格力圖墓葬中,而同一墓葬中還有一批閃石玉器出土,因而方解石材質亦有一定可能性是在前往岫巖地區采集閃石玉的過程中獲得的。

4 結 論

巴林右旗地區是內蒙古出土興隆洼、紅山玉器較多的一個區域,本研究針對巴林右旗地區74件興隆洼與紅山玉器樣品進行檢測,拉曼光譜和X射線熒光光譜的無損測試分析結果顯示,這批樣品中有65件為閃石玉材質、4件地開石材質、2件方解石材質、1件螢石材質、1件云母材質、1件蛇紋石材質。

其中,閃石玉比例極高,多用于制作裝飾用玉和禮儀用玉,亦制作少量工具用玉,且深色玉器顯著少于淺色玉器,根據XRF定量檢測結果,均為透閃石,無陽起石。通過X射線熒光光譜的峰值記數進行橫向對比,這批玉器可被分為3個組別:A組為深色玉器,多用于制作大型玉器,以紅山玉器為主,另有1件興隆洼玉器,位于高Fe/Mg值(Fe/Mg>25)、高Sr(cnt>2400)、Zr(cnt>2000)區域;B組為淺綠色玉器,器形尺度介于A、C組之間,同時包含興隆洼、紅山玉器,位于低Fe/Mg值(Fe/Mg≤25)、高Sr(cnt>2400)、Zr(cnt>2000)區域;C組為淺黃色玉器,多用于制作小型玉器,僅包含興隆洼玉器,位于低Fe/Mg值(Fe/Mg<25)、低Sr(cnt<2400)、Zr(cnt<2000)區域。

總體而言,A、B、C三個組別的玉料呈現出顏色上由深至淺,細膩程度和透明度由低到高的特點。該地區的興隆洼與紅山閃石玉應取材于遼寧岫巖地區,體現出材質利用的一致性,但不同組別的玉材有可能來源于不同礦點。興隆洼時期的用材集中于B、C兩組,顏色呈淺黃或淺綠色,且這一時期玉器的器形普遍偏小;紅山時期玉器用材集中于A、B兩組,顏色呈淺綠或深綠色,且這一時期玉器的器形較此前更大。

非閃石類材料主要在紅山時期使用,用于制作裝飾器。地開石質、螢石質和云母質玉器,推測來源于就近取材;蛇紋石則可能來源于遠距離運輸,是先民們在前往岫巖采集閃石玉途中所得的;同理,方解石亦有可能為遠距離采集所得的,但方解石質玉器出土地周邊有大理巖礦點,因此不能排除就近取材的可能性。