中美洲三大古文明地域出土玉器的玉料利用綜述

石曉薇,王 榮

(復旦大學文物與博物館學系,上海 200433)

0 引 言

中美洲玉文化(Mesoamerican jade culture)作為環太平洋三大玉文化之一,與太平洋西岸和南岸地區的玉文化有著許多共通之處——均用玉材制器并承載政治、經濟、文化等功能,同時也散發著獨特的魅力。中美洲玉文化與當地三大古文明——奧爾梅克、瑪雅和阿茲特克文明相互交織、共同發展:起源于公元前2000年左右的奧爾梅克文明,在古典時代(公元250年—公元900年)的瑪雅文明達到高峰,至公元1521年左右隨著阿茲特克文明的消亡戛然而止,有著約3500年的悠久歷史[1-3],逐漸形成了獨樹一幟的風格,影響了特定的地域范圍,主要涵蓋現今墨西哥(Mexico)中部、南部以及與之毗鄰的伯利茲(Belize)、危地馬拉(Guatemala)、洪都拉斯(Honduras),以及薩爾瓦多(El Salvador)的西部和哥斯達黎加(Costa Rica)等地[4]。中美洲玉文化在選材上與東亞和南太平洋玉文化有所不同,后兩個地區均用閃石質玉,而中美洲推崇和使用輝石玉,即翡翠[3,5]。

中美洲先民們個性鮮明的選材彰顯了他們對玉材和審美觀的獨見獨知,借助礦物學知識和現代科學技術,可以更好地理解中美洲玉文化的內涵和特點。一般認為玉材利用的差異不僅源于自然環境的影響,更與當地的歷史、文化、傳統和價值觀息息相關,正如中美洲出土的翡翠器,其原料資源較為豐富且被認為具有神圣的顏色和堅硬的質地,因而獲得中美洲先民的珍視。中美洲先民們通過拾取、開采、設計成型、切割、鉆孔、雕刻、磨拋等工藝將翡翠制成特定器型,賦予其祭祀、禮儀、裝飾等功能使之成為較高等級階層的身份地位象征;而由“社會玉”(social jade,指蛇紋石、鈉長石、石英、綠松石、天河石等材料)制成的其他綠色材質器物[6],因綠色調和硬度均不如翡翠,故而未受到中美洲貴族的廣泛認可。

由上可見,材質是文物考古研究的基礎,利用現代分析測試技術鑒定出土玉器的材質,有助于不同學科的學者們全方位了解中美洲出土玉器的物理化學性質,進而能夠更科學有據地分析出土玉器的玉料來源、制作工藝、器型、紋飾以及先民如何獲取玉材并制作、分配、流通和使用玉器。鑒于此,本文立足科技考古視野,基于中美洲出土玉器的玉料利用情況,探索中美洲玉器特色及玉文化發展特征,為解讀中美洲和中國玉文化中相似和相異的特點提供一種跨文化的思考案例。

1 科技方法應用現狀

中美洲是世界上較早使用翡翠制作高等級象征性器物的地區之一,當地中、低等級貴族或少數平民還會使用如翡翠般的綠色玉器[7],該現象造就了中美洲先民所用玉材的復雜性,因而亟需科技手段的介入并進行鑒別工作,從而使中美洲出土玉器在玉材獲取和利用方面的考古學研究更為準確。

首先,在野外環境中,觀察玉石的外觀特征、質地、紋理等可以直觀地了解其特性并鑒別其種類,如20世紀中晚期至今,福沙格(Foshag)和萊斯利(Leslie)[8]、豪夫(Hauff)[9]、塞茨(Seitz)等[10]以及羅謝特(Rochette)[11]通過觀察記錄了出土玉器的面貌特征,加爾薩-巴爾德斯(Garza-Valdés)[12-13]進一步關注了玉器表面的風化情況。

然而,肉眼鑒定玉石的方法需要豐富的經驗,并且存在一定的誤差和不確定性,如哈蒙德(Hammond)等人在曼扎諾塔爾(Manzanotal)遺址初步斷定的翡翠器,經實驗室鑒定發現,除翡翠之外,還包括鈉長石、石英等玉材[14]。為減少玉石材質判定誤差,宏觀的視覺觀察法逐漸發展到亞微觀的顯微觀察層面,巖礦光學薄片觀察法由此得到應用,如福沙格(Foshag)和杰伊(Jay)[15]以及尼斯波洛(Niespolo)[16]利用該方法精確區分了翡翠、綠輝石、鈉長石等相似的綠色玉石種類。巖礦光學薄片觀察法需要將玉石切割至極薄片狀,再利用光學顯微鏡分辨其中的礦物組成和含量,該方法雖然可更好地了解不同礦物與巖石的成礦過程[17],但因其制樣的破壞性會對古玉的安全造成威脅,故而難以被廣泛應用于鑒別中美洲出土玉器。近年來,羅伯斯(Robles)等人結合色度測量(color measurement)和比色技術(colorimetric technique),通過綠-紅和黃-藍四種色域對中美洲出土玉器的不同位置進行測量[18-19],幫助重現出土玉器較為標準的原生色和次生色,在一定程度上可以排除風化對出土玉器材質鑒別造成的影響。

其次,更深入且更關注微觀層面的譜學方法也用于分析玉石的材質[5]。從20世紀中期至今:巴斯勒(Basler)[20]、福沙格(Foshag)[21]、阿吉拉爾·梅洛(Aguilar-Melo)等[22]利用X射線衍射(XRD)快速且準確地分析了中美洲出土玉器材料的礦物組成;雷納德(Reynoard)[23]、盧瓦爾卡巴(Ruvalcaba)等[24]、梅爾加(Melgar)等[25]利用無損的X射線熒光(XRF)光譜測試主量及微量元素;盧瓦爾卡巴(Ruvalcaba)等[26]還利用無損且高精度的質子激發X射線熒光(PIXE)光譜測試主量及微量元素;柯蒂斯(Curtiss)[27]、史密斯(Smith)等和詹德隆(Gendron)等[28-29]、曼麗克-奧爾特加(Manrique-Ortega)等[30]利用無損的紅外(VNIR)和拉曼光譜(LRS)分析礦物組成及玉石種類;通過不斷擴大研究對象的數量,哈蒙德(Hammond)等、畢曉普(Bishop)等[14,31-32]等使用電子探針(EPMA)和中子活化分析(INAA)提高了測試玉石主量及微量元素的準確性。自21世紀以來,激光剝蝕電感耦合等離子體質譜(LA-ICP-MS)因其靈敏、快速、精確的特性使得玉石微量元素和同位素測試更加簡便與高效,例如:科瓦切維奇(Kovacevich)等[33]測定了危地馬拉坎古恩(Cancuen)遺址出土玉器的微量元素組成,與淺色玉器相比,深色玉器的氧化鈉和氧化鐵含量低、氧化鉻含量高,這構成后者的指紋性特征;尼斯波洛(Niespolo)等[34]測試了坎古恩遺址出土翡翠器的氧同位素值(6.9‰~8.7‰),與莫塔瓜谷南側的翡翠料類似,并建立了古今玉料的化學特征數據庫,為探討出土玉器的材質以及來源問題提供了堅實的數據基礎。上述科技手段使辨別玉石化學組成特征變得更高效便捷,為鑒別玉石材質提供了更為全面、科學的數據基礎。

最后,針對中美洲玉器考古領域,科技思想與分析方法的應用正在不斷進步與創新。從最初的傳統外觀形貌觀察和硬度、密度測試,到當前采用多手段聯合分析的方式,肉眼或顯微鏡觀察以及單一科技手段在出土玉器材質鑒別方面可能產生的誤差在很大程度上得以排除[35-36]。因此,將科技考古理論與實驗測試技術應用于中美洲出土玉石遺物研究,其科學成果對于探討出土玉器的材質、玉料來源、制作工藝、用玉制度等方面的內容具有重要價值。

2 中美洲出土玉器的玉料利用情況

玉材是關聯玉器內在自然特性和外在器型、工藝、紋飾等社會屬性的重要紐帶,再結合特定考古背景、出土位置等信息(圖1),可以勾勒出中美洲用玉制度的大致原貌。為了對中美洲出土玉器的材質進行準確鑒別,需考慮其外觀特征和物理性質,初步鑒別顯示中美洲玉文化中已出現了運用種類多樣玉材的現象。為了更精確地鑒別并區分相似的玉材,筆者認為玉石的礦物組成、元素組成等化學性質也需納入綜合考量。

棕色:奧爾梅克遺址;紅色:瑪雅遺址;藍色:阿茲特克及其祖先遺址;黑色:治玉作坊遺址;綠色:玉石礦點及礦區

此外,筆者發現不同玉料所具有的不同自然屬性,可能影響了人類對其加工的技術選擇,玉石材料不同的價值屬性使得玉器在美洲社會分化中扮演著重要的角色。因此,本節將以中美洲三大古文明地域內重要遺址為切入點,以材質為線索歸納總結中美洲用玉習俗,并揭示不同科技手段在中美洲出土玉器的玉料判別研究中起到的重要作用。

2.1 玉器材質所體現的自然屬性

在中美洲玉文化中,最重要的載體——天然玉石,是由自然界產出且具有美觀性、耐久性和稀少性的礦物集合體(少數為非晶質體)組成的。多年來,各學者從宏觀形貌、礦物組成、元素組成、譜學特征等科技分析的多重印證下,已鑒別出中美洲三大古文明地域制作玉器的常用材質,包括翡翠、綠輝石、鈉長石、綠松石、蛇紋石、石英、天河石和云母等[5]。

如圖1所示:前古典時代早中期(公元前1800年—公元前400年)的奧爾梅克文明埃爾瑪納提遺址(El Manati)出土了翡翠、蛇紋石等斧錛形器,拉文塔遺址(La Venta)出土了超1 000 t用于鋪設祭祀區域地面的蛇紋石板[1,37];前古典時代中期(公元前750年—公元前700年)的前瑪雅文明恰帕·德·科爾佐(Chiapa de Corzo)遺址1號貴族墓隨葬了2 700件翡翠等輝石質玉器(占總數的73.07%)、900件珍珠、45件黃鐵礦和50件琥珀器物等[36];古典時代早期(公元250年—公元600年)的瑪雅文明巴茨烏布洞(Bats’ub Cave)薩滿墓出土了17顆珠子,包括13顆翡翠珠(占總數的76.47%)、4顆赤鐵礦珠及貝殼器等[38];公元500年左右的阿茲特克祖先文明特奧蒂瓦坎(Teotihuacan)遺址中心墓葬出土了78件玉器,其中58件以碳酸鈣和石英為主,15件以翡翠或綠輝石為主(占總數的19.23%),3件以蛇紋石為主,1件以透閃石-陽起石為主,1件以云母為主[39];后古典時代晚期(約公元1375年—公元1521年)的阿茲特克文明特諾奇蒂特蘭(Tenochtitlan)遺址中心及附近墓葬出土了85件玉器,包含11件翡翠器物(占總數的12.94%)、5件石英器物、18件鈉長石器物、39件碳酸鈣混合其他礦物材質制成的器物、2件綠松石器物,以及10件蛇紋石器物[40]。

由以上可見,從中美洲玉文化原初至衰落的各階段,玉器常出現在遺址中心墓或祭祀場所中。通過現代分析技術的鑒別,可知中美洲貴族在約3500年間共利用了至少20種玉材,涵蓋低、中、高三種硬度等級的有機和無機材質(具體信息見表1);翡翠器作為高等級人群的隨葬器物占比較大,其平均利用率在奧爾梅克及瑪雅貴族中為74.77%,而在阿茲特克貴族中則為16.09%,顯示中美洲貴族階層代代相傳地長期集中利用翡翠等輝石玉(玉石礦點常由貴族管控且淺層資源枯竭較快),該玉材因其多變的綠色調(美觀性)、高硬度和高韌性(耐久性)以及稀少性而成為中美洲崇尚綠色、偏愛珍稀材質的玉文化的具象標識,并被賦予較高的等級性。

就中美洲翡翠而言,它是由硬玉NaAl[Si2O6]和鈉(鈣)質輝石等主要礦物,角閃石、鈉長石等次要礦物,以及少量鉻鐵礦、金云母、沸石等組成的非均質集合體,其自然屬性至少包括以下兩點。

1) 中美洲出土翡翠器物的主要氧化物組分應為鈉、鋁、鈣和鐵(不含鎂的氧化物),可參見古典時代早期(公元250年—公元600年)的瑪雅文明帕比頓(Pacbitun)遺址中出土玉吊墜的檢測結果[42-43];同時,中美洲出土翡翠器物在化學成分和豐度上非常穩定,如福沙格(Foshag)和萊斯利(Leslie)測得其氧化鈉、氧化鋁和二氧化硅的相對質量比例約為1∶2∶5[8,15],而緬甸翡翠中相應氧化物的比例約為1∶1∶3[44],表明中美洲出土翡翠器原料的化學組成具有地域性特色。

2) 鈉與鈉鈣之和的比值約為翡翠中鈉鋁輝石的含量(簡稱“Jd%”),也可利用富含鈉、鈣的特征礦物的拉曼峰強度定量計算近似得到Jd%,進而確定翡翠中主要礦物組成的含量[45]。以奧爾梅克文明埃爾瑪納提遺址為例[29],其出土的41件器物中有33件翡翠器物和1件綠輝石器物:17件翡翠器的Jd%處于80%~95%之間,材質為以鈉鋁輝石為主的翡翠,其中15件呈現深綠色調,2件呈現灰白色調;16件的Jd%處于63%~78%之間,材質為以綠輝石為主的翡翠,呈現藍綠色調;僅1件的Jd%為38%,材質應為綠輝石材質,呈現淺綠色調。

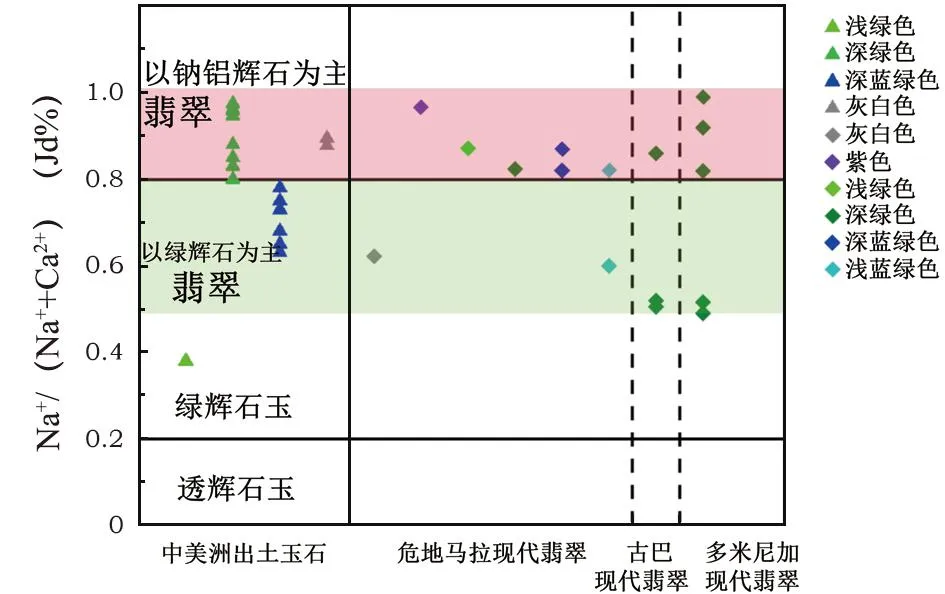

根據圖1,鄰近中美洲三大古文明地域的現代翡翠礦——危地馬拉、古巴和多米尼加共和國翡翠,經科技分析表明危地馬拉莫塔瓜谷南北側應是大部分中美洲出土翡翠器的玉料來源地[31-34]。此外,如圖2所示,上述現代翡翠礦中以鈉鋁輝石為主(Jd%處于80%~100%之間)的翡翠占據主導地位[46-48],而埃爾瑪納提遺址出土翡翠器中,以鈉鋁輝石為主的翡翠和以綠輝石為主的翡翠占比接近,這表明了中美洲先民們使用翡翠玉料的偏好和習慣。

圖2 中美洲古文明地域出土翡翠器及現代翡翠的鈉與鈉鈣之和的比值(筆者自繪)

由以上可見,深綠色及藍綠色玉器在中美洲中高等級貴族中受到青睞,科學分析顯示它們均為翡翠材質,包括以鈉鋁輝石為主的翡翠和以綠輝石為主的翡翠兩種,占總器物數的80.49%(33/41),其中質量較好的翡翠占比達51.52%(17/33),表明中美洲先民已具備初步分辨和獲取不同玉材的能力,且當地貴族擁有較高比例優質翡翠器的特權資格,進而反映出中美洲已經形成了以翡翠為尊的用玉意識,同時翡翠也成為使用人群等級分化的象征物。

2.2 玉器材質所體現的技術演進

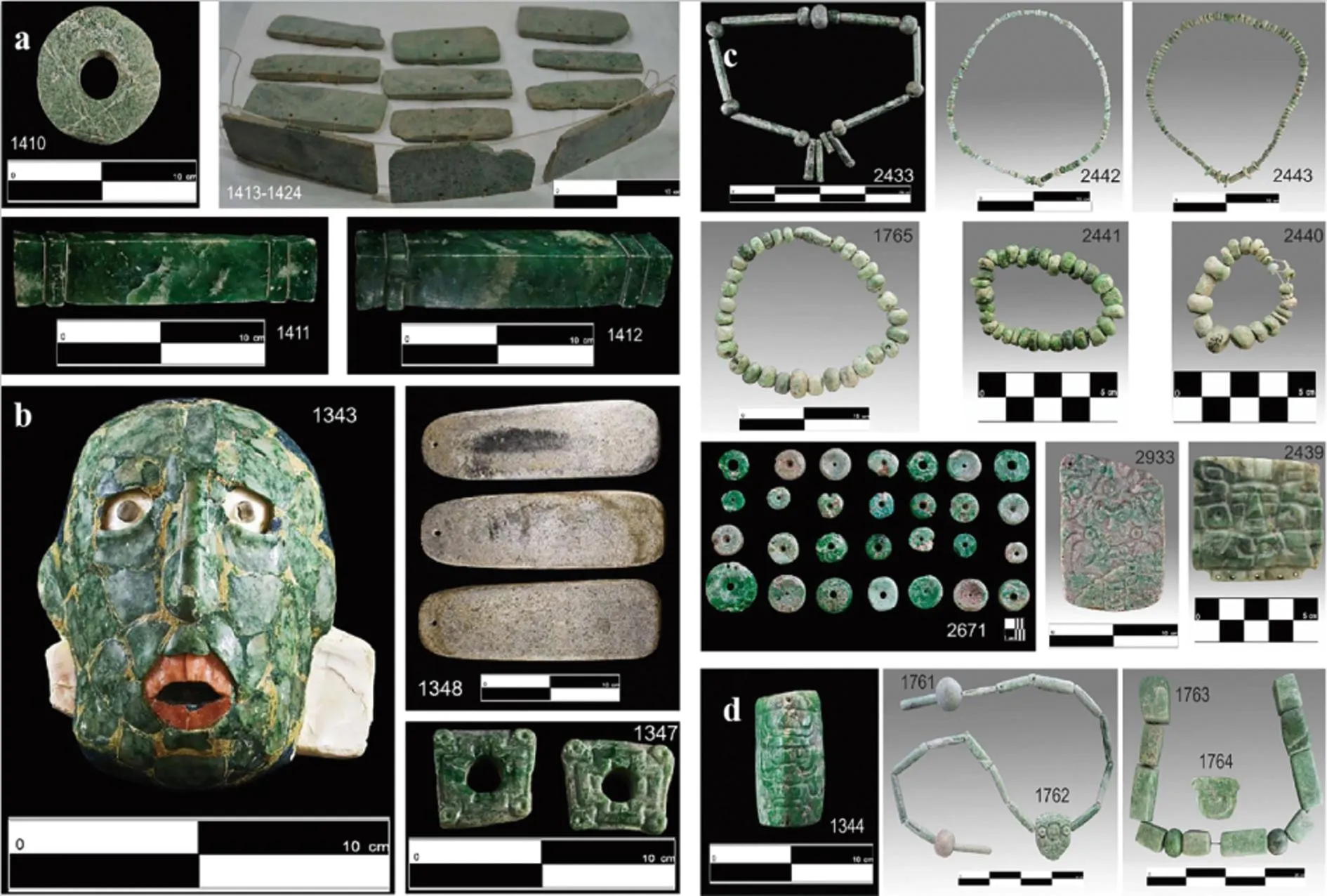

奧爾梅克及瑪雅初期玉文化(前古典時代,公元前2000年—公元250年)中,蛇紋石、云母等材質的玉器較多(圖3a和圖3b),早期先民們多通過“就地取材”得到這些玉料,如前古典時代(約公元前1000年)的奧爾梅克人在其文明中心附近的巴爾薩斯河(Rio Balsas)撿拾并就近進行加工(圖1),僅通過片切割的方式將這些玉材制成錛、斧、片等器型的玉器;翡翠并不常見,可能來源于莫塔瓜谷,且大部分翡翠器呈現光素無紋的特點[49-50],顯示了中美洲初期先民的治玉工藝較為簡樸,治玉水平停留在初級階段,因而中高等級貴族也只能使用較為樸素的翡翠器物[51-52]。類似的情況也出現在阿茲特克玉文化中,由于其文明中心遠離奧爾梅克和瑪雅先民開采翡翠的資源地卻接近綠松石資源地[53](圖1),因此由質地較軟的綠松石鑲嵌而成的器物成為高等級貴族的身份象征[54]。

如圖1所示,古典時代(公元250年—公元900年)的瑪雅人主要在其文明中心附近的莫塔瓜谷內河流撿拾次生翡翠、綠石英等玉料;也進行地下開采較高質量原生翡翠[14]。該時代早期(公元250年—公元600年),瑪雅文明帕比頓遺址出土了2件圓雕人臉形象的翡翠吊墜,尺寸約為2.2 cm×2.3 cm×1.5 cm(圖3c),分別呈淺綠色帶有深綠色條紋和淺綠色帶有白色條紋的外觀,兩者頂部有大量平行的豎線刻紋,旨在模仿頭發形態;額部有較小的單面鉆圓形孔,可能用作懸掛佩戴;臉部較為精細地刻畫出了具有中美洲人群特征的細節,嘴部有較大的單面鉆圓形孔,旨在模擬張嘴狀態;兩者正面經打磨拋光,呈玻璃光澤,反面未拋光,較為粗糙[42,55]。由此可見,對高硬度材質進行線切割、打磨與拋光等基礎加工以及管鉆和刻畫等進階加工技術的靈活運用,充分展示了瑪雅人成熟的雕琢技藝和精致的審美,進一步印證了古典時代為瑪雅乃至中美洲玉文化的高峰期。

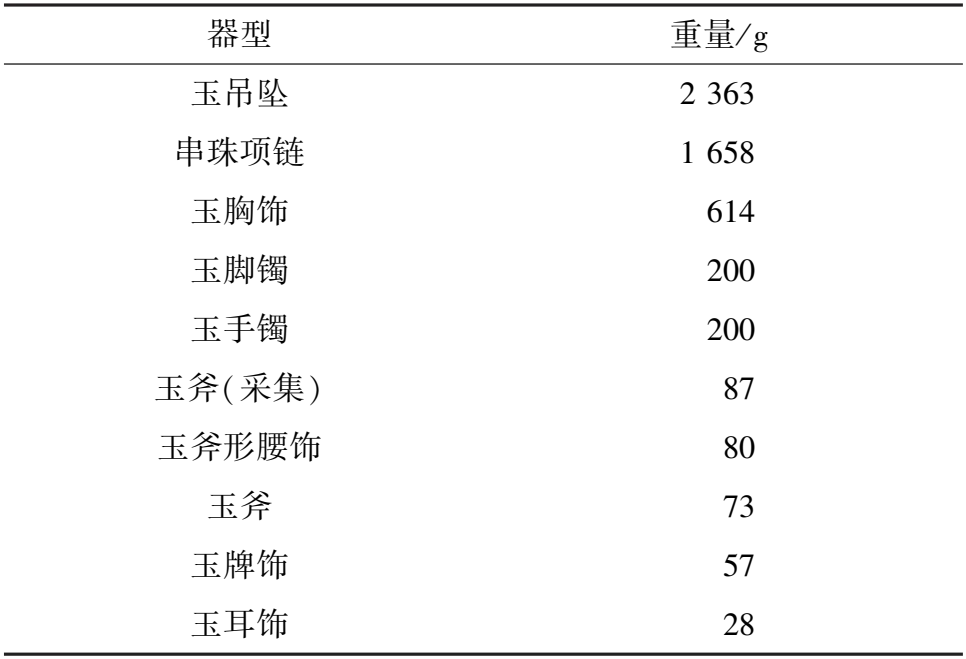

至古典時代晚期(公元800年—公元950年),瑪雅文明烏卡納爾(Ucanal)遺址出土了經由圓雕和高浮雕工藝制成的不透明綠色人像吊墜(圖1和圖3d),其栩栩如生的五官反映了瑪雅先民們寫實的審美觀和精湛的治玉工藝;而在古典時代早期,瑪雅文明各遺址主要出土了加工難度較低且尺寸較小的云母質人像吊墜[56]。此外,如表2所示,筆者認為瑪雅玉文化中某一器型玉器的制作背后可能擁有特定規格,如項鏈等串飾及其吊墜的標準重量約1 600~2 300 g,耳飾的標準重量約30 g,胸飾的標準重量約600 g,手飾與腳飾的標準重量約200 g,斧形腰飾的標準重量約80 g等[56-60],表明隨著治玉技術的演進,瑪雅人可以游刃有余地制作中高硬度玉材并建立起一套標準化玉器加工流程,使得貴族階級的身份象征物更加直觀,以提升他們的威望。

表2 瑪雅文明烏卡納爾遺址出土翡翠器器型及重量對應情況[56-57]

由以上可見,奧爾梅克和阿茲特克先民對高硬度材質的加工能力有限(圖3a、圖3b和圖3e),所以其治玉工藝相對較為簡單。瑪雅先民則具有較高的治玉工藝水平,因此,瑪雅玉文化達到了中美洲玉文化的高峰階段,無論在材質選用等有形實體方面,還是在審美意趣、玉禮制度等無形意識方面,均凸顯了中美洲貴族的高等級身份地位,特別是具有精雕細琢工藝和標準樣式的翡翠器。

2.3 玉器材質所體現的性別差異

玉器,原為中美洲玉文化中用于溝通天地神明的象征性靈物,僅在統治者或神權領袖間流通使用。隨著中美洲人群遷徙及后期社會分化,玉器逐漸成為代表貴族身份地位的象征物,使得不同中美洲人群持有玉器的情況大相徑庭[61-62]。

前古典時代中期(公元前750年—公元前700年)的瑪雅文明恰帕·德·科爾佐遺址,其中男性貴族隨葬約2 700件翡翠等輝石質玉器,而女性貴族隨葬了27顆由綠色石英、綠松石質玉珠組成的串飾[36]。至古典時代早中期(公元250年—公元850年)的瑪雅文明帕倫克(Palenque)遺址(圖1),通過紅外和拉曼光譜分析一位女性王室成員(被稱為“紅皇后”)的部分隨葬玉石器可知:較大型面具是用119件綠色孔雀石片、4件白色翡翠片和2件黑色黑曜石鑲嵌而成,黑曜石和翡翠分別被用來模擬人臉面具的眼睛;小型面具是由106件綠色、黃色調鈉長石、綠輝石、石英及石英+文石和紅色調(黏附了朱砂)碳酸鹽礦物構成;該女性貴族常用由翡翠組成的裝飾性面具以及由其他玉材組成的串飾等[30]。

如圖1和表3所示,古典時代中期(公元750年—公元800年),瑪雅文明博納帕克(Bonampak)遺址中兩座墓葬出土了172件綠色玉質和石質器物(包括環狀耳飾、項圈、手鐲、腹部裝飾物等),經譜學分析可知出土玉器共164件(占總數的95.35%)[22]。其中的一座墓葬出土玉器共138件(占出土玉器總數的84.15%),材質以翡翠等輝石玉為主,共115件(占該墓葬出土玉器的83.33%),其中質量較好的翡翠器共5件(占比3.62%),結合該墓葬采用人牲祭祀的葬儀印證該墓主人應屬中美洲較高等級貴族。另一座墓葬僅出土26件玉器(占出土玉器總數的15.85%),翡翠等輝石玉共16件(占該墓葬出土玉器的61.54%),由于該墓葬沒有特殊葬儀,表明其墓主人等級低于前者。此外,該遺址中男性貴族的隨葬品反映出他們常用翡翠等輝石玉質頸飾和手飾,與女性貴族僅用翡翠點綴面具的裝飾習俗有所不同。

表3 中美洲古文明地域出土玉器材質與墓葬等級、出土位置及數量間關系[22]

由以上可見,隨著時間推移,中美洲古文明地域中高等級墓葬通常出土數量更多的玉器,材質包括綠色(或綠色調)的翡翠、綠輝石、鈉長石、天河石等。特別值得注意的是,綠色明艷、品質優異的翡翠項飾和手飾往往出現在中美洲中、高等級男性墓葬,質量次之的翡翠面具和項飾出現在高等級女性墓葬(圖4a和圖4b),表明玉器常被用來裝飾使用者的顯著部位,且中美洲的用玉習俗存在性別差異,男性貴族在社會中通常具有更高地位。此外,中美洲女性貴族“紅皇后”(王后等級)的隨葬翡翠器的數量雖不如國王,但部分材質具有稀少與美觀的特性,如綠色孔雀石在中美洲世界較為少見,但在該王后墓中較為豐富。筆者認為,綠色孔雀石與白色翡翠以及黃橙色石英或文石組成的多彩飾品組合(以面具、項飾為主),顯示出中美洲最高等級貴族女性的隨葬品具有較高美學價值,凸顯了玉器在王室墓葬高規格葬儀中具備重要地位。

(a)瑪雅高等級女性貴族隨葬玉器[30]; (b)瑪雅男性貴族隨葬玉器[22]

2.4 玉器材質所體現的社會分化

玉石器是中美洲貴族墓葬中常見且充盈的珍貴物品,如:前古典時代,奧爾梅克貴族常隨葬大量的禮玉和祭玉[5];進入古典時代,瑪雅王室和貴族隨葬品常常包括大量玉料、廢料、半成品、成品以及工具,相比之下,瑪雅平民的隨葬品中只含極少的玉質工具,且磨損程度較大[63-64];至后古典時代,僅阿茲特克王室隨葬大量翡翠成品和綠松石片[65]。這些具有喪葬功能的玉石器以極高的珍貴性和與之匹配的高等級葬儀,反映和象征著中美洲的社會分化及人群等級。

古典時代早中期(公元250年—公元750年),瑪雅文明的帕比頓遺址中心墓葬出現大量制作精良的玉質隨葬品環繞和玉片覆蓋墓主人的現象;而卡拉克穆爾(Calakmul)遺址3號建筑(Structure Ⅲ)下方墓葬出土3套分別由約170件、125件以及90件玉片(翡翠、貝殼、黃鐵礦材質)組成的面具,4對玉耳飾,1串玉珠,1件玉牌飾,1件玉環,32顆玉珠和8252件貝殼器等環繞墓主人的現象[66]。此外,瑪雅文明帕倫克遺址有四座重要神廟,即第十八-A神廟(Temple XVIII-A,公元250年—公元450年)、十字神廟(Temple of the Cross,公元300年—公元600年)、第十八神廟(Temple XVIII,公元600年—公元850年)和骷髏神廟(Temple of the Skull,公元700年—公元770年),其中,骷髏神廟是最高等級貴族墓地[19]。根據比色技術的測試結果可知:古典時代早期,第十八-A神廟(較高等級)和十字神廟(較低等級)下方墓葬出土大量玉器,其綠色調均較為相近,但整體翡翠材質占比較少,翡翠器物多出土于較高等級的第十八-A神廟(圖5a和圖5b);至古典時代晚期,骷髏神廟(較高等級)和第十八神廟(較低等級)下方墓葬也出土大量玉器,但其綠色調差別較大,除較多翡翠外,所用玉材還囊括鈉長石、云母等,翡翠器物多出土于較高等級的骷髏神廟(圖5c和圖5d)。

(a)十字神廟出土玉器;(b)第十八-A神廟出土玉器;(c)第十八神廟出土玉器;(d)骷髏神廟出土玉器[19]

在中美洲玉文化的早期階段,先民們擁有相對豐富的玉料資源(如2.1和2.2部分所述,莫塔瓜谷翡翠資源易于獲取),高等級貴族有意識地選擇類似綠色調的翡翠并將其通過環繞逝者的方式陪葬,而低等級貴族也能挑選綠色調的低等級玉材陪葬。至晚期,隨著玉料資源的逐漸匱乏且地下開采原生翡翠的技術受限[14],高等級貴族被迫在隨葬翡翠外盡量選擇同為綠色調的其他玉材,低等級貴族僅隨葬種類雜亂、綠色差異大的低等級玉器。

根據以上情況,筆者認為由早至晚的出土玉器在材質上表現出較大的差異性,而在顏色上則存在較大的相似性,這一用玉習俗可能與中美洲社會分化后貴族階級推崇翡翠有關,促使早期貴族們有意識地選擇相似綠色調翡翠,而在后期隨著翡翠等玉石資源的短缺,理想與現實兩者間的矛盾與沖突愈演愈烈,使得他們在無法獲得充足而優質翡翠的情況下,退而求其次選取其他質量較好的綠色玉材。

2.5 玉器材質所體現的歷時性特征

中美洲玉文化以翡翠為尊的獨特性和當地男性貴族以綠為先的差異性而遺世獨立,具有深遠的歷史和文化價值,正如中美洲三大古文明地域遺址,其中較高等級貴族墓葬或禮儀性場所均出土了大量玉器:奧爾梅克玉器的材質以翡翠、蛇紋石、云母為主;瑪雅玉器的材質以翡翠為主,還兼有石英、鈉長石、天河石、孔雀石等無機材料及少量珍珠、琥珀等有機材料;阿茲特克翡翠器數量有所下降但均出土于高等級墓葬。以上表明奧爾梅克、瑪雅和阿茲特克玉文化均尊崇翡翠。

此外,中美洲不同古文明地域內各等級先民大量利用綠色玉材(涉及表1所列的20種玉材),如圖3b、圖3c和圖5所示:奧爾梅克文明在墨西哥海灣欣欣向榮,其出土玉器多為類似海洋的藍綠色;而瑪雅及阿茲特克文明更依賴定居陸地的農業模式,其出土玉器多為類似玉米等作物的黃綠色或翠綠色,其中以翡翠等輝石玉器數量占比最多[67-68]。然而,從早期到晚期,貴族和少數平民對翡翠的利用率有所下降。奧爾梅克及瑪雅文明中約65.92%,奧爾梅克先民僅能簡單切割翡翠、蛇紋石等不同硬度的玉材并制成片狀玉器;相比之下,瑪雅先民已能熟練對翡翠等高硬度玉材進行鏤空、刻畫等精細加工。然而,在阿茲特克文明中,貴族和少數平民對翡翠的利用率降低到只有15.03%左右,先民更傾向于將綠松石等中低硬度的玉材切割成片,不進行飾紋加工,而直接用于鑲嵌;相反地,石英-碳酸鈣質玉器的使用數量從1.68%左右增長至64.74%左右。這可能是由于阿茲特克文明中心遠離翡翠產地,且瑪雅貴族常控制玉石資源的開采及其加工全流程[69],造成了阿茲特克先民對翡翠的利用率較低且治玉工藝發展延緩。在中美洲出土玉器中,有機材質主要以珍珠為主,利用率可達27.07%左右,而琥珀數量較少,利用率只有約1.50%(圖6)。這些數據具體展示了中美洲先民在不同時期對不同玉材的使用偏好和加工技術的變化。

圖6 中美洲三大古文明地域出土玉器的玉料利用情況[19,22,29-30,36,38-40,65-66](筆者自繪)

由上可見,中美洲玉文化在不同古文明地域的發展過程中,形成了一條較為清晰的變化脈絡,即三大古文明貴族均長久利用翡翠等輝石玉,其審美價值受到文明中心由海洋向內陸、由漁獵向農耕的遷徙而呈現藍綠色向黃綠色的轉變;由于加工難度與資源的稀缺性,先民們對翡翠等高硬度材質的利用率和治玉工藝水平呈現出曲折前進式的發展趨勢。

3 結 論

出土玉器性質的研究基石在于材質分析,筆者提煉了多學科研究方法,包括巖礦學觀察、顏色測量、紅外和拉曼光譜、X射線熒光光譜等無損快速鑒定方法在中美洲玉器材質鑒別方面的應用成果,再結合出土玉器的考古背景資料,闡釋了中美洲的用玉習俗。

從自然屬性和加工技術角度來看:綠色在中美洲玉文化中具有生命與活力的象征性內涵,綠色玉器在葬禮、祭祀、祈福等活動中被中美洲貴族大量使用,其涉及有機質和無機質兩大類中20種玉材,具有禮儀、祭祀和裝飾功能,而極少數平民隨葬少量玉質工具。治玉水平從奧爾梅克先民只能對中高硬度材質進行簡單切割加工,發展至瑪雅先民能精細加工高硬度材質,而阿茲特克先民則更善于加工中低硬度材質。

從用玉性別差異和社會分化角度來看:高等級男性貴族有意識地選擇同為綠色調的翡翠器,該行為導致淺層翡翠資源日益枯竭,故而中低等級男性貴族只能挑選與使用綠色調非翡翠材質的器物;高等級女性貴族持有的翡翠器數量相對較少,大體呈現多彩多材的特點。以上表明在中美洲先民的社會中,貴族階級才能使用翡翠器物,且男女用玉存在著明顯的差異。

中美洲玉文化隨著時代的變遷經歷了“萌芽—高峰—衰落”的發展趨勢。具體來說:在以采集海洋產物為生的奧爾梅克先民的用玉基礎上,以種植玉米為生的瑪雅先民廣泛使用翠綠色的翡翠以及其他種類的豐富玉材,相對富足穩定的生活使得他們鉆研了精湛的玉石加工技巧,從而達到了中美洲玉文化鼎盛時期;阿茲特克先民則在玉料資源減少、文明中心距翡翠礦較遠以及其他文明的貴族對翡翠貿易和加工技術的壟斷等因素共同作用下,只能優先利用并加工硬度較低的玉材。這表明了中美洲三大古文明先民代代相傳,均具有崇尚玉的價值觀,并以翡翠為首選,還具備不同程度獲取和加工高硬度玉材的能力。

筆者認為,今后有必要將日益高效且精確的微區和高能粒子激發X射線熒光光譜以及原位微損質譜等科技方法廣泛應用于玉料化學成分和同位素的分析,這樣既可以豐富中美洲出土玉器材質鑒別和利用研究,又可以為翡翠等玉材溯源研究提供科學數據支撐,進一步發掘中美洲玉文化的內涵。