睡眠健康管理系統(tǒng)應(yīng)用于失眠患者的臨床研究

孟意琳,胡霖霖,張永華

杭州市中醫(yī)院臨床心理科,浙江杭州 310007

健康管理是對身體健康的監(jiān)測、評估和干預(yù)的方式。健康管理廣泛應(yīng)用于糖尿病、高血壓、冠心病、慢性肺病等慢性疾病患者的治療中。失眠障礙是一種常見疾病,其病程可由數(shù)月至數(shù)年不等,主要表現(xiàn)為入睡困難、維持睡眠困難、早醒且不能再入睡等。據(jù)統(tǒng)計(jì),失眠障礙的全球患病率約30%,且有逐年升高的趨勢[1]。近年來,本課題組制定了一套規(guī)范的睡眠健康管理模式用于輔助治療失眠障礙,并將其通過互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序的形式實(shí)現(xiàn),在臨床上取得了滿意的療效,現(xiàn)報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

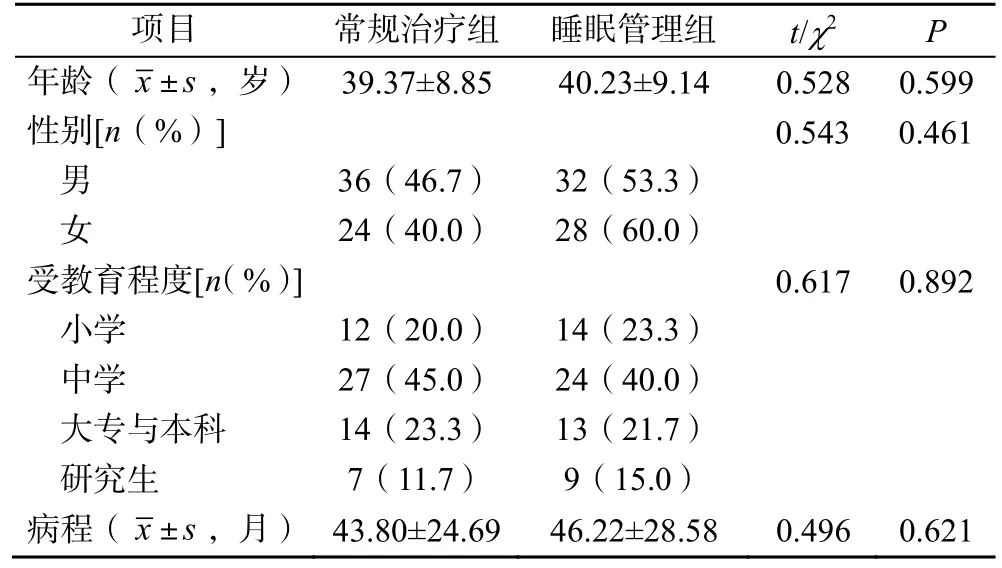

選取2021 年12 月至2022 年12 月杭州市中醫(yī)院睡眠障礙門診就診的符合《精神障礙診斷與統(tǒng)計(jì)手冊》[2]失眠障礙診斷標(biāo)準(zhǔn)的失眠患者120 例,采用隨機(jī)數(shù)字表法分為睡眠管理組和常規(guī)治療組,每組60 例。兩組患者的年齡、性別、受教育程度、病程等一般資料比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),見表1。患者均知情同意并簽署知情同意書。本研究經(jīng)浙江中醫(yī)藥大學(xué)附屬廣興醫(yī)院倫理委員會(huì)審批通過(倫理審批號:2020LH005)。

表1 兩組患者的一般資料比較(n=60)

1.2 納入標(biāo)準(zhǔn)

①符合DSM-5 中失眠障礙診斷標(biāo)準(zhǔn);②匹茲堡睡眠質(zhì)量指數(shù)表(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)評分≤15 分;7 項(xiàng)廣泛性焦慮障礙量表(generalized anxiety disorder-7,GAD-7)評分≤13分;9 項(xiàng)患者健康問卷(patient health questiomnare-9,PHQ-9)評分≤9 分;③年齡18~65 歲;④可使用或在指導(dǎo)下使用睡眠健康管理系統(tǒng)。

1.3 排除標(biāo)準(zhǔn)

①其他疾病引起的失眠;②合并嚴(yán)重器質(zhì)性疾病者;③合并其他嚴(yán)重精神疾病或有嚴(yán)重自殺傾向者;④妊娠期女性。

1.4 方法

常規(guī)治療組患者參照《中國失眠障礙診斷和治療指南》[3]給予中藥辨證治療或助眠西藥的基礎(chǔ)治療。睡眠管理組患者在基礎(chǔ)治療的同時(shí)聯(lián)合睡眠健康管理應(yīng)用程序輔助干預(yù),患者均接受關(guān)于應(yīng)用程序的使用輔導(dǎo),并每日按要求進(jìn)行情志調(diào)適、導(dǎo)引放松、起居管理和五音治療4 個(gè)內(nèi)容的干預(yù);按時(shí)閱讀系統(tǒng)推送的睡眠健康科普文章,完成后均需進(jìn)行打卡;由研究者后臺監(jiān)督患者的依從性;療程為8 周。

具體睡眠健康管理方法包括:①情志調(diào)適。閱讀系統(tǒng)推送的有關(guān)怡情養(yǎng)性的節(jié)選段落,系統(tǒng)提供相應(yīng)的譯文以便充分理解,并要求患者撰寫一篇200字左右的讀書心得上傳。②導(dǎo)引放松。在系統(tǒng)提供的呼吸導(dǎo)引的音頻指導(dǎo)下進(jìn)行放松訓(xùn)練,每次訓(xùn)練約15min。③起居管理。根據(jù)系統(tǒng)提示,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上床睡覺(21:00-23:00)和起床(6:00-8:00),入睡和起床時(shí)都需點(diǎn)擊系統(tǒng)彈窗按鈕進(jìn)行記錄。④五音治療。聆聽系統(tǒng)推薦的五行音樂(首診時(shí)由醫(yī)生進(jìn)行中醫(yī)辨證后在系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)定),音樂時(shí)長約15min。⑤健康科普。系統(tǒng)每3d 推送1 篇有關(guān)睡眠健康的科普文章,要求患者按時(shí)閱讀。

1.5 觀察指標(biāo)

①PSQI 用于評定受試者的睡眠質(zhì)量;②GAD-7用于篩查焦慮癥狀及評估嚴(yán)重程度;③PHQ-9 用于篩查抑郁癥狀及評估嚴(yán)重程度;④DBAS-16 用于評價(jià)受試者對睡眠的信念和態(tài)度;⑤中醫(yī)癥候積分用于評定受試者的中醫(yī)癥狀,評定標(biāo)準(zhǔn)參考《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》[4],選取失眠、心煩、心悸、頭痛、多慮5 個(gè)主要臨床癥狀,根據(jù)無、輕、中、重分別計(jì)0~3 分。所有受試者在研究開始第0、4、8周時(shí)需進(jìn)行PSQI、GAD-7、PHQ-9、DBAS 量表評估和中醫(yī)癥候積分評定。

1.6 臨床療效評價(jià)

采用PSQI減分率和中醫(yī)癥候積分減分率作為中西醫(yī)臨床療效評定指標(biāo)。減分率=[(治療前評分–治療后評分)/治療前評分]×100%。臨床痊愈:PSQI總分減分率≥75%;顯效:PSQI 總分減分率≥50%;有效:PSQI 總分減分率≥25%;無效:PSQI 總分減分率<25%。總有效率=(臨床痊愈例數(shù)+顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)×100%。

1.7 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

采用SPSS 25.0 統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析。計(jì)量資料以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(±s)表示,各組治療前后比較采用配對樣本t檢驗(yàn),組間比較采用獨(dú)立樣本t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以例數(shù)(百分率)[n(%)]表示,比較采用X2檢驗(yàn)。P<0.05 為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者的PSQI 評分比較

治療前,兩組患者的PSQI 評分比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);兩組組內(nèi)比較,治療4、8 周后,兩組評分分別較治療前顯著降低(P<0.05);兩組組間比較,治療4、8 周后,睡眠管理組評分均顯著低于常規(guī)治療組(P<0.05),見表2。

表2 兩組PSQI 評分比較(±s ,分,n=60)

表2 兩組PSQI 評分比較(±s ,分,n=60)

注:與治療前比較,*P<0.05;與常規(guī)治療組比較,#P<0.05

組別 治療前 治療4 周后 治療8 周后 t4 周 P4 周 t8 周 P8 周常規(guī)治療組 11.40±1.87 8.97±1.55* 5.70±2.27* 11.952 <0.001 17.909 <0.001睡眠管理組 11.92±1.73 7.88±1.69*# 4.35±1.34*# 16.108 <0.001 28.432 <0.001 t 1.571 –3.660 –3.966 P 0.119 <0.001 <0.001

2.2 兩組患者的GAD-7 評分比較

治療前,兩組患者的GAD-7 評分比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);兩組組內(nèi)比較,治療4、8周后,兩組患者的評分分別較治療前顯著降低(P<0.05);兩組組間比較,治療4、8 周后,睡眠管理組評分均顯著低于常規(guī)治療組(P<0.05),見表3。

表3 兩組GAD-7 評分比較(±s ,分,n=60)

表3 兩組GAD-7 評分比較(±s ,分,n=60)

注:與治療前比較,*P<0.05;與常規(guī)治療組比較,#P<0.05

組別 治療前 治療4 周后 治療8 周后 t4 周 P4 周 t8 周 P8 周常規(guī)治療組 10.07±1.58 7.67±1.83* 6.28±2.06* 13.123 <0.001 14.585 <0.001睡眠管理組 9.63±1.66 5.82±1.67*# 3.18±1.61*# 15.861 <0.001 24.426 <0.001 t –1.465 –5.783 –9.186 P 0.146 <0.001 <0.001

2.3 兩組患者的PHQ-9 評分比較

治療前,兩組患者的PHQ-9 評分比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);兩組組內(nèi)比較,治療4、8周后,兩組評分分別較治療前顯著降低(P<0.05);兩組組間比較,治療4、8 周后,睡眠管理組評分均顯著低于常規(guī)治療組(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者的PHQ-9 評分比較(±s ,分,n=60)

表4 兩組患者的PHQ-9 評分比較(±s ,分,n=60)

注:與治療前比較,*P<0.05;與常規(guī)治療組比較,#P<0.05

組別 治療前 治療4 周后 治療8 周后 t4 周 P4 周 t8 周 P8 周常規(guī)治療組 5.25±1.74 4.20±1.27* 3.47±1.21* 7.641 <0.001 10.018 <0.001睡眠管理組 5.40±1.79 3.40±1.32*# 2.02±1.46*# 9.467 <0.001 12.778 <0.001 t 0.465 –3.383 –5.926 P 0.642 0.001 <0.001

2.4 兩組患者的DBAS 評分比較

治療前,兩組患者的DBAS 評分比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);兩組組內(nèi)比較,治療4、8周后,兩組評分分別較治療前顯著降低(P<0.05);兩組組間比較,治療4、8 周后,睡眠管理組評分均顯著低于常規(guī)治療組(P<0.05),見表5。

表5 兩組患者的DBAS 評分比較(±s ,分,n=60)

表5 兩組患者的DBAS 評分比較(±s ,分,n=60)

注:與治療前比較,*P<0.05;與常規(guī)治療組比較,#P<0.05

組別 治療前 治療4 周后 治療8 周后 t4 周 P4 周 t8 周 P8 周常規(guī)治療組 45.57±15.24 34.25±14.27* 26.65±12.72* 16.601 <0.001 19.127 <0.001睡眠管理組 43.62±16.18 29.22±12.97*# 19.42±8.52*# 13.201 <0.001 16.108 <0.001 t –0.680 –2.022 –3.660 P 0.498 0.045 <0.001

2.5 兩組患者的中醫(yī)癥候積分比較

治療前,兩組患者的中醫(yī)證候積分比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);兩組組內(nèi)比較,治療4、8周后,兩組積分分別較治療前顯著降低(P<0.05);兩組組間比較,治療4、8 周后,睡眠管理組積分均顯著低于常規(guī)治療組(P<0.05),見表6。

表6 兩組患者的中醫(yī)癥候積分比較(±s ,分,n=60)

表6 兩組患者的中醫(yī)癥候積分比較(±s ,分,n=60)

注:與治療前比較,*P<0.05;與常規(guī)治療組比較,#P<0.05

組別 治療前 治療4 周后 治療8 周后常規(guī)治療組 7.78±2.64 5.87±2.35* 4.47±2.05*睡眠管理組 8.18±2.87 4.82±1.93*# 2.60±1.42*#t 0.795 –2.674 –5.811 P 0.428 0.009 <0.001 t4 周 P4 周 t8 周 P8 周10.217 <0.001 14.205 <0.001 13.958 <0.001 16.809 <0.001

2.6 西醫(yī)臨床療效評定

治療4 周后睡眠管理組患者的總有效率顯著高于常規(guī)治療組(X2=14.803,P<0.001),治療8 周后睡眠管理組患者的總有效率顯著高于常規(guī)治療組(X2=5.175,P<0.05),見表7。

表7 兩組患者的西醫(yī)臨床療效比較(n=60)

2.7 中醫(yī)臨床療效評定

治療4 周后睡眠管理組患者的總有效率顯著高于常規(guī)治療組(X2=14.106,P<0.001),治療8 周后睡眠管理組患者的總有效率顯著高于常規(guī)治療組(X2=5.926,P<0.05),見表8。

表8 兩組患者的中醫(yī)臨床療效比較(n=60)

3 討論

良好的睡眠是保證大腦進(jìn)行正常運(yùn)作的基礎(chǔ),但隨著現(xiàn)代社會(huì)的壓力越來越大,情緒問題層出不窮及不良睡眠習(xí)慣的形成,睡眠問題的發(fā)生率日益升高。睡眠問題正在逐漸成為一個(gè)突出的公共衛(wèi)生問題,而其中最常見的就是失眠障礙。長期失眠嚴(yán)重威脅人體的健康,如引發(fā)焦慮、抑郁等多種心理問題,影響認(rèn)知功能,誘發(fā)心腦血管等各個(gè)系統(tǒng)的疾病等[5-9]。根據(jù)指南,目前失眠障礙的主要治療方案有心理治療、藥物治療和物理治療[10-11]。物理治療作為輔助的治療方法,療效比較有限,藥物治療分為中藥治療和西藥治療,是臨床上使用較多的主要治療方法,但單獨(dú)使用對于一些重度或難治性失眠療效尚不滿意[12-13]。心理治療目前以失眠認(rèn)知行為治療(cognitive behavioral therapy for insomnia,CBT-I)為主,但由于耗時(shí)耗力和文化差異等因素,在國內(nèi)的應(yīng)用存在一定的限制。因此,尋找一種更為有效的治療方案來解決失眠問題極具重要意義。

本研究使用的睡眠健康管理方案是基于中醫(yī)睡眠調(diào)攝所制定的方案,其原理與傳統(tǒng)的CBT-I 類似,通過調(diào)暢情志、調(diào)理起居、調(diào)和陰陽、導(dǎo)引放松等方法改善患者的睡眠;因其融合了傳統(tǒng)中醫(yī)的理念,故較CBT-I 更能被中國人所接受。本研究使用的應(yīng)用程序中讓患者閱讀古籍中有關(guān)怡情養(yǎng)性的節(jié)選段落,通過每日潛移默化的影響促進(jìn)患者良好心態(tài)的形成,這比CBT-I 中直接指出患者不正確的認(rèn)知并糾正的方式顯得更為委婉和更容易被接納[14-15]。研究中睡眠管理組患者的GAD-7、PHQ-9 和DBAS 評分較常規(guī)治療組明顯下降,提示患者經(jīng)過治療后焦慮抑郁情緒及對于睡眠的認(rèn)知有顯著改善,也進(jìn)一步驗(yàn)證了中醫(yī)情志調(diào)適的有效性。

導(dǎo)引放松與CBI-I 中的放松訓(xùn)練類似,都是通過訓(xùn)練呼吸的方式讓緊繃的身體得到放松。呼吸導(dǎo)引強(qiáng)調(diào)的是“動(dòng)”與“靜”的結(jié)合,通過呼吸讓氣機(jī)在身體中不斷循環(huán)往復(fù),使心境逐漸趨于寧靜。課題組提供的音頻多以古琴、笛、二胡等傳統(tǒng)樂器的演奏為背景音樂,指導(dǎo)語和緩而深沉,患者在這種氛圍中可更好地投入其中,對調(diào)攝情志也有一定的輔助作用[16-17]。起居管理的中心理念在于中醫(yī)“天人合一”的思想。其認(rèn)為人應(yīng)與自然相應(yīng),日出而作,日落而息,達(dá)到人與自然的共通,方能“晝精夜瞑”,即在夜間安然入眠,在白天精力充沛。故本研究限制了患者的入睡和起床時(shí)間,與CBT-I 中的睡眠限制類似,但時(shí)間彈性更大,更能夠順應(yīng)大多數(shù)患者的作息時(shí)間。

有研究發(fā)現(xiàn),在CBT-I 睡眠限制治療的初期,有部分患者會(huì)出現(xiàn)情緒問題和失眠的加重,這可能與患者適應(yīng)不良有關(guān)[18-19]。五音療法旨在通過五行音樂對于五臟的作用,不足以補(bǔ)之,太過以泄之,調(diào)和氣血陰陽,從而使人體恢復(fù)到平衡的狀態(tài)。患者在初診時(shí)由醫(yī)師辨別其中醫(yī)證型,根據(jù)證型選擇合適的五行音樂,從而起到和中藥相似的治療作用[20-21]。本研究主要采用PSQI 得分及失眠的中醫(yī)癥候積分來評定患者的睡眠情況,結(jié)果證實(shí)睡眠管理組患者的PSQI得分與中醫(yī)癥候積分均顯著低于常規(guī)治療組,且差異在治療4 周后就開始顯現(xiàn)。

本研究存在一定的不足,如采用的PHQ-9、GAD-7 等自評量表主要是通過讓受試者自己按照量表內(nèi)容要求提供心理、行為方面的資料,雖然便捷,但大多數(shù)受試者對于自己的情況帶有一定的偏向性,會(huì)導(dǎo)致研究結(jié)果產(chǎn)生一定的偏差。另外,PSQI量表受到受試者主觀認(rèn)知的影響,對于一些主觀睡眠良好或主觀性失眠的患者,PSQI 可能無法準(zhǔn)確測知其真實(shí)的睡眠情況,同時(shí)也受不同個(gè)體的個(gè)性差異和文化背景的影響。因此,在后續(xù)的研究中,可通過增加他評量表,使用多導(dǎo)睡眠監(jiān)測來更加準(zhǔn)確地評估睡眠情況等進(jìn)行更深入的評估,從而增加研究結(jié)果的準(zhǔn)確性。

綜上,在基于失眠障礙常規(guī)治療下加以線上的睡眠健康管理,可更好地改善患者的焦慮和抑郁情緒,糾正其對于睡眠的不良認(rèn)知,明顯提高失眠障礙治療的有效率。本研究采用的具有中醫(yī)特色的睡眠健康管理理念更加切合中國人的性格特點(diǎn),在國內(nèi)應(yīng)用接受度更高;結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序的形式,充分發(fā)揮了傳統(tǒng)中醫(yī)藥和現(xiàn)代高精技術(shù)的各自優(yōu)勢,為臨床提供了一種更為有效的治療方案,值得進(jìn)行推廣應(yīng)用。

利益沖突:所有作者均聲明不存在利益沖突。

——關(guān)注自然資源管理