1例兒童股骨干骨折術后殘留畸形原因分析

安國堯 尤從新 南學彥 鄭恒恒 李百通 靳 博

(甘肅省中醫院關節微創骨科,甘肅 蘭州,730050)

1 一般資料

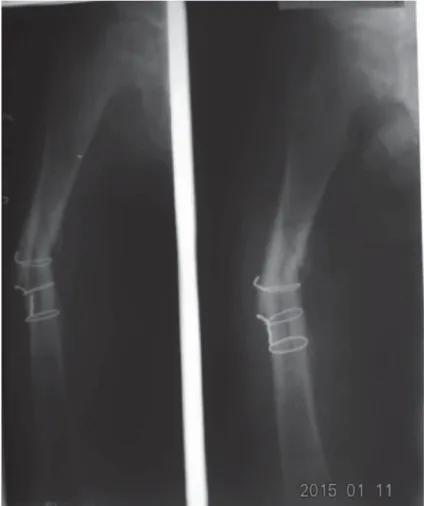

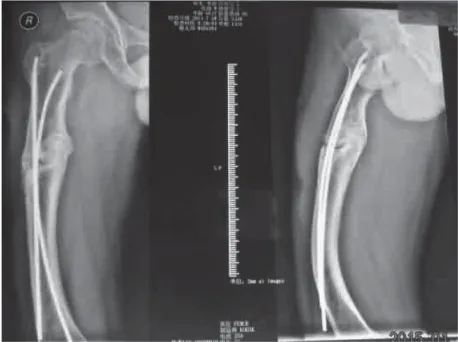

1患者,男,11歲,主訴:右股骨干骨折術后6年雙下肢不等長。現病史:患者2009年摔傷右股骨干骨折(圖1),在當地醫院行右股骨干骨折切開復位鋼絲內固定術,出院后1.5個月出現右大腿疼痛伴畸形。行X線檢查示:股骨干骨折,斷端成角畸形(圖2)。前往西安某醫院行鋼絲取除鋼板螺釘內固定術,術后3個月摔倒出現再次骨折,鋼板螺釘松動(圖3)。行石膏固定,術后7個月骨折不愈合,取除鋼板繼續行石膏固定3個月。復查X線檢查示:骨折斷端成角、骨硬化、膨大,股骨遠端骨骺損傷(圖4)。未行治療,術后2年就診于甘肅省某醫院,行X線檢查示:骨折斷端膨大、硬化、骨不愈合,股骨遠端前弓畸形(圖5)。行骨折不愈合切開復位死骨刮除彈性釘內固定植骨術。術后1年X線檢查示:骨折斷端部分愈合,股骨遠端前弓畸形(圖6)。建議手術治療,患者家屬回家休養,術后3年因下肢不等長來甘肅省中醫院就診,門診行X線檢查示:右股骨中段骨折線模糊,內固定物存留,股骨前弓畸形,雙下肢不等長(圖7~9)。門診以 “1.雙下肢不等長;2.右股骨干骨折術后內固定物存留”收住入院。入院癥見:右足穿10 cm增高鞋,自卑,情緒不穩定。專科檢查:脊柱側彎,骨盆傾斜,右股骨外側見10 cm的手術疤痕,手術疤痕愈合良好,右膝屈曲攣縮畸形,右股骨中上段壓痛(+-),縱軸叩擊痛(+-),右膝關節活動受限:殘留屈曲畸形約30°,屈曲約60°,右下肢短縮約13.5 cm。入院診斷:①雙下肢不等長;②右股骨內固定物存留;③右股骨前弓畸形;④右股骨、脛骨骨骺早閉;⑤右膝屈曲畸形;⑥右膝內翻畸形;⑦脊柱側彎。入院后完善相關檢查,經科室討論,制訂具體的治療方案。

圖1 股骨干骨折

圖2 鋼絲固定后骨折

圖3 鋼板固定后骨折

圖4 取除鋼板后骨折斷端硬化

圖5 骨折斷端骨不愈合,股骨遠端、脛骨近端骨骺損傷

圖6 彈性定固定后

圖7 患者實體照片

2 方法

2.1 術前規劃

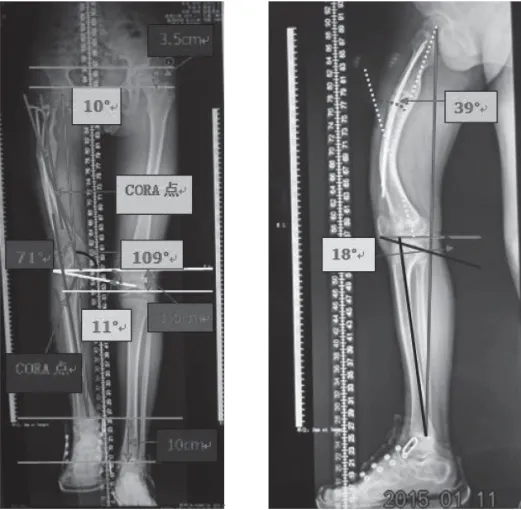

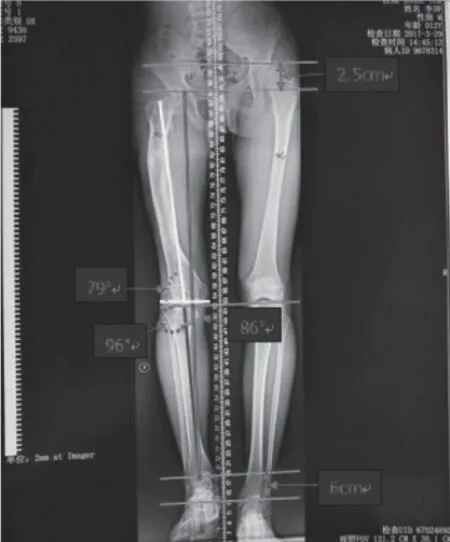

入院后完善相關檢查,排除手術禁忌證,術前X線檢查顯示(圖8):患肢短縮約13.5 cm,股骨短縮約5 cm,股骨CORA點在股骨下1/3處,股骨遠端外側角約為71°,脛骨近端內側角為79°,脛腓骨短縮8.5 cm,脛骨CORA點在脛骨近端,股骨前弓畸形為39°(圖9),脛骨平臺后傾角為18°,制訂手術方案:先行右股骨彈性釘取除股骨中下段截骨Ilizarov外固定架骨延長術(圖10),二期行右脛骨上段、腓骨下段截骨Ilizarov外固定架骨延長術(圖12)。股骨計劃延長5 cm,因股骨前弓畸形,延長到恰當長度時,股骨前側兩螺桿暫停延長3~4 d,后側兩螺桿繼續延長3~4 d,糾正前弓畸形。脛腓骨計劃延長8.5 cm,延長到恰當長度時,脛腓骨外側兩螺桿暫停延長,內側兩螺桿繼續延長2 d左右來調整脛骨內翻畸形。

圖8 、9 術前規劃

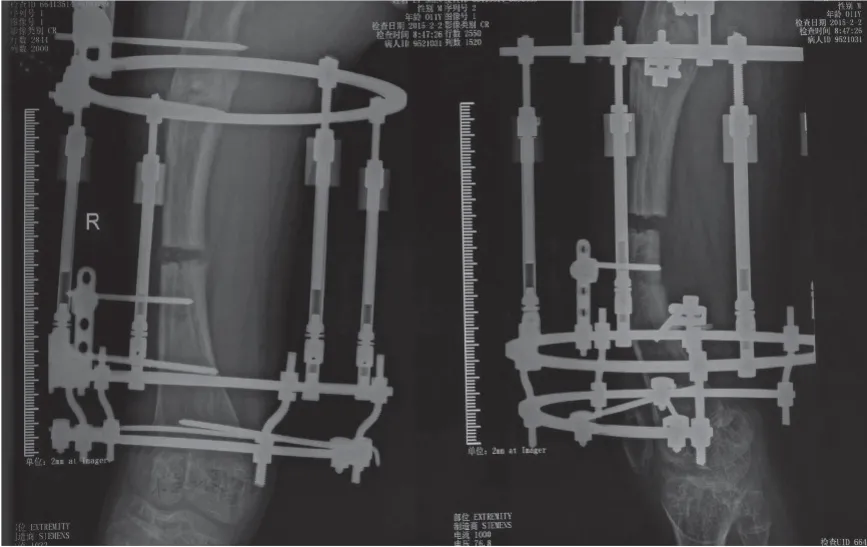

圖10 股骨截骨延長illizarov外固定架固定

圖11 股骨延長5 cm,拆除外固定架

圖12 脛腓骨截骨延長illizarov外固定架固定

2.2 手術方法

麻醉生效后,將預先設計好的Ilizarov外固定架固定患肢需延長處,行經皮閉合截骨,截骨后松開外固定架螺釘,活動肢體,確保截骨面充分截骨。截骨時預防鉆頭造成熱損傷,按照AUGUSTIN等[1]、ERIKSSON等[2]要求,鉆頭選4.5 mm,工作時溫度應<47 ℃,轉速在2 000 r/min以下,鉆頭工作時滴注0.9%氯化鈉溶液降溫,截骨保持在同一平面。術后7 d開始骨延長,延長方案為:1 mm/d,分為4次,骨延長時出現神經、血管刺激癥狀、皮膚青紫腫脹時,暫停延長1~2 d,待癥狀緩解后繼續延長。2周后出院在門診復查,時間為:術后3周、6周、12周、24周,股骨延長至5 cm時暫停,于術后1年時拆除外固定架(圖11);脛腓骨延長手術方法與股骨相同,脛骨截骨在脛骨CORA點,腓骨截骨踝關節上10 cm,術后延長方案及注意事項與股骨相同,延長至8.5 cm時暫停延長,于術后1年時拆除外固定架(圖13~14)。

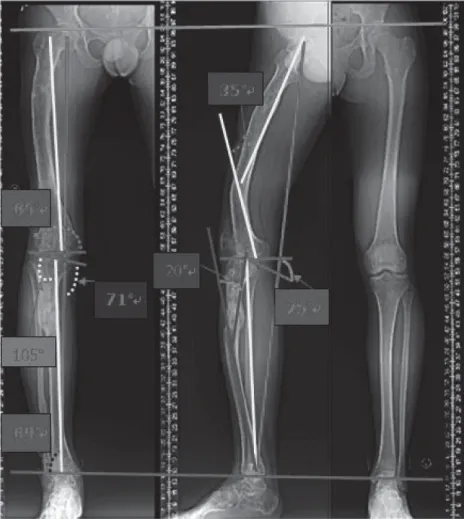

圖13 脛腓骨延長8 cm后,患肢力線分析

圖14 患者實體照

3 討論

兒童股骨干骨折是兒童骨折中常見病、多發病,占兒童骨折1%~2%[3-4]。

治療方法分為保守治療(牽引、石膏外固定、夾板外固定等)和手術治療(閉合復位彈性釘內固定術、外固定架治療)[5]。兒童股骨干骨折選擇正確的治療方法可以使骨折早期愈合,減輕患兒痛苦及家庭的負擔,若選擇不恰當甚至錯誤的治療方法,將給患兒及家庭帶來巨大的災難。本例患者就是選擇錯誤的治療方法,導致患者多次手術,最終患者殘留畸形。以下將對本次患者治療過程中存在的問題及應對措施加以分析。

3.1 骨折不愈合原因分析

骨折不愈合原因包括傷口感染、骨折的嚴重程度、術中操作失誤(骨折斷端骨膜及血運的破壞)、治療延誤、適應證選擇不當、未植骨、藥物使用不當、外固定時間過短、過早負重、內固定材料選擇不當等[6-10]。本例患者選擇錯誤的內固定物及內固定方式,鋼絲固定長楔形骨折,不能達到堅強的內固定。術后未給予外固定,加之患者過早下地活動,導致骨折固定失敗,出現再次骨折。再次骨折之后選擇鋼板內固定,選擇的鋼板過短,而且在骨折斷端置入螺釘,術后未給予外固定,且受外傷導致再次骨折。再次骨折之后寄希望于石膏外固定使骨折愈合,此時螺釘松動,骨折斷端出現成角畸形,螺釘也成為影響骨折愈合的因素。在骨折斷端出現骨吸收后取出鋼板,再次寄希望于石膏外固定,固定3個月之后,骨折斷端出現硬化、膨大,最終導致骨不愈合。出現骨不愈合后,行骨不愈合斷端死骨清除彈性釘內固定植骨術,術后骨折逐漸出現愈合傾向。在鋼絲固定失敗后,選擇鋼板螺釘內固定。李進波等[11]認為,股骨干骨折鋼板螺釘固定失敗的原因有:適應證選擇不當,內固定性能、選擇及搭配失誤,應用方法錯誤,術后功能鍛煉及負重不當,綜合鋼板治療。筆者認為失敗原因為鋼板長度欠佳、骨折斷端固定螺釘,鋼板有應力遮擋、剝離骨膜,血運破壞嚴重,加之患者術后功能鍛煉較早導致,最終出現骨不愈合。

查閱相關文獻可知,兒童股骨干長楔形骨折選擇手法復位加長腿石膏外固定3~4周,因保存骨折斷端骨膜及血運,加之骨愈合能力較強,在3~4周完全可以愈合;若需手術治療,目前陳星光等[12]認為,選擇彈性釘的微創治療療效肯定、并發癥較少、骨折愈合較快。因此,本例患者若選用彈性釘治療,骨折能達到早期、快速的愈合。選擇鋼板螺釘內固定時,應該選擇10孔鋼板,遠近端各固定3枚螺釘,保護骨折斷端骨膜,術后及時給予正確的功能鍛煉。鋼板螺釘松動時,應取除,選用合適的鋼板固定,在骨折斷端植骨,促進骨折愈合;后期行彈性釘固定時,應用外固定加以保護,預防成角畸形。

3.2 雙下肢不等長原因分析

雙下肢不等長的原因較多[13]。李承鑫等[14]認為是生長停滯和刺激生長,前者包括先天異常、骨發育性疾病及腫瘤、骨關節感染、創傷、神經肌肉病變等,后者包括先天性異常、發育性或腫瘤致骨骼和軟組織畸形、骨關節感染和炎癥、創傷等。燕鐵斌等[15]報道了慢性撞擊導致幼兔橈骨遠端骨骺軟骨細胞損傷,進而影響幼兔骨骼生長發育。NANNI等[16]報道了第一例因慢性應力損傷導致脛骨近端骨骺損傷的病例,他們研究認為,慢性應力損傷相當于慢性無菌性炎癥,最終導致骨骺損傷,骨骼停滯生長。

筆者認為,該患者骨骺生長停滯為雙下肢不等長的原因,股骨干骨折誤治,出現股骨成角畸形,下肢力線內移,形成膝內翻,股骨外髁長期受到慢性應力刺激,導致股骨外髁、脛骨近端骨骺出現硬化、生長停滯,因骨骺損傷為不可逆性損傷,故此時可行股骨內髁及脛骨近端骨骺阻滯,預防股骨前弓畸形及脛骨后傾增大。

3.3 患肢畸形分析

兒童膝關節畸形可分為先天性和獲得性膝關節畸形[17]。后者包括骨骺損傷、創傷后遺癥及病理性膝關節畸形。鄧玲瓏等[18]研究得知,長期的慢性應力刺激,導致骺板損傷,局部形成間隙,失去對血管的屏障功能,形成骨骺與干骺端的纖維血管橋,纖維血管橋進一步骨化、塑形,形成骨橋,健側骺板繼續生長,出現生長不平衡,形成關節畸形。竇世魯等[19]認為,脛骨近端骨骺損傷引起的骨骺早閉始于脛骨平臺后側,脛骨平臺前側骨骺最后愈合,出現脛骨平臺前后側生長不平衡,出現脛骨平臺后傾角增大,膝關節屈曲畸形。

筆者認為該患者為獲得性膝關節畸形,其畸形包括膝關節屈曲畸形、膝關節內翻畸形。膝關節屈曲畸形來源于:股骨前弓畸形和股骨遠端及脛骨近端骨骺損傷,由于股骨前弓畸形,導致股骨后髁應力增大,由于膝關節內翻畸形,導致脛骨平臺內側應力增大,患者在治療過程中,下肢負重,使得股骨后側及脛骨平臺內側骨骺受到長期持續的應力刺激,使得骨骺損傷,形成骨橋,股骨后髁及脛骨內側平臺骨骺生長停滯,出現股骨內外髁、脛骨內外側平臺發育失衡,隨著生長,膝關節屈曲、內翻畸形加重,導致以上畸形出現。

本例患者經治療,最終患者肢體長度相差<1cm,股骨遠端前弓畸形為35°,股骨遠端外側角為85°,脛骨近端外側角為105°,脛骨近端內側角為71°,脛骨平臺后傾角約25°,脛骨遠端外側角為89°。由于患者目前骨盆仍有傾斜,膝關節仍殘留畸形,故走路步態仍有異常,后期仍需進一步治療。該患者為醫源性下肢畸形,簡單的股骨干骨折,因手術方式及手術內固定物選擇錯誤,出現骨不愈合、膝關節畸形、雙下肢不等長。該患者在整個治療過程中行6次手術,給患者身心均帶來巨大的傷害,給患者家庭帶來了巨大的壓力,患者在甘肅省中醫院就診時內心充滿了恐懼和自卑,恐懼的是手術帶來的痛苦,自卑的是因下肢畸形而失去了快樂的童年。通過分析該患者的治療過程,進一步對小兒骨科疾病治療有一個更深層次的理解,同時給醫務工作者敲響警鐘:一個不到6歲的孩子,假如臨床醫師不采取任何措施,后果會不會比現在好,是值得引起臨床醫務工作者的深思的。